「第2回再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会」をユーチューブで視聴させていただいて、私見をまとめてみました。

読んでくださった皆さん、もし間違っているところなどあれば、以下のアドレスあてにご指摘ください。

contact@kumamori.org

今回は太陽光発電に的を絞って、4者のヒアリングがありました。各自用意された資料の説明をされ、その後、それに対して13人の委員の先生方が質問されました。

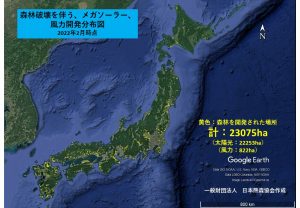

私たちは森林保全団体として、どうしたら業者に森林伐採を伴う再生可能エネルギー事業をあきらめてもらえるか、日々頭を悩ませているので、今回の太陽光発電事業ありきの議論には抵抗がありました。しかし、順次、段階を追って検討会が進められるのだろうと、今後に期待します。

(1)山梨県 環境・エネルギー部 環境・エネルギー政策課

雨宮俊彦 課長

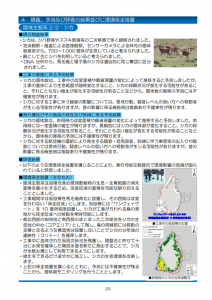

本来、環境を守るための再生可能エネルギーが、無秩序な開発により、環境を破壊し、土砂災害などの災害発生を引き起こすことはあってはならないという考えのもとに、山梨県では令和3年2021年7月に条例を制定しました。

「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」概要)

<設置を規制する区域>と<それ以外>を明確にゾーニング。

<設置を規制する区域>では太陽光発電施設の設置はできない。小規模、既存施設も条例対象とする。

<原則設置できない区域>

①森林の伐採を伴う民有林及び国有林

②土砂災害の恐れが高い区域

雨宮氏の説明では、山梨県では今後、野立て太陽光を減らして、建物への太陽光にシフトしていくとのことでした。

熊森から

条例でここまでできたなんて山梨県に大拍手です。この条例で、業者が訴えてくるなら受けてやると言われている1968年生まれのまだ若い長崎 幸太郎知事はすごいです。お会いしたいです。今、国が急いで作ろうとしてくださっている法規制も、山梨県条例にのっとっていただければ言うことなしです。

(2) 環境エネルギー政策研究所 山下紀明 主任研究員

いろいろな町での規制条例の紹介など。

熊森から

規制条例の中に、事業実施には首長の許可が必要という町がいくつかありました。しかし、これでは自然環境も住民の安全安心も守れないと思いました。なぜなら、事業を進めたい業者がまず考えるのか、首長へのワイロだからです。首長が買収されてしまえば、正しい判断は期待できません。やはり、地元住民の同意がないと事業を進められないようにしておくべきでしょう。

日本で山林を開発しての太陽光発電が進んだのは、FIT法による売電価格が高すぎたので(高い売電価格は、国民の再エネ賦課金が支えている)、山林開発経費が出せたからなのだそうです。売電価格が下がったり、今年からFIP法に変わったりしてきたので、業者はこれまでのように暴利を得ることが難しくなり、山林開発経費を出せなくなってくるから、今後は山林開発型太陽光は減っていくだろうとのことでした。

しかし、1kwh40円など、以前の売電価格が高かった頃にFIT認定を受けた業者が、太陽光パネルが安くなる今まで待っていて、その当時の売電価格のまま事業を進めようとしている例が多く、合法です。これに規制を掛けないと、山林開発型太陽光事業は減らないと思います。

ドイツでは、事業者が初期からNABU(以前、熊森も訪れたことがあります)などの自然保護団体と協議するそうです。一般住民は専門知識がないので、自然保護団体が事業実施に対して、事業者、住民の両方にアドバイスして、可能な限り問題の少ない施設にすることは大切だと思いました。

(3) 横浜国立大学 板垣勝彦教授

すでに設置されてしまった施設に対して、事後法によって規制をかけることができるはず。使用後パネルを放置する業者が出ることが予測され、パネルの撤去・廃棄費用をFIT価格から天引きして徴収するデポジットを課すことが必要であると主張してきたが、法改正により実現した。

熊森から

デポジットでその場所から撤去したとして、そのパネルは有毒なのにどこへ持って行くのだろうか。現在、太陽光パネルの廃棄処理法がないので、別の場所に山済みされるだけで、原発と同じく最終処理は不可能。問題はずっと続きます。

現在、東京都の面積と等しいだけの太陽光パネルが日本に設置されていますが、ある方の計算では、2030年の我が国の太陽光発電量目標を達成するには、あと東京都の面積2個分にパネルを敷き詰めなければなりません。東京都の面積3倍に敷き詰められたパネルの数は2億7500万枚となるそうです。

耐用年数20年として、毎年1350万枚ずつ処分していかねばなりません。ますます地球をゴミだらけにして毒物で汚染し、地球を窮地に追い込むことになると思います。

(4)一般社団法人 構造耐力評価機構 隆盛浩治 理事

傾斜地など特殊な設置形態の太陽光発電が災害を起こさないようにするためには、どのようなガイドラインを作っていけばいいか研究しています。

熊森から

傾斜地などで、切土盛土して設備を作った場合、災害が起きないようにするために、どのような決まりを作っていけばいいのかということでしたが、それよりもそんなところに太陽光発電を造ること自体が問題で、設置を禁止したらいいだけの話だと思いました。

次回は、5月12日(木)16時~19時です。オンライン傍聴できます。

今回は、太陽光発電に特化した検討会でしたが、次回は風力発電なのでしょうか。今のところ不明です。

どうしたら再エネ事業をわが町の森林に造らせないようにできるのかと、必死になって事業者と闘っている地元の人たちの声も、この検討会でヒアリングしていただきたいです。

検討委員の先生方、短期集中検討会は大変だと思いますが、がんばってください。(完)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ