くまもりNews

無被害のクマが大量殺処分されているその訳は

- 2020-09-09 (水)

- くまもりNEWS

今年も連日、全国的にクマの目撃や捕殺、人身事故のニュースが絶えません。

そんななか、県内どこにでもクマがいると言われているある県の県民から、無被害のクマが大量に殺処分されているという訴えが熊森本部に入りました。

公式な行政発表がないかとネットで探したところ、平成30年度にその県の県庁で開催されたツキノワグマ出没対策連絡会の記事が見つかりました。

それによると、平成29年度捕獲されたクマ83頭のうち80頭を殺処分した。捕獲されたクマの9割を占める72頭がシカとイノシシの有害捕獲のためののくくり罠に間違って(錯誤)捕獲されたものだったとありました。

錯誤捕獲されたクマを殺処分するのは、鳥獣保護管理法違反です。各地でこのような法違反が常態化している実態があります。しかし、行政がごまかして発表するため問題が闇に葬られているだけです。そんな中、この県が、正直に実態を発表されていることは評価できます。

どうしてこのようなことになるのか、電話で担当者に聞き取りました。

熊森:シカ・イノシシの捕獲罠は、山の中にもかけられているのですか。

県:森林被害対策のためにかけています。

熊森:おたくの県は、県内どこにでもクマがいるのですから、山の中に罠を描けたらクマが次々と掛かるのは当然ですね。クマが掛かるのは、くくり罠だけですか?

県:箱罠にはクマ脱出用の穴を上部に完備しているので、箱罠にクマが掛かることはありません。

熊森:錯誤捕獲されたクマは鳥獣保護管理法で放獣することになっていますよね。なぜ、放獣できないのですか。

県:県に麻酔銃はあるのですが、使える人がいないのです。T市だけには麻酔銃を使える人がいて、わずかですがその市では放獣できています。

熊森:どうしてそんなに次々と山中にいる無被害のクマがくくり罠に掛かるんでしょうか。くくり罠直径12センチ規制を守っていたら、子熊はともかく成獣グマは掛からないはずですが。

県:直径12センチと言っても、真円ではありません。

熊森:弁当箱型というやつですね。そのようなくくり罠を禁止すべきです。

県:環境省が認めているんですよ。

弁当箱型くくり罠(短い部分が12センチ)

真円12センチくくり罠

皆さんはどう思われますか。

山の中でひっそりと暮らしており、何の被害も出していない無実のクマを次々と殺し続けることは、道徳面から、倫理面から、生態系保全面から、人として許されるのでしょうか。しかも、法違反です。

この県はたまたま、正直に発表しており、担当者も正直に答えておられますが、他府県ではごまかしがとても多いのです。

何とかしてほしいので、久しぶりに環境省の野生生物課鳥獣保護管理室に電話しました。

熊森:錯誤捕獲されたクマが大量に殺されている問題について何とかしてほしいです。

環境省:そのような事実はないです。(昨年、熊森に言われて錯誤捕獲の実態を調べましたが)クマの捕殺許可も出ていたから殺処分したと聞いています。

熊森:だから、去年も言いましたが、環境省に聞かれたので、みなさんそういうことにされたんです。しかし、正直に発表している県もあります。

環境省:何県ですか。

熊森:○○県です。一つは、くくり罠の12センチ規制が守られていないことが原因です。環境省は、くくり罠の12センチ規制について真円12センチを明記してください。私たちがくくり罠は残虐な上、誤捕獲がものすごく多く、誤捕獲された動物は人が近づくと暴れるため罠が外せない。結果、皆殺しにされている。使用禁止にすべきだと、以前、激しく運動した時、環境省の担当者から、使用禁止にはできませんが直径12センチ規制をかけますのでとりあえずこれで我慢してくださいと言われました。その時は当然、真円12センチだったと思うのですが、いつから弁当箱型に規制緩和されたのですか。

環境省:いつからか知りませんが、現行鳥獣保護管理法では、12センチ規制は、内径の最大長の直線に直角に交わる内径を計測するとなっています。

熊森:だから、それだと捕獲する必要のない無被害グマまでどんどん掛かってしまうのです。放獣できる人がほとんどいない現状で、闇から闇へと殺処分されています。くくり罠12センチ規制は、真円12センチですと規定しなおしてください。

以前、ある県の猟友会のトップの人に会ったことがありますが、その方は、真円12センチでシカやイノシシは十二分獲れる。獲れないという人は腕が悪いというか素人ですなと笑っておられましたよ。

今年も、クマの錯誤捕獲の実態調査を至急してください。その時に、都道府県の担当者に、嘘ごまかしなしに教えることと、念を押してくださいね。公務員が嘘ごまかしなど、許されるものではありませんよね。

9月24日に検討会が予定されているなら、そこでデータを発表して、専門家と言われる人たちの意見を求めてください。一番いいのは、検討会の委員に、結成以来24年間、嘘ごまかし一切なしでやってきた熊森を入れることです。

環境省:私の権限で委員を決められません。

熊森:上司にお伝えください。それと、ナラ枯れがものすごくて、山の中に動物たちの秋の食料がありません。クマにとって一番重要なミズナラだけでもいいので、いったい何割ぐらいのミズナラが枯れ残っているのか、およそでいいので、各都道府県に聞き取りをして発表してください。お願いします。私たち自然保護団体は、環境省にお願いするしかないのです。

熊森から

野生動物保護管理と言っても、日本の実態は保護ではなく管理がほぼ100%です。管理というのは頭数削減であり、殺すことです。

日本は今、国を挙げて野生鳥獣を大量捕殺し続けているのです。年々エスカレートしていく一方です。

今年8月の環境省主催の検討会をネットで見せていただきましたが、国を動かしている野生動物の専門家と言われる人たちの発言の99%は、いかに捕獲(=捕殺)するかでした。

そのせいか、多くの日本人は以前とすっかり変わってしまい、野生鳥獣を殺すことにマヒしているのかもしれません。(専門家の罪は大きい)まだマヒしていない人は、国が壊れていく前に意思表示をしてください。一番簡単な意思表示は、熊森の会員になってくださることです。

わずかに残された野生鳥獣の生息地のど真ん中にまで大量罠を仕掛けるのは、やり過ぎです。

人里に出て来る野生動物が悪いと言いますが、山の中の彼らの食料が激減したのは人間活動が原因であることを忘れてはなりません。

9月29日夕、熊森は新大阪ワシントンホテルプラザで、「クマが教えてくれた日本国の危機」という環境講座を持ちます。

害獣というレッテルを張られたクマサルシカイノシシだけではなく、すべての野生鳥獣の生存権を認める方向に国を転換させないと、野生鳥獣はもちろん人間にも近い将来、水源枯渇など取り返しのつかないことが起きます。

その仕組みをわかりやすく語らせていただきます。

参加費2千円。コロナ対策につき限定30名。利益ゼロでやります!

当協会東京都会員が9月11日、以下の論文を紹介してくれました。

日本哺乳類学会2020年度論文

山崎晃司:東京農業大学森林総合科学科教授

穏やかでとても可愛いとよ君 くまもりインターン生の感想(2)

- 2020-09-05 (土)

- くまもりNEWS

とよ君ってどんなクマ?

とよ君は2014年6月19日大阪府豊能郡豊能町でイノシシ罠に誤捕獲された当時推定4歳のオスのツキノワグマです。

大阪府が殺処分しようとしたところを熊森協会が豊能町の高代寺に協力していただき、終生保護飼育をしています。

今回行ったお世話

まず、安全性のためとよ君を寝室に閉じ込めてから、運動場の掃除。糞の撤去。プール内の清掃や水入れをしました。

掃除が終わったらとよ君を運動場に出してあげて、ごはんをあげます。とても食欲旺盛で、いっぱい食べていました!

とよ君は赤のリンゴが好きなようで、青リンゴよりも先に全部食べていました(笑)

まだ、給水中なのに待ちきれずにプールに入ったとよ君

満腹になってベランダの上で寝ている幸せそうなとよ君

とよ君のお世話をして

当日はとても暑くて作業するのが大変でしたが、ボランティアの方たちのおかげで作業がスムーズに進みました。

まず思ったのは、とよ君がたくさんの人に愛されているんだなぁということです。

会いに来た時、ご飯をあげている時、掃除している時…。お世話係の方々は皆、「とよ君!」「とよ君!」と絶えず笑顔でとよ君に声をかけておられました。みんなのアイドルみたいだと思いました。

人間に殺処分されそうになって、人間を怖がり、必死で人間を威嚇していたクマが、こんなに人に懐くのかとびっくりするぐらいとよ君は穏やかでとても可愛いかったです。

でも、とよ君は様々な人々の必死の想いのおかげで運良く保護されて皆に可愛がってもらっていても、世の中には殺処分される「可哀想なクマ」がたくさんいることを考えると、心が痛くなりました。

僕はもっと多くの人たちにとよ君を通してクマの生態や現状を知ってもらい、クマに対して正しい理解をしてほしいと思いました。

皆さんはどう思われますか?もし、少しでも何か思うことがあればクマの正しい知識と現状を周りの人に広めていってほしいです。

そして声を上げてほしいです。

僕は、可哀想だなぁだけで終わらせず世の中から少しでも命を奪われる動物ををなくしていきたいと思いました。そのためにも様々な知識を得て、経験を積んで、保護の仕事に携わりたいと思いました。

(21才男性)

多くの事を教えてくれた「トヨ君」 くまもりインターン生の感想(1)

- 2020-09-04 (金)

- くまもりNEWS

8月23日、大阪にある高代寺で飼育されているツキノワグマのトヨ君のお世話にインターン生として参加させて頂きました。

お世話隊が来てくれた 寝室から顔を出したトヨ君

私自身、動物系の専門学校に通っていて、学校ではアルパカやカピバラ、その他小動物のお世話はしたことはあるのですが、ツキノワグマのお世話は経験がなかったので、期待や不安を抱えて挑みました。

ボランティアの方々と5~6人で行ったので、作業内容としてはとても簡単で新鮮な体験を楽しくできました。

学んだ事も多く、やはり一番印象が大きかったのはクマへの認識が変わった事です。

この文章を読んでくださっている方でもクマ=人を襲う、怖い動物 と思っている人が大半だと思います。

かく言う私もクマには怖いイメージが少しありました。それをガラっと変えてくれたのがトヨ君でした。

トヨ君はとてもおとなしく、穏やかでエサを与える時やデッキブラシを用いてブラッシングをする時でも暴れることなく、むしろ甘えてきて、まるで大きめな甘えん坊の大型犬のようでした。

トヨ君を見ればクマを怖がっている市民や行政の方の印象を大きく変えることが出来るかも知れない、そんな可能性を感じました。

住宅街から近く、交通のアクセスが良い所にある大阪府豊能町のお寺で飼育されているにも関わらず、訪れる人が少ないのは、とよ君の存在を知らない人が多いからだと思います。

新聞やテレビなどのメディアでもっと取り上げて欲しいです。

個人で簡単に情報発信できるTwitterやInstagramなどのSNSで呼びかけることも大事だと思います。

この文章を読んでくださっているいる方は、是非、高代寺を訪れてトヨ君の事をSNSで情報発信して下さい。

人間は知らない物に恐怖を覚えます。故にクマを良く知らない市民や行政はクマを怖がり駆除しようとします。

皆さん、クマについて向き合ってください。よく学んでください。

クマは生態系においてとても貴重で重要な存在なのです。

機会があれば是非またトヨ君の飼育のお手伝いに参加したいと思える貴重な体験でした。

(19才男性)

この報道、おかしくないですか 新潟県燕市イノシシ大捕物

- 2020-09-04 (金)

- くまもりNEWS

(マスコミ報道大意)

9月2日午前6時半ごろ、燕市でイノシシを目撃したと住民から110番通報があり、通報を受けた市職員や燕署員ら約25人が出動し、約5時間にわたり、このイノシシを捕獲しようと追い回して大捕物となりました。

イノシシは最後、用水路の中で疲れ果てて動けなくなっていたところを、地元の猟友会によって銃で射殺されました。

けが人はいませんでした。

人間に追い掛け回されて、このイノシシ、5時間も走り続けたのです。

どんなに怖かったことでしょう。どんなに息が切れていたことでしょう。

最後、けが人なしと言うテロップが出ましたが、イノシシが殺されたのはいいのでしょうか。

燕市役所電話0256-92-1111に電話をしてみました。担当は生活環境課です。

熊森:燕市でイノシシの目撃は多いのですか。

燕市:ほとんどありません。山中で年間1~2頭目撃されるぐらいです。イノシシがほとんどいない地域です。

熊森:なぜ、捕獲しようとされたのですか?

燕市:銃を撃てない場所だったので。

熊森:では、最初から、殺すつもりだったんですね。このイノシシが一体、何をしたというのでしょうか。

燕市:ガラスを割ったんです。

熊森:それは皆さんが追い詰めたので、恐怖のあまりパニックになって逃げようとしたからですよ。

燕市:無言

熊森:野生動物を見かけたら、刺激しないようにそっと見守るというのが鉄則ですよ。何の用で出てきたのかわかりませんが、別に野生動物は人間のそばにいたいわけではないので、早朝、ちょっと人間域をのぞいてみただけなんじゃないかと思います。それを、あんなに大勢で5時間も追い掛け回して射殺するというのは、倫理上、教育上、とんでもないと思いました。いじめの最たるものを見せられた思いです。生き物たちの生命の尊厳が完全に忘れられています。

燕市:そのような電話を10件ぐらいいただきました。

熊森:燕市では、クマが出てきたときも、こんな風に追い掛け回されて殺されるのですか。

燕市:クマはいません。シカやサルもいません。

熊森:終わったことを言ってみても仕方がありませんが、次回からは共に生きる地球の仲間たちにこんな仕打ちをしないようによろしくお願いします。

燕市:警察も含めみんなに伝えます。

熊森から

いったい最近の日本人はどうなってしまったんでしょう。

ペット以外の動物は見つけ次第殺す。

恐ろしい国になってきています。

みんな狂ってしまったんでしょうか。

このニュースを見て、人間、とんでもないことをしていると思った方はたくさんおられたはずです。

黙っていては伝わりません。おかしいと思った人はみんな声を上げてください!

こんな無慈悲な国にしてしまってはなりません。

それにしても、野生動物を見たら、みんなで追い掛け回して殺す。

クマを筆頭に、このような映像を何の疑問も感じず肯定的に連日流し続けている最近のマスコミを憂えます。弱者を思いやれない風潮を日本社会に広めていると思います。マスコミ関係者はもっと温かい人間性あふれるニュースこそを取り上げるべきです。猛省を促したい。マスコミが、日本人をだめにしていっています。

一方、ネットニュースでは、アメリカオハイオ州でプールに落ちたシカ2頭が脱出できなくなっているという通報を受けた警察官が救出に乗り出した。助けられたシカは、そそくさと立ち去っていったというニュースが出ていました。

これでこそ人間でしょう。このニュースにホッとしました。

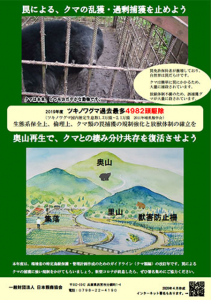

もはや末期症状 クマたちが山から次々と出て来るその訳は

- 2020-09-01 (火)

- くまもりNEWS

今、日本では連日、クマたち野生動物が食料を求めて人里に出てきています。

そして、害獣や危険動物のレッテルを張られ、罠や銃で片っ端から人間に殺されていっています。(殺すと役場からお金がもらえる仕組みができあがっている)

なぜ、日本のマスコミは目の前の現象だけを報道して、その背後にある原因に誰一人触れようとしないのでしょうか。その知性のなさには、信じられない思いがします。物事にはすべて原因があるのです。その原因とは、

奥山生息地から動物たちの食料が消えてしまった!

8月下旬、熊森は兵庫県のクマ生息地を調査しました。

放置人工林で埋まっているクマ生息地、人工林の中は茶色一色で動物たちの食料は皆無です。

頂上にわずかに残された貴重な自然林の色が赤い。

頂上付近を望遠レンズで撮影

ナラ枯れの再襲来です。

自然林の中のドングリの木々が、「ナラ枯れ」という現象で今夏枯れてしまい、真っ赤になっているのです。山の実りの豊凶を論じる前に、木そのものがなくなってしまっているのです。

近年、森の中から、

昆虫が消え、

液果の実りが消え、

堅果(ドングリ類)の木が大量に枯れていきます。

この傾向は年々ひどくなっていく一方です。

こんな山に誰がした?

拡大造林、

放置人工林、

奥山にまで縦横に張り巡らされた道路、

酸性雨、

地球温暖化、

農薬の空中散布、等々。

すべて人間活動が原因です!

スギの人工林の前に1本だけ残っていた希望の星、クヌギ(ドングリの一種)の巨木も、今年のナラ枯れで枯れてしまっていました。

クマたちはこれを見て、もう生きられないと泣いていることでしょう。

集落周辺にかけた熊森の自動撮影カメラには、農作物を狙って、深夜、人間におびえながら夜な夜な出て来るクマたちが次々と撮影されています。

熊森自動撮影カメラ8月14日

23時50分、あたりの様子をうかがいながら、そっとクマたちが農作物に近づきます。

でも、電気柵や金網に阻まれて、中に入れません。

生きるために食べようとした。彼らのしたことは死刑に値するほど悪いことなのでしょうか。

野生動物たちが喋れたら、人間は金儲けのため、自分たちの快適さと便利さのため、私たちの生息地を取り返しのつかないまでに壊し続けてきました。わたしたちには食べ物がないのですが、どうすればいいのですかと訴えることでしょう。

熊森スタッフたちは、農作物をクマから守ったり、クマと人の事故が起きないようにしたり、連日地元に泊まり込んで地元の手伝いに大汗を流しています。まさに、クマと人の攻防戦です。ずっとブログの更新も止まったままです。

専門家と呼ばれる先生方は、この異常現象に対して、

クマの生息推定数を毎年どんどん増加させていって、相も変わらず、

クマが増え過ぎている。

クマが人を恐れなくなった。

クマが人間の作物の味をしめたことによる現象であると説明されています。

じゃあと、行政のみなさんは、増え過ぎたと言われるクマの捕獲(=捕殺)指示に躍起です。

大量のクマ捕獲罠を仕掛けているだけではなく、山中のシカやイノシシ用の罠に誤捕獲されたクマまで片っ端から殺処分しています。(法違反)

イヌブナの実りもゼロ。

今年の山の食料のなさは、2004年(平成16年)の再来だと地元の方の声。

皮肉なことに、人里のドングリやクリ、カキなどはよく実っています。(人間はいいな、おなか一杯食べている)

リニアをはじめ、今も自然大破壊に国家予算をつぎ込み続け、自然破壊によって生きられなくなった野生鳥獣は大量殺戮してしまう。弱肉強食の典型国家。

わたしたち人間の倫理観はどうなってしまったのでしょうか。

私たち熊森はもはや、良識ある一般国民のみなさんに訴えるしかありません。

こんなことを続けていて、私たち、そして私たちの子や孫は幸せになれるのでしょうか。

他者の不幸の上に築いた幸せは、いずれ必ず破たんします。(完)

北海道砂川市の養鶏場で箱罠に捕獲された若ヒグマ、捕獲3日目にやはり殺処分 電気柵設置を!

- 2020-08-18 (火)

- くまもりNEWS

砂川市で、養鶏場の飼料倉庫のガラス戸を割って中の麦を食べるなど、農家に被害を与えてきた若いオスヒグマが、7月30日夜、箱罠にかかりました。

日テレより

北海道の多くの町で、罠設置は事実上自由に認められ、罠に掛かったヒグマは100%殺処分されてきました。(2019年度殺処分されたヒグマは、756頭)

7月31日のニュースでは、直ちに射殺せず、動物園などの貰い手を探しているということで、ヒグマに心を寄せている方々の中には、ついに北海道でもヒグマを殺さない動きが出てきたと、感激された方も多かったと思います。しかし、実際は8月2日に殺処分されています。

今回すぐに射殺しなかったのは、昨年、土手にいる子グマを砂川猟友会長が射殺した時、同じ場所にいたもう一人の猟友会員が、安全確認が不十分な発砲であったと指摘したことから、公安委員会が猟友会長の銃免許を取り上げたという事件がバックにあるようです。(罠免許は取り上げていない)

この猟友会長に対する処分に反発して、他の砂川猟友会員も、みんなが銃を使わないことにして公安委員会などに抗議している最中のようです。私たちには、問題の真相がわからないので、この問題に対するコメントは差し控えさせていただきます。

砂川市で捕獲されたヒグマの貰い手を市が探しているというニュースを初めて知った時、私たちがまず思ったのは、もらい手などいるわけがないのに、本気なんだろうかということでした。

放獣するしかない。

動物園を探すと言っても、動物園は保護のためにあるのではなく、展示のためにあるのです。今いるヒグマが死なない限り、新たなヒグマなど不要です。かわいい子熊ならまだしも、野生で大きくなったヒグマを貰う動物園や施設など考えられません。(人が根気よく愛情をかけ続けて飼えば、野生で大人になったクマでもいずれ人によくなつくようになることは、熊森がツキノワグマで実証済みです)

このヒグマの命を助けてやろうと思った人がいたとしても、ヒグマを飼うにはものすごく堅牢な獣舎が必要で、そんな獣舎を今日明日にすぐ用意できる人などいません。これだけ力が強くて巨大な動物を養うことができるのは、豊かな大自然だけなのです。

捕獲されたことで、このヒグマが学習して、放獣後、もう人間の所には行かないようにしようと反省するのを期待するしかありません。

ヒグマ研究第一人者で札幌市在住の熊森顧問門崎允昭先生は、ヒグマがここにやって来ないようにするには、

電気柵設置しかない

と断言されています。

熊森は、砂川市担当者に、①被害額を弁償する、②今後ヒグマがこの場所に来ないように電気柵設置代を出す。よって、このまだ若いオスグマを放獣してやってほしいと交渉しました。

しかし、市の担当者は、絶対に放獣しないと断言しました。理由は、放獣してもし被害が出たら自分たちの責任になるからというものでした。

みなさんはどう思われますか。

熊森は、放獣したら、このヒグマは森の奥にとんで帰ると思います。人間と違って、よくもオレを捕獲したなと人にかかってきたりしないと思います。放獣後、もし、何かあったとしても、この地にこのヒグマがいるのは自然です。元の自然に戻っただけですから、行政の責任など何もないと思います。

どうも、北海道民のおおかたの野生動物観は、長年ツキノワグマなど多くの大型野生動物たちと共存してきた本州のわたしたちと違うような気がします。

北海道出身のある本部スタッフは、本州に来て近畿地方のいくつかの奥地にクマ調査に入ったとき、地元のみなさんがクマのことを「クマさん」と敬意をもって話すのに驚いたと言います。2階の窓を開けたらカキの木にクマが来ていたと言われるので、行政に知らせましたかと聞くと、不思議そうに、何で届け出る必要があるのか。昔からクマさんと一緒に暮らしてきたと言われ、北海道ではありえない感覚だと思ったそうです。

明治以降、入植した和人たちは自分たちが生きる大地を得るために、人の2倍も3倍も大きい先住民であるヒグマを駆除し続けました。開拓者だったのです。

北海道大学では、どうしたら北海道からヒグマを根絶殺害できるかを研究されていたそうです。

ヒグマから見れば、見つかり次第、訳なく銃を撃ってくる人間は、悪魔のような存在だったと思います。アイヌと違って、和人はヒグマと共存した経験がなかったといえるのかもしれません。

もちろん入植者は、全国各地から北海道に新天地を求めて移住してきた人たちですから、殺生を禁止する仏教の慈悲の心を併せ持つ人たちも多かったはずです。同じ生きとし生けるものとして、銃の前には完全無力で人間に滅ぼされようとしている哀れなヒグマに深い思いを寄せた方々もおられたのではないでしょうか。

25年ほど前、旭川の営林署の人たち数名に、ヒグマをどう思うかインタビューをして回ったことがあります。「ヒグマにはいつも会っているけど、穏やかな動物だ。本州のツキノワグマのように人身事故など起こさない。私たちの作業場の横で、子供を連れてきて遊んでいるよ」という、回答ばかりでした。ヒグマもツキノワグマ同様、争いを好まない平和愛好者なのだとわかりました。自分が人間にやられそうにならない限り、ヒグマの方から人間をやっつけてやろうなどとは思ってもいないのです。そんなヒグマを、私たち人間は殺すのです。

以前はヒグマ駆除一辺倒だった北海道庁ですが、現在、ヒグマとの共存を打ち出しています。しかし、私たちのようにヒグマへの理解や共感からではなく、生物多様性の保全が世界的な流れとなってきたことが大きな原因かもしれません。

北海道のヒグマも平和愛好者

ヒグマと共存しなければ、私たちは豊かな自然や豊かな森を失います。ヒグマへの愛ではなく、自分たちの利益のために、ヒグマを絶滅させないようにしようと思ったのでしょうか。北海道は先進的な海外と比べると、共存のための制度が、まだほとんど整っていないように熊森は感じます。

今回の砂川市のヒグマ殺処分の件で、いろいろな方から熊森本部にメールが入りました。以下にご紹介します。

メール

・7月3日からたびたび養鶏場の飼料にやってきた問題個体だから殺処分するしかなかったと市の担当者は言われましたが、どうしてもっと早くヒグマ用の電気柵を張るなどの対策をとられなかったんでしょうか。問題個体を生み出した人間側の責任はないのでしょうか。おびき寄せておいては殺すという悪循環を繰り返しているように感じます。

・アイヌの人々はクマを神聖な生き物としてみなし、共存してきました。北海道も、今後は、自然や野生動物に対して、敬意をもったやり方で問題解決を図って欲しいと思います。

・私は、日本人が最近ますます人間第一主義になっていると感じ、とても危惧しております。自然あってこその人間であることがわからなくなってしまっている方が多いと思います。

・殺さないヒグマ対策に取り組んでこそ、子供たちに尊敬される大人です。ヒグマが先住民であったことを忘れない謙虚さが、日本人に必要です。

・私はカナダに長い期間住んだことがあります。私が出会ったほとんどのカナダ人は、クマに遭遇したことがあると言っていました。しかし、クマを捕獲して殺処分するという考えはなく、人間がクマの生息地の近くにいるのだから、こちらが注意すれば良いという人ばかりでした。

クマよりも、※スカンクの方が困ると言う人もいました。(おならをかけられると1週間は強烈な臭いが取れません)

カナダも昔は今の日本のようにクマ駆除一辺倒だったそうです。カナダでできたことは、日本でもきっとそのうちできると信じています!

熊森注 ※スカンク ツキノワグマ研究第一人者の熊森顧問長野市在住宮沢正義先生は、かねてより、クマ対策に使えるとして、スカンクの強烈な臭いに注目されています。猛獣の目の前を、マリリンモンローのような足取りで平気で歩くスカンクは、相手に脅威を与えるのではなく、相手に嫌われることによって、身を守っているのです。スカンクの臭いを研究して工場で合成できると、クマよけに使えるかもしれません。

(最後に)暑い日々です。箱罠に囚われの身の3日間、このヒグマに水や食料を与えてやってくださっていたのでしょうか。箱罠の中の誘引物につられてうっかり入ってしまったという一度の失敗だけで死刑判決を受けたこの若いオスヒグマの冥福を祈ります。共存するには、人間側にも寛容ややさしさが必要です。

毎年、数百頭ものヒグマが、北海道でこうやって問答無用で殺されていく。北海道は開発されたといっても、山だけではなく、まだ平地にも広大な森が残されているところが多く、そこもヒグマたちの生息地です。本州と自然条件がかなり違っているため、本州人がわからないことも多々あります。そのため、私たちは北海道民の声もしっかり聞いていきたいです。

平地もミズナラなどの森で、ヒグマの生息地である北海道

カナダ在住のクマ研究者、カピラノ大学名誉教授の熊森顧問フイッツアール先生は、カナダで半年教え、京都大学で半年教えることを繰り返しておられました。日本のクマ対応を調べて、以前のカナダと一緒だ。クマを駆除対象としか見ていない。生きとし生ける者への共感が日本人から失われている。なんて遅れているのだろう!とショックを受けておられました。先生のご自宅のリンゴの木にも大きなクマが来るそうですが、「ダメ!」と言うと帰っていくそうです。どうしても帰らないクマは、カナダでは自分たち自然保護団体が捕獲してヘリコプターで山奥に運んで放獣しているとして、写真を見せてくださいました。

野生動物を害獣視し、殺す対象としか見ない今の日本、人間が根本的に狂ってしまっていると私たちは感じます。

彼らが一体どんな悪いことをしたというのか。人間の物を食べた。食べられたら困る物なら、確かに大変な労力を要しますが、殺す前に食べられないように被害防除の努力を人間側もすべきでしょう。

ヒグマが先住民として尊重される日々が一日も早く来るように、心あるみなさんに、もっともっと声を上げていただきたいです。わたしたちは、熊森北海道支部が立ち上がる日を、釧路在住のプロのネイチャーガイドで野生動物写真家である熊森顧問安藤誠氏(自称北海道人)と共にずっと待っています。(完)

クマ署名☆お店でチラシを同封してもらおう!

- 2020-08-17 (月)

- くまもりNEWS

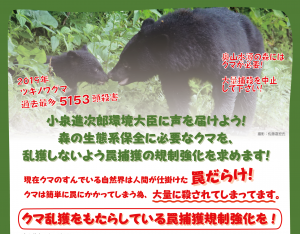

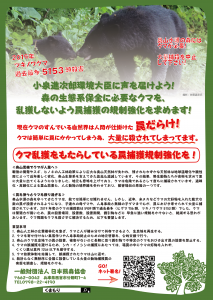

日本熊森協会では、「クマの乱獲をもたらしている罠捕獲の規制強化を」の署名を集めています。

署名についての詳細はこちらから。

●インターネット署名はこちら

●紙署名はこちらからダウンロードください

http://kumamori.org/fi…/1515/8590/4188/20200403175627001.pdf

(多くの署名用紙が必要な方は、本部までお知らせください。郵送させていただきます。)

目標2万筆、、、なのですが、コロナの感染拡大が警戒される中、本部・支部恒例の街頭署名集めもすることができず署名の集まりが大変悪い状況です。

現在、紙署名、ネット署名あわせて6793名集まっています。ご協力いただいた皆様ありがとうございます!

どうすればもっと集まるか悩んでいた中、京都の会員さんよりとっても素敵なアイデアが!

「私のよく行くオーガニックショップで、商品を買ってくれたお客さんにチラシを渡して、電子署名をしてもらえるようにしたいんです!」

「紙署名だと、郵送してもらわないといけないですし、チラシを受け取った人が、電子署名なら気楽にしてくれるのではないですか?」

たしかに!

ということで、その京都の会員さん、早速チラシを作成し、印刷してくれました!

イラストレーターのデータは以下から9月末までダウンロード可能です。

印刷会社にはこのデータをダウンロードしていただき、入稿できます!

https://9.gigafile.nu/1002-bd3544904bf6f5109f7ab02a97f425df0

チラシ下部のQRコードはChange.orgの署名に直接行くことができます。

お店をやっている方、お友達のお店で配ってもらいたいという方、是非ご自由に活用いただけるとうれしいです!

印刷した物が必要な方は熊森協会本部事務所までお知らせください。

熊森協会事務所連絡先: TEL 0798-22-4190 FAX 0798-22-4196

北海道砂川市で、養鶏場の飼料を食べに来た親離れしてまもないヒグマを捕獲 処分を検討中

- 2020-07-31 (金)

- くまもりNEWS

砂川市は、罠の中に生かして入れたまま今後の方針を検討中

北海道砂川市で、若いヒグマが捕獲されたというニュースが各地の熊森会員から本部に届きました。

熊森本部スタッフが、すぐに市の担当者に電話をしました。

<以下、熊森と市の担当者とのやり取り(概要)>

熊森:なぜ捕獲したのですか?

担当者:何回も養鶏場のエサを狙いにやってきたので、罠をかけて捕獲することになりました。今年初の捕獲です。

熊森:被害対策は出来ていたんですか?電気柵は?追い払いは?

担当者:猟友会が毎日パトロールしていました。猟友会が昨年の事件で銃を取り上げられてしまったので、銃は持たずに車で見回りしていました。

熊森:この後、このヒグマをどうするのですか?猟友会は銃を取り上げられているんですよね。

担当者:動物園に引き取ってもらえないか、あたっています。しかし、今後それが難しければ殺処分もやむを得ません。

熊森:銃が使えないのに、どうやって殺処分するんですか。

担当者:他の自治体から捕獲業者を呼んで来ようかと検討中です。

熊森:何とか山に放してあげられませんか。クマの引き取り手を探すのは至難の業ですよ。このヒグマは捕獲されたことで、大きなショックを受けていますから、もうここに来ない可能性もあります。本州では、人間の手で2~3年間保護飼育したクマを山に放している地域がありますが、1頭も帰って来ないようです。

担当者:それはツキノワグマでしょ。ヒグマは行動範囲が広いから街まで下りてきてしまいますよ。山に放したら、また街に下りてきて軋轢が生じますよ。

熊森:山にはまだ何百とヒグマがいますよ。出てくるたびに罠をかけて捕獲し殺処分するのですか。被害を防ぐためには、クマが来ないように誘引物をしまったり除去したりする、電気柵などを設置するなど、まず人間側が行うべき対応があります。人身事故も人間側の対策で防げます。今回の被害額は熊森が弁償しますので、どうか山に返してやってください。

担当者:放獣はできません。被害があった場合、行政が責任をとらなくてはなりません。

熊森:人間と野生動物とは何千年もの付き合いじゃないですか。クマを殺処分したら行政が責任を果たしたことになるのですか。野のものは野に返す、これが基本原則ではありませんか。山に返してやってください。お願いします。

ー話は平行線で終わりましたー

北海道でもヒグマ放獣体制を!

北海道では、2017年→744頭、2018年→827頭、2019年→756頭ものヒグマが捕獲され、全て殺処分されています。

海外と違って、北海道にはいまだにヒグマの放獣体制がなく、罠に捕獲されたヒグマは全て殺処分しています。罠には強力な誘引物が入れられており、乱獲が懸念されます。

本州・四国にいるツキノワグマと同様に、ヒグマも基本的には、人に遠慮して、人を避けて生きています。人間側が誘因物の除去、追い払いやクマを寄せ付けない環境づくりなどの被害防除を急ぎ、安易な捕殺に頼らない体制をつくるべきで、これなくしてはクマとの共存などできません。

このヒグマは、親と離れたばかりです。これから1人で生きていく術を学んでいく若いクマです。人間のところに出て行くと捕まるという恐怖を今回経験しました。北海道でもヒグマの放獣体制をつくるべきです。

熊森本部も放獣すべきという交渉を続けますが、皆様もぜひ砂川市に放獣すべきであるという声を多く届けてください。

現在、このヒグマが弱ってきたという情報も入ってきています。砂川市は、水や餌を与えてやっているのでしょうか。このヒグマは、まだ、今、生きています。

砂川市 経済部 農政課 農政係

〒073-0195 北海道砂川市西6条北3丁目1-1

TEL 0125-54-2121(内線352・353)

FAX 0125-54-2568

罠による捕獲規制とクマとの共存を求める署名にご協力ください!

昨年は、ヒグマ・ツキノワグマ併せて約6000頭ものクマが駆除されました。この膨大な捕殺数は、被害対策を罠設置のみに頼っている日本の実態が招いています。

クマは大変罠にかかりやすい動物です。

被害防除やクマを寄せつけない対策の支援を進め、放獣体制の整備により、クマと共存できる社会をみんなで作っていきましょう。

熊森は、今、罠による捕獲規制を求める署名を集めています。

ぜひ、ご家族や知人にも呼びかけて、多くの署名を集めていただきたいです。

●インターネット署名はこちら

http://chng.it/yS4f8FF2

●紙署名はこちらからダウンロードください

http://kumamori.org/fi…/1515/8590/4188/20200403175627001.pdf

(多くの署名用紙が必要な方は、本部までお知らせください。郵送させていただきます。)

クマとの共存をめざす 兵庫県宍粟市波賀町の原観光りんご園を応援したい その2

- 2020-07-26 (日)

- くまもりNEWS

ブルーベリー狩りが始まりました

林業では生きていけない、農業でも生きていけない、兵庫県宍粟市波賀町原地区のみなさんが、幸福重信専務理事(当時)の元、この地での生き残りをかけての始めたのが、観光リンゴ園でした。

しかし、2004年は異常年で、台風が10回も上陸し、リンゴ園のリンゴは9割が落下してしまいました。さらに、この年は、ブナ・ミズナラなどの奥山の実りがゼロというありえない大凶作年だったのです。そのため、残されたわずかなリンゴを、今度は、毎晩数頭のクマがやってきて食べ尽くしてしまいました。

この年、原観光リンゴ園は泣く泣く閉園を余儀なくされました。

この時、みんなは頭が真っ白になって、クマを殺してやろうと思われたそうですが、よく考えてみると山を動物たちの餌が何もない放置人工林だらけにしてしまったのは、自分たちです。

クマこそ被害者だと気付きました。みんなで自分たちがやって来たことを反省し責任を取ろうと決意しました。

こうして、「クマに報復ではなく、クマと共存を」と、集落の周りのスギの人工林を、毎年1ヘクタールずつ、動物たちに食料を提供できる広葉樹林に戻す取り組みが始まったのです。

2004年秋、「リンゴはクマにプレゼントしたとあきらめる」という幸福専務理事のコメントを新聞で読んだ熊森協会が、現地に駆けつけて意気投合。それ以来、日本熊森協会は、地域をあげたこの取り組みをお手伝いさせていただいています。

約20年に亘る広葉樹林化の取組みで、原観光りんご園の周りに広葉樹林が復活してきていることが衛星写真でもよくわかります。

今年は、近くにあった宿泊型温泉施設の閉鎖や新型コロナウィルスの影響で、原観光リンゴ園では来訪者が減り苦しい状況におかれています。クマとの共存をめざしてがんばっておられるこのような地域を、熊森もいろいろな形で応援したいです。

原観光りんご園では、7月24日からブルーベリー狩りが始まりました。

8/1から8/10まで、ブルーベリー狩りに来園すると、大人おひとり ブルーベリー150gパックのプレゼントがあるそうです。入園料は大人600円、 4歳以上小学生以下の子ども300円 。

りんご園には森の雰囲気を満喫しながら家族でも宿泊できるコテージもあり、5〜6人用(各棟1泊1万7000円)と12人用1棟(1泊2万5000円)です。

近くには、奥山の天然林から湧き出る原不動滝やキャンプ場もあります。

アマゴのから揚げや、りんごジャムも販売しています。

ぜひ、たくさんの方に、原観光りんご園を訪れていただきたいです。

訪れた際には、「熊森のブログを見ました」とお伝えください。

問い合わせは原不動滝観光組合へどうぞ。

クマの棲める森づくりの実践現場を見学したいという方は、事前に日本熊森協会までご相談ください。調整させていただきます。(日本熊森協会 0798・22・4190)

7月22日 野生動物との棲み分けをお手伝い

8月末頃にリンゴの収穫が始まる原観光りんご園、リンゴの実が少しずつ大きくなり始めています。

野生動物との共存には、動物たちが生息できる環境を保障してあげることと野生動物を寄せつけない環境をつくり棲み分けを進めることが必要です。現在わが国では、鳥獣被害対策として、野生動物の大量捕殺に莫大な予算がついていますが、いくら捕殺を強化しても、棲み分け対策ができていなければ被害を止めることはできません。

熊森では、過疎や高齢化で野生動物との棲み分け対策ができなくなっている地域の支援も行っており、この日は、原観光りんご園で、柵張りや草刈りのお手伝いをしました。

右側斜面の草刈りをしました。 |

→ |

日本熊森協会の子会社である(株)麻生共棲林業では、野生動物と棲み分けるための環境づくりを応援したいと、今年から、クマの被害対策のサポート事業を始めることにしました。まだ、実験的な事業ですが、野生動物との共存と鳥獣被害の根本解決をめざして、実践を重ねられればと考えています。クマの被害対策のサポート事業が必要な地域の皆さんは、お声掛けください。

8月2日 埼玉県支部の結成会を開催します

- 2020-07-22 (水)

- くまもりNEWS

今年の1月に、くまもり埼玉県支部が池田幸代支部長のもと発足しました。

新型コロナウィルスの感染拡大の影響で結成会が延期になり、活動も思うようにできていませんでいたが、より力強く活動を広めていくため、8月2日に結成会を開催します。

新型コロナウィルスの感染が拡大している中ですので、密にならないように万全の対策をします。

本部から室谷会長も駆けつけます。埼玉県の森や野生動物を守っていくためにいろいろとお話をできればと思います。みなさまとお会いできることを楽しみにしております。

今回は、会員とそのご家族やご友人を対象とした開催になります。ご入会がまだの方はこちらからおねがいいたします!

年会費1000円で会員登録いただけます。

| 埼玉県支部結成会

2020年8月2日(日) 13時30分~(受付:13時~) 会場:埼玉会館 2階ラウンジ(JR浦和駅西口より徒歩6分) 定員:50人 (マスクをご着用ください) Mail: contact@kumamori.org 【プログラム】 「全ての生きものと共存する流れを埼玉県から」 室谷悠子会長 「支部活動のこれから」 池田幸代支部長 「飯能市のメガソーラー問題について」 |

6月17日 埼玉県庁 みどり自然課を訪問

クマと共存し、生物多様豊かな森林保全を求め要望書提出

埼玉県支部では、池田支部長、高橋副支部長、森田副支部長、藤井会計の4人で、埼玉県庁みどり自然課を訪れ、要望書を提出しました。

埼玉県では、ツキノワグマがレッドデータリストの準絶滅危惧種に指定されています。生息地である豊かな森を再生し、棲み分けができるよう、事故防止対策や放獣制度の導入など体制を整えてほしいと訴えました。

要望事項は、以下のとおりです。

| 1 クマと棲み分け、水源の森を保全するため、奥山の放置人工林の天然林化(広葉樹林化)を進めてください。昨年、導入された、森林環境譲与税がこれに活用されるよう、県内の各市町村を支援ください。

2 埼玉県の「クマ対策マニュアル」は、クマの放獣を進める内容となっていますが、現在、県には放獣体制がありません。隣接する山梨県や長野県は放獣に力を入れており、神奈川県にも放獣体制があります。埼玉県でも放獣体制を整備し、クマを奥山へ帰せるようにしてください。また、シカ・イノシシ用の罠で錯誤捕獲されたクマは、法律の原則どおり、殺処分せずに放獣してください。

3 過疎や高齢化により、クマとの棲み分けができなくなっている地域があります。こうした地域の被害防除やクマをよせつけない集落づくりを支援し、人身事故防止のための正しい知識の普及も進めてください。私たちも、ぜひ、協力をさせていただきたいです。 |

今後、さまざまな実践活動により、支部もクマとの共存にむけて活動をしていきたいです。

この日は、森林環境譲与税の担当課や記者クラブにも行って、資料をお渡しました。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-300x225.jpg)

-300x208.png)