くまもりNews

速報 3月21日 大阪府高代寺で保護飼育中の「とよ」が、冬ごもりから覚める

- 2020-03-24 (火)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 大阪府 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

3月21日22日、四国のクマたちの餌場づくりに向け、石立山トラスト地までの山道補修(第二弾)

2020年3月21日、22日

本来ならば、この日、絶滅寸前の四国のクマたちの餌場づくりに向けて、石立山の保護林に隣接する熊森トラスト地のヒノキ人工林の群状間伐第2弾を行う予定でした。

すでに、地元から10名ものボランティアさんが名乗りを上げてくださっており、大いに作業がはかどるだろうと期待していたところです。

しかし、新型コロナウイルス感染防止のためもあって、残念ながら計画を延期せざるをえませんでした。

一刻も早くクマたちのえさ場を再生してやりたいと願っていたので、とても残念でした。

仕方なく、熊森本部スタッフ4名と愛媛県支部スタッフ2名、那賀町地域おこし協力隊の方の計7名で、今後作業に参加してくださるボランティアの方々の安全も考えて、徳島県側から熊森トラスト地までの山道の補修を行うことにしました。

山道は、昨年11月にも補修したのですが、再び崩壊していた場所もありました。

今回の山道補修は、人工林皆伐跡地の急斜面です。

倒木や丸太を使って橋をかけました。

大人5人ががりで、6m程の丸太(1本200kg程)を7本~8本運びました。

熊森本部から参加した大学生アルバイト2名も、すごくがんばってくれました。

橋を架けるといっても、足の置き場がない急斜面ですから、大変危険です。皆、必死でした。

大変でしたが、2時間かかって橋を架けることが出来ました。

歩きにくい場所は、クワで道を拡張していきました。

これには、愛媛県支部員2名ががんばってくれました。

新型コロナが落ち着いたら、しっかり行程を組んで、群状皆伐地をどんどん作っていきます。

また、皮むき間伐や実のなる木の植樹も、どんどん進めていきたいです。

<参加スタッフの感想>

スタッフM:拡大造林政策の失敗を垣間見る

山を登るみんなの速さが速いのと、四国の山の傾斜の激しさに驚きました。

やっと辿り着いたトラスト地には、前回の作業で伐倒されたヒノキ材がありました。

良く乾いてすごくいい材になっているように見えました。

こんないい材なのに、山奥過ぎて運び出せないというジレンマ。

こんな標高の高いところにまで人工林を造ってしまった拡大造林の失敗を、垣間見たような気がしました。

運び出せないのであれば、その場で使う。この材で、山仕事に必要な道具を保管する山小屋を作ってみたいなあ…とほのかに考えています。

スタッフF(大学生):四ッ足堂周辺のゴミ回収

昨年11月と合わせて、今回、2度目の参加です。

前回、僕が参加して直した山道は、全く崩れていませんでした。直した甲斐がありました。

道中、ミツマタの群生地があって、黄色い花が満開でした。とてもきれいでした。

今回は道の修繕以外に、四ッ足堂周辺のゴミ回収も行いました。約60年前くらいと思われる古いゴミが多くありました。長い間、四ツ足峠の旧街道が放置されていたことがわかります。

峠道はスギ、ヒノキの針葉樹に囲まれていて暗かったですが、群状皆伐されたトラスト地は地面まで日が当たっていてとても明るかったです。

山を下りてから、地元の熊森会員さんを訪れたりしました。

どれもこれも、貴重な体験でした。

スタッフK(大学生):砂漠のような四国山地

四国は温暖で多雨な気候だと思っていましたが、人工林がいっぱいで、中に入ると、下草がなく礫がゴロゴロしていて、砂漠のような感じがしました。

このままにしていると、どんどん四国の山が崩れていくと感じました。

放置人工林の保水力のなさは一目瞭然です。

今回、道直しをした場所は、60ヘクタールもの広大な人工林を16年前に皆伐した跡地(注:この山は、熊森のトラスト地ではない。山林所有者には林道補修の了解を得ている)です。

生えている植物は、シカの食べないアセビやミツマタぐらいで、植生回復は全く進んでおらず、所々で林道が崩壊していました。

(本部から)今回、人工林の伐倒はできませんでしたが、熊森徳島県支部を作ろうという動きが出てきました。

こんな折なので、徳島県会員が集まったりはできないのですが、どうやって支部を作っていけばいいかなと考えているところです。

3月12日 室谷会長らが兵庫県宍粟市の福元晶三市長と白谷敏明元市長をそれぞれ訪問

赤松正雄顧問(元衆議院議員)のお力添えで、熊森の室谷悠子会長、水見職員、地元の熊森会員計3名は、赤松顧問と共に、宍粟市の福元晶三現市長と白谷 敏明元市長(現:播州山崎花菖蒲園理事長)にお会いすることができました。

宍粟市(しそうし)の森林率は、9割です。

人工林率は73%にも達しており、その9割が放置されているそうです。

市としては、放置人工林対策に市を挙げて取り組もうとしているということでした。

令和元年の森林環境譲与税で、森林所有者の意向調査を行ったそうです。

すでに6割の森林所有者の意向調査を完了したと言われていました。

2017年に宍粟市一宮町で開校した林業大学校の第一期生が今春卒業です。

宍粟市は卒業生を職員に採用するなど、若い力に期待されていました。

宍粟市の紅葉祭りは今年4年目となります。

福元市長は、森林共生モデル都市としての自覚を強く意識されているようでした。

広葉樹林が水源の森づくりに欠かせないことや、広葉樹林を人工林に変えてしまったことで、瀬戸内海の栄養不足が起きていることなど、山に関して熊森と共通する思いが多々ありました。

福元市長や森林担当職員との語らい

福元市長に要望書を提出した室谷熊森会長

白谷元市長は、菖蒲園でのシカ害にとても頭を悩まされていました。

柵を張っても、人が見ていないとすぐにシカが入ってしまうのだそうです。

柵の高さを3mにまで上げると、さすがにシカも入って来ないようになったということでした。

白谷元市長との語らい

奥山生態系保全活動に取り組む熊森は、これまで宍粟市波賀町原地区と15年間にわたり、人工林の広葉樹林化やクマたちのえさ場づくりに取り組んできました。

今後は、宍粟市とも協力して活動を広げていけるのではないかと期待します。

赤松顧問、このような機会を作っていただき、本当にありがとうございました!

3月6日 豊岡市のくまもり植樹地、今年初めての手入れ

今年、初めて、豊岡市の植樹地の手入れに出かけました。

雪が極端に少なかった今年の冬、

苗木がなだれ落ちる雪で倒れることは少なかったのですが、

シカには食われやすくなりました。

一番広い鹿防除柵の入り口の杭が倒れていました。

あーあ、もちろん、シカが侵入していました…。

苗木がシカに食べられてしまった形跡がちらりほらり。

シカが空腹を満たせたのだから、よかったじゃないか。

これが自然なのだと言う声も。

柵が倒れていた

狭い鹿防除柵の中には、意外とシカが入っていませんでした。

クワや桜の大苗は、しっかりと根付いているようでした。

鹿よけ網の張り直し

帰路、道路脇の樹上にクマだなを発見しました!

車を飛び出して確認すると、登るときについた爪痕、降りるときについた爪痕、両方の痕跡がはっきりと残っていました。

枝には、クマが枝を折るときにかんだ歯形がくっきりと残っていました

スタッフが爪痕にあわせて出来るところまで登ってみました。

クマが辿り着いた先の半分にも及びません…

クリの木にできた熊だな

クマをまねて、木に登ろうとしてみたのですが・・・

クマが上るときについた爪痕

クマの身体能力のすごさには驚きます。

去年度、兵庫県は推定生息数830頭のクマに対して、春から611頭のクマ捕殺許可を出し、

2376基ものクマ捕獲罠をかけ、罠にかかったクマ117頭すべてを有害として問答無用で殺処分しました。

ほとんどの行政は、クマ、シカ、、サル、イノシシ等の数を減らすことに躍起です。

野生動物を、害獣としてしか見ていないからだと思います。

数さえ減らせば被害も減るだろうと、安易に考えているのです。

一定数残しておけば共存なのではないと、何回説明しても彼らにはわからないようです。

ある猟師が、2019年の兵庫県クマ大量捕殺で、ほとんど豊岡市でクマを見かけなくなってしまったと言っていました。

このクマだなを作ったクマが、罠にかかることなく無事に生き延びていてくれたらいいのになあと、思わず願ってしまいました。

秋田県庁自然保護課 クマが増えたのではない 算出法が変わっただけ クマ生息推定数4400頭

以下、秋田魁新報2月26日より抜粋

以下、秋田魁新報2月26日より抜粋

秋田のクマ、最多4400頭「駆除強化」へ苦慮の方針転換

秋田県内にツキノワグマが中間値4400頭(2800~6000頭)生息しているという推定値を県が26日、公表した。3年連続で急増し、1000頭前後で推移して

いた2016年までに比べると4倍余りという水準だ。

いた2016年までに比べると4倍余りという水準だ。

しかし、この間にクマの実際の数が急に増えたというわけではない。どういうことなのか。

県が毎年発表している推定生息数は最近5年、次のように推移した。

2016年 1015頭

2017年 1429頭

2018年 2300頭

2019年 3700頭

2020年 4400頭

2017年以降に生息数急増

2016年までは1000頭前後で推移してきたのに、2017年以降に推定生息数が急増したことになる。

県は毎年、県内での推定生息数を算出しており、ことしの数値は2月26日に秋田県庁で開かれた県環境審議会自然環境部会で報告された。

会議で配布した資料には「本県の推定生息数は、環境省のガイドラインで示されている安定存続個体群の水準を満たしており、また、4400頭は全国的にも高水準にある」「近年、住宅地周辺での人身被害や出没等が急激に増加しており、個体数も増加傾向にある」と記されている。

“半数捕殺”でも出没止まらず

大きな転機が2016年春にあった。県北部の山中でタケノコ採りの男女計4人がクマに襲われて亡くなるという凄惨な事故の続発だ。この年、人里周辺にまで現れるクマが急激に増え、目撃数と有害駆除数はともに過去最多を記録。数字の上では、その時点での推定生息数の半数近くを捕殺したことになった。

だが、それでもクマの出没はやまず、推定生息数が実態と大きくずれているのではないかという見方が広がった。苦慮した県行政は、生息数を算出する方法を大きく変えた。

それ以前の算出法は、猟友会員らが春に山へ入り、実際に目撃したクマの数や足跡やふんなどのデータを集め、それを頼りに推定するというものだった。一方、新たに取り入れた手法は、赤外線センサーつきカメラを山中のあちこちに仕掛けてクマを自動撮影し、得られた映像から胸の三日月模様などを頼りに個体を識別し、統計学的分析を加えてはじき出すというもの。

データが毎年積み上がるにつれ、それを基に算出される数字は急増していった。 動物保護と被害防止のはざまで 26日の会議では、人間の生活環境近くへの出没を繰り返すクマにどう対処するかについての新たな方針も示された。

「毎年、捕獲するクマの上限頭数を設定していたが、毎年の捕獲数は、推定繁殖数を下回っており、結果として個体数の増加に歯止めがかかっていない状況にある。そのため、今後の方針としては人身被害の防止を最優先に、当面の間、個体数が減少に転じるように繁殖数を上回る捕獲数を設定する」(担当者)。

人身被害を防ぐため生息数の減少を目指し、毎年新たに産まれると想定される数よりも多くのクマを駆除していこうというものだ。

野生動物の保護と人身被害の防止。両者のバランスの間をどう取っていくのか、模索が続く。

以下、2月27日朝日新聞から抜粋

秋田県はこれまで、環境省のガイドラインに基づき、生息数の12%(120頭)を捕獲頭数の上限に設定してきた。

一方で県内のクマの推定繁殖数は、毎年23%ずつ生息数が増える計算となっている。このため、ガイドライン通りの従来の捕獲ペースでは「個体数の増加に歯止めがかからない」と判断し、推定繁殖数を上回る捕獲に向けてかじを切る。

熊森から

こんなの本当に大の大人が考えることなのか。真に受けて報道する方も報道する方だ。こんなまやかし、小学生でもわかることだ。熊森としては、頭が変になりそうです。

秋田県はずっと長い間、ツキノワグマの生息推定数が1000頭でした。猟師が山に入ってみて、見かけるクマの数や痕跡に変化はありませんでした。

環境省の指導は、年12%以上は殺すなですから、秋田県としては、120頭以上は殺さないように気を付けていたと思います。

しかし、平成28年に、476頭も殺してしまいました。クマによる死者4名という特別な事件があったものの、行政としては捕殺に歯止めをかけられなかったわけで、批判されるべきだと思います。秋田県のクマは絶滅に向かうのかと思いきや、平成29年にはなんと793頭もまたまた駆除してしまったのです。

秋田県としては、もう環境省に申し開きができない事態です。しかし、この時、どうもおかしいぞ。1000頭以上いたのではないかということになってきたと思います。

そこで、たくさんの自動撮影カメラを山中に設置して、推定数の数え方を変えたのです。秋田県の担当者も、クマが増えたのではなく、数え方が変わっただけといっています。秋田のクマが1000頭でなくてラッキーでした。クマ数はこれまで猟師が数えてずっと増減がなかったのですから、もし今年度の推定数4400頭が正しいのなら、昔から4400頭だったのだと思います。その中で120頭以上殺さないように気を付けてきたら、ずっと安定していたのですから、毎年23%ずつ生息数が増えるなどあり得ないことです。

推定繁殖数を上回る捕獲に向けてかじを切るとはどういうことでしょうか。

4400頭×0.23=1012頭、今後は毎年1012頭ずつ殺していくと言うことなのでしょうか。あまりのばかばかしさに熊森はついていけません。

人身事故はあってはならないことです。クマが山からどんどん出て来るのも困ります。しかし、それとクマ数は関係ありません。環境省が、クマは800頭いたら安定個体群だと言ってるので、秋田はクマ数を800頭にしたらいいと思う人がいたらそれもまちがいです。

生息推定数は神のみが知る数ですが、もし秋田にクマが6000頭いたとしても、豊かな森を造ってくれているのですから、現状維持に務めるべきなのです。人身事故を減らすためには、山から出て来るクマ数が増えないようにしたり、クマとの対応法を啓蒙したりする必要があります。最近、山からクマが出て来るようになったのは、秋田の奥山でクマが棲めなくなるような異変が起きているのかもしれません。

秋田県庁に問い合わせると、秋田の奥山を調査している研究者は、秋田県には一人もいないのだそうです。早急に秋田大学などに依頼して調べてもらうべきだと思います。

最後にもう一度言いたい。生息推定数が4400頭になったことと、クマを大量捕殺していくように舵を切ることは、何の関係もない話です。小学生でもわかることです。4400頭がどこまで真実に近いのかということすら、誰にもわかりません。1000頭ではなかったようだとは、今となっては思いますが。

再度書いておきますが、秋田県庁担当者に電話をすると、クマが増えたのではなく、算出法が変わっただけですという回答でした。それならそれで、マスコミの駆除強化という言葉を訂正指導すべきだし、大量捕殺に走らないようしっかりとブレーキをかけていっていただきたいと思います。熊森は今後も秋田県を注視していきます。(完)

群馬県クマ捕殺数過去最多368頭 上毛新聞に熊森群馬県川嵜支部長のコメントが掲載される

以下、2月23日上毛新聞から抜粋

群馬県内のクマ捕殺数過去最多の368頭 目撃数1000件超

群馬県内で昨年4~12月に市街地に迫るなどして捕殺されたツキノワグマは368頭(速報値)で、年度途中でありながら統計が残る2006年度以降で最多となったことが22日までに、県のまとめで分かった。

群馬県内のクマ捕殺数

餌となる木の実類が凶作で、食料を求めて人里に出没しているためとみられる。県などが耕作地に農作物や果実を残さないよう呼び掛ける一方、環境保護団体は「将来的には森林環境の保全が不可欠」と指摘している。

(中略)

県はクマの被害を減らすため、耕作地に餌となる農作物や果実を残さないよう呼び掛けている。山に入る際は複数人で行動し、鈴やラジオなど音が出るものを携帯するほか、クマに近づかず、刺激しないでほしいとしている。

クマの保護や山林保全に取り組む日本熊森協会県支部の川崎実支部長(80)=高崎市片岡町=は「山に食べ物が不足しており、野生動物が飢餓状態になっている」と説明する。状況を打開しようと同団体は10年ほど前から、ドングリを拾い山林にまいている。

川崎支部長は「やみくもにクマを駆除するのではなく、広葉樹を増やすなど生息域である山林の環境保全にも努めるべきだ」としている。

熊森から

多様な声を拾うことは大切です。川嵜支部長のコメントを掲載してくださった上毛新聞に感謝し、敬意を表します。

近年、これだけ多くのクマが(実は他の動物たちも)山から出て来るようになったのですから、山が動物たちを養えないまでに大劣化してきていることに気付いてほしいです。しかし、日本中どこの行政も、出てきた動物たちを殺すことと、動物たちにえさを与えないようにすることに躍起です。なぜ大元である山の異変に気づかれないのでしょうか。

余りにも人間至上社会に慣れきってしまって、他生物に共感する心を失ってしまっているのでしょうか。

南魚沼親子グマに、手製水飲み用器の寄贈あり

昨年12月9日に新潟県南魚沼市の二日町にある診療所萌気園の縁の下で冬ごもりに入ろうとしていた親子グマが捕獲されて、約3か月になります。現在、親子グマは熊森が提供した、ヒグマ移送用の檻の中に保管されています。3頭とも元気です。

母グマは人を見ると、今もものすごい形相で鉄格子に体当たりして威嚇してきます。せっかく檻に入れておいた水飲み用ステンレスバケツはひっくり返されたままで、使用不可になってしまっています。

移送中の事故を避けるために、この檻には水飲み用器を出し入れする入り口が備わっていません。しかも、鉄格子の間隔は4センチしかなく、これまで、親子グマに水を供給することに苦労してきました。

この度、兵庫県でステンレス製品を作っておられる会社の社長Kさんが、この親子グマのためにステンレス製の水飲み用器を作ってくださり、2月15日に新潟県までご夫妻でご持参くださいました。

今回の水飲み用器は、檻外に設置するものですが、檻中にいるクマたちが、その長い舌でたっぷりと安全に水が飲めるよう工夫されています。

寄贈された水飲み用器

さっそく水飲み用器に水を満タンに入れセット。次の日、見に行かれたら水位が5センチも下がっていたそうです。親子グマは思う存分水を飲んだと思われます。これで、毎日、新鮮な水を与えることができるようになりました。

水飲み用器がセットされた移送用檻 檻の奥に親子グマが見える

(Kさんご夫妻へ)いつもいつも本当にクマたちのためにご尽力いただき、ありがとうございます。心からお礼申し上げます。

今春から日本もネオニコチノイド系農毒の使用規制を始めるのか、熊森が農林水産省に問い合わせ

- 2020-02-28 (金)

- くまもりNEWS

ネオニコチノイド系農毒(農薬は、薬ではなく毒です。発売メーカーにイメージ操作されないように、熊森は正確な言葉で表現します)によって、沈黙の春が現実に起きていることを体験された方の衝撃的な訴えを、前回のブログで取り上げさせていただきました。

早速、何人かの読者から反響メールが届きました。

ありがとうございます。

その中のいくつかに、日本もついに2020年度春から農毒取締法が改正され、ネオニコチノイド系の農毒が規制されるという一見うれしい情報がありました。

情報源は、日経新聞2020年2月19日夕刊 電子版 「農薬規制、日本でも始動 虫や鳥など安全性チェック」のようです。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55807280Z10C20A2MM0000/)有料記事なので後半はカットされています。

熊森が農林水産省に確認

熊森本部では、「何事も、確認せよ」と先輩からいつも教えられているため、本部スタッフとしては、農林水産省の農毒対策室に、具体的にどんな動きが今春から出るのか、電話で聞いてみました。

農毒取締法は2018年6月に一部が改正され、2020年4月から全面的に施行されることになっているそうです。

熊森:どのような規制をどうやってかけるのですか?

農林水産省:①登録済み農薬の再評価制度と、②評価内容の拡充が主軸となります。

今まで登録されている全ての農薬について、今年度からデーターをメーカーに出し直してもらいます。それに基づき、2021年から農業資材審議会農薬分科会で専門家の先生たちに審議してもらいます。ミツバチは農業資材(?!)ですからミツバチへの影響は取り上げますが、野生の昆虫については環境省の農薬環境管理室が担当部署です。

欧州やアメリカの評価基準を参考に、日本の状況やその時々の知見に基づいて内容は刷新されます。

例えばネオニコチノイド系農毒であれば、国際的にミツバチへの影響が指摘されていることを踏まえ、日本でもその影響評価を取り入れようとしています。その評価によっては、使用方法の見直しや、登録の見直しとなり、強制力を持ちます。実際に見直しが行われるのが何年後になるかは、今のところわかりません。

・・・とのことで、なんとも悠長なお話でした。

記事では、農毒使用の規制が厳しくなるというポジティブな書かれ方をしていましたが…

日本での規制はこれから検討していくということで、規制が開始されるわけではないようです。

よくわからないのでネットで調べてみると、国会での質問が見つかりました。ものすごい知見の議員がいたものです。

川内議員は質問で、

―農薬の中でもネオニコチノイド系の残留基準は国際水準に比べて緩いものが多いにもかかわらず、その基準を引き上げるつもりはないのか。

―ネオニコチノイド系農毒とミツバチの大量死の因果関係が示されているが政府はどう考えるか。

といった点などについて膨大な質問を投げかけておられます。

しかし、政府の答弁は、

―今ある基準は食品の安全性確保の面から適切だと考えており、現時点では見直しは考えていない。

―日本でも過去に調査を行っているが、ミツバチの大量死とネオニコチノイド系農毒の使用の間に科学的な因果関係を確認するには至っていない。大量死の事例が日本では見られていない。

というものでした。

熊森から

2018年6月に農毒取締法の一部が改正された後の政府答弁がこれですから、日本国には今も危機感がないように感じました。

今ある農毒を見直そう、再登録しようという動きや、その枠組みを作ろうという掛け声はいいと思いますが、一刻も早く本当に規制を実現していただかないと困ります。

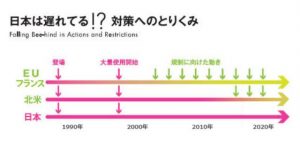

経済第一のあまり、様々な面で環境後進国といわれる日本は、農毒規制においても欧米から大きく遅れを取っているようです。

熊森は国を批判する気はありませんが、私たちが声を挙げていかなければなりません。

本当に大切な情報が国民に届いていないこともあって、省庁に電話をして問い合わせたり、国会質疑や答弁に目を通したりしない国民がほとんどだと思います。

自分の健康はもちろん、他生物や次世代に責任を持つためにも、多くの方がネオニコチノイド系農毒問題に関心を持ち、調べ、声を上げていくようにしていかなければならないと思いました。

尚、ありがたいことにこの問題について、声を上げている団体も少しあるようですから、みなさんも調べてみてください。

水源の森から、虫をはじめとする生き物が一気に消え、実りが消えました。原因は、酸性雨?地球温暖化?農毒散布?・・・その結果、生きられなくなった動物たちが山から一斉に出て来るようになると、害獣が増えたとして皆殺しにしている日本。こんなことでいいのでしょうか。今を生きる私たちの責任は本当に大きいと思います。みなさんがんばりましょう。

熊森は、安田さんたちと共に、ネオニコチノイド系農毒の即刻使用禁止を強く訴えていきます。

気づこう!個体数推定に毎年無駄な予算 近畿北部・東中国ツキノワグマ広域協議会の公開を求む

兵庫県森林動物研究センターと兵庫県は、隣接する京都府・大阪府・鳥取県・岡山県の行政担当者に呼び掛けて、2018年秋に「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」(以下、広域協議会)を立ち上げました。

しかし、兵庫県森林動物研究センターや兵庫県に問い合わせてみたところ、この広域協議会は、開催日時、開催場所、当日配布資料等を全て非公開、傍聴もできないというまるで県民の知る権利をことごとく否定した会です。情報公開を命とする民主主義の否定でもあります。

会議予算として400万円が計上されています。県民には当然何をしようとしているのか知る権利があるはずです。

兵庫県森林動物研究センターや兵庫県はこれまで、兵庫県森林動物研究センターの研究部長で兵庫県立大学教授でもある横山真弓博士の知的財産を守るため等、様々な理由を付けて、公費で調べているにもかかわらずクマ情報を非公開ときました。しかし、熊森が知りたいのは、捕殺されたクマの胃内容などの基礎データであり、知的財産にあたるようなことがらなどでは全くありません。今回の広域協議会にしても、非公開など許されていいはずがありません。

熊森はこの度、兵庫県を通さず2019年7月16日開催「広域協議会」の資料の一部を入手することができました。

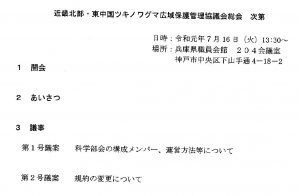

<2019年7月16日開催「広域協議会」について>

参加者は、兵庫県森林動物研究センター研究員らと兵庫県行政9名、京都府行政3名、鳥取県行政2名、岡山県行政1名、オブザーバーとして、近畿環境省、大阪府、福井県、滋賀県から各1名が参加です。兵庫県森林動物研究センターと兵庫県が中心となって招集したことは、出席者数からも推測できます。

以下は、入手した資料の一部です。

(1)式次第

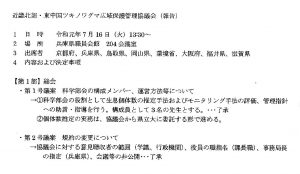

(2)協議会の事業目的

①近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理指針(仮称)に関する業務。

②会員が行うツキノワグマのモニタリング項目の統一と地域個体群単位の個体数推定の実施。

(3)規約改正部分 下線部分が、今回新たに入った規約

(4)報告文

要するに、「広域協議会」がやろうとしていることは、毎年のツキノワグマの個体数推定事業であり、この事業を兵庫県立大学の先生が独占することのようです。

ツキノワグマの生息数の推定計算など何回やってみたところで、クマにとっても、獣害に悲鳴を上げる地元の人たちにとっても、実は何のメリットもないと私たちは考えます。それにしても、どうしてここまで隠す必要があるのでしょうか。

兵庫県森林動物研究センターの元研究員にツキノワグマの個体数推定計算をしてもらったある県によると、元研究員は、山に入って生息地の調査をすることもなく、県が提出した目撃数や殺処分数などの数字資料をもとに、コンピューターで計算してクマの生息数を推定したとのことです。委託料金として何百万円かが支払われました。

これまでツキノワグマの個体数推定をWMOなどの民間会社に頼んでいた他府県は、今後は民間会社と兵庫県立大学の二か所に予算を組み、同じ事業をお願いすることになるということでした。個体数推定のために二重払いをすることになり、税金の無駄遣いです。

先に発足した「西中国山地ツキノワグマ保護管理対策協議会(広島県・島根県・山口県)」をまねてか、この日の「広域協議会」でも科学部会を立ち上げ、3名の委員が科学部会委員に任命されたということです。

兵庫県庁に3名の委員名を尋ねたところ、これまた非公開とされました。

広域協議会立ち上げの話が出て以来、熊森は、兵庫県のツキノワグマについて23年間も生息現場の調査をし続けてきた私たちをぜひ科学部会の委員に入れてほしいと申し出ていました。しかし、兵庫県森林動物研究センターや兵庫県から、完全に無視されました。市民団体の締め出しです。

はっきり言って、ツキノワグマと私たち人間が共存したり、地元の獣害を軽減したりするためには、毎年の個体数推定計算など不要なのです。

個体数推定→大量殺害ではなく、奥山の広葉樹林化による生息地の復元・再生や、獣害に悲鳴を上げる地元の被害対策、クマを寄せ付けない集落づくりにこそ予算を付けるべきなのです。

クマだけに限ったことではなく他の野生動物たちにも言えることですが、毎年個体数推定を業者に委託し、その推定計算費用を払い(現実問題としてクマの頭数を数えることは不可能なため、一部のサンプルを取って計算する)、どこまで本当か誰にもわからない推定数に基づいて、個体数調整と称して、過剰分の捕殺を業者に委託、そして、また、業者に費用を支払う。これはまさに毎年毎年得られる個体数調整利権ではないでしょうか。

さらに言えば、兵庫県と兵庫県森林動物研究センターは、ツキノワグマの個体数推定の過程についても、全てを公開してはおらず、これも問題です。

これまで統計学の専門家が、兵庫県森林動物研究センターの個体数推定結果はどうも腑に落ちないので、先輩研究者としてどのようにして計算したのか意見交換をしてみたいと何度も申し入れられました。しかし、兵庫県森林動物研究センターの若い研究者たちは、これを拒否し続けています。科学者としてはおかしな姿勢だと思います。

第3者が検証できないものは、科学ではありません。

そもそも、野生動物の個体数推定が必要になったのは、1999年に日本の全自然保護団体が反対する中、「鳥獣保護法改正案」が国会を通ってしまった時からです。この法案は、それまでの狩猟や有害駆除名目の殺処分の他に、新たに個体数調整名目の殺処分を日本の野生動物に導入しようとしたものです。人間が勝手に考えた適正頭数を超えているとみなされると、何の被害も出していない個体であっても、殺して良いことになります。

この法案成立を強力に推し進めたのは、教え子たちに毎年の仕事を作ってやりたいと願う大学の動物学の教授たちでした。その目論見は達成されたようですが、教え子たちが本当に取り組まなければならないのは、毎年の個体数推定などではないはずです。

野生動物の生息数を人間が思う数に低減(=殺害)する個体数調整(=ワイルドライフマネジメント)など、所詮、神様ではない人間にできるものではありません。自然界への無知と傲慢、冒涜です。

「鳥獣保護法改正案」が成立して以来、我が国の野生動物対応は倫理性を失い、捕殺一辺倒の残虐な道をたどり始めました。

ワイルドライフマネジメントの一番の犠牲者は、ゲームのようにして毎年大量に殺されていく野生動物たちです。

シカやイノシシは、大量に殺してもまたすぐ元の数に戻るようですが、野生動物社会は秩序を失い大混乱に陥っていくと考えられます。数字ばかり見ているようでは野生動物対応を誤ります。

我が国は、このまま永遠に野生動物の大量殺害国家であり続けるのでしょうか。

この20年間に殺処分された野生動物たちの数はまさに膨大です。

今こそ、野生鳥獣対策は、祖先の知恵にならって、個体数調整ではなく、棲み分け共存に方向転換すべきです。殺さない解決法が一番優れているのです。

私たち国民は、何よりも大切な生息地復元や被害防除に使われるべき多額の税金が、「個体数の推定」と「個体数調整のための大量捕殺」である個体数調整利権に使われてしまっていることに気づき、憤りを表明しなければなりません。

残念ながら、これまで兵庫県庁の記者クラブは、熊森の記者会見を認めないばかりか、形式的に認めても一行の記事にもせず、兵庫県森林動物研究センターや兵庫県の非公開姿勢を支えてきました。対案や異論を抹殺してきた兵庫県庁記者クラブの姿勢にも大きな問題を感じます。

自然界のことは、私たち熊森が優秀な研究者たちと長年現場で調べに調べてきたにもかかわらず、わからないことでいっぱいです。自然とはそういうものです。お互いに謙虚になり、全てオープンにして議論ができるようにしないと、本当に必要な政策など生まれません。

熊森は広域協議会の全面公開を求めます。(完)

秋田県男鹿半島で、2006年から生き物たちの想像を絶する大量消滅が続いている 安田 勲 氏

- 2020-02-24 (月)

- くまもりNEWS

新年早々、男鹿の自然を考える会の安田勲氏が、何年ぶりかで熊森本部を訪れてくださいました。安田氏は1975年から男鹿半島に居住し、山の管理の仕事をしながら、写真がお得意の奥様と自然観察や自然保護活動を半世紀近く続けて来られました。2003年からは、元東邦大学教授大森禎子先生らの指導を受けて、マツ枯れ予防のために、マツの根元に炭をまき始め、青々とした松林を男鹿に誕生させることに成功されておられます。

熊森本部にとって情報が手薄な秋田県の山の話が聞けて大変参考になったと同時に、お話の内容に大衝撃を受けました。秋田県でも、生物の大量消滅が始まっていたのです。ぜひ安田氏からお聞きしたことを、くまもりブログに残しておきたいと思います。

男鹿半島で生物が大量に消滅し始めた2006年は、農毒(農薬というと、薬なんだなとなんとなく使った方がいい物のように錯覚を起こします。これがメーカーの手です。私たちは、正しく農毒というべきでしょう。まさに、毒なんですから)がピレスロイド系トレボンから、ネオニコチノイド系スタークルに変わった年なのだそうです。

この年、子どもたちにも人気の昆虫であるアケビコノハ、トビモンオオエダシャク、シロシャチホコ、アオバセセリ、アキアカネ、オニヤンマなどが一斉に急減し始めたということです。写真をたくさん見せてくださいました。

身の回りからも、スズメ、クモ、カエル、イナゴ、ホタルが消え、夜間街灯に群がる虫や、走行中の車のフロントガラスにぶつかる虫も驚くほど減りました。有人ヘリコプターでスタークルを空散した翌年、沿岸が赤潮で真っ赤に染まり魚介類も激減したそうです。

2012年、IUCN(国際自然保護連合)の東京フォーラムに参加された安田氏は、海外の発表者から、衝撃的な話を聞きます。哺乳類には安全と言われるネオニコは、まだ因果関係が科学的に解明されていないが、前例のないほど恐ろしい農毒で、科学的解明を待っていては環境が持ちこたえられないとして、ヨーロッパなどで次々と使用禁止になっていたのです。

科学者だけに任せておいたらだめだ。多くの市民の参加が必要だとして安田氏は調べ、声を上げ始めました。しかし、反対に非科学的だと訴えを退けられるのだそうです。この国はおかしくないですか。

化学式で因果関係が説明されなくても、安田氏は、スタークルを回りが使用し出した時から、急に生き物たちに異変が起きたことを身をもって体験したのですから、海外のように、予防原則でネオニコを使用禁止にするべきでしょう。細分化された科学は、もはや本質をとらえることができなくなったと安田氏は指摘されます。

多くの農毒が欧米で開発されてきたのに対し、ネオニコチノイド系農毒は、日本が独走態勢で開発してきたものです。元々古くから殺虫剤として使用されてきたタバコの葉に含まれるニコチンは、人畜にも被害を及ぼすものでした。それを改良して人畜への影響がないように改良したのがネオニコチノイドです。

しかし、ネオニコチノイドは、水に溶けるため、植物の根から吸い上げられ、植物全体に内側から浸透し、植物を食べに来た昆虫の神経細胞に作用して殺すだけではなく、地下水や雨水を通して川や海など環境にどんどん拡散していきます。しかも、土や水への残留性がとても強いそうです。

1992年に世界で初めてネオニコが農毒として登録されたことを、農毒関係の研究者たちの中には日本の誇りと喜んで論文に書いている人もおられますが、おかしくないですか。

私たちは毎日アブラムシ一つついていない野菜を不気味に思いながらも、スーパーで買って食べています。ネオニコ毒は内部に浸透していますから、洗ってもとれません。人間に無害と言っても、長年蓄積されたら、やはり昆虫のように神経系統がやられるかもしれません。

第一、昆虫は生態系を支える生き物です。この国からいなくなってもいいのでしょうか。やがて生態系は崩壊します。最後はすべて人間にもしっぺ返しがきます。

安田氏が飼っておられた日本ミツバチ4群が11月上旬に全滅したそうです。直接的にはアカリンダニに侵されたのが原因のようですが、ミツバチの免疫がネオニコで弱っており、ダニへの抵抗力がなかったのかもしれません。しかし、家畜保健所の行政担当者は、この時期は農薬をまいていない時期だから無関係などと言って、取り合ってくれなかったのだそうです。

この国の賢いはずの研究者も行政担当者も、もう一体どうなっているんでしょうか。何かが根本から狂っているとしか思えません。クマ・サル・・シカ・イノシシ・の大量殺害や外来種に対する根絶殺害もそうですが、研究者や行政に任せていてはとんでもないことになると、国民が気付かなければなりません。それにしても、なぜ優秀なはずの研究者や行政が、かくも鈍感で無能になっていくのか、これは今後、解明すべき重大な課題だと思います。

生態系は永遠に人間の頭などではとらえきれない超複雑な神の世界の巨大なシステムです。システムですから、一つねじが外れるとそのうちすべてに影響が現れるようになるのです。安田さんの訴えが、今も耳に残っています。

安田さんが奥様と残した膨大な生物消滅の記録写真を世に伝えたいものです。体験したことを勇気を出して伝えて回ろうとする安田さんに、圧力がかかってるそうです。許せないと思いました。安田さん、負けずに、奥様の撮られたすばらしい写真を持って、ぜひ全国に訴えて回ってください。安田さんの話を聞いてみようという方は、安田さんに連絡してください。

最近、人間にも発達障害の子供が増えているという問題について、神経系を侵すネオニコチノイド系農薬との関連が疑われているそうです。農家にとって便利だから使うでは済まされない国家の命運をかけた大問題だと思います。

ネオニコチノイド系農薬の特徴

①神経毒性、②水への浸透性、③強い残留性

日本に、ネオニコ使用禁止運動をされている団体はないのでしょうか。

日本の山の中から虫が消え、植物が実を結ばなくなってきたのは、ネオニコの使用年と重なっているのかもしれません。

熊森が実感し、山の実りゼロという原因不明の異常年があったのは、2004年、2006年、2010年でした。

ネオニコチノイド規制

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ