以下、yahooニュース2019年2月22日

住民税に1000円加算される森林環境税とは何か?

国会答弁で登場した「森林環境税」

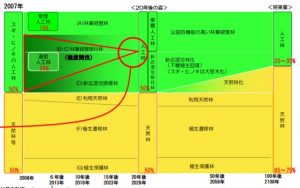

2019年2月15日、衆議院本会議で、高井崇志議員(立憲)が、放置人工林問題を取り上げ、森林環境税で広葉樹林化を図るという内容の議論を行った。

高井崇志議員:

森林環境税・譲与税について伺います。今、日本の森林は保水力を失い、危機的状況にあります。その最大の要因は、戦後、拡大造林政策により、天然林を伐採し、植えられたスギ・ヒノキの人工林が放置され続け、荒廃していることです。

放置された人工林は、保水力が低下し、昨年の西日本豪雨災害や、北海道胆振東部地震でも、土砂崩れの大きな原因となりました。

クマなどの野生動物が山で生きられなくなって、里へ出て来て捕殺される事例も相次いでいます。農家の被害が深刻ですが、動物たちも放置人工林の被害者です。

さらに、国民の3割が、スギ・ヒノキの花粉症に悩まされているという弊害もあります。

今回の森林環境税・譲与税を活用し、放置人工林を、保水力豊かな天然林に戻すことを進めるべきと考えますが、総理の見解を伺います。

安倍晋三内閣総理大臣:

高井崇志議員にお答えします。森林環境税と森林林業についてお訊ねがありました。わが国の森林は、戦後植林されたものが本格的な利用期を迎えていますが、十分に利用されず、また、適切な森林管理も行われていないという課題に直面しています。

このため、森林バンクも活用し、森林整備をしっかりと加速させてまいります。その際、地域の自然条件等に応じて、針葉樹だけでなく、広葉樹が混じった森づくりも進めます。

新たに創設する、森林環境税・譲与税も活用し、こうした政策を推し進め、次世代へ豊かな森林を引き継いでまいります。

議論の中で、森林環境税、放置人工林など、馴染みのない言葉が出てきている。これらについて解説してみたい。

森林環境税とは?

森林環境税という新たな税が創られたことを知っている人は、どれくらいいたのだろうか。

森林環境税は、2024年度から住民税に1000円上乗せされる。現在、個人住民税を納めている人は約6200万人いるので、年間約620億円の税収となる。

なぜ2024年度からか。それは復興特別税の徴収が終了した後に導入されるからだ。復興特別税とは、東日本大震災の復興増税の一環として納めていたもの。全国の自治体が行う公共施設の耐震化や避難路整備などの費用として、2014年6月より、個人住民税に1000円加算された。その1000円が目的を変えて徴収されることになる。

いったん国に納められた森林環境税は、市町村と都道府県に対し、森林環境譲与税という名称で配られる。森林環境譲与税は今年(2019年)から配られる。2024年に森林環境税の徴収が始まるまでの5年間は借入金で賄われる。

分配方法は、自治体の森林面積、林業従業者数に応じて決まる。そして森林整備、間伐、林業に携わる人材の育成、公共建築物への木材利用促進などに使われるとされている。

次に放置人工林について考えてみたい。

小学校4年生の社会科の教科書には、次のように書かれている。

「日本は、水が手に入りやすい国と言われています。その理由の1つに、豊かな森に恵まれていることがあげられます」

この単元では「水がどこからくるのか」を学ぶ。家庭の水道の蛇口から出る水は浄水場から来る。さらに遡ると水源は川の水や地下水であり、最終的には森に降った雨が水の源であるとされ、この説明が登場する。こうした教育の効果からか、子どもたちは「森が水を育む」のは常識と考えているようだ。

さらには水と森について、こんなふうに語られるのを聞いたことはないだろうか。

「森に雨が降る。大部分の水は森の土にしみこむ。スポンジのように柔らかな森の土は水を蓄える。地面に浸透して地下水となり、その地下水はやがて湧水となって川に流れ出す。このため森は、天然の浄水場と呼ばれる」

ペットボトル水のCMなどでおなじみのフレーズだ。こうした宣伝文句によって「森は豊か」と思っている人は多い。

多くの人がイメージする森(著者撮影)

ところが実際に出かけてみると、森の様子に驚かされる。下草のないむき出しの地面にやせ細ったスギ、ヒノキがぎっしり立ち並んでいる。見上げると枝葉が傘を広げたようになっていて、晴天でも薄暗い。スギ、ヒノキの直径は細く、切り株を見ると年輪は外側ほど窮屈になっていて、あまり成長していないことがわかる。

実際にはこのような放置人工林がある(著者撮影)

1950年代、それまであった広葉樹の森を伐採したり、畑を潰したりし、資材として利用しやすいスギやヒノキが盛んに植えられた。これを拡大造林という。

苗木はほぼ同じ早さで成長する。だが、狭い土地にすし詰め状態では、枝葉が重なりあって地面まで日光が届かない。土の栄養もすべての木には行き渡らない。大きく育てるには、適当な間隔で木を伐採しなくてはならない。これを間伐という。マキとしての需要があるうちは間伐材も高値で取引されていた。

ところが1960年代に木材の輸入が始まった。国産の木材は安い外国産の木材との価格競争で敗れた。さらに新建材(石膏ボードや合板を使った工業製品)も出回るようになると国産の木材の需要は減り、熱心な林業家をのぞくと、間伐も行われなくなった。

日本は国土の7割が森林だが、そのうちの多くが放置された人工林。太陽の光は重なり合った枝葉に遮られて昼でも暗く、光合成が行われないために下草はなく、裸の土がむき出しになっている。光を失った大地は生命の息吹を失う。草のない地面のうえに、やせ細ったスギ、ヒノキがお線香のように立っている光景は異様だ。

放置された木が倒れ始めた

昨年を表す漢字は「災」だった。2018年に世界で発生した自然災害による経済損失は2250億ドル(約25兆円)だった(米保険仲介大手エーオン)。

台風や大雨などの気象災害が約96%(2150億ドル/23兆6500億円)を占め、個別の災害では、日本の台風21号の損失額が世界第4位(130億ドル/1兆4300億円)でアジア太平洋地域最悪。西日本豪雨が世界第5位(100億ドル/1兆1000億円)だった。9~10月の台風24号の被害も45億ドル(4950億円)とかなり大きい。

崩れてしまった山(著者撮影)

なかでも9月4日に徳島県南部に上陸した台風21号は、1993年の台風13号以来「非常に強い」勢力のまま上陸。強風によって各地で大量の倒木が発生し、いまだにそのままになっている場所がある。多額の税金をかけて植林され、長年育てられてきたスギやヒノキが根をむき出しにしたまま無残に倒れている。

昨年10月、台風21号で被災した京都北部の山を歩いた。倒木が山道をふさぎ、周囲の山林を見渡せばおびただしい数の木がなぎ倒されたままになっていた。鞍馬寺と由岐神社のある京都市左京区の鞍馬山には、暴風の生々しい傷痕が残る。

京都府内最大の木材市場「北桑木材センター」では、取り扱う木材量が急増した。台風21号で倒木した地元の木が大量に持ち込まれているためだ。扱い量は例年の5~6割は多い。搬入される倒木材はほとんど京北地域のもので、民家や一般道路そばの木は早くに処理されたが、山中では林道が倒木や土砂崩れで通行できない箇所が多く、放置されたままの倒木は相当量が残っている。倒れなかった木も民家近くのものは被害を防ぐために伐採する所有者が増えている。

災害時に流れ出す木

豪雨災害の被災地を歩くと流木の多さに驚く。2017年の9州北部豪雨の際、朝倉市杷木志波(はきしわ)を流れる北川の下流域では、筑後川に注ぎ込む約200メートル手前の本陣橋に無数の流木が引っかかり、勢いを蓄えた濁流が周囲の民家をのみ込んだ。日田市でJR久大線の鉄橋が流失したのも、押し寄せた流木が原因とされている。水が引いた後、残った流木は道路をふさぎ、多くの集落を孤立させた。住民や消防隊員ら数十人がスコップで泥をかき出したり、チェーンソーで丸太を切ったりしながら、懸命に捜索を続けていたが、土砂と流木に阻まれ難航していた。このように被災したすべての河川で大量の流木が発生し、国土交通省の調べでは、9州北部豪雨に伴う大分・福岡両県の流木発生量は約21万立方メートル(17万トン)に上る。

いったいこの木はどこからきたのか。地元の林業者は、

「周辺の林内には間伐後に放置された木々が転がっていた」

「林業経営の悪化で搬出費を捻出できないために林地に転がっていた間伐材が流れ出した」

と言う。

しかし、それだけではない。朝倉市や隣の東峰村の山あいは、地表の近くに花こう岩が風化した「まさ土」が堆積しており、大量の水を含むと崩れやすいのだが、そこに植えられていたのは、根を深く張らない針葉樹のスギやヒノキだ。それらが土砂崩れの際、立木のまま流れ出した。針葉樹は比重が軽く水に浮きやすいため、濁流を滑るように加速していったのだろう。

地元の人は、

「流木化したのは大半がスギだった。自然の広葉樹は、山肌をがっちりつかんで、まわりのスギが流されても島のように残り、ちっとも動じていなかった」

「根の深い広葉樹林と挿し木苗の杉の根の違いが歴然とした」

と、浅くてまばらな根しかない挿し木苗のスギが流れ出したことを指摘していた。スギは種子から成長する場合は、深く密集した根を張るが、挿し木の場合、根は浅く、密度も低いため、深い層や基岩の隙間まで伸びて土を縛るという「くい打ち効果」は期待できない。

急性的な被害、慢性的な被害

豪雨災害、猛暑、台風被害は今後ますます激しくなるだろう。仮に災害がこれ以上起きないとしても、森や林が健全な状態で維持できる可能性は著しく低い。山の災害は、台風や豪雨に襲われた時の急性的な被害だけではなく、慢性的な被害もある。何年もかけて根が腐り、土が緩み、雨の翌日に突如崩れる。都会に住む人たちは、この現実を見る機会はまずないだろう。未来のさらに拡大する災害の姿、死にゆく生物の姿を想像することも困難だろう。

森を守れれば幾分かはその災害は軽減できるだろう。

しかしながら、そのための十分な制度はなく、人材も資金も不足している。

被災地の林業者も「木材の価格が安すぎる」と口をそろえる。スギ(中丸太)の価格は、1立方メートル(直径50センチの材木4メートル分)当たり1万円強。ピークだった80年の3割程度まで下がった。価格の低迷は、林業者の減少に拍車をかけた。国勢調査によると、60年は44万人だったが、2015年は5万人を割っている。ましてや高齢化も進んでいる。間伐や枝打ちなど手入れが行き届かない人工林が急増しているのだ。

こうしたことの対策を打つために、森林環境税が創設された。その使用法は自治体が決めていくことになる。いかにきちんと税金が使われるかが大切なのだが、「新しい森林管理システム」は効果を発揮するのだろうか。それについて次回お話しする。

橋本淳司 水ジャーナリスト、アクアスフィア・水教育研究所代表

水ジャーナリスト、「水と人の未来を語るWEBマガジン”aqua-sphere”」編集長として水問題や解決方法を発信。アクアスフィア・水教育研究所を設立し、自治体・学校・企業・NPO・NGOと連携しながら、水リテラシーの普及活動(国や自治体への政策提言やサポート、子どもや市民を対象とする講演活動、啓発活動のプロデュース)を行う。近著に『67億人の水』(日本経済新聞出版社)、『日本の地下水が危ない』(幻冬舎新書)、『100年後の水を守る 水ジャーナリストの20年』(文研出版)、『水がなくなる日』(産業編集センター)など。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ