ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

みなべ町議会議員、議会で放置人工林の天然林化を事業化するよう提案

和歌山県みなべ町の真造賢二議員が、将来もはや何の役にも立たないばかりか、山崩れ、河川への土砂の堆積、水資源の枯渇、鳥獣害被害、花粉症等の原因になっている放置人工林を森林環境税で天然林に戻せるよう事業化すべきとして、議会で町長さんに質問されました。

まだ決まった訳ではありませんが、町長さんも前向きの回答をされておられます。

和歌山県みなべ町議会だより(3月1日発行)より

Wクリックと拡大で全文が読めます。

熊森から

全国の都道府県議会及び市町村議会で、このような質問や提案が続いてほしいです。同様の質問や提案を議会でしてくださる議員さんがおられましたら、放置人工林の天然林化を訴えて26年の当協会まで、ぜひお知らせ願いたいです。

2007年、熊森は全力を振り絞って国会ロビー活動を行い、鳥獣被害防止特措法の第十八条に、国及び地方公共団体は、人と鳥獣の共存に配慮し、鳥獣の良好な生息環境の整備及び保全に資するため、地域の特性に応じ、間伐の推進、広葉樹林の育成その他の必要な措置を講ずるものとする。(生息環境の整備及び保全)という一条を、国会議員のみなさんに入れていただきました。(この特措法の年間予算は全国で毎年92億円)

しかし、その後、調べてみたところ、鳥獣の捕殺や被害防止柵には大量の予算が使われていましたが、広葉樹林の育成に使われた予算はずっとゼロでした。担当者に理由をたずねると、申請する集落がゼロだったからということでした。 (個人使用不可) ガックリ・・・

私たち自然保護団体が少しでもこの国の野生動物や山を守ろうと、国会でいい法律を作ってもらっても、実践してくださる人達が現れなかったら、すべて絵に描いた餅です。

放置人工林の弊害は、もう待ったなしにまで大きくなっています。今度こそ、森林環境税を有効に使って、全ての生き物たちのために、子や孫のために、日本から放置人工林をなくしていっていただきたいと、都道府県担当者、市町村担当者のみなさんに熱望します。

森林環境税の使い方に関するくまもり提言

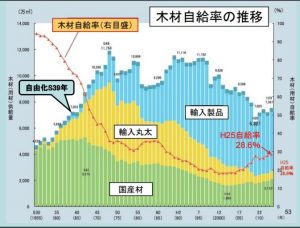

国民の材の需要量は、以前の6割に落ちており、今後、人口減に伴って益々縮小していくと思われます。

燃料にしたらという声もありますが、燃料にするなら広葉樹です。

国の森林環境譲与税試算 和歌山県田辺市へ毎年1億円配分

以下、2018年12月31日紀伊民報記事より

国が2019年度に森林管理を目的に導入する森林環境譲与税の和歌山県田辺市への配分額は、21年度までの3年間、各年1億421万円と県が試算した。全国屈指の多さという。手入れが不十分な人工林を再生し、いかに山村振興につなげるか。市の手腕が問われる。

県がスギやヒノキなどの私有人工林の面積や自治体の人口、林業就業者などの指標を使って試算した。年間の配分額は(和歌山)県が9620万3千円、(和歌山)県内市町村合計が3億8477万3千円。全国の約1700市町村への配分額が160億円で、田辺市の額は平均の10倍近い。配分額は4年後には1・5倍になる見通し。

国が19年度から始める森林経営管理制度では、森林所有者自身で伐採や植林ができない場合、市町村が経営管理の権利を得て、意欲と能力のある林業経営者に間伐などを再委託する。一度に伐採や間伐をする森林を集約できれば、作業効率も高まる。

ただし、実行段階では課題も多い。田辺市でも所有者に意向調査をするが、相続人がどれだけいるかなどの把握はこれからだ。

林業経営に適さない森林は、市が管理する。ただ、直接管理は難しく、委託するにしても担い手不足の中、対応できる経営者がいるか分からない。県の協力、広域連携も必要になる。

熊森から

昨年、国会で成立した林野庁提出「森林経営管理法」は、日本の森林所有制度を根底からひっくり返す大転換法でした。

しかし、この法案は、パブコメも採らず、突然、国会に出たため、ほとんどの国民が、そんな法案が国会に出たことすら気づいていないのではないでしょうか。

(法案通過後、施行令と施工規則については、パブコメがとられましたが、パブコメを寄せたのはそれぞれ2名と0名でした。熊森はこのようなパブコメが取られていたことにも気づきませんでした)

昨年末、紀伊民報さんが、この問題をタイムリーに記事にしてくださったことに感謝します。

熊森がこの法案に気づいたのは、林野庁が、手入れが不十分な人工林(=放置人工林)を所有している山主は、意欲と能力が低いと決めつけたことに、一部の自伐林家が反論した時です。

人工林を放置しているのは、ありにも奥地過ぎたり急斜面過ぎたりして、伐り出せない、無理して伐り出しても赤字になるからです。こんなところは天然林に戻すべきなのです。どうしようもないものがあるのに、山主の意欲と能力が低いとして、山主に責任を負わせるのは、私たちもひどいと思いました。

この法律では、放置人工林や所有者不明の山林は、川下の素材生産会社などが山主に代わり伐採して林業利用するか、市町村が50年の管理下に置くかすることになっています。

個人所有の山が公有林化されていくことに議論は必要かもしれませんが、熊森としては、あまりにも放置人工林が多過ぎて、第1次被害者の野生鳥獣、第2次被害者の地元の人々、第3次被害者の花粉症国民などの大変な被害を思うと、もう一刻の猶予もない状況にあると思います。日本の水源の森を再生させるためにも、林野庁の一大発想をうまく活用したいと思います。

2018年西日本豪雨災害死者200人

赤色:スギヒノキの単一造林1030万ヘクタール 7割~8割が放置されている

手入れ不足の放置人工林の内部(和歌山県)

天然林内部

ただ、戦後の拡大造林政策によって造林し、現在50年生となったスギ・ヒノキの放置人工林を伐採した後、再びスギ・ヒノキ苗を植えたのでは何をしていることかわかりません。

今春から配当される森林環境譲与税は、放置人工林を多く抱える地元市町村には多大のお金が配当され、使い道は市町村に任されます。とりあえず積み立てておくではなく、まず天然林再生のための人材を確保し、直ちに有効活用を図っていただきたいものです。当協会を呼んでいただければ、使い道はいくらでも提案できます。

都市部は、その町の水道源となる山を有する町の放置人工林を天然林化するために、森林環境税をそこに寄付するなどしていただきたいです。

速報:森林環境税・譲与税法案 衆議院総務委員会可決

附帯決議に「放置人工林の広葉樹林化」と体制整備が入りました!

2018年3月1日深夜、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案が、衆議院総務委員会で可決されました。

その際、自由民主党、立憲民主党、無所属フォーラム、国民民主党、無所属クラブ、公明党、日本維新の会及び希望の党の6派の共同提案による附帯決議も可決されました。附帯決議とは、政府が法律を執行するに当たっての留意事項を示したものです。

森林環境税・譲与税法案の付帯決議では、「放置人工林の天然林化」とそのための体制をつくることといった熊森が訴えてきた条項が入りました!

放置人工林の天然林化(広葉樹林化)を国会に出向いて訴えていたのは、私たちだけでしたが、本部支部あげて国会議員にアタックした結果です。

衆議院総務委員会の国会議員の皆さま、本当にありがとうございます!

審議は、参議院に移りますが、引き続き放置人工林の天然林化を訴えていきます。

(衆議院総務委員会での付帯決議の抜粋)

政府は本邦の施行にあたり次の事項に対して適切に処置すべきである。

12 私有人工林において、荒廃し、保水力低下、土砂災害の発生、野生鳥獣の生息地の破壊、花粉症罹患者の急増など、深刻な問題が生じていることがわが国の森林における重要な課題であると鑑み、豊かな水源の森再生のために、森林環境譲与税で地域の自然条件に応じて放置人工林の広葉樹林化を進めること

13 広葉樹林化の施業は実践例が乏しく、森林環境譲与税の交付を受ける自治体にその技術がなく、人材も不足していることから森林環境譲与税で放置人工林の広葉樹林化が進むように具体的な指針を示し、必要な支援を行うこと。

14 既存の森林整備に係る補助金等は放置人工林の広葉樹林化に利用が難しく、自治体独自の補助事業もほとんどないことに鑑み、放置人工林の広葉樹林化が各地で進むよう必要な取り組みを行うこと。

15 森林環境税及び森林環境譲与税制度について各自治体における使途及び豊かな森林の公益的機能増進への効果を検証しつつ、必要がある場合には豊かな森林環境の生のために森林環境譲与税の使途や譲与基準を始め、所要の見直しを行うこと。

熊森から

放置人工林の天然林化を誰よりも待っているのは、有害獣のレッテルを張られ、無残にも大量捕殺され続けている日本の野生動物たちでしょう。

彼らは、人間のところに出て来たくて出て来たのではなく、荒廃した広大な放置人工林によって山で生きられなくなり、生きるために食べ物を求めて里に出てきたのです。

熊森は、今回の付帯決議を、誰よりも、彼らと喜び合いたいです。

動物たちに帰れる森を、地元の人たちに安心を。

熊森は、今後も必死で天然林を復元・再生していきます。

今、日本の山野にはおびただしい数の捕獲罠が仕掛けられています。

罠にかからないように気を付けてください。

なんとか野生動物のみなさんに、生き伸びていてほしいです。

民間林業会社等に国有林の人工林伐採権を長期間与える「国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に

2月26日、上記法案が閣議決定されて、農林水産委員会に提出されました。

この法案は、2018年に成立した「森林経営管理法」で新たな民有林管理システムの要となる、意欲と能力のある民間林業経営者(森林組合、素材生産業者、自伐林家等)に、10年~50の長期にわたり、数百ヘクタール、年間数千立方メートルの国有林の伐採権を与える法案です。(現在も民間が国有林を伐採していますが、現行は3年までという制限がついています)

伐採後は、伐採林業者が再造林を行い、造林経費は国が支出します。

Wクリックで大きくなります。

これによって、民間林業経営者が収入を確保し、長期的な経営計画が立てられるようにするとともに、安定的に木材を供給できる仕組みをわが国に創設し、川上・川中・川下の連携による木材需要拡大をはかるものです。

林野庁経営企画課に電話をして問い合わせました。

くまもり:国有林の多くは最奥地にあるので、伐採跡地は、天然更新させて天然林に戻してください。伐採後は林業をせず、水源の森・生物多様性保全の森に再生させて、全生物のため、子や孫のため、永久保全すべきです。

林野庁:今回の法案は、林業として成り立つ場所での伐採しか考えていませんから、そのような奥地の人工林には手を付けません。

くまもり:じゃあ、伐採跡地には、またスギ・ヒノキを植えるのですか?

林野庁:地元の森林管理局や森林管理署に任せます。もし、造林するのなら、費用は国が持ちます。

熊森:国有林伐採に外資が参入するのではないかと心配している人がいますが、その恐れはありますか。

林野庁:伐採権を得られるのは、地元で実績のある林業会社と決められていますから、外国人が入ってきて国有林を伐採することはありません。ただ、その林業会社に外資が投入されることはあるかもしれません。

熊森から

林業振興のためだけの法案であることがわかりました。これからはどんどん人口が減っていく時代ですから、材の需要が増えることは考えられません。無理に木材需要を拡大しなくても、身の丈に合った林業規模でいいのではないでしょうか。人間の利益ばかり考えるのではなく、生息地を人間に破壊されて苦しんでいる野生動物たちに、森を返してやることも考えていく人間でありたいです。

国産木材の需要の伸び悩み

以下、2月23日毎日新聞より

花粉症対策の決め手「少花粉スギ」 植え替え進まないのはなぜ?

「国民病」とも言われる花粉症患者が悩む季節が到来した。春とともに大量に飛散するスギ花粉。林野庁は花粉症対策の決め手の一つとされる「少花粉スギ」の苗木への植え替えを推進しているが、木材需要の伸び悩みや木材品質への不安などの理由が重なり、植え替えは進んでいない。

東京都の調査では、都内で花粉症を抱える人の割合は推定で48.8%(2016年現在)と、ここ20年で2.5倍に急増している。

花粉症患者の増加には、戦後の国の森林政策が関係している。成長が早く、加工がしやすいスギは人工林の主役。日本の国土の7割にあたる森林(2508万ヘクタール)のうち、人工林は約4割の1029万ヘクタール。中でもスギは448万ヘクタールと最多を占める。スギは樹齢20~30年で花粉を激しく飛散させるが、花粉症が社会問題化した昭和の後半と時期的に重なる。

そこで林野庁が進めているのが、少花粉スギへの転換だ。同庁の対策方針では、32年度までに少花粉や無花粉のスギを年間苗木生産量の7割にする目標を定めている。だが、16年度現在、少花粉スギの苗木の割合は25%どまりで、植え替えも難航。大半が少花粉スギとなるには数百年かかるペースだ。同庁担当者は「品質がダメな木だったら育てた何十年かが無駄になるので、所有者は植え替えに慎重になる。決して品質が悪いわけではないのだが」と話す。

さらに根本的な課題としては、国産木材の需要の伸び悩みがある。建物が高層化したことや輸入木材の普及、景気の低迷もあって、木材の総需要量はピーク時の6割ほどに落ち込んだ。林業従事者は15年時点で4万5000人と、1980年時点と比べ、3分の1にまで減っている。

林野庁は国産木材の活用がカギとみて、需要の拡大を図ろうとしている。昨年成立した改正建築基準法では、壁の厚さなど一定の条件が整えば高さ16メートル以上の中層建築物でも木材をそのまま使えるようになる。4月に導入される森林環境譲与税は森林整備のために各自治体に配分されるが、都市部では木材利用に使うこともできる。

林業に詳しい宮崎大の藤掛一郎教授(森林経済学)は「住宅需要の低下や労働力確保の難しさなどから、伐採後の植え替えを敬遠する林業関係者は少なくない。植え替えだけでなく、林業全体の維持に向けた取り組みが必要だ」と指摘する。【渡辺暢】

◇ことば「少花粉スギ」

花粉症対策のため森林総合研究所などが開発した、花粉量が極めて少ないスギ。花粉量は通常のスギに比べて1%以下。北海道と沖縄以外の都府県が苗木生産と植栽を進めている。07年には富山県農林水産総合技術センターが全国で初めて無花粉スギを開発し、登録した。

熊森から

今や空き家でいっぱいの時代です。建築材としての木材の需要が伸びることは、もう、考えられないのではないでしょうか。炭や紙などに利用するのであれば、広葉樹の方がいいはずです。

木材自給率の推移

京都市 自然の意思は、放置人工林の天然林化

以下は、くまもり京都府支部の報告からです。

2019年2月24日、昨年の台風以降はじめて京都市西山(ポンポン山)に行きました。

登山道の最初のほうはまだ倒木も少なく、台風による被害はあまりなかったのかと思ってしまいましたが、尾根に着く頃には人工林のスギやヒノキが折れたり根っこごと倒れたりしてすごいことになっていました。

カシ、コナラなどの広葉樹も根ごと倒れているのがあって、改めて自然の力を見せつけられた思いでした。

京都市西山 2018年2月24日 wクリックで拡大できます。

主原先生も、台風被害を調べて来られました。人工林が折れたり倒れたりして、大変なことになっていとそうです。

ただし、ここでは上の方の広葉樹は、倒れていません。

京都市左京区 2019年2月 wクリックで拡大できます。

この場所の倒木は、もう建材にならないそうです。

これまで膨大な費用をかけてきた人工林が、一瞬にして消えてしまいました。

放置されるとヒバノキクイムシ、マスダクロホシタマムシ、スギカミキリなどが材につく可能性があるそうです。

熊森から

自然の意思に逆らうことはできるだけしない方が、無駄なエネルギーも使わず楽です。

いずれ放置人工林は、このように自然界が処理していくと思います。

しかし、それでは手遅れになってしまうのが、水源確保、生物多様性保全、防災などです。

防災と言っても、コンクリートで山を固めてはなりません。自然の意思に反します。

天然林に戻す方が国土は強靭化するのです。

日本学術会議・兵庫県共催「野生動物と共に生きる未来」は、ごまかし・隠蔽のオンパレード、科学の名に値しない異論封じの仲間内発表会②

シンポジウムの後半に移ります。

今回のシンポジウムの発表者のみなさんは、博士号を持つなど、一流大学を出たそうそうたる肩書きの方ばかりです。

兵庫県森林動物研究センター研究部長の横山真弓氏が、「兵庫県に於ける野生動物管理システム」という題で発表しました。

大荒廃している兵庫県の森を、豊かな森と見せかける

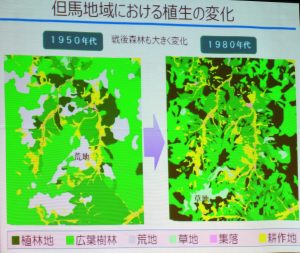

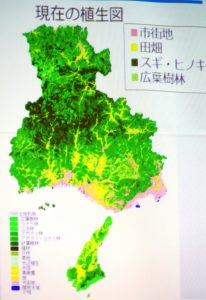

兵庫県の植生図が提示されました。右上に濃い緑がスギ・ヒノキ人工林、黄緑色は広葉樹林とあります。

1980年植生図

あれえ?兵庫県の森ってこんなに広葉樹林が多かったかしら?

何度も訪れ、どこにスギ・ヒノキ人工林があるのか大体わかっている町の一つ、但東町に注目してみました。

嘘ーッ、人工林が、もっとあちこちにあるはずだよ。

熊森が、環境省生物多様性センターが出している環境保全基礎調査の最新版を使って、スギ・ヒノキ・サワラ植林を赤く塗った植生図があります。

但東町部分だけを比べてみました。

横山氏提示 濃い緑が人工林 熊森提示 赤色が人工林

ずいぶんと兵庫の山のイメージが違ってきます。スギ・ヒノキの人工林内では野生動物は生きられません。

この後、横山氏は、但馬地域に於けるある集落の1950年と1980年の植生の変化という図を提示されました。隠す必要などないと思いますが、集落名は不明にされていました。

1950年 1980年

左図の灰色部分が荒れ地だそうです。30年後、集落の周辺には、森林が再生してきて、無立木地が消え、野生動物の生息環境はとても良くなったということを言いたいようです。このデータだけでそのようなことが言えるのでしょうか。

兵庫の森が豊かなら、そこから人里に出て来る野生動物たちはけしからんということになります。

しかし、実態は正反対なのです。

一部だけ出して全体イメージを作るのはごまかしです。人工林にせよ自然林にせよ、木が生えていても、内部が大荒廃していて野生動物の餌などほとんどないところがたくさんあります。

兵庫県は下層植生が消えている場所などの全県データを持っているのですから、そちらこそを提示すべきです。

野生動物が生きていくために必要なのは、ねぐらと食料です。そこを保障してやらないと棲み分け共存などできません。

熊森は兵庫県に対して、有害捕殺や頭数調整捕殺された多数のクマの胃内容を情報公開請求していますが、胃の中は全て空っぽだったとして、兵庫県は公開しません。

他県に同様の資料提供を要請すると、ちゃんと全頭分教えていただけます。

頭数調整捕殺する前にまず、彼らが何を食べているのか、生息地は保障されているのかが大切です。

兵庫県のクマ、サル、シカ、イノシシは、どこにおればいいのですか。

どこにいても殺されるというのが現状です。

兵庫県の山は、里山も奥山も、今、内部が大荒廃しています。これまで横山氏は、兵庫の森は絶好調、これまでで一番豊かと、国の戦後の森林政策の失敗を覆い隠す発言を続けて来られました。

行政のみなさんには非常に使いやすい研究者だと思います。しかし、最近、あの林野庁でさえ、人工林の7割が放置されて、内部が荒れていると発表する時代です。もう隠せなくなっています。人工林率や放置人工林問題にふれない野生動物管理発表は、やめるべきです。

このブログでもこれまで何度も兵庫県森林動物研究センターを批判してきました。

数字や図表を多用したところで、ごまかし、隠蔽があれば科学ではありません。

誰もが納得できるデータでなければ、科学的ではないのです。

指摘し出したらきりがないので、個々の指摘はもうやめます。

熊森のように、現場を歩き続けている者たちは、ごまかし、隠蔽にすぐ気づきますが、一般県民は、おそらく行政も含めて、誰も、まず、気づかないでしょう。

今回のシンポジウムの開催趣旨に、参加者の皆様と活発な意見交換を行いますとありました。大事なことです。しかし、結局は、質問や意見は前もって紙に書いて提出させ、自分たちに都合のいいものしか取り上げませんでした。これではシンポジウムではなく、単なるワイルドライフマネジメント派の発表会に過ぎません。

熊森はいつでも受けて立ちますので、ワイルドライフマネジメント派のみなさん、本当の討論会をしましょう。初めに殺すありきだと、日本中が物言えぬ弱者を強い者が迫害する恐ろしい国になっていくと感じます。もうなっていますが。

私たちは、野生動物たちを害獣視するような反自然的なこと、非倫理的なことが、兵庫県の周りの府県に広がって行くことを、今、真剣に恐れています。

人間の人間による人間のためのワイルドライフマネジメントは、必ず破綻します。人間社会もゆがめられていきます。

「王様は、裸だ!」と、誰かが大きな声で叫び、人々に目を覚ましてもらう時だと感じました。(完)

日本学術会議・兵庫県共催「野生動物と共に生きる未来」は、野生動物の生存権や存在益を一切無視した野生動物害獣視の捕殺推進シンポジウム①

2019年2月9日、兵庫県公館で開催されたシンポジウム「野生動物と共に生きる未来」は、予想通り、テーマと中身が180度反対の、「野生動物捕殺推進」シンポジウムでした。

チラシ絵を見て、目を疑いました。

山中の、クマ、サル、シカ、イノシシたちが、みんな幸せそうにニコニコと笑っています。

チラシ絵

しかし、現実は全く正反対です。兵庫県では毎年、県の指導で、シカ・イノシシ・クマ・アライグマやヌートリアなどの外来種を、手あたりしだい殺しています。

ハイテク罠を次々と開発して、山の中にいるものまで、猟友会や捕殺会社に駆除金付きで殺させています。

里山も奥山も人間によって大荒廃。だが、彼らが山に帰れるように生息地を復元してやることはしません。

野生動物たちはみんな泣いているのです。

テーマもチラシ絵も、人間に殺され続けている野生動物たちへの冒とくです。

2018年度、環境省は亀澤玲治自然環境局長の名で、日本学術会議山極壽一議長に対し、「人口縮小社会における野生動物管理のあり方の検討に関する審議」を依頼しました。

日本学術会議はその後、「人口縮小社会における野生動物管理のあり方の検討に関する委員会」を立ち上げ、これまでに5回の会合を重ねました。

この委員会の委員長は鷲谷いづみ氏、副委員長は兵庫県森林動物研究センター梶光一所長、幹事のひとりが、兵庫県森林動物研究センターの横山真弓氏です。

今回のシンポジウムは、この委員会の中間発表にあたるそうです。

会場の兵庫県公館は、風格のあるすばらしい建物です。

熊森は、入り口で、兵庫県の野生動物の大量捕殺状況や生息地の荒廃実態を訴えるチラシをみんなで配りました。

参加者が400名を越えたということで、用意した200枚のチラシがあっという間になくなってしまいました。

熊森本部クマ部会メンバーが、2つの入り口に分散してチラシ配り

会場に入ると、例のチラシ絵が舞台の左右に大きく掲示されていました。

私たちは違和感でいっぱいでしたが、県民は兵庫県の実態を知らされていないので、温かみのあるいい絵だなあと思って見ていたかもしれません。(実際、絵としてはいいものなのです。)

シャンデリアも美しい格調高き公館内部

まず、井戸敏三兵庫県知事が開会の挨拶で、「森林動物研究センターの研究員である横山(真弓)さんや山端(直人)さんには、本来の研究生活に没頭していただかなくてはならなかったのに、シカ退治やイノシシ退治に没頭してもらうことになり、私としては恐縮に思っております」として、退治という言葉をあいさつの中で何度も使われました。

兵庫県では、野生動物は管理対象を通り越して、病原菌並みに退治の対象になっていることがわかりました。口では共に生きると言いながら、野生動物を退治の対象としてしか見ていないのは、大問題です。

次に、山極壽一日本学術会議議長(京都大学総長)のビデオレター挨拶がありました。

山極「日本の野生動物たちは、50万年前に大陸から渡ってきました。(熊森注:人間は2万年前にわたってきました)

現在、日本では、毎年、シカやイノシシをそれぞれ50万頭以上捕獲除去していますが、これをどう利用すべきか、今後はクマやサル、ヒヨドリなどの鳥、外来種も含め、どれくらい捕っていかなけれなばらないのか、その人材育成などが喫緊の課題となっています。このシンポジウムの結果を大変期待しています。」

山極先生と言えば、ゴリラ研究の第一人者です。サルだけは殺したくないと言われるのかと思っていたら、さらっとサルも捕っていかなければならないと言われました。頭数調整のためとして人間に理不尽に殺されていくサルたちの無念さ、残された家族の悲しみは、サルとて人間と同じはずです。ビデオレターから見えた山極先生は、完全に、兵庫県と同じ野生動物頭数管理派でした。

次に挨拶されたのは、鳥居敏男環境省大臣官房審議官です。

鳥居「都市化が進む一方、地方では過疎が進み、耕作放棄地や森林が増えていきます。こういう背景によって、野生鳥獣の激増と急速な分布域拡大が見られるようになりました。

毎年、計100万頭以上捕獲されているシカ・イノシシのほとんどが、現在廃棄処分にされています。野生鳥獣を資源として活用していく道を考え、地域の経済循環に資することを考えねばなりません。今日のシンポジウムで科学的な議論が行われると期待しております。」

(熊森注:兵庫の山の大荒廃をご存じないように感じました。物事にはすべて原因があります。自然界は、本来絶妙のバランスが取れた世界です。野生鳥獣の激増と急速な分布域拡大と言われるのなら、その原因を究明されるように研究者たちに指示すべきです。原因が人間だった場合、どうされるのでしょうか。生き物たちはみんな生きたい。生きるために生まれてきたのです。高齢化が進み、空き家も増えた中山間地に、野生動物が移動するのは当然で自然です。特別な被害防除対策が必要です。)

この後、鷲谷いづみ日本学術会議課題別委員会委員長、梶光一兵庫県森林動物研究センター所長の発表がありましたが、みなさん、いずれも欧米の人間絶対優位のワイルドライフマネジメントをお手本にしようとされていました。

熊森から

日本学術会議、兵庫県・兵庫県立大学、環境省、農林水産省、日本生態学会・日本哺乳類学会、「野生生物と社会」学会・・・、このシンポジウムで発表した研究者たちは、全員が、人間は野生動物を殺すことで頭数管理をすべき、殺害個体の資源利用も進めるべきというワイルドライフマネジメント派の仲間であることがわかりました。

彼らは、野生動物の生存権や存在益には全くふれません。この方面は全く研究していないようです。

生きた野生動物を研究していて、その純粋さに共感したり、同じく生きとし生けるものとして愛情をいだいたりしないのだろうかと、人間として不思議に思いました。

野生動物の生息数を人間が思う数に調整するには、まず、野生動物の生息数がわからなければなりません。適正生息数は何頭かという問題も発生してきます。

このような人間には永久に把握できない複雑系の自然界に対して、ワイルドライフマネジメント派の研究者たちは、野生動物を捕獲し、全身麻酔を掛け、発信器付き皮首輪装着で首を締めあげるなど、野生動物の心身に耐えがたい負担をかけながら、どこまでも仕事として調査を繰り返します。それだけではなく、今や銃やハイテク罠の前に完全に弱者となってしまった野生動物たちを、いかに効率的に大量殺害するかという研究も進めます。野生動物たちが造ってくれる森から湧き出す水で命を永らえている人間として、あまりにも傲慢です。

西洋文明を良しとするこれら野生動物管理派の研究者たちの自然観や動物観は、可能な限り殺さないで問題解決をしたいと願う一般の日本国民からは大きく乖離しています。

「鳥獣被害防止特措法」の苦い経験から、森林環境税の使途に「人工林の天然林化」の明記を願う

熊森が、「森林環境税」の使途に、「人工林の天然林化を進めること」という言葉を入れていただきたいと訴えて回っているのは、2007年の「鳥獣被害防止特措法」の苦い経験があるからです。

この法案は最初、「有害鳥獣特措法」という名前でした。「有害鳥獣」などこの世にいないのだから、「有害鳥獣」という言葉を法律名に使うべきではないとして、熊森顧問の赤松正雄当時衆議員議員が、当時、国会でひとり必死に闘ってくださいました。

そして、法律の名を、「鳥獣被害防止特措法」と変えてくださっただけではなく、赤松議員は、第十八条に

国及び地方公共団体は、人と鳥獣の共存に配慮し、鳥獣の良好な生息環境の整備及び保全に資するため、地域の特性に応じ、間伐の推進、広葉樹林の育成その他の必要な措置を講ずるものとする。(生息環境の整備及び保全)

という条文まで入れ込んでくださったのです。

熊森が、泣いて喜んだのは言うまでもありません。

この法案に対して、年間96億円程度の予算が国から出ることになったのですが、鳥獣を捕殺することに予算を使うだけではなく、鳥獣が人里に出て来なくてもいいように、鳥獣の奥山餌場づくりにも予算を使っていいことになったのです!

ところが、毎年予算の使われ方をチェックしましたが、鳥獣の餌場づくりには1円も使われませんでした。

鳥獣の餌場となる広葉樹林の育成にも使うことという明記がなければ、実際上は使われないと、私たち熊森は学習しました。

こういう経緯があったため、今、熊森は、森林環境税を使って人工林を天然林化することという文言を、法文に入れてほしいと訴えて回っているのです。

税は森林整備に使ってくださいという法文だけでは、人工林の天然林化が進むとはとても思えません。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-2-288x300.jpg)