ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

人間は、海に何ということをしてしまったのか 黒い津波 知られざる実像 NHKスペシャル

東北大震災当時、津波の映像も被害の大きさも、衝撃でした。

と同時に、もう一つの衝撃が当時ありました。

どうしてきれいなはずの東北の海の水があんなに真っ黒なのか。

まさかヘドロでは?

人間はここまで海を汚染してしまったのだろうかと、ぞっとしたことを覚えています。

黒いヘドロの津波

震災から8年、やっと、2019年3月3日NHKスペシャルで、黒い津波~知られざる実像~が報道されました。

最新の研究で、黒い津波の正体が次第に明らかになってきたのだそうです。(見逃した方は、ネットで見れます)

陸地に到達した津波は当初、透明でしたが、そのわずか5分後には真っ黒な色に変わっていたということです。

やはり、この黒い津波の正体は、人間活動によって海底にたまったヘドロでした。

これでは、海底に住む貝やヒラメや海藻は生きられません。

沿岸漁業が廃れた原因は、かつて大陸棚の白化現象と聞いていましたが、今や海底は真っ黒の汚いヘドロの堆積場になってしまっていたのです。(どちらも、人間活動が原因です)

魚が消えるのは当然でしょう。育てる漁業がこのような海洋汚染の原因という指摘もあります。

戦後だと思いますが、母なる海に、わたしたち人間は、何ということをしてしまったのでしょうか!

呆然とさせられました。

しかし、すぐに気を取り直して、海底のヘドロをチューブで吸い上げて陸に運び、乾かして、燃やすなりして処理しなければならないと思いました。

今、生きている大人は、みんな責任をとらねばなりません。

ところが、NHK番組が言及したのは、黒い津波によって、より津波被害が大きくなった事実と、今後、黒い津波の被害から人はどう生き残るかでした。

その前に、海底に堆積されたヘドロを回収して、母なる海をもう一度生き物たちが棲めるようにきれいにすることを考えるべきではないでしょうか。

みなさんはどう思いますか?

もちろんプラスチックも回収しなければなりません。

海を埋めるプラスチック ネットから

この片づけをしないのなら、人間は地球上で暮らす資格はもうありません。

マイクロプラスチックのことまで考えると絶望的になりますが・・・

熊森を早くもっと大きくして、海問題にも取り組める実践自然保護団体になりたいです。

国民の皆さん、どうぞご入会下さい。

熊森は会員の会費と寄付だけで活動している団体なので、どんな問題に対しても、遠慮なく発言し、遠慮なく行動できるのです。

年会費1000円から会員になれます。

市民の力で地球を守りましょう!

森林環境税で、日本の山は豊かによみがえるのか 熊森見解

- 2019-03-24 (日)

- くまもりNEWS

年間620億円の森林環境税の都道府県当たりの分配額を計算してみました。単純に47都道府県で割ってみると、1都道府県あたりの分配額は13億円になります。

一方、兵庫県を例にとってみると、平成18年度から、住民一人当たり800円と法人から年間約24億円を「県民緑税」として徴収し、森林整備に当たってきました。「県民緑税」の年間税収は森林環境税の約2倍にあたります。

24億円を10年間使って森林整備を行ってきた結果、兵庫の森がどれだけ豊かによみがえったのかというと、何も変わっていないんじゃないですかという感じです。

こんなことになった理由の一つは、間伐に最も多くのお金をさいてきたからです。2割間伐や3割間伐程度の林業用間伐では、5年もすれば残されたスギやヒノキが育って、再び林内が真っ暗な人工林に戻ってしまいます。(山林所有者が間伐希望した人工林の100%、兵庫県内の人工林の6割にあたる人工林がこれまで間伐され、所によっては2巡目間伐も実施しているそうです。)

兵庫県の場合は、他府県と違って先進的で、広葉樹林の育成にも、2割程度の税をあてています。しかし、それでどれだけ広葉樹が育ったのかというと、これがまた、多くのシカが山に入り込んでいることもあって、食害が著しく、努力の割には、目に見えるような成果はあがっていません。

こうやって見ていくと、森林環境税の創成で、一体どれくらい日本の山がよみがえるのか、はなはだ心もとなく、期待がしぼんでいきそうです。

熊森が思うに、日本の山をよみがえらせ、野生動物が棲めるようにするには、まず、担当者が本気になることです。

森林環境税を、これまで通り、人工林の間伐や林道、作業道造りに使ってしまうのであれば、気づいたとき、日本は水源の森を失ってしまっているでしょう。

有効な税の使い方として、林業に向かない場所にある放置人工林は、間伐するのではなく、皆伐して天然林に戻す。

これを徹底して進めることが必要だと思います。

といって、皆伐跡地が、ササ原やススキが原になってしまったのでは、これまた、なかなか広葉樹林に戻らなくなります。

国、都道府県、市町村に任せているだけでは、無理でしょう。

まして、森林経営管理法案がいうように、利潤追求が第一の、その山に何の思い入れもない企業や業者に山を任せればどうなるのか、火を見るよりも明らかです。

3月19日 初代総務大臣 片山虎之助議員 参議院総務委員会で森林環境税について質問

2019.03.19 15:35~16:00 参議院総務委員会で初代総務大臣の片山虎之助議員が森林環境税について質問されました。

以下、要旨(文責くまもり)

片山虎之助議員:だれかが昔、わが国は神の国って言って問題になりましたが、わが国は、木の国、山の国です。

ところが、実際は森林はおかしくなっている、林業は衰退する、山村は崩壊しているんですよ。このままじゃいかんというのがこの森林環境税の根っこにあるんですよ。

森林環境税は国税で取って、地方に分け与える。本当は地方の財源でやれたらいいのですが、山村中心地域で(これだけの多額の)税金は取れません。

森林環境税、私は、賛成です。

林野庁長官のご感想や今後の見通しを聞きたいです。

牧元林野庁長官:森林・林業・山村をめぐる状況は、ご指摘がございましたように、森林所有者の経営意欲の低下や、所有者不明森林の増加などもございまして、必要な間伐等が適切に行われていない森林が増えている等、森林資源の適切な管理が困難な状況も出て来ています。

一方で、戦後造成しました人工林が本格的な利用期を迎えておりまして、近年、国産材の供給量が増加をしております。木材自給率も7年連続して上昇して、36%まで回復してきたということで、明るい兆しも出て来ています。

農林水産省といたしましては、昨年制定されました森林経営管理法に基づきまして、意欲と能力のある林業経営者に、森林経営を極力集積・集約化すること。もう一つは、森林環境税も活用しながら、市町村が主体となって、条件不利な山については、間伐等の森林整備を進めること、この両面によりまして林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図ってまいりたいと考えております。

片山虎之助議員:税収総額600億円の9割が市町村、1割が都道府県に配分されるんだよね。都道府県はいらないんじゃないの。超過課税もやっているし、もともと財政規模も大きいんだから。

市町村への配分は、私有人工林面積5割、林業就業者数2割、人口3割に基づいて配分するんだね。市町村の支援、研修、人材の確保を言っているけれども、研修しようにも研修する人はいませんよ。給料安くもないけれども高くもない。そうゆうのでどうやって林野の職員を確保するんですか?この税金はね、使途特定の目的税なんですよ。ところが何に使うかという所が極めて抽象的であいまいなんですよ。なんにでも使えるんですよ。この財源を有効に使わないと、特別な負担なんだから、国民が怒りますよ。

牧元林野庁長官:確かに、市町村の職員を見てみますと林務担当の職員がほとんどいないという市町村が多いのが事実でございます。総務省でおつくりになった地域林政アドバイザーという制度を活用しながら、市町村の体制整備を図ってまいりたいと考えているところでございます。

片山虎之助議員:ある民間団体が、戦後の造林したスギやヒノキの人工林が約1000万ヘクタール以上あって、その3分の2が荒廃しているといっているよ。荒廃している人工林は、(本来林業に向かない場所にあるから放置されているんであって、そういうところは、)天然林化、複層林化、広葉樹林化すべきだと言っていた。選択するのは市町村だが、やれるかどうか、やれない時にどうするか考えないといかん。お考えがあれば。

牧元林野庁長官:今後の日本の森林をどうするかという基本的なことにつきまして、その1は、林業に適した森林につきましては適切な間伐・再造林によりまして人工林を維持する。その2は、それ以外の森林では、抜き伐り等によりまして広葉樹の導入を図る、3つ目のカテゴリーとしては原生的な天然生林については適切に保全するということを、基本的な計画の中でうたっております。

現在、育成単層林となっているスギだけの山・ヒノキだけの山のようなのが1000万ヘクタール前後ございますけれども、そのうちの3分の1程度におきまして、広葉樹の導入等によりまして、複層林化をめざす風にしている所でございます。農林水産省としては、このための支援措置といたしまして、国土強靭化のための臨時特別総試算のなかに、人工林に広葉樹林の導入等を図るためのメニュー等も措置をしている所でございます。

片山虎之助議員:去年は、災害が連発しましたよね。減災防災、国土強靭化で、7兆円予算を組んでいるんですよ。公共事業中心に。この税の補助事業の中に、(荒廃している人工林の天然林化、複層林化、広葉樹林化を)入れてくださいよ。やっぱり日本は山の国、木の国なんだから。それを復活しないとね。日本の地方創生はなりませんよ。総務大臣も関係長官もよろしくお願いします。

熊森から

片山虎之助議員が、森林環境税に関心を持ってくださってありがたかったです。

本当にこれでうまく行くのかどうか見直すことを忘れてはならないと、片山虎之助議員が内藤税務自治局長に言われていましたが、その通りだと思いました。

熊森は森林環境税がどう使われていくか、ずっと追い、評価し続けて、世間に発表し続けていきます。

沖縄ジュゴン3頭のうち1頭死亡、2頭行方不明に胸痛む日々

熊森は、海や海洋生物までは手が回らないというのが現状ですが、今回の沖縄のジュゴンのことは、本当に大問題だと思います。

もっともっと、マスコミに騒いでもらいたいです。

人魚は、ジュゴンがモデルであることは、良く知られています。

海の草食動物で、食料は浅瀬の海草だそうですから、きれいな海にしか棲めない上、沿岸から離れて棲むこともできないと思います。

神経質で飼育は非常に難しいとされており、世界の2か所の施設で2頭だけが飼育されている現状だそうです。

日本では1972年に国の天然記念物に指定されており、沖縄県のレッドデータでは絶滅危惧IA類に指定されています。

沖縄で生息が確認されていた3頭ともこんなことになるなんて・・・

絶滅というのは、本当にもう、取り返しのつかないことなのです!

考えられる原因を徹底的に取り除く、疑わしいことも取り除くべきです。

行動することはできなくても、声を挙げることはできるのですから、みんなで大きな声を挙げていきましょう。

熊森も声を挙げていきます。

ジュゴン問題について取り組んでくださっている日本自然保護協会などの自然保護団体のみなさん、本当にありがとうございます。

以下はネット情報です。

米国の12の自然保護団体は19日(現地時間)、米下院軍事委員会のアダム・スミス委員長らに対し、環境を著しく破壊している名護市辺野古の新基地建設工事の一時中止を米国防総省に命じ、米連邦議会が監査権を行使して同省に米環境法を遵守(じゅんしゅ)させるよう求める連名の書簡を送付した。

書簡は、米国の環境法遵守が争点の「沖縄ジュゴン訴訟」が米裁判所で進行中であるにもかかわらず、「国防総省は無分別に行動し、環境に取り返しのつかない損害をもたらしている」と指摘。絶滅危惧種ジュゴンの重要な生息地であるサンゴ礁や海藻が工事の初期段階ですでに破壊されているとし、「米国の環境法を遵守しないまま新基地が完成した場合、これらの海洋哺乳類は絶滅する可能性がある」と工事を強行する米国防総省の姿勢を厳しく非難している。

熊森から

世の中には、こういう問題に対して何とも思わない人もいるのでしょうが、そういう人は命に対してあまりにも鈍感になってしまっていると思います。

5市町村が、放置人工林を順次計画的に天然林に戻すことを求める熊森陳情を採択

熊森は、2月8日、約1700近くの全国市町村に、「放置人工林を順次計画的に天然林に戻すことを求める陳情書」を、送付させていただきました。

現在、約300市町村から返答が返ってまいりましたが、そのなかで、これまで 5 市町村の議会が、この陳情を採択してくださいました!

以下は、これまでに陳情書を採択してくださった市町村議会です。

青森県 横浜町

青森県 野辺地町

秋田県 上小阿仁村

秋田県 五城目町

長野県 岡谷市(趣旨採択)

熊森から

5市町村からの返答、すごくうれしいです。

この5市町村で、放置人工林の天然林化がうまく進むよう、熊森も応援していきたいと思います。

今回、熊森が必死の思いで毎週兵庫県から国会に出向いて議員に訴え続けたり、全国市町村に陳情書を送ったからといって、一気に国が変わるわけではありません。

しかし、熊森が毎年アタックすることによって、少しずつであっても、今後は確実に、全国市町村が変わっていくだろうという確信が持てました。

本当は陳情より請願がいいのですが、請願は住民でないとできません。

放置人工林の天然林化を進めるためには、各市町村に、熊森会員がもっともっと必要です。

野生動物たちと共存したい方、まだ、会員になっておられない方は、ぜひご入会下さい。

私たち市民の手で、日本にも、欧米並み、100万人の自然保護団体を作りましょう!

3月15日 片山大介議員、参議院予算委員会で、森林環境税についてご質問

片山大介議員は、現在、森林環境税法案が審議されている総務委員会に所属しておられません。しかし、何とか質問できないかと熱い思いを持って下さり、予算委員会でご質問くださいました。

以下、2019.03.15 片山大介議員 予算委員会質問要旨

(文責:熊森)

片山大介議員:森林環境税と森林環境譲与税について聞きたいと思います。

森林環境税というのは、全国の住民から毎年1000円徴収して、そのお金を全国の自治体に交付して、森林整備などに役立ててもらおうというものです。

まず森林環境譲与税が平成31年度からスタート、森林環境税はその5年後の平成36年度からスタートです。

譲与額は3段階になっていて、最初の3年間が200億円、次の3年間が300億円、そしてそれ以降は600億円になっています。

そもそも1000円とるということにした理由を説明していただきたいんですが。

石田総務大臣:お答えさせていただきます。

森林環境税の税収規模を検討するにあたりまして、必要な森林整備やその促進に要する費用等につきまして林野庁から年間600億円程度が必要との試算が示されたところでございます。

国民の皆さんに広く均等にご負担を求める観点から、個人住民税均等割りの枠組みを活用することと致しました。

その納税義務者数は6千万人強ということで見込んでおります。

そういうことから、年間1000円にしたところであります。

片山大介議員:じゃあ林野庁に聞きます。600億円は本当に必要な額なのか。十分なのか。

農林水産省牧本林野庁長官:お答えを申し上げます。

条件が不利な私有林では経営力の低下などによりまして、従来の施策のみでは適切な間伐等を進めることは困難となっているところでございます。

このため、そのような条件不利な私有林における間伐量を年平均10万ha程度と推計いたしまして、これに境界確定や担い手育成など、その促進に関する費用を加えまして年間600億円程度と試算したところでございます。

片山大介議員:現在、森林整備等を目的として37府県及び1政令市(横浜市)において、独自に超過課税(=標準税率以上の課税)が行われている。これ二重課税になるのではって話にもなっている。そこについてはどのように調整を図るつもりか。

内藤自治税務局長:お答え申し上げます。

府県が行っております超過課税の使途において重複する可能性がありますが、国は森林環境税を平成36年度から課税することとしておりますので、それまでの間に、関係府県において超過課税の取り扱いを検討いただけるものと考えているところでございます。

片山大介議員:そうすると、自らの財源で積極的に森林整備に取り組んでいる自治体ほど、影響を受けるってことになるんですよね。そうするとね、地方の自主性だとか、地方の自立性だとかそういったものを損なう懸念があります。これについて、大臣どうお考えですか。

石田総務大臣:お答えさせていただきます。

両者の財源の帰属主体が基本的に異なるということになってくるんだろうと思います。36年まで猶予の期間があるわけですから、この間においてそれぞれの自治体でご検討いただけるものと思っております。

片山大介議員:国の上から目線になっちゃうんじゃないですか。大丈夫ですか。

石田総務大臣:この森林環境税につきましては、地方6団体(=全国知事会・全国都道府県議会議長会・全国市長会・全 国 市 議 会 議 長 会 ・全国町村会・全国町村議会議長会)の方からも長年にわたりまして、ご要望がありました。そういうことを受けて、創設をしたものです。

片山大介議員:課税とその導入時期が5年違っています。これまで、このような法案っていうのは過去にあったのかどうか。

内藤自治税務局長:ございません。

片山大介議員:そこまでして譲与の方を早めた緊急性っていうのはなんなのですか。

内藤自治税務局長:お答え申し上げます。

パリ協定の枠組みのもとにおけます、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図りますため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設するものでございます。

森林環境税の開始時期につきましては、全国の地方団体による防災施策の財源を確保するための個人住民税均等割りの引き上げ措置(=東日本大震災からの復興を踏まえて、年間一人1000円を徴収している税)が終了する時期も考慮して設定したところでございます。

片山大介議員:地球温暖化のことで言えばね、もっと他に緊急でやらなきゃいけないことが、実はいっぱいありますよね。

消費税が10月から10%にあがる、そしてそれからもう一つ、今その東日本大震災の教訓として全国で行う防災施策対応分として個人住民税均等割りの税率の引き上げっていうのを平成35年までやっているんですよね。それに引き継ぐ形でやってる。だからこれ良く言えばね、その負担感をちょっと和らげるためにちょっと遅らしたというのもあるけれども、悪く言えばね、ちょっと気付かれないうちにそのまま引き続いてやるみたいなね、なんかとれるところからとれるタイミングでとっていくみたいな感じもするんですけど、ここらへんはどのようにお考えですか。

内藤税務局長:お答え申し上げます。

国民の負担感ってことを考えました場合に、防災施策の財源を確保するために個人住民税均等割りに上乗せする措置が終了した後の平成36年度から課税を開始することとしたところであります。

片山大介議員:地球温暖化のことを言うんだったら、排出源として多いのはやはり産業界ですよね。法人への課税も検討すべきだったんじゃないかなと思いますがこれはどうですかね。

石田総務大臣:お答えさせていただきます。

地球温暖化対策は、二酸化炭素の排出対策と森林吸収源対策の両面から推進する必要があります。

二酸化炭素の排出抑制対策については、これまで自主構造計画等の枠組みの中で、温室効果ガスの排出削減を実現するとともに、平成24年度の税制改正によりまして創設されました石油石炭税の上乗せ措置も負担をしていただいており、すでに産業界からは一定の貢献をしていただいております。

地球温暖化対策は、個人・法人双方に相応の負担をいただくことになるものと考えております。

片山大介議員:排出抑制のことを言うんだったら、じゃあカーボンプライスはどうなっているのかって話ですよね。きちんと出来てないですし、今の地球温暖化課税だってパーセンテージは欧米に比べて低いですよね。今日は、環境省がきてないですから、これ以上は言いませんけども。

森林が二酸化炭素吸収してくれるために必要な間伐ですが、2013年から20年のまでで年平均52万ha必要だと資料にありますが、達成できたのは2013年だけです。

今回の森林環境譲与税で年52万haまで回復するのですか。試算はできているのですか。

牧本林野庁長官:お答え申し上げます。

厳しい財政事情もありまして、委員ご指摘のように近年、十分な森林整備の確保が出来てないというような状況でございます。

また一方、森林所有者の意欲低下などもございます。このような状況を背景にいたしまして、昨年、森林経営管理法を制定いたしました。

これを踏まえて、新たに市町村が担うことになる森林の公的な管理をはじめとする森林整備の財源として、この森林環境税・森林環境譲与税が創設されたということでございます。

片山大介議員:私が聞いたのは分析データがきちんとあがっているような試算が出来ているのかという話です。

牧本林野庁長官:基本的には、使途は、市町村等の判断ということでございます。

この税の創設によりまして、どれぐらい森林整備量があがるかとは一概には言えないところでございますけども、森林整備量の増加に寄与するということは事実かと思います。

片山大介議員:使い方は自由に自治体に任すだけではなく、目標達成できるような努力もきちんとしていただきたい。

牧本林野庁長官:今回の森林環境譲与税によりまして、従来なかなか森林整備が進んでこなかった、経済的にうまくまわらないような森林の管理をですね、市町村が中心にやっていただくということでございます。このような取り組みを通じまして、森林整備量の向上というものが図られるという風に考えております。

片山大介議員:今の日本の森林には、放置人工林がとても多いという話ですが、天然林に戻していくことについてはどのようにお考えですか。

牧本林野庁長官:お答え申し上げます。

平成28年5月に閣議決定された森林林業基本計画におきましては、地域の自然条件等に応じまして、林業に適した森林においては適切な間伐や再造林によります人工林を維持するということ、それ以外の森林は、抜き伐り等によりまして、広葉樹等の導入を図っていく。これがまさに委員がご指摘するところの天然林化ということかと思います。それから原生的な天然生林については適切に保全する、こういったことを通じまして、多様で健全な森林を育成することとしているところでございます。

尚、現在、育成単層林となっているいわゆるスギの山とかヒノキの山とかですね、これは約1000万ha程度あるわけでございますが、将来的には、この3分の1程度におきまして、広葉樹の導入等により針葉樹と広葉樹が混ざっている複層林、そういう山に転換していくことを目指しているところでございます。農林水産省といたしましては、自然条件等に応じた多様で健全な森林づくりというものに取り組んで参りたいと考えております。

片山大介議員:是非よろしくお願いします。自治体にはノウハウがなかったりするわけです。自治体にね、アドバイスしたりノウハウを伝えたりするようなことも国としてやっていってもいいんじゃないかと思います。

牧本林野庁長官:お答え申し上げます。

人工林への広葉樹の導入についてでございますけれども、これは種子の供給源となる広葉樹林からの距離などですね、自然条件に応じて伐採方法を適切に選択をしていかなきゃいけないということでございます。

林野庁都道府県におきましては、これまでの育成複層林への誘導技術等に関する各種マニュアル、技術指針等をとりまとめまして、市町村等への助言に努めていきたいと思っているところでございます。

また、森林所有者等が行います広葉樹を含めた造林保育につきましては、森林整備事業により補助することが可能ともなっているところでございます。

加えて、今後、森林環境譲与税を活用した地方団体の取り組みによりまして、条件不利な人工林における広葉樹の導入など、多様で健全な森づくりというものが一層推進されることが期待されているところでございます。農林水産省といたしましてもマニュアル等活用いたしまして、施業管理方法の周知・助言というものにしっかりと努めてまいりたいと考えております。

片山大介議員:是非きちんとやっていただきたいと思います。

石田総務大臣:森林環境税の使途につきましては、各地方団体に行っていただきたいと思います。その使途につきましても、毎年度、インターネット等により公表することを義務付けることといたしておりますので、適切な使途に用いられることを担保されていると思います。

片山大介議員:終わります。ありがとうございました。

くま森から

さすが、見事に、予算委員会での質問になっていました。片山大介議員、新たな角度からのご質問をありがとうございました。

速報 3月 18日 とよ君お目覚め

- 2019-03-18 (月)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

速報 衆議院総務委員会に引き続き 3月14日、参議院総務委員会でも、森林環境税で放置人工林を天然林化するよう、熊森資料で国会議員が質問

2019.03.14 参議院総務委員会

参議院インターネット 3時間12分1~3時間18分までで視聴可能

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.phpより

「総務委員会」を選択し、発言者に「若松謙維」と入力すると、3/14の動画が表示されます。

若松 謙維(かねしげ)議員 総務委員会での質問要旨(約6分間)文責:くまもり

若松:森林環境税につきまして、総務省と農水省にお伺いいたします。

今回の森林環境税と森林環境譲与税は、森林の公益的機能に着目した税であります。

この税で本州や四国、九州に広がる人工林を天然林化して、土砂災害防止や豊かな水源の森を再生することを、税の使用目的に入れるべきだと考えております。

資料を委員の先生方にもお配りさせていただいております。(委員たちが、資料を見る)

ご存知の通り、戦後の拡大造林政策で天然林を伐採し、奥地までスギ・ヒノキを植林しました。しかし、間伐もしているわけでありますが、現在、その人工林の3分の2が間伐が間に合わないで放置されて、荒廃しております。

放置された人工林の内部には日光が入らず下草も生えない、雨で表土が流出し保水力が低下した結果、谷川の水量も低下、生態系にも影響が出ています。

私も災害対策特別委員長でありましたので、豪雨による山崩れに関しましては、九州北部豪雨災害も現地も行ってまいりましたし、また西日本豪雨災害の被害も見てまいりました。災害に強い森をつくるためには天然林の再生が必要であります。

特にこの放置人工林はですね、食べ物がないということで野生動物たちが餌を求めて里に出てくると、こういう原因にもなっております。併せて、大量の花粉を発生させているという弊害もあります。

この放置人工林を天然林に再生すること、これが野生動物との共存や花粉症軽減にもつながるということです。

次に、この天然林化ですが、具体的にどうしていくかということなんですけども、これはもうずっと研究してるNPO関係者の方のお話が(注:熊森作成資料に)実体験を基にわかりやすく説明されております。

配布された資料を見ている委員たちと、質問中の若松謙維議員

特に人工林の間伐、これは必要だなと思うんですけど、実際にやってみると(人工林の)木を太くするには有効なんですけど、結局残された針葉樹がですね、成長してすぐに元の状態(放置人工林)に戻ってしまったというのが(配布資料の)最初の例であります。ですから、間伐ではですね、結局、天然林の復元にはならないことが、実証されております。

そこで、皆伐という考え方がありまして、この図にもありますが、まるごとしっかり(人工林の)木を皆伐して除くと、種とかが鳥に運ばれて自然に(天然林に)回復したということで、特にこの9年経過後、青く広葉樹が茂っている状況になっています。併せて、一番下の図にありますが、こういう風に豪雪とか寒冷地の上、シカも多いという地域は、当然、シカが若芽を食べてしまいますので、そのための防護柵を設置することが必要になってまいります。

この場所には、広葉樹が植樹されたそうですが、結局、周囲から鳥や風によって種が運ばれて、4年間で46種類の自然の木が生育したということであります。(平野虎丸顧問による植えない森造りの提唱)

今回のこの森林環境税はどちらかというと財源確保が重点なんでしょうけど、この税をどう使っていくかということがこれからの議論であります。是非、今ご説明させて頂いたような放置人工林の天然林化、是非、こういったところにも使途として使っていくべきだと考えますが、総務大臣、いかがでしょうか。

委員長:石田総務大臣

石田:森林環境譲与税の使途につきましては、法律上、森林の整備に関する施策及び森林整備の促進に関する施策を規定しているところでございまして、各地方団体におきましてはこの法律上の使途の範囲内において地域での実情に応じて幅広く断続的に事業を実施することが可能であり、ご指摘の人工林を天然林化する事業についても森林の整備に該当するものとして活用可能であると考えます。

答弁する石田総務大臣

委員長:若松かねしげくん

若松:そこで、農水省にお伺いしたいんですけども、いわゆる、実際にどう使われるかはなかなか不透明でありますし、実際にこのような天然林化っていうのはなかなかそのノウハウとして定着されていないし、今後どうやっていいかということがよくわからないということもありますので、是非ですね、放置人工林の天然林化ですか、これが進むように指針の明示とかノウハウの提供、これ是非ですね、林野庁にお願いしたいと思っているんですけど、いかかでしょうか。

委員長:林野庁、織田森林整備部長

織田:はい、お答えいたします。平成28年5月に閣議決定いたしました森林林業基本計画におきましては、多様で健全な森林づくりを推進することとしておりまして、その際、地域の自然条件等に応じて、針葉樹だけではなく、針葉樹に広葉樹が混じったような針広混交の森づくりなども進めることとしているところでございます。

これまでの対策に加えまして、この森林環境税を活用した地方団体の取組みにより、針広混交林化も含めて多様で健全な森づくりが一層推進されることを期待しているところでございますし、また農林水産省にいたしましても、必要な技術的支援を行って参りたいというふうに考えております。

答弁する林野庁、織田森林整備部長

委員長:若松かねしげくん。

若松:是非あの、そのノウハウが伝わるようにしっかり良いガイドラインなり、通達などを期待しております。よろしくお願い致します。

熊森から

今回、参議院総務委員会で配布された資料は、熊森が、兵庫県宍粟市波賀町原集落の皆さんと人工林を天然林化するため2005年から10年かけて共同実施した事業結果に基づくものです。

原集落のみなさん、本当にありがとうございました。みなさんとの先行事例が、全国に於ける人工林の天然林化の良き指針となります。おかげで、間伐では、針広混交林にはならないことを、前もって全国市町村の皆さんに知っていただけます。

[速報] 森林環境税 27562筆の全国署名と要望書を総務大臣宛に提出!!

全国で放置人工林の天然林化が進むよう要請しました

昨日3月13日、東京都の総務省庁舎内にある総務大臣政務官室にて、古賀友一郎政務官(参議院・自民)に、皆様の想いが詰まった2万7562筆の署名と森林環境税でスギ・ヒノキの放置人工林を天然林に再生することとそのための体制整備を求める要望書を届けてまいりました!

熊森本部に届いたたくさんの署名用紙には「日本の森を豊かにしてください」「国を変えるために熊森ががんばってほしい!」というお手紙も一緒に送ってくださった方々もおられました。みなさんの想いを、日本熊森協会の室谷悠子会長と現役参議院議員の片山大介顧問がしっかりとお届けさせていただきました!

署名提出後、室谷会長は、古賀政務官へ以下のような要望書を提出しました。

室谷会長はここで、

- 日本の人工林の3分の2が、放置林で、野生動物の食料にならないスギやヒノキの単一針葉樹林を人間が植えてしまったことで野生動物の生息地が失われてしまったこと。

- 山の保水力を著しく低下させ、各地で湧き水が激減し、台風や大雨により放置人工林が大規模に崩壊し、毎年多くの人命や財産が失われていること。

- スギ・ヒノキから発生する大量の花粉が、多くの国民が花粉症をもたらしていること。

について政務官にお話し、森林環境税を使って全国規模で放置人工林の天然林化を進めていくように国の政策を大転換していただきたいと要望されました。

古賀政務官は

「この問題は非常に重要な問題ですね。昨年は西日本豪雨災害など大規模な大雨災害がありました。総務省としても、森林環境税・譲与税が放置人工林の天然林化が進んでいくよう取り組んでまいります。」と回答されました。

片山大介顧問は

「森林環境税・譲与税がしっかりと市町村に天然林化に使っていただけるような体制づくりをしていただきたい。今後の国会で質問します。」と、古賀政務官へ話されました。

日本の森林は今、大転換期を迎えようとしております。熊森が今取り組んでいることは、今後の日本の歴史を大きく変えることにつながるかもしれません。メディアのみなさまには、ぜひ取材をしていただきたいです。またフェイスブックでこのブログを読まれた方は、広く世界へ拡散してください。

みなべ町での森山名誉会長講演「森林環境税で放置人工林の天然林化を」が、全国ニュースに!

3月6日夜、和歌山県みなべ町の旧ロイヤルホテルで、南部ライオンズクラブ主催の森山まり子名誉会長の講演が開催されました。

この日の昼にみなべ町を訪れた森山名誉会長らは、講演前に、真造議員に案内してもらって、有名な梅林や備長炭の炭焼きを見せてもらったり、森林組合の方と長時間懇談したり、数年前の紀伊半島豪雨で山が崩れて死者が出た場所などを訪れたりして、地元の貴重な声を聞いて回ることができました。

この町では、かつて、立木所有権の売買がさかんに行われたため、山のスギ・ヒノキ人工林の立木所有者が誰なのか、もうわからなくなってしまっているところが多いという問題があるということでした。

・

同じ日本の郡部と言っても、これまで熊森がずっと訪れてきた豪雪地帯の山や暮らしとは、全く違っていました。

みなべ町は第一次産業が元気な町です。

みなべ町風景

熊森運動のきっかけとなったのは、1992年1月の夕刊全国版トップに掲載された新聞記事です。実はこの記事の中の有害駆除されたクマの写真は、当時の南部川村のツキノワグマです。地元の人達は、この時のことをよく覚えておられ、当時、全国から非難の電話が役場に殺到して、ほろ苦い思い出がありますと言われていました。

このクマさんは、現在、清川小学校の玄関を入った所に、剥製となってガラスケースに入れられ、きれいに保全されていました。このクマさんに会える日が来るなど、考えてみたこともありませんでした。感無量でした。当時の状況など聞くことができました。

まだわかりませんが、森林環境税を使って放置人工林を天然林化する全国初の試みは、みなべ町から始まるのではという予感がしました。もし、そうなれば、剥製にされてしまったクマさんも浮かばれると思いました。

夜の講演会には、紀伊民報社と日高新報社の記者が出席してくださって、記事にしてくださいました。

この記事を、共同通信が取り上げ、ヤフーニュースにも流し、全国ニュースとなりました。

尚、講演会には、北野久美子熊森和歌山県支部長も参加され、名誉会長の講演会後、和歌山県の話をされました。

以下、紀伊民報社2019.3.7より

放置人工林を天然林に再生 森林環境税活用で講演

国が新たに導入する森林環境税の活用をテーマに、一般財団法人「日本熊森協会」(兵庫県西宮市)の森山まり子名誉会長が6日、和歌山県みなべ町内で講演した。鳥獣被害や山地災害など放置人工林による問題、動物と共存してきた先祖の知恵にも触れながら「森林環境税で、放置人工林を天然林に再生してほしい」と呼び掛けた。

講演会は南部ライオンズクラブ(山崎崇会長)が主催し、クラブ員に加え、町内や田辺市、印南町から役場担当職員、議員、森林組合関係者も参加した。

森山さんは、里山は先祖が手を入れてきたが、エネルギー革命などで使う人がいなくなったことで荒れ始めたと話した。先祖が野生動物とすみ分けし、手をつけなかった奥山まで戦後の拡大造林で人工林にしたが、いまは放置人工林となり、鳥獣被害や表土流出、山地災害の多発、湧き水の減少といった問題につながっていると解説した。

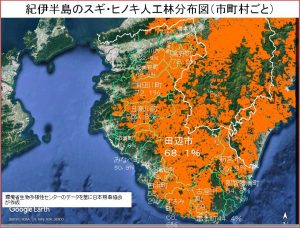

日本地図や紀伊半島の地図で、スギやヒノキなど人工林がいかに多くを占めるか色分けしたものを示し、放置人工林を天然林に再生するための協会の国への働き掛けや植樹などの取り組みも紹介しながら「森林環境税を天然林にするために使ってよいとなった。後に続くところが出てくるよう、ぜひその第一号に」と、みなべ町の取り組みに期待を掛けた。

熊森から

主催者が、最後に、「本当に有意義で、目からうろこのお話でした。和歌山県の人工林の多さにびっくりしました。原生林を残さなければならないわけも良くわかりました。」と挨拶してくださいました。

森林組合や、農家、炭焼き、行政の方たちが、自然保護団体である熊森の主張をどのように受け止められるのか、少し、心配でしたが、非常によくわかっていただけたように感じました。

講演後、経験豊かな町のリーダーたちが、熊森の言う通りやと思うなといって会員にもなってくださいました。しかし、私たちは、農業も、炭焼きも、林業もしたことがないので、本当はわかっていないことも多々あるはずです。これをきっかけに、いろいろと教えていただこうと思いました。

熊森の活動は、戦後造りすぎた人工林を豊かな天然林に再生させて、山川海を元気にし、100年後も1000年後も、全ての生き物と人間がこの国土でお互いに畏敬の念を持って生きられるようにしておくことです。

県平均人工林率62%の和歌山県 赤色部分が人工林で、7割~8割が放置人工林

P.S 全国の皆さんへ:森林環境税・譲与税で、今度こそ、放置人工林を天然林に再生しないと、日本文明が崩壊してしまうと熊森は危機感でいっぱいになっています。最後のチャンスです。会長・名誉会長共、全国を行脚して、これまでの26年間に調べたことを命の限り人々に伝えていく決意ですので、どうか私たちに話す機会を作っていただきたいです。お電話ください。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ