ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

森林環境税プロジェクトチームを結成!

- 2019-01-12 (土)

- くまもりNEWS

森林環境税でスギヒノキの放置人工林を豊かな天然林へ

2019年は、森林環境税が制度化される年です。2月から3月にかけて、国会で森林環境税の中身について議論がされます。あふれるスギやヒノキ放置人工林を、多様な生物が棲める保水力豊かな自然林へ戻しすチャンスです。近年、大雨が降るたびにスギやヒノキの人工林が広大に、何百か所にもわたって崩れています。2017年7月の九州北部豪雨災害、2018年7月西日本豪雨災害で多くの方が亡くなられたというニュースを見て、自然保護団体として放置人工林の天然林化は急務だと感じています。

22年間、熊森が進めてきた動物の棲める森復元の取り組みも広げていきたいです。

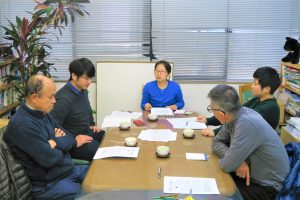

さらに本腰を入れて国会や全国の都道府県、市町村議会への働きかけを行っていくために、熊森本部スタッフとボランティアの方々で森林環境税プロジェクトチームを結成しました。1月12日(土)は室谷悠子会長をはじめ5名のスタッフとボランティアで初回の打ち合わせを持ちました。

これからも、本部、支部とも会員のみなさんと、知恵を出し合って、動いていきたいです!日本の森にとって大転換期にしたいですね。

参加をご希望の方はぜひ日本熊森協会本部にまでご連絡ください。

熊森本部連絡先:

TEL:0798-22-4190

メール:contact@kumamori.org

③日本熊森協会顧問 藤田 恵 氏(旧徳島県木頭村元村長)

- 2019-01-11 (金)

- くまもりNEWS

熊森運動が拡大すれば、ほとんどのダムが不要に

「水問題原論」嶋津暉之著北斗出版208ページ~209ページに、1988年3月に群馬県が試算した大規模な「森林保水力データ」が掲載されています。

利根川流域全体の森林の保水力 =20億立方メートル

利根川水系の9つのダムの合計貯水量夏=3億6000万立方メートル

利根川水系の9つのダムの合計貯水量冬=5億5000万立方メートル

私が顧問をしている日本熊森協会(室谷悠子会長)は、「拡大造林」後、放置され荒れ果てたスギやヒノキの人工林を、クマたちが棲める広葉樹の天然林に再生させる運動に取り組み続けています。

この運動が全国的に拡大すれば、日本の全ての川を埋め尽くしている約3000基のダムは、ほとんどが不要となるのではないでしょうか。

その結果、私の川復元20字定義「河口から源流まで、アユが自然遡上する川」が実現するでしょう。(2018年12月むすぶ№575に投稿より)

研究者の研究都合と行政の弱腰が引き起こした和歌山県台湾ザル根絶殺害の誤り

2019年1月2日京都新聞で、和歌山県の台湾ザルが根絶されたことを知り、空恐ろしくなりました。それにしても、おかしいなあ。当時、すでに、台湾ザルは三重県でも目撃されていたので、和歌山県だけで根絶できるはずがないと思い、ネットで調べてみました。

和歌山県庁記者発表 平成29年12月21日(木)

なんだ、和歌山県の大池地域から根絶したというだけの話か。それならわかります。しかし、離れザルが戻って来ることもあるのではないでしょうか。また、交雑ザルの中には、外見はまるでニホンザルだが、DNA鑑定すると台湾ザルとの交雑種だったというのも多かったと聞いています。(全て殺処分) これらは、見た目にはわからないということです。

京都新聞記事:「交雑種サル 不妊手術か安楽死か 問われる人間の功罪」

日本霊長類学会は、国の特定外来生物である台湾ザルをよくぞ根絶したと、和歌山県に学会功労賞まで授与したそうです。しかし、熊森としては、人間としてやってはならない残酷なことをしただけで、和歌山県にとってこの事業に何の意味があるのだろうかと思います。自然生態系にも地域住民にも、何の益もありません。

熊森と和歌山県台湾ザル根絶殺害問題

2000年に和歌山県の台湾ザル・混血ザル根絶殺害問題が起きた当初から、熊森は、これはナチスのわがままで思いあがったホロコースト思想と同一だとして、まだ小さな会だったにもかかわらず、祖先の全生命尊厳思想を守れと根絶殺害反対の大運動を展開しました。

まず元動物園があった現地へとんで行ってみました。廃園の際、台湾ザルを殺すに忍びないとして、当時の飼育者が横の山に放したであろうことが想像されました。そこにサルがいても困る人は誰もいないような場所だったからです。

地元の人たちにインタビューしてみました。サルによる被害は困るけど、それがニホンザルであるか台湾ザルであるか、そんなことに関心はないということで、地元住民としては当然だろうと思いました。

次に、和歌山県庁の担当部署に行くと、台湾ザルだけを根絶殺害するなんて、そんなかわいそうなことはできないという反応でした。日本人なら当然だろうと、私たちは安心しました。

しかし、権威に傘を来た日本霊長類学会の学者たちの根絶殺害願望はものすごく強くて、様々な理由を付けては行政に予算化を迫りました。しかし、どうも聞いていると、要するに混血することで自分たちのニホンザル遺伝子研究がやりにくくなるというのが台湾ザルを根絶させたい唯一の理由のようでした。

捕獲会社(WMO)の職員は仕事がほしいので、行政に根絶殺害すべきだ、うちが請け負うと通い始めます。

私たちはそれなりに生態学の知識がありますから、研究者たちにいくらでも反論できますが、3年ごとに部署替えされる日本の行政は皆素人状態から勉強し始めるので、肩書きのある研究者と熱心な業者にどんどん押されて行きます。当時の行政担当者は、ノイローゼ状態になったのではないかと同情します。

熊森は当時、形勢が危うくなってきたのを察知し、台湾ザル根絶殺害反対の署名活動を開始しました。夏の暑い日、兵庫県からJRの和歌山駅まで行って、駅前で声をからしてみんなで署名集めしたのを思い出します。(当時、まだ和歌山県支部はなかった)

そもそも台湾ザルが野生化したのは昭和34年(1956年)のことです。台湾ザルとニホンザルが自然交雑したのは、同種だからで、今後どんどん血は薄まっていくだろうし、仕方がないと私たちは思いました。研究者の皆さんの迷惑はわかりますが、そんなに混血ザルの存在が困るのなら、当時無制限に輸入されていた(現在も、ほんの一部にしか輸入制限はかけられていない)外来種の輸入を止めるべきだっただろうと思いました。

学術権威の力はすごいです。そのうちついに和歌山県行政は学者たちに押し切られて、台湾ザル・混血ザルの根絶事業開始に向かいます。しかし、当然ですが、県には反対意見が殺到。困った県は、当時無人島を探し始めました。避妊・去勢した台湾ザルに和歌山県がえさを与えて終生保護飼育する案です。和歌山県は賛同してくれる地権者を募ったのですが、現れなかったようです。今の熊森なら、島を買うこともできるかもしれませんが、残念ながら当時の熊森にはその資金がありませんでした。

和歌山県が、パブコメを募ったところ、根絶殺害反対がほとんどでした。この後は、賢い研究者の先生方の入れ知恵だと思うのですが、和歌山県民に限定して、1000人を無作為に抽出し、アンケートをとったところ、650人から返答があり、過半数の賛同が得られたということで、台湾ザル・混血ザル根絶殺害が一気に決定してしまったのです。

熊森は、負けました。今、思い出しても、悲しくなります。私たちの力が足りなかったばっかりに、何の罪もない台湾ザル・混血ザル全頭の命を奪うことになってしまったのです。申し訳なくて胸が痛みます。何回合掌しても、しきれるものではありません。

社会というのは、ほとんどの人が、そんなえげつないこと、そんな人の道に外れたことできないと思っていても、ほんの例外的な賢く強い一部の利権がある人たちの策略だけで行政の政策が決定され、訳のわからないままみんながその恐ろしい流れに流されていくことになるものなんだと、私たちはこの件から学びました。私たち利権のない自然保護勢力がもっともっと大きくなっておかなければなりません。

それにしても、あの時、650人が回答して、台湾ザル・混血ザルの根絶殺害を決めたアンケートとはどういうものだったのか、当時非公開で教えてもらえなかったような気がします。

この度、調べてみると、アンケートは2択になっていて、

1、捕獲して安楽死

2、避妊去勢後、施設で飼育

だったそうです。

なにい!3、このまま放置がない。

本当に研究者たちは頭がいいですね。狭い施設で何百頭ものサルを飼うのはかわいそうと思う一般県民の心を利用して、自分たちが望む方向に、アンケート結果を誘導したのでしょう。

ちなみに、大池地区の、台湾ザル・混血ザル根絶事業によって殺されたサルの数は、366頭。和歌山県が使った予算は5000万円だったそうです。1頭あたり13万円。捕殺業者にとっては、ぼろい仕事だったかもしれません。

霊長類学会の先生方は、一面、確かに優秀で偉い方たちであり、敬意を表します。しかし、台湾ザル・混血ザル根絶問題では、とんでもない間違いを犯されました。人間以外の生き物たちの命を人間が自由に操作して良いという前例を作ったことは、今後、自然に対する尊厳を国民が失って自然破壊を進める文化を作ることになる(実際なっている)と私たちは思います。

研究者のわがままだけからスタートしたナチスのホロコースト思想が、ついに行政や専門知識のない人たちを脅してここまでやったのかと思うと、改めて今の日本社会が空恐ろしくなりました。

年賀状2019年から ②日本熊森協会群馬県 川嵜實支部長(抜粋)

野生動物たちの行動変化が教えてくれている自然崩壊

自然は崩壊を始めています。

群馬県の自然林の中を歩いてみると倒木だらけ(注:ナラ枯れ)、下草も場所によっては「酸性雨」の影響でほとんど無し。そこに住む野生動物たちは食料が不足し、人間社会に出没するようになってきました。

人間は、環境保護者を自認する人々までもが野生動物が増えた増えたの大合唱で、ジビエ料理で地域起こしを始める始末。

しかし、国のデータは、確実に、「野生鳥獣による農業被害、林業被害は被害額、被害面積共に減少している」ことを示しています。

群馬県でも、鳥は鳴かなくなり、昆虫の姿を見ることも少なくなりました。既に「沈黙の春」の到来です。自然の崩壊と「動物であることを忘れた人間たち」への危機を、野生動物たちが私たちに教えてくれているのです。(補足:感謝すべき野生動物たちを、害獣指定して殺しているのが日本社会の現実です)

酸性雨が野菜の栄養価を下げている?

私たちは忘れかけていますが、人間の体は食べ物から出来ています。食べ物から栄養を摂取し体を維持しています。その食料に含まれる栄養素が激減しています。形はあっても中身はスカスカの状態です。土壌に含まれているミネラル分が「酸性雨」を中和するために使われているからと私は考えています。

食物は土壌が作ります。土壌が「酸性雨」で貧栄養状態になっています。野菜・果物の栄養素は50年前の20%までに激減しているそうです。

そして今や食物は出来る過程で大量の農薬(殺虫・殺菌・除草剤)の散布を受け、化学肥料で育てられています。さらに、私たちの口に入る過程で大量の多種食品添加物が使われています。

土が貧栄養、食物は農薬・食品添加物まみれ、現在に生きる人間が罹患する病気の多くの原因(生殖・免疫・精神の破壊)の基とシーア・コルボーン女史は「奪われた未来」で訴えています。

土壌中の微生物が「酸性雨」で死滅・減少していると考えると、人間の多くが栄養補助食品に依存していかざるをえないのが理解できます。

しかし、野生動物はその栄養補助食品を摂食することができませんので、中身のスカスカのどんぐり類等の食料を食べるしかありません。

子や孫が平和で病気に罹患しないで健康で安心して生きられる社会をめざして、今年も残された命を使っていきたいと考えています。

(熊森から)川嵜支部長は、体調の思わしくない中、自然保護、高齢化した町内の人たちのお世話に奔走されています。

年賀状2019年から ①東邦大学理学部 理学博士 大森禎子先生

<熊森に来た年賀状から>

大気中の硫酸濃度の上昇が、地球規模で木々を弱らせ枯らしている

昨年、資料をまとめました。

以前、発表させていただいたように、人類は二酸化炭素の発生量に比例して大気中に硫酸も発生させています。(補足:人類は、塩素も大気中に大量発生させている)

ドミニカ共和国(北緯18度 西経70度)は、アメリカの南に浮かぶ島ですが、原生林が全滅しています。

太平洋に浮かぶ島ハワイ島(北緯19度 西経155度)では、火山の反対のマウナロア山の北側の木が枯れています。ここは赤道に近いために気温が高く、上昇気流が起こり、北半球の硫酸を含む大気を引き寄せます。硫酸がここの樹木に附着して土壌が酸性化し、木々が枯れていっているのです。

硫酸に汚染された大気は上空に上がって冷却されて重くなり、北と南に分かれて下降し、北半球は偏西風の中に、南半球では極渦の中に蓄積されます。

南米大陸最南端のフェゴ島ではブナが全滅し、跡には幼木も草もなく地表は苔のみになってしまっていました。

ニュージーランド南島も、南北に伸びる山脈の西面と南端では、樹種に関係なく樹木が全滅しています。

汚染物の接触がないはずの赤道直下のインドネシア・カリマンタン(北緯0度 東経109度)では土壌からの溶出硫酸イオン濃度は40μeq/dm3を超えています。北半球で発生する硫酸は赤道を越えて南半球の樹木も枯らしているのです。偏西風や極渦の通過する位置の樹木の幼木は種を落とす前に枯れ、次世代の樹木は有りません。

日本は偏西風の通過道に入り、マツやナラが枯れ、偏西風の通り道は樹種に関係なく、枯れ始めております。(木々が弱ると、虫が木々を片付けに入ります。その虫を見て、多くの研究者たちは、虫が木々を枯らしたとして、農薬を用いて虫退治に躍起になっているのです)

(熊森から)大森先生はこれまで世界中を回って森の調査をしてこられました。しかし、硫酸濃度の上昇による木々の弱り・枯れは、経済第一の国や利潤第一の産業界にとっては公表されては困る研究であり、大森先生の論文はどの学会からもことごとく発表を拒否されています。(日本の学会の実態がわかりますね)

日本奥山学会は、大森先生に第1回日本奥山学会研究発表会で発表していただき、学会誌にも論文を掲載させていただきました。

人類は目先の便利さや快楽のために、地球上の森を枯らしているのです。もし、人類が全地球生物からなる地球裁判所に訴えられたら、確実に死刑判決が出されるでしょう。

2019年、無関心層にも訴えよう

あけまして おめでとうございます。

昨年末、出張で地方ホテルに宿泊した際、久しぶりにテレビニュースを見てみようと思い、チャンネルをいくつか回してみました。(家には、テレビがない)

夜だというのにどこの局も、みんなでギャハハと馬鹿笑いをしていました。

この国はいったいどうなってしまったんだろう。

見事にみんな、「今だけ、金だけ、自分だけ」

軽薄さに気味が悪くなってきて、テレビのスイッチを切ってしまいました。

殺されていく生き物たちの悲しい悲鳴、理不尽に苦しんでいる人間たちの苦悩、そして、何よりも、私たちの一番大切な母なる地球が、人類という一種の動物たちのあくなき欲望によって修復不可能なまでに大破壊され続けている。無理な馬鹿笑いに付き合っている暇などありません。

悲惨な現実を知らない日本人が多過ぎるのではないでしょうか。

いや、「見ザル、聞かザル、言わザル」を決め込んで、現実逃避しているかわいい意気地なしが多いのかもしれません。

このような人たちは、理不尽な悲しみ苦しみがついに自分に回ってきた時、見て聞いて声を上げる力が残っていた元気な時に、もっと動いて倫理感あふれる社会を作っておけばよかったと後悔するのでしょうか。その時は、もはや、時遅しです。

くまもりは、このような社会の無関心層にも訴えていこうと、ブログ、フェイスブック、ツイッターに加えて、インスタグラムも開始しました。現在、くまもりフェイスブックのフォロワーは、1723人ですが、くまもり室谷会長は、当面この数字を5000人に広げたいと、新年の方針会議で抱負を述べられました。みなさん、フォロワーを増やしていってください。マスコミが真実を伝えようとする熊森を取り上げてくれないのなら、熊森がマスコミになって真実を国民に伝えようという発想です。

(兵庫県庁記者クラブ代表者は、昨年、熊森からの兵庫県鳥獣行政の問題性を指摘する新事実発覚の記者会見要望に対し、「熊森の記者会見は拒否します」という民主主義社会にあってはならない県知事県庁忖度?回答をよこしました。今年も、記者会見要望を、お願いし続けていきます。)

熊森は今年も現実から目をそさらさず、発達した巨大な科学技術の前に今や弱者となってしまった他生物や自然の側に立ち、奥山保全・再生を中心に、自然農、国土大破壊のリニア新幹線や奥山風力発電問題など、自らの正義感と良心に基づいて勇気いっぱいに声を上げ、楽しく行動し続けます。

国民のみなさんの活動ご参加、ご寄付のほどを、よろしくお願いします。

破滅型の物質科学文明を持続可能な自然尊重文明に方向転換させるために、熊森は今年もがんばります。

クマたちより 2018年もありがとう!!

- 2018-12-31 (月)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 太郎と花子のファンクラブ | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

クマの魅力を伝えるHP「くまプラネット」より、熊森の保護飼育クマ 太郎、花子、とよの2018ベストショットを贈ります。

今年の11月7日に天寿を全うした花子も含めて、たくさんのみなさんのお世話とご寄付で保護飼育が続けられています。今年もありがとうございました。来年も太郎やとよに会いに来てやってください。

クマたちの様子はのくまくま日記で公開中です。Facebookページもありますので、ぜひフォローください。https://www.facebook.com/KUMAplanet/

獣舎の柵に寄りかかって、くつろぐ太郎(7月22日)

プールの水を飲み、お世話隊Hさんをジィーっと見る花子(2月25日)

ミズをほお張って、無心にムシャムシャ食べるとよ(5月29日)

みなさま、どうぞ良い年をお迎えください!

クマたちの餌場になっていたくまもり植樹地

日本の森は、クマがいて初めて森林生態系が完成します。

くまもりは、クマの棲む町但東町(兵庫県)が大好きです。

地元や行政が土地を提供してくださったので、但東町には4か所のくまもり植樹地があります。

12月22日、久しぶりに2002年度の植樹地を見に行きました。

今年の豪雨で地面がえぐれた林道を、奥山に向かって車で注意深く25分間ほど進みます。

途中、あんなに暗かったヒノキの放置人工林が一部、明るくなっていました。

わあ、間伐が始まったんだ。

間伐されたヒノキの人工林と縦横に造られた作業道

やっと、くまもり植樹地に到着。

あれから 16年、当時、植えた3年苗のクヌギやコナラが、見上げるまでに大きくなっていました。

なつかしい植樹地風景

人工林の山の中に、突然、ドングリ公園?が出現。

シカが多いため、森にはなっていない

今年も、クマたちが存分にここを利用してくれていました。

シバグリ(手前の木)は、どれもクマ棚でいっぱい

クヌギやコナラの下には、ドングリの殻斗(かくと)がたくさん落ちていました。

中のドングリは全て食べられて、殻だけが残っていた

あっ、クマの糞です。

原型が崩れかけたクマ糞を発見

神戸東ロータリークラブのみなさんをはじめ、2002年にここに植樹してくださったみなさん、

この植樹地が、冬籠り前のクマたちにささやかながら食料を提供して、クマの生存を支えていますよ。

次にもうひとつの植樹地に向かいました。ここは、2012年にも植樹しています。

シカ除け網の中で元気に育っていた2012年のカキ苗

2002年に植えた柿苗のシカ除けチューブは、もう外してあります。

どの木にも今年のクマ棚と爪痕がびっしり。

クマに枝を折られた後、新しい枝をいっそう伸ばしたカキノキ(クマの剪定)

この場所は伐採跡地でしょうか、以前、長いこと草原でした。

今年行くと、大きく育ったススキの間から、ものすごい勢いでアカマツが伸び出していました。

森の遷移が始まったんだ!

「動物たちに帰れる森を、地元の人達に安心を!」

クマたちの絶滅を止めるために、森再生に挑戦する一方、くまもりは緊急避難措置として、実のなる木を奥地に次々と植えてきました。正解だったと思います。

人とクマの棲み分けを復活させるため、来春も、また実のなる木を奥地にいっぱい植樹しましょう!

なぜ「植えない森造り」でなければならないのか 平野虎丸顧問のブログより

- 2018-12-17 (月)

- くまもりNEWS

「植えない森造り」でなければならない訳を、代々林業家の家で育たれた熊森の平野顧問が誰にでもわかるように、ブログに上手にまとめておられるので、以下にご紹介させていただきます

2018年09月21日

植えない森は、過程が大事

平野虎丸です。ご訪問ありがとうございます。

森は、植えないでも森になるので「植えない森」を皆さんにお奨めしていますが、植えたほうが早く森になるのではないか、とよく言われます。

しかし、植えない森は、森になるまでの過程がすばらしく、大事なのです。

森、と言えば、皆さんは樹が生い茂っているところ、と思われているかもしれませんが、森にも人間と同じように、種の時代から赤ちゃん、幼児、青少年時代などいろいろな時代を経て大人の森になっていきます。

まず、木が伐採されたあと、

●その地域の野草やイチゴなどトゲ類の先駆植物が発芽する。

●野草にチョウやハチなど昆虫がやってくる。

●ウサギやシカなど草食動物がやってくる。

●昆虫の幼虫や成虫を餌とする野鳥がやってくる。

●野鳥を餌とするタカやフクロウなど大型の野鳥がやってくる。

●木イチゴなど先駆植物に赤や黄色の実がなる。

●埋土していた森を構成する木の種が発芽して、成長を始める。

●周辺にある木の種や野草の種が飛んでくる。

●野鳥が種を撒き、木の種類を増やす。

●野草や木々、野鳥の種類が増えていく。

●先駆植物の棘類が成長して最終的に森を構成する木々をシカの食害から守り、森が本格的に成長を始める。

●森の成長と共に、茅を始め草原植物が姿を消し始め、先駆植物も枯れて森を構成する木々の肥料となっていく。

●森を構成する木々、というのが、皆さんが植えたいと思われている樹木です。

サクラ、クヌギ、ケヤキ、モミジなどです。

●森の初めに生えてくる先駆植物や草原植物は最終的な森の構成員ではありませんが、自然界に必要な植物や生物です。

●原生林では、野草も虫も野鳥も少なく、餌が少ないのでシカもあまり増えません。

●原生林を伐採することは悪いことばかりではありませんが、すべてなくしてしまうと、そこにひっそりと生きていた「ホイホイさん」のような生き物たちが絶滅します。

●そういう意味で、原生林は無くしてしまえば戻ることはありませんが、原生林の成り立ちが「植えない森」です。

●植えない森ができる過程において、たくさんの生き物たちが関わっていることが大切なので、森づくりを急がないで欲しいと思っているのです。

林業のように、木を伐採後すぐに整地をして(農薬などを撒くこともあります)、苗を植え、苗の成長と共に邪魔になる野草や先駆植物を刈っていくならば、野草も昆虫も野鳥も棲む暇がありません。

これが野草や昆虫が絶滅する所以です。

「漁民の森」や「企業の森」づくりは広葉樹を植えていますが、数種類の木材になる木だけを植栽するので、棘類など先駆植物も野草もなくなり、限られた草や虫だけが生き延びることになります。

自然界は人間が計り知れない植物や昆虫が生息しているので、植林しての森づくりは本来あり得ないものであり、行政と共に植林活動をされている皆さんは、木材生産をしているだけです。

森は多種多様な植物や生物を生み出しているものであり、シカが悪い、イノシシが悪い、というのは森づくりではありません。

イノシシは野草をひっくり返したりしますが、土を掘り返しているので、よいこともあります。

シカやイノシシが森を守っています。

「植えない森づくり」に人間の手は不要です。

人間が生まれる前から森はありました。

人間は森が完成した後に生まれてきたのです。

山に人間が木を植えて手入を続けることこそ森を破壊する行為です。

「日本一花の森」では、森になると消失していく希少な大陸遺存系草原植物を守るために年中草刈などの手入をしています。道づくりも草原植物を守るために必要です。

草刈りをしないと「すぐ森になる」。

それが植えない森です。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ