ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

ライオンズクラブ複合地区環境保全セミナーでの名誉会長講演

- 2018-12-17 (月)

- くまもりNEWS

先月、「クマが教えてくれた日本の森の危機」と題して、森山名誉会長が上記セミナーの記念講演の講師を務めました。

270名の参加者応募があり、ホテル大阪日航の部屋は入りきれないほどの人でした。

講演中の名誉会長

社会奉仕の一環として、日頃より地球環境の保全に取り組んでおられるライオンのみなさんの意識の高さが伝わってくるような会場の雰囲気でした。

熊森としては、レジュメの代わりにくまもり小冊子を全参加者に配布させていただきました。

講演の中で森山名誉会長が、

「私たちは会設立以来21年間、大型野生動物たちが棲める奥山水源の森を再生しようと、植樹会を何度も実施して、あの手この手で天然林の再生を手掛けてきましたが、私たちが森再生と言って造ってきたのはドングリの木が並んだドングリ公園であり、森ではありませんでした。

ドングリ公園?

長年みんなで森を造ろうと活動した結果、人間には森など造れないことがわかりました。

森は、虫や鳥や動物を含む自然が、気が遠くなるような長い年月をかけて造り上げるもので、今後は、原則として人工林を皆伐し、鹿よけ柵を設置した後は放置して、熊本の平野虎丸顧問が提唱されている自然に任せた植えない森造りをめざします」

放置人工林を皆伐して地面に日光が当たるようにした後は、何もしない方がいい。

種は鳥や風や動物が運んでくる。九州では、自然の回復力が大きいので、シカがいてもシカ除け柵は不要。

と、話したことが、大きな反響を生みました。

無理もありません。ライオンズクラブの皆さんの中には、私たち同様、地球環境の保全をめざして、一生懸命植樹活動にがんばってこられた方も多くおられますから、人間には逆立ちしても森など造れないと言われたら、ショックだったと思います。

ただし、熊森は、植樹活動を全面否定するつもりはありません。自然界に任せておけば森の遷移をたどりながら植生が変化し続け、最終的にすばらしい本当の森が数百年後にでき上がります。しかし、今すぐここにドングリの実る場所を誕生させたいなどとなれば、そこにドングリの苗を植樹するしかないからです。

講演後、豪雨による山崩れの後の被災地支援の募金にがんばってきたが、放置人工林を崩れにくい天然林に変えることが大切だとわかったとか、今後の植樹についてどうすればいいかなど、多くの方々から、様々な感想やご質問をいただきました。

神戸には、熊森の初期からずっと熊森を応援してくださっている女性だけのクラブがあります。

そのメンバーの方が、

「これまで熊森の活動を紹介してもあまり関心を示してもらえなかったが、今日、多くの参加者が熊森の話に熱心に耳を傾けているのを見て、時代が変わってきたと感じました。是非会員に登録して、この自然保護団体を支えてほしいです」

と、参加者たちに訴えてくださいました。本当にうれしかったです。

後半は、各地でのライオンズクラブでの活動報告でした。

各クラブの発表

私たち熊森は、「今だけ、金だけ、自分だけ」の日本人がどんどん増えていくのを恐ろしく思っておりましたが、ライオンズクラブのみなさんの報告を聞かせていただいて、ここに集まっておられる皆さんは、私たち熊森会員と同じだなと感じました。

みなさんは、安田喜憲先生が言われる日本文化、「祖先への感謝、未来への責任、生きとし生ける物への畏敬の念」をしっかり身につけておられることがわかり、とても心強く思いました。

今までの経験からすると、せっかく熊森講演を聞いて感動してくださっても、日々のめまぐるしい日常生活に戻ってしまわれると、ほとんどのみなさんが奥山水源の森再生の話など忘れてしまわれます。それだけ現代人は忙しいということですが、今回お話を聞いてくださったみなさんの中から、あちこちで、奥山水源の森再生活動支援の芽が生まれてほしいと、切に願っています。思い出して、年会費千円の応援会員になってくださるだけでも、奥山再生に貢献できます。

私たちには、今すぐ文明を、経済第一、人間中心、科学盲信から、自然保護に転換をしないと、この国も人類も、近い将来滅びることがはっきりと見えています。危機感でいっぱいです。

他生物のために、子供たちのために、気づいた者ががんばるしかありません。

最近は、マスコミが行政に忖度して、市民による環境保全や自然保護活動を取り上げなくなってしまった現状に、私たちは危機感でいっぱいです。

会長講演、名誉会長講演、環境教育を希望される方は、遠慮なくお声かけください。

学び多かった2018年くまもり親子自然農

今年から兵庫県三田市で取り組んだ年4回実施のくまもり親子自然農、どの回も、とても学びのある素敵な時間となりました。

☆☆☆

その3:稲刈り

10月28日(日)、第3回自然農は、待ちに待った収穫でした。

秋晴れに映える金色の稲穂たちは、本当に美しく、いつまでも見ていたいような光景。

たわわに実った稲に参加者一同感動しながら、鎌で大事に刈り取っていきました。

昼食は100%植物食

ここでの食事は、だし汁に至るまで、動物性の物は一切使用していません。

美味しいお昼ご飯をいただいた後は、大人と子どもに分かれての活動。

大人チームは収穫した稲のはざ掛けに、子どもチームは自然あそびに出かけます。

自然の力なのか、初めての子同士でも、すぐ仲良くなります。

自然体験は、子どもたちの心を健やかに、おおらかにしてくれる、最高の道徳学習だと思います。

☆☆☆

その4:収穫祭

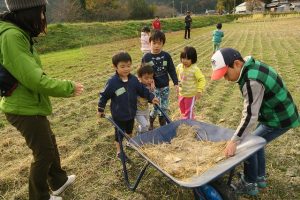

11月25日(日)、今年最後の自然農です。メインの作業は、前回収穫した稲の脱穀。

お天気は晴れたり曇ったりを繰り返していましたが、

何とか雨は持ってくれました。

脱穀には、昔ながらの足踏み脱穀機を使います。

今や、教科書や資料館などでしか、見かける機会がないのではないでしょうか。

大人と子どもで力を合わせての作業でしたが、これがなかなか難しい!

しかし、子どもたちの飲み込みの速さはさすがというべきか、

すぐにコツをつかんで上手に脱穀していました。

最終回ということで、昼食後に自然農第1回からの振り返りをしました。

午後は、しめ縄づくりです。

しめ縄は初めての方が多く、苦戦している姿も見られましたが、

来年のお正月飾りのため、皆さん頑張って作っておられました。

子どもたちには、来年の稲が元気に育つように、田んぼに稲わらを撒いてもらいました。

印象的だったのは、稲わらを撒く意味を説明せずとも、

「これが来年のお米の栄養になるんだね」とほほ笑んだ、6歳の女の子の言葉。

自然農での経験が、命の循環の学びに繋がったのかなと、嬉しかったです。

参加者のみなさん、ありがとうございました。

☆☆☆

こうして、全4回の親子自然農が無事終了しました。

様々な工夫を凝らした今年の自然農でしたが、特徴のひとつに、「食事」があります。

食事は、旬のお野菜が主体で、動物性食品は一切使っていません。

肉食に慣れきっている現代っ子がこのような食事にどう反応するか、不安もありました。

しかし、四季折々の自然の恵みを使ったお料理は、

優しい口当たりと、様々なお野菜の食感が楽しく、

子どもたちは「おいしい」「おいしい」と、にこにこ笑顔。

喜んでおかわりしていました。

毎回の感想文に、「いつもごはんをおいしくいただいています」等とあり、

次回のお食事はどんなかな?と、楽しみにしている声も。

かつての日本は、お米と自然からの四季折々の植物をいただく食文化でした。

私たち熊森スタッフも、本当においしいと思いましたが、この本来の日本食が、現代の子どもたちにとってもおいしいと感じるものであったことがわかり、本当に嬉しかったです。

都会と田舎が共存する三田市で、自然農を企画したのは、都会の子どもたちが、自然体験をする場になればという思いもありました。

参加してくれた子どもたちが、今はまだむずかしくても、いつか大きくなった時に、「人間は自然の恩恵を受けながら生きている。自然を大切にしよう」と思うようになってくれることを願っています。

苗の成長を見ながらの自然農では、途中、日程変更を余儀なくされる場面もありました。

自然を人間に合わせようとするのではなく、人間が自然に合わせて、その結果、自然からの恵みをいただく。これが自然農だと思いました。

田んぼを提供し、優しくご指導くださった会員のSさん、また、美味しいお食事を作ってくださった「お米の勉強会」の皆さん、

そして参加者の皆さん、1年間、本当にありがとうございました!(SY)

11月4日(日)林野庁初参加 祝 第11回くまもり東京シンポジウム「人工林から豊かな森へ」

2018年11月4日(日)東京都表参道のウイメンズプラザにて、くまもり東京都支部主催の第11回くまもり東京シンポジウムが開催されました。

今回のくまもり東京シンポジウムには、林野庁担当者がご出席くださり、今年5月に国会で成立した「森林経営管理法」をもとに、林野庁の考えていることを発表してくださいました。

くまもりの集まりで林野庁の係官が発表してくださるのは初めてのことであり、画期的なことです。時代の変化を感じるとともに、発表してくださった担当者には心からお礼申し上げます。

また、今年新たに熊森顧問になってくださった元徳島県木頭村村長の藤田恵氏も、ビデオ発表となりましたが、熱弁をふるってご講演くださいました。

室谷悠子くまもり新会長も、30分間の力強い講演を行いました。

以下は、各発表者の要旨です。

まず初めに、くまもり東京都支部の川崎支部長より挨拶がありました。

「日本は世界で唯一、首都にまだクマの棲む森が残っている国です。しかし東京都の山の多くが戦後の拡大造林政策でスギなどの単一人工林に覆われてしまいました。残された自然林の山の実りが悪いときは、クマなどの野生動物が人里に出て来てしまいます。

山にかかわってこられた三重県の後藤さんは、次のように述べられています。

「本来植林は大きな山でも、その3分の1しかできません。それ以上したら間違いです。

山の尾根は全部自然林で残す。谷間の緩やかな所だけ植林する。谷間にはスギを植え、中腹にはヒノキを植え、南向きの日の当たる所は全部自然林で残す。これが紀州人の掟でした。

戦後の拡大造林は、これを破って山という山に全部植林しました。だから今ある植林の3分の2は間違いです。

手入れできない人工林も、半分土砂で埋まったダムも、コンクリートで固められた河川や海岸も、全てが今後、大規模災害につながる負の遺産です。

全てのことに私が解決策を訴えられるわけでもありませんが、崩壊寸前の植林地に関しては国民総出で巻き枯らし間伐の運動を行えば、今なら崩壊を止められると思います。」

動物と人間の棲み分けを復活させるためにも、大都市の水源を守るためにも、来年度からの森林環境譲与税は、「放置人工林を豊かな森へもどす」ことに使っていただきたい。私たち都民にとっても、重要な話です。今日はたくさんのことを学びましょう。」

くまもり新会長 室谷悠子 「熊森がめざす豊かな森づくり」

「私たちが兵庫県北部の豪雪地帯で実験した例では、スギやヒノキの人工林に6割の強度間伐を施して、間に広葉樹の苗を植えても、数年たてばまた残されたスギが太り、林内が真っ暗な元の人工林に戻ってしまいました。こうなるともう広葉樹は育ちません。

人工林を広葉樹林に戻すには、定性間伐ではなく、皆伐または崩れやすい山では小面積皆伐を実施する必要があります。兵庫県北部はシカが多い場所でもあり、シカが侵入しないための囲いや雪対策が必須です。

一方、温暖で湿潤な気候の九州では森の再生力が大きく、シカが多くても、シカ除け柵など不要で、皆伐場所を放置しておくだけで、数年で広葉樹林化できます。

これまで熊森が人工林の広葉樹林化をめざして長年試行錯誤した結果得られた知見からモデルをつくり、国や行政に提示していかなければならないと考えています。

また、来年1月に国会に提出される森林環境税法案は、現段階では何に使うかという使途がはっきり決まっていません。ぜひ放置人工林の自然林化を使途に義務付けるよう、多くの国民の皆さんに声を挙げていただきたいです。」

熊森顧問・元徳島県木頭村長 藤田恵氏 「拡大造林で壊れ続ける四国の山と川」

「戦後の拡大造林により、山の保水力が落ちてしまいました。その影響で台風や大雨がくると山からどんどん土砂が流れてきて、川底やダムを埋めていきました。また、土建業者をもうけさせるための補助金規定に従って、山奥まで不必要な幅の広い舗装林道が作られ、山奥の自然がどんどん壊されています。」

林野庁森林整備部計画課 三間知也氏 「新たな森林管理システム(森林経営管理制度)について」

「林野庁としても、スギやヒノキなどの針葉樹の人工林を、造り過ぎたと感じています。なので、今後は減らしていき、林業で使われない部分は、できる限り針葉樹と広葉樹が混交するような複層林に変えていきたいです。

また、森林環境税が市町村で実際に使われる際に、土地所有者が不明もしくは亡くなられているなどの理由でおられないときは、市町村の権限で放置人工林の整備をしていけるように法改正しました。

九州豪雨災害や西日本豪雨災害で大規模な土砂崩れが発生したのは、人工林のせいではなくて、異常な降雨によるものだと私たちは考えています。」

この後、東京都支部、神奈川県支部から、活動報告がありました。

熊森から

この日、62名の方々がこの会場に来てくださいました。

参加者の中には、人工林問題や東京都のツキノワグマ生息状況に関心の高い都議会議員の先生や、大学の生物系の先生方もおられました。また、質疑応答の時間には、参加者からたくさんのご意見・ご感想をいただきました。

戦後の拡大造林政策の失敗は、林野庁だけの責任ではなく、声を上げなかった全国民に責任があると熊森は考えています。

林野庁は、ごく最近まで、戦後進めてきたスギやヒノキの針葉樹の単一造林に問題はないと主張されていましたが、ようやく「人工林を造り過ぎた」と発表されるようになりました。しかも、今回、民有人工林の8割が放置されていると、言いにくいことを正直に発表されました。国民としては、温かい拍手を送りたいと思います。

しかし、近年の豪雨被害で発生している山崩れに人工林が関係していることについては、今も林野庁は否定的であることがわかりました。

森林経営管理法や森林環境税が正しく効力を発揮するためには、多くの国民が山のことも勉強し、声を上げていかなければならないと思います。(国民が勉強しなければならないことが多過ぎて、大人は本当に大変です)

まだ、奥山放置人工林を森林環境税を使い天然林に再生すべきだという署名にご署名をいただいてない方は、以下のネット署名でご協力ください。Change.org森林環境税で、スギ・ヒノキの放置された人工林を天然林に戻してください

10月30日 安藤誠講演会 in 芦屋市・尼崎市

2018年10月30日、びっくりするような大きなオートバイに乗って、北海道釧路の鶴居村から、くまもり新顧問の安藤誠氏が兵庫県まで来てくださいました。

この日、昼は芦屋市で、夜は尼崎市で、日本熊森協会本部主催の講演会「安藤誠の世界」が持たれました。

昼の部

安藤氏は、プロのネイチャ―ガイドとして北海道やアラスカの原生的な自然をガイドされているだけではなく、アメリカのスミソニアン博物館で今年動画部門でグランプリを獲られたプロの写真家でもあります。

昼の部と夜の部では、全く違う内容でした。どちらもとてもよかったです。

安藤氏は何日間話しても尽きないまでの膨大な話す内容を持っておられ、会場の人達に合わせて語っていかれます。

今回は熊森協会主催の講演会だったので、熊森に合わせたお話を用意してくださり、私たちにとってはとても贅沢な時間でした。

夜の部

熊森の顧問を受けてくださったのは、熊森が21年間運動し続けているという継続への信頼(安藤氏流の信頼できる人=継続している人)や、権力に取り入ろうとしない姿勢を評価されたからです。

安藤氏は、検閲のないネットの世界が広がって、インチキ情報が渦巻く人間社会となってしまっている現在に大変な危機感を持っておられ、ヤラセが一切ないすべてが本物の自然界を垣間見ることによって、人間の嘘・社会の嘘を見抜く力をつけてほしいと強調されていました。

自然界で生き物たちは皆一生懸命生きており、人間と同じように豊かな感情があり、個性が全て違う。ずっとみていると、いとおしくてたまらなくなる。生き物たちはお金や権力とは無縁で、人間の100倍も1000倍もピュアに生きており、私たち人間に、人生で何が一番大切なのか(お金や地位ではないよ)を教えてくれるという話には感動しました。

予備校の人気講師だったというだけあって、語りは人をひきつけます。写真や映像には魅せられ、本当に癒されました。

原生的な自然や生き物たちの話の中に、強い意志や確固とした哲学がこめられており、参加者のみなさんは口々に、もっと聞いていたかったと言われていました。

小さい頃からお母様が心配になるほどヒグマにとりつかれ、深い愛情を持ってクマを守りたいと思われてきた安藤さんですが、プロの手になるきちんとした狩猟は認められます(彼自身は狩猟をしない)。その点が、私達熊森本部には理解できなくて、講演終了後、質問してみました。そうしてわかったことは、私は日本人ではなく北海道人ですと安藤さんが言われるだけあって、北海道の人はアイヌの狩猟採集文化(縄文タイプ)の影響を強く受けておられ、私たち熊森本部の日本人は、稲作漁労文化(弥生タイプ)の影響を強く受けているということです。納得しました。どちらにしても、自然への強いリスペクトという点では、連携できると思いました。

クマなんかいない方がいいという人には、自然は全てつながっているのでクマだけを切り取れないことを伝えるべきだと教えていただきました。アイヌ語でヒグマを表すキムンカムイは、「豊かなる山の神」の意と一般に説明されていますが、本来のキムンカムイの意味は神々の中の一つの神を指しているのではなく、アイヌの自然観では、ヒグマを失うことはかけがえのない自然全てを失うことなのだそうです。それほどクマは重要なものだということです。アイヌの自然観を勉強してみたくなりました。

安藤さん、お忙しくて全ての講演依頼には応じられない状況の中、兵庫県で私たち熊森のために講演してくださって本当にありがとうございました。

まだまだ教えていただきたいことが山のようにたくさんあります。今後とも、よろしくおねがいします。

森林環境税署名12月末まで集めます!

会員のみなさま

いつも応援いただきありがとうとございます。

たくさんのみなさまにご協力いただいた森林環境税の署名は、11/16現在22614筆を超えました。

ご協力に心より感謝します。臨時国会が開催中で、本部では国会議員を回って協力要請に力を入れています。

署名は、来年、国会に法案が出るタイミングで提出する予定とし、12月末まで集めることになりました。

豊かな森再生のため、もっとたくさんのみなさまの声を集めたいと考えていますので、もう少しご協力をお願いいたします。

◆署名用紙のダウンロード◆

http://kumamori.org/index.php/download_file/view/1395/

◆ネット署名◆

以上

兵庫県 ツキノワグマの狩猟、15日解禁

- 2018-11-14 (水)

- くまもりNEWS

以下、2018年11月14日神戸新聞より

クマ狩猟制限撤廃 効果は

兵庫県内でツキノワグマなどの狩猟が15日から解禁される。生息頭数の回復などを受けて2016年度に再開されたツキノワグマの狩猟数は初年度が4頭で、17年度は1頭のみだった。3年目の本年度、県は「狩猟者1人当たり1頭」としていた制限を撤廃する。

県内のツキノワグマは、絶滅の恐れから、20年間狩猟が禁止されていた。しかし推定生息数が「絶滅の恐れは当面ない」とされる800頭を超えたため、県は16年度に狩猟を再開した。

一方、クマの生息数増加に伴い、農家やハイカーらが襲われる事案も発生。本年度は人的被害はなかったが、9月までの目撃・痕跡情報は418件。但馬地域が約7割を占め、阪神、北播磨でも報告があった。

県は毎年度、クマの生息数に応じ、狩猟だけでなく、行政から駆除の依頼を受けた有害鳥獣対策も含めた捕獲上限数を設ける。本年度は、17年当初の推定生息数918頭の15%に当たる137頭。すでに有害鳥獣対策で9月末までに46頭が捕獲されている。

県内でのクマの狩猟は、免許の所持などに加え、特別な安全講習を受けた承認者だけに認められる。その数は16年度140人、17年度154人、本年度168人と増えているが、狩猟数は2年間で5頭にとどまる。担当者は「捕獲数は想定の範囲内。シカなどを狙いながら、護身のために承認を受ける人がほとんど。クマを人里から離れた奥山に戻す効果もある」と話す。

県内での狩猟は15日から、イノシシやニホンジカ、マガモなど計48種で解禁。期間はクマが12月14日まで、イノシシとニホンジカが来年3月15日まで。その他は同2月15日までとなっている。(山路 進)

熊森から

「明日から狩猟が解禁される。動物たちはなんも悪いことしてへんのに、撃たれるんや。痛いやろうな。私は胸が痛い。」

毎年、狩猟解禁日前日になると、故東山省三顧問の奥様がつぶやかれた言葉があざやかによみがえってきます。

奥様は、つらそうにお顔をしかめておられました。

狩猟については、様々な意見があります。

近畿地方では、狩猟を好まない人、狩猟に反対している人がほとんどだと思います。

だのになぜなくならないのかというと、おかみのすることに物言わない人たちがほとんどだからです。

おかみのすることであっても、間違うことはあります。

嫌なものは嫌、おかしいと思うことにはおかしいと言える国民こそ大人です。勇者です。

兵庫県のクマ狩猟に関しては、熊森は絶対におかしいと思っています。

なぜなら、広大な奥山生息地が人間によって破壊されたままだからです。

よって、「狩猟によって、クマを人里から離れた奥山に戻す効果もある」という言葉は、現実を見ていない、まったくおかしな言葉だと思います。

10月26日、熊森は兵庫県庁記者クラブで兵庫県のクマ狩猟などに関する記者会見のアポを取っていました。しかし、前日、急遽 、時間がとれなくなったとして記者クラブから中止の連絡が入りました。

仕方がないので、後日別の日に、記者会見の再アポを取ろうとしたのですが、記者クラブに断られました。

今回の神戸新聞の記事を読むと、一方的な行政発表を記事にしているだけです。

なぜ、21年間も兵庫県のクマ問題に完全民間で真摯に取り組んできた日本熊森協会本部の主張を、1行でも紹介しようとしないのでしょうか。

マスコミの報道姿勢には、がっかりです。

兵庫県が、熊森がさも非常識な団体であるかのごとく言いふらし、マスコミが確認もしないでそれを信じて取材を避けている節があります。

行政のそのような手に乗ってしまうのなら、マスコミに真相究明などできないと思います。本当に悲しいです。

熊森は、流されている疑惑についてすべて答えられますので、マスコミのみなさんは、ぜひ一度、熊森本部に取材に来てください。

ご自分の目と耳で、熊森をお確かめ下さい。そうすることは、熊森の為だけではなく、本当の情報を待っている国民のためであり、マスコミが国民から信頼される報道を流せるようになるためでもあるのです。

捕殺中心の兵庫県主導は危険 「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」の設立総会

- 2018-11-14 (水)

- くまもりNEWS

(2018年10月31日神戸新聞記事より)

兵庫、京都、岡山、鳥取の4府県は10月30日、ツキノワグマの広域管理に向けた「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」の設立総会を神戸市中央区の兵庫県民会館で開いた。府県境を超えて移動するクマの特性に合わせ、4府県の担当者が行政の垣根を越えて生息数の把握や対策などで連携する。

クマの行動範囲は100平方キロメートルともいわれ、兵庫県内では県北西部から鳥取、岡山両県にまたがる「東中国地域個体群」、兵庫県北東部から京都府北西部にかけた「近畿北部地域個体群(西側)」の二つの群れが生息している。だが現在は府県ごとに調査方法が違うこともあり、生息規模などの把握が難しいという。

同協議会は兵庫県の呼び掛けで発足。今年から調査方法を統一することや、二つの群れの管理方針を定めた「広域保護管理指針(仮称)」を2021年度に策定することなどを決めた。

近年、出没情報が相次いでいる大阪府や、環境省もオブザーバーとして参加。兵庫県森林動物研究センター(丹波市)の横山真弓研究部長は「クマの数が増え、分布エリアも拡大している」と連携の重要性を強調した。(前川茂之)

熊森から

奥山生態系の最大動物であるツキノワグマにどう対応するか、近隣府県の担当者が集まり情報交換して連携することは必要で、とてもいいことだと思います。

しかし、今回、上記事の総会開催にあたって傍聴が認められたのは記者だけで、自然保護団体である熊森などの傍聴は拒否されました。

このような姿勢が、まず、もうあるまじきことで、兵庫県の猛省を促したいと思います。私たち完全民間の自然保護団体に聞かれてまずいことなどあるのでしょうか。兵庫県は、前近代の隠ぺい体質から一刻も早く脱して、民主主義社会に合わせて全てを情報公開してほしいと県民として強く願います。

本協議会の模様を報じた毎日新聞の写真を見たところ、協議会参加者の大半は兵庫県庁と兵庫県森林動物研究センターの職員で占められています。会を主導したのは兵庫県森林動物研究センター(丹波市)の横山真弓研究部長のようです。これは大変危険だと思いました。

横山真弓氏は、野生動物の生息数を、野生動物を殺すことによって人間が決めた数に管理していくことに熱意を傾けておられる大変偏った研究者です。狩猟や有害駆除を推進するだけではなく、個体数調整という名の野生動物殺害を推進されます。兵庫県はなぜかずっと、彼女に兵庫県の野生動物対策を主導してもらってきました。その結果、人間性を失った残酷なだけの野生動物対応が当たり前になっています。

科学技術により地球上で最強の動物となった私たち人間が、本来取り組まなければならないのは、野生動物の個体数調整ではなく、野生動物たちの生息地保障による棲み分け共存です。彼女の論文は、兵庫県のクマたちの奥山生息地が放置人工林で埋まって大荒廃していること等には、全く触れません。目撃数・捕獲数・捕殺数などの数字を見て、「クマの数が増え、分布エリアも拡大している」と言っているだけです。行政としては行政の森林政策の失敗に言及しないこのような研究者を雇用することは、好都合だったのでしょうが、野生動物との共存をめざすなら、完全に研究者として失格です。

林野庁がこの11月、民有拡大造林地の8割が放置されて荒廃していると正直に発表しました。きちんと管理できているのは1%とも発表されています。もう我が国の「外から見たら緑で内部は砂漠」という森林大荒廃は、隠しおえなくなっているのです。野生動物は、こんな日本の山の中では生きられなくなって山から出てきています。

彼女が「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」を主導するのであれば、大切な科学部会から熊森を外すことは目に見えている上、山にいるクマまで殺す必要はないとまっとうな主張をしている鳥取県に、クマ狩猟の導入をせまることが考えられます。5府県の行政が、共存を忘れて兵庫県のように管理一色の残虐な対応に染まっていく恐れがあります。昔から人間は常軌を逸した残虐行為に熱狂する一面がありますから、本当に気を付けなければなりません。

野生動物管理思想が日本に導入されて19年になります。大量殺害の手をゆるめるとすぐに元の生息数に戻ってしまいます。もう破たんが確実になっているのに、いまだに行政が野生動物管理思想から脱することができないでいるのは、担当部署の任期が3年と期間限定されているため、専門性が持てないからです。動物にそんなかわいそうなことしていいのかなと思いつつも、数字やデータで攻めて来る管理派研究者に従ってしまうのです。

何か問題を感じたとき、誰がこれによってもうかるのかと考えると、予算獲得を狙って動く人たちの動きが見えてきます。兵庫県立大学と兵庫県森林動物研究センターで横山真弓氏の同僚であった坂田宏志氏は、兵庫県のクマが爆発増加していると言い出した人です。彼は何人かで公務員を退職し、野生鳥獣対策連携センターという株式会社を設立し、行政の仕事を次々と請け負っています。ネットで会社概要を見ると、役員4名従業員18名(うち博士7名)だそうですから、給与だけでもすごい額が必要でしょう。

野生動物を人間が考えた生息数に一定させることなどできませんし、そんなことをする必要もありません。野生動物は人間と違って、自然環境を改変して人口爆発を続けることはありません。環境適応数を超えると、自ら減少に転じます。これからの野生動物研究者は、このような神の手ともいえる自然界のバランスを勉強していただき、自然界のしくみを知った上で、生息地保障・被害防除など非捕殺での野生動物対応策を考えていただきたいものです。

11月11日くまもり葬 花子ちゃんありがとう

- 2018-11-13 (火)

- _クマ保全 | 和歌山県 | 太郎と花子のファンクラブ

花子は最後は心臓が弱って獣医さんに診ていただき、お薬を服用していましたが、27才の天寿を全うしたと思います。

熊森永久顧問の故東山省三先生(元和歌山県鳥獣保護連絡会会長)なら、きっとお葬式をされるだろうなと私たちは思い浮かびました。

そうだ、わたしたちも花子のくまもり葬をやろう!

11月11日

12:30 葬儀準備開始

遺影と焼香台のセット完了

飼育者であった山田氏手製のお棺に入った花子を、山田氏らみんなで埋葬場所前に運びました。

13:30和歌山県北野支部長の司会でくまもり葬開始

くまもり森山名誉会長が、花子を13年間深い愛情を持ってお世話してくださった山田氏にお礼を述べ後、「花子の訃報を聞いて私たちも涙が止まりませんでしたが、ずっと花子をお世話し続けてきてくださった山田家のみなさんをはじめ、お世話補助をし続けてくださったボランティアの皆さんの悲しみはいかばかりかとお察しします。こんなに多くのみなさんに愛されて、花子は幸せだったと思います」と、あいさつしました。

次に、喪主の山田氏が、「花ちゃんは、本当にやさしくて人懐っこくてかわいい子でした。もっと生きてほしかったです」と涙ながらに挨拶されました。

悲し過ぎて多くを語れないご様子で、参列者一同も胸を詰まらせました。

山田家から焼香が始まりました。

焼香が終わった参列者のみなさんは、思い思いに花子の遺体を触って在りし日を偲んでいました。

お花や香典はお断りしていましたが、それでもと届けられたお花や、熊森本部からのお花を、お棺の中に入れていきました。

お花を送って下さったみなさん、ありがとうございました。

花子が花に埋まってしまい、本当に花子になってしまいました。

最後に、山田氏と息子さんが、お棺に蓋をしました。

山田氏が息子さんの補助を得て、お棺をショベルカーでそっと持ち上げ、事前に掘られていた穴にゆっくり降ろして行かれました。この地区では10年前まで、人間も土葬だったそうです。山田氏が、花ちゃんは焼却場に持って行かず、敷地内に土葬したいと言われたお気持ちがわかるような気がしました。

穴の底に置かれたお棺に、参列者一同がスコップ1杯ずつの土をかけ、最後に山田さんがショベルカーで、穴を埋められました。

花子がよく抱えて遊んでいた丸太を、みんなで角塔婆の周りに並べました。まるで何かの遺跡のようないい感じのお墓になりました。

角塔婆の「月の輪熊 花子の墓」の文字は、13年間花子のお世話に通ってくださった熊森和歌山県支部長の北野さんが書いてくださったものです。

この後、参列者一同で、花子の思い出を語り合いました。

お世話隊のみなさんは、花子に会うのがとても楽しみで、会うたびに大いに癒されていたということでした。

花子は教えもしないのに、お世話に来てくださった人々を喜ばせようといろいろ心配りをするけなげなクマだったそうです。

「おもてなし上手な花子」ということで、話が一致しました。

クマが人間をもてなそうとしていたなんて、すごい話だと思いました。

最後に、「花子ちゃんありがとう」の文字の下で、みんなで記念写真を撮りました。

東京から参列して下さった方は、13年前、花子が神奈川県相模原市から和歌山に移送されて来るときも、車で伴走して花子を安心させてくださった方で、思いもひとしおのようでした。

熊森からは、毎月お世話補助に訪れていた和歌山県支部、本部、京都府支部、大阪南地区が参列しました。

再び1頭になってしまった太郎君は事態を察しているようで寂しげでしたが、見物客から貰ったピーナツを静かに食べていました。

熊森は、今後も太郎君の飼育補助に通います。

天におられる東山省三先生、これからも私達を見守っていてください。

太郎と花子のファンクラブに飼育寄付金を送り続けてくださった全国の皆様も含め、花子を愛してくださったすべての皆様のこれまでのご厚情に、改めて深く感謝いたします。

熊森から

飼育者の山田さんやご家族は、家族が亡くなったとの思いで、深い悲しみの中、次にしなければならない作業に動きに動いてくださいました。

また、お世話隊のボランティアのみなさんも、訃報を聞いて次の日すぐに駆けつけ、花子の遺体をきれいに拭いてくださったり、寝室をきれいに片づけたりして連日通ってくださいました。葬儀終了後も残って、汚れた寝室を水洗いするなど、黙々と働き続けてくださっていました。

私たちにとって、他生物も人間同様、この地球上に生きる仲間なのです。

一方で、クマの推定生息数をコンピューターで計算し、自分たちが勝手に決めた適正数に低減させようと、罠を掛けて次々とクマを捕殺するように指示し、遺体を解剖しては論文を書いている人達もいます。彼らにとって、クマはまるで物です。気の毒に、彼らにはクマの命の尊厳などわかりようがないのでしょう。細分化された科学が、全体(命)を見れなくしているのです。

大事なのは人間の命だけという西洋思考の人間至上主義は、やがて人類を滅ぼします。

日本は戦後、すっかり西洋文明に染まってしまった感がしますが、いい面は取り入れ、良くない面は変えていかなければならないと思います。

11月8日(木)岡山県クマ狩猟安全講習会 で 猟師10名に聞き取り 進んでクマを撃ちたい方はゼロ

2011年に、兵庫県のツキノワグマが爆発増加していると突然発表した当時兵庫県森林動物研究センター研究員で当時兵庫県立大学准教授でもあった坂田宏志氏は、その後、行政と連携して野生動物捕獲を進める㈱鳥獣連携センターという企業を起業し、代表取締役となられています。

その後、岡山県のツキノワグマの生息推定数を計算する仕事を行政からとられ、なんと、岡山県のツキノワグマも爆発増加していると発表されました。彼を知る方たちに、坂田氏は岡山県のツキノワグマの生息推定数を算出するにあたって、岡山県のクマ生息地を調査されていたか尋ねると、1回も山に入らずに生息推定数を計算されたということでした。事実なら、すごい方だと思われます。

以下は、岡山県の報道発表資料です。

1 推定手法

平成17年から平成29年までの出没件数、捕獲数、再捕獲数及び堅果類豊凶調査等のデータを基に統計手法を用いて推定した。(専門調査機関に委託)

2 平成29年末の推定生息数

中央値:254頭

(90%の信頼区間:134頭~432頭)

(50%の信頼区間:198頭~320頭)

この結果、2017 年から岡山県も、兵庫県に次いでツキノワグマ狩猟再開に踏み切りました。

行政は本当に肩書に弱く、人を疑うことを知らないように感じます。

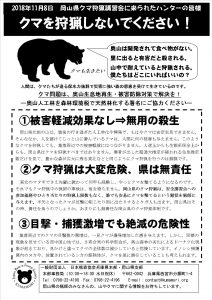

岡山県は、狩猟再開2年目の2018年、去年と同じく美作県民局に11月8日にハンターを集め、自由参加のクマ狩猟安全講習会を開催されました。

熊森本部スタッフと岡山県会員計5名は、去年同様、クマ狩猟安全講習会に来られた猟師の方々に「岡山県のクマは生息地を失っているので、山中のクマまで狩猟しないでください!」というチラシと岡山県クマ資料を配りました。

緑色ジャンパーが熊森会員

配布チラシは、Wクリックで大きくなります。

昨年度のクマ狩猟講習会参加者は30名でしたが、今年は60名ぐらいに増えていました。結構多くの方が熊森のチラシを受け取ってくださいました。うれしかったです。

お話しできた方は10名程度でしたが、進んでクマを獲りたいと言われた方はゼロでした。

兵庫県同様、岡山県もクマを獲る文化がないのだなあとわかりました。猟師はクマを獲りたいと思っていないのに、行政が研究者の言いなりになって猟師にクマ狩猟をけしかけているように見えます。もし、人身事故が発生したら、行政はどう責任をとられるのだろうかと思いました。

行政は売り込んでくる研究者だけではなく、いろいろな研究者の声に耳を傾けていただきたいです。山の中を走り回っている猟師たちに、この20年間で出会うクマが25倍に爆発増加しているかどうか、アンケートを取られてみたらいいと思います。結果が出たら、発表してくださいね!熊森は猟師の皆さんのアンケート結果に、とても興味があります。

岡山県 里山にクマの痕跡多数、奥山は人工林にも天然林にもクマの痕跡なし

私たちは狩猟免許を持っていないので、美作県民局でのクマ狩猟講習会に参加させてもらえません。

チラシ配りを終えたあと、岡山県の里山と奥山を調べにいきました。

里の集落周辺には、至るところに「クマ出没注意」の看板がありました。クマが来ないよう柿の木を多数伐採したのか、柿の木が以前より少なくなったと感じました。残されたほぼすべての民家のカキの木にクマが登れないよう、真新しいトタンが巻かれていました。

地元の女性聞いたところ、クマが出てくるので、今年、本腰を入れてカキの木を伐ったり、トタン巻きをしたりしたということです。確かにこれで人間はいいのでしょうが、食料不足のクマはどうなるのでしょうか。

カキの木には今年来たと思われる新しいクマの爪痕がついていました。

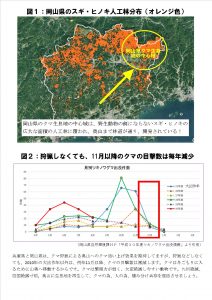

その後、岡山県の奥山にある若杉天然林(西粟倉村)に向かいました。

西粟倉村は、山全てがスギというくらい長い間スギの放置人工林で埋まっていた村でしたが、1年ぶりに訪れると、大規模な間伐があちこちで進んでおり、真っ暗だった山中が、かなり明るくなってきていました。人工林の天然林化が進み始めたのでしょうか。ならば、熊森としてはとてもうれしいです。

目的地である若杉原生林は、約80haのブナやミズナラ等の落葉広葉樹の貴重な天然林です。

この周辺で今年クマの目撃があったということですが、とにかく大勢の人間がこの天然林を楽しむために訪れる地なので、クマは安心して住めないのではないかと思われます。

この天然林の周囲は、延々と続くスギやヒノキの広大な人工林に覆われています。

クリックすると大きくなります。冬でも緑色の部分は、常緑の針葉樹です。

道中の延々と続く広大な人工林地帯からやっと抜け出して、熊森メンバーは紅葉のきれいな若杉天然林に到着しました。

21年前、熊森が「くまもり原生林ツアー」を始めた頃は、クマの痕跡がこの山に数多く見られました。当時、2頭のクマが棲んでいるということでいた。

しかし、最近は下層植生のササがどんどんと少なくなり、木々の葉や昆虫の数も減って、森が劣化し、見通しがよくなってきました。19年前から、クマだなや看板への爪痕など、クマの痕跡は全く見られなくなっています。

熊森メンバーは皆「山奥のクマが、里に下りている」と体感しました。

岡山県では昨年、山中で1頭のクマが狩猟されましたが(集落から200メートル以上離れないと銃を撃ってはならない法律がある)、クマ狩猟によって里に出て来るクマの数は減ったのでしょうか。

岡山県では今年、里に出て来た7頭が有害捕殺されています。人身事故も発生しました。

クマと人が昔の様に棲み分けできるように、狩猟より先に、奥山放置人工林の広葉樹林化を急ぐべきではないでしょうか。

現地は宮本武蔵生誕の地ですが、武蔵は今の放置人工林で埋まった岡山の山を見て、何を思うでしょうか。聞いてみたいものです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-300x201.jpg)