ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

リニアに関するマンガ冊子の訴訟、県は争う姿勢

以下、テレビ山梨より

山梨県が作成したリニアに関するマンガ冊子は違法な支出だったとして、市民団体がおよそ1200万円の費用返還を県に求めた裁判が16日始まり、県側は争う姿勢を示しました。

市民団体は山梨県が作成したリニアに関するマンガ冊子について、リニアの良い面しか書かれていない偏った内容のもので、これを県内の各学校へ配布したことは違法な支出として、県を相手におよそ1200万円の費用返還を求めています。

16日、甲府地方裁判所で始まった裁判の意見陳述で、原告団の川村晃生代表は「冊子はリニアのPR誌で、よいことづくめで宣伝している」と述べ、負の側面がない冊子配布は行政の自由裁量権を越え違法と訴えました。

一方県側は、県の整備方針に基づき作成されたもので違法とは言えないとし、請求の棄却を求めました。

熊森から

子ども洗脳以外の何物でもないこのような冊子配布に応じた教職員がいたとしたら、教師として全員アウトです。

実際に配布した教師はいたのでしょうか。

もしこのような冊子が配られてしまった学校があるのなら、リニアの負の面をPRする冊子を今からでも配布していただき、双方の意見を子供に伝えて下さい。それでなければ、教育になりません。

日本国内で、しかも教育現場で、こんな子どもロボット化事業が展開されていたなんて、戦慄を覚えました。

これって、本当に、日本国内であった話なのでしょうか。信じられません。

山梨県教育委員会に問い合わせてみます。

丸々と太ってきた 高代寺のとよ

「とよ」は、このところ、会員の皆さんらに送っていただいたクリとドングリを毎日10キロ平らげています。

置いてやっても、これまでと違って、カキやリンゴにはもう目もくれません。

食べたいのは、クリとドングリだけなのです。

10月15日は、米糠、クリ、ドングリの順に食べました。

1日の食事量である10キロのクリとドングリ。

この1週間でお腹が見事、ぽっこり出てきました。

冬籠りに向けて、食い込みに必死です。

以前、兵庫県森林動物研究センターのクマの専門家が、秋にクマが人里に出て来る理由を5つあげておられました。そのうちの2つは、カキの実など里の物の方が山の物よりおいしいから(味しめ説)、人間を恐れなくなったから(人なめ説)でしたが、「とよ」を、見ていると、どうも違うのではないかと思います。

熊森は、クマは本当は冬籠りに備えてシバグリやドングリを食べたいのだけれど、人間にシバグリやドングリの木を伐られてしまい、食べるものがないので、怖い人間のところに一大決心して出て来ていると思います。その証拠に、クマは昼行性なのに、里に出て来るのは主に暗くなってからです。みなさんはどう思われますか。

同じ現象を見ても、見る者によって、解釈が180度違ってきますね。

ちなみに例年「とよ」は、12月に入って、もういつ冬籠りに入っても大丈夫なまで全身に脂肪を溜めこみ終わると、再びリンゴや柿も食べ始めます。

神奈川県厚木におられたツキノワグマ花子ちゃんのお父さん、和歌山まで会いにきてやってください

太郎と花子の獣舎がある和歌山県有田川町の生石(おいし)高原にも、さわやかな秋風が吹くようになりました。

生石高原はススキが原で有名です。

2005年のことです。当時、神奈川県厚木市(訂正:相模原市でした)に、経営されていた会社が倒産したことによって、長野県から連れ帰って14年間育てていたツキノワグマの飼育が続けられなくなってしまった、土建会社の社長さんがおられました。

あの時、このクマを薬殺するしかないと追い詰められていたこの社長さんのことを知った近隣の女性から、熊森にあまりにも愛らしいこのクマを助けてやってほしいという電話が入り、太郎というツキノワグマを飼っておられる和歌山県の山田さん一家に引き取っていただきました。

あの時、社長さんは、お名前も今後の行先も言われないまま、熊森神奈川のメンバーたちと別れられたそうですね。

いよいよ、クマを入れた檻を積んだトラックが和歌山に向けて出発するとき、あなたは泣いておられたと聞いています。

そして、そのうち和歌山まで会いに行くからなと、クマに話しかけておられたそうですね。

名前のないクマさんでしたが、私たちが花子と命名して、大切に飼育させてもらうことにしました。

生石に来た日の花子2005年8月

あれから13年、熊森も和歌山県支部を中心に、最大限の愛情を持ってお世話に通い続けています。

その花子も、もう27才、だんだん動きもにぶってきました。

最近はハアハアとしんどそうなう息遣いを見せるようになり、あんなに元気できれいなピンクだった歯茎や唇も白色になってきました。

食べる量も減ってきました。

花子は、最近、何かにもたれかかっていることが多くなった。10月13日撮影

現在、獣医さんにも診てもらっています。

獣医さんは、心臓が弱ってきたのかなあと言われています。

あの後、ツキノワグマ花子のお父さんは、和歌山に会いに来てくださったのでしょうか。

クマは、一生恩を忘れない動物です。

花子は1日たりともあなたのことを忘れていません。

もし、お元気で存命中なら、どうか花子に会いに来てやってください。

花子がどんなに喜ぶことかしれません。

どうかよろしくお願いします。

10月12日 四国のクマの絶滅回避をめざし 熊森が 第2弾!高知県香美市の山林22haを新たに取得

本日、熊森は、四国山地の剣山系にわずかに残されたクマの生息地圏内に、新たに22ヘクタールの山林を購入することに成功しました。

平成30年2月27日、当協会は四国のクマの生息地を確保するため、四国森林管理局が設定した緑の回廊が途切れる場所に、緑の回廊をつなぐ効果もねらって、高知県香美市物部町の自然林を22ha購入しました。

今回購入した山林は、前回と同じく緑の回廊が分断された場所にあり、第1弾のトラスト地から1㎞しか離れておりません。

分断されたみどりの回廊をさらにつなげることができる場所です。

現地を、拡大します。

今回購入した山林は、標高が830m~1044mで、ほぼ全域が人工林です。

熊森は、標高800m以上の山は、野生動物たちの生息地として野生動物たちに返すべきだと思っています。

事前の調査で、この山林の尾根付近で、ツキノワグマの今年の新しいスギの皮剥ぎの痕跡を確認しました。

山林内の数か所に、クマによる新しいカワハギが見つかりました

まちがいなく、クマが利用している山です。

今後は、実践自然保護団体として、人工林を伐採して自然林を再生し、クマたちの餌場拡大をめざします。

購入資金は、会員からの寄付金を充てさせていただきました。

室谷悠子会長や本部研究員、熊森高知県支部員らは、山林購入後、高知県のある国会議員事務所を訪れ、四国のクマの絶滅阻止や奥山人工林の天然林化に取り組んでいただけるよう、お願いしました。

また、午後2時からは、高知県庁記者クラブで記者会見を行いました。5名の熊森高知県支部員も参加してくれました。

報道機関としては、NHKテレビをはじめ、朝日、毎日、読売等の新聞記者が来てくださいました。

近いうちにテレビニュースで放映される予定です。

その時は、ぜひ、四国会員のみなさん、ご覧になって下さい。

私たちは、今後も、四国の貴重な自然を丸ごと完全な形で次世代に残していくためにも、クマの絶滅回避をめざして実際的に効果がある活動を続けてまいります。

みなさん、ぜひ、日本熊森協会を今後とも応援してください!

今回の新たなトラスト地購入にあたり、様々な方々にお世話になりました。

みなさん本当にありがとうございました。

青梅猟友会会員による親子グマ駆除問題 熊森が刑事告発受理の申し入れを取り下げて終わる

熊森本部は、東京都青梅猟友会に所属する会員が、2016年11月に親子グマ3頭を駆除したにもかかわらず、駆除数を1頭分しか青梅市に届け出ていないことを、同猟友会の内部告発により知りました。

熊森本部はさっそく証拠物件を確認し、「鳥獣保護管理法」等違反でこの猟友会員を刑事告発する準備を進めました。(2018年2月会報くまもり通信94号参照)

しかし、青梅市は熊森の動きを察知したのか、熊森が予定していた刑事告発記者会見直前に、当該猟友会員に再度聞き取ったところ、捕殺グマは実は3頭だったことを明らかにしたと、熊森の先を越して全マスコミに文書で通達してしまいました。青梅市が、この猟友会員を擁護しようとしたのだと思われます。

熊森の刑事告発の申し入れを受け、青梅警察署は捜査を開始してくださいました。そして、3月14日、熊森本部と熊森東京都支部は、現場の山中で、青梅警察署担当職員から捜査結果の説明を受けました。

青梅警察署員の説明後、再度現場検証する熊森本部と熊森東京都支部員ら(2018年3月14日)

事件があった場所は集落から400メートルも離れており、クマが居ても何の問題もない場所です。前述の猟友会員が、猟犬やハンターに追われてこんな山の中まで逃げ込んでいた親子グマを撃ち殺したことに、まず、私たちは深い憤りを感じました。

また、山中に逃げ込んでいる親子グマの母グマを捕殺することを認めた当時の青梅市にも問題があります。残された子グマは母グマなしには生き残れないことぐらい、誰でもわかることです。

この猟友会員は、「現場は当時、サワフタギ等の藪に覆われており、木から降りて藪に隠れた母グマが向かってきた。我身を守るため散弾銃を撃ったら、子グマ2頭にも当たってしまった」と警察に供述したそうです。

その後、熊森が、情報公開制度を使って青梅市の森林整備記録を取り寄せたところ、事件現場は当時、下草や低木が刈られた後で、その後は現在に至るまで、森林整備は行われていないことがわかりました。

ならば、当時、藪に覆われて母グマや子グマが見えなかったという供述は、客観的事実と矛盾します。当該猟友会員が警察に供述した内容に、真実でない部分があったことを熊森は確認しました。

しかし、撃つ必要のない親子グマを撃ったのではないかという疑問は残るものの、目撃者がいません。撃たれたクマは1頭ではなく3頭だったという以上の真相究明は難しいと結論し、熊森は2018年8月 16日、青梅警察署に刑事告発受理の申し入れの取り下げを通知して、この件に終止符を打ちました。

このような結果に終わりましたが、今回の刑事告発の申し入れは、猟友会や野生動物捕獲業者による違法行為を抑止することにつながると思われ、それなりの意味はあったと熊森は考えています。

弁護士の先生方をはじめ、いろいろな方にお世話になりました。みなさん、ありがとうございました。

「物言えぬ野生動物たちの代弁を」10月13日14時~ 尼崎商工会議所 502号室にお集まりください

2018年10月5日、熊森本部は、兵庫県でクマたちが大量に捕殺されている地域を訪れました。

ここでは、集落や田畑から200メートルまでの裏山の中にかけられたシカ・イノシシ罠の8割が、今や、クマ捕獲罠を兼ねた共通捕獲罠になっているそうです。

クマ・シカ・イノシシ共通捕獲罠

去年から兵庫県では、クマの存在が精神被害にあたるとして(!)、山中でもクマを捕獲して良いことになりました。その結果、臆病者のクマがどんどん捕れるようになったということです。

集落と裏山

クマは犬よりずっと鼻がいいと言われていますから、罠の中の餌の匂いに吸い寄せられて、かなり遠くのクマまで罠に入ってしまうのではないかと、推察されます。このあたりのクマたちは根こそぎ罠にかかってしまうのではないでしょうか。

兵庫県には、元々、クマを獲る文化も、クマ肉を食べる文化もありません。この地域でも、地元猟師でクマを獲りたい人は皆無だそうです。それどころか、兵庫県が推進しているクマ狩猟に地元猟師が断固反対しています。クマを目撃しても地元の人達は、届け出たりしないそうです。

じゃあ、どうして山中にいるクマまで有害捕獲しているの?

今世紀になって台頭した野生鳥獣管理派の研究者たちが、県内のクマは918頭にまで爆発増加している、800頭を超えたら狩猟を再開すべし、15%の137頭までは殺処分してもいい、田畑や集落から200mの範囲であれば、山の中に掛けたシカ・イノシシ罠にかかったクマは殺処分すればいいと行政に進言したからです。(日本の行政職はふつう3年ごとに担当者が変わっていく仕組みになっているので、彼らに専門性を期待することは無理です。いきおい、権威のある大学の先生たちの出した結論に従うことになります。)

このあたりの山を見てみましょう。さすが、自然林です。いいですね。

自然林

山の中を望遠レンズでのぞいてみました。

自然林の中

何と、下層植生がありません!10年ぐらい前からシカが移動してきて下層植生が消えたということです。

生息地が大荒廃して、餌が激減しているのに、クマが爆発増加などするのでしょうか?

自然界は、本来、神のみぞ知るの世界で、数量化することなど不可能です。

しかし、数量化すると、科学的で真実性があるように見えてくるから不思議です。要注意、要注意。

918頭、800頭、15%、137頭、200m、みんな、まちがった数字かもしれません。

ある猟師が言いました。

1992年のクマ数が60頭で、2018年のクマ数が15倍の918頭?!そんなん、ありえないよ。

クマ数が2倍になっただけで、山に入った猟師は気づくで。

それとも、今の918頭が正しいんやったら、1992年も918頭やったんやろ。

ノーベル賞受賞の本庶佑京都大学特別教授が新聞紙上で、

「多くの科学者が重視するネイチャーやサイエンスという科学雑誌の論文でも、9割は嘘で、10年後に残っているのは1割だ」

と、言われていました。

兵庫県行政は、野生鳥獣管理派研究者たちの高い学歴や博士号などの肩書に惑わされていませんか。

完全に彼らの残虐非道な野生鳥獣管理(=殺害)思想に飲み込まれてしまっているように見えます。

しかし、長年山を歩き続けた徹底した現場主義者の私たちは、そう簡単には惑わされません。

私たちはこれまで、地元をはじめ、どんな人々の話も、もちろん管理派研究者たちの話も逃げずにしっかり聞いてきました。(管理派研究者たちは私たち自然保護団体をバカにしているのか、私たちの話を聞こうともしませんが)

兵庫県の野生鳥獣管理は、人間の都合しか考えていない低レベルの野生鳥獣対策であるように思えます。

今や銃やハイテク罠の前で、野生鳥獣は完全弱者です。彼らへの愛や彼らの命の尊厳が、完全に忘れ去られていると感じます。

誰が、今の非人道的な対応をただすのか。

物言えぬ野生動物達にも心を寄せることのできる一般国民しかありません。

10月13日の尼崎集会には、一人でも多くのみなさんにお集まりいただきたいです。

狩猟や有害駆除の現状を知って、どうあるべきか共に考えませんか。

近隣府県からの参加も歓迎です。

森林環境税署名 1万筆突破、もっと声が必要です

熊森会員のみなさま

いつも応援いただきありがとうございます。

会報96号が届いているころだと思います。

2018年6月から集めている森林環境税の署名、たくさんの方にご協力いただき、紙とネット署名を合わせて1万筆を突破しました!本当にありがとうございます。特に林業県である熊森協会宮崎県支部のみなさんがたくさん集めてくださいました。

国会を動かすには、まだまだ声が必要です。

10月末の集約へ向けて、もうひと頑張りご協力をお願いいたします。

この署名をきっかけに、日本の森の危機を知っていただき、豊かな森再生のために日本熊森協会の会員になっていただければ幸いです。

集めた紙の署名を持っておられる方は集約のため、そろそろ本部にお送りください。

送付先

662-0042 兵庫県西宮市分銅町1-4 熊森ビル 一般財団法人 日本熊森協会

◆署名用紙のダウンロード◆

http://kumamori.org/index.php/download_file/view/1395/

◆ネット署名◆

https://chn.ge/2JsWbSW

かわいそうと思う心をとりもどそう 島牧村 罠の中でおとなしくしているヒグマを山に運び射殺

9月になって北海道島牧村に連日出没していたヒグマが箱罠にかかり、9月30日、罠ごとトレーラーで山に運ばれて射殺されました。

せっかく山まで運んだのなら、射殺ではなく放獣してやれなかったのでしょうか。

体長約170センチ、体重100キロの4歳から5歳くらいの雄グマだったそうです。

写真は、北海道新聞デジタル版より

熊森から

私は、このヒグマの目と顔が、脳裏に焼き付いて離れません。

人間を疑うことを知らない、すごく性格の良いクマだったように思います。

港に出て来て船の中の魚を食べたり、夜中に集落をはいかいしたりしたのは確かにいけなかったと思います。

ヒグマがうろつくことによって、人身事故が起きるのではないかと心配された方も多いと思います。

しかし、殺してしまう前に、人間の所に出てきてはいけないと、このヒグマに教育することはできなかったのでしょうか。

以前、地元のガイドが、ヒグマは人間より大きいので、人間を見るとかわいいと思って寄ってくる傾向があるので困りますと言われていました。

このヒグマも、人間という動物に、良い感情を持っていたのだと思います。

殺すなんてかわいそうという人はいなかったのでしょうか。

日本社会は、かわいそうという感情を、もう一度取り戻さなければならないと思います。

それは他生物の為でもありますが、とりもなおさずわれら人間の為でもあるのです。

船の魚を食べられるなどして、漁民のみなさんは腹が立ったと思います。

しかし、海に魚が豊かに存在するのは、奥に豊かな森があるからです。

その豊かな森を造っている生き物の一つが、ヒグマです。

人とヒグマは、持ちつ持たれつなのです。

まして、ヒグマは先住民です。

殺さない共存方法を探ってこそはじめて、人間は生態系の頂点に立つ資格があります。

信じられない! 北海道北見市 デントコーン収穫後の畑で箱罠にかかった子グマ3頭を殺処分

9月30日、北海道東部にある北見市で、箱罠にかかったヒグマの子供3頭が駆除されました。

以下、TBSニュースより

TBSNEWS、10月2日付

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3487775.html

子グマ3頭は親グマとはぐれたとみられ、体長がおよそ70センチ、体重が8キロほどで、今年生まれたばかりの“三つ子”とみられます。

地元のハンターによりますと、設置されたわなは通常、子グマ1頭の重さだと扉が閉まる装置が反応しませんが、3頭がいっぺんに中に入ったため、扉が閉まり捕獲されたとみられます。

地元の猟友会は近くに親グマがいないか警戒を続けています。(02日02:01)

熊森本部はさっそく、北見市役所留辺蘂総合支所の担当者に電話しました。

熊森:子グマがデントコーン畑を荒らしたのですか?電気柵は、設置されていましたか?

担当者:9月初めにデントコーン畑がクマの食害を受けた跡があって、調べたら十数センチのヒグマの足跡がありました。

被害を防ぐために捕獲罠を設置しました。しかし、なかなか被害は減らずでした。9月27日ごろにデントコーンは収穫されました。収穫後もヒグマがデントコーンを探しに来るのではないかと思い、その後も罠をかけておいたところ、およそ3日後に3頭の子グマが罠にかかっていました。デントコーン畑を荒らしたのは子グマではありません。電気柵は、設置しておりませんでした。

熊森:「北海道ヒグマ管理計画」には、●捕獲する前に被害防除対策をすることとあります。まず電気柵を設置してください。デントコーンの●収穫後は、罠を撤収すべきです。体重8kgの●子グマまで殺すなんてひどすぎます。

留辺蘂の隣の遠軽町では、ヒグマの被害防止対策や追い払いに力を入れている方がいます。ヒグマがデントコーン畑へ侵入した経路を特定して、クマの通り道に数mの長さの電気柵を設置しただけで、一度電気ショックを受けたヒグマは2度と畑に入ろうとしなくなったという動画を撮影されています。

今後は、ぜひ被害防除対策をやってください。

熊森から

人間には人の情けというものがあるので、多くの行政は、子グマが有害捕獲罠にかかると放獣します。

今回の北見市の対応には、胸が痛みました。

「北海道ヒグマ管理計画」では、北海道はヒグマの数を調整する<個体群管理>ではなく、1頭1頭のヒグマの性格を見て対策を考える<個体管理>を行うことになっています。

人とヒグマが共存していくためには、まず捕殺ありきではなく、電気柵の設置や誘因物の除去など、被害防除対策を徹底していくことと、記載されています。

しかし、現実は、被害防除もせずにいきなり罠を掛けて、デントコーン収穫後も罠を片付けず、かかったクマは子グマであっても無差別に殺害していました。

北見市出身者でとしては、非常に残念でした。

みなさんも、北見市のクマ行政担当者に声を届けてください。

北見市役所留辺蘂総合支所 産業課 農務係

TEL:0157-42-2430 FAX: 0157-42-2500

Mail:ru.sangyo@city.kitami.lg.jp

p.s 北海道の良い点・・・北海道のマスコミが、捕殺も含めて、クマのニュースを写真や映像でどんどん道民に流しているのは、とても良いことだと思います。行政や地元、猟友会の方々をはじめ、いろいろな立場の方の意見も聞けます。クマの顔もアップで出るので、命を感じることができ、いろいろと考えさせられます。

以前、兵庫県のマスコミも、クマのニュースをオープンに報道していましたが、もう何年も前から、一切の捕殺報道が消えました。報道規制がかけられたとしか思えません。よって、兵庫県民は、クマを初めとする野生動物が大量に捕殺されていることすら知りません。今年からは、クマの目撃情報も、新聞紙上から消されました。

「民は由らしむべし、知らしむべからず」こんな封建時代に逆戻りの県は、他にあるのでしょうか。知りたいものです。

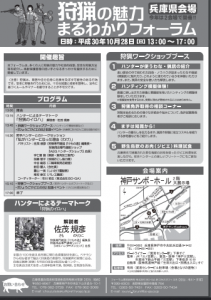

まだやっていた 「すごいアウトドア!!」 環境省主催 10月28日 兵庫県会場

熊森から

熊森は、狩猟を100%否定しているわけではありません。

しかし、アウトドアスポーツとして生き物の命を奪うことは、認められません。

まして、銃を持つのですから、アウトドア感覚でハンターになられたのでは、銃を持たない私たちにとっては恐怖です。

これまで何度も環境省に、すごいアウトドア!!という表現をやめるように、どこがエコ・ライフなのかわからないと訴え続けてきました。

猟師になるということは,もっと真剣なものでなければならないと思います。

熊森は、環境副大臣に、このような言葉を使って若者を誘うことは、国のためにも若者のためにも良くないので言葉を変えてほしいと申し入れたこともあります。

まだ、やっていたなんて、驚きです。

アウトドア感覚で生き物を殺すだなんて、子どもの教育にも本当に悪いと思います。

みんなで環境省に抗議しませんか!

明治になるまでの1200年間、「殺生禁止令」が出続けていた国の子孫としては、到底受け入れられない言葉です。

たぶん、PTAや教育関係者の皆さんは、環境省がこんなことをやっているのをご存じないのでしょうが、声を上げてほしいです。

声を上げていかないと、間違ったことがまかり通る国になっていきます。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

3月23日くまもり福島県支部結成祝賀会のお知らせ 於 郡山市ミューカルがくと館

3月23日くまもり福島県支部結成祝賀会のお知らせ 於 郡山市ミューカルがくと館