ホーム > _野生動物保全

カテゴリー「_野生動物保全」の記事一覧

シカによる森林消滅問題は、日本民族が初めて経験する深刻な問題 4/27くまもり全国支部長会③

今や、森林の奥にまで入り込んだシカが、所によっては、下草や低木、稚樹を食べ尽くしてしまい、山は天然更新もできなくなっている。他の虫や鳥や獣が餌場や隠れ場を失い、山に住めなくなっている。虫媒花は実らなくなる。所によっては、冬、シカが木の皮までかじって高木まで枯らしてしまい、森が消えたり、山が崩れたりしてきている。山の保水力が失われる・・・

シカによる森林消滅問題は、これまで日本民族が経験したことのない深刻な問題です。自然界では起きないことが起きているのであり、人間がやらかした事が原因としか考えられません。

チシマザサや低木、稚樹が消えてしまったブナ林。(兵庫県2013年5月17日撮影)

上の写真に対して、九州地区の支部長たちから、「下草を消したのは、本当にシカなのか。九州にもシカが多いが、九州では林床が裸地になどなっていない」という疑問が続出しました。同じこの山でも、7分の3は下草がまだ残っています。この町の人工林率は73%。奥地ほど、人工林率が高いのです。

また同じ長野県内でも、居住地の違いによって、シカが増えているかいないかでさえ、答えが違っていました。

「世界遺産をシカが喰う」という衝撃的な題名の本を読んだことがあります。あれ以来、シカを放置しておけば、どこでも森林が消滅に向かうのか、場所によって違うのか、調べに調べていますが、自然界のことは、わからないことがあまりにも多過ぎます。

しかし、今度の、民間捕獲業者を導入して、シカ・イノシシ・サル捕殺事業に当たらせよという「鳥獣保護法改正案」は、また、例によって、中央から出された同一指令となります。青森県や秋田県など、シカやイノシシのいない県もあります。みんながみんな、歩調を合わせる必要もないと思うのですが、その辺はどうなるのでしょうか。

どちらにしても、問題解決のためには、原因究明が必要です。原因の特定を誤ると、打つ手打つ手が全部外れてしまいます。

森林が消滅するのかとおもわれるほどシカの食害が増えたのはなぜか。様々な要因が考えられますが、原因を作ったのはすべて人間です。

1.人間に草地を取り上げられた。

芝生に覆われた奈良公園では、2008年調査によると502ヘクタールに1128頭の野生ジカが暮らしており、前年比で33頭減。有害駆除や個体数調整捕殺はしていないということです。(生存のオス262頭、メス695頭、子供171頭。1年間の死亡原因は、病気174頭、事故71頭、犬18頭)

2.捕食者がいなくなった?

(明治時代にオオカミを絶滅させた。東京オリンピックに備えて、野犬を一掃処分した。条例で犬を放し飼いにできなくなった。キツネなどが減った)

しかし、オオカミがいた頃、シカは今より多かったというのですから、よくわかりません。

2.拡大造林による奥山草原化や林道の法面に草の種を吹き付けて回ったことによる一時の餌増加?

シカの食生活のバランスを人間が崩したことは間違いないでしょう。

3.地球温暖化で積雪量が減ったことによって、大積雪一斉死があまり起きなくなった?

温暖化していなかった昔の北海道でも、エゾシカは今より多くいたそうですから、良くわかりません。

4.中山間地の過疎化高齢化?

縄文時代の人口は26万人だそうです。このころ、全国が過疎化していましたが、それによってシカが際限なく増え、森が消えたりはしていません。

今回の「鳥獣保護法改正案」は、シカ増加を、狩猟者が減ったことによるシカ捕獲数の低下によるものとして、あらゆる手段を講じてシカを大量に殺すための法改正案です。私たちには、狩猟者が今より少なかった戦前、なぜシカが爆発増加しなかったのかという疑問が残ります。

また、人間が、ある種の野生鳥獣の生息数など調整できるものではない。崩れてしまった自然界のバランスを取り戻す方向にもっていくべきだ。シカピルなどの非補殺対応も検討して欲しい。森林消滅を防ぐため、高山地帯やブナ帯から、シカを下の草原帯へ移動させてほしい。奈良公園のようなところが各地にできてもいいのではないか。などと、思います。どちらにしてもわからないことだらけで、どういう手を打つのが最善か、誰にもわからないという深刻な問題です。

ともあれ、シカのホロコーストを狙う「鳥獣保護法改正案」は、人間がさらに自然界に徹底的に手を入れていく方向に改正されるもので、いっそう取り返しのつかない事態を招く恐れがいっぱいです。④へ。

シカなどによる農業被害問題の解決は柵で囲う 4/27 くまもり全国支部長会②

上の審議中継の中で、シカ・イノシシ・サルなどの野生動物による農業被害に苦しむようになった滋賀県高島市のある集落の取り組みが、電柵部会長によって紹介されています。

簡単に言うと、国などの補助金を使い、自分たちも一部負担して、集落全軒が協力し、集落と田畑を全部電気柵で囲ってしまい、野生動物被害問題を解決したということです。もちろん、柵のメンテナンスなど、今後も作業は必要です。

金網と電気柵で徹底的に集落を囲った兵庫県のある町。

熊森本部のある兵庫県でも、このような集落が次々と誕生しており、わたしたちはこれまでもいくつか視察させてもらってきました。集落を柵で取り囲むには、1集落で何千万円というお金が必要です。現在、私たちの税金が、このような事業に回されています。農家の被害を思うとやむおえないと思います。

日本の農家は以前農作物を守るため、イナゴなどの虫の大群と闘って激減させ、次に、スズメなどの鳥の大群と闘って激減させ、その後は、ネズミやモグラなどの小型動物と闘って激減させ、今は、大型動物たちと闘って、数を激減させようとしています。虫や鳥や小型動物は、農薬や、圃場整備によって姿が消え、農業被害問題が解決されてきましたが、今、大型動物たちとの闘いは、金網や電気柵、箱罠や囲いわなによってなされています。

大日本猟友会の会長さんが、衆議院環境委員会参考人質疑で、江戸時代も、農家はイノシシやシカに、銃で立ち向かって闘っていたという話をされていました。今となっては、その当時のことは、資料もわずかしかなく、推し量るしかありませんが、状況は今とかなり違っていたと思います。

以前、国際自然保護連合生態系管理委員会北東アジア副委員長である河野昭一先生(京都大学名誉教授)にインタビューさせていただいたとき、戦後、東北6県分の面積に相当する、入らずの森であった樹齢何百年という広大な奥山原生林が、国策として皆伐され、動物たちの棲めない針葉樹だけの人工林にされてしまったことを教わりました。

江戸時代にも、人と動物たちの境界線で、せめぎあいがあったでしょうが、野生動物達の背後には、人間が入ることもない深い森が生息地としてどっしりと控えていたのです。

今や、戦後の開発に次ぐ開発と人工林化で、どこまでも奥地に人間が入り込んでしまっています。「田畑に出て来る動物たちは殺してしまえ」では、共存はできないと思います。共存しないと、人間も、奥山水源域を失うなどして生きていけなくなるのです。

今は、人間が1歩も2歩も下がって、奥山から撤退し、林道も閉鎖し、人工林も自然林に戻し、その上で、はみだしてくる野生鳥獣たちを奥山に追い返すため、かれらと闘うべきだと思います。

野生動物たちの生息地保障については、今回の「鳥獣保護法改正案」は、全く触れておりません。

今回の法改正によるこの法案の、他生物に対する思いやりのなさを思うと、人間として恥ずかしくなります。実質、環境省案を作っておられる頭の良い立派な先生方が考え出した案が、どうしていつもこのように、血も涙もない案になってしまうのか、残念でなりません。なぜ、人間が壊した広大な生息地を、かれらに返してやろうとしないのでしょうか。

シカ問題と人口爆発、シカ捕殺しか頭にない「鳥獣保護法改正案」の問題性 4/27 くまもり全国支部長会①

4月27日の全国支部長会で、シカ問題が取り上げられました。

シカが増えたという問題で、まず押さえねばならないのは、いつと比べて増えたのかということです。環境省は、1978年(昭和53年)と2003年(平成15年)と比べて、シカが生息域を拡大したと発表しています。

注:1978年以前のデータはありません。

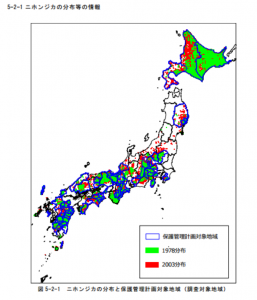

以下の<シカ生息域分布図>は、環境省自然環境局生物多様性センター「自然環境保全基礎調査」2011年版によるものです。

青線・・・シカ保護管理計画対象地域 きみどり・・・1978年シカ生息域 赤・・・2003年シカ生息域拡大地域

確かに、上記資料によると、25年間の間に、 シカ生息地が拡大しています。

しかし、明治初期と比べたら、シカ生息地は大幅に縮小しています。

比較というのは、いつと比べてかによって、答えはすっかり正反対になります。

シカは元々、平地の草原や湿地に多く生息する動物でした。人口爆発と文明の近代化により、人間に次々と生息地を奪われ、本来の生息地ではなかった山に追いやられたという悲惨な歴史が本州にはあります。

また、シカは、明治期に導入された西洋文明である狩猟によって、性能が発達していく一方の銃やわなで、食料源や毛皮源として捕殺され続け、一時期絶滅寸前にまで生息数を減らしてしまいました。そのため、国によって、メスジカは捕獲禁止などの保全措置が、永らくとられてきました。

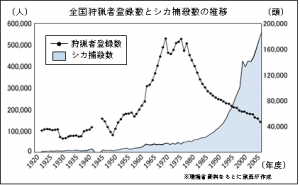

<全国狩猟者数の変化と、シカ捕獲数の変化>

環境省データをもとに熊森が作成

上のグラフから、 ハンターがとても多かった1970年代でも、シカの捕獲数はわずかだったことがわかります。

環境省は、今、国会に提出している、シカ捕殺一辺倒のシカホロコースト法案である「鳥獣保護法の改正案」によって、シカをやみくもに捕殺し、この時代に戻そうと躍起になっています。

しかし、人間によってシカ数が絶滅寸前にまで激減させられていたという昭和期の状態は、人間にとってもシカにとっても本当にいい状態だったのでしょうか。

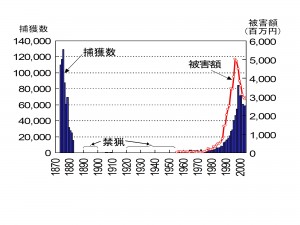

<1870年~2000年までのエゾシカの捕獲数と被害額の変化>

エゾオオカミがいたころ、エゾシカは今より多くいたということは、注目に値します。オオカミは、人間と違って、シカを絶滅させるような食べ方はしないのです。

人間がよく知らないだけで、シカも、日本の国土の豊かな自然環境を形成するうえで、必要不可欠な動物です。その糞や尿は、落ち葉を腐らせたりミミズをふやしたりして、豊かな大地を作リます。

この国土で人間が未来永劫に生き続けられる自然環境を保全するには、シカから奪った平地の草原や湿地を、ある程度はシカに返してやり、共存を取り戻すことが必要です。

そのためにネックとなる問題は、明治初期に3400万人だった人口が爆発し、現在1億2700万人にも達してしまっているという、我が国の人口問題です。

御存じのように、江戸期の日本は自然と共存する見事な循環社会でした。人口をあの時代の3400万人に戻さない限り、自然と共存する国には戻せないでしょう。

現在、少子化が国の大きな問題とされていますが、その背景には、人口こそ国力であるという「多人口神話」があると思います。

なぜ、爆発した人口が適正数に戻っていくことが、今、問題視されねばならないのでしょうか。

地球環境保全よりも経済が優先されるべきだという考え自滅思想が、根底にあります。

たとえば、少子化によって、年金が破たんするというプロパガンダがかまびすしいですが、それはおかしいと思います。

そもそも、国民が元気に働いている間に得た利益を、国が老後に備えて預かっておいて、老後、国民が生活に困らないように配分するのが年金だったはずです。

今、働いている若い世代のお金を、高齢者の年金に回さねばならなくなってしまっているのは、当時、国民のお金を預かった人たちが運用に失敗するなどして、きちんと基金を管理できなかったからです。運用など欲張ったことは考えず、ただ、国民のお金を預かってくれていたらよかったのではないでしょうか。少子化を多産化に転換させなければ、高齢者の年金が出せないという理屈は、自分たちの仕事の失敗の責任逃れでしょう。

国土には、自然と共存して住むことのできる人間の定員というものがあるはずです。シカ数やシカの生息域を問題にするだけではなく、人間として、この狭い国土に、何人の人間が暮らせるのか、この機会に、みんなで考えてみるべきでしょう。

もちろん、人もシカも、生命は何よりも尊重されるべきものです。人が野のものたちの命を奪うことなく、日本野鳥の会の創始者が言われたように、「野のものは野に」という祖先の哲学の元、棲み分けを復活させ、お互いに適正数に落ち着いていける方向を模索していかねばなりません。

と、同時に、農作物被害に苦しむ農家の方々や、下層植生を失って崩壊していく森林の問題など、目の前の問題にも対処していかねばならないことは、言うまでもありません。

2月9日 環境省主催 広島県での「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」に300人

各県で環境省が順次開催している、「すごいアウトドア!狩猟の魅力まるわかりフォーラム」。

広島県での参加者は300人を超え、これまでの最多だそうです。若いカップルも結構多く参加していました。環境省のねらい通り、狩猟が、うまくファッションに結び付けられたのかもしれません。

野生動物たちとこの国で共存したいと願っている私たちは、行政の考えや仕組み、狩猟や有害捕殺、猟友会などの現状についても、知っておかねばなりません。いろいろ勉強してきました。

●狩猟者数変化グラフが、1970年以前も提示するものに換えられていた

環境省はこれまでのフォーラムで、狩猟者が減る一方だから狩猟者を増やさねばならないと、まるで、狩猟者が減ったことが、動物たちが里に出てくる唯一の原因でもあるかのように、狩猟者が減り始めた1970年以降の狩猟者数変化とシカやイノシシの捕殺数増加グラフを対比させて提示してきました。

しかし、昨年秋、熊森協会が、「環境省のグラフ提示は、狩猟者が減ったから里に出てくるシカやイノシシが増えたと、世論を単純誘導をしている。以前はもっと狩猟者が少なかったがときもあるが、シカやイノシシはほとんど里に出てこなかった。1970年より以前の今より狩猟者が少なかった時の狩猟者数データも提示すべきだ」と申し入れ、環境省が改善を約束した経緯があります。

広島のフォーラムでは、1970年以前は今より狩猟者が少なかったという事実を示すグラフに取り換えられていました。環境省が約束を守ってくれたことを知り、うれしかったです。

しかし、集まった多くの参加者の方々は、最近シカやイノシシが里に出てくるようになった原因を、深く追究しようという雰囲気にはなく、提示グラフが変わったことに対して、別に関心もない感じでした。

全国的にはシカの被害が問題となっていますが、広島県ではシカ被害よりもイノシシ被害の方が問題だそうで、猟友会の方も、イノシシ被害の話ばかりされていました。

●錯誤捕獲が多く、問題になっているくくり罠

くくり罠は県によっていろいろな種類のものがありますが、広島県では、この真ん中にあるものがよく使われているそうす。自作で1000円ちょっとで作れるそうです。これだと、誰でも罠が仕掛けられそうだと思いました。

環境省は、クマの誤捕獲を避けるため、クマ生息地ではくくり罠の直径を12センチまでとすると規制しています。輪っかの一番短い部分が12センチであれば良いということで、ワイアーが固定されているわけでもなく、12センチ規制が本当に守られているのだろうかと不安に思いました。

また、たとえ、12センチ規制が守られていたとしても、タヌキやキツネなどのご捕獲を防ぐことはできません。これらの動物がかかると殺してしまうしかないとハンターに聞いたこともあるので、くくり罠の使用は本当に問題だと思いました。

●誤捕獲グマ対策付きの、新型クマスルー檻

写真の箱罠は、5万円~10万円です。もし、クマが誤ってかかったら、丸い部分を持ち上げて上部を外し、クマを逃がすことができるようになっています。これまでの、クマスルー檻だと、上の脱出口が開いたままでした。これだと、賢いクマが、餌を食べては脱出口から逃げるという行為を繰り返すので、それを防ぐように改良されたものです。

●銃のコーナーは人だかり

銃のコーナーには、散弾銃と空気銃が置かれていました。どちらの銃も重くて、なかなかうまく扱えそうにはありませんでした。実際は、銃免許を取得するには警察の厳しい許可が必要で、罠猟ほど簡単には免許取得はできません。それでも銃猟免許を取りたいという人が多いのか、銃のコーナーは人だかりができていました。

●広島では、有害捕殺されたシカ・イノシシは、すべて焼却

兵庫県では有害捕殺されたたくさんのシカの死体が山に放置されていますが、広島ではどうなのだろうかと思い、質問してみました。広島県ではシカ・イノシシの死体は、すべて、市の焼却施設で焼却しているそうです。山に放置するなんてことは絶対にないと、断言されていました。

少なくとも、広島では、他の野生鳥獣がシカの死肉を鉛弾ごと食べてしまい、鉛中毒に陥ることはないとわかりました。

●野生動物を殺したくない参加者も

参加者の中で定年退職をして農業を始めようとしている方とお話しできました。その方は近所の人たちがイノシシの農作物被害にあわれていることを知って、このフォーラムに参加したそうです。

罠の説明を聞きながら、これでシカやイノシシが捕まえられるのはわかるが、その後は殺さないといけないのかと何度も質問していました。被害はない方が良いが、といって、動物は殺したくないというお考えが伝わってきました。

●<参加した感想>

生息地復元と被害防除が抜けている

ただ狩猟をしたい人だけではなく、少しでも農業被害を減らしたいからと参加された人も多かったように思います。いきなり、動物を殺すという解決法だけを示すのではなく、その前に、動物たちが田畑に出てこないように、①生息地を復元したり、②被害防除策を研究したり、殺す以前のことも教えてあげるフォーラムに変えていくように、環境省に望みます。

今や立派な観光資源、市民の癒し、京都市鴨川の何とも愛らしいヌートリアたち

京都新聞によると、京都市が、鴨川などで繁殖する特定外来生物ヌートリアを、特定外来生物法に基づいて、今春から民間に補殺してもらう計画を策定しているという。京都市はこれまで、農作物の被害がないことから、鴨川のヌートリアの対策に消極的だったが、生態系保全のため、捕獲(=補殺すること)が必要と判断したとのこと。

この生態系保全のためということばが、くせものなのである。専門知識のない一般市民にとっては、「生態系保全のため」という錦の御旗を立てられると、具体性がないため、何のことかさっぱりわからない。行政が、殺さねばならないと言っているから、殺さねばならないのかなと思ってしまう。しかし、実は、行政担当者も、よくわかっていないことが多い。日本の行政担当者は、ふつう3年で担当部署を異動していくため、行政担当者に高い専門性を期待することは一般的に無理である。

では、だれがヌートリアを殺そうとしているのか。「このことによって、だれがもうかるのか」を、考えると、簡単に構造が見えてくる。もうけたい人は、どうしたら行政にヌートリア捕殺予算を付けてもらえるか、考える。常套手段として使われるのが、肩書や権威である。

「専門家が殺さねばならないと言っている」

「大学の教授が、ヌートリアを殺さないと、生態系が保全できなくなり大変なことになると言っている」

行政担当者は、よくわからないので、これらの脅しにいつも弱い。そして、予算を付けてしまう。こうして、殺さなくてもいい命を奪うという残虐なことに、税金を使ってしまうのだ。肩書・権威と、業者は、しばしば裏でつながっているのである。利権のない市民が、もっともっとこういう問題に声を上げていかなければ、命を大切にするやさしい社会は作れない。行政担当者の皆さんには、もっともっと権威を疑っていただきたい。

2月4日、とりあえず現地に行ってみた。

鴨川に着いて、まずびっくりしたのは、野鳥の多さである。いくら川があるといっても、都会のど真ん中に、こんなに野鳥がいるものなのか。

トンビ・ユリカモメ・ハト・ゴイサギ・カモ・カラス・・・見とれてしまう。これまで、トンビなど、はるか上空に飛んでいるのしか見たことがなかったが、ここでは目の前に見ることができるのである。

うーん。歩かなくても駅を降りたところでこれだけの野鳥が見られるなんて、観光地としては、100点満点だ。観光客が大喜びするだろう。

それにしても、ヌートリアに会えるのだろうか。川をのぞくと、いたいた。すいすい泳いでいる。思わず、「ヌーちゃん」と声をかけてしまう。

私たちを見て、人懐っこそうに上陸してきた。そばで見ていると、何とも愛らしい動物だ。我が国は、カワウソを絶滅させてしまったけれど、カワウソの生まれ代わりと思えばいいのではないか。観光客や市民が、楽しそうに眺めている。何とも癒し系だ。また会いに来たいと思う。

この日、2頭のヌートリアに出会えた。人間への警戒心がなくて、人間を信頼しきっている。

京都市役所の担当課を訪れ、ヌートリアはもう日本の生態系の中に組み込まれているので、根絶殺害など今更無意味な殺生はやめてほしいと申し入れる。

担当者に、農作物被害が出ていると言われた。ヌートリアは水系から離れられないのに、どのような農作物被害が出ているのか不思議に思って尋ねると、河川敷で畑をしている人の畑が被害を受けたという。柵をして、防除すれば、殺さなくてもいいのではないか。

熊森としては、外来動物を日本の野に放すことにはもちろん反対だが、もう、日本の野で繁殖して数十年になる動物、殺しても殺しても、すぐに元の数に戻ってしまう動物を、税金で殺し続ける大義名分など何もないと考える。

生態系への、どのような許しがたいマイナス面があるというのか、じっくり追求していきたい。

政府は今国会で、さらなる狩猟の規制緩和に向けた捕殺一辺倒の「鳥獣保護法改定案」を提出

1、罠猟網猟の免許取得年齢

現行 20歳以上 → 18歳前後の適切な年齢に引き下げる。

2、狩猟可能時間帯

現行 日の出から日没 → 都道府県や国の事業に限り、24時間、銃の使用可能。

3、捕獲者

現行 ハンター → 捕獲等を行う事業者の認定制度を創設し、効率的な捕獲をめざす。

<以下、新聞報道から>

各地で野生のシカやイノシシが急増し、農作物の食害や貴重な生態系への影響が広がっていることを受けて、環境省の諮問機関である中央環境審議会は、1月27日、生態系や農林業に被害をもたらすシカやイノシシの駆除を進めるため、民間の専門業者や団体に、捕殺してもらう制度を新設することを大筋で了承した。

環境省は、1999年に導入した個体数調整から、さらに捕獲を強化し、積極的な鳥獣管理(=鳥獣補殺)へ政策転換する。

( 熊森から)

今でも、わが国には狩猟監視員制度がなくて違反狩猟が横行しているのに、18歳狩猟者、24時間銃OK、利潤第一の民間業者に補殺を任せる・・・日本の野生動物は、人間に命をもてあそばれて、もう生きていけなくなる。人間には、こんなことをする権利など絶対にない。

地球は人間だけのものではないし、人間に自然生態系のバランスをコントロールする力などない。

本部 1月20日 雪の中の痕跡調査

冬の間、クマは冬籠りをしており、活動していません。しかし、最近、冬籠り前の食い込みがしっかりできていなかったのか、雪の中を歩いているクマがいたそうです。顧問の先生に、雪山の調査は危険だからしないようにと言われたのですが、若さを頼りに2人で出かけて行きました。

足にはいているのは、スノーシューです。

地面は白一色でした。冬は、落葉広葉樹が葉を落としているので、山の様子がとてもよくわかります。

動物の足跡やフン尿の跡などの痕跡が見れましたが、クマ棚や爪痕などはなかなか見つかりません。

1m以上の積雪がありました。沢沿いでは、積雪の下が川ということもあると聞いていたので、慎重に慎重に歩を進めました。斜面を登るのにも、普段以上に時間がかかります。

途中でカヤを見つけたので、もしやと思い握ってみました。するとまったく痛くありません!握って痛くないのはハイイヌガヤ。葉がやわらかくてシカの大好物です。兵庫県ではほとんど見かけなくなったと思っていたら、こんなところにありました!

そっくりでも、握ると葉が固くて手がチクチクするのは、チャボガヤです。こちらはシカも食べないようで、兵庫県では、下層植生としてチャボガヤが群落になっている所があります。

目的地は標高800mくらいでしたが、その辺りまで行くとブナ・ミズナラ帯になります。GPSで記録しながら進みました。なだらかな森が広がっておりとても美しかったです。

やっとブナの木に、クマの痕跡を発見しました!新しい爪跡です。このあたりにクマが来たことがわかりました。

林道は積雪が少ないのか、不思議とスノーシューなしでも歩けました。動物も、林道の方が歩きやすいのでしょう。林道の動物の足跡は、林内よりも多いと感じました。雪の林道を歩くだけで、いろいろな足跡に出会え、とても勉強になります。

足跡の明瞭さで、その足跡がどれくらい前につけられたものなのかわかります。

このシカの足跡は、つい今しがたついたくらい新しいなと思って、顔をあげると、案の定、目の前に立派なオスジカが1頭いて、逃げて行きました。この日出会った唯一の動物です。

尾根付近の景色は本当に素晴らしく、1m以上の雪が積もっている上を歩くと不思議な感覚があります。

厳しい場所が多かったのですが、何とかクリアーして進みました。しかし、帰るルートが見つからなくなり、適当に歩いていくとかなりの急斜面を降りなければならなくなり、そこを回避するために沢を渡ったり、人工林内を進んだりと、だいぶんじたばたしてしまいました。やっと林道に出れたときは、生きて山を出ることができたことを2人で喜び合いました。

雪山は、歩く前にコースをきちんと設定しておかないと、死の危険があると痛感しました。また、スノーシューがないと絶対に無理です。スノーシューをはいていても、足が埋まってしまって抜けなくなることもありました。途中で、もし、このスノーシューをなくしたら、足が埋まってしまってもう二度と歩けないと思うと、こわくなりました。

この日は一日中天候も良く、とても気持ち良く調査をすることができました。雪山の静寂さなど、貴重な体験ができました。しかし、これだけの大変な思いをして雪山に登っても、動物のくらしはほとんどわかりませんでした。みんな、どこで何をしているのだろう。

北海道庁、初のヒグマ保護管理計画案にパブリックコメント募集中 締め切り1月6日

パブリックコメントの締め切りは1月6日です。パブリックコメントをがんばって書いても、権威のある方々が作られた案ですから、基本的に案が変更されることはありません。国民の皆さんは、期待しないで応募してください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/yasei/yasei/bear_plan_boshyuu.htm

(熊森から)

●保護管理計画案は、初めに殺すありき

ちなみに、行政言葉で管理というのは、殺すという意味です。しかも、保護で殺すというのは、殺すことなのです。(注:一般国民には、行政言葉が理解できないと思います。さすがに環境省は、今後は保護という言葉を削って、管理という表現にするそうです。昔、環境省は、野生動物を守るところだったのではないかと思いますが、今は、180度転換しており、野生動物を遊びやスポーツとして殺すように指導しているところです)

人間は、殺さない対応策を考えるべきです。保護管理計画というのは、野生動物を殺し続けないと、人間は野生動物たちと共存できないという間違った考えにとりつかれている人たちが、作った案です。(とりつかれているのではなく、そういうことにしておこうと思っている人たちかも知れません。)

ちなみに、ヒグマの方は、決まりを守るし、人間を殺そうなどとは思っていません。一方、人間は初めから、ヒグマを殺そうとしています。これは、共存ではなく、いじめではないでしょうか。

この素案によると、過去のヒグマによる人身事故例は、以下のように記されています。

<人身被害>

—記録が残る昭和30年から平成25年10月末までの58年間に、132人がヒグマによる人身被害を受けており、うち50人が死亡している。昭和37年以降の人身被害について被害者別に分けると、最も多いのがヒグマの狩猟や有害駆除の際に逆襲に遭ったもので、全体の42%を占める。狩猟者以外の一般人の被害で最も多いのは、山菜取りやキノコ狩りの際に発生したもので、全体の23%を占める。—

(再び熊森から)

●ヒグマによる年平均死者は、0.85人で、ヒグマによる人身事故のトップはハンターに対するもの

ヒグマは人を殺すという怖いイメージが広められていますが、ヒグマによる年間死者は意外と少なくて、0.85人、年に1人あるかないかです。しかも、その約4割が、ヒグマの狩猟や有害駆除の際にハンターが逆襲に遭ったものということで、人間がヒグマを殺そうとして先に手を出したのですから、これをヒグマ被害と呼ぶのは間違っていると思います。ヒグマにすれば正当防衛です。せいぜい言っても、ヒグマによる人身事故まででしょう。

こういう言葉使いの不正確さを、北海道庁に訂正していただきたいです。

物言えぬ弱者が一方的に不利になるような書き方は、フェアではないし、人間として恥ずべきものです。

●1999年から始まった、[特定鳥獣保護管理計画]

そもそも自然界の生き物は、増えたり減ったりするもので、増えても減ってもいいのです。

ところが、1999年に、[特定鳥獣保護管理計画]というわけのわからないものを、環境庁が研究者たちに押されて、鳥獣保護法に導入しました。

当時、環境庁の法改正案提出責任者と長時間面談しましたが、彼は、「日本の野生動物をこの法改正で、限りなくゼロに一直線にする」と言われました。(この方は、自然や生態系を全くご存じない方でしたから、実際に法案を作ったのは官僚ではない別の人達だと感じました。この法律は、国会議員のみなさんによって、廃案になりかけたのですが、その時、この法案を通さないとだめだとして、国会議員たちにFAX攻勢をかけたのが、北海道から沖縄までの何十人かの国立大学の教授たちでした。ただし、文面がみんな同じでしたから、原案を作ったのは、官僚だと思われます)こうして廃案になりかけていた、自然生態系を無視した悪法が、国家権力によって成立してしまったのです。

自然生態系は、網の目のようにつながっているのに、その中のクマ・サル・シカ・イノシシだけを特定し、その生息数だけを人間がコントロールしていくことなど、不可能です。この法案提出のバックには、ワイルドライフマネジメントと称して、野生鳥獣を使って仕事を得たい研究者たちがうごめいていました。大学で野生動物を勉強しても、当時、彼らには就く仕事がなかったのです。

●生息推定数計算と適正生息数計算の仕事を得た研究者たち

野生動物なんて、棲み分けられれば何頭いたっていいのです。しかるに、頭のいい彼らは、「科学的計画的頭数管理」という、一般国民が批判しにくいような言葉を付けて、(当時、科学と名付けば絶対に正しいと多くの国民が思っていた)生息数を推定する事業が必要と主張し、行政から仕事をもらおうとしたのです。

以降、研究者たちは、毎年、様々な推定方法を次々と打ち出して、その度に生息数推定の事業に多額の予算がつくようにしむけ、行政から仕事を得ることができるようになりました。

いくら調査しても、相手は森の中を動き回る動物です。人を恐れて人間のいる所では昼はほとんど出てこず、夜、そっと動いています。正確な推定数などわかりっこありません。あくまで推定生息数であり、その数にどこまでの信頼度があるのかも疑問です。

●すべて、お金がらみ、仕事がらみ

次に、適正生息数を計算するのですが、自然界の状態は様々で、何頭いたら適正かなど、人間に計算できるわけがありません。ここでも嘘があります。

そして、人間が決めた適正数より多いと判断されると、有害駆除、個体数調整、許可捕獲…いろんな名前を次々と作り出して、要するにお金をもらって、ハンターや捕獲業者がクマを殺すのです。

殺したクマの体は、漢方薬として金より高く売れる熊の胆は、北海道だって一番に取って売りますし、残った大きな体はペットフード会社などに卸します。農業被害や人身被害を持ち出して、殺さなくてのいいクマを殺してもうけるのです。

●ヒグマは植物質中心の雑食性で、柔らかい草や果実が減少する夏に、農業被害を出す

北海道というヒグマの生息地に人間が入って行って田畑を作ったのですから、農業被害が出るのは当然です。

素案によると、最も被害が多いのは、デントコーンの42%で、2番目はビートの21%、3番目はスイートコーンの7%、4番目は小麦の9%だそうです。

ヒグマは肉食動物のように誤解されていますが、素案にもあるように、平地や低山にすむ植物食中心の動物です。人間も生きたいですから、田畑作りをある程度は認めてほしいのですが、同時に、ヒグマたちにも生息地を残しておいてやらないと、田畑に被害が出ます。当たり前のことです。

ありがたいことに、クマは電気柵で防除できますから、初めに殺すありきでなく、

①ヒグマの生息地を保障しているか。

②ヒグマ被害防止の努力を人間がしているか。

この二つの問題から取り組むべきでしょう。

●殺しても殺してもシカが減らない・・・特定鳥獣保護管理は破綻

最近、行政の方々から、殺しても殺してもシカが減らない。シカがどんどんと子を産むようになったという嘆きを聞きます。

シカがなぜ突然増えだしたのか、なぜ、どんどん子を産み始めたのか、大きな謎ですが、驚くような仮説として、1999年から、人間が特定鳥獣保護管理を導入し、シカを間引きだしたからというのがあります。人間がやみくもにシカを殺しだしたので、シカの方としては、種の保全をかけて、体を極限まで改造し、どんどん子供を産むようになっていったというのです。

明治に滅びたオオカミが原因という説よりは、ずっと、年代的には合います。

環境省は今後10年かけて、シカとイノシシの約半数を殺す計画を立てていますが、初めに殺すありきの特定鳥獣保護管理計画が破たんしているのではないでしょうか。

地球上で全生物と人間が共存するというのは、人間が全生物の個体数を多額の税金を使って殺し続けることではないはずです。わたしたちの祖先の棲み分け共存から学ぶべきものが多いはずです。

●行政担当者は自然が何たるかわからない狭い範囲の専門家に頼らず、昔ながらの祖先の棲み分け共存をめざすべき

自然との共存に、科学技術研究など原則として必要ありません。なぜなら、相手は自然だからです。

科学技術や研究者などなくても、自然と共存してきた文化が世界各地にたくさんあります。

行政の皆さんは、ふつう、野生動物殺害現場に行かないし、殺害に手を出しませんが、生きたいのに殺されていく無念の動物、親や子、家族を人間に殺されて嘆き悲しむ人間にとても近い動物たち、これらを日々見続けることは、多くの人間にとって、精神衛生にいいものではありません。

もういい加減に、<保護管理=保護して殺す=初めに殺すありき>の呪縛から脱して、生息地復元・被害防除に重点を置いた優しい対応策に切り替えて欲しいものです。

他生物に優しい文明だけが、自然を守り、持続可能な文明となります。

兵庫県丹波県民局判断で設置されていたクマ捕獲わなは、期限切れで12月27日に撤去

12月13日から兵庫県丹波市の集落に、クマ捕獲わなが設置されていました(既報)が、この度、撤去されました。この件は、今後のクマ行政に、大きな問題を提示したと、私たちは考えます。

これまでクマなど出たことがないという集落で、クマのフンが初めて見つかったのは11月20日だそうです。無人になっている神社の社にニホンミツバチが巣を作っていたため、12月1日には、大人の上半身ほどの大きさの社の板が壊され、中の蜂の巣がクマに食べられるという被害が発生しました。クマを目撃した人はいないのですが、その後も、集落の柿の実が、クマに相次いで食べ続けられます。クマに慣れていない集落の皆さんが、不安に陥られたのはわかります。集落のリーダーが、集落の皆さんに、クマを誘因していると思われる木々に残された柿の実の除去をお願いすると共に、クマを捕獲して欲しいと丹波市にお願いされたのもわかります。丹波市の担当者が、柿の実の除去が終わっていないのに、12月13日に市所有のクマ捕獲わなを設置されたのもわかります。丹波県民局は、捕獲された場合、このクマは殺処分と決めておられました。私たちは、この決定には、まったく納得がいきません。

絶滅危惧種のツキノワグマに対する保護が大きく後退してしまった現在の「兵庫県のクマ出没対応基準」でさえ、このクマの場合、殺処分とはなりえません。今回の場合、県の出没状況区分は、3の、「繰り返し出没し、精神被害を含めた被害を発生させた場合」にあてはまります。県が決めた対応は、兵庫県のクマは生息推定数が400頭を越えていると考えられるため、「原則殺処分だが、ただし、適切な被害対策を行っていない場合で、過去に学習放獣されていない個体は、学習放獣」です。この集落の場合、適切な被害対策をまだ行っていなかったので、どう考えても、このクマが捕獲された場合は、学習放獣が妥当です。しかるに、丹波市担当者が、捕獲された場合、殺処分すると主張されたため、私たちは地元のリーダーに電話して、急遽翌日の12月14日、柿もぎ支援のため、この集落に駆けつけました。柿をもいで山に持って行ってしまえば、クマは出てこなくなり、殺処分される恐れはなくなります。集落も、クマ不安から解放されます。

しかし、集落のリーダーから、知らない人たちに集落に入ってもらいたくないと断られました。そう言われてみれば、そうだろうとも思います。しかし、こんなことで殺処分を認めていたら、絶滅危惧種は守れません。クマの棲む保水力抜群の豊かな森をこの国に残そうと運動している私たちにとっては、もし、捕獲されたら山に放獣すると、丹波県民局に方針転換してもらうしかありません。地元のリーダーも、「殺処分されるとは知らなかったし、行政からも聞いていない。奥山に放獣してやればいい」と言ってくださいました。

12月19日、私たちは、丹波県民局に行きましたが、かたくなに殺処分を主張されました。丹波市担当者は、丹波県民局の決定に従うの一点張りです。もし、このクマが罠にかかっていたら、殺処分されるところでした。しかし、有害捕獲わな設置許可期限の2週間を過ぎても、クマは罠にかからなかったばかりか、冬籠りに入ったのか、出てこなくなり、12月27日に罠は撤去され、1件落着しました。

しかし、私たちは、大きな問題が残されたと感じます。クマをどうするかの決定権は、県民局にあるのだそうです。丹波県民局担当者はこの部署2年目で、クマの生態に無理もありませんが、それほど詳しい知識は持っておられません。県のクマ出没対応基準と違う決定を下し、外部から指摘されても、かたくなに訂正しようとされませんでした。地元の人たちに説明もせず、地元の声も聞いていません。私たちのように長年クマに関わってきた市民団体の声も、まったく受け入れません。たまたま今回は、捕獲わな設置の段階でマスコミ報道があって、私たちが気づいたため、私たちもそれなりに調査し動きましたが、今回のようなことは例外です。最近のマスコミは、行政発表を書くだけというのがほとんどで、行政は捕獲や殺処分を発表しませんから、兵庫県ではクマは殺されていないと信じ込んでいる県民がほとんどです。

ちなみに、今年の兵庫県のクマ統計(11月30日現在)は、以下です。

目撃数は485件(同じクマを何度かカウントしている場合あり)、有害として捕殺11頭、イノシシ罠などに誤捕獲29頭(うち28頭は放獣)

それぞれの対応について、県民局が決定権を持っているのはいいとしても、決定や遂行にあたっては、地元住民に説明し、県民に情報公開していただきたいと思います。兵庫県では、クマに長年携わっておられる森林動物研究センターの職員もおられるのですから、相談してみるなど、謙虚で柔軟な対応を望みます。今回の丹波県民局の対応は、誠に残念で問題でした。

神戸市の深い3面張り川のえん堤内に閉じ込められて1年たつ1頭のイノシシのこと

12月25日の新聞報道によると、今年4月、神戸市中央区の宇治川のえん堤に、ウリ坊(イノシシの子供)が1頭迷い込み(流れ込み?)、高さ6メートルのコンクリート塀に囲まれたまま、約1年近くも抜け出せないでいるということです。50キログラムぐらいにまで、成長している感じでした。

見かねた住民たちが、餌をやるなどして、このイノシシの命をどうにかつないでいるものの、山に返してあげたいなどの市民の相談に対して、行政側が全く動いていないという記事でした。何のための行政なのか、信じられません。

近隣の他の市では、同様のことが起こると、住民の通報を受けた行政がすぐに駆けつけて、イノシシを山に逃がしてやっています。つい先日も、行政が、高い岸から川に落ちて這い上がれなくなっているイノシシを救出して、住民から拍手をもらっていました。

川を、動物が落ちたら最後、二度と這い上がれないような何メートルもの高さのある垂直3面張りの排水路に変えてしまい、町中に張り巡らせた人間の責任は、本当に重いと思います。(子供や動物など、弱者への配慮が全くない)

このイノシシを助けてやってほしいという声が、さっそく、12月25日夜から、くま森に入り始めました。行政にとって、このイノシシを救出し、山に逃がすことなど簡単なことです。1年近くもなるのに、なぜ動いてやらないのか、理解に苦しむくま森は、26日、行政に電話で、すぐに救出して山に逃がしてあげてほしいとお願いしました。その時の答えは、人間として、本当に理解に苦しむものでした。

くま森が救出しよう。クレーン車やユニック、捕獲檻、軽トラック・・・準備物が次々と浮かびます。しかし、高さ6メートルのコンクリート塀と言われても、実物を見ないと、救出計画が立てられません。インターネットのグーグルストリートビューで確認してみましたが、やはり現地に行かないと、はっきりとした河川敷の構造がわかりません。明日の朝、現地に取りあえず行ってみることにしました。

元イノシシの生息地であった神戸市の裏山は、宅地開発の歯止めがかからなくなっており、現在、人間の住宅地が山の半分くらい上まで上がっています。生息地を奪われたイノシシは住宅地内を徘徊し、あちこちに掛けられたイノシシ捕獲用くくり罠や箱罠にかかって、毎年大量に殺されています。銃猟禁止地域なので、罠にかかったイノシシは、たたき殺すか刺し殺すかされています。以前、猟友会の方が詳しく教えてくださったことを思い出しました。

この1歳の迷いイノシシにとって、山に逃がしてあげることが幸せにつながるのかどうか・・・逃がしてあげた次の日に、罠にかかってたたき殺されることも十分予測されます。どちらがこのイノシシのためになるのか。大切なのは人間の命だけではなく、全ての命だと考えている私たちにとっては、悩ましい限りです。

12月27日、朝、行政に、昨年度神戸市で捕殺されたイノシシの数を聞いてみました。640頭!でした。

現地に到着し、入念に構造を調べ、付近の人たちの聞き取りを行いました。遊水地の底から地上の道路まで、コンクリートの広い坂道がついており、坂道を上りつめたところの鉄の扉さえ開けてもらえれば、クレーンやユニックなど不要で、救出は簡単にできます。

近隣の方たちが、集まってこられました。多くの市民が、このイノシシを不憫に思い、温かく見守っておられることがわかりました。

私たちは、きれいな水は?、餌は?、嵐の日の逃げ場は?もし川が増水したら生き残れるか?危害を加える人間はいないか?いろんな観点から、生息地を調べていきました。

イノシシが迷い込んでいるところは、大雨の時、川の水が市街地にあふれださないように作られた遊水地でした。外からでは遊水地の構造がわかりにくいため、施設管理部署を訪れ、図面を見せてもらって、遊水地の構造を確認しました。

写真右の坂道が、地上への道で、イノシシはこの先端までよく来ているそうです。坂を登りつめたところにある鉄の扉を開けると、すぐに地上に出られます。

<わたしたちの出した結論>

豊かな自然の中で、親子で生きているイノシシのことを思うと、確かに哀れなイノシシではあります。しかし、予想に反して、命を永らえることができる最低限の生息環境チェックは、全て合格点でした。

人間のことしか考えなくなった環境省は、今、今後10年で、シカ生息推定数の半分である160万頭、イノシシ生息推定数の約半分である39万頭の大量捕殺を行うと宣言しています。

捕獲罠でいっぱいの山に逃がされて罠にかかりたたき殺されるより、ここで、多くの市民に愛されて生を全うした方が、このイノシシにとっては幸せではないかと思われました。

行政関係者のみなさんに、遊水地からイノシシを救出して山に逃がしてやってほしいという、昨日の申し出を取り下げることを伝えました。

近隣の神戸市民の皆さん、哀れな1頭のイノシシを、今後とも愛し育ててやってください。よろしくお願いします。このイノシシを大事に見守ることによって、人間社会にもきっとすばらしい幸せがもたらされます。ただ、このイノシシは、春からここにいるということで、今の状況で、厳しい冬の寒さが乗り切れるのかどうかの証明ができません。皆さんに見守っていただくしかないと思います。

行政にもいろんな方がおられます。親身になって私たちの思いを受け止めてくださった、人間性を失っておられないみなさんに、心から感謝申し上げます。

(完)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ