ホーム > _野生動物保全

カテゴリー「_野生動物保全」の記事一覧

環境省主催 狩猟の魅力まるわかりフォーラム 静岡県

今日は、静岡市で、「すごいアウトドア!!狩猟の魅力まるわかりフォーラム」が開催されました。静岡県には熊森支部がないのですが、4名の県民が協力して、がんばって、「すごいアウトドア」感覚でハンターを養成することに疑問を呈するチラシを、会場近くで配布しました。

興味を示してくれる人はあまりいなかったということですが、訴えたいことをメモにして、マイクを使って訴えたそうです。

最近、自分の意見を言わない国民が、増えてきていると感じます。これでは、良い国を、子や孫に残せません。今回、勇気をもって初めて声を上げたみなさんに、拍手を送りたいです。

・・・

ちなみに、12月7日に高知県で行われた「 狩猟の魅力まるわかりフォーラム」では、「すごいアウトドア!!」というキャッチコピーがチラシから抜けていただけあって、参加者の報告によると、内容もそのような軽々としたものではなかったということです。

高知県チラシから、”すごいアウトドア”が消えている

狩猟の魅力まるわかりフォーラム

今日初めて知ったのですが、私たちが他生物の生命軽視の最たるものとして、削除を強く願ってきた、”すごいアウトドア”という狩猟者養成のためのキャッチコピーが、12月7日実施予定の高知県の「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」のチラシから削除されていました。

高知県に対して熊森がこの言葉の削除をお願いをしたことは、ありません。高知県関係者のみなさんが、自主的に削除されたのだと思います。自然や生態系を破壊し続けてきた人間の責任を思うと当然ですが、とてもうれしいです。

豊かで広大な自然が残されていたら、そのなかで、ある種の生物だけが増え過ぎたり減りすぎたりすることなく、すべての生き物たちが増減を繰り返しながら、絶妙のバランスで共存していくのです。シカが多すぎるから、殺して生息数をコントロールしてやると言っている人たちがいますが、人間がとことん壊してきた自然を復元してやらない限り、自然界のバランスは永久に戻りません。

遠回りなようでも、まず、行き過ぎた奥山人工林を撤去して自然林に戻すことから始めるべきでしょう。それをせずに野生動物たちの殺害から入るなんて、人間として恥ずかしい限りです。

環境省主催狩猟の魅力まるわかりフォーラムは、12月に3回予定されています。以下の2回以外に、12月21日には長崎県で開催予定です。

鉛弾を浴びて駆除されたシカの死体を食べる野生鳥獣たち・・・わたしたちは鉛中毒を心配する

都道府県によっては、シカの捕殺数が、最近、膨大な数となっています。ちなみに、兵庫県の平成22年度のシカ捕殺数(狩猟+有害駆除)は、約3万6千頭です。

シカはふつう30メートルぐらい離れたところから、ライフル銃か散弾銃で撃つそうです。(割合は半々ということです)

山に放置されたシカの死体をよく見かけるようになってきたため、シカの死体をどう処理しているのか、いくつかの県に尋ねてみました。埋設処理という指導が口頭でなされていても、実際は、シカを埋めるような大きな穴を山中で掘ることは難しく、ある県の猟友会関係者にきくと、例外以外は山中に全て放置しているということでした。焼却場に持って行くと、焼却代を1頭あたり2千円取られるので、持って行く人はまずいないだろう。ジビエ料理と言っても、鉛弾で撃っているため、鉛が体内で溶けだしている恐れがあり、人間の食用にするのは難しい。せいぜい、金属探知機で鉛弾を取り除いて、ペットフードに一部を加工している程度ということでした。

現実問題として、放置されたシカの死体を、クマをはじめとする野生鳥獣が食べている例があります。ここで心配される大きな問題は、鉛弾を誤って肉と共に胃の中に取り入れることによる、野生鳥獣の鉛中毒の恐れです。海外では、鉛が自然界に広がらないように、もう20年以上も前に、鉛弾が使用禁止になり、鋼鉄弾に変えた国がいくつもあります。しかし、日本では、北海道以外は、いまだに昔ながらに鉛弾が使用されています。ある猟友会員に尋ねると、鉛弾用の銃で鋼鉄玉を使用すると銃がいたむので、弾の鉄への転換は難しいと言われました。

ライフル銃の弾は親指ぐらいの大きさなので、野生鳥獣が飲み込むことは少ないと思いますが、散弾銃の弾は直径5ミリなどと小さいので、シカ肉と一緒に体内に入れてしまうことが考えられます。実際、クマの糞を調べている人が、糞を水洗いすると、鉛の散弾銃の弾が出て来たと言われていました。強烈な胃酸で溶かされた鉛が、いったん体内に拡散すると、もう元に戻せません。一番現実的な解決案は、散弾銃の鉛弾の使用禁止でしょうか。

国も都道府県も、まだどこも真剣に考えてくれていませんが、熊森は野生鳥獣に鉛中毒が広がらないかとても心配しています。大変な問題が起きてからでは遅い。未然に防いでこそ、大人と言えます。

絵に描いた餅のまま終わらせてはならない 「鳥獣被害防止特措法18条」生息地整備

鳥獣被害防止特措法

(生息環境の整備及び保全)

第十八条 国及び地方公共団体は、人と鳥獣の共存に配慮し、鳥獣の良好な生息環境の整備及び保全に資するため、地域の特性に応じ、間伐の推進、広葉樹林の育成その他の必要な措置を講ずるものとする。

鳥獣被害防止特措法は、2007年に成立しました。熊森はこの年、何度も国会に通って国会議員の皆さんに訴え続け、この法律の制定にあたって2つの主張を入れてもらいました。

①最初の案では、この法律の名前は、「有害鳥獣特措法」でした。熊森は、有害鳥獣などこの国にいない。どの鳥獣も豊かな自然を作ってくれる大切な鳥獣ばかりである。鳥獣を有害にしたのは人間である。有害鳥獣などという言葉が独り歩きする国にしないために、法律名を「鳥獣被害防止特措法」としてほしい。

②戦後人間が野生鳥獣のあまりにも広大な奥山生息地を破壊したため、野生鳥獣が生きていけなくなっている。多額の予算が法律に付くのであれば、鳥獣の良好な生息環境の整備及び保全のため、地域の特性に応じ、間伐の推進、広葉樹林の育成その他の必要な措置にも、予算を使ってほしい。

間伐の推進、広葉樹林の育成その他の必要な措置がどのようになされているのか、各省庁に尋ねてみました。

●農水省・・・地元からの第18条関連の予算請求がないため、予算をつけたことはありません。

●環境省・・・間伐の推進、広葉樹林の育成は、環境省の仕事ではありません。林野庁がやってくれていると思います。

●林野庁・・・林野庁ではそのような事業を行ったことはありません。

<熊森から>

まさに、熊森は当時、全組織を上げて精根尽き果てるほどの激しいロビー活動を続け、やっと獲得した2点です。

あれから6年、鳥獣被害防止特措法には年間約95億円の予算がついていますが、第18条関連の予算は毎年ゼロです。これでは、何のための18条かわかりません。

自然保護団体が本当に苦労して法文に入れてもらった大切な1行です。このまま絵に描いた餅に終わらせてはならない。都道府県や市町村行政、そして地元に、予算請求していただくよう、運動していかなければならないと思いました。

わたしたちの声も聴いてほしい 栃木県庁で記者会見 8月2日

環境省担当官によると、「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」についておかしいと意見を言ってきたのは熊森だけだということでした。誰かが声を上げねばならないと危機感を感じた熊森は、お昼の12時から午後1時まで、栃木県庁で記者会見をさせていただきました。

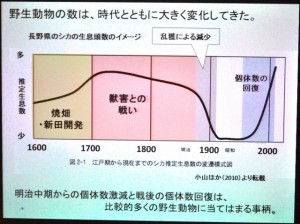

「野生鳥獣が田畑に出て来たのはハンターが減ったからと環境省が説明するとき、1970年以降の狩猟者が減りだした後のグラフだけを見せて、世論操作しています」・・・熊森の説明を、新聞記者のみなさんが熱心に聞いてくださり、多くの質問も受けました。

人工林率46%という栃木県の森の状況を、栃木県会員の方に補足説明していただきました。以前と比べると森の中の昆虫がすごく減ったという証言をしてくださいました。

戦後、人間が森の中をどれくらい荒廃させたか見ないで、山から出て来た動物ばかりを見て、殺す対策しかとらないのは、あまりにも悲し過ぎます。いろんな意見の人を集めて、いろんな意見を出し合ってもらい対策を考えていく。国策を誤らないために、環境省にはそんな国づくりをお願いしたいです。

次の日の朝刊では、多くの新聞社が、熊森の意見を紹介してくださいました。ジャーナリストは死んだとか言われるけれど、奥山を歩き続けている市民団体である熊森の見解を紹介してくださる記者さんが、栃木県にはたくさんおられました。まだまだ日本は民主主義国家だと思うと、うれしくなりました。記事にしてくださった記者のみなさん、本当にありがとうございました。

8月3日朝刊掲載新聞

東京新聞、毎日新聞、産経新聞、読売新聞、下野新聞

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(「種の保存法」)が、罰則を少し強化した程度で、初の改正終了

参議院先議で環境省から国会に出されていた「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(「種の保存法」)の改正案が6月4日、衆議院を通過し、1993年に制定後、初めて‘改正’が行われました。現在、環境省が出したレッドリスト3597種のうち、90種しか保護対象になっておらず、実効性のあるアメリカの「種の保存法」と比べると、ほとんど実効性のない法律です。

今回の改正は、違反者に対する多少の罰則強化(100万円以下の罰金→500万円以下の罰金など)が入ったぐらいで、大きな変化はありませんでしたが、3年後、つまり、2016年の(抜本的な)見直しが付則に書き込まれたそうです。

今回のこの法案の改正につき、4個人と10団体からパブリックコメントに応募がありました。

熊に関するコメントとしては、2つありました。

1、熊の胆の国内流通を、「種の保存法」の規制対象とすべきである。

→(環境省、不採択)理由・・・熊の胆の輸入については、外国為替及び外国貿易法により規制しているが、国内では、狩猟によって入手するのは適法で あり、熊の胆を見ても、違法入手か適法入手か判別がつかないため、罰則をもって担保することは法制上適当でない。

2、国内のツキノワグマ、ヒグマを、「種の保存法」の保護対象とすべきである。→(環境省、不採択)理由 地域個体群として絶滅の恐れがあるところはあるが、国内から絶滅するところまではいっていない。

(熊森から)

地域個体群の絶滅が続いて、最後に、国内絶滅となるのであり、その時点で手を差し伸べるのでは遅すぎる。地域個体群の絶滅の段階で、保護策をとる必要がある。2016年の改正時には、ツキノワグマ地域個体群が絶滅の恐れ確実となっている紀伊半島や四国から、地域個体群の絶滅段階で、「種の保存法」を作動させてほしいと大声を上げていきましょう。

これはおかしい!環境省鳥獣保護業務室が大学等で若者たちに狩猟者の養成講座を次々と企画

環境省鳥獣保護業務室が、「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」を全国9箇所で企画し、今年度第1 回目を栃木県宇都宮大学で平成25年8月3日(土)に開催するそうです。

狩猟の魅力まるわかりフォーラム(栃木県)の開催について(お知らせ) <環境省>

若手ハンターによるトークセッションやジビエ料理の試食、ハンティングの模擬体験(実弾の入っていない模擬銃使用)ができるワークショップブースの出展など、狩猟が持つ魅力や社会的な役割を実感できる内容だそうです。参加無料、事前申込み不要となっていますが、私たちの税金で行われるものです。

☆

野生鳥獣を殺すことの楽しさをわが子に教えてほしいと願っている国民が、いったいどれくらいいるでしょうか。ほとんどいないと思います。民意とまったくかけ離れたことに、税金を使うのは大問題だと思います。

☆

環境省だけは、野生鳥獣にやさしい気持ちを持って、野生鳥獣の声を代弁し、野生鳥獣の命を守るところであってほしいと願います。

なぜなら、農水省を初め、今や日本の行政は、戦後、自分たちが野生鳥獣の生息地をどれだけ壊し奪ってきたかを棚に上げ、野生鳥獣が人里に出てきたから害ありと敵視して、殺そうとするばかりだからです。

たった一つだけでも、この国に、野生鳥獣の立場に立って考え発言する部署を残しておかないと、人と野生鳥獣の真の共存などありえない国になると思います。

☆

残念ながら、環境省は、1999年から、「鳥獣保護管理」という訳のわからない日本語を造語して、鳥獣の命を守るのではなく殺すことへと、年々業務移行してきました。バックに、環境省をその方向に動かす大きな力があることも実感しています。

☆

殺すということは、相手の全存在を否定することです。国民の大部分は野生鳥獣に同じく生きとし生けるものとしてやさしい気持ちを持っています。

野生鳥獣への共感は、人間として誰もが持って生まれる本能でもあります。特に、こどもたちはみんな、生き物が好きです。スポーツや遊びとして野生鳥獣を殺すことを若い人たちに教えることは、野生鳥獣の命に対する畏敬の念を失わせ、日本文化を根底から変えてしまうものであり、私たちは到底認められません。弱者は殺してもいいという考え方は、必ず人間社会にも弱い者いじめをもたらします。

☆

当協会は、野生鳥獣を遊びやスポーツで殺すことを、国が子供たちに教えるべきではないと考えます。

☆

そうするしか生きるすべがなかったかっての東北のマタギと、スポーツハンターやレジャーハンターは、まったく別物です。少なくとも、環境省が「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」を開催することだけはやめてください。

地方自治体も含めて、鳥獣の保護業務を行う部署を、行政内に必ず一か所だけでも作ってください。野生鳥獣もこの国の大切な国民です。

野生鳥獣による農作物被害対策としては、奥山に動物の棲める森を復元・再生して、棲み分けを復活させる方法で解決してください。

野生鳥獣に優しい解決法が一番すぐれているのです。

5月29日 本部と熊森石川県支部・・・金沢市猟友会が猟期外に捕殺したクマの遺体を利用していた問題について、徹底調査を金沢市と石川県に依頼

<加賀市の場合>

平成17年度の石川県加賀猟友会総会風景が、同猟友会会員の個人ブログにアップされたとき、私たちは目を疑いました。

そこには、有害駆除したクマですとのコメント付きで、乾燥させた「熊の胆」の写真が並び、会員の皆さんの入札で販売されましたと書かれてあったからです。しかも、そのブログには、会場で挨拶する警察官の姿もアップされていました。

薬事法違反ということで、石川県薬事衛生課の指導により、このブログは直ちに取り下げられました。

「優しい雷」という名のブログによると、当時、石川県薬事衛生課は、「優しい雷」氏の質問状に対して、文書で、

「熊の胆」の入札販売行為は、無許可無承認の医薬品の販売にあたり、薬事法に違反することから、薬事衛生課から石川県猟友会加賀支部に対し、今後、当該行為はしないよう指導いたしました。

との回答を寄せたとのことです。

野生動物を殺さない国をめざしている当協会としては、狩猟期間(11/15~2/15)に獲ったクマの遺体を猟友会員が利用することは現時点ではやむを得ないが、有害駆除(許可さえ得られれば1年中実施可能)したクマの遺体を利用することは、絶対に認めてはならないと考えます。

なぜなら、クマの遺体は他の動物の遺体と違って、大変高く売れるからです。

毛皮、肉、なかでも「熊の胆」は、漢方薬として、金並みの値段で売れるため、有害駆除したクマの遺体の利用を認めると、何の害もないクマまで、「有害とみなしたので獲っておきました」となって、クマが乱獲されることが十分予測されるからです。

ワシントン条約でも、(これまで人類は各地でクマを絶滅させてきた経緯がある)今、行動しなければ、クマを絶滅させる恐れがあるとして、クマの身体部分の取引は厳しく制限されています。

もちろん多くの自治体で、有害駆除したクマの遺体は、埋葬または焼却処分するようにという指導がなされ、利用できないようになっています。

加賀市猟友会には県の指導が入ったからいいものの、石川県の他の市は大丈夫なんだろうか。

<金沢市の場合>

当協会石川県支部が金沢市に問い合わせたところ、金沢猟友会のクマ駆除隊に焼却・埋葬処分を任せているというのが、当時の答えでした。

たまたま当協会支部員たちが猟期外の時に、金沢市猟友会が有害駆除したクマの遺体を利用しているのではないかと思える光景を目撃したこともあって、猟友会に任せないで指導監督してほしいと要望した結果、金沢市は今後、2010年10月初旬から、有害駆除したクマの遺体は、猟友会任せにせず、正規市職員を立ち会わせ、確実に焼却処分を行うことにしたと発表。

クマ保護を願う人たちから、金沢市は拍手喝采を浴びました。

しかるに、今年5月20日の中日新聞には、<金沢猟友会は>、支部で長年、(有害駆除した)熊の胆を製造して、許可なく会員など一般に販売してきたが、薬事法違反とは知らなかったと釈明し、理事会で一般への販売取りやめを決めたと、いう記事が出ました。????

この記事が出るや否や、石川県地元の北國新聞が、直ちに翌日の5月21日、反論記事を掲載。

金沢猟友会が行っていた熊の胆売買は、会員間での売買であり、自家消費にあたる。違法性はない。(金沢市担当者に問い合わせると、北國新聞記者からの取材は何もなかったとのことです。北國新聞は、取材もせず、猟友会擁護の記事を直ちに書いたことになります。どういう関係????)

しかも、<金沢猟友会は>、「これまでの販売は、誤解を招きかねないため、今後は、製薬会社など業者への販売を検討する」と言っているとのこと。

熊森本部と熊森石川県支部は、5月29日、

①この問題の徹底調査、

②有害駆除したクマの遺体の利用禁止、

③行政担当者による遺体の焼却立会いの徹底、

を求めて、担当部署である、

(1)金沢市森林再生課、

(2)石川県自然環境課、

(3)石川県薬事衛生課を訪れました。 つづく。

今や、シカ問題は最重要国家課題のひとつ 2月23日(土)近畿中国森林管理局(林野庁出先)主催シンポジウム 「シカと森と人の葛藤」に参加して

大阪駅前のシンポジウム会場「AP梅田」は、満席状態でした。野生動物関連のシンポジウムで、これだけの都会人が集まるのは、発表者の一人、高槻成紀氏(麻布大学獣医学部教授)も言われていたように、異常だと思います。

それだけ、シカによる農作物被害・森林被害が、一気に異常事態にまで発展しているからでしょう。

わたしたち近畿地方の熊森も、もう、国が乗り出さないと、この国は森を失ってしまうのではないかと思うほど、シカ問題には危機感を感じています。

熊森本部は、NPO法人奥山保全トラストを抱えています。この部門は広大な原生的自然林を所有しています。そこに柵を張り巡らし、シカから森を守らねばならない時が来るなど、つい最近まで、思いもよりませんでした。一体なぜ、シカの群れが、原生林の頂上まで上がってきて、下草や稚樹まで食べ尽くしてしまうようになったのでしょうか。

様々な研究者から、興味深い発表が続きました。発表者の中には、「シカ問題は戦後の林野庁の拡大造林が原因であり、人災だ」と、訴えておられる方も2名おられました。

当時、奥山原生林を大伐採した後、植林苗が小さい時、大草原が出現し、シカが爆発増加したそうです。

スギ・ヒノキの植林苗が大きくなって、下層植生が消えると、増えたシカたちは、人里や、山の上へ移動し始めたというのです。

そのころは高度経済成長期で、わたしたちも、森や野生動物に関心を持っていなかったので、実際はどうだったのかわかりません。

どなたか、この頃の山の中を調べておられた人はいないのでしょうか。

下の写真は、瀧井暁子氏(信州大学)による、長野県におけるシカの季節移動調査報告

自然界は、神の手としか思えない見事なバランスの上に成り立っています。人間がいったんそのバランスを崩すと、ここまで一気に収拾がつかなくなるものなのでしょうか。

歴史上、日本人が1回も経験したことのない、「爆発増加したシカに、田畑や森を荒らされる」という、お手上げ状態が出現しています。

といって、シカは森林生態系の大切な一員です。シカがいることによって生かされている生き物たちもたくさんいます。

「シカ殺せ」だけの今の対策には、違和感を感じます。

滅ぼすわけにはいかないのです。どうしたらいいのか。シンポジウムでも、対症療法ばかりで、これという解決策が出ませんでした。

日本の国土が、やがてイギリスのように、緑は緑でも、草原の国になってしまうのではないかと不安になってきました。

100年後・・・かつて日本には森がありました。

こんなことにならないように、全国民の英知を集めるべき時だと思います。

いや、その前に、シカによってどのような大変な事態が起きているのか、ほとんどの国民は今、都会に住んでいるため、知りません。まず、みんなに知らせなければならないと、強く思いました。

兵庫県森林動物研究センター主催シンポジウム <野生動物の保全と管理の最前線>拡大する被害にどう立ち向かうか」に参加して

2月16日、兵庫県立美術館で、今年も、7種(クマ・サル・シカ・イノシシ・アライグマ・ヌートリア・ハクビシン)の野生動物の保護管理(=ワイルドライフマネジメント)に携わる兵庫県立大学の先生方や森林動物研究センターの専門員(県庁職員)のみなさんによるシンポジウムがありました。

みなさん、大きな声で、しっかりと発表されており、立派だと思いました。

また、今年は、動画が多用され、よりわかりやすく臨場感のあるものとなっていました。

さらに、少しだけではありましたが、戦後の開発や拡大造林政策が野生動物たちに及ぼした負の影響や、シカによる下層植生の消失問題なども取り上げられ、内容が年々レベルアップしていると感じました。

わたしたちが特に興味深かった発表について、まとめてみました。

●「野生動物はなぜ出没するようになったのか 」

藤木大介氏(兵庫県立大学)

野生動物たちが人里に出て来る大きな要因は、①個体数増加、②分布の拡大、③里山環境の変化、④行動の変化なのだそうです。(熊森が発表するなら、①奥山環境の変化としたと思います。)

60年間の植生変化

我 が国の国土の植生記録で最も古いのは、戦後のアメリカ軍(進駐軍)の空撮なのだそうです。そのため、1950年より古い資料はありません。写真を見なが ら、植生に合わせて地図上に色塗りをしていくのだそうですが、本当に緻密で根気のいる作業だったと思います。兵庫県では、広大に存在していたアカマツ林 (赤色)が、60年後の今、ほとんどがコナラ林(落葉広葉樹・黄色)に遷移したのだそうです。

(熊森からの注:クマの食料は、春夏秋と刻々と変化していきます。それらの全てが揃っているかどうかは、コナラ林であっても、内部を調べないとわかりません。「コナラ林≠クマが生息できる森」なのです。)

ちなみに、以下の植生図中、青色は草地や荒れ地で、黒色は針葉樹の人工林で す。

この60年間の森林の変化のうち、野生動物の生息環境としてマイナスに働いたのは、下の左地図で、針葉樹の人工林の増加(黒色)と、開発による森林消滅(赤色)だそうです。また、プラスに働いたのは、下の右地図で、アカマツ林のコナラ化(緑色)と、草地や荒れ地が森林になったり(青色)、植林されたり(黒色)したことなのだそうです。

兵庫県のシカは、拡大造林が盛んだった1970年(昭和45年)代は県内1000頭以下で、絶滅が心配されるほど減っていたのだそうです。それが、現在14万頭ぐらいに激増しているのだそうです。

クマは、1970年代は、氷ノ山・扇ノ山山系のごく狭い範囲に数頭程度、床尾山系に数頭程度で、絶滅寸前だったと推測されるそうです。1992年ごろのクマは数十頭で、絶滅が危惧されていたのが、現在は、数百頭に激増しているのだそうです。

以下は、長野県が推定した、長野県内シカ生息推定数の変化だそうです。

(熊森より1)うーん。藤木氏の主張はわかったけれど、実際はどうだったのか。私たちも刺激されて、いろいろな方法で調べて、熊森説を打ち出していけるようになりたいと思いました。

以下、参考資料のひとつ。昭和28年から平成24年までの兵庫県ツキノワグマ捕殺数の推移です。青色が狩猟数、赤色が有害捕殺数を示しています。

平成になるまでは、クマたちは山奥にいて、奥地の人たちとうまく共存していたことが、下のグラフからも、これまで熊森が聞き取りをしてきた地元の高齢者のみなさんの証言からもわかります。兵庫では、クマ狩猟数も毎年ごくわずかで、クマに狩猟圧がかかっていたとは思えません。

山がコナラ林に遷移して、コナラが実をつけ出したのは、何十年も前からで、わたしたちが活動を開始した1992年頃には、すでに、里山のコナラ林は放置され、巨木になっていました。しかし、クマたち山の動物たちが大量に人里に出て来たのは、2004年2006年2010年です。このずれは、どう説明できるのか。自然界のことは、本当にわらないことだらけなのです。できるものなら、森の動物たちに、一体最近山に何があったのか、インタビューしたい気持ちに、しばしば襲われます。

(熊森より2)もう一つ興味深かったのは、最後に森林動物研究センターの林良博所長が、野生動物への餌やりについて話されたことです。所長によると、世界中どこへ行っても、人間という動物は、何人であっても、野生動物を見たら餌をやろうとする傾向があるのだそうです。所長は、もっと人間は理知的になって、餌やりを止めよと訴えられていました。他人や他生物を見たら、何か食べ物をあげたいと思うのは、人間の共生本能なのでしょう。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ