ホーム > _野生動物保全

カテゴリー「_野生動物保全」の記事一覧

これでは国民洗脳番組です 2月14日 NHKクローズアップ現代「ハンターが絶滅する!?見直される狩猟文化」

気の毒にも、NHKは、国策の代弁報道をする義務を背負わされているのでしょうか。

残念ながら、こと自然に関しては、「クローズアップ現代」は、これまでも環境省の国策を是として、国民を洗脳し、環境省の思う方向に国民を誘導する報道を繰り返してきました。一般の方々がこういう番組を見て、報道内容をそっくりそのまま信じてしまわれるのではないかと思うととても怖いです。放映終了後、ただちに、NHKに抗議の電話を入れましたが、苦情担当者の方が、本気で聞いてくださったようには思えませんでした。

「クローズアップ現代」の大きな問題点

①環境省の一方的な見解だけを報道し、反対意見を一切報道しない。

②いろいろな説があってよく分からないことを、こうだと断定報道する。

国谷アナウンサー

「かつて日本でも、山里では貴重なタンパク源として、山の命を山の幸としてごく当たり前に食べ、日本独特の狩猟文化がはぐくまれていました」

→熊森から

上の、かつてというのは、いつのことをさしているのでしょうか。以前から熊森は、環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室が推進している、「日本人は狩猟民族である。若者よハンターになれ」という環境省のキャンペーンに、疑問を呈してきました。以前、日本人が狩猟民族であったという証拠を示してほしいと環境省に問うと、当時環境省のHPにアップされていたこの関連ページが突然閉められてしまったのを記憶しています。

(現在の環境省キャンペーン目指せハンター 狩猟の魅力 まるわかりフォーラム)

確かに、縄文時代は、狩猟採集文化であったと思いますが、基本的にはその後、稲作漁撈文化に変わっていったのではないのでしょうか。

東北の一部に、マタギと呼ばれる人たちがいましたが、全人口から見ると、パーセンテージにもあがらない、ごく例外的な少人数だったと思われます。

江戸時代、狩猟が許されていたのは、将軍や天皇家などの特権階級だけではないのでしょうか。山奥の人たちが、銃を持っていたといっても、おどし銃として持っていた場合も多く、ごく当たり前に狩猟していた割合がどれくらいあったのか、今となっては調べようがありません。

独特の狩猟文化がはぐくまれていたといわれていますが、文化というのは、日本人の多くが行っていた場合に使う言葉だと思います。 歴史を振り返ると、676年の天武天皇の「肉食禁止令」から始まって、明治になるまでの1200年間、肉食や殺生や、狩猟に対する禁令が出っぱなしに出続けています。禁令を破る人がいたからでしょうが、いつの世でも、決まりを守らない人はいます。しかし、日本人の特質として、多くの人は、決まりに従ったと思われます。

昔の記録は少なく、今となっては当協会も確かめようがないのですが、少なくとも、狩猟が日本に入ってきたのは、明治時代です。

明治になって、一般国民が狩猟して良いことになると、エゾシカやカモシカなどが乱獲されて一気に絶滅しかけました。そこで、国は慌てて、これらの狩猟を禁止しました。この時代ぐらいになってくると、記録も多くなってきます。といって、明治になって、狩猟が日本文化と言われるほど国民一般に広がったわけではありません。田口洋美氏の研究では、日露戦争時(明治37年)の国内狩猟者は、統計では20万人、実質では、30~40万人ということです。

環境省の「若者よ、ハンターになれ」キャンペーンは、ある意図の元に、日本人は元々狩猟民族であると国民に思わせようとしているものであるとしか、考えられません。

一歩下がって、日本は狩猟文化の国であったという研究者を紹介するとしても、しかし、違うという研究者たちも多くいるのですから、同時に紹介すべきでしょう。アナウンサーに断定表現を使わせるべきではないと思います。

国谷アナウンサー

「人間と自然とのバランスが崩れた大きな要因となっているのが、ハンターの減少です」

→熊森から

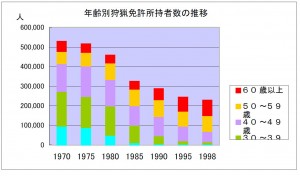

またまた、アナウンサーに断定させていますが、この問題については、熊森は何度も何度も環境省に反論を申し入れてきました。環境省は上のことを印象付けるために、「狩猟免許所持者数の推移グラフ」の出し方を、いつも1970年からに操作して、国民に提示します。どんどんとハンターが減っていくから、シカがどんどんと増えていくと誘導しようとしているとしか思えません。

<猟免許所持者数の推移グラフ>

てみましょう。

<猟免許所持者数の推移グラフ> 1946年から2000年までのグラフで、中央が1970年です。

<シカの捕獲数の推移> 1923年から2004年までのグラフです。

この2つのグラフから、ハンター数の減少とシカ捕獲数(生息数)の激増とは、無関係であることがわかります。以前、ハンター数が今より少なかった時、シカもとても少なかったのです。今たまたま、ハンター数の減少と、シカの激増時期が、重なっただけです。

このような、グラフのごまかし提示によって、国が若者に、「使命感を持ってハンターになれ」と呼びかけるのは、恥ずべきことです。乗ってしまう人も出てきます。その人が若い女性であれば、国策推進のための看板として使われます。

ハンターが減ったから、シカが増えたという説を紹介してもいいのですが、同時に、そうではないという説も紹介しないと、国民に思考力を付ける教養番組になりません。報道と洗脳は違うのです。

例えば、他の説として、今、シカが激増しているのは、戦後の林野庁が行った拡大造林が原因だという説があります。わが国では、どんどんと奥山のブナやミズナラなどの巨木を伐採して、国を挙げて、1958年ぐらい~1990年ぐらいまで、スギ・ヒノキ・カラマツの苗木を植えに植えていきました。その結果、苗木が小さい頃は、奥山が草原だらけになり、シカの食料が激増してシカが増え始め、自然界のバランスが崩れ出した。その後、スギ・ヒノキ・カラマツが大きく繁るようになると、下草が消え、シカは食料を失って山を出始めた・・・などの説があります。この説は、100年前に絶滅したオオカミが現在のシカ激増の原因だという説よりも、年代的には今起きている事象とぴったり合います。

いろんな説を検証して提示し、真実を求める国民が、真理を追究できるような番組を作ってこそ、放送料金を取れるNHKになれると思います。

今回は苦言を呈しましたが、クローズアップ現代が、番組制作姿勢を大転換して、国家権力から独立した中立の番組を作るようになってくだされば、こんなうれしいことはありません。

日本の山からなぜウサギが消えたのかーーやと病

かつて、あんなにたくさんいた野ウサギですが、今は、本当に見かけなくなりました。野ウサギがいないと、猛禽類たちが生きていけません。わたしたちは、ウサギが消えた原因を、ずっと知りたいと思っていました。

先日、高齢の猟友会員たちと懇談した際、この件をたずねてみたところ、すぐに答えを教えてくださいました。

「やと病だよ。拡大造林を始めたころ、苗木をすぐにウサギが食べてしまうので、困ってしまった国が、やと病(野兎病)菌を山にまいたのさ。この菌はすごい感染力で、みるみるうちに山からウサギが消えていったよ。当時は、ウサギを捕まえて、腹を裂くと、みんなこの病気にかかっており、白いぶつぶつがいっぱいついていたものさ」

これが本当なら、国は、拡大造林を進めるために、ウサギに対して、生物兵器を使ったことになります。

この件について確実な情報をお持ちの方は、もう時効ですから、当協会にお知らせくださいませんか。

<スマトラゾウ>受難…ヤシ畑荒らす「害獣」毒殺増加 30年以内に絶滅か

|

| 拡大写真 |

| 今年11月10日、インドネシア・スマトラ島リアウ州のアブラヤシ畑近くで発見された、毒殺されたメスのスマトラゾウ=WWFリアウ事務所提供 |

【ジャカルタ佐藤賢二郎】インドネシア・スマトラ島で絶滅危惧種のスマトラゾウが毒殺される事件が増加している。象牙目当てに加え、パーム油の原料であ るアブラヤシ畑を荒らす「害獣」として駆除対象になっているとみられ、自然保護団体はインドネシア政府に対策強化を求めている。

世界自然保護基金(WWF)リアウ事務所によると、スマトラ島中部のリアウ州で今年11月、メスのスマトラゾウ3頭の死骸が発見された。同州では今年、 他に12頭が殺害されており、昨年の計5頭から3倍に増加。同島北部アチェ州でも今月、1頭が白骨化した状態で見つかったほか、3月から6月にかけて、少 なくとも計7頭が殺害された。方法はいずれも毒物を混ぜた果物を使用した毒殺とみられる。死骸の多くはアブラヤシ畑の近くで発見された。

スマトラ島では1980年代から製紙・パルプ用の植林やアブラヤシ農園の開発が本格化し、スマトラゾウの本来の生息地である低地林の3分の2が失われた。現在の生息数は2600頭前後とみられ、85年の推定数からほぼ半減している。

WWFリアウ事務所広報担当のシャムシダルさんは、「ゾウ殺しは毎月のように起きているが、容疑者は一人も検挙されず、地元では『普通の出来事』。当局 は厳正に対処すべきだ」と訴える。WWFは、有効な対策がとられなければスマトラゾウは30年以内に絶滅すると予測している。

京都府のクマたちは生きていけなくなっているのではないか

(1) クマ捕獲数の推移グラフ (昭和43年~平成22年度)

以下は、京都府におけるクマ捕獲数の推移グラフです。白が狩猟による捕殺数で、黒が有害駆除による捕殺数を表しています。尚、このグラフには記載されていませんが、平成23年度の有害捕殺数は4頭で、平成24年度の有害捕殺数は2頭です。

現在、京都府では、クマの狩猟は禁止されています。

(グラフをクリック頂くと拡大されます)

ふつうこのようなグラフは、平成以降だけが提示されますが、昭和43年からが提示されていることによって初めて見えてくるものがあります。クマの捕殺合計数が激減していっているのがわかります。

最後の平成22年度は、夏の食料である昆虫も、秋の山の実りもないという異常年で、食料を求めて人里に出て来た54頭のクマが、有害捕殺されています。

この異常年を除いてみると、クマがますます激減しているようすがうかがえます。しかし、グラフの解釈はいろいろにできますから、これだけでは断言できません。

実際の京都のクマの生息地を訪れてみました。

(2)芦生原生林五波峠 (2012、11、7)

少し前まで人間の背丈を越えるササで覆われていた林床ですが、温暖化で枯れたり、シカによってきれいに食べ尽くされたりして、原生林が、まるで都会の公園状態になっていました。臆病なクマは、姿を隠せなくなったこのような所には棲めません。

少し前まで人間の背丈を越えるササで覆われていた林床ですが、温暖化で枯れたり、シカによってきれいに食べ尽くされたりして、原生林が、まるで都会の公園状態になっていました。臆病なクマは、姿を隠せなくなったこのような所には棲めません。

広大な山が公園状態 → ここではもう臆病なクマは棲めない。

ナラ枯れで枯れたミズナラの巨木が、撮影地点の周りを見回しただけで約30本倒れていました。1本の木で、1万個ほどのドングリが実っていたと予測されますから、クマたちは冬ごもり前の食い込み用食料を、もはや原生林で以前のようにはとれなくなってしまっています。

ナラ枯れで枯れたミズナラの巨木が、撮影地点の周りを見回しただけで約30本倒れていました。1本の木で、1万個ほどのドングリが実っていたと予測されますから、クマたちは冬ごもり前の食い込み用食料を、もはや原生林で以前のようにはとれなくなってしまっています。

下に生えている緑色の植物は、エゾユズリハやヒメユズリハで、毒性があるため、シカが食べません。

→ ここではもうクマが棲めない。

ほとんどのスギの木に、クマハギの跡がありましたが、最近のものはゼロでした。

ほとんどのスギの木に、クマハギの跡がありましたが、最近のものはゼロでした。

→ ここには、もうクマがいない。

ここの原生林には、クマの痕跡はゼロであるばかりか、他の動物たちの痕跡もほとんどありませんでした。2012年度はここでは、シバグリ、ミズナラ、コナラのドングリは、並の下ぐらいの出来で、1平方メートルに30個ぐらい落ちていました。そこそこ落ちているという感じでしたが、食べに来ている動物がほとんどいませんでした。テンの糞がたった2ヶ所、シカの糞が少し。シカも、ここで食料を食べ尽くしたので、里の方へ移動しているのではないでしょうか。トガリネズミの掘った穴2ヶ所。あとは何もない山でした。アカネズミ、ヒメネズミ、ヤチネズミの巣穴見つからず。

(クマがクマノミズキを食べると、種子まで噛み砕く 。)

<考察> 人工林、ナラ枯れ、昆虫謎の消滅(温暖化?)、シカの食害・・・本来の安心して身を隠せた奥山生息地と食料を失ったクマたちに今必要なのは、

研究者や業者が主張しているような、クマの出没予防専門官の育成でも、「野生動物管理システム」という名の捕殺を含めたクマいじくりまわしでもなく、「昆虫がいて下草の生えた森を取り戻す森復元・再生事業」であると、熊森は思います。

さらに大事なことは、人間が1歩も2歩も下がって、彼らの生息地に入らないようにすることです。平地をすべて取った人間は、奥山だけでも、動物たちに返しましょう。これが、21世紀に人類が生き残る唯一の道です。

京都府行政は、今年、クマの目撃が多かったにもかかわらず、捕殺を2頭と、最少に押さえておられます。自然保護団体として、熊森は、京都府のクマ対応を高く評価します。

イノシシ殺処分虚偽申請、猟友会2人を告発 ・ イノシシ捕獲写真が虚偽 内部告発で発覚/兵庫三田市

毎日新聞 2012年11月03日 地方版

三田市所有の檻(おり)で捕獲されたイノシシの殺処分を巡り、県猟友会三田支部が報償費を虚偽申請していた問題で、同市は2日、同支部のメンバー2人を鳥獣保護法違反の疑いで三田署に告発した。

告発状によると、実際には10年8月に有害捕獲したイノシシ19頭を、同支部が9月分として虚偽報告した▽有害捕獲許可を得たイノシシは殺処分後に埋葬か焼却しなければならないが、同年7月に2頭を自宅に持ち帰った−−としている。

猟友会に45万返還請求 イノシシ捕獲写真が虚偽 三田 内部告発で発覚

2012/10/11 22:43 【神戸新聞】

捕獲したイノシシ1頭当たり1万円を支払う兵庫県三田市の有害鳥獣防除対策事業で、証明 資料として提出した写真が虚偽だったなどとして、三田市は11日、県猟友会三田支部に45万円の返還を請求した。 市によると、問題となったのは、同支部 のメンバー7人が県立有馬富士公園周辺で2010年6月~11年1月に捕獲した報告書。捕獲した証明として添付された写真11枚(26頭分)で、おりの構 造や周辺の様子が実際とは食い違っていた。 住民監査請求を受け、監査委員は5月「虚偽の疑いがある報告」として市に調査と善処を…

10/19 中山間地に住む支部長から・・・熊森高知が出しているメルマガです

日本熊森協会 高知県支部メールマガジン

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2012年10月19日(金)発行

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは。熊森高知です。

日本熊森協会 http://kumamori.org/ の高知県支部です。

高知県支部の所在地、すなわち支部長をやっている私が住んでいるのは、

長岡郡本山町といいまして、いわゆる中山間地域というやつです。

棚田が連なる、まぁ大多数の人が思い浮かべるような、

典型的な山の農村という感じのところです。

で、そんな農村にはこの季節になると、イノシシがよく出てきます。

収穫期を迎えた米を食べにやってくるんですね。

我ら農民側も、手をこまねいているだけではなく、

罠をかけたり、電気柵を張ったりと、いろいろやるんですが、

あまり被害は防げないというのが実情です。

さて、では昔(数十年前)からこんなにイノシシの被害が

すごかったのかというと、どうもそうでもないんですね。

イノシシやらサルやらシカが畑を荒らすというのは、

あるにはあったけれども、今ほどじゃなかった、

と、このへんの爺様たちは申しております。

じゃあ、なんで最近(といっても数十年単位の最近)になって

動物の被害が出てくるようになったかというと、

毎度のことながら、植林が原因だと思います。

イノシシやサルやシカやクマ(このへんにはいないけど)は、

何を食べているかというと、木の実や昆虫や、ミミズやカエル、

ひとくくりにして言えば「森の恵み」ってやつです。

ほったらかしにした、人間の手が入らない森というのは、

こういう食材にあふれています。

ですから、そういう森に住む動物っていうのは、

わざわざ人間のテリトリー(農村など)には出てこない。

よく「畑の作物の味を覚えたから荒らすようになった」という

説明もなされますが、それだったら昔から動物が

里に出て来なくては辻褄が合いません。

植林されたスギやヒノキの林、それも手入れのされていない、

放置された人工林の中を歩いてみると、

地面まで光が届かず、下草も生えていません。

中には、雨で土が流れてしまって、岩がちに

なってしまっているところもあります。

そういうところでは、動物の食糧となるようなものもなく、

飢えたイノシシとかシカなどの動物は、

危険をおかして人里に出てくるわけです。

「動物が可哀想」という理由でも、「田畑を守りたい」と

いう理由でも、どちらでも結論は、植林を減らして、

動物のテリトリーを増やしてやるべきだと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【活動内容】

山の散策・薪づくり体験・田んぼレンタルなど、

山里でできる活動を行っています。

やってみたい方は、このメルマガに返信してください。

場所は高知道大豊ICから30分ほどのところです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者:日本熊森協会高知県支部

サイト http://kumamorikochi.blog65.fc2.com/(熊森高知で検索して下さい)

<外来生物法>根絶殺害は狂気、国がすべきことは、新たな輸入を徹底的に止めること 環境省がパブコメ募集中 10/18締め切り

環境省が、悪名高き<外来生物法>関連のパブリックコメントを募集しています。

当協会は、この法案が出来る前からこの問題にかかわっており、どのようにしてこのような法案が出来ていくのか、ずっと見てきました。そして、研究者と捕獲業者が中心になって裏で動いて国に作らせた<外来生物法>に、一貫して反対し、廃案を主張し続けています。

この法案のなかで絶対に認められないのは、外来生物の根絶殺害です。外来種の根絶殺害は、自然の摂理や命の尊厳を無視した恐ろしい思想であるばかりか、そもそも不可能なのです。

これまでアライグマをはじめ、何の罪もない生き物たちを、どれだけ無駄に殺し、どれだけの莫大な税金をつぎ込んできたことかしれません。まだこれからも国民の税金を使おうというのでしょうか。多くの国民が、この法案の狂気さに気づき始めており、根絶殺害に協力する国民はどんどん減ってきていると感じます。

熊森からは、「根絶殺害は狂気。このような残酷でばかげたことに、今後も私たち国民の税金を使うことは許せない。国がすべきことは、新たな輸入を徹底的に止めること」というコメントを、環境省に送ります。

賛同して下さる方は、10月18日までに、環境省に各自コメントをお送りください。

ただし、これまでの経験から言うと、パブリックコメントは、「今後の参考にします」として取り扱われるだけで、いくら多くの国民が意見を入れても、国が方針を変えたりすることはありません。パブリックコメントは、ポーズとして行政がやるだけですから、これに応募することは、時間の無駄ではあります。しかし、多くの国民の声は何だったのかを残すことは出来ます。

今回のパブコメの対象は、「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(案)」についてです。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15702

この案の内容を一言で言うと、外来種ブラックリストを作って、根絶殺害をさらに進めていこうというものです。

4ページ

●個別目標9「2020 年までに、3 侵略的外来種とその定着経路が特定され、優先順位付けられ、優先度の高い種4 が制御され又は根絶される。」

つまり、順位を付けて、根絶殺害に取り組むということです。ナチスの思想を思い出して、背筋が凍ります。

応募の注意事項の中に、

「下記に該当する内容については無効といたします。」として、●「法律に反する意見」と書かれています。こんなパブコメは許されるのでしょうか。驚きました。

お暇な方がおられたら、環境省ページをお目通しください。忙しい国民に、このような長文の訳の分からないことを読ませるのは、本当に失礼です。

国民の意見を聞きたいのなら、ずばり、この点についてどう思いますかと、的を絞って提示すべきでしょう。

兵庫県にいったい何頭のクマがいるのか マルコフ連鎖モンテカルロ法は使えるのか 兵庫県、クマ推定生息数を一挙に下方修正

兵庫県にいったい何頭のクマが棲んでいるのか。人間の国勢調査のようなことができればわかると思います。しかし、クマには不可能です。

兵庫大学の研究者が、2011年に、神戸市で開かれたシンポジウムで、クマ目撃数とクマ捕獲数を2大因子(パラメーター)として、階層ベイズモデルを構築し、マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いて、県内クマ推定生息数を算出したと発表されました。

その結果は、90%信頼限界では、300頭~1650頭で、中央値は650頭ということでした。

兵庫県で1992年は60頭絶滅寸前と言われていたクマが、650頭に増えている?!

650頭、この数が独り歩きをし始めました。

初めてこの発表を聞いたとき、そんなことは絶対にありえないと私たちは確信を持って言えました。なぜなら、私たちはクマ生息地を歩き続けて痕跡を見続けてきたからです。10倍以上にクマが増えたなら、爪痕、フンなど、いくら鈍感な人でも、絶対にクマの異常増加に気づきます。

むずかしい数式を使って、何日もコンピューターを操作しながら計算した結果だから間違いないと、行政の方はこの数を採用されましたが、最先端の科学的技法を使って出した結論より、人間の感じることの方が正確なんだなあと、この時、つくづく思いました。しかし、大学の先生が発表すると、肩書社会の日本では、マスコミをはじめ一般国民も、ほとんど全員がそちらを信じてしまいます。しかも、この研究発表では、クマの年間増加率が、平均22.3%となっており、年によっては30%にも達しています。クマの年間増加率が、草食動物であるシカより高い!そんなこと絶対にありえません。

行政の方に、この推定生息数はありえないというと、反論するならデータを出せ、論文を見せろと怒られました。現代人はみんな、科学病、数字病にかかってしまっているのではないでしょうか。複雑な計算などしなくても、わたしたちが活動を始めた20年前から、クマが10倍に増えているかどうかぐらい、山に入って観察していれば、子供でもすぐわかることです。

私たち熊森本部は、2011年、毎月クマ部会を持ち、1年かけて大変な労力をさいて、この発表がどれほど現実離れしているかを証明しようと試みました。何人もの研究好きの会員が、参加して下さいました。

有名国立大学で数学を教えておられる博士会員にも力になって頂きました。難しい部分を省略して簡単にまとめると、先生は、世の中には3つの嘘があると言われます。1つは普通の嘘、2つめは真っ赤な嘘、 3つめは統計の嘘だそうです。 統計もモンテカルロ法などは、コンピューターを使って、パラメーターをいくつもいれて 何回もシミュレーションして、頼まれた側(お金をくれた側)に都合のいい結果がでるようにするのが、研究者間での常識になっているということでした。先生によると、どういう結果を出せばいいのか、初めに結果ありきという時に使うものなのだそうです。

兵庫県のツキノワグマは、生息地は荒廃する一方なのに、生息数は激増していることになって、絶滅危惧種Aランクだったものが、絶滅危惧種Bランクに落とされ、2012年からは、有害捕獲原則殺処分に変更され、これまでの日本一の兵庫県のクマ保護体制は、一挙にくつがえされてしまいました。これまで私たちがすべてを投げ打って、クマたちの棲む豊かな森を兵庫県に残そうと、20年間も苦労して命を懸けて作り上げてきた保護体制だったのに、本当に無念です。

2012年初め、この新方針に対して、協議会や審議会がもたれました。ここで、委員たちの中から、クマがシカより増加率が高いなどあり得るのかなど、推定生息数の出し方に、疑問が相次ぎました。すると、しばらくして、兵庫県は、推定生息数や年平均増加率を、一挙に下方修正されました。これは、勇気のいることで、私たちは高く評価します。しかし、これまでのクマ異常増加説は一体なんだったのか。下方修正されたなら、有害捕獲原則殺処分などの対応はなぜ変更されないのかなど、疑問はいくつも残ります。

以下、兵庫県内クマ推定生息数の上限値に関するグラフ(兵庫県資料をもとに日本熊森協会作成)です。

2011年県発表

クマ推定増加率22.3%

推定生息数313頭~1651頭

中央値650頭

2012年県訂正発表

クマ推定増加率11.5%

推定生息数300頭~751頭

中央値506頭

( 熊森より)修正グラフを見て、私たちが驚いたのは、1994年からさかのぼって、数字がいじられていたことです。当時は今のようなデータは取っていませんでしたから、当時の推定生息数の上限値など今更出せるはずはありません。これは、クマの年増加率が、シカより高くなり過ぎないようにするための操作ではないかと、考えられます。

もし、1994年当時の推定生息数を、当時、㈱野生動物保護管理事務所が調査発表した75頭~85頭の推定数を使うなら、このグラフは、以下のようになります。もちろんこのグラフは、上限値ですから、一般に使う中央値はぐんと下がってしまいます。

(結論)

このようなわけのわからないことになったのは、研究者のみなさんが悪いわけではなく、いかに、最先端の科学技術を使っても、自然界や野生鳥獣の生息数など推定できないかという現実の表れだと思います。生息数もわからないのにどうやって、ワイルドライフをマネジメントなどできるのでしょうか。日本の野生鳥獣対応は、根本的に発想転換して、もう一度(日本に野生動物の保護管理思想が導入された)1999年以前に戻して、やり直さねばならないと考えます。

米田一彦氏もご著書で、私たちのこの結論と同じことを、当時、環境庁案に賛成した反省を込めて、書かれていました。

<追伸>

2011年2月に神戸市で開催されたシンポジウムで、若い研究者のみなさんが、クマに関していろいろと発表されました。当協会員も当日、多数会場に行っており、みんな呆れてしまいました。感想を一言で言うと、「乱暴」「暴論」の一言でした。もっと自然というものを、ていねいに愛情を持って見ていただきたいと思いました。

推定生息数以外は、私たちがその場ですぐに反論できることも多く、会場でいくつか指摘もさせていただきました。あの会場に出席されておられた一般市民の方々が、誤った知識を持たれたままにならないよう、私たちのわかる範囲でしかできませんが、そのうち反論させていただこうと考えています。

私たち熊森協会は、兵庫県立大学の若い研究者のみなさんに、立派に育っていただきたいといつも願っています。

人間にはわからないクマ推定生息数 わからなくてもいいではないか ヘアートラップ法の欺瞞

野生鳥獣の保護管理(ワイルドライフマネジメント)に取り組む研究者や業者にとって、保護管理をおこなう地域内に対象となる野生鳥獣が何頭存在するのかを、できるだけ正確に把握しておくことが、まず最初に必要なことです。

し かし、一般の方は意外に思われるでしょうが、これだけ科学技術が進歩した21世紀においても、広大な森の中にひそんで生活している野生鳥獣の生息数を推定 することは不可能なのです。そこで、時には対象野生動物の命を奪うことさえいとわない、科学の名を借りた暴力的な調査方法すら考案されます。しか し、そこまでしても、はっきりした推定生息数は出せません。

生息数などわからなくても、人間の所に出て来なければいいではないかと、私たちは考えます。他方、保護管理を仕事としたい人にとっては、そうはいきません。それでは、仕事が無くなってしまうからです。

クマの推定生息数を出すために最近よく使われる調査方法のひとつにに、ヘアートラップ法があります。DNA鑑定まで取り入れた科学的な調査方法として脚光を浴び、いくつもの行政で予算が組まれて、専門家なる人たちがその予算を使い、実施しています。

山 の中で、数メートル四方を有刺鉄線で囲み、真ん中の高い所に、ハチミツやリンゴなどクマの好物をぶら下げておきます。それを狙ってやってきたクマが、有刺 鉄線をくぐり抜けるときに、有刺鉄線にそのクマの毛をひっかけます。その毛を採集して、DNA鑑定を行い、何種類のクマがそこにやってきたのか割り出しま す。そこまではよいとして、これで得られたクマの頭数に、クマが生息すると思われる山林の面積を、掛けるのです。しかし、ちょっと考えてみるだけで、こんな方法で生息数など出せるはずがな いと思われます。

山の状態や動物の生息状況など、自然界は均一ではないからです。

しかもクマの好物をぶら下げて、クマたちを呼びこんでおりますから、集めておいて面積をかけたら、実際より大変多くクマがいることになってしまうのではないでしょうか。

今 年の夏持たれた日本奥山学会の研究発表会で、こんなわたしたちの疑問に、ヘアートラップ法に取り組まれた大学の先生が、みごと答えてくださいました。発表主旨は、「ヘアートラップ法では、クマの推定生息数など絶対に出ない」というものです。この発表を聞いて、DNA鑑定などという、一見神の宣託のような、 一般人が見ることもコメントすることも不可能な世界が、私たちの想像以上にあいまいなものだということがわかりました。

日本で初めてヘアートラップ法を採用し、予算化した行政に、1年後お邪魔したことがあります。「県内に、クマが何頭いたかわかりましたか」とたずねると、「あんな方法でわかりっこないよ。だまされた」と、吐き捨てるように言われたのを覚えています。

行政のみなさんは、大学教授とか専門家とかの肩書きに、本当に弱いんだなあという印象を、ヘアートラップ法だけではなく、あらゆることで、ふだんから感じま す。こんなことになるのは、日本の行政は大変優秀ですが、なぜか3年ごとにコロコロと部署替えをするシステムを採用している為、いつも担当者が素人だから だと思います。言葉は悪いですが、仕事をしたい人お金を欲しい人に、簡単にだまされてしまうのです。

私たちのように、利権 などとは全く無関係に、長年活動を続けている市民団体の声を行政が聞いて、参考にしてくだされば、もっといい世の中になるのではないかと思われます。第 一、私たちの税金を無駄遣いしなくてすみます。ヘアートラップ法を採用されている行政のみなさんに、今年の日本奥山学会での発表DVDをお送りして見ていただければ、こんなことに予算を組むのはやめようと思われると、予測されます。いかがでしょうか。

推定生息数が出たとして、 次に、保護管理派の人たちがすることは、「その地域に対象動物が何頭生息しているのが適正か」という数字をはじき出すことです。ここまで来ると、人間には絶対にわからない領域のはずです。「空が真っ黒になるほどリョコウバトが飛んでいても、大地かと見間違うほどバイソンが地平線まで広がっていても、それは豊かなアメリカの自然だった」という例から 考えてみてもわかることです。

最後に、保護管理派の人たちがおこなうことは、現状は、「多すぎると殺し、少なすぎると増やし、一定数に保つ研究であり、仕事」です。野生鳥獣をなぜ一定数に保たねばならないのか。目的からして疑問です。何度も言いますが、人間の所に出て来なければよいだ けではないのでしょうか。1999年に、当時の環境庁が、保護管理派の言いなりになって、信じて、野生鳥獣の保護管理を我が国に取り入れたところから、全てが変になっていったと感じます。人間に出来もしないことを、しかも、大量の野生鳥獣殺しを伴うことを、始め出したからです。

兵庫県氷ノ山を再び入らずの森に 9/13くまもり実り調査実施 ③ 自然林にもクマが棲めなくなった訳 断崖絶壁に残されたお花畑から考える

去年、氷ノ山のヤマブドウは良くなっていたが、今年はだめだった。ほとんどのヤマブドウに、実りがない。やっと、少しだけ実の付いたヤマブドウを発見。今年の夏の暑さのせいか、実が干しブドウのように、干からびていた。

奥山広葉樹林の林床植物と、そこに群がる昆虫が完全に消えている・・・シカの威力のすごさ

せっかく人工林にされずに残された氷ノ山奥山の広葉樹の自然林だが、シカが下草をほとんど食べてしまっており、広範囲の自然林の林床には、シダぐらいしか残され ていなかった。この日、シカを8頭見かけた。神様のように美しかった。クマとシカは同時に存在しないとよく聞く。もっとクマが増えてもらわないと、シカが林床植生を根こそぎ食べて しまって、森が持たなくなるのではないだろうか。しかし、ここまで下草がなくなったら、もう、クマは棲めないのではないか。

下草や昆虫が消えた氷ノ山の自然林(音声なし)

しかし、シカの存在も、自然だ。山にシカがいて森が消えるなら、とっくにこの国の森は消 え ていただろう。シカは山に居て良いはずだが、奥山には、居てはいけないのだろうか。氷ノ山に豊かな森が残っていた時、いったいシカはどこにいたのか。シカ は、奈良公園のような里山の動物なのだろうか。里山にいるべきなのだろうか。それとも、本来、平地の草原にいるべき動物なのだろうか。数がもっと少なければ、奥山に居てもいいのだろうか。生態系のバランスが、人間によって壊されてしまって増え過ぎたのだろうか。こんな単純な疑問ですら、答えられる研究者はだれもいない。人間には、いまだに何もわかっていないのだ。なぞだらけである。自然界に圧倒されそうになる。

なぜ、かつて奥山の林床は、 お花畑の花々が咲き乱れ、その草花に来る昆虫たちがいっぱい飛び交っていたのか。一口で山と言っても、南北に長い日本列島。気候も積雪量も、自然生態系も 全く違う。その地域の昔の山を知る人にしか、語れない。現存する人で、氷ノ山の昔を語れる人はおられるのだろうか。以前、氷ノ山麓に住む80代のお年寄りに聞き取りをしたことがあるが、答えはなんと、「入ってはいけない山だったから、入ったことがない。どうなっていたか知らない」だった。「戦後の拡大造林で、初めて氷ノ山に入った時、あまりの美しさに、神様が住んでおられると思った」と、その方は語られていた。

氷ノ山の断崖絶壁に、シカの影響を受けていない場所が残されている

断崖絶壁というのは少し大げさかもしれないが、この谷川の周辺は急峻で、さすがのシカでも上がれない。このあたり一面だけには、多種多様な草花が咲き乱れ、これまた多種多様な虫があちこちで飛び交っていた。もし、このような林床植生が、氷ノ山の山の中に広範囲に広がっていたら、クマたちも、夏の昆虫食には困らなかっただろう。この日名前が分かっただけでも、植物と虫の種類は相当数に上る。記録しておこう。

急峻な崖に残されていた氷ノ山の下層植生(音声なし)

キタヤマブシ、クサアジサイ、オタカラコウ、シラネセンキュウ、ヒヨドリバナ、オオバギボウシ、ツリフネソウ、ウワバミソウ、アザミ、イラクサ、イナカギク、イヌトウバナ等々

神様が住んでおられたかつての氷ノ山を想像しながら、この日の調査を終えた。

兵庫県氷ノ山を再び入らずの森に (大段ケ平から見た氷ノ山山頂)

兵庫県のクマたちの聖地であるべきはずの氷ノ山を調査し、生きようとしただけで(=人間の近くにある食料を得ようとしただけで)、連日殺されていく多くのクマたちの駆除を、何とか止めたいと決意を新たにした1日だった。

この地球は、人間だけのものではない。人と動物、何とか国土から生まれる食料を分かち合って共存していく国に戻していきたい。私たちと共に活動して下さる方、募集。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

H234-300x256.jpg)

3-300x168.jpg)