ホーム > _野生動物保全

カテゴリー「_野生動物保全」の記事一覧

兵庫県氷ノ山を再び入らずの森に 9/13くまもり実り調査実施 ② 神聖だった熊の棲む森に、人の手が縦横に入っていく

かつて、熊森(=クマたちが棲む森)聖地の氷ノ山の頂上まで道路を通す計画があった時、「氷ノ山の自然を守れ」と、地元の心ある方々が立ち上がって、猛烈な阻止運動を展開され、見事、阻止することに成功されました。当時、道路建設反対運動の先頭に立たれたのは、地元の学校の先生だったり、地元のお寺の住職さんであったり・・・これら諸先輩方のお話を聞かせていただくと、権力をかさにきた行政の横暴ぶりは信じられないほどひどいものであったことがわかります。(今も変わっていませんが)

そして悲しいのが、行政が差し出す目の前のお金に惑わされた地元の住民たちが、自然や野生動植物を守ろうとするけなげで無欲の知恵者たちを裏切り者扱いして責めた歴史です。反対運動に参加された方たちの中には、地元に居れなくなって、村を出られた方もおられます。この方たちのふんばり、犠牲があって、初めて、兵庫県側の氷ノ山の自然が、かろうじて一部、残されたのです。

昨今またまた、「氷ノ山自然学習歩道」名目で、標高1220mより上に石造り道開発計画がひそかに進んでいたということです。お金に目がくらんだ人たち、利権がある人たちがすることには、油断もスキもありません。たまたま氷ノ山を心から愛する民間の研究者が計画を察知されて、全身を振り絞る必死のたたかいで阻止されたようで良かったです。感謝します。

今後、氷ノ山に何らかの人手が入る事業の計画があることを察知された方は、ただちに熊森までご連絡ください。何としても止めたいと思います。

人工物1・道路

標高1000メートル付近の舗装道路

1本の道路を通したことで、どれだけの自然環境が破壊されるかは、よく知られている。

人工物2・ブナ林皆伐跡地に、スギの人工林

氷ノ山の国有林は、多くがスギの人工林にされてしまっている。間伐されているところも少しあったが、放置されているところも多い。どちらにしても、人工林内に動物たちのエサはない。

人工物その3・バイオトイレ 最悪の、自称・環境に良いバイオトイレ(大段ケ平)

バイオトイレはいいのかも知れないが、ここのは、1年中、重油を24時間燃やして煙を出し続けているタイプであり、神聖な山の中なのに、重油の煙のにおいが臭くて深呼吸もできない。これでは環境に良いわけがない。みんなで声をあげて、早急に対応していただこう。

P.S 担当部署に問い合わせたところ、電力を得るために、軽油を燃やしているそうです。1年中燃やしているわけではなく、夜間と冬場は燃やしていないということです。太陽光発電に切り替えをお願いしたところ、お金もかかるし、多くの県民からの要請がなければできないということでした。

人工物その4・頂上への何本もの登山道

氷ノ山の頂上に至る尾根を歩く登山道の入り口が、何本もある。 (写真は、大段ケ平登山道)

尾根は歩きやすいので森の動物たちが一番よく利用してきた道だが、これでは人間が取ってしまったことになる。

何年か前に、ここの登山道の幅が3倍に広げられた。地面には、シカよけ歩道が敷かれていたが、地元の方の話によると、登山道拡幅工事以降、シカが3列縦隊になって、氷ノ山頂上をめざして移動し始めたという。シカを、奥山に誘導したのは、人間なのだ。

写真登山道右側は、55年ほど前に、パルプ材としてブナの原生林を伐採した所。ブナ林は戻らない。

東尾根登山口の看板

人工物その5・スキー場

年間30数万人が訪れる氷ノ山は、観光シーズンには、人々でにぎわい、頂上も、遠足の子どもたちで埋まるという。

では、動物たちはどこに行けばいいのか。

クマ最後の聖地にまで、人間がどかどか入っていったら、人間に目撃される確率も増えて、クマたちは落ち着いてエサも探せない。

ちょうどこの日、10人ほどのテレビカメラを持った人たちが車でやってきていた。10月報送用のぶらり旅何とかとかいう番組の取材だという。女性スタッフが明るく、「番組、見てくださいね」とわたしたちに言われたが、もうこれ以上、神聖な氷ノ山に、人を呼ぶことをやめてほしいと願っている私たちは、ハイと言えなかった。

今後、氷ノ山で、兵庫県絶滅危惧種のクマたちが生き残れるだろうかと考えた時、登山道を閉鎖し、アスファルトは剥して跡地に植林し、とにかく人間が撤退すべきだと思う。

山の実り調査もしてみたが、ここまで人間が入り込んでいることが、臆病なクマたちの生存の脅威であることは間違いない。この山には、人が入ってはいけない。

兵庫県氷ノ山を、再び入らずの森に! 人間が生き残るためにも、必要だ。

③山の中は昆虫が激減し、不作や凶作。クマたちは夏の間に山を出てしまっていた

今回調査した所は山々が低く、数百メートルしかありません。ドングリの仲間としては、アベマキとコナラの本数が断突に多く、少しミズナラも混ざっていました。ブナはありません。一口に兵庫県のクマ生息地と言っても、地域によって、このように山の植生はコロッと変わります。

この地域は観光地ではないので、林道を走る車はほぼ皆無でした。今でも、クマたち動物は、結構この山に安心して棲めるのではないかと思いました。人が入ってこないということは、野生動物たちにとってはこの上もなく棲みやすいということです。昔、林道がなかった頃は、もっと、動物たちは、棲みやすかったと思います。

もし今でも、アベマキやコナラが豊作なら、この山は、秋、何頭かのクマたちを養えるだろうと思いましたが、残念ながら、今年は、どの木もほとんど実をつけていませんでした。(アベマキ実り×、コナラ実り×、シラカシ実り×、ソヨゴ実り×、ミズキ実り×)

昔を良く知る人に聞くと、以前は、このアベマキは実がついていないが、隣のアベマキにはよく実がついているというように、ドングリの豊凶にすごく個体差があったそうです。ところがなぜか最近は、今年、アベマキに実がついていないとなると、その山中のどのアベマキにも実がついていないというように、一斉反応を示すようになっています。そのため、不作年や凶作年になると、とたんにクマたちは、もう山では生きていけなくなります。気候と同じように、変化が極端になって来ているようです。

あるアベマキの木の下に、未熟で小さなドングリがいくつか落ちていました。生理落下です。夏、暑すぎたり雨が少なすぎたりすると、実らせることが無理にな るので、親木は実が小さいうちに落としてしまうのです。今夏、単なる凶作年ではなく、生理落下もあったことが分かりました。

山の中に放置されたクリ園がありました。クリの木が約120本ぐらいありました。

痕跡から、大凶作年だった2010年には、ここの3本のクリの木にクマたちが来ていたことがわ かりました。

このクリ園をていねいに調べてみると、クリタマバチにやられている木も多く、胴枯れ病になって、20本は枯れており、40本は実がゼロでした。32本には 実が少しついていました。そして、29本には、豊作とは言えませんが、平年作の実がついていました!

この地域のクマたちは、このクリを食べに来たらいい。しかし、今年、クマが来た形跡は全くありませんでした。これからは、イガが固くなるので、もうクマが木に登ってイガごとクリを食べることは無理です。下 に落ちてきたクリを食べるしかないのですが、ここはシカが多いため、シカに先に食べられてしまい、クマたちの口にクリが入ることは難しいでしょう。どうして29本にも実がついているのに、今年、このクリの木にクマが登ってこれまでにクリの実を食べておかなかったのか。2010年の大凶作年に、ここに来ていたクマたちが山から出て行って、捕殺されてしまったからと、私たちは推察しました。

クリ園を登って行くと、稜線にワイヤ入りの高価なシカよけ網が張ってありました。こんな高価な網を使うのは、分収造林です。網の向こう側には、小さなヒノキノの苗が植えられており、まわりがササで覆われていました。下草刈りしていないので、苗は育たないのではないかと思いました。こんな奥地で、もう、分収造林はやめるべきです。ここは広葉樹の繁る水源地に戻しておかないと、人間も湧き水を失います。

それにしても、シカが入れる所と入れない所では、下草の有無が対照的です。クリ園だけをとってみれば、下草を刈らないと風通しが悪くなって、クリは枯れますから、シカの存在は人間の代わりに下草を無償で刈ってくれるので、助かります。しかし、全山の下草を食べてしまうと、夏、花の咲く草花がなくなってしまうので、夏の昆虫が消えます。すると、夏、主に昆虫食のクマたちは、生きられなくなります。こちらの方は困ったものです。

9月6日、この山に、クマたちの気配はすでにありませんでした。今回行ってみてわかったのは、ブナ・ミズナラの原生林より、この2次林の方が、まだ、草原の草花や虫、実りが、少しはあるということです。

②人間の所には、食料がいっぱい。花も咲き、虫もいて、実りもある。

初秋の今、車で道路を走りながら山を見ると、3種の花が目に飛び込んできます。タラ、ヌルデは木ですが、イタドリは草です。どれも白い花です。これらの花は、ハチにとって今年最後の蜜源です。これらの花の蜜を吸い終ると、ハチは冬眠に入ります。(写真はヌルデ)

クマ生息地に到着。集落の周りには、食料がいっぱい。田んぼではたわわに稲が実り、ダイズなどの作物もいろいろ実っていました。

耕作放棄地には、イネ科のエノコログサをベースに、ヒメジオンの白い花やゲンノショウコの赤い花、ノササゲの黄色い花などいろいろな草花が咲き乱れ、コジャノメなどのチョウやウスバキトンボなどのトンボ、バッタやイナゴ、いろいろな虫が飛び回っていました。ここにシカが来たら、喜んで草を食べ始めるでしょうが、柵で囲まれているので、入れません。(下が耕作放棄地の草原)

集落の近くのクリやカキには、新しい枝折れがあり、最近、クマが来たことがわかりました。青いクリをイガごと半分近く食べ、青い柿の実はなぜか2個だけ残して食べ尽くしてありました。幹には新しい爪痕がありました。(写真はクマが食べに来たクリとカキ)

先日調査した本来のクマ生息地のブナ・ミズナラ林には動物たちの食料が全くなかったのに、人里にはいろいろと食料がたくさんあります。この現実を知っている人はほとんどいません。一部猟友会と熊森ぐらいでしょう。このため、人里へ出て来た動物は、有害獣として簡単に殺されています。人間があまりにも傲慢になり過ぎていると感じます。悲しいことです。

かつての日本にもあった、輪廻転生思想などの宗教心も、自然を守るためには必要なのではないかと思いました。

兵庫県発表7月クマ目撃数過去最多→くまもり本部クマ生息地の山の実り調査・集落での聞き取りに出動①クマ捕殺への疑問と抗議

兵庫県森林動物研究センターのHPによると、2012年度の7月クマ目撃情報は73件で、過去最多年だった2010年の61件をさらに上回り、過去最高となっています。(8月分は現在未発表)

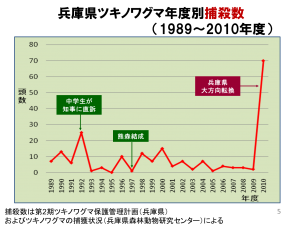

2010年は熊森本部にとっては悪夢のような年でした。私たちくまもりが止めるのも聞かず、兵庫県が絶滅危惧種のクマを70頭も、有害捕殺したのです。

以下グラフ参照 (2011年度の有害捕殺は6頭)

2010年度・・・8月末までの兵庫県クマ有害捕殺数は、11頭

2012年度・・・8月末までの兵庫県クマ有害捕殺数は、10頭

大変だ。また2010年のように、行政によって大量に捕殺されるかもしれない。

ちなみに、近隣府県の、今年8月末までの今年度ツキノワグマ捕殺数をたずねてみると、岡山県0頭、京都府0頭、滋賀県1頭、鳥取県11頭でした。

その年の行政担当者が誰であるかによって、絶滅危惧種に対する行政対応は、すっかり変わってきます。上記聞き取りからも、兵庫県と鳥取県が、クマ捕殺体制をとっていることがうかがえます。この2県は、県内のクマが大量に増加していると主張しているのですが、私たちにはその根拠が、まったく理解できません。

兵庫県森林動物研究センターの研究者は、当初、クマの自然増加率を22.3%としていましたが、クマの増加率がシカより高いなんてありえないという指摘を受けると、突然半分の11.5%に下方修正してしまいました。ますます、クマ大量増加説が信用できません。

人間活動によって奥山に大異変が起き、夏の昆虫が消え、秋の実りが消え、奥山にまで入り込んできたシカによって下草が消えています。クマが安定的に増加できる条件など、何一つないのです。食料がなく、空腹に耐えかねて、仕方なく夜こっそり食料を求めて山から出てきた哀れな絶滅危惧種であるクマたちを、一体行政は何の権利があって捕殺しているのでしょうか。

クマたち森の動物たちが、私たち人間の子供たちと変わらない高い知能や細やかな感情を持っており、喜び、悲しみ、恐怖、絶望など感じていることを御存じないのではないでしょうか。

地元の方たちが殺してほしいと言っているんだ。小さな子どもがクマに襲われたらどうするんだ。よく言われる言葉です。クマに人を襲う習性はありません。第一、何もしていないのにクマに襲われた小さな子どもが、過去にいるのでしょうか。

クマは、その臆病さのあまり、人間から逃げたい一心で、人と出会ってしまい距離的に逃れられないと悟ると、時には前脚で人をはたいて逃げようとします。相手が小さな子どもだと、クマには相手をはたいて逃げなければならない理由がありません。

もし、クマに人を襲う習性があるなら、力はすごく強いですから、真昼間にどんどん人里に出てくるでしょうし、毎年、全国で、クマによる死者が大量に出るはずです。

といって、クマのような大きな動物に、夜、家の横をうろつかれたら、人間も不安です。家の横に来ないでほしいという気持ちは当然理解できます。それならば、短絡的に殺してしまうのではなく、食料を求めて出て来ているのですから、奥山に広葉樹林を復元する一方、豊かな森が復活するまでの間、山の実りの凶作年には、山に食料を運んでやればいいのではないでしょうか。これは餌付けでも何でもありません。共存の知恵です。絶滅を止める知恵です。自分たちは運べないが、運んでくれる人がいるなら運んでやってもらっていいよという方は、日本熊森協会までご連絡ください。

今、キャベツが暴落して、大量に出荷停止になってしまっているそうです。人間の所には食べ物がいっぱいあるのです。キャベツはクマの好物ですから、廃棄するキャベツがあるのなら、せめて、絶滅危惧種の動物にだけでも分け与えるべきでしょう。また、果樹園に来たクマたちを殺す前に、果樹園を電気柵などで防除して、果樹園には廃棄処分する落ち果樹がたくさんあるのですから、それを外に出して与えてあげるといいと思います。兵庫県の原観光りんご園で地元の人たちが実施してみたところ、果樹園の外でクマが止まるようになり、木についた商品用りんごは守られたということです。

人手が足りないからできないという方がいらっしゃれば、日本熊森協会に是非お電話ください。落ち果樹運びボランティアに行かせていただきます。

せめて、絶滅危惧種だけでも殺さない国にしていきたいものです。

生物の大量消滅?沈黙の森・岡山県若杉天然林調査

9月2日、一度、本当の森を見てみたいという方を、熊森本部から一番近い所にある岡山県若杉天然林にご案内しました。

1997年に熊森協会を結成してから、毎年欠かすことなく、夏休みに「くまもり原生林ツアー」をこの森で実施してきました。この森は83ヘクタールあり、当初はクマ2頭が棲んでいました。クマの爪痕やクマ棚を見たり、シカなどの動物達の足跡を見たり、虫を見たり、小鳥の声を楽しんだりしたものです。林床には背丈を超えるチシマザサがびっしりと生い茂り、「すぐ横にクマさんいるかも」と言って、みんなでおどかしあったりしたものです。

あれから15年、年々、森の中がさびしくなっていきます。チシマザサはまばらになり、今や向こうが透けて見えます。

シカが大好物のハイイヌガヤは全て枯れてしまったし、林床に咲いていた可憐な草花もありません。ハチなどの昆虫も見当たらなくなったし、もちろんクマはもういません。他の生き物の姿も痕跡もほとんどありません。なぜか、奥山の原生的な森に生物の大量消滅という大異変が起きているのです。

ここはブナ・ミズナラなどのドングリ類の巨木が無数に生えている森ですが、今年は実を見つけることは出来ませんでした。ナナカマドの実までもがゼロなのには驚きました。頂上の若杉峠まで登る2時間の間に発見した実のついている木は、スイカズラ科のミヤマガマズミやゴマギがわずか5本あっただけです。実と言っても小さいし、これでは、クマたちの1日のおやつにしかならないでしょう。

生き物たちの気配はほとんど消えていました。途中、トガリネズミの巣(下写真)を見たのと、頂上で、小鳥の声を少し聞き、クモとカタツムリを1匹ずつ、アリを少々見つけたとき、生き物に会えたとほっとしました。

一体、奥山の原生的天然林の中で何が起こっているのでしょうか。この動物達の食料が消えた山を見れば、動物達が山から出てきたからといって、簡単に殺してしまえなくなるのではないでしょうか。昆虫が消えて行けば、近い将来、人間も食料を失う時が来るのではないでしょうか。

岡山県までの道中、虫媒花であるカキやクリを調べましたが、今年はこちらも実りが悪いです。

7/23、24 東北で進む山林への農地開発とすさまじいナラ枯れ、安易なクマ駆除の実態を視察して唖然②

すさまじいナラ枯れ

兵庫県でもナラ枯れは脅威であるが、兵庫県の山はここまでは枯れていない。

東北の山々のナラ枯れはすさまじく、山がもうスカスカだった。ブナもナラも実がまず付いていなかった。なぜ、こんなことになるのか、諸原因説あるが、わたしたち人間にはどれが本当なのかわからない。地球温暖化、酸性雨、農薬…?いずれにせよ、人間がやったことで、野生鳥獣の豊かだった生息地が壊されていっているのであろうと察せられる。

世界中から食料を集め、食べ残している今の飽食の日本人には、動物たちが食料を失い苦しんでいることを、もはや思いやることすらできないのであろうか。地元では、山から出て来た動物対策として、捕殺しか考えていないようにみえた。

枯れ残ったミズナラにも、今年、実がついていない。

野生鳥獣が山から出て来てもらっては困るのなら、人間が山の中に、野生鳥獣の餌場づくりをしてやらなければならない時代になっているのではないかと感じた。

ちなみにスギなど針葉樹だけの人工林率は、福島37%、山形29%、

宮城50%、岩手44%、青森42%、秋田50%である。

この中には基本的に、動物たちの餌はない。

秋田県佐竹知事、八幡平クマについて六月県議会で説明(平成24年6月15日)

秋田八幡平クマ牧場への対応について申し上げます。

事故発生後、県では、地元住民の不安解消を図るとともに、動物愛護の観点から給餌状況を確認するため、緊急措置として職員を派遣するなどの対応を行って まいりましたが、今月4日からは非常勤職員3名を雇用し、県職員の獣医師の立会のもと、給餌や施設の点検などの安全対策を講じているところであります。こ うした中で、去る9日に経営者が逮捕され、施設を管理する者が不在となりましたが、当面、職員を派遣するなど、安全対策を継続してまいります。

一方、残された27頭のクマについては、国内のクマ牧場や動物園に対し、受入れをお願いしていたところ、3ヶ所の動物園から受入れの意向が示されたほ か、12日には、北秋田市長から阿仁熊牧場においてツキノワグマ6頭を受け入れることが表明されたところであり、深く感謝を申し上げます。

今後、移送などに係る具体的な協議を進めるとともに、1頭でも多く引き受けていただけるよう働きかけてまいります。

なお、今般のクマ牧場を巡る問題については、2名の尊い人命が失われたという重い事実がある一方で、動物愛護のあり方という世界的な課題などから、高い 関心が注がれている状況にあります。こうした中にあって、残されたクマについては、本来、経営者が責任を負うべきものでありますが、現実の問題として、行 政においても一定の関わりを持たざるを得ない状況にあり、今後の対応については、様々な観点から慎重な検討が必要になるものと考えております。

6月19日院内集会にご参加ください~野生動物も対象の動物愛護法が壊される瀬戸際~

- 2012-06-18 (月)

- _野生動物保全 | お知らせ(参加者募集)

ご報告

満員御礼で、内容も濃いものでした。ありがとうございました。(6月21日記)

先日もこのブログでご案内しましたが、再度ご参加のお願いです。

野生動物は現在動物愛護法の対象に入っておりますが、

今回の法改正により実験動物が動物愛護法の対象から外されると、

動物愛護法の「動物の命」と「人と動物の共生」の

普遍的な基本原則が壊されるという瀬戸際にあります。

将来への動物愛護の法制度が崩れるかの重要な闘いです。

野生動物を守っていく上でも、重要な集会であると考えます。

300名の大会議室で行ない、THEペット法塾様から、

議員の方にも事前アピールをしております。

国会議員の方の参加者は、

松野先生

生方先生

玉置先生

岡本先生

藤野真紀子先生(前国会議員)など

人数が少ないと、実験動物を動物愛護法から外そうとしている民主党ワーキングチームに押し切られてしまいます。

ご参加が可能な方は、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

■申し込み方法など

6月19日 午後5時から午後7時

衆議院第一議員会館 大会議室(国会議事堂裏)

申込方法:事務局(全国動物ネットワーク事務局(坂本 博之法律事務所))

※ ①ご氏名、②ご住所、③(あれば)所属団体、④連絡のつくお電話番号をご明記の上 「6.19緊急院内集会参加申込」として、下記のメールアドレス又はfaxにてお申し込み下さい。

※メール:fwin5675@nifty.com

※ファックス:029-851-5586

ゾウやホッキョクグマを飼わない流れに 動物園改革が進むイギリス、カナダ、インドなど

- 2012-06-11 (月)

- _野生動物保全

21世紀、海外では、動物園を取り巻く環境が大きく様変わりして来ました。イギリスや北米では、ホッキョクグマやゾウ、イルカ、シャチなどの霊長類を飼育するには、広くて豊かな自然環境が必要な上、家族から離して飼うのはよくないとして、動物園で展示する事への疑問が大きくなってきているのです。

ロンドン動物園・・・ゾウの飼養展示を廃止。

バンクーバー動物園・・・飼養していたゾウを、アメリカのサンクチュアリに放す。

インド動物園協会・・・全動物園で飼養展示されていた140頭のゾウを、サンクチュアリやワイルドパークに移送決定。

全イギリス動物園・・・どんなに広い獣舎があっても、ホッキョクグマの飼養は禁止。

アリゾナ・ソノラ砂漠博物館・・・ソノラ砂漠に生息する動植物以外は飼養展示しない。

ウィスコンシン ブラックベア エデュケイション センター・・・森の中でクマを飼い、クマが生き生きと暮らしている姿を展示。

以上、動物法ニュースNO34(2011年10月発行)から。

「鳥獣被害防止特措法」(農水省平成19年)の改正(平成24年)に伴う「基本的な指針の改正案」(パブリックコメント終了)は、鳥獣捕殺推進一辺倒。ああ、人間がますますダメになっていく。

平成20年施行「鳥獣被害防止特措法」(農水省)は、以下の3つのことがらを進めるために作られた法律で、多額の国家予算がつけられました。

①野生鳥獣の有害捕殺促進

②野生鳥獣による農作物被害防除推進

③野生鳥獣の生息地復元 (当協会の強い要望と必死の運動で入れられた一項)

しかし、③野生鳥獣の生息地復元については、施行以来4年間、予算措置は毎年ゼロ!。何もなされなかったのです。これでは、法文条項の存在に意味もなく、国民に対する詐欺です。

にもかかわらず、自民党鳥獣捕獲緊急対策議員連盟(会長 武部勤元幹事長)が中心になって、さらなる鳥獣捕殺推進への暴走を促す法案を、昨年、国会に提出しました。

<自民党鳥獣捕獲緊急対策議員連盟とは>

(議連主旨) わが国は、シカ、イノシシ等による農林業や生態系への甚大な被害、クマによる生活環境への恐怖などが、全国各地で深刻な社会問題となっている。自然を守りつつ各種被害の防止や地域の安全安心を確保するため、根本的な解決方法として、捕獲による個体数調整が重要である。猟友会の育成と鳥獣の保護管理が適正に運営できるような法整備に取り組む。

| 鳥獣捕獲緊急対策議員連盟 | |

| 顧問 | 伊吹文明・大島理森・二階俊博・山東昭子 |

| 会長 | 武部勤 |

| 副会長 | 小坂憲次・河村建夫・森英介 |

| 幹事長 | 林幹雄 |

| 副幹事長 | 谷公一 |

| 常任幹事 | 岸田文雄・高市早苗・遠藤利明・浜田靖一・塩谷立・脇雅史・吉田博美 |

| 事務局長 | 鶴補庸介 |

この議連が元になって国会に提出された自民党案の内容は、鳥獣捕殺をさらに促進するための過激な内容で、さすがに警察などからも反対意見が強く出され、最終的には自ら撤回され、有害捕殺鳥獣の食肉化推進など、一部意を汲んだ形で、「鳥獣被害防止特措法」の平成24年改正が国会で成立しました。(2012、3、30当協会ブログ参照)

今回はそれに伴う「基本指針な指針」の改正で、当然のことながら、野生鳥獣の生息地の復元など一切考えず、鳥獣捕殺をさらに促進する内容です。野生鳥獣から見れば、人間はますます悪魔になっていく一方でしょう。

農水省が5月24日締切でパブリックコメント(パブコメ)を募集しておりましたが、パブコメに応募することすら馬鹿馬鹿しく感じられたことと、多忙過ぎたために、みなさまにはパブコメ募集のお知らせをしておりませんでした。熊森本部からのパブコメは、一応、農水省担当部署に送付しました。

<なぜ、パブリックコメントへの応募が、馬鹿馬鹿しいと感じたか>

日本の行政は絶えず担当者が変わるからでしょうか。このたび、パブコメ担当者に問い合わせの電話をしましたが、担当者は法文の内容を把握することすらされておりませんでした。

このようなところに、国民が大変な思いをして法文を読んでパブコメを提出したところで、「今後のご参考にさせていただきます」という返事が返って来るだけでしょう。もしかしたら、パブコメを読むことすらなされないのではないかと感じました。「一体、あなた方は何のためにパブコメを募集しようと思われたのですか」と、思わず担当者に尋ねてしまいました。黙っておられましたが、おそらく、「パブコメをとりました」と言うためだけでしょう。

日本のパブコメは、至る所でこのように形骸化されてしまっています。パブコメで多くの国民から同様の意見が出ても、まず採用されることはないというのが実態です。こちらのほうを、大問題にしていくべきだと思います。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-150x150.jpg)

赤から紫になるときにクマが食べる1-150x150.jpg)