くまもりNews

徳島県天神丸風力発電の白紙撤回を その2 オリックス社に電話

本日、オリックス社に電話しました。

くまもり:天神丸風力発電計画に関して、内容を精査して意見書を出したいと思っています。「環境配慮書」を送っていただくことはできますか。

オリックス社:申し訳ございませんが、個別にお送りすることはできません。

くまもり:では、大体の内容はわかっているので意見書を今から送ります。受け付けてもらえますか。

オリックス社:一応締め切りは終わっているので、できるだけ早くお願いします。

くまもり:今、風力発電に対する補助金は国からどれくらい出るのですか。

オリックス社:ゼロになりました。

くまもり:では、売電でもうけようというわけですね。今、売電価格は1キロワット時いくらですか。

オリックス社:毎年変わっていきます。

くまもり:それはそうと、風力発電で作った電気は電圧が不安定で、実際には使えないと聞いています。

しかし、映画「自然と再生」を見ると、ドイツなどでは技術革新によってこの問題は克服されたそうです。

映画「自然と再生」を見られましたか。

オリックス社:いいえ、見ておりません。私どもは、発電した電気を国に売る。そこまでです。その後、その電気がどのように使われるかまでは、わかりません。

くまもり:天神丸風力発電は、尾根筋に残された四国最後の貴重な自然林を破壊する事業なのでぜひ白紙撤回していただきたいのですが、もう今から止めることはできないというネットの声もありました。もう止められないんでしょうか。

オリックス社:そんなことはありませんよ。まだこれからなんで。

くまもり:いろんな団体や個人から、白紙撤回してほしいという声がたくさん届いてますよね。

オリックス社:意見書は来ていますが、数や内容については一切言えません。

くまもり:先日、徳島県で説明会があったと聞いたのですが。

オリックス社:4月24日に徳島県主催の環境影響審査会で、委員の先生方15名に事業説明をさせていただきました。

くまもり:皆さん反対されたでしょう。

オリックス社:いろいろなご意見をいただきました。わたしたちは今、徳島県知事の意見を待っている段階です。5月中にはいただけると思っております。

くまもり:知事の声は重要ですか。もし、知事か、天神丸風力発電事業を認めないと言われたら、それでも事業を強引に推進されますか。

オリックス社:知事がそういわれたら、事業推進は不可能です。

くまもり:知事がカギを握っているわけですね。一般県民への説明会はいつですか。

オリックス社:決まっておりませんが、その時は徳島新聞、徳島県HP、オリックスHPで2か月前ぐらいから予告させていただきます。

<熊森から>尾根筋への風力発電はどこも環境大破壊ですが、そのなかでも天神丸風力発電事業は最悪のパターンです。

四国のクマの絶滅を止めたい方、四国の水源の森を次世代に残こそうと思われる方、知事さんに天神丸風力発電事業に反対していただくよう皆で必死でお願いしましょう。

マザーアースデイ 森と地球のtalk session 2018滋賀県大津市 に参加して 来年の母の日は広島

学びの多いトークセッションでした。

集中豪雨のようなひどい雨の中、兵庫県西宮市から滋賀県大津市のびわ湖ホールまで行った甲斐がありました。

母の日に、母なる大地に改めて感謝しようという挨拶の後、このトークセッションを企画した松田氏が、子供の頃、学芸会で上演した「大きなカブ」の劇の話をされました。ひとりでできないこともみんなでやればできるという、人々に示唆を与えるいいお話でした。

いよいよ、第1部の開始です。

海外の水事情を話してくださった橋本淳司氏(水ジャーナリスト・日本熊森協会顧問)の講演後、せっけん運動を原点に地元で活動されているNPO法人「碧いびわ湖」さんが実践報告、自然配植による森林再生を指導されている高田研一氏(森林再生支援センター)の講演後、地元で活動している一般財団法人日本熊森協会の滋賀県支部が実践報告というように、たいへん聞きやすく上手に企画されていました。

第2部は講師3人で語り合い。楽しかったです。

左から、橋本淳司氏、和菓子の叶匠寿庵さん、高田研一氏

印象に残った話。

橋本氏の「水のお母さんは土」「先進国の文明が入ることで、足るを知る先住民のくらしが壊れていく実態」、

高田氏の「破砕された花崗岩質の山に毛管現象で地下水が上がっていくことによって三井寺の山頂で三つの井戸が掘れたり、比叡山の山頂で杉の巨木が育つ。目に見える水ばかり見ているのではなく、目に見えない水まで考えていかねばならない。

今の若い人は仕事を転々と変えるが、しろうとばかりでは国は成り立たない。どんな分野にも、ひとつのことに徹底的に取り組み続けた結果育つプロが必要。みんなプロをめざしてほしい」

最後は三井寺の執事長さんの話

国鉄や湖西バイパスのトンネルを掘ったとたん井戸が涸れてしまった(熊森感想:リニアトンネルの長さや深度は湖西バイパスの比じゃないから、東京から名古屋にかけて取り返しのつかない水脈破壊が起きるな。絶対に工事を中止すべし)、補助金に目がくらんで、自然は人間だけのものではないし人間が把握できるようなものでもないと知りながら山をスギに変えてしまった、シカやイノシシの餌場であった自然の山を奪ったのは人間であるという反省から三井寺の森を広葉樹に転生させると決意した。

正直で感動的なお話でした。全文文字起こしをして人々に伝えたいと思いました。

マザーアースデイは、これから毎年、母の日にどこかの町で、トークセッションを続けていくそうです。

母の日に、母なる大地に感謝するイベントを持つという今回の企画は、一度聞いたら忘れられない母の日利用で、うまいなあと感じました。

主催者の一般社団法人OPENJAPAN、並びに今回のスタッフの皆さん、ありがとうございました。

徳島県天神丸風力発電の白紙撤回を!四国のクマの最後の聖地、剣山系尾根筋に風力発電42基計画

(以下、徳島新聞より抜粋)

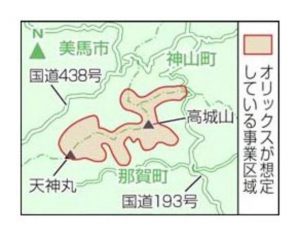

大手総合リース企業オリックス株式会社は、美馬市、神山、那賀両町の境にある高城山(1627メートル)と天神丸(1632メートル)周辺の尾根に、風車42基を備えた大規模な風力発電の建設を計画している。総出力は14万4900キロワットを想定しており、実現すれば県内最大となる。

事業想定区域は約2990ヘクタール。ほとんどが民有地で一部国有地が含まれる。風車は最大高約175メートルで、プロペラは直径約117メートルの3枚羽タイプ。1基当たりの出力は2300~3450キロワット。用地を取得するか借りるか、売電の方法などは未定。

2018年5月1日に「計画段階環境配慮書」の縦覧を終えた。今後は、環境影響評価(アセスメント)などの諸手続きを進め、2023年10月の着工、2026年秋ごろの営業運転開始をめざしている。

熊森見解

拡大造林、大規模林道と、目先のお金を儲けるために、戦後、私たちは森の動物たちの生息地でもあった水源の森を破壊し続けてきました。

とどめは、尾根筋への風力発電です。

これで、森林破壊は最終段階に入ります。

尾根筋の風力発電はエコではなく、国土大破壊です。

日本文明を支えてきた水源の森を壊してまで、造るべきではありません。

四国ツキノワグマなど野生動物の存続の命運がかかっている

徳島県剣山系尾根に残されたわずかな広葉樹林地帯で、ひっそりと生き抜いている風前の灯、四国ツキノワグマ。

その最後の聖地をオリックス株式会社が大破壊してコンクリートで固めてしまおうとしています。

この事業をどう変更しようとも、四国ツキノワグマへの重大な影響を回避または軽減することは不可能です。

日本国が批准している生物多様性条約に違反する事業です。

風力発電の寿命は20年ですから、20年ごとに、急峻な山腹に広い舗装道路を造り直し、巨大な風車を積んだトレーラーが走り、古くなったコンクリートをダイナマイトで爆破し、新たに尾根にコンクリートを大量に流し込む大工事を繰り返すことになります。

尾根は山の最もデリケートな場所です。四国県民の水源の森はやがて崩壊します。

以下地図が、事業計画場所。ダブルクリックで拡大されます。(くまもり作成)

緑色部分はスギなどの人工林、黄土色部分は落葉広葉樹林

この事業を止められるのは、利権のないわたしたち国民だけです。

みなさん、声を挙げましょう。

くまもりは、四国はもちろん、全国のみなさんと協力して、徳島県天神丸風力発電の白紙撤回をオリックス株式会社、経済産業相、環境省、徳島県知事、美馬市市長、神山町長、那賀町長に訴えていきたいと思います。

<白紙撤回訴え先>

オリックス株式会社 代表取締役 井上 亮 様

〒105-0023

東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル

電話03-5730-0184 天神丸風力発電事業係 担当者:明治、長谷

徳島県庁 飯泉嘉門(いいずみかもん) 知事 様

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地

天神丸風力発電事業計画に意見を述べている団体はないか、ネットで調べてみました。

・徳島県山岳連盟会長 オリックス社に中止を求める署名

・徳島県勤労者山岳連盟理事長 オリックス社に中止を求める署名

・特定非営利活動法人剣山クラブ理事長 オリックス社に中止を求める署名

・特定非営利活動法人三嶺の自然を守る会理事長 オリックス社に中止を求める署名

・日本クマネットワーク 4月16日 オリックス社への意見書

・日本自然保護協会 4月30日 オリックス社への意見書

・WWF - J 5月1日 オリックス社への意見書

・NPO徳島保全生物学研究会・生物多様性とくしま会議の連名

・・5月1日 オリックスへの意見書

・一般社団法人日本生態学会中国四国地区会

うれしいですね。いろいろな団体に反対していただけるよう、熊森も精一杯訴えていきます。

JBN主催シンポジウム 5月27日東京 「四国のクマ・絶滅へのカウントダウンを止めるために」

(上の表題をクリックいただくと当日プログラムなどの詳細が出ます)

開催日時:2018年5月27日(日)10:00-17:00

開催場所:東京農業大学アカデミアセンターB1F 横井講堂(世田谷キャンパス)

参加費:無料

主催:日本クマネットワーク(JBN)

東京農業大学 山﨑 晃司先生らが発表されます。

(熊森から)

公益財団法人日本自然保護協会によると、四国のツキノワグマの20年後に絶滅する確率は6割以上という研究結果があるそうです。

国(=環境省)はいまだに野生動物問題は1999年に都道府県に権限を委譲したとして、地元である高知県と徳島県に丸投げ。全く動いていません。両県の積極的な動きもありません。

日本国の名にかけて、今すぐ環境省本省に四国のクマの絶滅を止めるために動いていただきたいです。

地元の人達は、ほとんどクマの絶滅に関心がないということです。

何とかひとりでも多くの地元、そして全国のみなさんに関心を持っていただきたいです。

四国のクマを絶滅から救ってやりたいです。

そのために今すぐ必要なのは、繁殖できるだけの食料の確保と生息できる森の再生です。

熊森もがんばっていきます。

みなさん応援してください。

【本部】アースデイ神戸に出展

5月4日・5日、今年もくまもり本部は、くまもり活動を広報するため、神戸市みなとのもり公園でおこなわれたアースデイ神戸に出展しました。

爽やかな5月の青空の中、たくさんの方にくまもりのお話ができました。

くまもり本部で実施する6月3日の自然農や8月5日の原生林ツアーなどのイベント案内をしました。

この2日間、たくさんのボランティアさんが応援に駆けつけてくださいました。

今回は、熊森協会フェイスブックのQRコードを用意して、その場でフォローをしてもらいました。

前回登場した、原寸大のとよ君も大人気です。たくさんの子供たちに記念写真を撮ってもらいました。

一日3回ずつ紙芝居を実施しました。大人も一生懸命聞いてくださいました。

今回は多くの会員さんが遊びに来てくださったり、たくさんのボランティアさんが駆けつけてくれ、本当に盛り上がったイベントでした。

今回ご協力くださった皆様、そしてお話を聞いてくださった皆様、どうもありがとうございました。

もう隠せない全国都道府県の林業公社大破綻 奥山人工林を自然林に戻し公社を廃止すべし

熊森の見解

戦後、林野庁が進めた「拡大造林政策」の失敗によって、森の動物、地元農家、林業家が、生死にかかわる大被害を受けています。

近い将来の都市の水源を壊されたという点では、都市市民もやがて被害に気づくことになるでしょう。

「拡大造林政策」は、元々、私たち人間が自然の恩恵を受けて初めて生きられる動物であることがわからない研究者たちが考え出した理論で、林野庁も初めは良かれと思って推進しました。

事ここまでに至ったのは、以前の私たちも含め、山林崩壊に気づかなかった国民、山林崩壊の実態を国民に伝えようとしなかったマスコミ、知っても声を上げなかった林野庁や全国民に責任があります。よって、膨大な税金で損失を穴埋めすることはやむをえないと思います。

自然を破壊して造林し続けてきた針葉樹一辺倒の人工林を、税金を投入して、奥山を元の自然林に戻してから森林公社を廃止してください。

自然林に戻すべき5か所

奥山・尾根・山の上1/3・急斜面・沢筋

もちろん、林業が成り立つ場所の人工林は、地元林家が林業で生活できるように配慮してから、公社を閉めるべきです。

以下は、5月6日の朝日新聞デジタル記事です。

林業公社を廃止し、森林資産を時価評価した11県

借金で木を育て、売った収益で返済する。そんな青写真で事業を続けてきた都道府県の外郭団体「林業公社」の廃止が近年相次いでいる。これまで公社を抱えていた39都道府県に朝日新聞がアンケートしたところ14府県が公社を廃止し、うち11県が森林資産の実際の価値を回答。計2200億円の債務に対し、時価評価額は100億円弱だった。差額の多くは税金での穴埋めになる。

ほかに廃止した岩手、大分、京都の3府県は時価評価していないか時価を答えなかった。公社を維持している25都道県は帳簿上、森林資産の価値の合計額が債務を上回っているが、実際に木材の売却や、公社の廃止で時価評価した場合、損失が生じる可能性が高い。

日本は国土の約7割(約2500万ヘクタール)を森林が占め、うち約3割は国有林。その他の民有林を対象に、1960年代に多くの公社が設立された。借金で民有地に木を育てた後、伐採して土地のオーナーと収益を山分けし、借金を返すのが主な仕組みだが、木材価格が下がり、売れても利益が出にくい実態がある。

ただ各公社は業界団体の会計基準にのっとり、森林の価値は帳簿上、「育てるのにかけた費用と同じ価値がある」とみなしている。木を育てる経費や借金などの債務が膨らんでも、同時に森林資産の価値もその分、上乗せできる仕組みだ。実態は損失が増えても表面化しないため、対応の先送りにつながりやすい。

朝日新聞が森林の実際の価値を都道府県にアンケートしたところ、公社を廃止し、時価を回答したのは福井や広島、青森など11県。うち10県は2010年度以降に廃止していた。これらの公社は、債務を上回る2407億円の森林資産があるとしていたが、実際の評価額は99億円余で、4%程度の価値しかなかった。

公社を存続中と回答したのは兵庫や島根など25都道県で、16年度の債務総額は8437億円に達している。現行の会計ルールでは、計30万ヘクタール超の森林の価値は帳簿上、「9千億円超」あることになっている。(赤井陽介)

■時価で評価し、損失の確定を

宮脇淳・北海道大学教授(行政学)の話 林業を取り巻く環境の変化で、木を売って収益を上げるのが難しくなった中、独自の簿価の仕組みが対応の遅れにつながり、負担が将来世代に先送りされる結果となった。早めに時価で評価し直し、損失を確定して原因を総括するべきだ。その上で、「環境や防災のため」という公益性を明確にし、新しい森林管理の制度を考える必要がある。

盛会御礼 第21回くまもり全国大会 室谷悠子新会長誕生 世代交代による第2期体制スタート

- 2018-05-02 (水)

- くまもりNEWS

4月28日、熊森発祥の地尼崎市のホテルホップインアミングでは、支部長・地区長を含む会場いっぱいの参加者や祝花に囲まれて、新会長による新体制が披露されました。

受付風景

室谷悠子新会長が使命感いっぱいに、今後の活動方針を述べました。以下、大意。

「みなさまと共に、熊森第2期の新しいスタートを切れたこと、心からうれしく思います。

本当に自然を守ることのできる完全民間の100万人規模の大自然保護団体を日本にも作ろう。

設立当初からのこの目標を実現していくため、 今後も、より大きく、より力強く歩んでいきます。

今年は来年度導入の森林環境税を奥山の自然林再生に使う運動を進めます。ぜひご協力ください」

新会長による運動方針発表

世代交代した若いスタッフたちが、熊森運動の先頭に立つ決意を表明

会場を盛り上げた熊森キッズのかわいいダンス

今年新しく熊森顧問にご就任くださった元徳島県木頭村村長藤田恵氏、前滋賀県知事嘉田由紀子氏ら、熊森顧問先生8名もご参加くださいました。

尼崎市稲村和美市長もご出席くださいました。

左から、藤田新顧問、室谷会長、森山名誉会長、今本博健顧問

左から2番目が稲村尼崎市市長、右端が嘉田新顧問

40分間の懇親会に参加者も満足

早くから来て手伝ってくださったボランティアのみなさん、ご参加くださったみなさん、応援してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

来年の全国大会は、この会場で4月27日(土)に開催されます。

新体制スタート1年後の成果を見ていただきたいと思っています。

大型連休の直前なので、交通機関が混みます。お早めにご準備願います。

くまもり本部2018年5月度 自然保護ボランティア募集(初参加、非会員も歓迎)

- 2018-04-24 (火)

- _クマ保全 | _環境教育 | いきもり | お知らせ(参加者募集) | くまもりNEWS

熊森協会本部では、各分野のボランティアを募集しています。

会員・非会員に関わらず、多くの方々にご参加していただきたいです。

学生さんや若い方も、みなさん誘い合ってご参加ください。

ご参加いただける方は、活動日の3日前までに電話、FAX、メールにて熊森協会本部事務局までご連絡ください。

本部電話番号 0798-22-4190

本部FAX番号 0798-22-4196

メール contact@kumamori.org

2018年5月の活動予定

<いきものの森活動>

毎月第3火曜日、他

5月15日(火)皮むき木の伐採(三田市)

(チェンソーを使えない方はのこぎりでご参加いただけます。)

5月19日(土)植樹地の草刈り(宍粟市波賀町原 リンゴ園裏山)

午前8:00に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください

- いきものの森活動は人工林の間伐や実のなる木の植樹、クマの潜み場の草刈りや柿もぎなど、兵庫県北部を中心に実施しているフィールド活動です。参加者のペースに合わせて活動を進めていきますので、誰でもご参加いただけます。

現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。

天候不順で中止になることがあります。

<環境教育例会(於:本部事務所)>

5月7日(月) 毎月第1月曜日

- 小学校や保育施設などで、森や動物の大切さを伝える環境教育を実施しています。環境教育例会では、授業に向けての練習や打ち合わせ、プログラムの作製を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居にご興味のある方、子どもがお好きな方、ぜひご参加ください。

<とよ君ファンクラブ(大阪府豊能町高代寺)>

5月1日、8日、14日、22日、29日

(第1,2,4週は火曜日、第3週のみ月曜日)

- 大阪府豊能町で保護飼育しているツキノワグマのとよ君のお世話です。

現地までの交通手段は本部にご相談ください。

<太郎と花子のファンクラブ(和歌山県生石町)>

5月27日(日)(毎月第4日曜)

参加費:1000円(交通費)

本部の車に同乗される方は残席2名なので、お早めにご予約下さい。

- 和歌山県生石高原で保護飼育しているツキノワグマの太郎と花子のお世話です。

環境教育以外は兵庫県ボランティア保険(4/1~3/31の年間500円)への加入が必要です。

自車参加も可能です。

たくさんの方のご応募をお待ちしております。よろしくお願いします。

山からクマが出て来なくなるにはどうしたらいいの?-4月15日大阪府八尾地区BBS会の研修会

上記研修会にくまもりが講師として参加させていただき、お話や紙芝居をした後、グループワークを実施しました。

(くまもり本部から、4名のスタッフが参加)

BBS(Big Brothers and Sisters Movement)とは

「兄」や「姉」のような身近な存在として、少年たちと一緒に遊んだり、悩みの相談にのったりなど、”同じ目の高さで”接しながら、彼らが健やかに成長するお手伝いをしている青年ボランティア団体です。全国で約6,000人のBBS会員が、それぞれの地域で少年たちと交流したり、非行のない社会環境作りのための活動を展開しています。

今回の研修会の参加者年齢は幅広く、中高生が7名、あとは20代~50代ぐらいまでの大人たちでした。参加者が同伴してきた小さな子供たちもいて、くまもり青年部作の実話紙芝居「ドングリの森を守って」には声を出して反応してくれました。

紙芝居に涙、、、グループワークに真剣な姿

研修会の初めに、参加者にクマの印象をたずねると、

「印象はありません」「全然わからん~」というような回答でした。

都会に住む人たちにクマの話はピンとこないかもと、少し不安がよぎりました。

しかし、紙芝居を始めると、みなさんが食い入るように見てくださり、母グマがハンターに有害獣として撃たれる場面になると、涙を流されている人たちもいました。

紙芝居を一時中止し、「どうすればクマが山から出てこなくなるでしょうか」という質問を投げかけました。

この後、7グループに分かれて意見を出し合ってもらい、まとめて発表してもらうことにしました。

<主な発表内容>

・山にどんぐりの木を植える

・変なところに税金を使わず、森の整備に使う

・日本熊森協会を支援をする

・自然を守ろうと思う人を増やす

などなど。

それぞれの発表に対して、くまもりスタッフが一言ずつコメントを述べさせていただきました。すごく盛り上がりました。くまもりが保護飼育中のクマの「とよ」の話や、「人工林率」の話など、予定していなかった話まで披露してしまいました。

BBS会は、「兄」「姉」のような存在の人たちと少年たちが一緒に学び、一緒に悩み、一緒に楽しむ活動をされているからでしょう、大人の人たちが少年たちの意見をうまく引き出して議論する様子を見せていただくことができました。、熊森も勉強になりました。

今回、BBS会の皆さんと時間を共に過ごせたこと、くまもりのことやクマの窮状を伝えることができたこと、本当にうれしかったです。貴重な体験をさせていただきました。

みなさん、ありがとうございました。

4月14日(土)第2回 くまもりサロン開催 「地球温暖化と自然」

- 2018-04-15 (日)

- くまもりNEWS

本部スタッフが進行係となり、最近の地球温暖化研究の紹介と野生動植物への影響について問題提起しました。

温暖化は野生生物にどのような影響を与えているのでしょうか。

生物には、「温周性」と「光周性」があります。

「温周性」とは気温に影響される生物の性質です。

昆虫などの変温動物は、最近の温暖化によって活動時期が早くなっています。

一方、「光周性」とは日射に影響される生物の性質です。

これら光周性生物は、地球温暖化にあまり変化を受けません。

従って、温暖化すると昆虫の孵化の時期は早くなったのに、植物の若葉や花の時期はこれまで通りであるため、葉を食べたり花蜜を吸ったりすることができなくなります。その結果、昆虫が消えたり虫媒花植物の受粉がうまくいかなくなったりします。

これが、今、日本の自然界における生物の多様性を貧しくする大きな原因となっています。

<参加者の感想から>

Fさん:林業の村で育った。昔もスギの人工林はあったが、1ヘクタールあたりの苗木が500本くらいだったので、自然と針広混交林になっていた。戦後の拡大造林は1ヘクタールあたり3000~5000本の苗木を密植し、その後放置した。これが諸悪の根源。最近も大分県で山が崩れたが、新聞報道には、人工林の字の字も出ていない。地下水や岩盤劣化などが原因とある。地下水や岩盤劣化がない山なんてあるのか。

S1さん:生命は環境に適応して進化してきた。人類だけが環境に適応せず、環境を改変して生きていこうとしている。

Mさん:アル・ゴアが言った「環境問題は経済ではなく、モラルの問題です。」という言葉が好き。人間のモラルを立て直していかねばならない。

K1さん:子どものころと比べると、台風の数が減ったように感じる。回数が減って1回当たりの規模が大きくなる。これも温暖化の影響か。

K2さん:1961年の地球人口は30億人だった。今は70億人を超えている。機械文明は進んだが精神文明は進んでいない。これが環境問題に皆が取り組まない最大の理由だと思う。

S2さん:都市部に人間が集中しすぎている。無駄なエネルギーを使わない、ゆったりした暮らしができる社会をめざせばよい。

K3さん:地球の健康を取り戻すのは人間の仕事、地道な活動に意義がある。

U:地球の温暖化の原因は二酸化炭素だけでなく、メタンや一酸化二窒素、フロン、水蒸気などもある。モデルによる予測もどこまで正確かはわからない。しかし、二酸化炭素の排出を減らして、少しでも温暖化を遅らせていく努力が必要だ。

森山名誉会長:若い世代は、昔を知らないので、本来、自然とはどういうものなのかわからない。今の状態が異常であることを、若い世代にどう伝えていくかが問題だ。4月28日の熊森全国大会では、熊森が育ててきた若いスタッフたちを前面に出すので、いろんな人を誘ってぜひ参加してほしい。

次回のくまもりサロンはは6月9日(土)です。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ