くまもりNews

九州北部甚大災害の原因は林野庁の拡大造林政策㊗福岡RKBテレビが平野虎丸氏の解説を報道

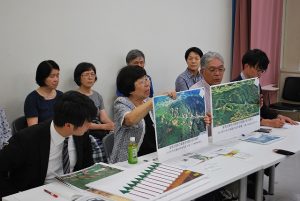

豪雨のたびに甚大災害が次々と起きる本当の原因を国民に伝えようと、熊森本部は去る7月24日福岡県庁に出向き、熊森福岡県支部と共に必死の思いで1時間の記者会見を行いました。

記者会見の初めに森山会長が、

「これまで国や行政が責任逃れのために隠し続けてきた本当の災害原因を、地元の人たちのために、初めて前面に押し出す報道が生まれる歴史的な記者会見にしたい」

と、あいさつしました。

そして最後には、これまでいくら私たちが真実を発表してもマスコミが取り上げてくれないので、国民に伝わらず、悲惨な甚大災害が起き続けているとして、

「福岡の記者さんたちは、勇気を出してこの記者会見の内容を報道してほしい」とお願いしました。

しかし、残念ながら、一社も取り上げてくれませんでした。

そんな中、福岡県のRKBテレビが、熊森顧問でもある平野虎丸氏を現地取材し、ニュース特集の中で、甚大災害が起きる仕組みについて平野氏が話したことを放映されました!(ヤッター)

この8分間のテレビニュースをユーチューブに上げて全国民に見ていただきたいです。しかし、法違反になるのでできません。このニュース特集に関しては、視聴者からの良い反応がいくつも局に届いたようで、近々再放送の予定だそうです。しかし、福岡県の人にしか見れないテレビです。残念です。

RKBニュース特集

<なぜ流木被害が拡大、植林政策の課題とは> 以下概要

(ナレーター)今回の豪雨では大量の流木により、被害が拡大しました。なぜこれほどの流木が生じたのでしょうか。

背景を探ると国が進めてきた植林政策のもろさが見えてきました。

朝倉では、大量の流木と土砂が集落の姿を一変させました。

(朝倉住民)

ここから800メートル下までに50世帯の集落があったのです。

かなり大きな流木が根元から根こそぎ何本も流れてきました。

(ナ)

集落の上流に向かって進んでいくと、スギ山の斜面が大きく崩れ落ちていました。

雨による倒木と土砂が下流に向かって流れ込んだ様子がうかがえます。

福岡県によると朝倉市と東峰村で発生した流木は20万トン以上。

その多くが山に植林されたスギです。

(平野虎丸さん)

みんなスギだ。もう凶器ですよ。このスギは。こんなでかい石をいっぱい運んでくる。

わたしは20年前から、流木被害について警鐘を鳴らし続けてきました。

(ナ)

植林されたスギは自生のスギに比べ根が浅いため土砂崩れを起こしやすいといいます。

(平野虎丸さん)

はっきり言って、自然災害ではなく人災です。自然にはこういうスギはないんです。しかもこれらが所狭しとびっしり植えてある。これが甚大災害の原因です。

年齢を重ねたスギの木は、それなりに体重が重くなり、急斜面では自分の体を支えられなくなっている。50年60年のスギから早く伐るべきです。

(ナ)

国は、戦後、復興や高度経済成長で急増した木材需要を背景に全国の山でスギやヒノキなどの植林政策を進めました。現在日本の山の40%がスギなどの人工林です。

その根は自生のスギとどう違うのでしょうか。

実生スギと挿し木スギの違い図示。

左が自生スギ、右が挿し木スギ(挿し木スギには、主根が生えない)

(ナ)

自生スギは、体を支えるための主根が地面下にどんどん伸びていきます。挿し木スギは、種から育てたスギに比べ、根が浅く横に広がっていくだけです。主根は生えませんから、木が成長して大きくなりすぎると不安定になり、雨や風で簡単に倒れるのです。

一方種から育つスギは災害には強いものの、真っ直ぐ育ちにくく、木材利用には適しません。

災害に弱い挿し木が植林に使われてきたのは、まっすぐに育ち成長も早いことから、効率的に木材を生産できると考えられたからでした。

(平野虎丸さん)

スギの木が悪いんじゃないんです。人間が植えるところを間違ったのです。急斜面や沢沿いがいけないですね。家の近くや集落の裏山の急斜面などもだめです。

(ナ)

スギの伐採は40年が目安ですが、木材需要の低迷や林業従事者の減少などで、今、山には伐採されないままの大木が多く残っています。

熊本県高森での、平野さんたちの植えない森づくり現場が紹介される。

人工林のもろさを訴える平野さんは、今、植林をせずに自然本来の山に戻す活動を行っています。放置して育てた山は簡単には崩れません。

穏やかな暮らしを奪った大量の流木、今後同じ被害を繰り返さないために何をすべきなのか、森林整備の在り方を考え直す時期に来ています。(完)

(熊森から)

みなさんに、平野氏のブログを読んでいただき、傍観者となるのではなく、どんどんコメントを入れていただきたいです。

ブログには、「スギの木が土砂崩れに巻き込まれたのではなく、根の浅いスギの木が倒れるときに、てこの原理で土砂を持ち上げ土砂災害を起こす。この順序を間違うと根本的な対策ができない。砂防ダムなどで、人工林の崩れは止められない。丈夫と言われるコンクリートが、現地ではいとも簡単に壊れている」など、山崩れの現場を横で見てきた林業者でなければ語れない真実がいっぱいです。

また、人が住んでいない奥山や国有林内では毎年のように大きな土砂崩れが発生して林道も崩壊している。人が死なないのでニュースにならないだけだなどという告発も、重要です。

熊森が、人工林がいとも簡単に崩れることを知ったのは、1998年に宮崎テレビが熊森を取材に来た時です。宮崎テレビ制作「熊森が消える」という1時間番組に、宮崎県の奥山人工林がずたずたに崩れている飛行機からの映像が映し出されました。

あれから熊森もいろいろと調べ、人工林が災害を多発させていることを訴え続けてきたのです。林業が大事とよく言い返されますが、命や財産を失うよりも林業の方が大事なんでしょうか。クレージーです。しかも、補助金がなければ成り立たない今の林業は、産業とは呼べません。自然林から択伐するなど、新しい林業の在り方を、根本から考え直すべきです。

今回の九州北部の災害に対して、林野庁が現地を視察し報告書を作りました。その中には、人工林の「じ」の字も出てきません。林野庁の内部に詳しいある閣僚に聞くと、人工林が原因だと林野庁の全員が知っている。もし自由に発言できるなら、林野庁の職員たちは先頭切って、「原因は人工林です」と、言うでしょうということでした。

誰がこの国と国民を救うのか?

前橋市が設置している子グマ捕獲罠について その後

くまもり本部がグーグルマップで場所特定

前橋市農政部農林課 東部農林事務所に電話して、今回の事故があった場所などをグーグルマップ上で教えていただきました。本部としては今たてこんでおり、現地に駆けつけられていませんが、これで場所や周りの環境をだいたい把握することができました。赤城山のすそ野という感じの場所です。これからは、グーグルマップを用いて、場所や環境を特定してから意見を言うようにすれば、話がもっと通じやすくなると思いました。便利なものができたものです。もちろん、現地に駆けつけることにまさるものはありません。

群馬県環境森林部自然環境課野生動物係に本部から電話

<群馬県のクマ放獣体制の現状について確認>

担当者:

以前、群馬県には、クマ放獣体制がありました。2~3年前までは市町村の要望に応じて、年間30~50頭のクマを放獣していました。しかし、人員配置が変わり、今、自然環境課に、クマの放獣ができる人も体制もありません。鳥獣被害対策支援センターというところには、麻酔銃を使える獣医が一人おられ、サルなどの放獣を手掛けておられます。しかし、その方にはクマの放獣経験はなく、クマはできません。イノシシ罠に錯誤捕獲されたクマに関しては、小さな子グマはその場で放獣できますが、それ以外は、殺処分するしかない現状です。

群馬県では、人畜の被害は市町村に捕獲権限を委譲しており、農作物被害などについては県庁の出先である県森林事務所が担当しています。今回の場合だと、前橋市長名で、このクマの捕獲申請を前橋市に出し、同じく前橋市長名で、このクマの捕獲許可を出したことになっています。クマが罠にかかったら、前橋市長名でどうするか決めることになっています。

熊森からの提案2<行政に、声を届ける>

①前橋市長あてに依頼の電話、メール、FAXなどを送る

(依頼内容)クマが罠にかかったら、すばやく赤城山の奥の水とえさがあるところにドラム缶檻ごと車で運ぶ。檻の扉が水平に引けるように檻を90度倒し、車の中からこの扉にかけたロープを横に引いて放してやってください。この方法だと、獣医さんをはじめ、麻酔銃や吹き矢など、一切不要です。

②群馬県知事・農政部長・環境森林部自然環境課あてに依頼の電話、メール、FAXなどを送る

(依頼内容)クマの放獣体制を至急再構築し、誤捕獲グマの放獣が群馬県でもできるようにしてください。

知事 大澤正明 様

総務部秘書課

〒371-8570 前橋市大手町1-1-1

電話 027-226-2043

FAX 027-243-3575

E-mail hisyoka@pref.gunma.lg.jp

多くの声が届くと、行政も動いてくれると思います。みなさんの声を届けてください。

群馬県支部長も声を届けてくださっています。

群馬県前橋市でクマによる人身事故が発生 本部が電話で聞き取りするも、うまく話し合えず 追加 再追加

2017年7月24日、前橋市で70歳の女性がクマと遭遇し、頭や腹を引っかかれ軽傷を負う事故がありました。会員からの情報を受け、熊森本部担当者は早速、地元行政の担当者に電話を入れ、状況を聞き取りました。以下、概要。

●行政担当者

事故が起きた場所は、赤城山中腹の標高500m。クリやクワの巨木(胸高直径20センチ)が多く繁る、まさにクマの夏の食料庫ともいえる山中に、1軒家を建てた人がいます。そこに住む女性(70)が7月24日の早朝4時50分ごろ、一人で山中の林道を散歩していたところ、林道沿いの高さ1.5m程ある篠藪から、突然クマが出て来て引っ掻かれたということです。女性は、幸いにも少し引っ掻かれた程度の軽傷で、体長1m程度の小さなクマだったということです。この方は、ふだんは犬と一緒に散歩されていたようですが、この日は犬の調子が悪くて、お一人で散歩されていたということです。

熊森本部

今後どのような対応をされますか。

行政担当者

麓集落の方々へは、チラシを配ったり、防災メールを送って、ごみの管理の徹底や早朝・夕方のクマの活動が活発になる時間帯に外出される際は音の出るものを持ち歩くように呼びかけています。人身事故が起きたので、クマの有害捕獲用の檻を設置しました。捕獲したクマは、2次被害を起こさないようにするためにも殺処分します。

熊森本部

麓集落にお住いの方々への注意喚起は非常に重要ですので、今後も続けてください。しかし、クマの捕獲罠を設置するのはおかしくありませんか。そこは、クマの生息地です。しかも、捕獲罠を設置しても、事故を起こしたクマが捕獲されるとは限りません。事故を起こしたクマだとどうやって特定するんですか。関係のないクマを捕獲して殺処分してしまう可能性があります。新たな人身事故を防ぐためには、住民がクマにばったり遭遇しないように注意喚起するしかないと思います。

行政担当者

無関係のクマを捕獲してしまうかもしれませんが、行政としては2次的被害を防ぐためにも、何か対策をとらないといけないんです。

熊森本部

無関係のクマを捕殺して殺処分することが、今後の人身事故を防ぐことに、どのように関係してくるんですか?

行政担当者

普通の方はここまで言ってこないです。熊森さんは勉強されているからわかっているでしょ。人身事故が起きたら捕獲罠を設置して、かかったクマを殺処分しなくてはならないんです。他の行政どこもそうでしょ?それを、事故を起こしたクマを特定できないとわかっていながら、人身事故を起こしたクマを特定して捕まえることができるんですか?と聞く熊森さんはずるいです。

熊森本部

???・・みなさんは今回の事件を受けて、

①クマを殺して個体数を減らす

②クマによる被害を減らす

どちらが必要だと考えられているんですか?

行政担当者

どうして理解してくれないんですか?

熊森本部

まず、この質問に答えてくださいよ。そうでないと理解できないです。

行政担当者

そんなにわたしたちのクマ対策が不満なのであれば、もっと上の人たちに熊森さんが働きかけて、マニュアルを変えてみてはいかがですか。私たちはマニュアルに沿って実行しているので。パブリックコメントは重要ですよ~。書かれた方がいいですよ。

熊森本部

今年1月に群馬県が募集されていた、クマ管理計画改訂のパブリックコメントですか。群馬県のクマ管理計画へ意見提出しましたよ。私は、ちゃんと書きましたよ。クマによる被害を減らすために、被害防止対策を徹底するよう管理計画に書いてくださいって。単に何頭クマを殺すかだけ書くような計画にしないでくださいって。何回も文章練り直して群馬県に送りました。このような意見があったことを全然行政間で情報共有できてないんですか!私の書いた意見を読んでみてくださいよ!

熊森協会はこれまでに国や都道府県に、クマなどの野生動物と人々が共存していくためには何が必要か、各地のクマ生息地を訪れて調査してきましたし、本部のある兵庫県では、クマと人の事故が起こらないように、集落周辺の不要果実をもいだり、クマの潜み場の草を刈りはらったり、クマが集落へ近寄らないよう、クマの目撃が相次いだ山間地域で毎日大きな声を出して追い払いをしたり一生懸命活動してきました。その中でわかってきたことを、提言させてもらっているんです。人命を守るには、クマを殺すのではなく、被害防止対策を徹底して、人がクマにばったり出会わないように注意することが最重要なんです。熊森協会のブログにこれまでの活動を載せていますので、ぜひ読んで、勉強してください。

(熊森から)

この度のクマによる人身事故でけがをされた方には、お見舞い申し上げます。

今回の件で行政担当者は熊森の質問にほとんど何も答えてくれませんでした。

私は、全国の野生鳥獣担当者と絶えず電話で話し合ったり時には会いに行ったりしていますが、今回のような対応を受けることは珍しく、1時間も電話したのに話し合いになりませんでした。どこに問題があったのでしょうか。

集落から離れた赤木の山中のクマの餌がたくさんある場所、すなわちそこはクマの国です。そこに、クマ捕獲罠をかけてかかったクマがどのクマでもいいので殺処分して一件落着とするというのは、生態系保全上も倫理上も間違っていると思います。

現地は人間の背丈ほどのササに覆われたところだそうです。被害女性は、子グマだと思ったということですから、まだ母熊から離れたばかりのクマなのかもしれません。

このクマが何をしていたのかわかりませんが、午前4時50分という予期せぬ時間に突然人間が現れて、クマもびっくりし、恐怖の余り逃げようとして引っ掻いたのだと思います。この女性は元都市市民ということです。いつからここに住まれているのかわかりませんが、会いに行ってクマ対応を教えてあげたい思いです。

どちらにしても、今回のような事件の場合、普通、罠かけはしません。

現在設置中の罠にクマがかかってしまう前に、どなたか納得していただけるように担当部署に声を届けていただけないでしょうか。それとも担当者が言うように、もっと上の人に言うべきでしょうか。

前橋市農政部農林課 東部農林事務所

〒371-0217 群馬県前橋市粕川町西田面216-1

電話番号 027-285-4116

FAX番号 027-285-5227

追加

7月26日、くまもり森山会長が、東部農林事務所の責任者と電話で約1時間話し合いました。

前日担当者がマニュアルに沿って対応していると言われたようなので、群馬県ではどのようなマニュアルになっているのかたずねると、個々の状況に応じたものはなく、群馬県クマ管理計画に書かれているものを現地市町村で判断して対応しているということでした。(群馬県の熊捕殺権限は市町村に移譲されている)

前橋市では、クマは保護しなければならない動物だと考えているので、イノシシ捕獲罠の上部に穴をあけて、クマがかかったら脱出できるように全部改造したと言われていました。

今回の事故が、山に入ったハイカーの場合だったら、クマの捕獲罠はかけないが、1軒屋とはいえ、住民の生活道路上で起きた事故なので、行政としては捕獲せざるを得ないということでした。(東部農林事務所の責任者の方から、今回の場所なら、ハイカーであっても捕獲罠を掛ける。奥山でハイカーが引っ掻かれた場合は掛けないという意味だったと訂正が入ったので、そのように訂正させていただきます)

捕獲罠に入れられた誘引物に引き寄せられて、関係のないクマがやってきて罠にかかる可能性があり、そのクマを殺処分しても人身事故は減らないなど、熊森の言うことはよくわかるが、行政としては住民感情を考えると、とにかく捕獲して、まず1頭、殺処分しなければならないということでした。(東部農林事務所の責任者の方から、とにかく捕獲して、まず1頭、殺処分しなければならないとは言っていないと訂正が入りました。どこが違うのか尋ねると、捕獲されたら、まず県庁に電話して相談してみるのだそうです。しかし、群馬県庁は今クマの放獣体制がない上、前橋市が決めることと言われています。前橋市の担当者の方は、罠にかかったら殺処分しますと言われていたので、まとめるとこの記述でいいと思うのですが・・・訂正してほしいと言われた事実はお伝えします。)

熊森から:もし罠にかかったクマを放獣してやる気があるのなら、かかってから相談では遅くて、一刻も早く対処してやらないと、この暑い中ドラム缶檻の中でクマは死んでしまいます。かかる前から放獣場所、放獣人員、放獣法の確認など、いろいろと準備しておかなければなりません。そういうことを一切していないということは、選択肢に放獣はないというのと同じであり、かかったら殺処分しますの担当者の言葉からはこれでいいのではないかとおもいます)

何人かの方が、今回のような場合、罠をかけてクマを捕殺することは無用の殺生になるだけで、新たな人身事故の防止にならないと電話をしてくださったようで、ありがとうございました。熊森としては、言うべきことはもう十分お伝えしたと思います。後は、前橋市の担当事務所が私たちの声を聴いてどう判断するのか見るしかありません。

再度追加

本部に入った情報では、赤城山でクマが捕獲された場合、殺処分するとも別の場所に放つとも、前橋市農政部農林課東部農林事務所ではまだ結論を出しておらず、事務所責任者は、麻酔銃がないので、捕獲後に群馬県と協議して結論を出すと言っておられるそうです。

新聞報道の写真を見ると、ドラム缶型檻ですから、この暑い時期、かかったらすぐに対応しないとクマが弱って死んでしまいます。かかったらどうするかその時になって県と相談するというのはどう考えても、間に合いません。

麻酔銃がなくてもその場でふたを開けて放してやればいいことですし、何よりも捕獲すること自体が間違っています。

群馬県庁にも声を届けた方がいいかもしれませんね。人間側の道徳観の喪失、生命軽視にははなはだしいものがあります。人間たち同士で正していかねばなりません。

(拡散希望)九州北部豪雨災害の主な原因は植え過ぎた人工林、<熊森が福岡県庁で記者会見・知事に提言書>

7月24日午後、日本熊森協会 本部 森山まり子会長ら本部スタッフ3名と、熊森福岡県支部 南里正博支部長ら福岡県支部員10名は、福岡県庁を訪れ、今回の九州北部豪雨で発生した大量の土砂や流木の主な流出原因は、造りすぎた人工林にあるとして、林業形態の抜本的な見直しや、人工林の自然林化、スギ・ヒノキの再造林の中止などを求める福岡県知事宛ての提言書を、林業振興課に提出しました。

提言書を提出

また、福岡県庁記者クラブで記者会見を行い、台風や豪雨のたびに繰り返される痛ましい甚大被害を防ぐために、これまでメディアがタブー視して書こうとしなかった<人工林が崩れやすい訳>を、勇気をもって書いてほしいと訴えました。

記者会見

戦後の林野庁による拡大造林政策の失敗は、誰よりも林野庁の職員たちが認識しておられるはずですが、組織の内部からは声を上げられません。

地方行政も、拡大造林政策を推進してきた手前上、今さら失敗だったとは言えません。

今回熊森は、民間が声を上げる以外にこの国を救う方法はないと一大決心して、福岡県庁に出向きました。

写真や地図、図表、データなどをそろえて発表しました。ぜひメディアに取り上げていただきたいです。

提言書はこちら

7月23日、熊森本部・福岡県支部が九州北部豪雨の被災地を合同で調査(速報)

- 2017-07-23 (日)

- くまもりNEWS

本部職員2名、福岡県支部3名で一番被害の大きかった朝倉市の災害現場に調査に入りました。

熊本県在住の熊森顧問である平野虎丸先生も、エコシステムの皆さんと4人で駆けつけてくださいました。

この日、熊森が調査したかったことの一つは、人工林と自然林の山の崩れ方の違いや、流木となった時の人工林のスギと広葉樹の流れ方の違いです。ところが探しても探しても、人工林率87%の朝倉市は人工林ばかりです。やっと見つけた自然林も、木がまだ細くて、自然の森という感じではありません。竹林も根が浅くて30センチぐらいしかないので、人工林と同様、各地で崩れていました。

比べるものがないので、寺内ダムに行ってみました。

ものすごい数の流木です。ほとんどがスギです。幹が白いのは、立木だったスギで、幹が茶色いのは、間伐して林内に置かれていたスギです。これらの流木は利用法がなく、燃やして処理するしかないそうです。

やっと広葉樹の流木を見つけました。(下写真手前の木)

枝はもぎ取られてついていませんでしたが、わずかに残っていた樹皮で広葉樹だとわかりました。根もちぎれてしまっていましたが、後方に見える立木スギの根と比べると、この広葉樹の根のすごかったことが想像できました。

スギは乾燥して材にしてしまうと、比重は0.38と軽くなりますが、生木だと広葉樹よりも重くて、50年スギの重さは1トンにもなります。これが猛スピードで流されてきて家に直角に突っ込んだら、家が跡形もなく一瞬にしてつぶれてしまうわけです。

調査中に、現地の親子連れ4人とお話することができました。私たちが、人工林の挿し木スギは根が浅く、崩れやすいので今回のような甚大な被害を引き起こすことを説明しました。住民の生命と財産を守るために、明日、林野庁長官と福岡県知事、大分県知事に人工林を自然林に戻すように提言書を出すことをお伝えしました。この女性の家は床上浸水で、近所の友達の家は全壊したそうです。自宅の目の前を流れる川には、数mの土砂がたまっています。自分もこの災害は人災だと思うので、ぜひ申し入れをしてほしいと話されていました。

本日、現地調査をしてみて、朝倉市で新たな豪雨が降れば、今回災害が発生していない場所でも災害が起きると感じました。人工林を一刻も早く自然林に戻していかなければなりません。今回調査したことは、後日まとめていきたいです。

ちなみに、7月9日に報道された九州豪雨災害を特集したNHKスペシャルには、報道時間1時間中に、人工林という言葉が1回も出てきませんでした。ああ・・・

くまもり本部が、クマ生息地の梨園の繁み伐採をお手伝い

兵庫県では今年、春先から人里付近でのクマの目撃数が多く、6月末までのクマの目撃数は過去最多となっています。残念ながら、これまでに2件のクマによる人身事故が起きてしまいました。

6月下旬、兵庫県温泉町の山辺にある梨の果樹園で糠袋の糠を食べた後、梨の木の上で昼寝をしていたと思われるクマとばったり遭遇して怪我をされた果樹園主を熊森本部職員が見舞いました。その際、道沿いには背丈の高いササが生い茂り、見通しが悪くて、これではここがクマの潜み場になると感じました。

果樹園主は高齢で、もう草刈りまでは手が回らないと言われていたのがずっと気になっていました。7月になって、草刈り機をもってこの方の果樹園を再度訪れました。

私が果樹園に到着すると、果樹園の中からライオンの鳴き声やパトカーのサイレン音等、5種類くらいの様々な音が突然大音量で流れ出したため、何が起きたのかわからず、びっくりしていったん逃げました。大きな動物がいるのかと思ってしまいました。落ち着いてから再び現場に戻ると、音の正体はセンサー式の警報器であることがわかりました。果樹園主が、クマが来ないようにあの後、対策を講じられたのです。

ご家族にご挨拶してから、さっそく草刈りを始めました。

↓

果樹園の周囲には、このようなササ地が3か所あり、全て刈りはらって見通しをよくしました。これで、当分クマが近寄りにくくなったはずです。

↓

草刈りを終えて一休みしていると、果樹園のご主人がお茶や冷たいコーヒーを持ってきてくださいました。怪我も大分治って、お元気そうな姿にホッとしました。

「ありがとう。前から草刈りをしなければとは思っていたけれど、一人でこの梨園をやっているので、年齢的にもなかなかしんどくて。本当に助かった。」と喜んでくださいました。暑い日できつかったのですが、喜んでもらえて私も疲れが吹っ飛びました。

この果樹園主は、17歳の時から何十年もこの地で果樹栽培をされてこられたそうです。

「ここには動物たちがよく来るんですか」とたずねると、後ろの山を指さして「山の中は、スギやヒノキでいっぱいだから、動物の餌になるものがない。だから、里に動物が降りてきてしまうんだ。」と話されました。

クマが出てきたから捕殺するという対応では、かけがえのない命が失われただけで、何も解決していません。

クマがなぜ出てきたのか、その原因をしっかり分析して対応してこそ大人です。

熊森本部では、毎年兵庫県のクマ生息地に出向き、クマを人里に引き寄せないために不要果樹や生ごみなどの撤去を手伝ったり、クマの潜み場をなくす草刈りをしたり、声を出してクマの追い払いをしたりして、人間とクマの軋轢の軽減をめざしてきました。過疎化高齢化した地元のみなさんの手助けが少しでもできればという気持ちです。

もちろん、クマ等の野生動物と人間の軋轢を防ぐためには、クマと人間が棲み分けることが最重要です。そのためには少しずつでも、スギやヒノキの人工林を自然林にもどし、クマなどの野生動物が里に出て来なくても安心して棲める食料いっぱいの森を復元・再生していく必要があると思います。

これまで会費で支えてきてくださった熊森会員のみなさんの多くが70代80代になり、高齢化して次々と退会せざるを終えなくなってきています。

私のように、体を張ってでも自然を守りたい、野生動物と共存したいと強く願っている若者たちもいますので、まだ会員になっておられない現役のみなさんは、私たちの活動を見ているだけではなく、会員になって会費を出し、熊森活動を支えていただければと心から願っています。どうぞよろしくお願いします。

このブログではまだ活動の一端しか伝えらていませんが、できるだけ熊森活動をみなさんに伝えていけるようがんばります。

環境省がオオタカの国内希少種指定の解除を予定、開発工事がより容易に パブコメ8月3日〆切 多くの反対意見を環境省に届けてください

- 2017-07-26 (水)

- くまもりNEWS

オオタカは体長50~60cm程度の猛きん類の一種で、国内では北海道から本州まで広い範囲に生息する鳥です。

オオタカは、一時400羽にも激減し、絶滅が危ぶまれました。そのため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)で国内希少種に指定され、販売・頒布目的の陳列・広告、譲渡し、捕獲・採取、殺傷・損傷、輸出入等が原則として禁止されてきました。

また、これまで、開発予定地にオオタカの営巣が発見されたことで開発に歯止めがかかった例が過去いくつもあり、自然保護のシンボル的な役割を果たしてきました。

この度、環境省は!オオタカの生息数が改善傾向にあるとして、その指定の解除を予定しています。

生息数が本当に増えたのか、人が見かけることが多くなっただけなのか、自然界の事はわからないことでいっぱいです。国内の自然環境が悪化の一途をたどる中、もし指定が解除されれば、再び絶滅が危ぶまれる事態に陥ることが予想されます。また、オオタカがいることでかろうじて開発が止まってきた場所で、一斉に開発計画が復活することも予測されます。名古屋~大阪間のリニア計画も、推進しやすくなります。

オオタカの国内希少種指定の解除をしないように、環境省に多くの国民の反対の声を送ってください。

<環境省パブリックコメントは以下の2つあります>

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

及び鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針の一部改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

http://www.env.go.jp/press/104268.html

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」

に対する意見募集(パブリックコメント)について(国内希少野生動植物種の指定及び解除)

http://www.env.go.jp/press/104252.html

くまもり本部:第3回自然保護カフェ実施!

くまもり本部では今年から、自然に興味のある方同士が

情報を共有したり、保護活動に繋げていく、

「自然保護カフェ」を3回開催しました。

3回目となる7月15日(土)のカフェには、ご近所の方や

他団体で活動されている方、新入会員さんなど、

様々な方がご参加くださいました。

この日は、自然エネルギーについての話で盛り上がり、

独自で勉強したことや疑問、体験談などを皆で語り合いました。

会場:本部事務所近くのカフェ・ブルー ブルージュ

くまもりにいると、様々な立場や境遇の方と出会います。

そうした中で感じるのは、

どんなところで育っても、どんな仕事をしていても、

全て私たち人間は、自然と繋がっているんだということ。

本部周辺は、マンションや一戸建て住宅、お店などで埋まっています。

もちろん、そこに住む人たちは、自然からの恵みなしでは生きていけません。

しかし、日常生活に追われていると、意外とそのことに気づくのは難しいです。

カフェが、自然を守ることの大切さを地域に発信する場となれば嬉しいです。

くまもり自然保護カフェ、今後も計画していきますので、

自然についてもっと知りたい方、自然保護活動を始めたい方、

是非ご参加ください。

おいしいコーヒーと、自然を愛する仲間が待っています!(SY)

報道言葉は「豪雨災害」ではなく、「谷筋、急斜面の人工林崩壊による土砂災害、流木災害」に

福岡県、大分県を襲った今回の災害で、7月17日現在、死者34人、不明7人となっています。イヌやネコ、野生動物まで入れれば、さらに多くの命が失われました。痛ましい限りです。

ところで、「北九州豪雨災害」という報道言葉が氾濫していますが、大変違和感を覚えます。これではまるで、災害の原因が、豪雨だけにあったように錯覚されてしまいます。

豪雨は自然現象です。このような悲しい災害は、今後も防ぎようがないものなのでしょうか。

7月16日日経新聞記事に、専門家の言葉として、「山間部から広がる河川の下流域では、どこでも起こる災害だ」というのがありました。

私たちは山を25年間見てきた者として、この専門家先生の言葉に異を唱えたいと思います。

豪雨だけでは、これだけの災害は起きていなかったはずです。

谷筋、急斜面の人工林崩壊による土砂災害、流木災害が、ここまで被害を大きくしたのです。

では、山国日本では、仕方のない災害だったのでしょうか。

いいえ、谷筋、急斜面がスギの人工林、しかも、※挿し木スギの人工林だったという人災面が占める割合は限りなく大きなものです。(※挿し木スギの成長ははやいが、木を支えるための直根が欠けている上、根が地中深くに入らないという特徴がある)

今後、谷筋、急斜面の人工林を早急に、実生の自然林に転換していく必要があります。

豪雨気候、山国地形、これはどうしようもありませんが、谷筋、急斜面を自然林に戻すことで、今回のような災害は今よりかなり減るはずです。

<2009年8月、兵庫県西北部甚大災害の場合>

2009年に、兵庫県佐用町周辺でも同様の災害が起き、死者20名、不明2名、家屋の全半壊並びに一部損壊1100戸以上、床上・床下浸水2000棟という甚大な被害が生じました。

私たちが現地調査に行った時、崩れている山の斜面はほとんどが人工林であることが見ただけですぐにわかりました。

すごい数の流木は、ほとんどどれもが、幹がまっすぐで根がついていましたから、人工林のスギが植わったまま山腹が崩壊し、流されてきたものだとわかりました。無数の流木が橋げたに絡まって川をせき止め、洪水を起こしていました。

産経新聞より 兵庫県朝来町

しかし、当時も兵庫県のマスコミはどこも、「豪雨災害」としか報道しませんでした。谷筋や急斜面にスギをびっしりと植えたのは、戦後の林野庁の国策であり、国中の行政が推進した結果です。この国策の失敗に、触れてはならぬというタブーがあるのでしょうか。

当時、熊森は、兵庫県の大きな新聞社の責任者に電話をして、「報道に人工林の「じ」の字も出てこないのはどういうことですか。もう2度とこのような災害が起きないように、真の原因を県民に知らせるべきです」と訴えました。責任者は、「甚大災害の原因は、人工林です。しかし、書けません」と言われました。がっかりです。

私たちは、行政にも訴えました。「谷筋、急斜面に植えたスギの人工林が甚大災害の原因です」。

行政は、私たち自然保護団体が訴えると、いつもきまって、「データは?書かれた論文を見せてください?」と、言われます。

「私たちは研究者ではないので、そのようなものはありません」と答えると、「お帰り下さい」となります。

これっておかしくないですか。

現地を見れば、小学生でも、崩れているのはほとんどが人工林だ。谷筋、急斜面にスギを植えてはならないと気づくはずです。なぜこんな単純な、見てすぐわかる真実に、データや論文が必要なのでしょうか。

各地で同様の災害が多発し続けています。当協会顧問の熊本県の代々の林業家である平野虎丸先生も、声を大にして、「戦後植えられた人工林のスギがそれなりに太くなってきており、あの小さな根ではますます自分の体重を支えきれなくなってきている」と、声を大にして災害原因を訴え続けられています。しかし、いまだに、甚大災害の原因が世に伝えられていません。わたしたちは残念でなりません。

以下は、2009年に兵庫県で起きた局地的豪雨による被害状況を兵庫県がまとめたものから転載しました。

<有林地における山腹崩壊面積>

庵川 ・・・ 人工林0.14% 天然林0.02 %

神子畑川・・・ 人工林0.04% 天然林0.009%

田路川 ・・・ 人工林0.02% 天然林0.000%

<流木の内訳> 立木81%、 間伐材10%、 風倒木9%

山腹崩壊には土質や斜面の勾配など、様々な要素が関係しており、自然界の出来事はこの上もなく複雑です。

自然林なら山腹崩壊が起きないという訳ではありませんが、兵庫県のデータからも、人工林という要因は、この上もなく高い原因です。

熊森は近々、九州北部災害地に調査に入る予定です。

九州のマスコミのみなさん、人工林が大きな災害原因を占めることを、どうか勇気を出して報道していただきたいです。

谷筋、急斜面、尾根筋、山の上3分の1、奥山の人工林は、野生動物のためにも、地元の災害を減らすためにも、都市の水源確保のためにも、自然林に戻すべきです。

当時、林野庁が良かれて思って計画し、多くの国民が協力して造った人工林です。熊森は誰も責める気はありません。

しかし、弊害が明らかになった今、国民の命と財産を守るためにも、国を挙げて早急に人工林の自然林化に取り組んでいきませんか。

行政のみなさん、国民のみなさん、林業も大切ですが、命あってのものです。

経済のために、全ての山を人間が利用しようと考えたことが、欲張り過ぎた、人間のおごり、失敗の元だったのです。

日経7月3日の私見卓見欄に、林野庁の方が、「山にお金が戻る仕組みを確立し伐採から再造林への循環を作ろう」と訴えておられましたが、これでは、今後ますます激甚災害が多発する一方となります。何とか考え直していただきたいものです。

(参考)

①農林水産省九州森林管理局の調査結果発表 (表層崩壊同時多発)

今回の豪雨で、朝倉、東峰、日田で、少なくとも300か所の土砂崩れが発生。ほとんどは、深い岩盤までは崩れず、表土層と樹木が滑り落ちる「表層崩壊」とみられる。

②熊本大学北園芳人名誉教授(地盤工学)

日田市小野地区の土砂崩れに関しては、深層崩壊に近い。

哀れ!2年前三重県いなべ市で放獣された誤捕獲グマ、7月10日養老町で3度目の誤捕獲、殺処分

- 2017-07-14 (金)

- くまもりNEWS

2015年5月に、1頭のオスのツキノワグマが三重県いなべ市で誤捕獲され、三重県に発信機を装着されて隣接する滋賀県側で放獣され、大問題となった事件がありました。

このクマが放獣された直後、滋賀県でクマによる人身事故が発生しました。当時、このクマが犯人とみなされ行政から殺処分命令が出て、このクマはおよそ2か月間多くのハンターに山中を追われ続けました。しかし、人身事故現場にあったクマの毛をDNA鑑定した結果、このクマのものではなかったことがわかり、このクマの無罪が判明して追跡は終了されました。このクマは、以前滋賀県でも一度誤捕獲され放獣された履歴のあるクマでした。

しかし、それからおよそ2年後の今年7月10日、このクマは岐阜県養老町の山林でくくり罠に誤捕獲され、危険だからという理由で岐阜県養老町によって射殺されました。このクマにとって、3回目の誤捕獲でした。

熊森は2015年当時、このクマは人身事故を起こしたクマではなく冤罪であるとして、救命の声を行政に上げ続けた経緯があるため、今回の射殺報道を聞いてこのクマを哀れに思うとともに、胸が痛みました。また、同時に、山中に無制限数かけられているシカ・イノシシ用くくり罠の実態に、怒りを禁じざるを得ませんでした。

<会員の声から>

この2年間

どんなに首につけられた旧式発信機が重かったことか。

どんなにがんばって逃げ続けたことか。

くまもりのみんなが

どんなに生き延びろと応援して祈っていたことか。

なぜ、殺されたのか 理由は!

山林で罠をしかけ?

山の中にクマは棲んではいけないのか!

このクマは、なぜ殺されなければならなかったのでしょうか?熊森本部は、養老町担当部署に電話で問い合わせました。(くまもり注:岐阜県ではクマの捕獲権限は市町村に降ろされています。)

●岐阜県養老町担当者(殺処分許可)の言い分

今回のくくり罠はクマがかからないようにと決められた環境省の輪の直径12cm規制を守ったものだった。クマの左前足の先がわなにかかっており、暴れて近寄れない状態だった。(くまもり注:人間が近づいたから暴れたのです。クマが暴れん坊なのではありません)首輪が付いていることは少し離れた距離でも確認できた。町は岐阜県と相談したが、くくりわなは外れやすいため、マニュアルに沿って射殺した。約500メートル先には民家があった。

養老町でのクマの捕獲は今回が初めて。クマを射殺してから、首輪を岐阜県に送り調べてもらった結果、首輪の電波の発信は途絶えていたが、記載された周波数の数値が、三重県が放したクマにつけた発信器と一致していたため、三重県の発信機であることが分かった。発信機の登録番号や型番などを、岐阜県が三重県に写真を送って調べてもらった結果、間違いなく、2015年5月に、いなべ市で錯誤捕獲されて三重県が滋賀県の山中に放した例のクマだと判明した。

●岐阜県庁担当者

岐阜県では、クマの放獣体制がないため、誤捕獲されたクマは全て殺処分している。クマの放獣については、委員会等の話し合いでも議題に出たことがない。

(熊森から)

岐阜県よりもクマ数が多い隣の長野県では放獣体制が整備されており、毎年何百頭ものクマが放獣されています。

岐阜県がいまだに放獣体制を組んでいないのは、鳥獣保護管理法に違反しているだけではなく、生物多様性条約にも違反しています。

岐阜県が誤捕獲グマの放獣体制を作ってくださるように、多くの声を担当部署に届けてお願いしましょう。

ちなみに岐阜県の昨年度の誤捕獲グマ件数は34件、業者に放獣を依頼すると、1件20万円が相場です。

岐阜県庁環境生活部環境企画課 生物多様性係 TEL:058-272-8231、FAX:058-278-2610

今回の事件に関する岐阜県庁発表資料(2017年7月10日)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-300x165.jpg)