ホーム > _現地訪問・調査

カテゴリー「_現地訪問・調査」の記事一覧

年賀状2019年から ②日本熊森協会群馬県 川嵜實支部長(抜粋)

野生動物たちの行動変化が教えてくれている自然崩壊

自然は崩壊を始めています。

群馬県の自然林の中を歩いてみると倒木だらけ(注:ナラ枯れ)、下草も場所によっては「酸性雨」の影響でほとんど無し。そこに住む野生動物たちは食料が不足し、人間社会に出没するようになってきました。

人間は、環境保護者を自認する人々までもが野生動物が増えた増えたの大合唱で、ジビエ料理で地域起こしを始める始末。

しかし、国のデータは、確実に、「野生鳥獣による農業被害、林業被害は被害額、被害面積共に減少している」ことを示しています。

群馬県でも、鳥は鳴かなくなり、昆虫の姿を見ることも少なくなりました。既に「沈黙の春」の到来です。自然の崩壊と「動物であることを忘れた人間たち」への危機を、野生動物たちが私たちに教えてくれているのです。(補足:感謝すべき野生動物たちを、害獣指定して殺しているのが日本社会の現実です)

酸性雨が野菜の栄養価を下げている?

私たちは忘れかけていますが、人間の体は食べ物から出来ています。食べ物から栄養を摂取し体を維持しています。その食料に含まれる栄養素が激減しています。形はあっても中身はスカスカの状態です。土壌に含まれているミネラル分が「酸性雨」を中和するために使われているからと私は考えています。

食物は土壌が作ります。土壌が「酸性雨」で貧栄養状態になっています。野菜・果物の栄養素は50年前の20%までに激減しているそうです。

そして今や食物は出来る過程で大量の農薬(殺虫・殺菌・除草剤)の散布を受け、化学肥料で育てられています。さらに、私たちの口に入る過程で大量の多種食品添加物が使われています。

土が貧栄養、食物は農薬・食品添加物まみれ、現在に生きる人間が罹患する病気の多くの原因(生殖・免疫・精神の破壊)の基とシーア・コルボーン女史は「奪われた未来」で訴えています。

土壌中の微生物が「酸性雨」で死滅・減少していると考えると、人間の多くが栄養補助食品に依存していかざるをえないのが理解できます。

しかし、野生動物はその栄養補助食品を摂食することができませんので、中身のスカスカのどんぐり類等の食料を食べるしかありません。

子や孫が平和で病気に罹患しないで健康で安心して生きられる社会をめざして、今年も残された命を使っていきたいと考えています。

(熊森から)川嵜支部長は、体調の思わしくない中、自然保護、高齢化した町内の人たちのお世話に奔走されています。

年賀状2019年から ①東邦大学理学部 理学博士 大森禎子先生

<熊森に来た年賀状から>

大気中の硫酸濃度の上昇が、地球規模で木々を弱らせ枯らしている

昨年、資料をまとめました。

以前、発表させていただいたように、人類は二酸化炭素の発生量に比例して大気中に硫酸も発生させています。(補足:人類は、塩素も大気中に大量発生させている)

ドミニカ共和国(北緯18度 西経70度)は、アメリカの南に浮かぶ島ですが、原生林が全滅しています。

太平洋に浮かぶ島ハワイ島(北緯19度 西経155度)では、火山の反対のマウナロア山の北側の木が枯れています。ここは赤道に近いために気温が高く、上昇気流が起こり、北半球の硫酸を含む大気を引き寄せます。硫酸がここの樹木に附着して土壌が酸性化し、木々が枯れていっているのです。

硫酸に汚染された大気は上空に上がって冷却されて重くなり、北と南に分かれて下降し、北半球は偏西風の中に、南半球では極渦の中に蓄積されます。

南米大陸最南端のフェゴ島ではブナが全滅し、跡には幼木も草もなく地表は苔のみになってしまっていました。

ニュージーランド南島も、南北に伸びる山脈の西面と南端では、樹種に関係なく樹木が全滅しています。

汚染物の接触がないはずの赤道直下のインドネシア・カリマンタン(北緯0度 東経109度)では土壌からの溶出硫酸イオン濃度は40μeq/dm3を超えています。北半球で発生する硫酸は赤道を越えて南半球の樹木も枯らしているのです。偏西風や極渦の通過する位置の樹木の幼木は種を落とす前に枯れ、次世代の樹木は有りません。

日本は偏西風の通過道に入り、マツやナラが枯れ、偏西風の通り道は樹種に関係なく、枯れ始めております。(木々が弱ると、虫が木々を片付けに入ります。その虫を見て、多くの研究者たちは、虫が木々を枯らしたとして、農薬を用いて虫退治に躍起になっているのです)

(熊森から)大森先生はこれまで世界中を回って森の調査をしてこられました。しかし、硫酸濃度の上昇による木々の弱り・枯れは、経済第一の国や利潤第一の産業界にとっては公表されては困る研究であり、大森先生の論文はどの学会からもことごとく発表を拒否されています。(日本の学会の実態がわかりますね)

日本奥山学会は、大森先生に第1回日本奥山学会研究発表会で発表していただき、学会誌にも論文を掲載させていただきました。

人類は目先の便利さや快楽のために、地球上の森を枯らしているのです。もし、人類が全地球生物からなる地球裁判所に訴えられたら、確実に死刑判決が出されるでしょう。

クマたちの餌場になっていたくまもり植樹地

日本の森は、クマがいて初めて森林生態系が完成します。

くまもりは、クマの棲む町但東町(兵庫県)が大好きです。

地元や行政が土地を提供してくださったので、但東町には4か所のくまもり植樹地があります。

12月22日、久しぶりに2002年度の植樹地を見に行きました。

今年の豪雨で地面がえぐれた林道を、奥山に向かって車で注意深く25分間ほど進みます。

途中、あんなに暗かったヒノキの放置人工林が一部、明るくなっていました。

わあ、間伐が始まったんだ。

間伐されたヒノキの人工林と縦横に造られた作業道

やっと、くまもり植樹地に到着。

あれから 16年、当時、植えた3年苗のクヌギやコナラが、見上げるまでに大きくなっていました。

なつかしい植樹地風景

人工林の山の中に、突然、ドングリ公園?が出現。

シカが多いため、森にはなっていない

今年も、クマたちが存分にここを利用してくれていました。

シバグリ(手前の木)は、どれもクマ棚でいっぱい

クヌギやコナラの下には、ドングリの殻斗(かくと)がたくさん落ちていました。

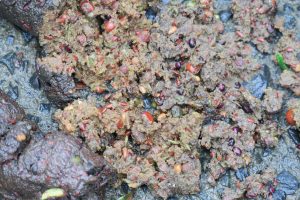

中のドングリは全て食べられて、殻だけが残っていた

あっ、クマの糞です。

原型が崩れかけたクマ糞を発見

神戸東ロータリークラブのみなさんをはじめ、2002年にここに植樹してくださったみなさん、

この植樹地が、冬籠り前のクマたちにささやかながら食料を提供して、クマの生存を支えていますよ。

次にもうひとつの植樹地に向かいました。ここは、2012年にも植樹しています。

シカ除け網の中で元気に育っていた2012年のカキ苗

2002年に植えた柿苗のシカ除けチューブは、もう外してあります。

どの木にも今年のクマ棚と爪痕がびっしり。

クマに枝を折られた後、新しい枝をいっそう伸ばしたカキノキ(クマの剪定)

この場所は伐採跡地でしょうか、以前、長いこと草原でした。

今年行くと、大きく育ったススキの間から、ものすごい勢いでアカマツが伸び出していました。

森の遷移が始まったんだ!

「動物たちに帰れる森を、地元の人達に安心を!」

クマたちの絶滅を止めるために、森再生に挑戦する一方、くまもりは緊急避難措置として、実のなる木を奥地に次々と植えてきました。正解だったと思います。

人とクマの棲み分けを復活させるため、来春も、また実のなる木を奥地にいっぱい植樹しましょう!

岡山県 里山にクマの痕跡多数、奥山は人工林にも天然林にもクマの痕跡なし

私たちは狩猟免許を持っていないので、美作県民局でのクマ狩猟講習会に参加させてもらえません。

チラシ配りを終えたあと、岡山県の里山と奥山を調べにいきました。

里の集落周辺には、至るところに「クマ出没注意」の看板がありました。クマが来ないよう柿の木を多数伐採したのか、柿の木が以前より少なくなったと感じました。残されたほぼすべての民家のカキの木にクマが登れないよう、真新しいトタンが巻かれていました。

地元の女性聞いたところ、クマが出てくるので、今年、本腰を入れてカキの木を伐ったり、トタン巻きをしたりしたということです。確かにこれで人間はいいのでしょうが、食料不足のクマはどうなるのでしょうか。

カキの木には今年来たと思われる新しいクマの爪痕がついていました。

その後、岡山県の奥山にある若杉天然林(西粟倉村)に向かいました。

西粟倉村は、山全てがスギというくらい長い間スギの放置人工林で埋まっていた村でしたが、1年ぶりに訪れると、大規模な間伐があちこちで進んでおり、真っ暗だった山中が、かなり明るくなってきていました。人工林の天然林化が進み始めたのでしょうか。ならば、熊森としてはとてもうれしいです。

目的地である若杉原生林は、約80haのブナやミズナラ等の落葉広葉樹の貴重な天然林です。

この周辺で今年クマの目撃があったということですが、とにかく大勢の人間がこの天然林を楽しむために訪れる地なので、クマは安心して住めないのではないかと思われます。

この天然林の周囲は、延々と続くスギやヒノキの広大な人工林に覆われています。

クリックすると大きくなります。冬でも緑色の部分は、常緑の針葉樹です。

道中の延々と続く広大な人工林地帯からやっと抜け出して、熊森メンバーは紅葉のきれいな若杉天然林に到着しました。

21年前、熊森が「くまもり原生林ツアー」を始めた頃は、クマの痕跡がこの山に数多く見られました。当時、2頭のクマが棲んでいるということでいた。

しかし、最近は下層植生のササがどんどんと少なくなり、木々の葉や昆虫の数も減って、森が劣化し、見通しがよくなってきました。19年前から、クマだなや看板への爪痕など、クマの痕跡は全く見られなくなっています。

熊森メンバーは皆「山奥のクマが、里に下りている」と体感しました。

岡山県では昨年、山中で1頭のクマが狩猟されましたが(集落から200メートル以上離れないと銃を撃ってはならない法律がある)、クマ狩猟によって里に出て来るクマの数は減ったのでしょうか。

岡山県では今年、里に出て来た7頭が有害捕殺されています。人身事故も発生しました。

クマと人が昔の様に棲み分けできるように、狩猟より先に、奥山放置人工林の広葉樹林化を急ぐべきではないでしょうか。

現地は宮本武蔵生誕の地ですが、武蔵は今の放置人工林で埋まった岡山の山を見て、何を思うでしょうか。聞いてみたいものです。

兵庫県、今年のクマ大量捕殺を可能にしたまさかのしくみ

今回は、兵庫県で8月末までに、前代未聞43頭もの大量のクマが捕殺された謎に迫ります。

熊森の森山名誉会長は、貝原知事時代の2001年から井戸知事時代の現在まで18年間、兵庫県の野生鳥獣保護管理協議会の委員を務めており、1回の欠席もなく全出席してきた最古参委員です。しかし、その森山名誉会長ですら、どうして突然、これだけの数のクマが夏までに大量に捕殺されたのか、さっぱりわからないと言います。

熊森本部は、私たちに情報を公開してくれない県鳥獣対策課に業を煮やし、疑問解明のため、クマ生息地を訪れました。

地元で見聞きしたことは、初めて聞くまさかの連続でした。そして、43頭ものクマが捕殺された原因が見えてきました。

現地では、去年の7月から、県の指示でクマの捕殺方法が突然変わったということです。

兵庫県は昨年、集落や田畑(山中に点在するものも含む)から、200メートル以内ならば、山中にいるクマを捕殺して良いと勝手に決めました。(無茶苦茶だと思いますが、これは私たちも知っていました)

ある地元の元猟師は、「集落の裏山は昔からクマの生息地だで。200メートルの根拠は何なのか。今は山中に施設もいろいろとできており、そこからも200メートルというと、クマはもう山にいてはいけないことになる。」と憤っていました。

今年は4月の時点で、県から地元に、クマの捕殺許可頭数が前もって割り当てられたそうです。(まさかー)

その数は、合併前の1旧町あたり、30頭ぐらいだそうです。(そんなー)

単純計算すると、春の時点で、兵庫県内で約800頭のクマ捕殺許可が県から降ろされたことになります。

4月ですから、まだ、農作物をはじめ何の被害も出ていません。

集落の区長が「クマが怖い。罠にかかったクマは殺してほしい」という方の選択肢に〇を付けたら、これでクマによる精神被害が成立し、捕殺許可がもらえるのだそうです。

山中には現在、シカやイノシシを無制限無差別に捕獲して、掛ったらすべて殺処分する膨大な数の鉄製の箱罠が仕掛けられており、ヌカなどの誘引物が入っています。

2年前までは、山中にいるクマは捕獲対象から外されていましたから、もしこの罠にクマがかかったら誤捕獲として放獣されていたはずです。

しかし、去年7月からは、市町から許可を得たシカ・イノシシの捕獲わなに、兵庫県が許可したクマという札をつけて、シカ・イノシシ・クマの共同捕獲罠に転用していいことになったそうです。

捕獲許可の札が2つ付いているのが、シカ・イノシシ・クマ共同捕獲罠、800基設置?

クマはヌカの発酵臭に強力に誘引されますから、山にいるクマを山中に設置した共同捕獲罠に引き寄せて、かかったら問答無用ですべて殺処分するようになったのです。(県はこのような補殺方法の変更を、県の協議会でも、審議会でも出していませんから、県民はもちろん、委員ですらほとんど誰も知らないと思います。)

もちろん、クマによる農作物被害などが生じた時は、これまで通り、ドラム缶檻で捕獲して有害駆除する捕殺法も、同時進行です。

クマの札が付いていない箱罠や、くくり罠に誤捕獲されたクマは、今も放獣しているそうです。

クマは大変臆病な動物ですから、今や、人工林や下草が消えた奥山天然林より、過疎化高齢化で放置されて藪が生い茂っている里山の山中の方が姿を隠せて安心できる場所です。

そこに突然、クマに何の警告もなく、ヌカが入ったおびただしい数のクマ捕獲罠が設置されたのですから、クマの目撃は増えるでしょうし、次々と罠にかかって殺処分されていくクマがあとをたたないのは当然です。(県はそんなことを指導していたのか)

そのクマは臆病で、人間の所には絶対に出て行かないと決めた、人間に被害を及ぼすことのないクマだったかもしれないのですが、そんなことは問答無用です。

罠にかかったクマは、子グマであっても、銃か、麻酔+電気ショックで、殺処分するそうです。

こんな補殺方法に変わったのなら、8月までに43頭捕れるね。

私たちは納得しました。

クマへの共感や思いやりのなさで、兵庫県は、全国ワースト1になってしまいました。

もはや有害捕獲ではなく、シカ・イノシシ同様、クマの個体数調整捕獲が始まっていたのです。

ただし、県内クマ捕獲数が生息推定数の15%にあたる137頭を超えないように、歯止めはかけられているということです。

地元は、クマを捕殺するたびに、兵庫県森林動物研究センターに連絡しており、センターは137頭に達したら、罠にかかったクマを放獣する体制に切り替えるそうです。

生息推定数918頭、15%までは獲って良い、県内生存推定数800頭以上は狩猟可、集落200メートル以内なら山中にクマ捕獲罠を掛けてヌカで誘引して無差別捕殺して良い。すべて人間が考えたどこまで正しいかわからない数字に従って、他生物の命を人間が機械的に操作しているだけです。

兵庫県はクマと人間の棲み分けを図るとクマ管理計画に書いていますが、実際に兵庫県がしているこのような野生動物対応は、棲み分けとは到底呼べません。

人間の他生物に対する倫理観は、こんな程度でいいのでしょうか。

私たちは、クマだけでなく、山の中にいて人間の所まで出てこない動物まで、人間が山中に入って行って殺すのは行き過ぎだと思います。みなさんはどう思われますか。しかも、一方で、私たち人間は、奥山を動物が棲めないまでに大荒廃させたまま放置しているのです。

問答無用で殺されていく野生鳥獣たちの哀しい叫び声が聞こえてきます。

10月13日の「兵庫県クマ狩猟3年目と大量捕殺を考える会」に、ぜひ、みなさん、お集まりください。

野生鳥獣との共存について根本的なことから考え直しませんか。地元の方の声も聞いてみましょう。

日本は歴史のある国です。祖先はどのように対応して、全ての野生鳥獣と共存してきたのでしょうか。

歴史から学ぶことも大切です。

<兵庫県クマ問題を考える会>

14:00 ~16:00(13:30開場)

尼崎商工会議所 502号

兵庫県尼崎市昭和通3-96(阪神尼崎駅より北へ徒歩5分国道2号線沿い)

p.s ただ一つ、地元を回って私たちが救われる思いがしたのは、「クマなんておとなしい動物じゃ、山中にいるのまで殺さんでいい」といって、クマ捕殺申請を出さなかった集落がいくつかあったということです。クマの本当の姿を知っている人たちが、まだいたんだ。

2018年兵庫県クマ生息地の山の実り 本部豊凶調査 ブナ凶作、ミズナラ並下、コナラ不作

●今年の調査結果

今年も9月10日から1週間、兵庫県北部のクマ生息地をまわって、恒例の山の実りの豊凶調査を行ってきました。豊凶は、場所によって、また同じ種類の木でも木によって違うのですが、全体的には、ブナ凶作、ミズナラ並下、コナラ不作、ミズキ並下でした。

全国的に偶数年は実りがよくないと言われており、今年はその偶数年に当たります。

しかし、これまでの偶数年に比べると少し良いかなと感じました。

●ブナ

ブナ林は兵庫県にはそんなにありませんが、14か所調査しています。今年はまったく実がついていない場所が多かったのですが、少しだけ実りがある場所も複数見受けられました。

不思議な場所が一か所だけあって、今年、豊作でした。ここのブナは全体として他の場所といつも正反対の結果になるのです。

もしかしたらここのブナはDNAが違うのかもしれません。

●ミズナラ

ミズナラは21か所で調査しました。今年は場所によって豊凶の差が大きかったです。、実のなりが悪いエリアはどれも悪く、実りが多いエリアはどの木も実りが多かったです。全体としては並下ですが、地域差があるので、実りがあるエリアにクマが移動してくれれば、餌はあると思います。

●コナラ

兵庫県の本来のクマ生息地は標高が高い所が多く、コナラはあまり生育していません。コナラは9か所で調査をしました。どこも、少し実りが悪かったです。

●ミズキ

ミズキは今が一番食べごろの液果植物です。同科同属の植物にクマノミズキがあります。両種は非常に似ていますが、分布している標高や花の時期、葉の形状などが少し違います。豊凶調査ではミズキとクマノミズキを分けずに調べています。ミズキも地域によってばらつきがありましたが、場所によっては豊作のエリアもありました。

●くまもり植樹地

●ホオノミ

普段見るのは落ちている黒い実ばかりですが、これは赤い状態のホウノミです。

●クマのフン

クマのフンも見つけました。豊凶調査でクマのフンを見つけることはまれですが、見事なフンでした。中にはたくさんの木の実が詰まっていました。

●サルナシ

結構たくさん実っているサルナシがあったので撮影しました。サルナシや山ブドウはクマをはじめとする山の動物たちの貴重な食料ですが、人も焼酎付けにするなどして利用するので、道から取りやすい実は結構人間に取られてしまっています。

豊凶調査では、思わぬ発見があったりして結構楽しいです。。

クマ生息地の豊凶情報をお持ちの方は、本部まで報告していただけるとうれしいです。

クマは冬ごもりに備えて、秋にはたくさんのドングリを食べます。ドングリは豊作の年と凶作の年があるので、秋の山の実りが少ないと、クマは十分な食い込みができず、食べ物を求めて集落にやって来る傾向があります。

そこで毎年どんぐりの豊凶調査をして、その年のクマの餌が山にあるかどうかを調査して回っています。

全体的に山の実りが凶作の年は、クマの目撃件数がとても多くなります。そうなると、クマが有害捕殺されないように、また、地元を支援するために、熊森がクマ生息地の集落へ被害防除を手伝いに行く回数が増えるのでした。

しかし、兵庫県は昨年から、クマの捕殺体制を問答無用で強化したので、状況はかなり変わってきています。

こんなことでいいのか、10月13日の「兵庫県クマ狩猟3年目と大量捕殺を考える会」に、ぜひ、みなさん、お集まりください。

14:00 ~16:00(13:30開場)

尼崎商工会議所 701号2号線沿い

兵庫県尼崎市昭和通3-96(阪神尼崎駅より北へ徒歩5分)

クマが祠や墓を壊した訳は(兵庫県加西市) 熊森現地へ

熊森本部は、神戸新聞デジタル版で、兵庫県加西市北部でクマが神社の祠やお墓、養蜂箱を壊したというニュースを目にしました。

加西市北部にクマが出た?!

赤色が加西市

兵庫県のクマの生息最前線が年々南に拡大していることは、熊森も日頃より問題視しています。

さっそく加西市の担当者に電話をしてみました。

加西市の担当者のお話

「クマの被害や目撃は、5月上旬から6月中旬の間に発生しました。現在は終息しています。被害状況としては、ニホンミツバチの巣を狙って、祠が2か所で屋根をはがされ、墓地が1カ所で墓石の一部をずらされ、養蜂箱が1カ所で壊されました。

加西市は、これまでクマが出てくる地域ではありませんでしたが、ここ2、3年、毎年数件のクマ目撃情報が市に寄せられるようになりました。クマによる被害が発生したのは初めてです。

地元の皆さまにとってクマは見慣れない動物なので、区長会で兵庫県森林動物研究センターの専門員の方をお招きし、クマについてのお話と、クマ対策の方法についてのDVD上映を行いました。被害は終息しているので、クマの有害捕獲は検討しておりません。」

被害が終息していること、このクマを捕獲しようとしていないことを知り、とりあえず安心しました。

また、地元の皆さんが、クマを敵視していない地域であることもわかってきました。

それにしてもクマは、ここにハチの巣があるとよくわかったなあと感心します。

また、祠を壊したり、墓石を持ち上げたり、クマのハチの巣に対するすごい執念と、その力の大きさに驚かされます。

このような場合、クマの誘引物を早く見つけて除去してしまうことが大切です。

今度またクマが出てきたら、熊森も誘引物探しに協力したいです。

祠やお墓はきれいに修復されていた

現地でクマの情報の聞き取りしていると、当時の状況を詳しく知る男性に出会いました。この方が、現場を案内してくださいました。ありがとうございました。

男性からいただいた被害を受けた時の祠の写真

クマが壊してしまった祠やお墓は、すでにきれいに修復されていました。特に、壊れた祠2か所のうち1カ所は、どこが壊れたのか全く分からないほどでした。

修復された今の祠

この男性に名刺と連絡先をお渡しましたら、兵庫県にこんな自然保護団体があるなんて知らなかったと感心されていました。もっともっと広報に励まなければならないと思いました。

地元では、区長会で見せてもらった兵庫県森林動物研究センター作成のDVDをもらい、地区の常会でも上映会をして、多くの住民に観てもらったそうです。DVDを観た方の中には「秋にクマが集落のカキの木やクリの木に来ないように、トタンを巻いてみよう」と言われている方もおられたそうです。可能なら、熊森も被害防除のお手伝いをしたいです。

熊森は、クマが目撃されたりクマ被害が出たりした時、クマを悪者にしてすぐに殺処分してしまおうとする今の日本の風潮に、大変危機感を感じています。クマを飼ってみるとよくわかりますが、クマは犬やネコ以上に、人間と心が通じ合う賢くてとても優しい動物です。日本の国土で棲み分け共存が十分可能です。

棲み分けを復活させるためには、何としても、来年からの森林環境税を、奥山放置人工林の天然林化に確実に使っていただく必要があります。井戸知事、どうかよろしくお願いします。

同じ国民として、リニア工事に泣く沿線住民を見捨てられない 熊森岐阜がリニアルートを視察

5月20日、日本熊森協会岐阜県支部員23名と本部リニア担当者1名は、岐阜県におけるリニアルートの3か所を視察しました。

地元の「リニアを考える会」のメンバーのみなさんが説明をしてくださいました。

①瑞浪市日吉町:残土置き場が崩れたら下の集落に危険が!

まず、初めに訪れたのは、リニアのトンネルが掘られようとしており、すでに残土置き場が造られている瑞浪市日吉町です。

ここでは、リニアによって地元住民が得るものは何もありません。

リニアに賛成している人は誰もいないということでした。

リニアのトンネルを掘った時に出て来る残土を運ぶための、ベルトコンベアーがすでに設置されていました。

棚田が広がっていた広大な谷が、残土置き場になっていました。

この谷を、残土が埋め尽くすことになるのです。

すぐ下には、集落があります。豪雨などで残土置き場が崩れたら、集落のみなさんの生命に危険が及びます。

工事開始が差し迫っており、騒音、排気ガス、電磁波など自分たちの身に降りかかってくる危険をどう回避するかで地元は必死でした。

②中津川市:駅舎の日陰で、米作りが不可能に

中津川市では、岐阜県駅と非常口予定地を視察しました。

道の両側に田畑が広がり、交通量も人通りもそれほどない、静かな場所でした。

田植えを終えたばかりの田んぼが広がっていました。

ここに30メートルほどの高さの駅ができます。

田畑は駅舎で日陰になってしまいます。

もう米作りはできません。

市が買い取って田畑を駐車場などにするそうです。

中津川市の山口非常口建設予定地では、すぐ上に、人家がありました。

ここにトンネルを掘ることによって、この人家はどうなるのか不安を感じました。

③恵那市:電磁波と騒音が不安な住民たち

最後に恵那市岡瀬沢地区を訪れました。

この地域では、JR東海に対して地上部リニア走行部分にフードを取り付けてくれるように要望していますが、JR東海は首を縦に振ってくれないということでした。

理由はわかりませんが、地上部全てにフードを付けるとなると、建設コストが莫大になるからだろうと住民の人達が言っていました。

家の数メートル上を、大量の電磁波を放出し、かなり大きな騒音を出してリニアが走るのです。

住民たちは、フードをつける約束をしてくれるまでは、断固として中心線測量をさせないとがんばっておられました。

熊森から

岐阜県リニアルート視察に参加して、大企業であるJR東海の利益の為に、何の罪もない住民たちの生活が奪われようとしている現実を目の当たりにしました。

すでにリニアのトンネル掘りが始まっている長野県の大鹿村では、発破のために家にひびが入ったり、裏山が崩れてきたりしているそうです。

2001年に施行された「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」によって、地下40メートルより深い土地は、無許可で使用できることになりました。リニア中央新幹線はこれを利用して、地下水脈を次々とぶっちぎってトンネル工事を進めているのです。取り返しのつかない国土大破壊工事です。

リニアルートの沿線では、多くの一般住民がどうやって声をあげればいいのかもわからず、不安を感じながら生活しています。

リニア建設は、弱い者いじめ以外の何ものでもないと思いました。

今、たまたま外部の安全圏にいる私たちこそが、不安におびえている住民の方たちを見捨てず、「リニア工事中止・JR東海は住民の声を聞け」の大声をあげることが必要だと感じました。

多くの国民は、リニア工事に泣く住民の実態を知りません。

マスコミの皆さん、なんとかがんばって報道してください!

12月4日 本部 奥山の生き物調査 (兵庫県)

登り口となった標高650m付近は、まだ雪がありません。

頂上に近づくにつれて数センチ程度の積雪が現れてきました。

この日は地下足袋ではなく長靴で来ていたので、雪対策はバッチリでした。

ブナにつけられた新しい爪痕を発見しました。

爪痕が深いので、幹が柔らかい春につけられたものだと思われます。

花か若葉を食べに来たのでしょう。

山中でのクマの痕跡は、以前と比べると激減です。

そんな中、まだ山にクマが居るかどうか、各地で奥山の生き物たちをチェックし続けている熊森のなかまたちの存在は貴重です。

昆虫も、いなくなったと言っていいほど、激減しています。

以下、一般社団法人「ハニーファーム」代表理事 船橋康貴氏の言葉(みやざき中央新聞12月11日号より )

私たちが食べている作物の70%が、蜜蜂の受粉に基づくものです。

ネオニコチノイド系農薬が近くで撒かれた時、私の育てていたミツバチ40万匹が、一夜で全滅しました。

地球温暖化もミツバチが少なくなった原因の一つではないかと言われています。

よく、クマやイノシシが人里に下りて来て畑を荒らしたり、人間を脅かしたりしていると言いますが、あれは、ミツバチが少なくなって森の中の植物が受粉できなくなって、木の実が実らなくなっているからです。お腹がすいて里へ下りてくるのです。

15時、自動撮影カメラには、イノシシが雪の中を寂しそうに歩く姿が写っていました。

見たところ、餌らしきものは、ありません。

午前7時、オスジカが座り込んでいました。ここで寝ていたのでしょうか。

この辺りは、これまでも何度かヤマドリが写りました。メスですね。

今回、ツキノワグマは映っていませんでした。

この辺りの積雪は3m~4mにもなるそうです。

雪の間も生き物たちが撮影できるように、木に登って高い位置に自動撮影カメラを設置し直してきました。

この国で、共に生きるなかまたち。

熊森のブログを通して、多くのみなさんに野生動物たちを身近に感じてもらえればうれしいです。

今後も奥山での生態調査を続けていきます。

2017年 熊森本部による兵庫県クマ生息地の豊凶調査結果 ブナ並下、ミズナラ並、コナラ並上

ブナ、ミズナラ、コナラなどのクマ生息地のどんぐり(堅果類)には豊作、並作、凶作などと、年によって実りに差があります。

クマは8月の末から木に登り、まだ青いうちから堅果類の実を大量に食べて体に脂肪を貯え、冬籠りに備えます。

堅果類の実りが悪いと脂肪不足で冬籠りに入れませんから、食べ物を求めて人里への出没が増えてしまう傾向があります。

近年、2004年、2006年、2010年のいずれかが地域によっては山の実り全てゼロという異常なまでの大凶作となりました。原因不明です。

おびただしい数のクマが人里に出てきて駆除されました。

人里のドングリであるアラカシ等は良く実っておりましたから、それを食べに来たクマもいました。

熊森本部では毎年9月中旬に兵庫県のクマ生息地の豊凶調査を実施し、秋のクマの出没を事前に予測しています。

今年も9月11日から16日まで、1週間ほどかけて全21か所を回ってきました。

調査結果を数値化し、凶作、不作、並下、並上、豊作の5段階で評価しました。

ブナは13か所で調査しました。

一斉開花年(9割以上が実をびっしりと付ける)ほどではありませんが、場所によっては豊作の木もたくさんありました。

まったく実がついていない木もあり、県全体の平均としては並下でした。氷ノ山のブナのシイナ(殻だけで中身なし)率は53%でした。

一部地域的には、去年豊作だったところが今年はゼロなど、他地域と連動していない場所もありました。

鳥取県境のブナ

ミズナラは18か所で調査しました。多くの木で実りがみられましたが、並作程度の木が多かったです。

蘇武岳のミズナラ

今年はコナラを9か所で調べました。コナラは結構実りが良く、並上でした。

ブナ、ミズナラ、コナラの全てにおいて豊作の木も沢山みられたので、今年は全体的に実りが良いと感じました。

西日本では以前、どんぐりの凶作年の秋にクマの出没が多かったのですが、近年は夏の出没も多くなっています。夏のクマの餌は昆虫や液果です。奥山を調査してみると昆虫が激減しています。液果類の実りはどうでしょうか。ミズキ、クマノミズキ、ヤマブドウも数本ですが調査してみました。

ミズキ・クマノミズキは並下でした。

ヤマブドウやサルナシは判断が難しいと思いました。実りゼロと思っても、人間が採ってしまったあとかもしれないからです。

調査時にクマの古い爪痕を見つけましたが、今回は1週間歩いても、フンも含め、新しい痕跡がまったく見つけられませんでした。

もう奥山に、クマはあまりいないのかもしれません。

もしそうなら、大変なことになってきたと思います。

ちなみに、兵庫県森林動物研究センターの調査結果は以下です。ただし、こちらは、兵庫県全域調査の結果です。

ブナ並上、ミズナラ豊作、コナラ豊作

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-300x201.jpg)

-300x210.jpg)