くまもりNews

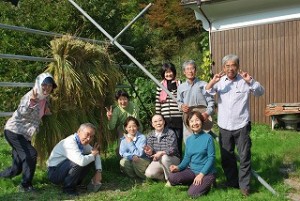

10月24日 本部自然農 田んぼの稲刈り

- 2015-10-28 (水)

- _自然農

2008年から始まった熊森本部の自然農での米作り。初年度は驚くほど収量が多かったのですが、その後は年々減る一方。原因がわかりません。

今年は地元の方に、毎日の水番をしてもらっての再挑戦でした。

豊かな緑の中で、自然を大切に思う仲間との農作業は楽しく充実した時間でした。

しかし、収量が・・・去年よりは多いけれど、こんなに少ないのでは米作りをしていますとは言えません。

岡山県の仲間たちは、たくさん収穫しているというのに、何が問題なのでしょうか。

今年は担当者たちだけで、ほんとうに勉強して、いろいろ手を入れてみました。

水番をして下さった地元の方に、「この田んぼは、毎日水を入れても半量がなくなってしまう。ザル田になってしまっているよ」と言われ、びっくり。

いつの間にこんなことになってしまったのか。以前、水が涸れないようにと水のかけ流しをしていた時期があったからだろうか。

数年間米作りに挑戦してみて今思うのは、自然農の米作りは素人が月1回田んぼをのぞく程度でできるような簡単なものではないということです。

毎日毎日田んぼを見回って、モグラが畔に穴をあけたらすぐ対処するなど、日々起こる問題に迅速に対応できる体制が必要だとわかりました。

今後、どうしていくか、担当者たちで考えてみます。

10月12日 大阪府妙見山ブナ林視察での3つの感動

大阪府豊能郡能勢町に標高660mの能勢妙見山があります。

この山の山頂より北側の約9.5haに、今もブナの巨木林が残されています。よくぞ残ったものです。

奈良時代から続く能勢妙見山寺の植田副住職様のご厚意で、この日、大阪府の天然記念物に指定されているこのブナ林を案内していただけることになりました。

能勢電車の妙見口駅前には、観光協会が「とよ」の看板を出してくださっていました。うれしいです。

ここから車で妙見山に登って行きます。道中、真っ暗な放置人工林があまりにも多いのにびっくりしました。そんなに奥山でもないのに、どうしてこのあたりの山が、ここまで人工林にされたのだろうかと思いました。

妙見山寺について、副住職様に残された<ブナーアカガシ>林を案内していただきました。

この様な巨木の森が奇蹟的に残ったのは、妙見大菩薩のお寺として境内が聖域となり伐採が出来なかったからだそうで、人間よりも大きな力を持つものによって自然が守られてきたことがわかり、感動でした。

あちこちにブナの実生苗が育っていました。ブナ守の会が結成され、後継樹を守るためのシカよけ柵がギャップごとにいくつか設置されていました。どうして大きく囲わないのか質問したところ、間の草はシカが食べられるようにということで、当然のごとくシカと共存することを考えておられ、これにも感動でした。

妙見山には多くの人達がやってくるので、トイレを初め、水がかなり必要です。山頂近くで湧く水でまかなっているということで、どうして山上で水が湧くのかとても不思議です。丹波山地からの水脈が、サイフォンの原理で、山上に水を押し上げているのではないかということで、自然界の壮大なスケール、人智を超えた複雑怪奇さにも感動でした。

春夏秋冬、全く違う顔を見せる美しいブナ林。若い副住職様たちが、保護に立ち上がっておられるのを、とてもうれしく思いました。

今後もブナ林の状態の情報交換などしていけたらいいなと思います。

お忙しい中ご案内いただいたみなさん、本当にありがとうございました。

10月18日 神奈川県での森山会長講演

- 2015-11-08 (日)

- 会長講演会

相模原市で、法人会員主催の森山会長講演会が催され、57名の方がご参加くださいました。準備してくださった方、参加してくださった方、みなさん、本当にありがとうございました。

<会長講演要旨>

1、命あふれる地球

無限ともいえる宇宙の中で、生命の存在が確認された星は、いまだ地球だけである。

その地球も、初めは火の玉だったと言われている。もちろん、その頃は、生物などいなかった。地球年齢46億年の間に地球は徐々に冷え、海ができ、35億年前にミクロの生物が水中に誕生したといわれている。現在、地球上は南極から北極まで、海の底から高い山の頂上まで、動植物や菌類など多種多様な無数の生命があふれる星になっている。

今、存在している生物、かつて存在していた生物、これら無数の生物の気の遠くなるような長年のはたらきも加わって、今日のすばらしい地球環境が形成されていった。一番最後に登場したのが、われら人類である。

2、産業革命で、人間による環境破壊が始まる

人類は初め、地球環境に合わせておとなしく暮らしていたが、そのうち、今まで地球上に誕生したどの生物もがしなかったことをし始めた。つまり、開発という名による地球環境の改変や工業化である。もちろん良かれと思ってやり始めたのだが、結果的には、生物が住むのに最も適した理想中の理想である地球環境を、自らの手で破壊し、汚染していくことになったのである。

しかも、これらの人間活動によって、他生物を次々と滅ぼし、人類という動物だけが増殖していく地球にしてしまった。現在、人口爆発が止まらなくなっている。この地球は100億人以上の人間を養えないと言われているが、もしそうなら、2050年には地球人口が100億人に達する勢いであるから、破滅は目前だ。

3、地球環境も生態系も、人間には永遠に造れない

20世紀の終わりに、アメリカの科学者たちは砂漠のど真ん中に、広大な閉鎖空間を造り、その中に各地から集めた土や動植物を持ち込んだ。現代科学の総力を集めて、実験的に自然生態系を作ろうとしたのだ。計算では、この中で、8人の人間が100年間暮らせるはずだったが、酸欠になったり、動植物のほとんどが死滅したりで、実験はすぐに失敗に終わった。地球の生態系は、人智を超えた超複雑なもので、絶妙のバランスの上に成り立っている。人間が逆立ちしても決して作れない神の領域だったのだ。

人間が自然界をコントロール出来ると錯覚している人たちが今もいる。そのような人たちは、中途半端にしか自然を知らず、本当の自然界の複雑さを知っていないのだろうと思われる。

人間はこれだけ科学が発達した21世紀の今も、そしてまた、今後も未来永劫に、地球の自然に生かされているに過ぎない動物であり、その地球環境を破壊し汚染することは、人類が自らの首を絞めていることになる。

地球46億年の歴史を1年のカレンダーにあてはめると、人類が誕生したのは12月31日23時58分であり、長い地球の歴史から見ると、たった今、地球上に誕生したばかりの生物である。その人類が地球環境を破壊して、もう絶滅しようとしている。

3億年生きたと言われている恐竜が滅びたのは、地球上に巨大隕石が落ちて、一時期、地球環境が大破壊されたからと言われている。恐竜からすれば不可抗力である。しかし、今、人類絶滅の引き金を引いているのは、人類そのものである。このまま絶滅したら、その愚かさと傲慢さを恐竜に笑われるだろう。

しかも、人間の罪深いところは、自分だけではなく、何の罪もない他生物まで巻き添えにして滅びようとしていることである。

4、生き残るには、破滅型現代文明の方向転換が必要

自らの欲望を抑えられなくなり狂ってしまったとしか思えない現代人に、以前、私は絶望していた。人間のように自分のことしか考えない貪欲で浅ましい動物は、早く滅びた方が他生物や地球環境の為になる。そこまで思った。しかし、教え子たちが滅びたくないと言い出した。ならば、以前のように、自然そして全生物と共生共存する方向に現代文明を転換させていくしかない。

私たちの祖先は見事な循環文明を築いていた。そして、森や多くの生物たちを保全することに成功してきた。現代人は、これら先人の知恵に学ばねばならない。かつて他地域にもこのような文明が存在した。これらの文明は、経済優先、人間中心、科学過信の近代文明の対極にある。

5、文明の方向転換には、巨大な自然保護団体が必要

私たちは、まず、クマたちが作る生物の多様性にあふれた保水力抜群の水源の森(=熊森)を、全生物のために、人のために保全・復元・再生しようと固く決意した。考えられるすべての部署に頼みに行ったが、動いてくれる所はまったくなかった。自分たちでやるしかないと思い至った。ただし、少人数ではできない。大きな運動にしていかなければならない。

1997年、日本熊森協会を発足させた。

会結成から19年、全精力を傾けて熊森活動にまい進し続けている。

<わかったこと>

●官僚

官僚が地球環境を保全するような国策を作ってくれるように、自然保護団体としてかれらと対話し続けていかなければならない。しかし、たとえ私たちの言うことが正しいとわかっても、巨大組織の一員である限り、かれらがこれまでの流れを変えることはむずかしい。

●研究者

日本では、研究者の研究費は国や企業からしか出ないので、研究者であり続けるためには、国や企業に迎合する研究や発表しかできない。自らの正義感と良心に従って、真実を発表しようとする研究者を見つけるのは、至難の業である。このような研究者には、自然保護団体から研究費を出せるようになりたいものだ。

●メディア

メディアが勇気を持って真実を伝えてくれたら世の中はもっとよくなると思うが、スポンサーがついている以上、そのようなことを期待するのはむずかしい。

今後は、ネットに期待したいところであるが・・・ネット情報の真偽を判断するむずかしさなど、諸問題もある。

では、どこをどう動かして世の中を変えるのか。政治家に動いてもらうしかない。

●政治家

これまで国会議員をはじめ、多くの議員に会ってきた。うれしい誤算として、どの党にも、いい国を作りたくて、国民のためになりたくて、政治家になった人たちがおられた。

数年前、熊森が全国会議員にアタックしたとき、このような議員さんを筆頭に、熊森の主張に賛同を示してくださった国会議員が衆参合計200名もおられた。政治家に動いてもらうしか、社会を変える方法はない。ただし、政治家に動いてもらうには、会員数が多くないとだめだ。

●一般国民・子ども

一般国民、特に子供たちは、全生物への共感本能をまだ失わず持っている。よって、物言えぬ生き物たちの代弁ができる。この共感本能こそが、地球環境を守る原動力となる。

これからの日本は、今のようなお上の国ではいけない。ヨーロッパのように市民みんなで考えて市民みんなで決める市民社会を構築していかねばならない。なぜなら、一般市民は欲に狂っていない。権力は必ずいつか必ず腐るといわれるが、一般国民は、権力を持たないので、腐りようがない。狂っていない腐っていない一般国民こそが、正しい判断を下せるのである。

国が悪いと言う人がいるが、それは違う。国民のレベル以上の政府は持てない。水源の森や生物の多様性、全生物の生命の尊厳を守るという公約を掲げたら選挙に通るという国にしていけば、国は変わる。結局、全ての鍵を握っているのは、わたしたち一般国民である。

<最後に>

熊森と同じことを願っている国民が、無数にいることがわかってきた。しかし、思っているだけ、願っているだけで、みんな孤立しており、世の中を変える力には全くなっていない。国民は、くまもりをはじめ、活動に賛同できるさまざまな市民団体に、勇気を出してどんどん入会してほしい。会員数は、署名数よりも、ずっと大きな力を持つ。何もできなくても、会員になることが意思表示であり、社会変革につながるのである。

国民はバラバラであってはならず、あちこちで集い、連帯すべきである。地球環境を守るために、民主主義国家であり続けるために。

動物の餌場づくりを進めるくまもり本部 於:兵庫県豊岡市

- 2015-10-28 (水)

- _奥山保全再生

今年の秋も山主さんのご厚意で、クマ生息地にある集落の裏山の人工林皆伐跡地を提供いただき、クマ止め林として、森の動物たちの餌となる実のなる木の緊急植樹を行いました。

9月28日 草を刈って地ならし

集落裏の人工林を抜けると、ミツマタやワラビに覆われた人工林跡地が姿を現す。

去年植えた苗木が、シカよけパッチディフェンスのなかでよく育っている。ほとんどの苗木が付いていた。特によく育っていたのはクワだ。人間の背丈の2倍ぐらいに育っているのもあった。

周りの高木は、明治に中国から入ってきたと言われるシンジュ(神樹、別名庭ウルシ)だ。並外れた繁殖力で、独り勝ち。伐採跡地で一気に大木に育っている。

パッチディフェンスの中も草で覆われているが、草の種類が中と外で違っている。パッチディフェンスの中の一つでなぜかホオヅキが実っていた。食べてみたらトマトみたいでおいしかった。

人間が埋もれてしまうほどに育った植樹予定地の草や低木を刈っていく。シカの食べない植物ばかりが育っている。

草を刈って軽く耕すと、ここがかつて棚田であったことがわかる。

10月16日 シカよけパッチディフェンス張り

杭を打って網を張っていく。杭の打ち込み方が弱いと、春の雪解け時に倒れてしまうので、熟練スタッフたちが杭打ちを担当する。

これで準備万端。あとは植樹するだけ。

10月21日・27日 植樹

今年は、いただいたクヌギとトチの苗木を中心に、植樹していく。

苗木が育つまではパッチディフェンス内にシカが入ると困る。最後に天井部分にピンクのテープを張って植樹を終えた。

年々この谷が、実のなる木で埋まっていくのが楽しみです。ここには来年も植樹しますので、みなさんふるってご参加ください。

注:熊森は、基本的には奥山人工林を伐採除去し、自然再生による森造りを進めています。しかし、シカ密度が高いなど、自然再生が難しいところでは、緊急避難措置として、一部人為的にクマ止め林となる実のなる木の植樹活動も行っています。

クマの食料供給調査1:今年からクルミを食べ始めた (於:兵庫県豊岡市)

10月6日、くまもり本部は、今年の野生グマの食料供給状況を現地調査しました。

地元の方が、クルミの木を指さして、今年初めてクマがクルミを食べに来たと教えてくれました。

これらのクルミの木は野生のオニグルミではなく、栽培種のクルミです。殻が固いので、これまでは、さすがのクマも食べに来たことがなかったそうです。

そばに行ってみました。枝が見事にボキボキです。

幹には爪痕がくっきりと残っています。クマです。

食べ跡が落ちていました。

左の2つはリスがクルミを食べた跡です。リスは、クルミの割り方を知っているので、きれいに殻が2つに分かれています。

右の一つは、クマが食べたクルミです。力任せに割っているので、われ口がギザギザです。

こんな固いものに挑戦しなければならないほど、食べ物に困っているのでしょうか。

今年、福島で撮影された「春よこい」という映画の中で、会津のマタギの方が、「クマがクルミを食べ始めた。今までなかったことだ」と驚いておられる場面がありました。クマの食性に変化が生じたのでしょうか。

以前、富山県のくまもり支部長が、富山のクマは、クルミの実がまだ緑色で殻が固くなっていないときに、丸ごとクルミを食べていると教えてくださいました。

みなさんの地方ではどうですか。調べてみてください。

奈良地区 実のなる木奥山植樹会に企業の新人研修がコラボ

くまもり奈良地区が奈良県五條市の山主さんのご厚意で、人工林伐採後の広大な山に実のなる木を植えさせてもらうようになってから早や5年です。

五條市の人工林率は62%という高率です。

山主さんは人工林を造り過ぎて各方面に大変な弊害が出ていることを良くご理解され、人工林伐採後の山を動物が棲める広葉樹林に戻すことに大いに賛同してくださいました。

奈良地区は毎月の第1日曜を活動日と決めて、みんなで実のなる木を植え続けています。

10月4日の実のなる木植樹会には、奈良にある大手の企業(本社大阪)が新人研修にと就職内定者の大学生たちを派遣してくださいました。

まず、植樹地周辺の山を見渡せる高台にみんなで行きました。

すごい人工林率です。

植樹地到着

伐採跡地は、どこまでもススキが原になってしまっています。

まず、ススキを鎌で刈り取る所から作業が始まります。

植樹予定地は人間の背丈より高いススキでびっしりと覆われていました。「ええっ、これ刈るの?」

ススキを刈り取った場所に、シカよけ網を張ります。

シカよけ網の中に、実のなる木を植えます。今回は、ドングリ以外に、クリ、カキ、サクラも少し植えてみました。

うまく育ちますように

都会育ちの就職内定者のみなさんは、奈良の奥山に行ったこと、こういう活動をしている人々がいたと知ったこと、初めてボランティア活動に参加したことなどに対して、大変感動しておられました。また手伝いに来たいと言ってくださいました。これからも若い力が、奥山広葉樹林復元・再生に参加してくれるといいですね。

みなさんお疲れ様でした。

奈良地区の次回活動は、11月1日です。この日以上に、企業から若い人たちが参加してくれる予定だそうです。

奈良地区のみなさん、よかったですね。

「とよ」がリンゴやカキにそっぽ、ひたすらクリとドングリを1日に10キロ

- 2015-10-22 (木)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

やはり野生のクマはリンゴやカキより、シバグリやドングリの方が好きなようです。

10月初め、会員のみなさんから送っていただいたクリや落葉広葉樹のドングリ30キロを、獣舎の運動場に山積みにしてみました。

もちろん大好物のカキ、リンゴ、バナナ、クマフードもこれまで通り寝室の引き出しに入れておきました。

4日目に行くと、30キロのクリとドングリが、殻だけになっていました。

クリ、クヌギ、アベマキは、完全に殻だけ マテバシイのドングリ(中央ロケット型4つ)は食べていない

これまで、あんなに喜んで食べていたカキやリンゴ、バナナ、クマフードには、まったく手を付けていませんでした。

お寺の副住職さんのお話では、とよは7月の末か8月の初めころから、急に食欲が旺盛になって、「あれっ」と思ったそうです。

クリやドングリ等が届くようになってからは、そればかり食べ続けているそうです。

果樹の方がおいしいのでクマが山から出てくるようになったと、以前大学の先生たちが発表していましたが、とよに関しては間違いであることがわかりました。冬籠りするためには、おいしければいいのではなく、クリやドングリの成分が必要なのだろうという人もいます。良くわかりません。

しかも、とよは、去年の9月、その年に初めて入手できた常緑広葉樹のドングリであるマテバシイのドングリを与えると喜んで食べたのに、今年は食べません。

クヌギ・アベマキ・コナラの落葉広葉樹のドングリしか食べません。

ふるさとの冷温帯の落葉広葉樹林で母に教えられたドングリを、食べているのでしょうか。

大量にドングリを食べたからでしょう。獣舎内を拾って歩くと、20キロ位の大量の糞をしていました。表面が黒いのは3日前、茶色いのは2日前、白っぽいのは1日前の糞のようです。

とよは毎日10kgほどのドングリを食べ続けています。

コナラ・アベマキ・クヌギ・クリを集めています。

熊森本部までお送りくださると嬉しいです。

ツキノワグマ「とよ」の動画

- 2015-10-22 (木)

- _クマ保全 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

今春から、大阪府豊能町高代寺で、お寺と熊森が協力して保護飼育している野生グマの「とよ」(オス5才)です。

(1)常同行動

きけるものなら、「とよ」に、どうしていつも同じところを行ったり来たりしているのかたずねてみたいです。

人が誰もいない時は、していません。

(2)水浴び

「とよ」は水が大好きです。1日に何回もプールに飛び込んで、水を飲んだり体をひたそうとしたりしています。

山上の獣舎なので、山の湧き水しかありません。どうしたらもっとプールの水量を増やしてやれるかが、私たちの今1番の課題です。

(3)ドングリ食べ

秋になって、クリやドングリが届き始めました。「とよ」は、これまで食べていたものは食べなくなって、今は、クリとドングリだけをひたすら食べ続けています。殻をうまく外して食べます。

「とよ」のエサにコナラ・アベマキ・クヌギ・クリを集めています。

マテバシイは食べませんのでお気をつけください。

よく乾燥させて、本部までお送りくださると嬉しいです。

人とクマとの臨界距離

- 2015-10-11 (日)

- くまもりNEWS

元野生グマ「とよ」を観察していると、いろいろなことがわかってきて、とても楽しいです。

クマは元々ひとりでひっそりと暮らしているのが好きなのでしょう。

人間が現れると、同じところを行ったり来たりの常動行動が始まります。

人が少ないと、獣舎の東端を1分間に11回程度行ったり来たりするくらいですが、人が多くなると、1分間に14回程度行ったり来たりとスピードがアップされます。

人間に何かされないかと、緊張がピークに達しているのかもしれません。ものすごい速さでの常動行動となります。

山では、クマは人と会わないようにして人を避けています。人とクマとの臨界距離は12メートルだそうです。(宮澤正義先生による)

それよりも人が近づくと、クマの緊張はピークに達します。

この時クマは、怖いよーと泣き寝入りしていないで、一大決心をして、人を引っ掻くなどの排除行動+逃亡行動に出ます。

これが、他の動物との違いだと思います。

この習性が、クマは凶暴だと人に誤解される原因ではないでしょうか。本当は、こわい人間から離れたかっただけです。

うっかり臨界距離を超えて人が「とよ」に近づきすぎると、「とよ」は人に向かって突進してきて、フッと息をかけて飛んで戻ります。

「それ以上近づかないで。こわいからあっちへいって」と威嚇しているように感じます。

先日、リンゴを持って近づくと、威嚇せずに近よってきました。

ずいぶん人間に慣れてきたなあと、感激しました。

人間の足もとに転がり落ちたりんごを、一生懸命引き寄せて、人間のそばで食べていました。

10月9日 大津市の小学校でくまもり環境教育

- 2015-10-30 (金)

- _環境教育

10月9日、くまもり滋賀県支部は、大津市の小学校で去年に引き続き今年も、くまもり環境教育を実施させていただきました。

今回は、4年生の「森と人間」です。本部からも、応援に行きました。

人工林と自然の森の違いを子どもたちとの対話を楽しみながらクイズ形式で進めていきました。

活発な発言に、驚きや元気をもらいました。

授業後に、スギ・ヒノキ・ドングリの葉っぱを触ってもらったのですが、スギ・ヒノキ「粗い感じ」「スギは硬いけど、ヒノキはやわらかい」ドングリ「さらさらしてる」「布みたい」「優しい感じ」等々、感じたままに素敵な感想をくれました。

先日、先生方が各クラスで「割り箸を使うのは、いいこと?」という質問をされたところ、クラスの大多数は「よくない」派だったそうです。今回の授業では、間伐の必要性についても触れたので、間伐材や割り箸について、改めて考えてみる機会になったのではないかと思います。

滋賀県支部の環境教育部の活動は、今年で2年目。環境教育をやってみようと思われる滋賀県の会員のみなさん、一緒に活動しませんか!♪(SY)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

![DSCN4797[2]](http://kumamori.org/news/wp-content/uploads/2015/10/DSCN47972-226x300.jpg)