くまもりNews

8月4日 捕獲罠が4基に増やされ、周囲にまで蜂の巣がばらまかれている 兵庫県○○市やり過ぎ ⑥

心配になって、7月24日と7月29日、8月4日にも、がんばって現地調査に行ってみました。

この幼獣グマ用捕獲罠の設置期限は3度目の延長となり、罠も4基に増やされていました。かかれば殺処分です。

しかも罠の近くには、クマを誘引するための蜂の巣の一斗缶が空っぽになって転がっており、蜂の巣が、罠の中だけではなく、周りのいろんなところにばらまかれていました。(これにより、遠くのクマまで引き寄せて、有害捕殺が拡大される恐れ)罠の外に、魚の頭が置かれていた時もありました。

何が何でもクマを捕殺しようとむきになっている人達の様子が伝わってきました。

空になってころがっていた国産ハチミツ一斗缶

捕獲檻の中だけでなく、周囲何か所にも蜂の巣がばらまかれていた(写真中央の白い物)

上の写真中央の白い物(蜂の巣)の拡大写真

罠の外側にも蜂の巣が振り掛けてあった。もうやり過ぎでは? 実際、成獣の目撃も出て来ている。

(発想の転換を)・・・そもそも旅館街にクマが出て来なければいいのです。ここまでするのなら、むしろ罠をやめて、山奥に蜂蜜の一斗缶を置いてやればどうでしょうか。クマは山奥に向かいます。殺さない解決法が一番すぐれているのです。

このように集落の横にクマの誘引物を大量にばらまいておくことは、集落にクマを引き寄せ続けていることにもなります。観光地の風評被害を恐れて、住民の為に幼獣グマを捕殺したい一心から出た行政行為でしょうが、これでは本末転倒です。本当に地元の人たちはここまでして、多くが殺処分を望んでおられるのでしょうか。

行政のこの様な行為によって幼獣グマが集落をいつまでも離れなくなったり、無関係だった成獣グマまでやってきて、それこそ人身事故が発生したら、行政の責任はどうなるのでしょうか。

熊森としては、この観光地のお客が減ることがあってはならないので、今回の問題において具体的な町の名は差し控えるなど、最大限配慮しました。

熊森は、観光地の特殊性は認めます。よって、クマの早期捕獲には賛成します。

しかし、この罠のかけ方はひどすぎます。

兵庫県では、クマは絶滅危惧種であり、保護対象動物なのです。

8月1日 リニア勉強会in奈良

- 2015-08-07 (金)

- くまもりNEWS

リニア市民ネット大阪主催の第5回勉強会が、奈良県文化会館で持たれました。参加者56名。

・リニア市民ネット大阪代表の春日先生の挨拶

・講演「自治体から見たリニア新幹線中間駅の経済性」

山田厚 氏 (甲府市議会議員)

・奈良盆地の断層とリニア

日本熊森協会

発表者のみなさんは、生き生きと確信を持って語って下さり、大いに勉強になりました。

山田議員は、わかりやすいパネルをたくさん出して、お話しくださいました。本当によく調べておられます。人生をかけて、リニア問題に取り組んでおられるのが、ひしひしと伝わってきました。議員はこうでなければなりません。

甲府市に予定されている山梨県駅も、奈良駅も、いずれも中間駅ですから、リニア列車は1時間に1本しか止まりません。リニアの利点は唯一「早さ」だけですが、甲府市から新宿に行く時間を比べると、乗り換えなどが相次ぐので在来線と同じになり、値段だけ高くなることがわかりました。

JR東海が計画しているこれらの駅には、駅員を初め、切符売り場、窓口、待合室、売店など何もありません。そんな駅では利用できませんから、結局地元自治体がお金を出して諸施設をつくるはめになり、地方財政が圧迫されることになりそうです。

山田議員が、「リニアはまだ工事が始まっていない。止めるのはこれから」と言われたことで、改めて、もっともっと国民議論を高めていこうという闘志が湧き上がってきました。

ネットニュースのIWJが録画に来て下さいました。ネットに上げてくださるそうです。ありがとうございます。

リンク先はこちらからどうぞ。

リニアは、地下走行86%ゆえに、地下水脈をズタズタにブチ切るという取り返しのつかない国土破壊を招く大問題事業です。これから、もっと多くのみなさんに、この問題を伝えていきたいと思います。

「夢の超特急リニア」は、日本国民の夢なので、夢を壊すようなことは言わないでほしいというお叱りを、わたしたちはこれまで何人かから受けました。

そういう方には、入りやすい入門編として、樫田秀樹著「悪夢の超特急リニア中央新幹線」を読んでいただきたいと思います。これだけの情報社会でありながら、いかに大事なことが、国民にまったく伝えられていないかということに気づかれると思います。

ちなみに、この本は、今年、日本ジャーナリスト会議(JCJ)が選考す る第58回JCJ賞を受賞しました。

北秋田市の「熊森」と「くまくま園」ツアーの下見(2日目)

- 2015-08-05 (水)

- くまもりNEWS

7月19日(2日目)

阿仁の現役マタギさんに北秋田市の山を案内していただきました。

当然ながら、このあたりの山は、隅々まで知り尽くしておられるそうです。

元八幡平クマ牧場の経営者の長崎氏も来てくださいました。懐かしくて、話に花が咲きました。

秋田の森は深い。

クマの冬眠穴やクマがアリを食べた跡など、現地案内して下さいました。

冬眠穴

クマに興味のある人なら、もうたまらないツアーだと思います。

午後からは、マタギ資料館でいろいろな説明をしてくださいました。

みんな、質問がたくさんあったので、目の前でマタギに直接教えていただいてとてもよかったです。

この方も、ツアーに欠かせない方だと参加者一同が思いました。

午後4時には、再び「くまくま園」に行きました。

この日は「くまくま園」1周年記念ということで、秋田県庁の職員でヒグマ飼育に当時関わられた獣医さんなども「くまくま園」にみなさん来ておられました。

懐かしくて、みんなで再会を喜び合い、ここでも話に花が咲きました。

オープンの1周年記念日のいろんな催しは大盛況だったそうです。

県や市の職員の方にお話を聞く

この日、運動場には3頭のヒグマが出ていました。

みんな餌をもらおうと、強化ガラスの前に集まってきた。

食事時間になって全頭個室に入ってから、長崎さんが用意してくださったリンゴを1頭ずつにあげました。

クマたちは、リンゴが本当に好きなようで、とても喜んでくれました。

7月16日 兵庫県庁に幼獣グマ殺処分決定の撤回願いに行くが拒否される⑤

兵庫県では、クマの有害捕殺許可権限は今も県が握っており、市町に降ろされていません。これは、本来希望です。

市町行政に降ろされると、しばしばクマ捕獲隊(=猟友会員)が、クマの捕殺許可権限を実質にぎってしまい、クマ保護の気持ちが弱い捕獲隊員が担当すると、クマ捕殺が暴走する例を、これまでくまもりは見てきました。

私たちは、今回の件について、現地を何度も見に行ったり、住民の方々の声を聞いたり、全国におられるクマの専門家の方々にも電話で相談したりして、今回、ドラム缶檻で捕獲するのは良いが、かかった幼獣グマをいきなり殺処分するのではなく、捕獲の恐怖を味わわせたのち、1回は奥山に放獣して、また出てくるか、もう出て来ないか、ようすを見るべきであると、ますます確信するようになりました。

7月16日、長年クマに専門的にかかわってきた自然保護団体の声として、会長・副会長2名・スタッフ4名で本庁に出向き、殺処分は妥当でないと上層部に訴えに行きました。

県庁担当者は具体的な理由は言われず、殺処分が妥当であるといきなり返してこられました。地元行政の判断を信頼しているということだろうと思われます。くまもりとしては、このクマの殺処分の不要性を一生懸命説明しましたが、聞き入れられませんでした。地元行政も人間ですから、判断を間違えることもあるでしょう。その時、今のシステムでは、市民団体が訴えても、検証してくださる部署が全くないことがよくわかりました。

兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課

電話:078-341-7711 FAX:078-362-3069

他の都道府県ではどうなっているのか、全都道府県で調べてみたいです。

7月14日・15日 幼獣グマの殺処分回避を願って、現地調査 ④

- 2015-08-05 (水)

- くまもりNEWS

何の危険性もない幼獣グマの殺処分まで認める社会になったら、もうクマの絶滅なんて止められない。なんとか今回の幼獣グマの殺処分を回避できないか。この思い一つで、この日も暑かったけれど、運転して遠い現地までがんばって行ってみました。

7/14

この日の朝、成獣グマが午前5時58分にお寺の中に入って行くのを見た人がいると、地元の人が教えてくれました。今度は成獣グマか。

本来クマは昼行性ですが、集落の近くでは、人間に見つかることを恐れて、夕方→夜間→早朝と動くようです。

お寺の裏に回ってみると、お墓があって、すぐ上の山につながっていました。ここの町は、山すそにへばりつくようにしてできた町です。

近所のおばあさんが、「今朝、クマが寺にまいりに来たらしいな」と、誰かと話している声が聞こえてきました。

クマが山に入って行ったと思われる跡をたどって、お墓の隅から山に入り、頂上まで登ってみました。

道中、臆病なクマが身を隠せるものが山の中にあるか、クマの食料になりそうなものがあるかなど調べながら歩きました。

7/15

この日は、クマの目撃があった反対側の山の尾根まで登って調べてみました。人の入ったあとはありましたが、少しだけでした。

このあたりの山の様子が少しずつわかってきました。

先月見てきた北海道の豊かな山と比べると、食料はそんなにもありませんが、少し棲んでいる動物たちがわかってきました。

どうしたらクマが集落に顔出ししなくなるか、どうしたらクマに出てきたら殺されるぞと伝えられるか、現地でいろいろと考えてみました。

2日間の調査を終えて帰る途中、クマが生息する別の町の山中に立ち寄ってみると、前方の山の斜面のシダ原の中でクマの親子が仲良く座っていました。午後5時16分。

車が来たのを知ると、母グマはあわてて立ち上がり、すぐ後ろのスギ林の中に逃げて行きました。子グマもあわてて後をころがるようについていきました。一瞬の出来事でした。

クマをもっと見ていたかったという気持ちと、これでいいのだというホッとする気持ちが交差しました。

7月16日 「とよ」元気です

- 2015-08-04 (火)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

ふだんはお寺の皆さんがお世話してくださっていますが、木曜日はくまもりのお世話日です。

大阪府豊能町高代寺クマ保護獣舎に集合です。

みんな大変ですが、お世話隊は「とよ」に会うのが楽しみでなりません。

夏場は水が不足します。

この日は、水遊びが大好きな「とよ」のために、家から20リットルのポリタンクに水を入れて持ち寄りました。

まず、好物を与えて、寝室に「とよ」を誘導します。

「とよ」は賢くて、最近はこの手順を覚え、さっさと寝室に入ってくれます。

まるでフルーターです。野菜はなぜか食べません。

どうやって食べているのか、寝室の隙間からそっとのぞいてみました。すごい食欲で、ムシャムシャ食べています。

スイカは一番に持ち出して、赤い部分だけ食べています。

「とよ」の食事後の食器の中です。モモの種は、容器外に捨ててありました。

「とよ」が食事中に、プールの水替えをします。

少しですが、きれいな水が入りました。(これで約400リットル=ポリタン20個分)

「とよ」を寝室から出してやりました。

プールに入って、ブクブクとおいしそうに水を飲んでいました。

今日のプールは水深が浅いので、ちょっととまどっているようでした。

何度も出たり入ったりします。そのたびに泥足で入るので、水が汚れてしまいます。

しかし、お世話隊のみなさんは、そんな「とよ」を、目を細めてみているのでした。

お世話隊のみなさん、ご苦労様でした。

7月12日 日本奥山学会第4回研究発表会

- 2015-08-03 (月)

- くまもりNEWS

今年も、美しいスペイン風庭園を見下ろす関西学院大学法科大学院で、 日本奥山学会第4回研究発表会が開催されました。

また、当日、会場で、日本奥山学会誌VOL3が発売されました。大変中身の濃い研究発表誌となっておりますので、関心をお持ちの方は是非お買い求めください。(800円)

記念講演:「Now! Let’s teach our bears well.

-- 教えて生かす、切り札はベアドッグ」

岩井 基樹 氏(一般社団法人 羆塾)

北海道の多くの森は、本州と違って、今もヒグマたちに十二分に食料を与えることのできる豊かな生産量を誇っています。この前提を知った上で、岩井氏の講演を聞いていただく必要があります。

デントコーンなど、人間活動(農業)に誘惑されて、山から出て来てしまっては撃ち殺されているヒグマたちを救わんと、犬を使ってヒグマたちを山に返す壮大な事業に一人取り組んでおられるのが岩井氏です。

彼のヒグマへの深い愛、人生をかけた保護活動には、圧倒されます。岩井氏の活動は、今後、会報や学会誌でも伝えていきます。

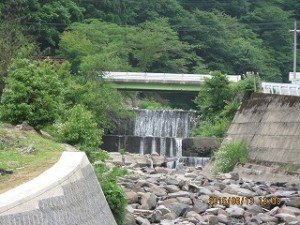

研究発表:

・「最近のクマ類生息個体数推定を考える」

日本福祉大学 経済学部教授 山上俊彦氏

MCMC法(Markov chain Monte Carlo Methods)を用いた階層ベイズ法による個体数推定法でクマ類の生息推定数を出している研究者がおり、彼の出した生息推定数を採用している行政が現在いくつかあります。

山上氏の示す統計学の難しい数式は一般人には理解できませんが、この推定法が、クマ数をとてつもなく過大に推定してしまった例を示していただきました。経済学で用いられるこの推定法で、クマの生息推定数を出すことは無理というのが山上氏の結論でした。

・「渓流魚はどうなる?」 関 亥三郎 氏

西宮甲山ライオンズクラブ 幹事

人工林や砂防ダムなど、戦後、山に人の手が入ることにより、渓流の水量は減少し続け形状もどんどんと変化し、魚が消え続けたという歴史があります。

長年そのさまを見続けてきた渓流釣り歴45年の関氏にしか語れない貴重な証言を、豊富な写真と共に語って下さいました。渓流釣りを愛する者にとって、その危機感には強いものがあります。

・「ナショナル・トラストの歴史と展望」

一般財団法人 日本熊森協会国際部長 米田 真理子 氏

イギリスのナショナル・トラストは、現在会員数が420万人という、巨大な自然保護団体で、国を動かしています。

どのように団体を発展させたのか、豊富なデータを提示して伝えてくださいました。今後、私たちが参考にして、日本でも使えるものがあるかどうか、検討していく材料を与えられました。

7月29日 アマゾンの巨大ダムが7割の動物を絶滅させる恐れ

- 2015-08-05 (水)

- くまもりNEWS

人間のしていることの罪深さに、恐ろしくなります。この地球は人間だけのものではないのです。

是非、以下をお読みください。

▼「アマゾンの巨大ダムが7割の動物を絶滅させる恐れ」 (日本経済新聞 2015年7月27日) http://www.nikkei.com/article/DGXMZO89548120R20C15A7000000/

7月31日 観光客誘致のための世界自然遺産登録ではおかしい

- 2015-08-07 (金)

- くまもりNEWS

8月2日(祝) 福島第一3号機プール、巨大がれきの撤去作業終了

- 2015-08-06 (木)

- くまもりNEWS

東京電力は2日、福島第一原発3号機の使用済み燃料プール内に沈んでいた重さ約20トンの巨大ながれきを撤去した。2011年3月の水素爆発でプール内に落下したがれきの中で最も大きく、プール内に残る核燃料566体の取り出しに向けて、大きな障害が取り除かれた。

巨大がれきは、プールの核燃料を原子炉に出し入れする際に使われていた「燃料交換機」という設備。もともと約35トンだったのを水中カッターなどで切断して約20トンまで小さくした。

撤去作業は2台の大型クレーンを使い、カメラで監視しながらすべて遠隔操作で行った。東電によると、原子炉建屋上部にあるプールの真上からワイヤを下ろし、3個の専用フックで巨大がれきをつかみ、正午前からつり上げを開始。途中で落とすと核燃料を損傷させる恐れがあるため、プールの壁などにぶつけないよう慎重に操作し、約1時間半で地上に下ろす作業を終えた。この日は他の屋外の全工事を止めたという。

(以上、朝日レジタルより)

熊森から

やりました! 難工事に成功していただき、国民として素直にうれしいです。日本の技術力はやはりすごいと思いました。事故後ずっと後処理に従事してくださっているみなさん、本当にありがとうございます。この後も、一歩一歩、慎重に後処理を進めていってください。

ただし、海外に原発を売るのは絶対にやめてほしいと思います。事故が起きた時、責任が取れないからです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ