くまもりNews

貝原俊民顧問のご逝去に、心から哀悼の意を表します

- 2014-11-14 (金)

- くまもりNEWS

ニュースで、11月13日午後、当協会顧問の貝原俊民元兵庫県知事が交通事故死されたことを知りました。

日本熊森協会は、会を上げて、心から哀悼の意を表します。

信じられません。

貝原顧問は、現在、神戸新聞で、これまで歩んでこられた人生を連載執筆中です。

先日、「大変楽しみにして読ませていただいています」と、おたよりを差し上げると、いつものようにすぐにお返事が来て、

「あまり面白くならないと思うので期待しないでください。元気で熊森運動をがんばってください。期待しています」

などと書いたお便りをくださいました。これが最後のお便りになってしまいました。

本当に誠実で聡明で、わたしたちのような一般の者にも、いつも本当に丁寧に接して下さる偉大な方でした。

深い悲しみの中、とりあえず、会員のみなさまに、お知らせしておきます。

追伸

葬儀は、ご家族だけで行われるそうです。

お別れの会は、後日、開催されるもようです。

秋田県阿仁熊牧場、過去10年で入場者最多 ヒグマ舎新設で前年度の3倍

- 2014-11-13 (木)

- くまもりNEWS

<以下、11月12日秋田魁新聞より>

今月3日に今季の営業を終えた北秋田市阿仁打当の市営阿仁熊牧場「くまくま園」の本年度の入場者数が、前年度の約3倍の2万5225人に上った。2万5千人を超えたのは10年ぶり。約3億5千万円を掛けて新設したヒグマ舎の効果が表れた形。

阿仁熊牧場は、開園した1990年度に7万7496人が訪れ、その後は年間入場者数3〜6万人台で推移。2012年度は過去最低の8517人を記録、翌13年度も8532人と低迷した。

従業員2人が死亡した事故で廃業した旧秋田八幡平クマ牧場(鹿角市)からヒグマ19頭を受け入れたことに伴い、今年7月にヒグマ専用の飼育展示施設をオープンすると、来場者が急増した。

「川内原発事故れば、国が責任を持って対処すると約束する」経産相発言に自然保護団体として唖然

- 2014-11-13 (木)

- くまもりNEWS

新聞報道によると、宮沢洋一経済産業相は、11月3日、九州電力川内原発1・2号機の再稼働への理解を求めるために、鹿児島県知事らと会談した折、「万一事故が起きた場合は、国が責任を持って対処すると約束する」と述べられたそうです。

いろいろと考えの違いはあるとしても、この発言には驚きました。一国の経産相である立派な方が、どうしてこのような発言をされるに至ったのか、理解に苦しみます。

福島原発事故からわかるように、いったん強い放射能に汚染された大地は、国であっても誰であっても、二度と元に戻せないのです。生き物が、人が、住めなくなるのです。ふるさとを失うのです。だから、原発事故は困るのです。いったん起きたらもう取り返しがつかないのです。責任を取るというのは、元に戻すことでなければならず、それができないから、事故の可能性が生じる再稼働が大問題になっているのです。

メディアは、ただ、経産相の発言を国民にたれ流すだけではなく、万一原発事故が起きたら誰にも責任は取れないことを、はっきりと書くべきです。一時ヨウ素を服用できたとしても、大地が汚染されるのです。その土地から急いで出ていかねばならず、家も生活も失うのですから、もう、誰にも責任などとれません。

昔と比べて、メディアのあいまいな表現や弱腰が最近目立ち、とても気になります。間違っていることは間違っている、おかしいことはおかしいと、はっきりと書いてくださらないと、国民は訳がわからなくなり、結果として国が方向を誤ります。

これまで、わたしたちは自然保護団体として、最大の自然破壊は戦争ですと言って戦争に反対してきましたが、これからは、最大の自然破壊は、戦争と原発事故ですと言って、両方に反対しなければならなくなりました。

11月16日 リニア中央新幹線第二回関西勉強会開催します!

- 2014-11-10 (月)

- くまもりNEWS

11月16日(日)に京エコロジーセンターの1Fシアターでリニア中央新幹線第二回関西勉強会を開催します。今回は「一般財団法人日本熊森協会」と「認定NPO法人環境市民」の共催で実施します。

講師には川村晃生氏(全国自然連合代表、慶応大学名誉教授、リニア・市民ネット代表)、柴崎直明氏(福島大学共生システム理工学類教授)をお招きしています。

JR東海は大阪までリニアを通そうとしていますが、マスコミ報道が推進一色なので三重・奈良を通すか、京都を通すかということぐらいしか議論になっていません。

そこで京都府民のみなさんにリニアの危険性や南アルプスにリニアを通すことがどれほどの環境破壊であるを知ってもらいたいと考えて京都にある京エコロジ―センターで開催することにしました。

しかし、現在まだ参加希望者が少数です。次世代や他の生物に責任を持つためにも、今生きている私たちが真剣に検討しなければならない問題です。是非、一人でも多くの方々にお集まりいただきたいです。

ご参加いただける方は事前にご連絡ください。

11月10日14時半くらいから、京都教育大学、龍谷大学深草キャンパス前でビラ配りをします!

10月29日の豊能町誤捕獲グマ

- 2014-10-29 (水)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

10月28日 豊能町誤捕獲グマの引取りと保護飼育を、大阪府に申し出る

- 2014-10-28 (火)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

6月19日のイノシシ罠への誤捕獲以来、熊森は、何とかこのクマを山に返してもらおうと、総力を挙げて取り組んでまいりました。しかし、大阪府行政は、てこでも動こうとしませんでした。

すでに、捕獲後4か月以上たっていることや、冬籠りの時期が近づいていることなどから、このクマの命を守ることを第一に考えて、熊森は10月28日、大阪府咲洲庁舎21階を訪れ、動物愛護畜産課課長らに、民間が力を合わせてこのクマの引き取り、保護飼育を行うことを申し出ました。

大阪府咲洲庁舎

飼育場所が完成したら、府民のみなさんに、クマに対する誤解を取り除き、クマという動物のすばらしさを体感していただく場にしたいと考えています。そして、全生物のため人のため、クマたちを初めとする野生動物たちと共存する持続可能な文明を取り戻していきたいです。

大阪府としては、獣舎建設が完成した時点で、大阪府特定動物飼育基準に適合するものかどうか検査し、合格すれば飼養許可を与えて、クマを引き渡すということでした。

11月7日 豊能町誤捕獲グマ保護飼育用民間獣舎の設計

- 2014-11-04 (火)

- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

獣舎建設のためにまず必要なのは、設計図です。11月4日、さっそく、設計士さんに、お手本にしていただきたい和歌山県の太郎と花子の獣舎を見て頂きました。この獣舎は、わたしたちが師と仰ぐ故東山省三先生が、ここで生涯暮らすことになるクマたちの立場に立って、まごころから設計されたクマ福祉型獣舎です。

基本的には、同じようなものを造りたいと考えています。内側鉄格子の間隔は12センチです。1.5m離れたところに外檻があり、二重檻になっています。人は内側鉄格子にふれることはできません。

広々として開放感のある太郎と花子の二重檻獣舎

11月7日、大阪府庁動物愛護畜産課の担当者たちと第1回の設計図すり合わせ会が行われました。

設計図すり合わせ会 於:大阪府咲洲庁舎21階

大阪府のクマ飼育用獣舎の規定は厳しくて、鉄格子の直径は2センチ、内側鉄格子の間隔は5センチなのだそうです。

注1、この規定は頭で考えられたものであり、実際には大阪府にこのような規定で建てられたクマ獣舎は、まだない。

注2、クマ飼育用獣舎の規定は、都道府県が独自に決めることになっている。

内側鉄格子の間隔が5センチだと、中に入るクマから見ると檻の圧迫感が強いため、せめてクマが接することのない天井だけでも、和歌山並みに12センチ間隔にしていただきたいと、前回、大阪府側にお願いしておきました。熊森としては、内側鉄格子は12センチ間隔にしていただきたく、むしろ外側鉄格子の間隔の方は5センチでもいいと思います。検討してみますということだったので期待して行ったのですが、この日、檻の高さが4メートル以下の場合は、鉄格子の間隔は天井でも5センチを越えてはいけないと申し渡されてしまいました。

熊森側としては、なぜ内側鉄格子間隔が5センチなのかと食い下がったのですが、5センチ間隔でもクマは見えると担当者に言われました。獣舎設計をするとき、人間側からだけみるのではなく、動物側からもみてやるべきと主張しましたが、受け入れられませんでした。

他にも規定がいろいろと言い渡されました。この獣舎に入れられるクマから見ると、ストレスが高まるものばかりです。せっかく、少しでもクマのストレスを軽減できるように、和歌山並み獣舎にしてやろうと思ったのに・・・ため息が出そうになりました。和歌山で25年間、12センチ間隔でクマを飼育してきて、何も問題は起きていないのに、なぜ大阪府では5センチ間隔にしなければならないのか、納得がいきません。12センチ間隔で大丈夫というのは、長年の飼育実績から実証されたデータです。

この日、ずっと話し合いを続けましたが、どうしてここまで行政のみなさんとわたしたちは話が合わないのだろうかと悩みました。結局、わたしたちは、生涯閉じ込められることになる哀れな動物側への配慮を第一に獣舎設計はなされねばならないと考えており、行政側は、人間側から設計すればいいと考えています。立ち位置が違うため、いくら話し合っても合わないことがわかりました。わたしたちは、たまに訪れる人間側からみるのではなく、生涯閉じ込められることになる弱者である動物側からこそみて、獣舎は設計されねばならないと、今も思っています。

この日、大阪府は獣舎設計に対して、熊森側の希望をひとつも受け入れようとしませんでした。従わなければ、大阪府からの飼育許可はおりません。何から何まで、一方的にお上に従わせようとしているのがよくわかりました。

今後も、第2回第3回と、設計図すり合わせ会が持たれる予定です。行政側がわたしたちの設計要望を一切認めないというのは、誤捕獲グマを、わたしたち民間が殺処分を避け、大変な思いをして保護飼育しようとしていることに対して、何の感謝もないからかなと思いました。

シカなんて増えてないよという地元の説に驚く

兵庫県宍粟市波賀町原に残された唯一の原生林には、少し前までクマたちが住んでいました。

写真中央が、クマたちが棲んでいた原生林

でも今は、クマも他の動物もいないそうです。悲しいです。地元の方に理由を聞くと、最近、原生林のなかで驚くべきことが起きているということです。つまり、林床植物が消えて、地面は茶色一色。高木以外は何もない状態になっているのです。

熊森:シカが全部食べ尽くしてしまったんですね。シカが増え過ぎたから森が消えると、兵庫県立大学の先生たちが言っていますよ。

地元:ちがうよ。シカの数は昔も今も変わってないよ。ただ、奥地のほとんどが、人工林になってしまったでしょう。わずかに残された原生林に、餌を求めてシカが一時期集中した結果です。

人間もね、都市に人口が集中すると、自然が壊滅状態になるでしょう。同じことが山で起きたのです。

今は、原生林の中の物を食べ尽くしたシカたちが、里に出てきているよ。人間側から見ると、目撃や被害が急増だ。

この解決法は簡単。昔のように、ほとんどの山を自然林に戻せばいい。そうしたら、広い範囲にシカが散らばるから、シカがいても、林床植物は消えなくなるよ。

頂上までスギの人工林に覆われた周りの山々

自然界のことは、まこと、人間の頭では推し量れません。

若い研究者の中には、自然界を数値で次々と表して、行政のみなさんからの厚い信頼を得ている人たちがいます。しかし、その数字にどれほどの信ぴょう性があるのか、わたしたちは大変疑問です。数値にしてしまうと、多くの人は疑問を持たなくなりますから、数字は魔物です。

今やメディアによってほとんどの国民が信じ込まされているシカが爆発増加して森を壊しているという情報に対して、昔からずっと自然と共に生きてきた地元の人たちが、いとも簡単に、「ちがうよ」と言われるのを聞いて驚きました。

後日、和歌山県の奥山に行ったとき、同じように奥地で生きてきた自然に詳しい人に、「シカやイノシシが激増ですか」とたずねると、「数は昔と変わらない。ただ、居る場所が人間の方に移動したから、増えているように人には見えるだけ」と、当然のように言われてしまいました。

真実は<神のみぞ知る>でしょうが、地元にこんな見解があることに驚きました。

国はハンターだけでは間に合わないとして、来春から株式会社を使って、野生動物の大量捕殺を開始します。しかし、生き物の命は、よほどのことがない限り人が奪ってはならないはずです。

しかも、その根拠となる理論が間違っていた場合、ごめんなさいでは済まされません。

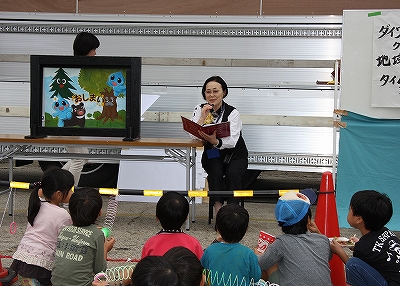

11月2日 企業の地域交流会でくまもりが紙芝居の上演

神戸にある企業会員の運搬会社さんが、地域のみなさんに感謝の心をこめて毎年開催されている地域交流会(バザー)に、

今年もくまもり環境教育部を呼んでいただきました。

会場は朝から大勢の人でにぎわっていました。

私たちが参加させていただいたステージ企画の他に、たくさんの屋台や抽選会などがあり、

子どもにも大人にも楽しい内容でした。

くまもり環境教育の出番は2番目。出し物は、クイズと環境紙芝居です。

クイズで盛り上がったところで、紙芝居の始まりです。

今回の紙芝居は、昨年から環境教育部の例会内で作成してきた

「ぴっちゅんとぱっちゃのぼうけん」。

今回は、効果音付きの上演に初挑戦です。

紙芝居のテーマは「水は森から」。水の循環を分かりやすく説明することを目的としています。

また、水の観点から自然の森と放置人工林を比較し、

自然の森の大切さや放置人工林の問題を伝えます。

今回の参加は、楽しく・わかりやすい授業づくりについて、改めて考える良い機会となりました。

環境教育部では、西宮市の本部事務所にて定例会を開いております。

年明けには、毎年ご依頼をいただいている尼崎市の小学校での、環境教育が控えております。

現在は、3月のお祭りに向けても、紙芝居をメインに練習中。

次回の例会は、

11月21日(金)13:00~15:00

の予定です。ご参加くださっている方はもちろん、初めての方も、是非とも覗いてみてください☆

以上、熊森本部、環境教育部より

自然農 稲刈り

- 2014-10-19 (日)

- _自然農

10月19日、晴天です。大雨が多かった夏を終え、待ちに待った稲刈りの日がやって来ました。

今頃になって、黒米が出穂し始めています。しかし、残念ながら中に実が入ってない空穂でした。9月時点では分ケツが良く、葉も青々としていたので、一番期待していた黒米ですが、今年は全滅です。

かろうじて収穫できたのは今年初めて植えてみた農林22号という品種だけでした。コシヒカリは、全部草に負けてしまったのか、分ケツすらしませんでした。

今回の参加者は18名です。塾生のみなさんに稲刈りに挑戦していただきました。

刈り取った稲は丁寧に束にして、3方向に向けて体の後ろに置いていきます。ワラで束ねた稲をはせ掛けしましたが、1.5mほどの長さしかありませんでした。以前はあんなにとれていたのに・・・・。欲張るつもりはありませんが、こんなに収量が少ないのでは、いくら自然農と言っても、問題です。不作の原因はいろいろ考えられるのですが、どれも、推測の域を出ません。何がまずかったのでしょうか???

刈り取った稲は丁寧に束にして、3方向に向けて体の後ろに置いていきます。ワラで束ねた稲をはせ掛けしましたが、1.5mほどの長さしかありませんでした。以前はあんなにとれていたのに・・・・。欲張るつもりはありませんが、こんなに収量が少ないのでは、いくら自然農と言っても、問題です。不作の原因はいろいろ考えられるのですが、どれも、推測の域を出ません。何がまずかったのでしょうか???

来年に向けて大きな課題が残った今年の稲の出来です。

一方、会員のTさんにいただいて植えた黒豆は見事な実りです。みなさんに持ち帰って頂きましたが、今までで一番おいしい黒豆だと大喜びしていただきました。

次回は天日干ししたお米の脱穀をします。(H)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ