ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

これでは国民洗脳番組です 2月14日 NHKクローズアップ現代「ハンターが絶滅する!?見直される狩猟文化」

気の毒にも、NHKは、国策の代弁報道をする義務を背負わされているのでしょうか。

残念ながら、こと自然に関しては、「クローズアップ現代」は、これまでも環境省の国策を是として、国民を洗脳し、環境省の思う方向に国民を誘導する報道を繰り返してきました。一般の方々がこういう番組を見て、報道内容をそっくりそのまま信じてしまわれるのではないかと思うととても怖いです。放映終了後、ただちに、NHKに抗議の電話を入れましたが、苦情担当者の方が、本気で聞いてくださったようには思えませんでした。

「クローズアップ現代」の大きな問題点

①環境省の一方的な見解だけを報道し、反対意見を一切報道しない。

②いろいろな説があってよく分からないことを、こうだと断定報道する。

国谷アナウンサー

「かつて日本でも、山里では貴重なタンパク源として、山の命を山の幸としてごく当たり前に食べ、日本独特の狩猟文化がはぐくまれていました」

→熊森から

上の、かつてというのは、いつのことをさしているのでしょうか。以前から熊森は、環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室が推進している、「日本人は狩猟民族である。若者よハンターになれ」という環境省のキャンペーンに、疑問を呈してきました。以前、日本人が狩猟民族であったという証拠を示してほしいと環境省に問うと、当時環境省のHPにアップされていたこの関連ページが突然閉められてしまったのを記憶しています。

(現在の環境省キャンペーン目指せハンター 狩猟の魅力 まるわかりフォーラム)

確かに、縄文時代は、狩猟採集文化であったと思いますが、基本的にはその後、稲作漁撈文化に変わっていったのではないのでしょうか。

東北の一部に、マタギと呼ばれる人たちがいましたが、全人口から見ると、パーセンテージにもあがらない、ごく例外的な少人数だったと思われます。

江戸時代、狩猟が許されていたのは、将軍や天皇家などの特権階級だけではないのでしょうか。山奥の人たちが、銃を持っていたといっても、おどし銃として持っていた場合も多く、ごく当たり前に狩猟していた割合がどれくらいあったのか、今となっては調べようがありません。

独特の狩猟文化がはぐくまれていたといわれていますが、文化というのは、日本人の多くが行っていた場合に使う言葉だと思います。 歴史を振り返ると、676年の天武天皇の「肉食禁止令」から始まって、明治になるまでの1200年間、肉食や殺生や、狩猟に対する禁令が出っぱなしに出続けています。禁令を破る人がいたからでしょうが、いつの世でも、決まりを守らない人はいます。しかし、日本人の特質として、多くの人は、決まりに従ったと思われます。

昔の記録は少なく、今となっては当協会も確かめようがないのですが、少なくとも、狩猟が日本に入ってきたのは、明治時代です。

明治になって、一般国民が狩猟して良いことになると、エゾシカやカモシカなどが乱獲されて一気に絶滅しかけました。そこで、国は慌てて、これらの狩猟を禁止しました。この時代ぐらいになってくると、記録も多くなってきます。といって、明治になって、狩猟が日本文化と言われるほど国民一般に広がったわけではありません。田口洋美氏の研究では、日露戦争時(明治37年)の国内狩猟者は、統計では20万人、実質では、30~40万人ということです。

環境省の「若者よ、ハンターになれ」キャンペーンは、ある意図の元に、日本人は元々狩猟民族であると国民に思わせようとしているものであるとしか、考えられません。

一歩下がって、日本は狩猟文化の国であったという研究者を紹介するとしても、しかし、違うという研究者たちも多くいるのですから、同時に紹介すべきでしょう。アナウンサーに断定表現を使わせるべきではないと思います。

国谷アナウンサー

「人間と自然とのバランスが崩れた大きな要因となっているのが、ハンターの減少です」

→熊森から

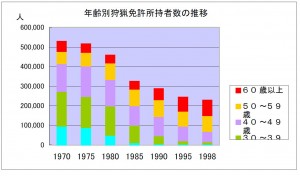

またまた、アナウンサーに断定させていますが、この問題については、熊森は何度も何度も環境省に反論を申し入れてきました。環境省は上のことを印象付けるために、「狩猟免許所持者数の推移グラフ」の出し方を、いつも1970年からに操作して、国民に提示します。どんどんとハンターが減っていくから、シカがどんどんと増えていくと誘導しようとしているとしか思えません。

<猟免許所持者数の推移グラフ>

てみましょう。

<猟免許所持者数の推移グラフ> 1946年から2000年までのグラフで、中央が1970年です。

<シカの捕獲数の推移> 1923年から2004年までのグラフです。

この2つのグラフから、ハンター数の減少とシカ捕獲数(生息数)の激増とは、無関係であることがわかります。以前、ハンター数が今より少なかった時、シカもとても少なかったのです。今たまたま、ハンター数の減少と、シカの激増時期が、重なっただけです。

このような、グラフのごまかし提示によって、国が若者に、「使命感を持ってハンターになれ」と呼びかけるのは、恥ずべきことです。乗ってしまう人も出てきます。その人が若い女性であれば、国策推進のための看板として使われます。

ハンターが減ったから、シカが増えたという説を紹介してもいいのですが、同時に、そうではないという説も紹介しないと、国民に思考力を付ける教養番組になりません。報道と洗脳は違うのです。

例えば、他の説として、今、シカが激増しているのは、戦後の林野庁が行った拡大造林が原因だという説があります。わが国では、どんどんと奥山のブナやミズナラなどの巨木を伐採して、国を挙げて、1958年ぐらい~1990年ぐらいまで、スギ・ヒノキ・カラマツの苗木を植えに植えていきました。その結果、苗木が小さい頃は、奥山が草原だらけになり、シカの食料が激増してシカが増え始め、自然界のバランスが崩れ出した。その後、スギ・ヒノキ・カラマツが大きく繁るようになると、下草が消え、シカは食料を失って山を出始めた・・・などの説があります。この説は、100年前に絶滅したオオカミが現在のシカ激増の原因だという説よりも、年代的には今起きている事象とぴったり合います。

いろんな説を検証して提示し、真実を求める国民が、真理を追究できるような番組を作ってこそ、放送料金を取れるNHKになれると思います。

今回は苦言を呈しましたが、クローズアップ現代が、番組制作姿勢を大転換して、国家権力から独立した中立の番組を作るようになってくだされば、こんなうれしいことはありません。

2月12日 同じ兵庫の山、同じ兵庫のクマを見ているのに、どうしてここまで出した結論が正反対なのか ―― 日本熊森協会と兵庫県森林動物研究センターとの第1回意見交換会 ――

都道府県の野生動物問題について、電話でたずねたり何かをお願いしたりしようと思ったら、たいてい、そこの都道府県庁に電話をして、担当部署につないでもらいます。クマを駆除したり、奥山に放獣しなければならないなどの実際的な業務が生じたら、行政から委託されたハンターや委託業者が現地に飛んでいきます。兵庫県も、以前はそうでした。

し かし、兵庫県では、2007年から、県庁から遠く離れた旧青垣町(人工林率81%)に建設された、兵庫県立「兵庫県森林動物研究センター」が、その業務を担 当することになりました。「兵庫県森林動物研究センター」では、研究員として兵庫県立大学の先生たち数名が研究にあたられ、現地に飛び出していく専門員としては訓練を受けた兵庫県庁職員数名があたられて、オール公務員で、兵庫県の野生動物問題に対処するという新体制ができあがったのです。

ところが、困った問題が生じてきました。当協会も、、徹底した現場第一主義で山を歩き回って調べつづけているすばらしい何名かの研究者に指導していただきながら、自然保護活動を進めてきたのですが、同じ兵庫の山、同じ兵庫のクマを見ているのに、出した結論が、熊森とセンターでは、ことごとく正反対なのです。これは、いったいどういうことなのか。

2 月12日は、「兵庫県森林動物研究センター」の相談日だったようですが、ご無理をお願いして、研究員の先生方や専門員の方に午後の3時間をとって、一体なぜこんな違いが生じるのか、当協会側の研究者にも同席していただいて、初めての意見交換会を持っていただきました。

私たちも、正直に誠実いっぱいに、これまで生きてきた人間です。お互い、自然観や動物観の違いはあるでしょうが、じっくり話し合えば、誤解がとけたり、なにか少しは接点が見つかったりするのではないかと期待して意見交換会にのぞみました。

中心話題

(1)クマが山から出てくるようになったわけ

(センター)クマの生息数増加、生息地拡大、人慣れ、味しめ、人間による里山の放置、ハンターの減少 ⇔ (熊森)山の食料不足

(2)兵庫県のクマ数の増減

(センター)大幅増、そのうち狩猟再開も視野に ⇔ (熊森) クマの生息を示す痕跡がどんどんと減ってきており、絶滅に向かう恐れ。多くいるように見えるが、山の奥にはいないドーナツ化現象。

(3)兵庫の森の状況

(センター)ますます良好に ⇔ (熊森)どんどんと劣化が進む

意見交換会の結果

意見交換会を持てて、とてもよかったと思います。私たちがわかったことは、「同じ兵庫の山、同じ兵庫のクマを見ているのに、この違いは何なのか」という長年の疑問に対して、「お互いが、違うエリアの山、違うエリアのクマを見ている」ということです。

私たちは、自然保護団体として、主に、本来のクマ生息地であったブナ・ミズナラの山々を見続けてきました。戦後の観光開発や広大な原生林を伐採してのスギの人工林化によって、動物たちは棲みかを失っただけではなく、わずかに残された原生林も、なぜか、近年どんどんと急速に劣化していっており、クマたちが棲めなくなっていっています。クマたちが食料を求めて、山から出て行くと、原則殺処分の有害捕殺が待っています。

ところが、センター側は行政ですから、主に、地元住民から獣害を何とかしてほしいと訴えのあった集落周辺の山やクマを見ています。

立場が違うということは、こんなに見えているものが違うのかということが、よくわ かりました。

お互いに相手の顔を見てじっくり話し合うということは、人間にとって欠かすことのできない大切なことだと改めて思いました。意見交換し合ったことを、これから、熊森内部でじっくり検討していこうと思います。

お忙しい中、お時間を取ってくださったセンターのみなさんに、心よりお礼申し上げます。

2月9・10日 厳寒の秋田県八幡平クマ牧場・阿仁熊牧場を12名で訪問

市民団体として八幡平・阿仁両熊牧場の今後の支援の参考にするため、厳寒のクマ牧場のクマたちに会いに行ってきました。

早朝、伊丹空港を立ち、羽田空港、大館能代空港と乗り継いで、やっと、八幡平クマ牧場に到着です。

運動場は、雪で埋まっていました。夜は、日によっては、マイナス20度にもなるそうです。積雪は3メートルぐらいでした。

雪囲いされた獣舎の前に、参加者一同、勢揃い。

1200万円の寄附金を集めた側の責任として、20頭のヒグマたちに会って、クマたちの健康状態や、八幡平クマ基金の支援金がこれまでどこにどのように使われたのか、直接、確認をして回りました。

ヒグマは皆起きていました。来冬からは、冬ごもりをさせてもらえる予定です。

ヒグマたちはどれもコロコロと太っていて、ぬいぐるみと見間違えそうでした。獣舎が狭くて古くてクマたちにはかわいそうなのですが、どのクマも顔つきが本当に穏やかになっており、十分な食料と愛情を持ってよく世話されていることがわかりました。

わたしたちは、リンゴやパンや野菜をたくさんあげました。1頭ずつに声をかけて歩いてみましたが、どのクマとも心を通わせあうことができることがわかり、本当にうれしくなりました。

地球には、こんなに魅力的な動物が大自然の中を走り回っているのかと思うと、感動でいっぱいになりました。

宿泊場所に行くまでの道中に、広大なブナの純林がありました。皆驚いていました。

2日目は、阿仁の熊牧場を訪れました。ここも、雪で埋まっていました。こちらのクマたちは、昨年秋に八幡平熊牧場から移動されたツキノワグマたちも含め、皆冬ごもり中でした。

みなさんお世話になりました。本当にありがとうございます。大変多くのことを学ぶことが出来ました。今後に生かしていきたいと思います。

(注:今回の参加者の視察は自費参加であり、皆さんに頂いた八幡平クマ基金の寄付金は使用しておりません)

クマ保護管理計画に関するパブリックコメントの結果 A県&B県

A県・・・「クマの有害駆除の許可権限を、現在の県から市町村に降ろす」という案について

応募されたパブリックコメントは、県内から13人、県外から36人、応募意見は100%が、反対意見だった。

→しかし、その結果県が作った<第2期ツキノワグマ保護管理計画案>は、

原案通りのままであった。パブリックコメントというのは、県が県民に参考に意見を聞いてみただけで、応募意見の全部が反対であっても、原案を変える必要はないということです。

B県・・・ 当協会が特に問題とした2点は、以下です。

①春グマ狩りを復活させる。

②現在、4月1日から、その年度のクマ捕獲数のカウントを開始しているが、猟期が始まる11月15日からに変更して、毎年、狩猟が確実に実施できるようにする。狩猟で獲り過ぎた年は、有害捕殺数の方を押さえる。

応募されたパブリックコメント県内17人、県外392人、応募意見の約3分の2は、原案に反対意見だった。

→ しかし、その結果、県が作った<第3次ツキノワグマ保護管理計画案>は、①②とも、原案通りのままであった。

県としては、県外からの意見も一応、全部読むことは読んだが、参考にしようと思ったのは、県内在住者の意見ですということです。

担当者としては、パブリックコメントをとったのは、参考にしたい意見があればと思ったのであって、原案に反対する人が多くても、原案通り進めて問題ないという考えだそうです。

<熊森から>

ただ単に、日本におけるパブリックコメントの実態を、国民のみなさんに知っておいていただこうと思って書きました。

1月27日 太郎と花子のファンクラブ 2頭が作った今年の冬ごもり穴

- 2013-02-16 (土)

- くまもりNEWS | 太郎と花子のファンクラブ

1月24日 本部職員・東京都会員・山梨県支部長ら、クマ保護と森復元を訴えて、東京多摩地区行政を訪問

無念にも殺された1頭の子グマが、1月24日~25日、本部職員、東京都会員、山梨県支部長を動かしました。

新年早々、熊森本部は、昨年12月25日のクリスマスの日に、東京都あきる野市でツキノワグマの子ども1頭が罠にかけられ捕殺された事件を重く見て、現地調査&役場への「クマ保護と森復元」の申し入れに出向くことを決定しました。

こ の母子グマが、民家のキウイを食べたりごみ箱をあさったりしたのは本当ですが、冬ごもり期をむかえて、食い込みができていなかったためです。新聞報道によ ると体長60センチで10キロしかなかったそうです。(痩せてガリガリ)こういう場合、殺すのではなく、傷病鳥獣扱いで、保護対象にできなかったのでしょうか。まして、東 京都のツキノワグマは、絶滅危惧種であり、絶対に守らねばならない対象のはずです。

あとわずかとはいえ、<首都に、野生のクマが棲んでいる>のは、日本国民の誇りです。平成24年度は、前代未聞、東京都では、4頭ものクマを有害捕殺しています。東京都のクマの灯を消すな!わたしたちは、今後のことも考えて、東京都の多摩地区に残されたクマの保護に、全力を挙げて取り組まねばならないと思いました。

関東でクマの奥山放獣に取り組んでいる方に、相談してみました。

「母子ぐまに罠をかけて、子グマだけが掛かった場合は、→その場でただちに放すのがこの世界の鉄則で す。近くに絶対に母グマがいますからね。母グマにとって何がショックと言って、子グマが罠にかかるほどショックなことはない。ここは怖い所だというので、 動ける力があるなら、子グマを連れてどこかへ消えるはずです。母子グマがそろって掛かった場合は、奥地放獣です。東京都に放獣体制がないなら、次回から、うちが放 獣してあげますよ」(熊森が放獣費用を全額負担することは可能です)

うーん。今回のあきる野市の事件でも、この子グマが殺されて以来、残された母子グマの目撃が、ぷっつりと途絶えています。餓死したのかもしれませんが。

絶滅危惧種を守るために、人間側がすべきだったこと。

①短期的

・捕獲された子グマは、ただちに放す。

・母子グマを人里離れた所に誘導し、ドングリなどをたっぷり与えて元気にして、冬ごもりに入れるようにする。それが難しい場合は、母子グマを捕獲して保護施設に収容し、ドングリなどをたっぷり与えて春になったら奥山放獣。熊森が、ただちに大量のドングリを無料で現地に届けることは可能です。

②中期的

・行政担当者や都民への提案や啓蒙

③長期的

・奥山人工林の強度間伐などによる、自然林の生息地復元

→多摩環境事務所(都庁の出張所)

→あきる野市役所 ・人工林率82%

→現場視察・聞き取り キウイ畑(あきる野市)

→青梅市役所・人工林率73%

→奥多摩町役場 人工林率47%

→立川市役所での記者会見

(結論) 食い込みが出来ずに、冬ごもりに入れず、痩せてガリガリになって人間の前に出て来たクマの保護に備えて、クマ保護施設の建設が必要。

●世話やエサやりは、熊森がボランティアで請け負うこと可能。

この子グマは、住民の安全を脅かす危険が高いという理由で捕殺されました。しかし、10キロの子グマに、何の危険性もありません。

今後、現地の方々にクマや森に対する理解を深めていただくために、シンポジウムを開催したり、山の見学会を催したりしていく必要を感じました。

くまもりの夢

熊森は、人間がこれまでの人間中心主義を反省して人間が一歩下がり、広大な奥山に自然の豊かな森が復元・再生されて、野生鳥獣たちが安心して棲める聖域が復活されることを夢見て、日々、活動にいそしんでいます。

このような活動は、清らかな水源を確保して、未来の子ども達の生存を保障することにつながるもので、全生物と子どもたちへの最高のプレゼントであると確信しています。

以前、くまもりの夢が実現したあかつきには、熊森を解散しようと考えていました。しかし、今は違います。解散している場合ではありません。

なぜなら、今、多くの子どもたちが、人間は人間に生かされている、人間は科学の力で生かされていると錯覚しています。

これは大問題です。くまもりの夢が実現したら、熊森は次には、「どんなに科学が発達しても、人間は未来永劫、豊かな自然がなければ生き残れない」ことを人々、特に子供たちに伝え、自然を守ることの大切さや自然のすばらしさを体験していただくような活動にシフトしていこうと思います。

2月23日 橋本淳司氏 大津講演 参加者募集中

第9回熊森滋賀県支部の集いで、橋本淳司氏が記念講演

「水をとりまく問題と水源の森」 参加費無料

【日時】2013年2月23日(土)午後1時30分 ~5時00分

【場所】大津市木戸市民センター(旧志賀町役場)3階 大会議室

[JR湖西線志賀駅下車徒歩5分][無料駐車場 有]

【内容】

1:00 ~ 開場・受付

1:30 ~ 滋賀県支部活動報告

橋本淳司氏講演

4:30 閉会予定

【主催】日本熊森協会滋賀県支部 【後援】滋賀県

参加希望者は、Tel・Fax 077-548-9226

E-mail kumamorishiga@yahoo.co.jp

日本熊森協会 滋賀県支部までお申し込みください。

<必読> 熊森顧問・橋本淳司先生著「日本の地下水が危ない」 (本日発売)

<以下、橋本先生のブログから転載しました>

・・・・

本日「日本の地下水が危ない」が発売になりました。

【日本の地下水が危ないオフィシャルサイトOPEN】

http://www.aqua-sphere.net/chikasui/

数年前から、

「日本の水源が外国資本に買われている」と

メディアで報じられています。

しかし真相は闇のなかと言われてきました。

私は外国人と実際に接したという

不動産業者や地主などに会って話を聞き、

具体的な動きをつかみました。

また対策を立て始めた

国や自治体の現場も取材しました。

「地下水保全条例」を策定した自治体には、

北海道、埼玉県、群馬県、茨城県などがあります。

しかし、これらの条例の目的は、

「土地の取引を見える化」であり、

水資源保全とは直接関係ありませんでした。

何かおかしい。

私は取材をしながらずっと、

この問題の本質は何だろうと考え続けました。

取材を進めるうちに、

外国資本の買収とその対策を講じる日本というのは、

問題の一部分に過ぎないことに気づきました。

グローバル化の流れにのって

水や土地を売ろうとする日本人もいます。

国家の力を強めて水への支配を強化する動きもあります。

水源をめぐる問題は複雑に絡み合っていました。

さらに各地の地下水が枯渇に向かっているという

事実もつかみました。

汲み上げすぎが原因ではなく、

涵養(かんよう・地表から水をしみ込ませること)不足が

原因でした。

水どころの熊本市周辺では、

地下水位の低下は5メートルにもなります。

水源地をめぐって

いろいろなことが起きているにも関わらず、

あまりにも知らなかったことが多く、

驚きの連続でした。

水は生活していくうえで欠かせないものです。

それなのに知らないことが

多すぎませんか?

水道からは永遠に水が出てくるというのは、

幻想に過ぎないかもしれません。

私たちの知らないところで、

水の奪い合いは起きているのです。

どうぞ本書をご高覧いただき、

また、多くの方におすすめいただければと存じます。

●以下はネット書店アマゾンのリンクです

http://amzn.to/113RIVu 橋本淳司

・・・・

<熊森からのお知らせ> 第9回熊森滋賀県支部の集いで、橋本淳司氏が記念講演

「水をとりまく問題と水源の森」 参加費無料

【日時】2013年2月23日(土)午後1時30分 ~5時00分

【場所】大津市木戸市民センター(旧志賀町役場)3階 大会議室

[JR湖西線志賀駅下車徒歩5分][無料駐車場 有]

【内容】

1:00 ~ 開場・受付

1:30 ~ 滋賀県支部活動報告

橋本淳司氏講演

4:30 閉会予定

【主催】日本熊森協会滋賀県支部 【後援】滋賀県

参加希望者は、Tel・Fax 077-548-9226

E-mail kumamorishiga@yahoo.co.jp

日本熊森協会 滋賀県支部までお申し込みください。

(人間よ、もっとやさしく慈悲深くあれ) なぜに絶滅危惧種のクマを殺処分 <和歌山県>

(以下、産経新聞記事1月28日記事より)

ツキノワグマ捕獲 有田川町、安楽死処分 和歌山

1月27日午前8時ごろ、有田川町清水地区でツキノワグマ用に仕掛けられたおりにツキノワグマ1頭がかかっているのを同町職員が発見した。和歌山県自然環境室によ ると、捕獲されたツキノワグマは体長127センチ、体重42・5キロのオス。年齢は15歳程度とみられる。平成22年12月と今月18日にも同町内で捕獲 されている。捕獲された場所付近ではこのツキノワグマが何度も目撃されていたという。

県は目撃された場所近くに学校や民家もあり、山に放っても再び人里に現れ、人に危害を加える恐れがあることから同町と湯浅署と協議した結果、ツキノワグマを安楽死処分にした。

県のレッドデータブックではツキノワグマは「絶滅危惧1類」に分類されている。

注< 1月19日紀伊民報記事より>このクマは、今年1月18日、有田川町遠井でイノシシの箱わなで錯誤捕獲され、専門家らが身体計測した後、再び人里に近づかないようにトウガラシスプレーで驚かせて山に返した。クマは体長1・28メートル、体重42キロ。耳に標識が付いており、2010年12月にも同町粟生地区で捕獲されたクマと分かった。

熊森から

・行政や専門家が、殺処分を安楽死とごまかし表現しても、マスコミのみなさんはそれに乗らないで、正確に殺処分したと書いてください。報道 関係者は、新聞代を出してくれている国民に、真実を伝える義務があります。

・ 和歌山県の山を見られたことがあるでしょうか。人工林率県平均61%ということですが、人工林になっていない所はミカン畑などになっていま す。クマが、自ら、絶滅危惧種になったのではなく、人間によって、生きられなくされて、絶滅危惧種になったのです。当協会顧問であった元和歌山県鳥獣 保護連絡会会長故東山省三先生は、和歌山県のクマは、残り8頭と言われていました。

・今月1月18日に、よほどひも じかったのでしょう。このクマがエサにつられてイノシシ罠にかかったおり、私たちは体重の軽さに胸を痛めまし た。全身麻酔をかけて調べられたことによっ て、その後、弱って山の中で死んでいるのではないかと危惧していました。

このクマは、以前にも唐辛子スプレーをかけられて、放獣されています。いくら人間に恐ろし い目に合わされても、ひもじさには勝てず、また出て来たのです。人間の所に救いを求 めて出て来た絶滅危惧種は、人間が助けるべきです。再び唐辛子スプ レーをかけてさらに死ぬような目に合わせるのではなく、しばらく食料を与えて元気にしてから山に放すべきです。全国で調べてみると、そういう人道的配慮をクマに施している例がいくつもあります。和歌山県庁にお伝えしようと思います。

お伝え先・・・ 和歌山県環境生活部 環境政策局 自然環境室 電話073-441-2779

・ 残念ながら、クマの研究者や専門家と呼ばれる人達の多くは、論文を書きたいためクマの解剖を繰り返しておられる故か、クマたちに対して、同じく生き とし生けるものとしてのあたたかい共感が持てなくなってしまっているように感じます。豊かな家庭に育だち、死ぬほどひもじい思いをされたことがなくて、飢えに苦しむ動物たちの気持が全く理解できないのかもしれません。そのためか、この人たちに判断を仰ぐと、一 般的な国民から見て違和感 を感じるような冷酷な対応を指示されるように感じます。これでは、生物の多様性は守れないし、共存は出来ません。このような対応は、科学的でもなんでもありません。他生物との共存というのは、人間が銃で脅して、他生物の数を人間の思い通りに最小にとどめることではなく、他生物にも安心して生き生きと暮らせる土地を分け与えることです。

・日本人が、祖先の他生物への大きなやさしさを忘れて、年々、冷酷に無感情にになっていくことを、恐ろしく思います。豊かな自然を失う道 だからです。人類が破滅に向かう道だからです。

人々が全生物に愛情を持って生きる国を取り戻しましょう。そうなれば、人間社会も、もっともっとあったかくやさしくなります。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

H234-300x256.jpg)