ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

1月22日、熊森調査研究部員ら、雨、みぞれ、吹雪の中、腰まで雪に埋まって、クマが撃ち殺されたスキー場の現場へ弔いに行く

県事務所を出たわたしたちは、クマが殺された現場へ弔いに行くことにしました。雨、みぞれ、吹雪と次々と天候が変わりだすとても寒い日でした。

スキー場近くまで来て、周辺の山を見渡してみました。ほとんどがスギの人工林です。いったんスギの人工林にされてから、今度はそこにスキー場開発がかけられたもようです。もう山が、頂上から下まで全面的に人間の好きなようにしたい放題にいじくりまわされたという感じでした。これだけスキー場があるのに、また来月、新たにここにスキー場がオープンするそうです。もう、山への敬意や尊厳はゼロという感じでした。「蹂躪された山」という言葉が浮かんできて、思わず鉢伏山に、両手を合わせてしまいました。

鉢伏山・・・氷ノ山後山那岐山国定公園に属し、標高1221mで兵庫50山のひとつ。ハチ・ハチ北として親しまれており、スキー、パラグライダー、キャンプ、登山などのアウトドアスポーツが楽しめる。ハチ北にスキー場が出来たのは昭和43年。

リフトに乗って射殺現場へ。まわりのスギの人工林は手入れもされず、風雪害に極めて弱い状態で、動物のエサになるものは皆無でした。

どうしてこんなところに、クマがやってきたのか疑問でした。

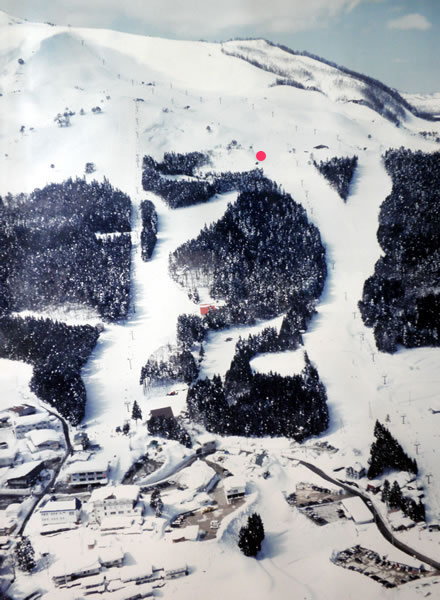

上の写真の大きな岩(赤丸のところ)の前まで、クマは移動し、そこで射殺されたそうです。

この日、このあたりは雪が深くて腰までうまってしまい、移動が大変でしたが、がんばって岩の所まで行きました。クマは撃たれた後、ここから転げ落ちたそうです。岩の前まで行って手を合わせていると、突然泣きたくなってきました。撃たれるのを知ったクマが、怖くなって少しでも何かに守られたくて、大きくて頑丈そうな岩の所まで移動したのではないかと思えてきたのです。

頂上が1200メートルを超えている山です。もともとこのあたりはクマたち野生動物たちの国だったはずです。現地に行ってみて、人間が全部土地を奪ってしまったんだなあということが良く分かりました。そして、何かの間違いで、クマが紛れ込んでしまったら、人間の所に出て来たとして、クマが撃ち殺されて終わるのです。

スキー場を造るにしても、標高800m以下にするとか、山の一斜面だけにするとか、国定公園なのですから、何らかの規制をかけようという声は起きなかったのでしょうか。このような無制限の開発を許していたら、野生動物たちと共存する文化など、とても育たないと思います。今からでも遅くない。熊森をもっともっと大きくして、人間のことしか考えないこんな世の中を変えていきたいと思いました。

そうすることは動物のためでもありますが、人間が今後もこの地球上で生き残るための必須条件でもあるのです。

自然保護ボランティア入門セミナー 参加者募集!

3月24日日曜日の午後、ボランティア育成のセミナーを行います。

「2013年春季 熊森自然保護ボランティア入門セミナー」

~自然が好き!山が好き!生き物が好き!でもどうしたら守れるの?~

実施日 2013年3月24日 日曜日

時間 13時から17時まで

場所 兵庫県西宮市中央公民館

参加費 500円(資料代を含む)

講座内容 1. ボランティアについて 2. 自然保護と熊森

回数 1回

対象 高校生以上

申し込み:必要 事前のご予約をお願いいたします。

ボランティアのなんたるか、から始まり、実際の活動についてまでを、1回で行います。

会員以外の方のご参加も大歓迎です。もしお知り合いで、興味を持たれている方がおられましたら、ぜひお声をかけてみてください。

なお今回のセミナーは、高校生以上を対象としております。

お申込みは、一般財団法人熊森協会宛てで、電話、FAX、メール、ホームページの問い合わせ、よりご連絡ください。

内容について知りたい方も、お気軽にご連絡ください。

また、詳細につきまして、ホームページ トップページのリンクよりちらしをご覧いただくことも可能です。

ご参加をお待ちしています。

当セミナーは、「環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム」の認証を受けています。

1月22日、熊森調査研究部員ら、スキー場で殺処分されたクマの件で、地元県事務所に

昨年大みそかの新聞記事で、お正月間近の12月30日、兵庫県養父市でスキー場にうずくまっていたクマが、銃で殺処分されたことを知りました。また、兵庫県で、無念・・・ 殺される前に情報を得たかった。

<新聞記事>

12月30日午後0時5分ごろ、兵庫県養父市別宮のスキー場「ハイパーボウル東鉢」ゲレンデ脇の山斜面にクマがうずくまっているのをスキー客が発見。約3時間後に県の許可を得た地元猟友会員が殺処分した。

養父署によると、当時約200人のスキー客がいたが、滑走禁止にするなどしてけが人はなかった。県但馬県民局によると、体長約1・2メートルの雌。冬眠する冬場になぜ、人の多い場所にいたかは不明という。

- 以上 -

熊森本部では、もう二度とこのようなことが起きないように、この事件を徹底的に検証することにしました。

●殺されたクマ・・・体長約1・2メートルの雌。体重、47.8kg。痩せてガリガリというほどではなかったが、冬ごもり前の食い込みは出来ていなかったもよう。遺体は、兵庫県森林動物研究センターに運ばれて解剖され、最後は焼却処分された。

●当日現地に駆け付けた人たち・・・県朝来農林事務所1名、県森林動物研究センター1名、市職員1名、警察2名、猟友会3名。14時15分ぐらいに、現地に到着したもよう。

なぜこのクマは殺されねばならなかったのか、電話で状況を順次聞き取っていきました。各行政担当者、警察、スキー場の人等々。しかし、納得がいかず、本部3名が、1月22日、現地調査に出向きました。

まず、県事務所に到着して、担当者から、クマがいた場所や、その時のようすをききました。

このスキー場は、頂上からゲレンデになっており、何本ものリフトや滑走路が走っています。クマは朝は頂上付近にいたようですが、14時過ぎには、なぜかスキー場中央の人工林の上部のレストランやリフトの昇降口の近くまで移動しており(ゲレンデ航空写真赤丸地点)、通報を得て駆けつけた人達とは30メートルくらいの距離で向き合ったということです。

私たちは追い払い・吹き矢・麻酔銃など次々と提案してみましたが、当日の積雪は30センチぐらいで、クマが十分なスピードで走れる状況だったということです。罠にかかっているクマと違って、自由に動けるクマの場合、近くまで行かねば使えない物は、クマが自分に向かってきた場合を考えると危なくて使えないということです。

頂上部にはまだ取り残されたお客たちもいて、追い払った場合、このクマがどこへ逃げていくか予測できず、たとえこのクマが尾根を越えて逃げたとしても、そこもまたゲレンデなので、人身事故の恐れがあり殺処分しかないとの結論に達したそうです。

ウーン。説明を聞くと、わたしたちが思っていたよりもはるかに助けにくく、難しい場所にこのクマがいたことが分かってきました。捕獲檻を持ってくることもできない場所です。もうこの日、スキー場を閉鎖して、この山から人間が全部立ち去り、明日、このクマがスキー場から消えていることを期待するしかないと思えてきました。

もし、熊森が、当日ここに駆けつけていたら、スキー場の経営者に掛け合って、1日の猶予が欲しい。明日まで、スキー場を閉鎖してほしい。クマが逃げる時間を作ってやってほしいと頼んだと思います。

しかし、そこまでしてなぜスキー場に紛れ込んだクマの命を助けねばならないのかと思う人もいるでしょう。スキー場に紛れ込んだクマの救出の難しさを思い知らされました。

県事務所担当官は、忙しい中、時間を取ってくださり、なぜ、殺処分するしかなかったのか、丁寧に状況説明して下さいました。ありがとうございました。

熊森が、阪神間の小学校1,3,5年生に森と動物の授業

1月18日(金)、くまもり環境教育の出前授業に行ってきました。

今回の内容は、1年生『もりとどうぶつ』、3年生『森の力と動物』、5年生『森とわたしたちのくらし』。

「クマさんは、ハチミツを食べると思う人?クマさんにあげてみるね。」「・・・ムシャムシャ、僕はハチミツもハチも大好物だよ。」「えー!ハチも食べるの!!」

子どもたちはびっくり。紙芝居や人形劇を交えてのお話に、こちらも驚くほど、元気いっぱいに応えてくれた1年生。

3年生では、自然の森と人工林とを比較しながら、森のもつ力(機能)を見ていきます。3年生は、くまもり環境教育3回目でしたが、まだまだ知らないこと、驚いたことがだくさんあったね。木の根っこ比べや、動物による森づくりクイズ・・・盛りだくさんの内容も、ワイワイとあっという間に終わった45分間。

最後は5年生。さすが、少し難しいお話でも、みな真剣に、耳を傾けてくれました。

昔と現代とで、人間の暮らしはどう変わったのだろう?みんなで考えました。比べてみると、あまりの違いにびっくり。昔は、森が必要かどうかなど考えるまでもなく、森と一体となって生きていた、そういう時代だったのですね。では、現代でも、森は絶対に必要なのかな?子どもたちの意見は分かれました。みなさんはどう思いますか?

さて、今年も、子どもたちからたくさんの元気をもらい、また、いろいろ学ばせて頂いた、貴重な一日となりました。

「『森』や『動物』といった言葉を聞いて、「森」や「動物」をすぐにイメージできない子どもたちが年々増えてきているように感じる」と参加したスタッフの感想。

森や自然と直接かかわらない生活を日々送っている都市部の子どもたちにこそ、森や動物たちと人間とのつながりを伝えることが、もっともっと必要だと、改めて感じました。

この学校で授業させていただくのは、今年で連続11年目。このような機会をいただけることに、心から感謝です。ご関係者の皆様、ありがとうございました。

子グマが罠にかかったら、その場ですぐに逃がすのが業界での鉄則

あきる野市の子グマ殺処分は、新聞によると「住民の安全を守るため」という名目で、射殺されたものです。

いったい、犬の半分ほどの大きさの10キロの子グマのどこに危険性があるというのでしょうか。クマをここまで凶暴視する国民のクマ誤解の大きさには、あきれかえるものがあります。(この原因は、クマにひっかかれただけで、クマによる重傷事件発生!と報道したり、顔に傷を負っただけで、クマに顔を裂かれる!などと、これでもかこれでもかと刺激性を狙いおどろおどろしい報道をするマスコミです)

射殺した人は、いたいけない子グマのいったいどこを狙って弾をぶちこんだのでしょうか。関係者のみなさんは、住民のみなさんの心配もですが、この雪空に、冬眠もできずにさまよっている食料不足の母子グマの命への心配は起きなかったのでしょうか。

ハンターの人たちの中でも、かつては、「三つ熊獲るな」が、当然の不文律だった国です。

注:三つ熊=子グマ2頭を連れた母グマ

このような悲劇が二度と起こらないように、クマの放獣業務に携わっている方に、相談してみました。以下、その方の答えです。全国の野生鳥獣駆除担当者の皆さん、よーく、聞いておいてください。

「母子グマの目撃があって、捕獲罠を設置し、子グマだけがかかった場合、その場でふたを外して逃がしてやるのが、この業界の鉄則です。母グマにとって、何がつらいと言って、わが子が罠にかかってしまったほどつらいものはありません。胸が張り裂けそうになって、必ず、檻の近くでそっと見ています。子グマを放してやり、人間がその場から一斉に退去すれば、母グマは、ここは怖い所だと察し、子グマを連れて遠くへ逃げていきます」

実際、今回、あきる野市でも、この子グマを射殺したあと、残された母子グマの目撃は、ピタリと消えています。(餓死した可能性もあり)

市は、残された母子グマも捕獲しようとして、今年になっても罠をかけていましたが、当協会が、罠撤去をお願いしたところ、撤去して下さいました。目撃がなくなっていたからだと思いますが、ありがとうございました。

クマは力があるので、人間にやられると思った時は、人間に大けがを負わすこともまれにはありますが、本来、クマはやさしくて臆病な動物であることを全国民に知っていただかないと、とても、クマの絶滅など止められないと思います。

1月26日(土)2013年度 第1回本部クマ部会 参加者募集

クマを守ることは森を守ること水源を確保したことになります。 当協会は、クマの捕殺を止めるため、まず、ひとりでも多くの 国民に、クマってどんな動物なのか知っていただきたいと願って います。

今年から、より多くの方に参加して頂くために、本部クマ部会は、

1、第4土曜日午後1時から本部3階会議室で、開催する。

2、毎回、映像を取り入れ、クマの生態を知る時間を設ける。

3、奥山での生態調査も取り入れる。

などの新しい試みを入れました。 これまで参加できなかったけれど、クマを守りたいと思っていた という方は、お友達を誘って、みなさんでお越し下さい。クマの 本当の姿を知る人が国民の中に増えれば増えるほど、クマたちは 守られるようになっていくことでしょう。

注:ご参加いただける方は、事前に電話やメールで、ご一報ください。

東京都のクマの灯を消すなーーー熊を見て、森を見ず 対応になっていないか

「首都に、クマの棲む森が、後ほんのわずかだがまだ残っている」というのは、日本文化の誇りです。

絶滅危惧種の東京都のクマ(狩猟禁止)が、2012年度、4頭も有害捕殺されています。

奥多摩町…3頭、8月・8月・11月 あきる野市…1頭(子グマ)、12月

こんなことでは、とても絶滅を止められません。

熊森本部は東京都会員らと、首都東京のクマ保護体制作りに向けて、現地調査、行政担当者との懇談に出向くことになりました。

昭和22年(1947年)の多摩地域の土地利用図 西多摩・南多摩

↓

平成8年(1996年)の多摩地域の土地利用図 西多摩・南多摩

戦後の拡大造林で、あきる野市の山林の76%が、スギ・ヒノキの人工林に変わりました。しかも、多くが手入れされず荒れており、もちろん動物たちは棲めません。昭和22年時では、まだ、落葉広葉樹の動物たちの棲める森がいっぱい残っていたことがわかります。

冬ごもり前の食い込みが出来ずに、冬ごもりにも入れず、夜から明け方にかけて、こっそりと2頭の子どもを連れてキウイの実を見つけて食べたりゴミ箱をあさったりしていた母子グマを責めるだけでなく、戦後、人間が山に何をしてきたのかも、私たち人間は見るべきでしょう。

日本の山からなぜウサギが消えたのかーーやと病

かつて、あんなにたくさんいた野ウサギですが、今は、本当に見かけなくなりました。野ウサギがいないと、猛禽類たちが生きていけません。わたしたちは、ウサギが消えた原因を、ずっと知りたいと思っていました。

先日、高齢の猟友会員たちと懇談した際、この件をたずねてみたところ、すぐに答えを教えてくださいました。

「やと病だよ。拡大造林を始めたころ、苗木をすぐにウサギが食べてしまうので、困ってしまった国が、やと病(野兎病)菌を山にまいたのさ。この菌はすごい感染力で、みるみるうちに山からウサギが消えていったよ。当時は、ウサギを捕まえて、腹を裂くと、みんなこの病気にかかっており、白いぶつぶつがいっぱいついていたものさ」

これが本当なら、国は、拡大造林を進めるために、ウサギに対して、生物兵器を使ったことになります。

この件について確実な情報をお持ちの方は、もう時効ですから、当協会にお知らせくださいませんか。

沢沿いの人工林伐採事業に大分県行政が本腰・・・熊森大拍手→全国に広まれ

大分県は昨年7月の豪雨で大量の流木(熊森注:人工林のスギ)が発生したことを踏まえ、災害に強い森林づくりを推進するため、地域森林計画の見直し作業を進め ている。下流部にある住宅地などへの被害を抑え、漁業への影響といった二次災害を防ぐ観点から、河川沿いの人工林については流出の恐れのある木の伐採を急 ぐ必要があるとし、本年度中に計画を策定し、新年度から早速、伐採事業などに着手したい考えだ。

昨年の豪雨災害では、河川の増水に伴い、木が土砂と一緒に押し流されたり、斜面が崩れるなどした。県は数万本の流木が発生したと推定。流木は下流部の橋桁や橋 脚に引っ掛かって河川の氾濫を引き起こし、住宅地などへの被害を拡大させたとの指摘もある。別府湾や豊前海に流れ出した流木は、漁業関係者にも大きな影響 を与えた。

土砂と一緒に流出の恐れがある木については切り倒す方針。

土砂崩壊の危険性がある急傾斜地では河川から5~10メートルの幅で間伐して、広葉樹を交ぜて 植えたり、自然植生を回復する案を検討している。事業は各市町村が担う。

県は伐採費を全額補助する方針で、「これまで流木被害に特化した対策はなかった。 事業効果が大きければ、県内全域に広めたい」(森林整備室)としている。

竹田市は、県の方針を受け、土砂の浸食被害が大きかった玉来川をはじめ玉来川水系の吐合川、滝水川の各上流部3地域、約30ヘクタールを事業対象の候補 地として挙げている。事業を推進するには、所有者の同意を得た上で、市の森林整備計画を改正する必要があり、担当者は「所有者の数が多く、遠方に住んでい たりする人もいて、作業は難航している」と言う。

市は「6月の梅雨時季前までには順次、事業着手をできるようにしたい。被害を最小限に抑えるため、多くの人の協力をお願いしたい」と話している。

<ポイント>地域森林計画

知事が全国森林計画に基づき、民有林について10年を1期として立てる計画。森林関連政策の方向性や地域的な特性に応じた森林整備、保全の目標などを示す。市町村森林整備計画の指針ともなる。

以上

<熊森から>

熊森は、以下5か所の人工林を広葉樹の自然林に至急戻すべきだとして、国会議員や林野庁、都道府県庁にお願いし続けてきました。今回の大分県の取り組みは、そのうちの一つ、沢沿いです。

日本の森林面積は2500万ha(うち40%にあたる約1000万haは、スギ、ヒノキ、カラマツ等の人工林)で、大部分は十分な管理がなされず、大荒廃しています。

現在、多額の補助金(=私たちの税金)をつぎ込んで、日本全 国で森林整備という名の事業が実施されていますが、残念ながら、その実態は、木材生産のための2割~3割程度の弱間伐を施す事業がほとんどで、5年もすれば、残された木が成長し、元の木阿弥。整備した割に、成果を上げていないのが現状です。

沢沿いの針葉樹一辺倒の人工林は、沢沿いの広葉樹の花に集まる虫を山から消して、谷川の魚からえさを奪い、生態系を破壊し、土壌や流木を流出させ、人災と呼べる大災害を招いているので、早急に広葉樹へと樹種転換することが必要です。

今後は木材生産に特化しただけの今の補助金制度ではなく、治山・治水に結びつく適度な皆伐や間伐、生態系まで見つめての落葉広葉樹の導入に力を入れ、昔の自然の沢沿いの森に早急に戻していくべきでしょう。

年末から持ち越した納得のいかないクマ殺処分2件

クマ殺処分は、どれも納得のいかないものだらけですが、昨年末に起きたクマ殺処分2件も、私たちには納得のいかないものでした。新聞記事を読んで、胸がつぶれそうになりました。

その① 東京都あきる野市で、12月25日のクリスマスに、箱罠にかかった10キロの子グマを射殺。

その② 兵庫県養父市(旧関宮町)12月30日、スキー場にうずくまっていた雌グマ1.2メートルを射殺。

いずれも、ツキノワグマが絶滅危惧種に指定されている地域での殺処分です。

いずれも、新聞記事になったからわかったもので、記事を書いてくださった記者さんに、まず感謝です。

また、いずれも、すでに殺されてしまった後で知ったため、当協会としては救出に向かえず、残念でした。

一日も早く、クマが殺される前に、当協会のようなクマの立場からもクマ問題が見れる団体に、相談や情報が持ち込まれる時代になってほしいです。

当協会は、新年、まずこの2件の徹底検証を行うことにしました。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ