くまもりNews

兵庫県朝来町伊由峠植樹地のメンテナンス

- 2013-12-15 (日)

- くまもりNEWS

せっかく集まったのに、柿の実もぎができなかったので、1999年11月4日に兵庫県尼崎市の中学生たちが、義務教育最後の遠足を返上して、熊森の指導で人工林地帯の山中に植樹した実の成る木の植樹地の手入れを久しぶりにしようということになりました。

人工林地帯の中に、ここだけクリやクヌギなどの落葉広葉樹がまるで公園の樹木のように育っていました。緑色の背の低い木は、アカマツで、これは植林ではなく、自然の芽生えです。手前の枯れたように見える草は、ススキです。

あれから14年、そばに行くと、かなり木々が大きくなっていました。写真は一番大きく育っていたクリの木です。今年も、実をたくさん落としたことがわかりました。

まだ外さないでいたシカよけチューブの残りなど、片付けていきます。

皆で記念写真

上の植樹地にも移動

「生き物の棲める森へ」と当時の美術の先生が、生徒たちの願いを込めて書いてくださった記念碑が、今も健在でした。

しかしその横で、薬きょう(銃砲の発射薬を詰める容器)がいくつも落ちていました。ここは、ハンターの狩猟場になっていました。植樹した生徒たちが知ったら悲しむことでしょう。生き物の棲める森を戻そうとしたのですから。

ここでもメンテナンスをして、終わりました。隣は、林内が昼なお暗い人工林です。

あの時の中学生たちは、29歳になっていると思います。熊森協会があの後、植樹地のメンテナンスをしてきましたので、機会があれば、植樹地にドライブがてらに来てみてください。

クマの有害捕獲は、3年前から、原則殺処分に変更されました(兵庫県)・・・誘因物を山に運び、クマを捕獲しないことが、今、保護に必要

- 2013-12-15 (日)

- くまもりNEWS

12月13日夜、兵庫県の丹波県民局(0795-73-3795)管内で、クマの捕獲わなが設置されたという情報を得ました。

かつて兵庫県は、クマ保護日本一の先進県でしたが、残念ながら、3年前から、クマ保護体制は、かなり弱まってしまいました。十分に生息数が回復したから、もう、そこまで保護しなくても良いという考えの人たちが、今は県行政を動かしているように見えます。

そのため、兵庫県版レッドリスト(絶滅危惧種)のAランクに指定されていた兵庫県ツキノワグマですが、平成23年度には、Bランク指定に落とされてしまいました。絶滅危惧種であることには、現在も変わりがありませんが。

そして、有害捕獲に関しても、これまでのように、山奥に学習放獣して命を助けたりせず、残念ながら、原則、捕獲=殺処分すると変更されてしまったのです。

クマが増えたか減ったかは、一般に思う以上に判定は難しく、人間にはわからないことだらけなのです。ただし、動物たちの棲めない人工林を奥山に造り過ぎて放置し、荒廃させたままであることを思うと、クマが安定して生息できるような県になったとは、私たちには到底思えません。

どちらにしても、絶滅危惧種なのですから、奥山生息地を復元し続けると同時に、人間側の努力で、クマを捕獲しないですむようにしていかなければ、豊かな森づくりの名人であるクマを、この国に残すことはできません。

このような努力を、地元の方たちだけに押し付けるのではなく、豊かな自然から得られる、水・酸素・農作物などをいただいている都市市民も、お金や力を提供すべきであるというのが、私たちの考えです。

冒頭のクマ捕獲わなが設置された集落では、夜、民家の庭に残されたカキの実を狙って、クマが出て来ており、困り果てた末に、行政に、クマを捕獲してもらうことにしたということです。しかし、兵庫県のクマ対応基準が、3年前から変更されたことはご存じではなく、捕獲されたクマさんは、山奥に放してやってもらえるのだという認識でした。

丹波県民局に捕獲中止をお願いしようと思ったのですが、運悪く土日で、連絡が取れません。とりあえずクマが出てこないように、集落の柿の実を取って、山へ持って行けないか。地元自治会でも、柿の実取りを呼びかけているが、なかなか思うように進んでいないということのようだったので、私たちが手伝えばいいのではないか。夜の急な呼びかけにもかかわらず、地元町の人たちも含め、13人が現地に駆け付けてくださいました。

当日現地に急遽集合。本部は、柿もぎ用道具を用意。

集落に残された柿の実取りを、手伝おうと思ったのですが、これまでつながりがあった町でもないので(これまでクマなど出たことがない集落だそうです)、みんなで行ってみたものの、残念ながら、柿もぎはできませんでした。

今でも熊森本部は連日フル回転で活動していますが、もっともっと会を大きくして、ふだんからもっと多くの地元とつながっておくようにしないと、こんな時うまくいかないとつくづく思いました。

遠く、滋賀県や姫路からも駆けつけてくださった方がいました。みなさん、ありがとうございました。

本部は、12月16日(月)になったら、県民局に電話して、交渉してみます。人間にとって命が一番大切なように、動物にとっても、命が一番大切なのです。

狩猟や捕獲の規制緩和に反対の声をあげて下さい パブリックコメント③

- 2013-12-12 (木)

- くまもりNEWS

12月17日締め切り環境省パブリックコメント

<鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置についての素案>がめざす狩猟や捕殺の規制緩和

ー素案概要ー

①シカやイノシシを望ましい個体数にまで下げるために、これまでの狩猟者や鳥獣被害対策実施隊員だけではなく、認定業者に効果的な捕殺をお願いするようにしていく。

②農林業者は、被害を防止する目的で、狩猟期間だけではなく事業地内で時期を問わず、許可なく囲い罠や箱罠を用いて狩猟鳥獣を捕殺できるようにする。

③地域の若い捕殺従事者を確保するため、罠猟・網猟に限り、農業高校等の在学中に狩猟免許が取得できるよう、狩猟免許を現行の20歳から引き下げる。

④シカなどの個体数が増大している鳥獣については、許可なく捕殺しても良いこととし、鉛弾を使用していないという条件で、捕殺個体を現場に放置しても良いこととする。

⑤シカの捕殺は、安全管理を厳格に行えることを条件として、夜間発砲を限定的に認める。

<実際のパブリックコメント要領>

氏名、住所、電話番号を書いて、

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 環境省野生生物課鳥獣保護業務室宛て <鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置についての素案>に関する意見と書いて、12月17日までに出す。郵送。FAX03-3581-7090。メールshizen-choju@env.go.jpのいずれかまで。

意見例

①7ページ13行目 捕獲認定事業者に効果的な捕殺を行ってもらう。

→意見 反対 公的機関が透明性を持って行うべきである。。

②8ページ13行目 農林業者は、狩猟期間だけではなく事業地内で時期を問わず、許可なく囲い罠や箱罠を用いて狩猟鳥獣を捕殺できる。

→意見 反対 クマの錯誤捕獲が続出することが考えられるため、クマの冬眠期間以外の罠かけは禁止する。

③8ページ27行目 農業高校等の在学中に罠猟・網猟の狩猟免許が取得できるようにする。

→意見 反対 罠猟・網猟には錯誤捕獲などの事故が付き物。高校生ではまだ判断力が弱い上、責任が取れない。

④9ページ2行目 シカなどは、許可なく捕殺しても良い。鉛弾不使用ならば、捕殺個体を現場に放置しても良い。

→意見 反対 捕殺が暴走する。鉛弾使用不使用を確かめられない。鉛弾不使用であっても、大量のシカ死体が放置されることにより、野生鳥獣の生態が狂ってしまう。

⑤9ページ7行目 夜間銃を限定的に認める、

→意見 反対。こんな狭い国では、必ず事故が多発する。

その他

⑥12ページ18行目 山中で回収できなかったシカ個体を、猛禽類等が採餌すること等により鉛中毒被害が増加することが懸念されるため、非鉛弾の普及をはかる必要がある。

→意見 強化賛成 早急に非鉛弾銃への切り替えを義務付けるべきである。猛禽類だけでなく、クマ、タヌキなど多くの雑食性動物が、鉛散弾を浴びたシカ肉を大量に鉛玉ごと体内に取り込んでいることが考えられる。強力な胃酸によって溶け出た鉛が体内をめぐり、悲惨で取り返しのつかない鉛中毒を招くことは、よく知られている。1日も早くスチール弾銃へ切り替えるべきで、銃転換にあたっては、猟友会員への補助金措置が必要である。

大量捕殺推進一辺倒の環境省素案に、言葉を失う パブリックコメント② 熊森解説

- 2013-12-11 (水)

- くまもりNEWS

<鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置についての素案>への熊森解説

(素案全体について)

増加したシカによる農作物被害や森林被害が拡大し、地域によっては大変な問題になっているという現状認識は、熊森も同じです。

●しかし、物事にはすべて原因があります。問題を解決するには、原因を特定し、その原因に対して対策を取らねばなりません。ただし、自然界のことは、実際には、人間に原因がわからないことだらけなのです。

●素案では、ハンターの減少が、シカ増加の唯一の原因になっています。よって、この素案は、対策として、いかにハンターを増やし、いかにシカを大量に捕殺するか、そのこと一色になっています。

●熊森は、これまで何度も指摘してきたように、シカ問題は、シカが数的バランスを崩した結果であって、ハンター減少が原因ではないととらえています。

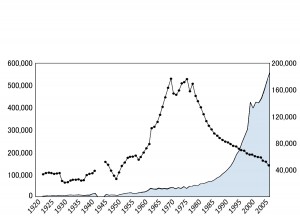

狩猟者数の変化 (黒色折れ線グラフ)と シカ捕殺数 (水色)

日本に狩猟が入ってきたのは明治からです。以前、今より狩猟者が少なかったとき、シカ捕殺数も少なかったのです。しかも、ハンター減少が原因なら、狩猟鳥獣のすべてが増加するはずです。よって、シカ捕殺推進一辺倒の素案にパブリックコメントをと言われても、根本から考えが違うとしかコメントのしようがありません。

こんなことになるのは、素案作りにかかわった検討小委員会の委員選びに問題があります。原因はハンター減少だという論者ばかり委員に集めて、検討会を持てば、幅広い意見は出ません。

本来、検討会や審議会は、多様な意見の者たちを集め、激論を戦わして真理に迫るべきなのですが、実際は、国が、国の森林政策の失敗や人間側の責任に触れない意見を言う、狭い範囲の人たちだけを集めており、大きな問題です。

しかも、この素案は、国民に、

・明治になるまでの1200年間、殺生禁止令が出ていた

・明治時代の初めに3000万人だった人口が、爆発増加し、現在4倍に増えた

・車社会が発達し、道路が奥山まで伸びて、人間は、かつて野生鳥獣の国であった国土まですべて自分のものにしてしまった

・戦後の林野庁の森林政策であった拡大造林策が行き過ぎて、日本の山は動物が棲めないまでに荒廃した

等の社会的背景や、シカは本来、豊かな自然生態系を我々に提供してくれる益獣であることなどを、全く知らせていません。それどころか、戦後、人間が行ってきた森林の大破壊には一切ふれず、森林劣化は全てシカが原因だと、シカに責任転嫁しています。

その上、シカの殺処分を「管理」「個体数調整」と表現し、大量に捕殺することは、「積極的な管理」などと表現し、読んだ一般国民に、国が何をしようとしているのか具体的なイメージが浮かばない書き方になっています。

●熊森が考えるシカ増加原因説

① 地球温暖化による冬季積雪量減少

②人間による シカ捕食者の消滅

③ 拡大造林による一時的な奥山草原化とその後の放置による奥山荒廃

④ シカの山奥移動を可能にした奥山開発や道路網の整備

⑤ 平地での過度の駆除による奥山追い上げ

⑥ 耕作地の放棄や林道壁面緑化による餌場提供

原因の一つ一つに対策を練っていくべきです。

・このような

このような人間活動によるさまざまな原因説が考えられますが、素案には、人間活動の反省や責任が全く書かれていません。

●自然界の生物数をコントロールできるのは自然の力だけなのに、殺処分の強化により、人間が自然界の生物数をコントロールできるかのように書かれています。一定以上の広い土地を野生鳥獣に返してやり、野生鳥獣が自然界のバランスを取り戻せるようにすれば、その中で、何頭いてもいいのです。

●野生動物の命のすばらしさや生命尊重が完全に抜け落ちています。

●非捕殺対応が、全く議論されていません。

●今、シカは、どこにいても、個体数調整という名で人間に殺されます。

シカたちはどこにいればいいのか、いてもいい場所をシカたちに示してやるべきです。

千葉県で見かけた、昔ながらの、殺さないイノシシ対策

- 2013-12-09 (月)

- くまもりNEWS

里 山と田んぼの間に張り巡らされたトタン。子供のころ、どこでもよく見られた、イノシシから田畑を守るための農村風景です。(千葉県2013年)

現在、環境省野生生物課鳥獣保護業務室がパブリックコメントを募集中の素案全13ページには、初めから終わりまで、いかに殺すかという話しか出てきません。

人間が知らないだけで、イノシシも豊かな自然の構成員として、役立つことをたくさんしてくれているはずですから、殺すのではなく、祖先がしてきたように、彼らとの棲み分けをめざしていくべきです。殺すということは、相手の命と存在の全面否定です。この素案は、人間の狂気としか思えません。

これから、鳥獣保護業務室という名も、鳥獣捕殺業務室という名前に変わるのでしょうか。

12月17日締め切り 環境省野生生物課が募集中のパブリックコメント!①

- 2013-12-07 (土)

- くまもりNEWS

環境省野生生物課鳥獣保護業務室が、

<鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置についての素案>

に対する、パブリックコメントを募集しています。

・

素案の内容は、一口で言うと、イノシシ、シカ、特に現在、増加に歯止めがかからなくなっているといわれるシカ問題に、これから国として、大量捕殺一辺倒でのぞんでいくというものです。

・

野生鳥獣と人との共存においては、①生息地環境管理、②被害防除、③個体数(群)管理の三つが必要と言いながら、大切な前の二つは完全に吹っ飛んでしまっています。つまり、環境省としては殺す以外の対策はとらないということです。

・

・

パブリックコメントで出したわたしたち自然保護団体や一般国民の声は、いくら多数であったとしても、取り上げられて大筋が変わることはありえません。しかし、応募しないと、国民からの意見や反対はなかったと記録されてしまいます。

それはまずいので、無駄なようではありますが、やはり、パブリックコメントに応募しましょう。今回の素案を作ったのは、環境省の担当官ではなく、環境省から委託された、中央環境審議会自然環境部会の鳥獣保護管理のあり方検討小委員会の委員たちです。

(平成25年8月1日現在) ○印は委員長

| 氏名 | 職名 | |

|---|---|---|

| ○ | 石井 信夫 | 東京女子大学現代教養学部教授 |

| 尾崎 清明 | (公財)山階鳥類研究所副所長 | |

| 小泉 透 | (独)森林総合研究所研究コーディネータ | |

| 染 英昭 (土壌農薬部会) |

(公社)大日本農会会長、(公財)中央果実協会副理事長 | |

| 高橋 徹 | (一社)大日本猟友会総務委員会委員長代理 |

| 氏名 | 職名 | |

|---|---|---|

| 磯部 力 | 國學院大學法科大学院教授 | |

| 坂田 宏志 | 兵庫県立大学自然・環境科学研究所准教授 (兵庫県森林動物研究センター主任研究員) |

|

| 汐見 明男 | 全国町村会政務調査会財政委員会委員長(京都府井手町長) | |

| 羽山 伸一 | 日本獣医生命科学大学獣医学部教授 | |

| 福田 珠子 | 全国林業研究グループ連絡協議会副会長 | |

| 三浦 愼悟 | 早稲田大学人間科学学術院教授 |

12月1日 神奈川県支部結成準備会を開催

2011年の東北大震災・福島原発事故以来、日本国中に脱力感・無力感が広がっているように感じます。

こんなときであっても、町を行く動物たち、犬や猫たちは、普段と変わらずに元気いっぱいです。私たち人間も負けてはいられません。彼らと一緒になって、飛び跳ねまわりましょう。

このたび、神奈川県支部長が決まったのを機に、神奈川県支部結成への動きが進み始めました。この日は、支部結成準備会も兼ねて、横浜市内で神奈川県会員のつどいが持たれました。

参加者14名が、自己紹介をしていきました。丹沢に毎年10回は登っているという、山好きの方もおられました。どなたも、動物たちに愛情をもち、森や生き物の命を守りたい、この地球を少しでも他生物とともに幸せに生きていける星にしたいという願いを持っておられました。犬猫の保護に関わっておられる方が多かったのも、特に印象的でした。温かい雰囲気で、会は進んでいきました。

その後、「立ち上がろう、神奈川のくまもり達」という、支部長からの活動構想が説明され、奥山・原生林部会、講演会・催事部会、広報部門などの役割分担を、みんなで決めていきました。、4名の副会長が誕生しました。

支部長の、「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために、という心で力を合わせてやっていきましょう」「活動は、楽しいか、やりがいがあるか。それが大事です。やりがいがあるとは、大変なこともあるということ。でも、だからこそ、やりがいもあるんです」という言葉が、参加者を鼓舞しました。

初めて出会う仲間でしたが、想いを出し合っているうち、あっという間に予定の3時間が過ぎてしまいました。

別れ際に、ある方が、「犬や猫たちを大切にしようとすると、近所の方などから変な目で見られてきたけれど、今日は同じ思いの方々と出会えて、本当に、来てよかった」と言われました。そんな優しい心が、社会を、温もりのある血の通ったものにしていくのだと思います。

神奈川県支部は2014年3月に結成祝賀会をもちます(日にちは現在調整中)。いよいよ、くまもり神奈川の始動です。神奈川県会員のみなさん、今から予定に入れておいてくださいね。

準備会の後の、支部長の一言。「どの人とも、今回初めて会ったのにもかかわらず、初対面とは思えない、他人とは思えない不思議なつながりを感じた。われわれをつなぐもの、それは犬や猫、熊など、何かの動物かもしれないし、何か命そのものといったようなものかもしれない」。

12月中に八幡平熊牧場ヒグマ、阿仁へ移送か

以下、11月26日(火)北秋田市の津谷市長の記者会見より、八幡平熊牧場ヒグマ関連分を掲載させていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・

【主な質疑応答】

▽阿仁熊牧場のヒグマ舎はそろそろ工期が終わるが進捗状況は

「ヒグマ舎への搬送については本来、11月中を予定していたが、若干遅れて12月に搬送できる運びとなった。外溝については、これから雪が降ってくるので雪解けを待って手をかけることになる。」

▽熊牧場施設整備工事の工期は延長になるのか

「震災関係で技術者が秋から極端に不足してきたことや資材がなかなか入ってこなかったということで若干の工期延長が考えられる。 担当や現場の業者と詰めることになるが、おそらく年度末になると思っている。」

▽工期の延長に伴って、例年ゴールデンウィーク頃のグランドオープンがずれ込むことがあるのか

「これまでの熊牧場は仔熊が生まれる5月の連休中ぐらいにオープンを行っていたが、ま るっきり新しいヒグマが来る施設になるので、ヒグマの新施設への慣れなどを獣医師等と相談しなければいけない。今の施設のみならず、どういうオープンの形 にするかなど時期的なものも、これから県と協議していかないといけないので、今の段階ではこれまでと同じようなオープン時期になるとは明言できないが、で きるだけ早くオープンしてくれればいいと思っている。」

(2013.11.26)

・・・・・・・・・・・・・・・・・

<熊森から>

移送当日は、写真や動画撮影のため、熊森本部からスタッフを派遣することになっています。

わなに捕まらないコツを学習した、ツキノワグマのゴンタ(高知県)

- 2013-12-01 (日)

- くまもりNEWS

以下、2013年11月22日読売新聞より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

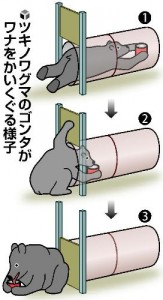

「こんなクマ見たことない」…捕まらないコツを学習、ハチミツ手にワナ脱出

〈1〉入り口から腹ばいになって侵入、体を伸ばし、扉が落下しても閉じ込められないよう後ろ脚を外側に残す

〈2〉ハチミツ入り容器を手に入れると、後ろ脚に落下した扉を、後ずさりしながら持ち上げて脱出。頭を抜く時に左の前脚で扉を押さえている

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<熊森から>

落ちてきた鉄板でゴンタが足を怪我しなかったか心配で、センターに電話してみましたら、あの後ちゃんと歩いていたから大丈夫ということでした。よかったです。ゴンタは、2005年、2009年にもつかまっており、発信器を8年間つけているクマなのだそうです。

「熊森の”柿もぎと山運び”のおかげで、クマが出なくなりました。山になら、柿を植えてやっていいよ」と、地元から感謝の声

- 2013-12-02 (月)

- くまもりNEWS

11月10日に行った”集落での柿もぎと山運び”の効果を調べに、11月23日、2回目の現地調査に入りました。

住民の方が、「柿もぎをしてもらった日の夜だけは、クマが出て来ていたようですが、おかげさまで、それ以来、クマが出て来なくなって、夜も、安心してぐっすりねむれるようになりました。」と、お礼を言ってくださいました。

山道を歩いていくと、クマの糞が落ちていました。臭いを嗅いでみると、まだ新しいのに無臭です。イノシシや犬の糞だと臭いのですが、クマの糞は本当に不思議です。中を割ってみると柿の皮や種が出てきました。当たり前ですが、皮ごと種ごと食べているのがわかります。

渋柿の木の下には、上の甘くなったところだけ食べて、下の方のまだ渋いところは食べずに捨てられた実がいくつか落ちていました。これは、クマの食べ方です。クマも渋いのは嫌なのでしょう。

いよいよ、みんなで柿の実を運んで置いたところに着きました。柿の実の山は、跡形もなく消えていました。

誰が食べたのか。仕掛けていた自動カメラをチェックしてみました。

いろんな動物が食べに来ていました。タヌキ、アナグマ、シカ、キツネ・・・そうして、4日目にクマ!

クマが来るとみるみるうちに柿が減っていきます。他の動物と食べる量が全然違います。冬籠り前の食い込み期だから、仕方ありません。時刻は明け方でした。

「集落の近くに来ると困るけれど、山にならクマがいてもいいから、昔みたいに山の中に柿をたくさん植えてやればどうかな。もう林業などする気はないから、うちの山に植えてやればいいよ」何人かが、山を提供してくださることになりました。

地元の人たちの優しさに、心が温かくなる思いでした。こんな活動が全国に広まればいいな。

来年の春は、柿植えで忙しくなりそうです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ