くまもりNews

6月5日~6日 北海道森林組合長らを、本部から3名が取材訪問

帯広の会員が、飛行場まで車で私たちを迎えに来てくださいました。ありがたいことです。私たち本部一行は、北海道日高山脈を初めてみました。写真は、道中の夕張山地です。

とにかく関西地方と違い、北海道の自然は、破格の雄大さです。針広混交林が、このあたりの原生林のようでした。

針広混交林といっても、そばで見ると、針葉樹の部分はスギではなくエゾマツやトドマツとのことで、何となく雰囲気が本州の山とは違います。

立ち寄ったお蕎麦屋さんに、くまもり小冊子が。会員さんのお店と聞いて感激。「まだまだ北海道の人たちは、熊森を知らない。小冊子をたくさん買って、あちこちのお店に置いて回る活動をしています」と、同行してくださった地元会員。

やっと到着した酪農家でもある森林組合長さんのお宅。お話は、とても興味深いものでした。

シマフクロウやヒグマの棲む森を、なぜ、森林組合長さんが守ろうとされているのかお聞きして、すばらしいと思いました。また、ヒグマたちと何の疑問もなく共存されている姿にも、感動しました。シカだけは例外で、増えすぎて困っているということでした。熊森小冊子を読んでくださったそうですが、まったく同じ考えですと言われていました。

牧場は80ヘクタールもある広大さでした。牛を初め、全ての動物たちを大切に思い、動物たちの自由を最大限に保証されておられました。詳細は会報で、読んでいただきたいと思います。会員のみなさん、お楽しみに。

また地元会員の方が、ヒグマの棲む豊かな森140ヘクタールを買い取って、個人でトラストされようとしていました。こちらにも感激しました。今回の取材旅行で、私たち本部が知らない所で、会員さんたちが、がんばってくださっていることを知りました。

クマ駆除隊が捕殺したクマ遺体の利用禁止を求めて くまもり本部・支部が金沢市・石川県の行政回り

(1)金沢市役所 森林再生課

<金沢市猟友会クマ駆除隊が、捕殺したクマの遺体を長年利用していたことが判明>

中日新聞に、「県猟友会金沢支部 熊の胆無許可販売、県が調査 理事会で中止決定」の記事が出た5月20日当日、金沢市役所の熊駆除担当課である森林再生課では、金沢猟友会支部長らを呼んで、

「これまでクマ駆除隊が捕殺したクマの遺体は利用していないと言われていたのに、どういうことなのですか」

と尋ねられたそうです。支部長らは、実は長年、熊の胆を乾燥させて猟友会内で班長達に売っていましたと話されたそうです。

注:金沢猟友会員は180名で、そのうち熊駆除隊員は113名。

金沢市行政は、これまで、外部に対して、

「金沢市は、クマ駆除隊が捕殺したクマの遺体が利用されないように、行政が責任を持って焼却場にまで立ち会って確認しています」と公言されてきたのですから、

●①「実は、利用されていたことが判明しました」

と、県民や国民に謝罪されると同時に、②どうしてこのようなことになったのか、行政内部で調査をされて、真相を発表されるべきだと思いました。

(2)石川県庁薬事衛生課

<薬事衛生法に違反するようなことはしていないと猟友会金沢支部長が言ったから違反なしと、結論していた>

クマ駆除隊は、数名から10名までで組まれるそうですが、駆除に参加しなかった多くの猟友会員たちにまで熊の胆が売られていた事実は、すでに自家消費の範囲を超えており、薬事法に違反していると、私たちは思います。しかも、猟友会内の班長に売られた熊の胆が、その後、外部に一部流通しているという情報を、私たちは得ています。事実なら、明らかな薬事法違反です。

第3者への聞き取りや、猟友会内の会計帳簿提出など、証拠となるものを集めて、調査と呼べるような本格的な調査をしてほしいと、わたしたちは要望しました。

これを受けて、現在、薬事衛生課は本格的な調査を展開中だそうで、全容が出たらご報告いただけるということです。

ちなみに、金沢市の薬局では、熊の胆が1グラム12000円で売られていました。熊の胆は、成分が解明され、すでに合成薬品が作られています。クマを殺して、熊の胆を得ようとしないで、使いたい人は、安い合成薬品を買っていただきたいです。

(3)自然環境課

<石川県は、クマ駆除隊が捕殺したクマの遺体は、法に反しないように処理するように指導→今回違反?>

石川県では、平成14年以来、クマが殺されるのは、狩猟と個体数調整の2種のみになりました。個体数調整というのは、クマが増えすぎないように、年間上限数を決めて、クマの生息地に入って行って、猟友会員たちが銃や罠でクマを殺すことです。個体数調整名目でクマが殺されるのは、主に3月や4月です。これは、この時期が、熊の胆が一番大きいため高く売れることと、雪解け直後の落葉広葉樹の木々がまだ芽吹いていない時期は、一番クマを獲りやすい時期だからです。いわゆる「春熊狩りの復活」になっていると、わたしたちは感じました。

自然界の生き物たちは、本当に人間が殺し続けないと数が増えすぎてしまうのでしょうか。そのような論文やデータがあるのか尋ねると、そういうものはないが、これまでいなかった能登とかでクマが目撃されるようになってきたなど、熊は増えすぎていると考えられるので、毎年一定数は殺していかないとダメだという、担当者のお考えでした。ちなみに平成25年度の捕殺上限数は、96頭だそうです。(石川県のクマ生息推定数は、600頭~800頭とされているそうです)

また、個体数調整したクマの遺体は、法に反しないように処理することと指導しているということでした。(利用を禁止する法律は、日本にはありませんから、利用してよいということになります)それでは、1年中狩猟してよいのと同じことで乱獲されるのではないかと、疑問を投げかけたところ、捕獲上限数を決めているから大丈夫ということでした。(野生動物が何頭いるかなど、人間には絶対にわからない上、猟友会金沢支部の事例からもわかるように、人間が正確に報告しないこともあることを、考慮すべきだと思いました)他県は、有害捕殺したクマの遺体は、埋葬または焼却処分し、利用しないように指導しているところが多いので、石川県のクマ行政は、かなり他県と違うと感じました。

私たちは、山の中で静かに暮らしているクマまで殺しに行かなくてもよい。そのような考えでは共存できないと考えます。自然界のことは、人間にはわからないことでいっぱいです。どちらの対応が正しいのか、これからも意見交換を続けていきたいと思いました。

☆各行政のみなさん、お忙しい中お時間を取っていただき、どうもありがとうございました。

三重県支部 池ノ谷トラスト地調査第2弾 山の昆虫が激減という異常 池は満水

- 2013-06-22 (土)

- _現地訪問・調査 | くまもりNEWS | 三重県 | 公益財団法人奥山保全トラスト

6月7日、研究者と共に、池ノ谷の崩落現場を再度調査に行きました。参

加者7名。

1か月前とは打って変わって、池は水をたっぷりとたたえていました。

1昨年の大雨で上流から崩れた土砂が流れてきて、池にせりだして

いました。ちょうど、ウツギの白い花が満開で芳香を放っていましたが、

ハチが2匹いただけです。この少なさは異常です。

多くの生物種が消え、生命の息吹が感じられない山は、不気味でさ

えありました。

動物種の8割を占めるといわれる昆虫がいなくなると、生態系は支え

られません。そうなる日々が近づいているそうです。

池にせり出した木々の枝には、モリアオガエルの泡のボールが、80

個ぐらい付いていました。

これだけでも、かなりのオタマジャクシが誕生することでしょう。

オタマジャクシなどを食べに来たのでしょう。たくさんのイモリが山から出

てきて、池の中を、所狭しと泳いでいました。

研究者の先生によると、崩れてきた礫(れき)の河原は、中部地方では

よくみられる光景なのだそうです。そしてそこには、そういう場所に適した

植物が生えるようになるそうです。しかし、紀伊半島では、これまで自然

の森に守られて、このような崩れが起きなかったためか、礫(れき)の河

原に生える植物が見当たらないということでした。

山の上の方に登っていくと、礫が動いていない所も多くありました。

とにかく雨の多い地域なので、自然の森が再生されて安定状態になる

まで、100年ほどかけて見守るしかないということになりました。

調査に参加してくださったおひとりが、熊森に入会したいと言ってくださ

いました。仲間が増えていくのはうれしいものですね。(三重県支部発)

6月9日 休耕年の田んぼの水引き作業・黒豆植え付け 本部自然農チーム

今年は、梅雨入りしたというのにまだ一向に雨が降っていません。

田んぼにはレンゲの花が咲いています。可憐な花に目をとめていると、「鹿が死んでる」という声が。

前回5月26日作った池のすぐ近くで、まだ背中に斑点の残っている鹿が腐乱し始めていました。

お水を飲みに来たのでしょうか。田んぼの外の土手に埋葬しました。

モグラよけに波板をしっかり立てて、お水が外に漏れるのを防ぎます。

すき間のないように埋めていくのは結構大変な作業です。

上の田んぼでは黒豆を植えるためのシカよけネットを張っています。

鎌の先で少し掘った土の中に黒豆を1粒ずつ20㎝間隔ぐらいで植えつけます。

稲を作らないのにお水を張るのは、水生の生き物たちが今年も

例年と同じように元気に棲めるようにとの想いからです。

次回は田んぼの中や池の中で水生の生き物がどれほど見つけられるか調査をしたり、

土手や外回りの草刈りをして田んぼに入れる予定です。

1回だけでも田んぼを見てみたい方や昆虫や水生の動植物に興味のある方は

次回ぜひ、ご参加ください。

作業量の詰まってない今年はゆっくり田んぼを体験していただくチャンスですので。(H)

阿仁クマ牧場受け入れ支援事業補正予算が秋田県5月議会を通過

以下、秋田県庁HP平成25年度5月補正予算通過報告より

●阿仁熊牧場受入れ支援事業 327,800千円

「里グマ」出没注意を! 県外からの密猟者情報も 福井県

山菜採りやハイキングシーズンの到来に伴い、冬眠から覚め活動が活発化するツキノワグマと遭遇する危険性が高まることから県は10日、自治体関係 者らによる出没対策会議を開き、人身被害防止対策などを確認した。石川など隣府県では通常いなかった里地で繁殖する「里グマ」の出没が増えているため、県 内でも注意が必要としている。また、奥越などでは県外からの密猟者情報もあり、注意を呼びかけている。

県によると、平成24年度の出没件 数は前年度の124件(捕獲数5頭)を上回る143件(6頭)。うち5、6月は出没件数が61件と多い。「多いだけでなく思わぬところに出てくる。大学の キャンパス付近や通常いない所に出てくる」(県自然環境課)。理由としては繁殖期で雄が雌を求めて放浪的に出てくるためで注意が必要という。

とくに嶺南が35件を占めている。「同じクマが繰り返し出没しているとみられ、近隣の滋賀県などでも同様に出没しており、即時対応が必要」(同)。事故も2年に1回起きており、今年は危険性な年で、入山者は注意すべきだという。

また、京都、石川など隣府県では里グマが増えており、県内でも春先早い時期に親子グマなどが里地に出てくる場合の通報を呼びかける。同課は、県内では、小学校の裏山などでの生息情報があるという。

<熊森から>

なぜ、クマたちが、里山でひんぱんに目撃されるようになってきたのか。

奥山の荒れぶりを見ていると、クマが増えすぎて奥山からはみ出してきたんだろうというような単純な見方では、判断を間違うと思います。

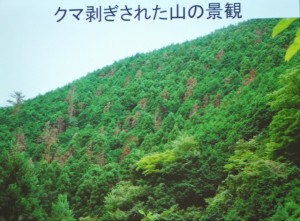

樹皮はぎを問題にしてクマを殺さないで。放置スギ人工林におけるクマの樹皮はぎは、森づくりの名人クマによる森再生のための間伐と考えられませんか

物事はいろんな角度から見る必要があります。

(静岡県の放置人工林におけるクマの皮はぎ)

(三重県の放置人工林におけるクマの皮はぎ)

当協会は、林内が砂漠化して生き物たちが棲めなくなっている奥地の針葉樹の放置人工林を、もう一度生き物たちが棲める広葉樹の自然の森に戻すため、のこぎり、チェンソー、皮むきなどあらゆる手段を用いて、ボランティアで間伐し続けています。とてもしんどくて大変な作業です。

クマたちが樹皮はぎした山を遠くから見ると、人間が壊した森を、クマたちが必死で無料間伐して、元に戻そうとしていると感じます。

クマによる林業被害だ、クマたちを殺せと怒っておられる林業家のみなさんに

クマが樹皮はぎをしなかったら、林業収入は望めたのでしょうか。こんな奥地の人工林のスギを伐りだすことは、不可能ですし、架線を張るにしても道を通すにしても、莫大なお金がかかります。そうやって、市場に出したところで、スギは現在1本600円。切り出しにかかる人件費を考えると完全に赤字です。

そのうち、放置人工林は大雨で崩れて災害を起こす恐れがあります。山主として、山を放置した災害責任はとれますか。林業不向きの奥地に植えた人工林は、一刻も早く、大雨や台風に強い種々雑多な広葉樹の森に戻すべきだと思います。大変な作業です。クマたちがやってくれています。良好な生育が望めない標高にまで植えてしまったスギの人工林を、今後も保全する意味はあるのでしょうか。

林業家のみなさんがスギを植える前は、ここはクマたちの良好な広葉樹の餌場でした。針葉樹のスギにしたことで、クマたちは餌場を失い、山から人里に出て行かざるを得なくなり、出て行っては現在、有害獣として撃ち殺されています。クマたちから見たら、人間は悪魔でしょう。人間は、悪魔であってはならないと思うのです。

クマたちの棲める森をもう一度奥山に再生してやりましょう。それでもクマたちが今のように樹皮はぎをするなら、その時は、防除方法を考えましょう。

2013年06月04日 毎日新聞 群馬の樹皮はぎ被害、10年間で30倍 捕獲檻設置

野生のツキノワグマによる樹木の皮はぎ被害の面積が、統計を取り始めた2002年度から11年度の約10年間で約30倍になったことが3日、分かった。同日の群馬県議会で、自民党の星野寛県議の質問に石井久雄・県環境森林部長が答えた。

群馬県林政課によると、被害は、02年度に約2.8ヘクタールだったが、年々急増し、ピークの07年度 には約102ヘクタール。11年度は約83ヘクタール、被害総額は約2億9000万円にのぼった。同課によると、被害は桐生・みどり地域を中心に、沼田・ 片品地域や吾妻地域などへ広がっているという。

県自然環境課によると、県内のツキノワグマの生息数は、96〜98年度には約600頭だったが、11年度は約1100頭に増加。同課は「個体数増加が被害面積急増の要因の一つでは」と話す。

皮をはぐ行為について、同課などは「皮をはいで、養分を含んだ樹液をなめているのでは」と推測。被害を 受けるのは主にスギやヒノキなどの針葉樹という。皮をはがれた木は、はがれた部分から腐り最終的に枯れてしまうこともあるため、林業関係者からは、早急な 対策を求める声があがっている。

県は以前から防止策として、木の幹に巻き付ける金網などへの費用助成を行っているが、今年度からクマの 捕獲も実施、桐生・みどり地域で12頭程度を捕獲する予定。しかし、元々の個体数が少なく、激減すると生態系へ影響を与える可能性もあり、同課は「むやみ に捕獲はできない。現在の1000頭前後を維持していく」。林業を守りながらクマと共生する方法を探っている。【塩田彩】

5月29日 本部と熊森石川県支部・・・金沢市猟友会が猟期外に捕殺したクマの遺体を利用していた問題について、徹底調査を金沢市と石川県に依頼

<加賀市の場合>

平成17年度の石川県加賀猟友会総会風景が、同猟友会会員の個人ブログにアップされたとき、私たちは目を疑いました。

そこには、有害駆除したクマですとのコメント付きで、乾燥させた「熊の胆」の写真が並び、会員の皆さんの入札で販売されましたと書かれてあったからです。しかも、そのブログには、会場で挨拶する警察官の姿もアップされていました。

薬事法違反ということで、石川県薬事衛生課の指導により、このブログは直ちに取り下げられました。

「優しい雷」という名のブログによると、当時、石川県薬事衛生課は、「優しい雷」氏の質問状に対して、文書で、

「熊の胆」の入札販売行為は、無許可無承認の医薬品の販売にあたり、薬事法に違反することから、薬事衛生課から石川県猟友会加賀支部に対し、今後、当該行為はしないよう指導いたしました。

との回答を寄せたとのことです。

野生動物を殺さない国をめざしている当協会としては、狩猟期間(11/15~2/15)に獲ったクマの遺体を猟友会員が利用することは現時点ではやむを得ないが、有害駆除(許可さえ得られれば1年中実施可能)したクマの遺体を利用することは、絶対に認めてはならないと考えます。

なぜなら、クマの遺体は他の動物の遺体と違って、大変高く売れるからです。

毛皮、肉、なかでも「熊の胆」は、漢方薬として、金並みの値段で売れるため、有害駆除したクマの遺体の利用を認めると、何の害もないクマまで、「有害とみなしたので獲っておきました」となって、クマが乱獲されることが十分予測されるからです。

ワシントン条約でも、(これまで人類は各地でクマを絶滅させてきた経緯がある)今、行動しなければ、クマを絶滅させる恐れがあるとして、クマの身体部分の取引は厳しく制限されています。

もちろん多くの自治体で、有害駆除したクマの遺体は、埋葬または焼却処分するようにという指導がなされ、利用できないようになっています。

加賀市猟友会には県の指導が入ったからいいものの、石川県の他の市は大丈夫なんだろうか。

<金沢市の場合>

当協会石川県支部が金沢市に問い合わせたところ、金沢猟友会のクマ駆除隊に焼却・埋葬処分を任せているというのが、当時の答えでした。

たまたま当協会支部員たちが猟期外の時に、金沢市猟友会が有害駆除したクマの遺体を利用しているのではないかと思える光景を目撃したこともあって、猟友会に任せないで指導監督してほしいと要望した結果、金沢市は今後、2010年10月初旬から、有害駆除したクマの遺体は、猟友会任せにせず、正規市職員を立ち会わせ、確実に焼却処分を行うことにしたと発表。

クマ保護を願う人たちから、金沢市は拍手喝采を浴びました。

しかるに、今年5月20日の中日新聞には、<金沢猟友会は>、支部で長年、(有害駆除した)熊の胆を製造して、許可なく会員など一般に販売してきたが、薬事法違反とは知らなかったと釈明し、理事会で一般への販売取りやめを決めたと、いう記事が出ました。????

この記事が出るや否や、石川県地元の北國新聞が、直ちに翌日の5月21日、反論記事を掲載。

金沢猟友会が行っていた熊の胆売買は、会員間での売買であり、自家消費にあたる。違法性はない。(金沢市担当者に問い合わせると、北國新聞記者からの取材は何もなかったとのことです。北國新聞は、取材もせず、猟友会擁護の記事を直ちに書いたことになります。どういう関係????)

しかも、<金沢猟友会は>、「これまでの販売は、誤解を招きかねないため、今後は、製薬会社など業者への販売を検討する」と言っているとのこと。

熊森本部と熊森石川県支部は、5月29日、

①この問題の徹底調査、

②有害駆除したクマの遺体の利用禁止、

③行政担当者による遺体の焼却立会いの徹底、

を求めて、担当部署である、

(1)金沢市森林再生課、

(2)石川県自然環境課、

(3)石川県薬事衛生課を訪れました。 つづく。

5月26日 休耕年の田んぼの畔塗り・水引き作業 本部自然農チーム

- 2013-06-01 (土)

- _自然農

お米の収穫量減少を受けて、今年、田んぼを休ませることにしたため、今日が、今年初めての自然農チームの作業日です。

まず、下段の奥の田んぼに水を引き込むことにしました。

冬の間、他の田んぼの水は落としてしまいますが、奥の田んぼだけには水生昆虫たちのために、1年中水があるようにしておくためです。

山からの湧水が、奥の田んぼまで流れ込むように、スコップを使って長い水路を造っていきました。モグラの穴をふさぎながら手で畔塗りをしました。

いよいよ、水路に水を流し込みます。

この後、去年の藁と、もみ殻を全部の田んぼに均等にばらまき、畔の高さや幅を整えました。

少し日差しは暑かったのですが、風がまだ爽やかで心地の良い一日でした。

次回作業日は、6月9日です。

畔を中心に田んぼをさらに整えてから、畔に黒豆の植え付けをします。

夏に一度、黒豆の収穫を兼ねて周囲の草刈りをする予定です。

今年は、米作りを1年休むので、ゆっくり作業ができます。

初めての方でも、無理なくご参加いただけますので、興味のある方は是非自然農チームまでご連絡ください。

原発再稼働と、各地の地下水脈分断がセットのリニアモーターカー

- 2013-06-01 (土)

- くまもりNEWS

以下、熊森顧問でもある橋本淳司先生の週刊「水」ニュース・レポ ート (2013年5月29日)より ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今週厳選した「水」ニュース】 「リニア新幹線の早期着工を要請 愛知県知事らが太田国交相に」 (産経新聞、2013年5月27日) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130527/plc13052719030023-n1.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〔ニュースを見る目〕 リニア新幹線計画の加速を伝えるニュースです。 リニア計画は国内景気の浮揚、海外へのインフラ輸出など、 プラス面が大きくクローズアップされていますが、 その一方で、地下水など自然環境に与える影響は大きいと考えら れています。 また、原発を再稼働しなければまかなえない多大なエネルギーが 必要とされています。 その割には、こうした問題点がメディアに取り上げられることは 極めて少ないのではないでしょうか。 そこで今回はリニア新幹線と地下水脈について、これまでの記事 をおさらいしてみようと思います。 最初にこのテーマで記事が書かれたのは、いまから20年以上前の ことです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「リニアへの期待と不安 生活・環境と調和課題」 (朝日新聞 1990年7月2日) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ というタイトルです。関連部分を引用すると、 「時速550キロを目指す磁気浮上式の リニアモーターカー新実験線の建設ルートに決まり、 年内着工の準備が進む山梨県。 将来のリニア中央新幹線(東京-大阪間)をにらんだ実験線と あって、ルート予定地周辺には見学客などをあてこんだ高層ホ テル建設計画も持ち上がり、沿線自治体は、実験線を地域活性 化の起爆剤にしようと躍起だ。 しかし、一方では地価高騰、自然環境の破壊、 強力な磁場による人体への影響などを気遣う声も上がって、 リニアブームは地元に期待と不安の渦を巻き起こしている」 とされています。不安や懸念という点では、 「県民には、未知のリニアに対する不安の声も出始めた。 6月27日、ルートがかかる東八代郡御坂町で開かれた説明会で は、町民からトンネル工事に伴う地下水脈への影響や、磁場、 騒音などを心配する質問が相次いだ」 「リニアについては、明るい面のPRが主で、問題点はあまり 触れられていない。建設決定までの過程でも、住民の声が反 映されていない」 と書かれています。 「明るい面のPRが主で、問題点はあまり触れられていない」 という点では、20年前も現在も同じです。 次の記事が書かれるのは、その5年後です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「客室や乗務員室、初公開 山梨リニア実験線3両編成で」 (朝日新聞1995年9月26日) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 記事中に、 「トンネル工事に伴う地下水脈の枯渇も不安視されており、 今年2月には大月市で生活用水の水源が枯れるという問題が 起こり、実験線のトンネル掘削工事が原因とみられている」 と具体的なトラブルについて触れられています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ JR東海 リニア調査本格化 南アルートで水平ボーリング (『FujiSankei Business i.』2008.2.15) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ では、 長野・山梨両県にまたがる南アルプスを横断するトンネルの 水平ボーリング調査について書かれています。 「水平ボーリング調査は、山梨県早川町と長野県大鹿村から、 それぞれ直径10センチの穴を3キロずつ掘り、 地質や地下水脈の状態などを調べる」 とされています。その後の調査結果についての記事はありま せん。 ですが、すでに山梨県内で住民に話を聞くと、 「地下水脈が各地で分断され、 川の水が干上がったり井戸枯れが起きたりしている」 というのです。 2011年になると、地元紙『信濃毎日新聞』が、 リニアモーターカーについて精力的に書き始めました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [特集]リニア県内中間駅案公表 沿線に文化財点在 地下水脈 保全も必要(『信濃毎日新聞』2011.8.6) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ この記事は至極真っ当で、 計画推進に当たって、自然環境への影響を十分に調査し、 影響が出るとわかった時点で、変更すべきとしています。 「トンネル掘削に伴う地下水への影響は十分な対策が必要だ。 これまでも新幹線などのトンネル工事で周辺の水源が水枯れす るケースが出ている。 自然環境への影響だけでなく、 飲用水や農業用水など住民生活への影響も出かねない問題だけに、 慎重な検討が求められる。 概略路線内には「市民10万人の水がめ」として飯田市が保全を求 めている風越山の山麓に湧き出る環境省の名水百選「猿庫(さる くら)の泉」や県営松川ダムもある。 JR東海はこれらを避け、南側を通る路線に絞り込むことも可能 としている。 ただ、地下水脈は複雑に入り組んでいる可能性もあるため、 事前にボーリング調査などで周辺の水源の位置や使用状況のデー タを集めて影響の度合いを予測し、 具体的な路線を設定する際には回避するように準備を進めること が必要だ」 さらに同じく「信濃毎日新聞」の記事です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ リニア時代(12)=巨大アセス本格化へ(2) 沿線水資源の影響 完全回避困難…折り合いは (信濃毎日新聞 2011.11.09) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「整備新幹線の建設主体として、 さまざまなトンネル建設の実績を持つ独立行政法人鉄道・運輸 機構でさえ、山梨リニア実験線延伸のトンネル工事で2009年、 付近の「水枯れ問題」を引き起こした。 南アルプスの長大トンネル(延長約20キロ)は、地表から最大 1400メートル下の深い地中を掘削する。 JR東海は「地表面への影響は小さい」とするが、 「大きな地下水脈に当たった場合、トンネルが深いほど影響を 及ぼす範囲が広くなる可能性もある」と複数の専門家は指摘す る。 水源の完全回避は難しく、影響があれば事後対応。 生活や経済活動に欠かせない水の保全がそれでいいのか。 沿線地域とJR東海がどう折り合って対応すべきか、きちんと 議論する必要がある」 いちばん直近のものは2012年6月の「朝日新聞」です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 市有地9カ所で調査許可申請 リニアの環境影響評価で 川崎市 にJR東海(朝日新聞2012.6.9) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「リニア中央新幹線をめぐり、 JR東海は、川崎市に対し、市有地9カ所で地質などを調べる 許可を申請した。 環境影響評価の一環で、植生を調べたり、ボーリングをして 地質や地下水脈などを調べたりする」 「一方、「リニア新幹線を考える東京・川崎連絡会・川崎」は 騒音や振動、磁場の影響、電力消費が多いことなどを理由に 、建設に反対している」 このテーマでまとめられた記事は、わずかこれだけしかありま せん。ざまざまな課題を抱えながら、報道は皆無に近いと言え るでしょう。 JR東海が名古屋に向けて進める工事は、 「ほとんどトンネル内だから、環境に負荷がない」 と言われていますが、地下水脈を分断することはないかなど、 リニア計画を検証し、賢明な選択をする必要があるでしょう。 <熊森から> さすが、橋本先生は、どんどん調査を開始されています。山梨 県立大学伊藤洋学長は、中央新幹線リニアモーターカーを動か すには、原発3基~5基を動かす必要があるという。 現在、山梨県のリニア実験線の主な電力供給源は、東京電力 柏崎刈羽原発(新潟県)であり、現在、走行実験は休止中。 リニア建設に反対するJR東海労働組合小林書記長は、JR東海 は、リニアのために原発を再稼働させようとしていると言っ ているそうだ。 熊森は涙ぐましい努力をしてこの20年間、日本の森や動物を、 守ろうとがんばってきました。 リニアは、ほとんどトンネル内を走るので、 環境負荷はないと勘違いしている人がたくさん おられます。 しかし、トンネル造りは、水脈を各地で分断させるため、広範 な森を劣化させ、大量の動物が生きていけなくなると、熊森は 予測します。 山に1本の苗木を育てるために、どんなにみんなでお金を出し 合ってこれまで世話して苦労してきたことか。そんな活動を してきた熊森だからこそ、天文学的な数の木々や生物を消滅 させるリニア建設には、黙っておれません。 森や動物をこれ以上痛めつけないように、リニア建設をやめ ていただきたい。 ここまで国土を自然破壊してきた今となっては、お金よりも 命や国土の自然環境保全の方が大切です。 どうしても造らねばならないのなら、トンネルではなく、 せめて水脈を切らなくてもよい平地を走らせてください。 水を失った文明は滅びるからです。 未来と他生物への責任のための熊森の主張です。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ