くまもりNews

<一大朗報>再エネ事業は、規制法成立を待たなくても、県や市町村の条例でも止められる

- 2022-12-29 (木)

- くまもりNEWS

FIT法を使うと、私たち国民が毎月徴収されている再エネ賦課金で大儲けできるため、投資家たちが東北や北海道に正気とは思えないまでに多くの自然破壊型風力発電事業やメガソーラー事業を計画しています。

外国の投資家たちもかなり入っており、これでは日本の自然が外資に台無しにされ、私たち国民のお金が外国人を富ますことになります。クマたちの棲む豊かな森を守ろうと運動してきた熊森にとっても、絶対に認められない事業です。再エネは、すでに自然が破壊されてしまっている都市でやるべきです。 水源の森を壊してまでやるものではありません。(日本人、しっかりしよう!)

今年の夏、関西電力が蔵王での風力発電計画を発表したとたん、ふるさとの山を守りたい知事や地元が猛反発。

東北を蔑視する気かなどの強い声も出て、驚いた関電が一気に白紙撤回した事例は今も強烈に印象に残っています。

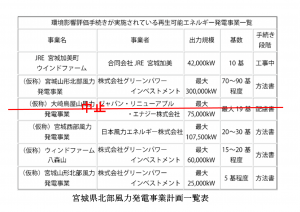

宮城県を例にとると、ふるさとの山を守りたいと願う地元の皆さんが事業を止めようと必死になってすさまじい闘いを各地で展開されています。熊森宮城県支部もがんばっています。一日も早い国の再エネ規制法の成立が待たれます。しかし、日弁連の先生方によると、

再エネ事業は条例でも止められます!

ということです。もちろん法律で規制してもらうのが一番いいのですが、規制法案が成立する前に自然を破壊されてしまったら取り返しのつかないことになります。

地元市町村や県は自然破壊型再エネ反対運動で大変な思いをしている人々のためにも、急いで条例を作って国土破壊事業を止めてあげてください。

事業を止めたら、業者から損害賠償を取られるのではと恐れている首長さんが多いようですが、杞憂であり、そのような心配は不要だそうです。ご連絡いただければ、専門家をご紹介します。

最新ニュースとして、地元の力で、12月27日、JREによる鳥屋山風力発電事業計画が中止となりました。

12月28日の新聞によると、加美町の猟友会までもが加美町で計画されている6つの巨大風力発電計画の中止を求める要望書を12月27日、猪股町長に提出されたとのことです。山のことを良く知っておられる猟師の皆さんならではの要望だと思います。ありがとうございます。

熊森から

巨大風力発電が計画されている宮城県北部の市町の首長さんたちが、このところ次々と風車反対を表明されています。尾根筋風車と環境保全の両立は不可能です。市町村の条例でこれらの風車計画は止まるそうですから、首長の皆さん、条例づくりを急いでください。

青森市議会「(仮称)みちのく風力発電事業」の中止を求める請願及び意見書を全会一致で 採択

- 2022-12-26 (月)

- くまもりNEWS

やりました!

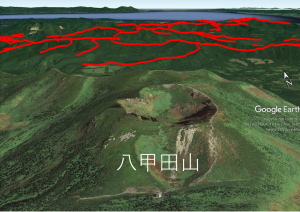

本日12月26日に開催された今年度最後の青森市議会で、 (株)ユーラスエナジーホールディングス(東京)が計画している「(仮称)みちのく風力発電事業」の中止を求める請願及び意見書が、全会一致で 採択されました。

八甲田山連峰赤線上に150基の巨大風車が予定されている

(日本熊森協会作成図)

今回の青森市議の皆さんの賢明なご判断に感謝です。

しかし、まだ、これだけでは「(仮称)みちのく風力発電事業」は止まりません。

次は、青森県や青森市で「(仮称)みちのく風力発電事業」が実施できないような条例を、至急、制定していただく必要があります。

12月5日に開催された日弁連のシンポジウムで、弁護士の先生方が、

山林破壊型再エネ事業は、条例で止められます。

業者から、財産権の侵害だと訴えられても、大丈夫。

裁判で勝てますからと、断言されていました。

青森のみなさん、がんばって豊かな青森の山を再エネ破壊から守ってください!

会報113号発送しました

- 2022-12-27 (火)

- くまもりNEWS

この1年、会報発送をお手伝いくださったボランティアのみなさん、ありがとうございました。

会報発送風景

<113号の内容>

グラビア

いてもたってもおれず青森

トチの実を植えました テレビで活動紹介 岐阜県支部

巻頭言 みんな、声を上げましょうよ 名誉会長 森山まり子

特集

・再エネ こんなに国土を破壊し続けていいのか 法曹界も動く

・国有林を風発から守るには

「日本の天然林を救う全国連絡会議」事務局長

渡部 康人氏

インタビュー

・自然酒造りには豊かな自然が必要 仁井田本家 仁井田 穏彦社長

・森再生 15年間かけて造った餌場をクマたちに 京都府支部

9月末にお願いした会報アンケートに、1000名を超えるみなさんがご返信くださいました。

記事への感想を寄せてくださった方もいて、楽しく読ませていただきました。

みなさん、ありがとうございました。

クマに恨みはないとご遺族 長野県松本市

- 2022-12-29 (木)

- くまもりNEWS

11月28日に起きた松本市のクマによる死亡事故のご遺族に、事故後何日かして、電話してみました。

いろいろとお話を聞かせていただきました。どれもこれも、胸を打つお話でした。

亡くなられた方のご冥福を祈って手を合わせに行きたい、また、長年、クマの「ペッペ」を大切に保護飼育してくださったことに対して、ご遺族にお会いして一言お礼を言いたいという気持ちが高まって、熊森は12月11日、室谷会長ら7名でご自宅を訪れました。

飼育されていた場所は、普通の車ではいけないような、想像以上の山奥でした。

周りは行けども行けども延々と山

部屋に上がらせてもらっていろいろとお話を聞かせていただき、長時間お邪魔してしまいました。

また来ますねと言いたくなるほど打ち解けて、なんだか親しい親戚の家に来ているような感じでした。

ご遺族によると、クマは、赤ちゃんの時、山の中で弱って動けなくなっていたのを動物好きの男性が保護して「ペッペ」と名付け飼育していた。「ペッペ」はみんなに可愛がられ、地域でもアイドルだったそうです。

アルバムの「ペッペ」の写真をたくさん見せていただきました。

「ペッペ」の顔つきは、熊森が今お世話をしているクマたちとそっくりで愛らしかったです。

「ペッペ」がどんなに大切にされていたのか、飼育されていた方とどんなに深い信頼関係で結ばれていたか、一目でわかりました。

事故後も「ペッペ」は、ずっと檻の周りにおり、外に置かれていた食べ物を食べたりうろついたりしていたそうです。逃げ出そうとしたわけでも、男性を噛み殺してやろうとしたわけでもなく、最大の親しみを込めて抱きつき、いっぱい甘噛みしたら、男性が動かなくなってしまったので、戸惑っていたのだろうと思いました。

なぜ事故が起きてしまったのか、獣舎の中もいろいろと見せていただきました。

「ペッペ」のお墓には花が添えられていました。私たちも手を合わせました。

弟さんが、「兄貴は身体悪くして弱っていて『もう長くないと思うから遺影も撮った』なんて言ってた。あの世でもペッペのこと悪く言ってないと思うよ。向こうがじゃれてるつもりでも、クマの力はすごいんだから。こんなことになったけど、ペッペに怒りはないと思うよ」と話してくださいました。

熊森から

熊森は、クマを個人で保護飼育されている全国の方とつながり、情報交換したり、助け合ったりしたいという強い願いがあります。行政にクマを飼っている人を教えてほしいとお願いしたこともありますが、個人情報だからとどこも教えてくれませんでした。

全国でクマを個人的に保護飼育されている方がおられましたら、ぜひ、熊森までご連絡ください。

住民は巨大風力発電事業に付き合う義務もメリットもない 武田恵世氏講演

- 2022-12-26 (月)

- くまもりNEWS

会場の宮崎福祉センターに約90人が集まった。武田さんは三重県の風力発電施設周辺で、睡眠障害を訴える住民が出た例を紹介。発生した土砂崩れへの事業者側の対応は今も不十分だと指摘した。

さらに、近年の電力価格と資材費の高騰、インフレによる影響を懸念。「風力などの固定価格買い取り制度(FIT)は、売電価格が固定され、物価高騰の価格転嫁ができない。利益が見込めないと、風力発電施設が造成途中で放棄されることも警戒しないといけない」と指摘した。

・

会場

熊森より

森林生態系は人間の頭をはるかに超えた超複雑系です。

巨大風車設置のような人為的な破壊をいったん行うと、もう二度と元には戻せません。

風車設置で大もうけをしたい人は、自然大破壊というデメリットに目をつむり、尾根筋に整備された道路は地元の林業のために役立ちますなどという小さなメリットを必死で前面に押し出してきます。

しかし、武田先生は、林業は上から下へ材を降ろしていく仕事なので、尾根筋道路など林業には不要であると痛快に指摘されていました。

業者の甘言に惑わされて森林破壊をしてしまう前に、みんなが知っておかねばならない大切な知識が満載です。

日本環境法律家連盟、宮城県再エネ問題紛争地を次々と訪問、現地でシンポジウム

- 2023-01-05 (木)

- くまもりNEWS

日本環境法律家連盟(JELF)は、環境問題に取り組む法律家約500名が所属する団体で、熊森の室谷会長もJELFに所属し、役員を務めています。

2022年11月11日~13日、池田直樹理事長をはじめとする様々な環境問題に取り組んでいる十数名の弁護士たちが、再エネ自然破壊を阻止しようと各地で地元の皆さんが業者と闘っておられる宮城県を訪れました。丸森町、加美町、大崎市のメガソーラー・風力発電開発予定現場を視察し、地域を守るため立ち上がっている住民のみなさんと交流しました。

大規模メガソーラー建設が予定されている丸森町で住民の方々と意見交換の様子

オオハクチョウやシジュウカラガン(絶滅危惧種ⅠA)など、渡り鳥たちが冬を過ごす伊豆沼で朝の飛び立ちを見るために午前4時に起床

あいにくの曇りながら、飛び立つガンや沼を泳ぐオオハクチョウなどを見ることができました。

12日には、地元加美町でシンポジウム「風力発電を専門家と考える会」を開催し、約100名の方が、ご参加くださいました。

シンポジウムの動画が公開されていますので、ご覧ください↓

長年にわたり森林開発阻止に取り組んでこられた札幌弁護士会の市川守弘弁護士や、生態学の専門家である広島県の金井塚務氏が講演。

室谷悠子会長も風力発電事業者と加美町の契約で、あまりにも業者有利となっている問題について発表しました。参加された地元の皆さんから、どこに問題があるのか見えてきたと大変喜ばれました。

石川県白山調査

- 2022-12-24 (土)

- くまもりNEWS

2022年10月29日(土)、熊森本部職員、石川県支部のみなさん、奥山保全トラスト職員で白山トラスト地とその近くの釈迦新道の森を訪れ、熊森顧問の主原憲司先生にいろいろ教えていただきました。

白山トラスト地について

主原先生は小学生の時から白山に魅せられ、もう60年以上も白山に通い続けておられます。

先生は、日本で最後にツキノワグマが残るのは白山だと断言されます。白山は、それほどクマが棲むのにいい山なのです。

当時、NPO法人奥山保全トラストが白山の一角を購入することになり、主原先生に購入場所の地図をお見せすると、先生は目を丸くしてしばらく声も出ないほど驚かれていたそうです。

なぜなら、白山の豊かな森の中でも、特に豊かな場所があり、先生はいつもその場所に行くのを楽しんでおられました。購入予定場所が、まさにその森だったからです。

現(公財)奥山保全トラストが所有するその森の広さは22.3ヘクタール、白山トラスト地です。

教わったことの一部を以下にご紹介します。

白山トラスト地

この時期は紅葉真っ盛りで、周辺の山々も美しく色づいていました。ここは白山国立公園の一部であり、手取川をはじめ多数の河川を育む自然豊かな場所です。

赤い葉:光合成で作られた養分が気温の低下によって葉に溜まるようになり、やがてアントシアンに変わって葉が赤くなる。

黄色い葉:葉の葉緑素が分解されてキサントフィルという色素が浮かび上がることで、葉が黄色くなる。

赤い葉と黄色の葉が美しい石川県白峰の白山トラスト地

マムシグサ

この時期、真っ赤な実がまとまってひときわ鮮やか。茎が毒蛇のマムシの模様に似ているのでこの名が付いた。赤い実や葉、球根に毒があり、人が食べると死に至る恐れがある。受粉はキノコバエという小さな昆虫。雌雄異株。

実が赤いのは鳥を呼ぶため。ヤマドリをはじめ鳥類の中にはこの実を食べるものがいるが、人間とは解毒の方法が異なるため、消化することが可能。

マムシグサ

マユミ

春に白い花を咲かせ、秋にはピンク色の実をつける。弓はかつて主要な武器で、マユミは弾力性に長けていて弓に適していたので、「真弓」と名がついた。孟宗竹が入ってきたのは江戸時代になってから。

マユミの木

釈迦新道へ

トラスト地を出て北へ少し行くと、釈迦新道と呼ばれる道があります。この道は古いブナ林へと繋がっています。

この辺りは火山噴火による溶岩の影響を受けており、大きな岩があちこちに見られます。岩からコケ類をはじめとする植物が生えており、趣のある景色が楽しめました。

大きな岩の上に植物が

クマハギ

この地域のクマは5月から6月ごろ、クマ剥ぎをします。樹皮を剥ぎ取って、樹液を舐めたり軟らかい部分を食べたりします。剥ぎ取った木の幹に背中を擦りつけて、匂いで他のクマとやり取りすることもあるとのことです。

マツの幹に残されたクマ剥ぎの痕跡

タマアジサイ

アジサイといえば紫色の花が特徴的だが、寒さが厳しくなっていくと葉にも紫色の色素が表れる。花はガクアジサイに似ている。

黄緑色の葉も同じタマアジサイの葉

非常に豊かな下層植生

ササ、ハイイヌガヤ、シダ類と、下層植生が豊か。

草本、低木、高木が揃う豊かな階層構造

ハイイヌガヤ

シカの大好物。シカが多い所では食べ尽くされてなくなる。白山にハイイヌガヤがあるということは、まだシカが定着していないということ。秋には赤い実がつき、林床が鮮やかになる。

我が国では、野生動物が安心して暮らせる豊かな森は人間活動によってすでに大半が失われてしまっています。

国立公園や国定公園だからといって永久に自然が守られる保証もありません。私たち一人一人が自然の素晴らしさを体感し、森の重要性や野生動物との共存について考えることが必要だと思いました。(羽田)

2021年度北海道ヒグマ捕殺数1030頭!来春から親子狩りと穴狩りも解禁に

- 2022-12-24 (土)

- くまもりNEWS

以下、北海道新聞2022.11.23より

専門家でつくる道の「ヒグマ捕獲のあり方検討部会」は11月22日、クマの市街地出没を減らす対策として、若手ハンターを育てるため、2~5月中旬の残雪期に特別に許可する「人材育成捕獲」を拡充し、これまで規制してきた親子連れの捕獲や冬眠中に捕獲する「穴狩り」を来年から解禁する方針をまとめた。冬眠明けのクマに人への警戒感を植え付ける狙い。

規制を設けずに奨励した残雪期の「春グマ駆除」(1966~90年)で生息数が激減したことを踏まえ、雌グマについては捕獲上限を定めてとり過ぎないよう管理する。また、穴狩りは人里周辺で行うとした。

なお、2022.12.20、上部組織の「北海道ヒグマ保護管理検討会」でも、この案が承認され、正式に決定された。(熊森)

ヒグマの親子 北海道

熊森から

クマ狩猟とは、人間に何の被害も出していないクマを、人間が銃を持ってかれらの生息地に入り込んで撃ち殺す行為です。昔はクマ狩猟で生計を立てていた人もいますが、今はまずいないでしょう。

生き物を殺すことはいつも残酷ですが、来春から解禁されることになった親子熊や冬ごもり中の穴熊狩猟は、なかでも最も残酷です。

親子熊の場合、母熊は子供を守ろうと必死になりますし、子熊は母グマに必死ですがります。かわいそうで見ておれません。

穴熊が雌だった場合は、穴には赤ちゃんグマがおり、殺された母グマのおっぱいにしがみついていたりすると思います。

これらのいたいけない子グマまで殺すのです。

ハンターでも、やりたくない人が多いのではないでしょうか。

駆除された母ツキノワグマのおっぱいに吸い付いている赤ちゃんグマ

現在、北海道では、ヒグマは年中大量に駆除されています。北海道内で2021年度に捕殺されたヒグマは、1030頭を超えました。門崎允昭先生によると、捕殺数が千頭を超えたのは1018頭だった1906年(明治39年)以来、115年ぶり。過去最高の駆除数です。(道庁ヒグマ対策課に電話すると、ヒグマ駆除の9割はシカ肉やハチミツを入れた箱罠にかけてからヒグマを撃つ。1割は銃で直接ヒグマを撃つ。シカ用くくり罠に錯誤捕獲されるヒグマは、年間数例だそうです)

捕殺数の内訳は市町村が道の許可を得て罠などをかけて行う「駆除」が9割以上を占め、ハンターが趣味で行う「狩猟」はわずか40頭台でした。

今回、北海道庁は、この狩猟数をもっと増やそうというわけです。

何のために?

冬眠明けのクマに人への警戒感を植え付ける狙いだそうです。

しかし、脅すだけならわかりますが、殺してしまうのですから、こんなやり方では人を恐れるクマなど誕生しないのではないですか。人の怖さを知ったクマは、即、この世から消されてしまうのですから。

いったいどういう人たちが、こんな対策を決めたのか。ヒグマと人との軋轢が起きているのはわかりますが、すべて、ヒグマに責任があるのでしょうか。殺さない解決法は思いつかなかったのでしょうか。委員に女性がいなかったのではないでしょうか。

委員名を調べてみました。

梶 光一(国立大学法人東京農工大学 名誉教授)

坂井 憲一(北海道猟友会千歳支部 支部長)

佐藤 喜和(酪農学園大学農食環境学群環境共生学類 教授)

釣賀 一二三(地方独立行政法人北海道立総合研究機構エネルギー・環境・地質研究所自然環境部 研究主幹)

藤本 靖(NPO法人南知床・ヒグマ情報センター 理事長)

三浦 直之(七飯町環境生活課 自然環境係長)

村上 裕(北海道猟友会北見支部 指導員)

山中 正実(公益財団法人知床財団 特別研究員)

うーん、この人たちが悪いというわけではありませんが、人選が偏り過ぎです。猟友会員が入っておられることは評価しますが、道民の半分を占める女性、自然保護団体、ヒグマの心がわかる動物愛護団体などを入れなければ、道民の声を代表した対応策にならないと思います。ヒグマ問題には、多様な道民の衆知を集めることが大切です。

今年3回開かれた「ヒグマ捕獲のあり方検討部会」の議事録を読んでみました。

膨大過ぎて読み切るのに苦痛を伴いましたが、全文読み終えました。

第1回ヒグマ捕獲あり方検討部会議事録 令和4年8月1日

第2回ヒグマ捕獲のあり方検討部会 議事録令和4年10月19日

第3回ヒグマ捕獲のあり方検討部会 議事録 令和4年11月22日

この案を正式に承認した「北海道ヒグマ保護管理検討会」のメンバーも調べてみました。

検討部会飯島 勇人(国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所野生動物研究領域 主任研究員)

佐藤 喜和(酪農学園大学 農食環境群 教授)

釣賀 一二三(地方独立行政法人北海道立総合研究機構 エネルギー・環境・地質研究所 自然環境部 研究主幹)

浦田 剛(占冠村農林課林業振興室 野生鳥獣専門員)

宮内 泰介(北海道大学大学院文学研究院人間科学部門地域科学分野地域科学研究室 教授)

山本 幸 (公益財団法人知床財団事業部 事業部長)

横山 真弓 (兵庫県立大学自然・環境科学研究所 教授)

うーん、この人たちが悪いというわけではありませんが、人選が偏り過ぎです。

学識経験者からなる委員ということですが、このようなことは学識経験者だけで決めてはならないのです。

しかも、学識経験者にもいろいろなタイプがありますが、道庁は持論に賛成してくれそうな人ばかり集めていると感じます。

私たちは北海道に住んでいないので、わからないことも多々あると思いますが、まず人選の問題について、北海道庁に改善を求めたいと思います。このような会には、自然保護団体を入れなければならないと決まっているのに入れていません。

部会のある構成員が、「北海道庁はヒグマ絶滅政策はやめたけれど、ヒグマ保護重視に転換したことなど一度もないと思う。狩猟数に上限はないなど世界的に見て異常だし、有害駆除に関しても、駆除申請して認められないことはほとんどない」と言われています。

これは私たちがずっと感じてきたことです。狩猟だけではなく、有害駆除にも上限が必要だと思います。多くの道民はまず殺すありきの北海道ヒグマの捕獲実態を知らないから黙っているだけです。知ればこれはひどすぎると声を上げる人たちが多く出ると思います。マスコミの皆さん、生々しいヒグマ捕殺の実態を、全道民や全国民に伝えてください。先住民であるヒグマを大切にできない北海道なら、人間も大切にされないと思います。

環境省が管轄する釧路湿原国立公園内に太陽光発電建設ラッシュ

- 2022-12-23 (金)

- くまもりNEWS

明らかに自然環境に配慮できていないので、このメガソーラー、すぐに除去してもらおうと思ったのですが、なんと隣接地に、この60倍の面積にあたる400haの太陽光発電施設(ドイツ資本?)が新たに予定されているそうです。

ここは、市街化調整区域で、「市街地の拡大を抑制し自然環境に配慮した形で土地利用を図る」とされる場所で、地目は大半が原野。基本的には開発が規制されているはずですが、太陽光発電設備は「建築物」とはみなされないため、出力4万キロワット以上の巨大メガソーラー以外は、環境アセスメント(環境影響評価)の対象にならないのです。他にも建設予定があるそうです。

ソーラーパネルの中には有毒物質が含まれているため、何かの時にそれらがパネル外に出ることも考えられます。

国立公園内での再エネを禁止する法案も必要です。

こんなことまで私たち国民が心配しなくてもいいように、環境省が動いてください!

神奈川県絶滅危惧種ツキノワグマ イノシシ罠に錯誤捕獲され殺処分

- 2022-12-23 (金)

- くまもりNEWS

令和4年12月15日(木曜日)午前7時半頃、清川村煤ヶ谷の集落近くの山林に設置されたイノシシ捕獲用の箱わなに、ツキノワグマが掛かっているのを、見廻りに来たわなの設置者が発見しました。

本年11月から近日にかけて、同地域内では同一個体と思われるクマによる出没が相次ぎ、追い払い、電気柵設置による防除及び捕獲檻を設置する等の対応を行っている中での発生でした。

当該クマを確認したところ、令和2年に同地域内で人里に出没を繰り返し、同年12月に捕獲檻にて捕獲及び学習放獣を行った個体であると判明しました。

こうした経緯から、当該クマは学習措置を行っても農作物等のある人里への執着は強く、地域住民の安全を図るため、やむをえず捕殺しましたのでお知らせします。

熊森から

神奈川県は、10月27日に伊勢原市で捕獲されたクマの時は、神奈川県内のツキノワグマは生息数が約40頭と非常に少なく、絶滅のおそれがあるとして放獣してくださっています。今回も放獣を考えてくださったと思いますが、どうして殺処分になってしまったのか、現地調査をしてみなければわからないと思いました。

ただ、県が発表しているように、2年前に学習放獣したのにまた出てきて今度はイノシシ罠にかかったから殺処分したというのでは、納得できません。今後もこのような考えで対処するなら、神奈川県のクマは確実に絶滅します。残り40頭という数は、何度でも放獣すべき数です。

第一、私たち人間でも、飢えれば、2年前痛い目にあっていたとしても、どこまで自制心が働くか定かではなく、その事実をもって学習能力のないクマと決めつけられないと思います。むしろ2年間も自制心を保てていたのなら、すばらしいクマだと思います。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ