くまもりNews

全頭救命に向けて、本当によくやってくださっている秋田県を初め、牧場経営者など、関係者すべてを支援する体制を民間としても作っていきたい⑭

今回秋田県に来て古い映画の看板を見て気づいたのですが、1992年当時、兵庫県尼崎市の中学生たちが「ツキノワグマを絶滅させるな」と立ち上がって、当協会発足の原点となる激しいクマの保護運動を展開した背景には、1991年の校内映画上映会で、愛くるしいいたずら子グマを主人公にした秋田県が舞台の映画「イタズ」を見ていたからかもしれません。この映画を見ると、クマが人間と心を通い合わすことのできる素晴らしい動物であることがわかります。もう一度この映画を見てみたくなりました。

<秋田県庁に申し入れる熊森森山会長>

前日、秋田県佐竹知事さんとの会見を急遽申し込みましたが、急なことでかないませんでした。しかし、秋田県生活環境部部長さん、次長さん、課長さんら偉い方々が、50分間対応して下さいました。驚いたのは、ずっと県庁記者クラブの若い記者さんたちが、横で取材されていたことです。このオープンさは、民主主義の基本です。部長さんを初め、みなさんが真剣に私たちの申し入れを聞いてくださいました。何と誠実で良心的な行政なのだろうかと、感激しました。

熊森の申し入れ内容

◎必ず、全頭救命を果たしてほしい。長年クマ保護活動に携わってきた実践自然保護団体として、熊森はできる限りの協力を惜しまない。

●事件後1ヶ月、経営者もクマたちも疲労困憊しきっているため、これ以上の人的クマ的消失がおきないよう、負担軽減、飼育環境や飼育方法の改善をお願いしたい。(すでに、秋田県は連日次々と手を打っていっておられました。すばらしい県職員さん達です)

●今、日本中、世界中が、八幡平クマ牧場に残されたクマたちはどうなるのか、注目している。いったん生き物を飼ったなら、最後まで責任を持って飼うのは、人として当たり前のことだ。秋田県だけで全頭救命が無理なら、環境省(国)にも入ってもらい、飼育した動物に大人が責任をとるところを子どもたちに見せてほしい。その教育効果は計り知れないから、文部科学省も予算を組んで協力してくれるのではないか。

このあと、県庁記者クラブで、記者会見を持っていただきました。

記者さんたちが熱心に質問され、関心の高さがうかがわれました。ありがたかったです。残り28頭のクマたちの引き取り手が、現れなかったらどうなるのか、みなさんとても心配されていました。どうなろうとも、熊森の選択肢に、殺処分はありません。

人間が、金儲けの為に、または楽しむ為に、狭い檻に生涯クマたちを閉じ込めて生の喜びを奪い、利用するだけ利用して、利用できなくなったら安楽死という美名の元、殺処分してしまう。それではまるで、人間が悪魔になってしまっています。こんなことが許されるなら、人間という動物は倫理観を失い、人間社会までだめになってしまうでしょう。純粋な子供たちは、夢や希望を失い、誰もがもう大人のいう事など信用しなくなるでしょう。その弊害は計り知れなく大きく、取り返しのつかないものです。

経済第一主義病、人間至上主義病に冒され、生き物の命を使い捨てて平気な思想が、森を壊し、自然を破壊し、地球環境を復元不可能にまで痛めつけ、人類を破滅へと導いているのです。八幡平クマ牧場のクマたちの全頭救命は、単にクマたちだけの問題ではなく、日本人が西洋の自然観から脱却し、全生物の命を尊重する持続可能な祖先の文明へ立ち戻れるか、国の命運をかけた重要な局面なのです。

わたしたち心ある国民が力を合わせて、秋田県を初め、牧場経営者など、関係者すべてを支援する体制を作っていきたいと思います。

世界に広がるクマサンクチュアリ リピーターが多く、経営も黒字(ドイツ編)⑬

世界の流れはアニマルライト。動物たちにも幸せに生きる権利がある。幸せに生きている動物たちを見ていると、人間まで幸せな気分になってきます。

海外のある大きな団体が、これまで虐げられて惨めな生活を送っていたクマたちを次々と救い出して、快適な環境で幸せな余生を送ってもらおうと、クマサンクチュアリを各国に造っています。「日本にも造りたいので、ぜひ熊森にも見ておいてもらいたい」と言われ、2005年、青年スタッフ3名が、ドイツのクマサンクチュアリを訪れ、いろいろと学んできました。

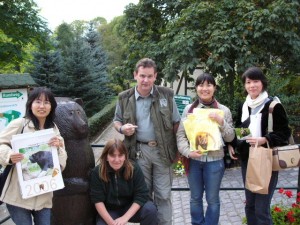

<クマサンクチュアリの入り口で>

「日本にもいつかクマサンクチュアリを造りたいので見学に行きたい」と連絡しておいたため、3名は現地スタッフのみなさんから、大歓迎を受けました。黒字経営にする方法など、立ち入ったことも詳しく教えてくださいました。

ここでは、人間が檻の中に入ります。

施設は、6ヘクタールの森を、クマが逃げ出さないように、電気柵や金網で囲ったものです。園内には小川や池もあります。ここで保護飼育されているクマたちの名前や紹介が、写真入りで展示されていました。

この日は、小学生たちが遠足で大勢来ており、クマたちの動きをやぐらから、興味深そうに見おろしていました。教育委員会の指導により、子供たちは小学生の間に1回は必ず、このベアサンクチュアリを遠足で訪れ、動物福祉や生き物達との共存について学びます。森の中のクマたちのゆっくりとした動きは、人々の心を癒します。元来クマは、大変優しくて魅力的な動物です。多くの子どもたちが、次回は両親を誘って再び訪れることになるのだそうです。

クマは、繁殖期や子育て、親別れ直後の兄弟以外は、一人だけでひっそりと生きる動物です。広い園内で、どのクマも、ひとりでそっと孤独にくらしていました。これが、クマ本来の生き方なのです。

ここのクマたちはどれもヒグマ系で、ぬいぐるみとまちがえそうです。食料は、森の中から自分で調達したもの、人間が与えたものの両方でカバーしているそうです。お年寄りたちが、クマたちの動きを見ながらのんびりと、終日ベンチに座っていました。

<金網越しにご対面>

これまで苦難のクマの人生があったのでしょうが、もう大丈夫。ここでは死ぬまで大切に保護飼育してもらえます。

いいな、いいな、こんなクマサンクチュアリが日本にもあれば、クマと人がお互いに畏敬の念を持って接し合えるような関係を再構築していけるような気がします。それはまさに、私たち日本人の祖先が持っていた、全生物と共存する持続可能な文化の再興に他なりません。

以下の絵は、2005年当時、ドイツのクマサンクチュアリを訪れた日本熊森協会の現副理事長と現環境教育部長が描いた、冬ごもり部屋を併設した日本版クマサンクチュアリです。建設費にいくらかかるのか、まだ見積もりを取ったことはありません。

世界に広がるクマサンクチュアリ The Bear Sanctuary

ブルガリア、ドイツ、カンボジア、カナダ、中国、ベトナム、エクアドル、ギリシア、オランダ、ハンガリー、マレーシア、インド、インドネシア、パキスタン、ルーマニア、アメリカ

観光客を呼ぶクマ牧場 北秋田市阿仁熊牧場の飼育作業効率の良い獣舎設計に学ぶ⑫

鹿角市のお隣にある、北秋田市の阿仁熊牧場をおとずれてみました。ここは、クマが約80頭が飼われていますが、ほとんどすべてがツキノワグマです。周りは自然がいっぱいで、とても美しい所でした。

このクマ牧場は、マタギの里観光協会株式会社という会社が運営していますが、牧場の施設も中にいるクマたちも、北秋田市の所有物で、運営経費の多くも北秋田市から出ているという第3セクター運営でした。どうして、北秋田市がそこまでするのかというと、町村合併前の阿仁町だったころ、マタギの里阿仁町ということで、観光客を集めるために造られた経緯があるからです。

第3セクターで、行政にも入ってもらっているからでしょうか、この牧場は隅々まで人の手が入っており、花壇もあって、清潔できれいでした。

この牧場では、オスとメスを完全に真2つに分けており、繁殖調整がなされていました。この日は、2人いる飼育作業員のうちの1人がお休みだということで、一人の若い男性職員が、餌やりから掃除までをひとりでこなしていました。私たちが行ったときは、彼は、高圧ホー スの水を運動場の上からかけて糞尿の洗い流しをされていました。1日4回こうやってお掃除しているということでした。この牧場は大変計算して管理しやすいように合理的効率的な設 計がなされていました。80頭もいるクマさんのお世話ですが、無理すれば1人でもできるということでした。

餌は、トウモロコシの粉などを上からコンクリートの運動場にまくやり方で、餌やりもとても簡素化されており、野菜や果物なども与えているということでした。

入り口で1袋200円のクマフードを買って、クマたちに与えてみたのですが、どのクマもお腹がいっぱいのようで、大好物なはずなのに、そんなに欲しがりませんでした。ちなみにこのクマフードは、10キロが3000円ということで、高いものです。この牧場の周りの山林にもフキがいっぱい生えていたので、採ってきてクマたちにあげると、どのクマも大喜びで食べていました。男性職員の方が、「へえっ、クマさんはこんなものが好きだったのか。それなら、この牧場の周りにいっぱい生えているよ」とびっくりされていました。青菜は人間同様、クマたちにとっても、おいしいもの、体が求める物なのでしょう。

八幡平クマ牧場の飼育が重労働なのは、獣舎があちこちに分散されており、重い残飯を持って扉を開けたり閉めたりしながら走り回ることにあります。餌や牧場設計を根本的にここのように変えることによって、飼育作業はずいぶん簡素化されるだろうと思いました。

そのためには、施設の造り直しが必要です。いったいどれくらいお金がかかるのだろうか。さっぱり見当もつきませんが、億単位であることは間違いありません。

八幡平クマ牧場に残されたクマたちの飼育員3名を県費で臨時募集⑪ いきものたちの命にやさしい秋田県

5月22日付秋田県北鹿(ほくろく)新聞によると、佐竹敬久秋田県知事は21日、八幡平クマ牧場に残されたクマたちの餌やり作業などを補助する非常勤職員3名を雇用することを決め、とりあえず、6月7月の2か月で210万円の補正予算を組んだと発表されました。内訳は、

3名の臨時職員の人件費2か月分 163.5万円

餌代やガソリン代など2か月分 46.5万円

こうしながら、一方では、1頭でも2頭でも、大切に飼ってくれるところを、冬が来るまで探し続けるということです。6月~10月までの5か月間が勝負です。

このような取り組みに対して、主に県外の人たちからは、生き物たちの命に優しい秋田県を評価する声ががどんどんあがってきているようですが、県内からは、クマなどに税金を投入するな、というお叱りの声も出ているそうで、佐竹知事もやりづらさを感じておられるだろうなと同情します。

本当は、生き物たちの命にやさしい県は、人間社会の弱者に対してもやさしい県となりますから、秋田県民のみなさんにとってもいいことなのですが。

第3セクターで保護飼育する道をさぐる⑩

22日午後、八幡平クマ牧場がある鹿角(かづの)市役所を訪れました。市長さんにお会いして、もし引き取り手がなかったクマたちが残るようなことがあれば、行政にも入ってもらって、お隣の北秋田市が阿仁熊牧場でやられているように、第3セクターでみんなでクマたちを保護飼育するしか、命を救う道がないとお伝えしようと思ったからです。急なことだったので、市長さんにはお会いできませんでしたが、担当者の方に1時間ばかり会っていただくことができました。

鹿角市では、まだ1回もこの問題で会議を持っていないということで、今の段階では、秋田県庁の動きを見ている感じでした。それというのも、八幡平クマ牧場を開設した昭和62年の時点では、今のような動物の飼育に際してのきちんとした法整備が出来ておらず(「動物愛護法」)、鹿角市は当時の経営者から、クマ牧場開設の連絡は受けたが、「水を汚染しないように注意して下さいよ」などと言っただけで、それ以上の権限がなかったといいます。

平成9年に「動物愛護法」が改正され、クマなどの危険動物は、簡単には飼えなくなりました。施設の立ち入り検査などを受けたあと、県知事からの許可が必要です。というわけで、八幡平クマ牧場はいきなり、秋田県の指導を受けることになりました。牧場の設計が、クマの立場に立ってなされていないなど、当時からいろいろと問題はあったと思われますが、すでにクマたちがたくさん飼われていたので、飼育許可取り消しなどの強力な措置は、とれなかったのだろうと思われます。

秋田県佐竹敬久知事は、今回の事件を受けて、現行法では、クマのような特定動物の施設の管理運営、設置基準、飼育基準、施設の閉鎖要件などが甘過ぎるとして、もっと行政指導が強くできるように、国に法改正を求めていくといわれています。まさにその通りだと思います。施設の中に入るのは、物ではなく、私たちと同じように命も心もある生き物たちなのです。しかも、一度飼われたら、動物たちはその檻から生涯出してもらえないのですから、最大限の動物福祉が保障されなければなりません。ちなみに、佐竹敬久知事は、昔の秋田の御殿様の家の出で、県民によると、とても優しい方なのだそうです。

八幡平クマ牧場を、鹿角市ではなく、秋田県と組んで第3セクターにするという手もあります。県関係者によると、それには県民の同意と、秋田県に利益が予測されることが必要なのだそうです。

クマを守ることは森を守ること、森を守ることは水源を守ること ⑨

このツキノワグマの子どもは、2010年愛知県豊田市で有害捕獲罠にかかった母子グマの子どもです。あのとき、豊田市の職員のみなさんが、この母子グマ の命を何とか助けてやろうと決意し、ここまで必死の思いで連れてきたのです。残念ながら、母グマはここにきてしばらくして死んだ ということで、子グマだけが残っていました。豊田市の若い職員のみなさんの「生きよ」という祈り、強い愛情がいっぱいに詰まったクマたちです。オスは「あいち」で、メスは「とよ こ」という名前です。

コンクリートと鉄格子以外何もないところで毎日外を見ているだけなのは、自分には耐えられないだろうなと 思って、近くに落ちていた小枝を入れてやると、死んだような眼をしていた子グマたちが、突然目を輝かせて、小枝をかじって遊び始めました。近くにたくさん 生えていたフキの葉を入れてやると、一瞬にして喜んで食べてしまいました。

ヒグマにも、フキの葉をやってみましたら、ヒグマたちもみんなうれしそうに食べ ていました。ここも、当協会の太郎と花子のファンクラブのように、お客が持ってきた食料を自由にクマたちに与えられるクマ園にしたら、楽しいだろうなと思いました。万一の事故がないように、職員が立ち会わねばなりませんが。

この牧場の周りの山からは、大量の水が湧き出していました。ちなみに、ここには、野生のツキノワグマたちが棲んでいます。

地元の青年に聞くと、何度も山でクマに会っているそうです。においが強烈で、犬の体臭の10倍ぐらいのにおいがするからすぐわかる。よく、ブワッ、ブワッというなき声が山の中からしてくるが、クマだということでした。私たちが知っているクマは、野生でもにおわないし、なき声などめったに聞いたこともありません。秋田のクマと、兵庫のクマはちがうのだろうかと不思議に思いました。

クマを守ることは森を守ること、森を守ることは水源を守ることです。

住民と生き物の命を大切にする秋田県⑧

八幡平クマ牧場飼育員死亡事件のあと、秋田県は5月7日から、①地元住民の安全と、②残されたクマたちの給餌作業や牧場の施錠確認の為に、秋田市の秋田県動物管理センターの職員3~4名を、1日おきに現地に派遣し続けてきました。行政としては、本当にすばらしい対応だと思います。県職員のみなさんは、片道3時間往復6時間使って現場に通い続け、黙々と作業に励んでおられました。東北人のねばり強さを感じました。従業員を全員失ってしまった牧場経営者の方は、県や県職員の方々の応援に大変感謝されていました。

21日秋田入り1日目の夜、私たちは経営者の方と夕食を共にし、じっくりと話し込みました。4年前、破たんした牧場に残されたクマを助けようとして自らも破たんしていった4代目経営者の苦悩が痛いほど伝わってきました。国民の一人として、なんとかこのような善意の人を支えねばならないと思いました。明日は、県生活環境部の職員の方と、県から頼まれた獣医さんが来られるということで、私たちは5月22日、再び牧場をおとずれました。

<みんなでクマを見まわる>

NPO法人の方々や獣医さん、県庁の職員の方が、残されたクマたちが他の牧場に引き取ってもらえるように、1頭1頭ずつの特徴を記録した台帳を作ってくださったそうです。大変な作業をしてくださっているのがわかりました。何とか引き取り手が現れますように。

秋田県の会員が、「秋田ではクマは神様だったのです。今でも、クマを大事に思っている人がたくさんいます」と教えてくれました。県知事さん以下、みんな一生懸命になって、残されたクマの命を助けようとしています。秋田のすばらしい文化にふれた思いがしました。

人もクマも獣舎も、想像を超える疲弊ぶり 八幡平クマ牧場からSOSの大声が聞こえる 5月21日⑦

八幡平(はちまんたい)クマ牧場は、十和田八幡平国立公園内にあり、周りは自然がいっぱいの風光明媚な所にありました。先日、1頭のヒグマが亡くなり、今またもう1頭のヒグマが、仲間からのいじめにあって亡くなろうとしているということでした。

クマ牧場に着くと、いきなり現地におられた新聞記者さんたちから、質問攻めにあいました。

記者「熊森は、どうしようと思ってやってこられたのですか」

くまもり「今来たばかりでまだわからないことだらけですが、とにかく、残された28頭のクマを殺処分しないで、終生保護飼育する方法を見つけるために来ました。いったん生き物を飼ったな

ら、最後まで責任を持って世話しなければならないのは、人として当然のことです。28頭ものクマを貰ってくれるところなど考えられないので、とにかくここで寿命まで保護飼育するしかないと思うのです」

この後、経営者、応援に来られていた県の職員3名、そして私たち2名の計6名は、月水金に与えているという残飯を、病院など4か所の施設まで取りに行きました。施設が遠いのと、残飯がいっぱい入った重いペール缶を運ぶのが大変なのとで、しゃべる力も失うほど疲れました。

しかも、41年間使っているというトラックはおんぼろで、リフトの油圧機が半分つぶれていました。まず支援すべきは、このトラックだとわかりました。(5月25日、熊森支援済み)

いただいた残飯入りペール缶を13缶積んで、牧場に帰ってきたのが午後3時半。時間がないため、大急ぎで走り回って給餌です。

ましな檻もありましたが、全体的に、施設は予想をはるかに超えて老朽化していました。残飯を、大きなスコップですくって餌箱に投げ入れるのですが、鉄製の餌箱が錆びてぼろぼろで穴が開いていたり、飲めそうな水がない檻があったり、真っ暗な檻にずっと閉じ込められたままの母子グマがいたりして、胸が痛みました。「とりあえず、この母子グマを日光が当たる所に移してやってください」と経営者に頼みました。(5月25日経営者によって解決済み)

経営者の方が、「熊森さん、6頭のツキノワグマだけでも助けてやりたい。お願いです。飼ってやってください。わたしは、両手をついてでもお願いしたい」と言われました。「飼えるものなら、とっくに飼ってあげていますよ。残念ながら、今の熊森はまだまだ小さくて、逆立ちしても、クマたちを飼う力などありません」くまもりが、正直に答えました。

20年も勤めておられたベテランの飼育係の方々を、事故で失って1ヶ月。八幡平クマ牧場では、経営者も、応援に派遣されている県の職員も、残されたクマたちも、施設や獣舎も、みんな疲労困憊しきっているように感じました。全てに緊急の支援が必要です。

本当に、来てよかったと思いました。現地に来なければ絶対にわからなかったことが、次々と見えてきました。何を支援すればいいのか、次々と具体策が浮かんできて、来る前よりも希望が湧いてきました。

この施設を、クマたちが快適に暮らすように改修するのは、気が遠くなるほど大変だ。1頭でも2頭でも、大切に飼って下さるところを見つけて、貰ってもらうようにすることが先決だ。この日の朝と夜とで、考えが変わりました。

この日の夜、わたしたちが秋田県に来ていることを知った県内の熊森会員から、携帯の留守電にメッセージが入っていることに気づきました。明日、早朝、県内会員が応援に駆け付けてくれることになりました。明日はレンタカーを借りようと思っていましたが、これで土地勘のある秋田の会員と、大きく動けます。

今は、全国どこに行っても、多くの町で、現地の熊森会員が車で応援に駆けつけてくれるようになりました。組織のありがたさをかみしめながら、眠りにつきました。(続く)

ひともクマも放っておけない 八幡平クマ牧場を熊森本部が急遽訪問 5月21日⑥

クマは、広大な山野を駆け巡って初めて生を全うできる動物です。そのため、クマは、人間が飼えるような動物ではありません。人間がクマを飼うことを許されるのは、クマを保護するためにやむをえなかったときだけです。戯れに、又は、お金儲けの為にクマを飼うことを、当協会は認めておりません。飼えば、必ずクマが不幸になるからです。

当協会は、野生グマの保護活動や奥山保全・再生活動に全力を挙げて取り組んでおり、連日手がいっぱいです。八幡平クマ牧場に取り残されている29頭のクマたちのことは、心配でずっと気になっていましたが、残念ながら食料援助を少しするぐらいしか余力がありません。事件後直ちにトウモロコシ粉を200キロ送ったものの、餌は足りていると言われたので、それきりになっていました。秋田県庁やNPO法人が関わってくださっているということで、何とか助けてやってもらえるようにと祈るような気持でいました。

飼育員が亡くなられたあと経営者と県庁職員が飼育作業に入っているが、少人数であり作業が大変だということを聞いて、秋田県と岩手県の熊森会員のみなさんに、どなたかボランティで飼育補助に駆け付けてあげていただけませんかと連絡をしたところ、ある会員の方から、「行ってきましょうか。ただし、雪の具合はどうかきいてもらえませんか」という電話が入りました。

初めて牧場経営者に電話をしたところ、長話になりました。この方は、平成20年から八幡平クマ牧場の第4代目経営者となられたそうです。当時破たんした八幡平クマ牧場を親子4人で見に行って、クマってかわいいなと、家族一同、クマたちにほろっとしてしまったのだそうです。他に本業があるので、残されたクマたちを助けてやろうと思われたそうです。しかし、クマ牧場の経営は、昭和62年開設当時のクマで大儲けできた頃とは世の中が変わってしまっており、本業からの収入を注ぎ込んでも注ぎ込んでも赤字が膨らむ一方。完全に破たんして、追い詰められ、閉園を宣言したところに、今回の事件。

いつの世でもそうですが、こういう時、高見の見物を楽しんでいるだけの心ない人々からの誹謗中傷が追い打ちをかけます。熊森も、何度もそのような悲しい経験をしたことがあるので、身につまされました。経営者の方は気丈に話されてはいましたが、クマたちを貰ってくれる所は全く見つかっておらず、本業と29頭のクマの世話との2足のわらじもあって、参ってしまっておられるのが伝わってきました。

ひともクマも放っておけない。

「熊森本部がまず、急遽秋田に行きます」というと、「来てくれるのか。うれしいよ」経営者の方が、電話の向こうで笑顔になられたのが感じられました。東電だって、銀行だって、破たんしたら国から助けが入る。それが人間社会じゃないか。面倒を見てくれるクマ牧場を探して、1頭でも多く保護してもらって、どうしても残ったら八幡平で終生保護飼育するしかないだろう。熊森に何ができるだろうか。まず行ってみよう。クマ29頭だなんて、とてつもなく大変な問題だけれど、相手はクマなんだから、やはり熊森が動かなくてどうする。取るものもとりあえず、5月21日早朝、本部からの2名が、神戸空港から秋田に向かいました。(続く)

日本の山地利用の実態が、飛行機から一目瞭然にわかる新緑の季節 5月21日

- 2012-05-28 (月)

- _奥山保全再生

この季節、飛行機から日本列島を見下ろすと、人工林と自然林の割合、間伐されて手入れが行き届いている人工林と、間伐もされず放置されている人工林、この2つの違いがはっきりとわかります。秋田に向かう道中、飛行機の下ばかり見ていました。

山地の濃い緑が、スギやヒノキなどの針葉樹の人工林です。薄い黄緑色の部分は、今まさに落葉広葉樹が芽吹いている最中で、自然林です。

自分がクマなどの森の動物だったら、人間によってここまで多くを針葉樹にされてしまったなら、本当に生きづらいと思いました。「クマたちの棲める森は戦後増え続け、山は良くなる一方。何ら動物たちは困っていません」と、いつも言われる行政とつながっている大学の研究者のみなさんに、「これでもですか」と見せたいものです。

秋田県の山の人工林率は、50%です。人工林率が高すぎます。(ちなみに、兵庫県の人工林率は42%)

飛行機が高度を下げると、そこの人工林が間伐されて下草が生えているか、または放置されて林内が真っ暗で砂漠化しているか、そこまではっきりわかります。地上を歩いて山地利用の全体像をとらえるのは大変ですが、この時期、飛行機を使って調査すると、何もかもが一目瞭然であることがわかりました。

結論:日本の山は、人工林を造り過ぎました。しかも、人工林のほとんどが間伐遅れで、下草が生えていません。かつて、林業家は、下草が生えていない山は山ではないと言って、下草が生えていないことを恥じて、間伐に精を出したものです。国内林業不振の今は、昔話ですが。

(写真は全て、画質を落としてあります。本当は、もっとはっきりわかります)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ