くまもりNews

祝15周年 くまもり全国大会を開催します!4月15日

- 2012-02-17 (金)

- お知らせ(参加者募集) | 企画・イベント

日本熊森協会の結成から15年間、当時の熱い気持ちのまま、奥山保全・再生活動にまっしぐらに突き進んで参りました。おかげさまで会員数も年々増え、法人化も果たしました。

今年の全国大会は、そんな熊森のこれまでとこれからがわかる、勇気と希望にあふれる15周年記念内容とする予定です。

会員のみなさま、お誘い合わせの上、どうぞご参加ください。

http://kumamori.org/subcategory/projects/15thsoukai/

熊森滋賀からの緊急署名依頼にご協力ください! 2月20日〆切

- 2012-02-17 (金)

- 東北大震災・福島原発 | 滋賀県

以下、熊森滋賀県支部からの緊急署名依頼です。

―――

「大飯原発3・4号の運転再開に反対を表明してください」

先日、福井の大飯原発のストレステストが、何故か「妥当」となり、もしや再稼動の可能性も出てきました。

何とか止めるために、市民の大きな声が必要です。

ぜひ下記の、ネットで出来る反対署名にご協力ださい。

福島では、ミミズから大量のセシウムが検出されたことで、そのミミズを食べた鳥など、食物連鎖により放射能が広がる恐れがあり、また実際、クマやシカからセシウムが検出されています。

何とか大飯原発の再稼動をくい止めたいと思います。

ご協力をどうぞ宜しくお願いします。

ネット署名ページ(最終集約2月20日)

http://www.jca.apc.org/mihama/fukushima/ooi_signature/ooi_signature1201_7.htm

呼びかけ団体:琵琶湖の水がみんなのいのち・さよなら原発ネットワーク(熊森滋賀ほか関西13団体)

2/9 兵庫県北部での除雪ボランティア 2/12も予定

- 2012-02-10 (金)

- _現地訪問・調査

今年、兵庫県北部は、所によっては記録的な大雪となっています。本部から5名で除雪ボランティアに出かけました。

道路の雪は、除雪車がよけてくれるのですが、家の前の雪はよけてもらえないので、家から出られなくなっています。ここは、戸数20軒ほどの集落ですが、すでに約半分が一人暮らしの高齢者。過疎化・高齢化が進んでいます。

「阪神間から来てくれたのか。遠い所からありがたいなあ」地元の方たちに喜んでもらえ、私たちもうれしくなりました。

「みなさん方は、楽しそうに雪かきをされるんだなあ」

地元の方がふしぎそうに言われたことばが、心に残りました。

「毎日ではたまらないでしょうねえ」と、参加した大学生。でも1時間ぐらいなら、都会の者には楽しい体験となります。(4時間は、人によってはしんどいかも・・・)

都市住民と郡部住民が力を合わせていい国を作っていくことをめざしている熊森にとって、除雪ボランティアも熊森活動の一環です。

2月12日(日)にも、除雪作業に行きます。参加を希望される方は、本部まで2月10日中にご連絡ください。

京都府がツキノワグマ保護管理計画(第3期)パブリックコメントを募集 提出期限2月10日

平成24年4月1日から平成29年3月31日までの計画です。

詳細は、京都府庁のホームページから取れます。人間の命、すべての生き物の命を次につなげるために、国民が勉強し、声をあげていきましょう。

1/29 雪の山中でのチェンソー講習会ステップ2

- 2012-02-01 (水)

- _奥山保全再生

チェンソー講習会ステップ2は、雪がちらつく現地の山中で行いました。

チェンソー講習会ステップ2は、雪がちらつく現地の山中で行いました。

「こんな寒い日でも山に入って間伐ボランティアをしてくれるのか。町のもんなのに、なかなか根性あるな。」地元の人たちも感心されていました。

人工林に光を入れて一刻も早く動物の棲める森に戻してやりたい。そのためにはチェンソー部隊がいくつも必要です。教える方も教えられる方も、必死です。この日は5人(男性2人女性3人)で21本間伐しました。早く上達して、地元の皆さんの山を、間伐して歩きたいです。女性でも本気の人なら、十分チェンソー間伐ができることが分かりました。

以下、参加者の感想です。

R・Oさん

初めはやはり少し怖さもあったが、すぐにチェンソーに慣れました。慎重に講師の教えに従って楽しくステップ2を終了できました。早く安全に間伐できるようになりたいです。

E・Aさん

雪の中で講習会をやったのですが、チェンソーで切っている間は不思議と温かかったです。のこぎり間伐を体験したことがあるので、「受け口、追い口」をつくって木を倒した事はありました。でもチェンソーでの感覚にまだ慣れていないので、もっと練習をしたいです。今日はありがとうございました。

Z・H

座学で習った事で忘れている事も多く、また、チェンソーはとても難しいものと思っていましたが、実際に手で持って使ってみると、体感することによって身につく感じがしました。講師の教え方も丁寧で分かりやすかったです。

「兵庫県第3期ツキノワグマ保護管理案」パブコメのお知らせ ④本日1月31日が最終締切日です

- 2012-01-31 (火)

- _クマ保全

本日1月31日が「兵庫県第3期ツキノワグマ保護管理案」パブリックコメント提出締切日です。まだの方はメール、FAXで本日中に届けましょう。この保護管理計画は、兵庫県独自のものではなく、国(環境省)の自然観・動物観に基づくものです。問題があれば、県よりも国に責任があります。これを機に、全国民に考えていただきたいパブリックコメントです。

「兵庫県第3期ツキノワグマ保護管理案」に対する熊森見解

1、この保護管理案は、クマ数しか見ていません。

→くまもり見解:生物学習は、その生物が生きている環境抜きには成り立ちません。今回の計画案は、クマ生息地の人工林や自然林の実態について、全くふれておらず、生物を論じる時の基本が抜けています。クマ生息地の人工林率や、残された自然林の植物相・動物相の記述を入れてください。また、兵庫県のクマの生活史や学術捕獲の実態などについても、全く記述がなされていないので、入れてください。多発しているイノシシ罠へのクマの誤捕獲についても詳細な実態と対策を入れてください。

2、目的を達成するための方法の記述が、抜けています。

→くまもり見解:前回までの保護管理計画に記載されていた、「人とツキノワグマとの棲み分けを復活させることによって共存をめざす・・・」という言葉を、必ず今回の計画案にも入れてください。奥山にもう一度クマたちのえさ場を復元するための綿密な実施計画を入れてください。これなくして、地元の被害問題は解決できないでしょう。

3、条件規制されていないものを比較しており、科学的とは言えません。科学データの処理法として、異常数は外して生息数を論じるべきです。

→くまもり見解:今回の計画案では、クマの目撃数の増加や、捕獲数の増加によって、クマが激増したことになっています。しかし、以前地元はクマを見かけても、ここらにはクマがいて当然として見守るだけで、行政に報告しない人が多く、クマ用捕獲罠、イノシシ用捕獲罠とも、ほとんどかけていませんでした。たとえば2010年は、山の実りが夏からなかったという異常年だった上に、クマを見かけたら報告することが徹底され、罠も各地に多数設置されました。その結果、目撃数の急激な増加や、捕獲数の急激な増加があったとしても、条件規制が出来ていないのですから、クマ生息数の比較には使えません。比較できないデータを使って、クマ生息数が激増したという結論を導くのには無理があります。2010年のような並外れた数値は、科学データの処理法としては省くべきです。

4、他人が検証不可能なものは、科学ではありません

→くまもり見解:数字化だけが科学ではありません。クマの生息推定数が本当に中間値650頭になるのかどうか、公表されているデータでは、検証不可能です。今回の計画案は、検証不可能な中間値650頭という数字によって、全編が貫かれ対応が策定されています。もしこの数字に誤りがあれば、今回の計画案は意味をなさなくなります。検証可能な生息数算出にしてください。

5、この保護管理案には、第3者によるチェック機関が全く用意されていません。

→くまもり見解:クマたちの命を奪うのですから、慎重のうえにも慎重にすべきで、当協会のようなな自然保護団体のチエックに耐える捕殺にすべきです。チェック機関を創設してください。

6、捕獲場所や捕殺後の状況など、ほとんどの情報が非公開とされている。

→くまもり見解:情報公開がなされないと、心ある県民の理解を得ることはむずかしいでしょう。

7、他生物の生命尊重思想が感じられない。

→くまもり見解:この保護管理案には、クマを有害駆除することや狩猟することなど、「殺す」を表す言葉が満載されています。一方、クマへの共感や理解、愛情を表す言葉が1か所もありません。子どもたちや生き物に愛情を感じる県民の理解を得ることはむずかしいでしょう。

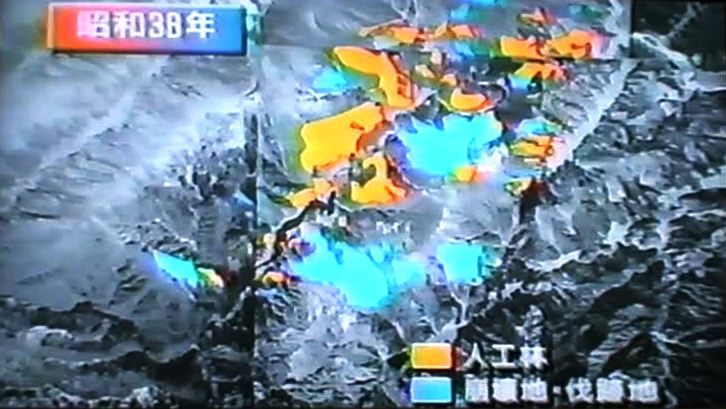

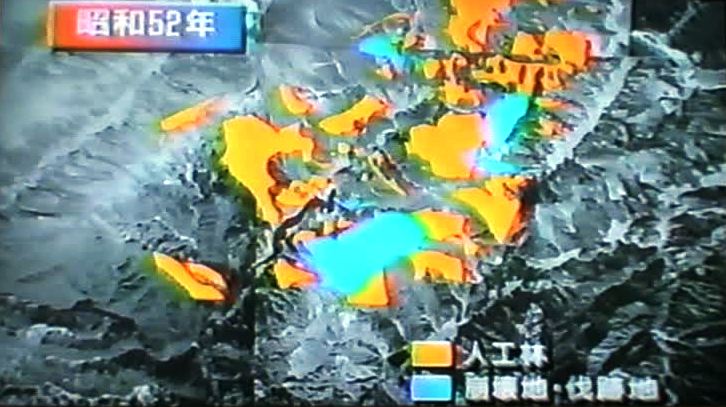

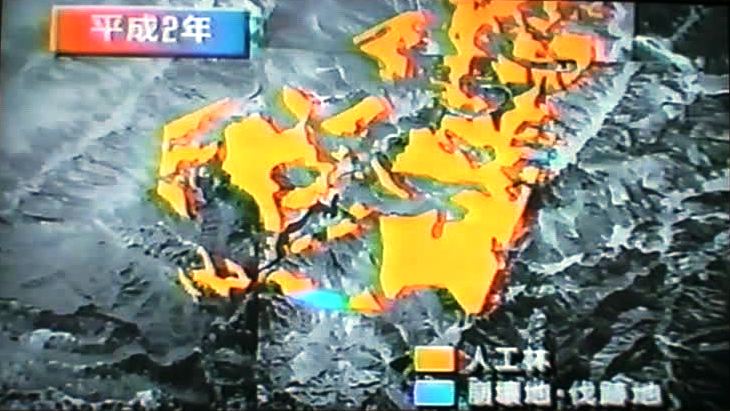

戦後の奥山人工林の拡大記録 (広島・山口・島根県境に位置するクマたちの生息地だった西中国山地)

- 2012-01-30 (月)

- _クマ保全

体が恐怖で震えるお勧め本 「ハチはなぜ大量死したのか」

- 2012-01-30 (月)

- 推薦図書

「ハチはなぜ大量死したのか」ローワン・ジェイコブセン著 仲里京子訳 2009年文藝春秋発行 1905円

アインシュタインが「蜂がいなくなったら人類は4年しか生きられない」と予言した話は有名です。実際今、2007年春までに、北半球の西洋ミツバチの4分の1が消えたそうです。

アインシュタインが「蜂がいなくなったら人類は4年しか生きられない」と予言した話は有名です。実際今、2007年春までに、北半球の西洋ミツバチの4分の1が消えたそうです。

ミツバチの集団失踪、これはアメリカではCCDと呼ばれています。コロニー・コラプス・ディスオーダー。

農薬、単一作物栽培、遺伝子操作作物、抗生物質の多用、ストレス、栄養不足、ダニ、細菌、電磁波、様々な原因が考えられますが、今のところ原因は不明です。ミツバチの集団失踪について、知れば知るほどこわくなってきます。

人間が、経済の為にハチの体を改変し、本来のハチではないものに変えてしまったのです。

牛を、経済の為に本来の牛の体ではないものに変えてしまったのと同じ構造です。

この本を読んで、私たち人間がどれほどハチの恩恵を受けていたのか知りました。

そのハチに対して、人間が行ってきた非人道極まりないことを知って、おぞましくなりました。人類全体が、他生物の迷惑や悲しみや苦しみなどつゆも考えられなくなり、自分勝手なことをしてきたこと、今もしようとしていること、これらは絶対に許されることではないでしょう。

1999年に当時の環境庁が導入したワイルドライフマネジメント(日本語訳:野生動物保護管理)もその典型です。なぜ野生動物たちは研究者に恐怖の捕獲を受け体に印をつけられ、研究者が決めた生息数に一定するように、毎年殺されて調整されねばならないのでしょうか。

「森を返してほしい。森さえあれば、人間の所になど出て行きません」私達にはこのような野生動物という弱者の声なき声が聞こえてきます。環境省が地元の人たちに呼びかけている「殺生の勧め」は、地元の人たちを今以上に不幸にするものであると、私たちはこのことにも胸を痛めています。

究極の牧場 生乳販売 「想いやりファーム」(北海道十勝平野)

- 2012-01-30 (月)

- くまもりNEWS

日本の乳牛は、1頭の子牛を生むと十数頭の子牛にあげられるまでの大量のお乳が出ます。元々、こんな牛は自然界には存在しません。人間によって体を異状な状態に改変させられたのです。その結果、牛は草だけではもう生きられなくなってしまっています。人間によって、牛たちは、トウモロコシなどの穀類や骨粉などを与えられないと生きていけない体にされてしまったのです。

一般的には、2頭子牛を生むと、母牛は殺されて牛肉にされてしまいます。そのため、日本の牛の寿命は4年です。このような畜産のあり方に疑問を持った方が、牛への思いやりいっぱいの「想いやりファーム」を立ち上げられています。牛の体を工場生産としてみるのではなく、私たち人間と同じ生きものとして見られて、本来の牛の体に戻すことをめざしておられます。搾乳量も、一般牧場よりぐんと減らしています。

牧場には数十頭の牛がいます。今のところ、最高年齢の牛は12歳だそうですが、いずれ、年老いてお乳が出なくなっても、これまで役に立った牛たちですから、寿命までめんどうをみて安らかに過ごしてもらうようにする予定だそうです。

そんなことをしたら、採算が合わなくなる?!経済性だけを追い求めてきた人間社会は、人間を幸せにしたでしょうか。経済よりも大事な事、それは、人間性を失わずに全ての生き物たちといっしょに生きる事ではないでしょうか。

思いやりファームの牛たちは、追い立てられることがありません。広い牧場、自由な獣舎・・・・こんな飼い方をされている牧場の牛乳なら、高くても仕方がない。思わず買いたくなりますね。おっと、ここでは、牛乳ではなく、高温殺菌などの手を一切入れていない生乳(せいにゅう)だけを販売しています。こんな牧場が増えてほしいですね。このような畜産が一般的になれば、日本の畜産は多くの人間を養えなくなるでしょう。しかし、そもそもこの狭い国に、1億2800万人もの多くの人口を持ったことに、一体どれだけの意味があったというのでしょうか。

「想いやりファーム」のホームページ http://www.omoiyari.com/

「兵庫県第3期ツキノワグマ保護管理案」パブコメ ③計画案の根拠となっているツキノワグマの推定生息数計算は市民検証ができない状態にある

- 2012-01-30 (月)

- _国会・行政

今回の計画案は全て、兵庫県のツキノワグマが、推定313頭~1651頭(中間値649頭)に激増したという前提で作られています。

計画案には、生息数推定に用いたのはマルコフ連鎖モンテカルロ法で、推定方法の詳細は、ワイルドライフモノグラフ3号第3章を参照のことと、脚注に小さな字で書かれています。

しかし、ワイルドライフモノグラフ3号第3章を読んでみても、【目撃数、捕獲数、捕殺数、放獣数、再捕獲数などのデータに、ブナ科堅果類の豊凶の影響を補正した】となっており、研究者がどの数字を用いたのか、その数字採択は妥当だったのか、また、などには具体的に他に何が入れられたのか、補正と言われてもどのように何を補正したのか書かれていないため、市民検証が不可能です。熊森は県当局に対して、313頭~1651頭という数字が出てくる全過程を検証したいので、目の前で算出過程を見せてほしいと要望していますが、コンピューターが長時間かけて出すものだから無理という回答です。

国立大学で教えておられる数学者に第3章を読んでもらったところ、幾様にでも生息数は算出でき、この記述では検証不可能との回答を得ました。しかも、検証以前に、マルコフ連鎖モンテカルロ法が、人目を避けてひとりひっそりと生きている大変知能の高いクマという生物の生息推定数を出すのにふさわしい方法なのかどうか、そこからして議論されるべきだろうということでした。

群れを作って生活するサルやシカなどと比べると、群れず、しかも人に姿を見せないようにして暮らすクマの生息数の推定は、困難を極めます。人とクマが棲み分けて共存する社会を取り戻すために、今後も、捕獲、全身麻酔、発信機装着などとクマたちの体と心に耐えがたい負担をかけている生息数の推定に全力をあげるべきかどうか、熊森は疑問に思います。

●熊森の考える兵庫県内ツキノワグマの生息推定数

兵庫県は、2010年に約140頭のツキノワグマを放獣したそうです。その時点で140頭いたことが確かなのだから、推定生息数は140頭~とすべきでしょう。2010年は山に実りがないというありえない異常年であったため、すべてのクマたちが人里に近づき、ハチミツ入りの罠に次々とかかったと考えられなくもありません。2011年に無標識のクマが罠にかかったのであれば、何頭がどこで罠にかかったのかなど、学術捕獲も含めてすべてデータを公表していただかないと、私たちには県発表の推定生息数が妥当かどうかの判断がつきません。

大事なことは、このように困難な生息数推定に、多くの人・金・時間を使うよりも、クマが何頭いてもいいから、以前のように集落に出て来ないようにすることではないのでしょうか。そのためには、奥山にもう一度、クマたちが生息できる豊かな森を復元してやらねばなりません。兵庫県のツキノワグマ保護管理案は、誰の目にもはっきりと検証できるクマたちの奥山餌場復元にこそ、対応策の重点をシフトすべきであると思います。

もし、兵庫県のツキノワグマ推定生息数313頭~1651頭(中間値649頭)が、現実とかなりかけ離れていたならば、今回の保護管理計画案はすべてひっくりかえってしまうのではないでしょうか。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ