番組名:石川和男の危機のカナリア

放送局:BSテレ東

放送日:2022年4月23日、30日(各日7:00〜7:30)

放送内容

2022年4月23日は「再生エネ バブル崩壊」のテーマで太陽光発電の問題点を議論します。

翌週30日は風力発電の問題を取り上げます。

いずれも山口共同代表が全国の実例や豊富な知識を基に的確なコメントをしました。

・

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

ホーム > くまもりNEWS

5/22「東北の山の今と未来を考える」集会 午後1時~4時

~再エネ森破壊にNO表明~

・

★STOP再エネ森林破壊。止めるのは私たちの声!

5/22「東北の山の今と未来を考える」集会(宮城県加美郡加美町)にご参加ください!

東北の山々を削り、木々を切り払って、メガソーラーや巨大風車が多数建設されようとしています。

クマをはじめ野生動物たちの棲家が失われてしまいます。

水源の森を失うことは、地域の人々の安全安心な生活も脅かします。

現在、このような森林破壊を止める法律はなく、このままでは本当に開発がどんどん進んで行きます。

たくさんの人が今声をあげないと東北の豊かな森は失われてしまいます。木を切られ、山を削られてからでは取り返しがつきません。

今まさに瀬戸際の状況にある宮城、青森や東北の人たちを一人でも多くの方に知っていただき、応援してほしいです。

・

国民1人1人の動きに東北の森の未来がかかっています。

・

5/22の集会には、宮城県、青森県で活動する団体が結集。

熊森からも東北の山々を守るため、全国から多数ご参加をお願いします。(詳細は↓チラシをご覧ください)

30年前、森を壊されて生きてけなくなったクマたちが山から出てきて有害獣のレッテルを張られ、片っ端から人間に撃ち殺されて絶滅しようとしているのに、どうして大人たちは何もしないのかと思った、まさにTell Me Whyの中学2年生は、今や日本を代表する実践自然保護団体の会長です。

「声を上げなきゃ誰にもわからん、行動しなくちゃ何にも変わらん」当時、クマの絶滅阻止に向けて動きに動いた中学生たちの合言葉のまま、彼女は25年前に日本熊森協会を立ち上げて、声を上げ続け行動し続けてきました。4年前から会長に就任し、熊森会員19600名を率いて弁護士業のかたわら、全国を飛び回ってこの国土でみんなが生き残るための奥山保全を訴えています。

室谷会長が、これまでの25年間を振り返って、また、次の25年間を見据えて、奥山保全や再エネによる森林伐採に法規制を求めるなど基調報告で語ったことは、次の会報111号で詳しく会員の皆さんに報告させていただきます。会長の力強い決意表明に、出席した会員たちも大拍手でした。

基調報告する室谷会長

次の25年間を推進する熊森本部スタッフたちですと、会長から紹介された平均年齢30代の9名。

熊森本部スタッフの最年少は今年新卒職員となった22歳!右から4人目

特別報告は、再エネ事業からいかにして奥山の森林を守るかの中間報告です。

舞台のようす

5月国会に提出される盛土法案や、4月21日から始まった4省庁(経産産業省、国土交通省、環境省、林野庁)合同検討会が、再エネ名目の森林伐採をどこまで止められるか、まだ未知数です。

・

人間や、もう一つの国民である野生鳥獣がこの国で生き残るために、奥山水源の森を伐採してはならないという国民の声を大声にして、国会議員の皆さんに届けねばなりません。政治は、国民の大声があってこそ動くのです。

・

「熊森は本当にすごいことをしているんですね。特別報告に目が釘付けになりました」と、参加者から感嘆の声をいただきました。

・

参加者の皆さん

国会議員の皆さんのご出席が少しずつ増えてきています。

参議院議員 ; 片山大介議員 嘉田由紀子議員

衆議院議員 : 和田有一朗議員 中野洋昌議員

務台俊介議員(環境省副大臣)ビデオレターで参加です。

務台俊介環境副大臣

他にも、高橋光男参議院議員と赤羽一嘉衆議院議員の秘書さんが参加してくださいました。

将来的には、各会派の国会議員さんが何十人も参加してくださる会にしたいです。

・

デルタ航空の大隅ヴィクター日本支社長も、来賓としてご出席くださいました。

ご挨拶されるデルタ航空大隅日本支社長

・

第2部の最後まで残ってくださった方々と、最後に記念撮影をしました。

撮影時だけ一斉にマスクを外しました

・

ご出席くださった皆さんとオンラインで見てくださった皆さんで、合計200名強のご参加でした。

皆さん、お忙しい中ありがとうございました。

来年も、熊森すごいな、本気だなと言ってもらえるような活動報告ができるよう、今年も熱く燃えに燃えて活動していきます。

新潟県企業会員であるマルソー株式会社から、今年も豪華なお花をいただきました。(完)

p.s 日本の自然を守りたいと心から願う、正義感、情熱、行動力にあふれる青年の皆さん、くまもりで先頭に立って活動されませんか。ご入会をお待ちしています。

無我夢中で走り続け、気が付いたら、くまもりは四半世紀の歴史を持つまでなっていました。

設立以来、本当にいろいろな困難が何度も生じましたが、すべて乗り越えての堂々の25年です。

内外の誹謗中傷にもめげず、この25年間全くぶれることなく、ますます大きく発展しようとしています。

最初からかかわってきた私たちにとっては、感無量です。

第25回くまもり全国大会、例年通り、くまもり発祥の地、兵庫県尼崎市のJR尼崎駅前ホテルでの開催です。

まだコロナが落ち着かず、定員200名会場は100名に人数制限、テーブルは一人ずつアクリル板で仕切られています。

会場準備風景

午後1時丁度に開始しました。

この1年間に亡くなられた会員など関係者26名を追悼するために全員起立で黙祷。

その後、オープニング。

10歳のデクラン・ガルブレイス君(イギリス)が全身全霊で歌いあげた ♪ Tell Me Why ♪の再登場です。

6年前にも用いましたが、ウクライナでの戦争が続いている今、世界中の大人たちにこの歌を聞いてもらいたいと思います。この戦争を見ていると、地球上で一番愚かで罪深い動物は人間ですと言われても、しかたがないです。

大人は何をやっているんだ?!もう恥ずかしくて子供たちに合わせる顔がありません。そんな気持ちです。

戦争は最大の自然破壊、人間破壊です。

まず、ミサイルで破壊されたウクライナのアパートの写真から。

デクラン君が歌います。

まだ見られていない方は、以下をコピーして、ぜひユーチューブでご覧になってください。

Declan Galbraiith – Tell Me Why 日本語訳

以下、日経4月19日記事

・

政府は太陽光発電のさらなる導入拡大を狙い、省庁横断の検討会を近く立ち上げる。山林を切り開く乱開発を是正し、平地や建物の屋根に誘導する。環境破壊や土砂災害の懸念を払拭し、住民の理解を促す。2030年度までに温暖化ガスの排出を13年度比で46%減らす政府目標の達成に向け、省庁間の連携を強化する。

・

経済産業省と環境省、農林水産省、国土交通省の4省が共同で事務局を務める。21日に初会合を開き、今年夏ごろに太陽光発電の特性に合った用地を確保するための基本的な考え方を取りまとめる。

・

固定価格買い取り制度(FIT)の開始以降、山林を切り開く太陽光発電の開発や豪雨などによる崩落事故などが発生している。例えば、貯水機能が不十分となり、国交省や都道府県が法令違反と判断しても、経産省が把握できなければ売電収入を継続して得られる。関係省庁が協力し、早期に対応できる体制を整える。自治体との連携も課題になる。

・

政府は30年度に、発電量の36~38%を再生可能エネルギーでまかなう目標をかかげる。太陽光や風力などは景観の悪化や土砂災害の懸念、不法投棄などで地域住民らとトラブルになるケースもある。条例で設置に規制をかける自治体も増えてきた。太陽光パネルなどの設置に適した用地が限られるなかでの導入加速が課題となっている。

・

熊森から

こんなに政治を心強く思ったことは初めてです。

わたしたち全国再エネ問題連絡会のメンバーは、あらゆる政党、関係省庁に、

「再エネ事業でふるさとの山が壊される。

助けてほしい。

業者は合法だとして住民の声など全く聞かない。

法規制をかけてほしい」

と訴え続けましたが、なかなか国の動きは見えませんでした。

早く法規制をかけてくれないと、森林伐採が始まってしまう。

山が切土、盛土されてしまう。

私たちは、焦りました。

・

そんな中、国土保全のために、政権与党の責任で、法規制をかけようと決意してくださった国会議員が現れました。

どんな活動も、どんな行動も、最初は一人から始まる。やっぱり大事なのは最初の一人の一歩踏み出す勇気です。

与党議員が決意するとこんなに早くことが進むのかと、今回、思い知らされました。

夏に規制がかかるまで、地元の皆さんはどんなことをしてでも、森林伐採型・自然破壊型の再エネ工事を阻止し続けてくださいとのことです。

次世代のために、全生物のために、大人住民は責任をもって水源の森保全のため、自然環境保全のための行動を!

今だけ・金だけ・自分だけの業者に、泣き寝入りする必要なし!

再エネ問題で困っている地元の皆さん、全国再エネ問題連絡会の旗のもとにお集まりください。

検討委員の皆さん、森林伐採型風力発電の法規制もよろしく。

・

番組名:石川和男の危機のカナリア

放送局:BSテレ東

放送日:2022年4月23日、30日(各日7:00〜7:30)

放送内容

2022年4月23日は「再生エネ バブル崩壊」のテーマで太陽光発電の問題点を議論します。

翌週30日は風力発電の問題を取り上げます。

いずれも山口共同代表が全国の実例や豊富な知識を基に的確なコメントをしました。

・

熊森から

国土保全のために再エネによる自然破壊問題と人生をかけて闘っている静岡県函南町の山口共同代表の話は、人の胸を打ちます。

裏付けとなる膨大な資料もお持ちで、すごい知識量です。

早朝ですが、BSテレ東は、全国どこでも視聴可能ですから、ぜひご覧になってください。

録画しておいて後で視聴でもいいです。

国内外の投資家による投資目的だけの森林伐採型・自然破壊型再エネ事業が、住民の声を無視して全国各地で推進されています。

これらの事業は法違反ではないため、住民が阻止することは大変難しい現状です。

「くまもり通信110号」でもお知らせさせていただいた通り、熊森は無謀な再エネ事業に対して勇気いっぱいに闘っている他団体と組んで、昨年、全国再エネ問題連絡会を結成し、共同代表と事務局を受け持っています。クマの棲む森をこの国に残そうとしている熊森にとって、奥山の森林が再エネ事業によって次々と伐採されていくのを黙って見過ごすわけにはいきませんから、全力で声を挙げています。

これまで、国会議員、各省庁を次々と何度も回って、「国の存亡がかかっている、水源の森を伐採し続ける再エネ事業に規制をかける法律を至急作ってほしい、各省庁がばらばらの縦割りでは規制がかけられないので、各省庁に横串を指す形で法規制を急いでほしい」と、必死で訴え続けてきました。

以下は、農水省の4月19日のプレスリリースです。

詳細はわかりませんが、ついに政府が動いてくださるのだろうと期待しています。

オンラインで公開とのことですので、可能な方は是非視聴なさってください。

再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理の在り方に関する検討会(第1回)を開催します。

・

農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省は、4月21日(木曜日)に「再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理の在り方に関する検討会」(第1回)を開催します。

本検討会は公開で、オンライン中継を行います。

2050年カーボンニュートラル及びエネルギー基本計画で掲げた、2030年度に再生可能エネルギー36~38%導入という野心的な目標の実現に向けて、再生可能エネルギーの主力電力化を進めていくに当たっては、地域の信頼を獲得しながら、地域と共生した再生可能エネルギー導入拡大を進めていくことが重要です。

一方で、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、一部の地域では、災害や環境への影響、再生可能エネルギー設備の廃棄などへの懸念が指摘されています。

そのため、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理に向けた施策の方向性を関係者に幅広く議論いただくことを目的とし、農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省が共同事務局となり、有識者や実務者等から構成される検討会を開催します。

令和4年4月21日(木曜日)9時30分~12時00分

オンライン会議

本検討会は公開で、オンライン中継を行います。資料及びオンライン中継のURLは、検討会当日までに、以下のページに掲載いたします。

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/saisei_kano_energy/index.html(外部リンク)

(4月21日公開予定)

日本には7種のシカが存在します。鹿児島県西之表市馬毛島の固有種であるマゲシカは、馬毛島にしか生存せず、今、防衛省が計画している馬毛島の基地化が実施されれば、間違いなく絶滅します。

・

・

以前の馬毛島

・

基地化が進む馬毛島

4月15日金曜日、マゲシカが生き残れるような基地計画に変更していただけるよう、森山名誉会長、室谷会長、熊森顧問の赤松先生と職員羽田が要望書をもって博多市にある九州防衛局の伊藤哲也局長を訪問しました。

森山名誉会長は、島の真ん中に真水がこんこんと湧き出しているところがあるので、その場所を残さないとマゲシカをはじめとする動物たちはは生き残れない。絶滅は取り返しがつかないことなので、何とか考えてほしいと強く訴えておられました。

伊藤局長は、

「環境影響評価は防衛省主体で始まっていて、今は準備書の段階に入っている。防衛省としてはマゲシカを絶滅させることなく、保護区を設けて守っていく考えである。」

と話してくださいました。

赤松顧問はいきなり、マゲシカを長年研究されてきた研究者に電話して、何か話しておられ、その後、電話を伊藤局長に回されていました。その場ですぐに事が運んでいくことにびっくりしました。

今回、九州防衛局行きに同行させていただくことになって、北大の立澤史郎先生の論文や、これまでの新聞記事など手当たり次第に読み込んで行きました。最後に、名誉会長が私、羽田に、発言を求められたので、

「国の調査では、マゲシカの生息推定数は700~1000頭とされているが根拠が薄く、保護区案も十分とは言えないないと思います。マゲシカはオスが草地、メスと子供が森林に棲み分けているということなので、生態学的に考えると、ただ土地を残すだけでは保全できません。馬毛島の前の持ち主が入島を禁止したため、もう22年間も生態調査がなされていません。今回、研究者の方を島に入れて、まず、詳細な現状調査をしてもらうべきだと思います。」と、発言させて頂きました。

ロシアのウクライナ侵攻を見てもわかるように、国の防衛は非常に重要なことです。だからといって種を絶滅させていい理由にはなりません。何事も人間だけの都合で動かず、野生動物と共存できるように最大限の配慮をしていくべきです。そのために声を上げ、行動していこうと思います。

赤松顧問から

赤松顧問がこの日のことをご自身のブログに書いてくださいました。以下にご紹介します。

鹿児島県の種子島や屋久島に隣接して浮かぶ馬毛島。長い歴史と経緯を持つものの、いまは無人島。そこを政府は、海空自衛隊の訓練基地及び米海軍の空母艦載機着陸訓練(FCLP)などに使用するべく、取り組みを進めてきています。国の防衛のためとはいえ基地施設移転には地元自治体も反対の声をあげ、マゲシカなど絶滅が危惧される野生動物保護の観点から環境保護団体も厳しい眼差しを向けてきています。そんな状況の中で、一般財団法人「日本熊森協会」の室谷悠子会長、森山まり子名誉会長らと共に、同会顧問を務める私は、去る15日の午後13時半に、九州防衛局に伊藤哲也局長を訪ね懇談、要望をしてきました◆要望の中身は、①かけがえのない馬毛島の自然を残すことは、生物多様性条約を批准している日本としての国際的な信用、評価に関わる。マゲシマをアンブレラ種とする馬毛島の生物相、生態系を必ず守って欲しい②1987年いらい馬毛島の生態研究を続けてこられた立澤史郎北海道大助教授らに、早急に入島許可を与えて調査研究を再開してもらい、防衛局の今後の基地づくりに助言して貰ってほしいーというものです。要望懇談では、マゲシカの絶滅を防ぐには、島の半分の面積が必要とされること、とくに、中央部の森林環境と水を飲める場の保全確保が大事だと訴えました。更に、工事に当たって、外来種が島に入らないように細心の注意をすべきことも強調しました◆馬毛島の自然は、他のシカの生存する地域に見られるような天敵もいず、大雪も降らないため、マゲシカの生態系がどのように保持されてきたかを研究できる重要なフィールドです。ところが2000年以降、入島が禁止されたため、研究者による生態研究は途絶えてしまっているのです。これまで中心的に研究を進めてきた立澤氏にその場で連絡をし、電話で直接伊藤局長に本人からも要請をして貰いました。伊藤局長は、現在のところ環境影響評価を実施しているところで結論が出るまで今しばらく時間がかかるとした上で、調査のための同島上陸については、本省に相談し、前向きに結論を得たいと答えました。同局長の終始一貫した誠実な対応に、我々は感謝の意を表明しつつ、強く実現を要望したしだいです◆同島の地形を写真資料などで概観すると、あたかも航空母艦の甲板のような平面部分が多いように見えます。基地として使われるべく整地されていくならば、同島のマゲシカの生存は極めて困難になっていくことは否めません。「基地をとるか、マゲシカをとるか」といった二者択一になると、どうしても不毛の論争になり、「自然破壊、軍事優先」になりがちです。ウクライナ戦争が連日報道される中で、我々の眼も心も大きく揺さぶられています。今こそ、生きとし生けるものへの慈しみを持つことが大事です。人間だけではない、全ての生物生命尊重の観点に立ち、安全保障と自然保護の両立を図る知恵を絞らねばならないでしょう。今後も事態の推移をしっかり見守り、成り行き任せにならないことを決意して、防衛局を後にしました。(2022-4-18)

4月17日、兵庫県赤穂市の加里屋まちづくり会館で「くまもりカフェ」を開催しました。このイベントは赤穂市在住の会員からの提案で企画し、27名の方が参加されました。

午前中は、赤穂城跡散策ツアーを行いました。実際に発掘作業に携わっておられる赤穂市教育委員会生涯学習課文化財係の荒木幸治さんが解説をしてくださいました。

赤穂と言えば、赤穂義士ゆかりの地として有名ですが、それ以外にも神田、福山と並んで日本三大水道と言われている水道について詳しく教えてくださいました。水源から水を引いただけでなく、侍屋敷や町家の各戸にまで給水されていたことなどが調査によって分かっているそうです。荒木さんのお話は大変面白く、2時間があっという間に過ぎてしまいました。

午後のくまもりカフェでは、室谷悠子会長は、ナラ枯れの発生によって野生動物たちの生息地である水源の森は劣化しつつあり、それに追い打ちをかけるように、利益優先のメガソーラーや大規模風力発電施設の建設で大規模に伐採されている日本の森の危機的現状について訴えました。

赤穂市北部と上郡町で計画されている産廃処分場建設反対運動を行う「西はりまの自然をまもる会」の小河尚子会長が登壇され、活動について話してくださいました。

最終処分場の予定地である西有年・梨ヶ原の山林は、1991年頃から土地の買収が始まり、その後業者によって自治会長に協力要請が行われるなどして計画が進められていました。2021年に産廃処分場反対を公約に掲げた町長が誕生し、住民投票条例が可決されたことで、今年7月に住民投票を行うことになったそうです。

明石公園の樹木伐採にストップをかけた「明石公園の自然を次世代につなぐ会」から、明石市市議会議員の丸谷聡子さんと奥津晶彦さんによる活動発表も行われました。

こちらの「くまもりカフェin 赤穂」の様子を赤穂民報さんが取材をしてくださいました。webサイトに記事が掲載されていますので、ぜひお読みください。https://www.ako-minpo.jp/news/16591.html

・

「くまもりカフェ」は、次回は5月29日(日)に西宮市勤労会館で開催を予定しています。詳細が決まり次第、広報をしますので、ぜひご参加ください。

以下、赤穂民報記事より

「熊が棲む森は水源の森」保全よびかけ

野生動物保護と水源保全をテーマに話し合う「くまもりカフェin赤穂」が17日、加里屋まちづくり会館であり、森を守る大切さについて講演や事例報告などで考えを深めた。

熊をシンボルに奥山水源の森の保全・再生や大型野生動物の保護にボランティアで取り組む実践自然保護団体「日本熊森協会」(本部・兵庫県西宮市)が主催。室谷悠子会長が「日本の森で起こっていること」と題して講演した。

室谷氏は、戦後に国内全土で進められた造林政策によって600万ヘクタールを超える原生林が失われた結果、多種多様な木の実や果物、昆虫を食べて生息するツキノワグマが激減したと指摘。さらに森の保水力が低下したことで土砂崩れのリスクが高まっている問題点を挙げた。

「農業や林業だけでなく、漁業や工業など、あらゆる産業を支える水を自給できなければ日本は衰退してしまう」と警鐘を鳴らし、「クマの棲む森を守ることが生態系そのものを守ることになり、水源となる森を守ることになる」と保全の重要性を訴えた。

同協会が宍粟市内で実施している人工林を自然林に戻すための植樹活動では15年ほどで森が育ち始めているといい、「林業は採算のとれる条件の良い場所で行い、尾根や急斜面などは自然林に戻す」とすみわけを提案。また、各地で風力発電や産業廃棄物処分場の建設によって貴重な森が伐採される恐れがあることに触れ、「経済のためなら豊かな自然を犠牲にしても構わない、手続きさえ踏めば環境破壊できる前提の社会になっている」と法制度を含めた方向転換を呼び掛けた。

室谷氏はメガソーラー計画が住民運動によって中止、縮小された実例を挙げ、「地域が止めるために本気で動き、規制する条例を自治体がつくったときに計画が止まっている」と話し、「住民一人一人が意見を出すことが重要。それによって地元議会や首長が動く」と語った。

くまもりカフェが開催されたのは丹波篠山、西宮、明石に続いて4か所目。約20人が参加した。産廃処分場建設への反対運動を行っている「西はりまの自然をまもる会」の小河尚子会長、県立明石公園の樹木伐採にストップをかけた「明石公園の自然を次世代につなぐ会」の奥津晶彦さんらの活動発表もあった。

こんにちは。今年4月より熊森新職員となりました、羽田真尋(はねだまひろ)と申します。自然や生き物が大好きな22歳です。この3月に日本大学生物資源科学部森林資源科学科を卒業し、神奈川県から春風にのってやって来ました。

出迎えてくれた西宮市の桜は散り始め、新緑の息吹が感じられるようになってきました。一日でも早く仕事に慣れ、自然を守るために役立てるよう、精一杯頑張ってまいります。

4月16日、熊森本部は7名のボランティアとスタッフで、兵庫県宍粟市戸倉の奥山保全トラスト所有地にある植樹地のシカよけ柵の修理に出かけました。ここは、2012年にスギの人工林を皆伐して、伐採跡地に実のなる木の苗木を植樹した場所です。

4月16日の植樹地現地

現地は標高730mの高地で、冬季の積雪は4m近くにもなるそうです。

3月末、神戸や西宮では桜が咲いていましたが、現地では山の斜面の雪は消えていたものの、まだ植樹地に入る道の積雪は深く、立ち入ることもできませんでした。

今年の冬は雪が多かったようで、このような年は春先になだれ落ちる雪で鹿よけ柵が倒れると聞いておりました。

山に入れるようになったらすぐに作業しようということになり、今回、現地を訪れると柵を支えていた木杭が積雪によって倒れてしまっていました。

ウワミズザクラやヤマザクラには侵入したシカの新しい食痕が残っていました。冬の間、植物は倒れるようにして雪の下に眠っていますが、春になると徐々に頭をもたげて顔を出します。そこをシカに齧られてしまったようです。

斜面を移動しやすいように、まず、シャベルで足場を作っていきました。

沢の対岸にある植樹地へは、幅2mくらいの沢を渡ってすぐですが、融雪により水量が多かったため、資材を皆で対岸に向かってえいっ!!と投げ渡しました。

雪によって倒壊した木杭と支柱を全て抜きとり、ネットも全て回収して新しいものと交換しました。ネットはペグで地面に打ち付けてありましたが、隙間に植物の根が生長して絡みつき、自然の留め金となっていました。根の力はかなり強くてネットをなかなか離してくれません。植物の生命力の凄さを垣間見ることができました。

その後、木杭を杭打機で地面に打ち込んで、隣に刺した支柱と結束バンドで固定しました。木杭を地面に打ち込むのはかなりの力が必要でした。油断すると自分の顔を打ってしまいます。集中して作業に取り組みました。

ネットをかけ、地面との間に隙間ができないように注意してペグを打ち込んでいきました。

皆で一丸となって修理を完了させました。ひとり生えしたクロモジ、サワフタギ、チュウゴクザサ等が生長して、囲いの中は賑やかになりつつあります。もう少し温かくなったら、ドングリなど植樹した実のなる木の葉が展葉してきて、緑で溢れる場所になるということです。

冷たい風が吹く中、ボランティアの皆様方も頑張ってくださり、スムーズに作業を進められました。

作業終了後は、皆で囲いの中の植物を見て回りました。

このような雪深い場所での森の再生には、長い年月がかかるようです。ここがいつか豊かな森になるよう、今後も植樹地のお世話を受け継いでまいります!

バイデン米大統領と菅首相がともに「温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロにする」といい始め、太陽光発電や風力発電、電気自動車を増やす「脱炭素」「グリーン」を新たな成長戦略に位置づけている。しかし、風力も太陽光も電気自動車も、それをつくるためには大量の希少金属が必要であり、その希少金属を手に入れるために多国籍企業が「地球の肺」と呼ばれるアフリカの熱帯林を地域によっては根こそぎ伐採し、先住民の生活を奪っているという事実がある。アフリカで30年間生活し、熱帯林と生物多様性保全の仕事に従事してきた西原智昭氏(現在、星槎大学共生科学部特任教授)にインタビューをおこない、現地でいったいなにが起こっているのか聞いてみた。

30年間アフリカで生活 熱帯林保全に従事

――アフリカに行くきっかけはどんなことでしたか?

西原 もともと京都大学で人類学を専攻していた。京大は歴史的にアフリカでの調査研究の伝統がある。私は人類とはなにかを純粋に知りたいという希望があって、人類の起源と進化を探る人類学研究室をしばしば訪ね、大学院もその研究室を選んだ。

その研究室は、当時は次の三本柱を掲げていた。第一に、人類はアフリカから進化してきたわけだから、太古の時代を生きたアフリカの人骨、遺跡、遺物から検証する。第二に、進化の過程でわれわれにもっとも近い現生の動物、アフリカに住むゴリラやチンパンジーの生態や社会、行動を研究する。第三に、今でも人類の初源的な生活のあり方を続けている先住民族を調査する。

私自身ははじめ、第一の柱の骨の研究をやっていたが、幸運にも1989年に京都大学調査隊の一員としてはじめてコンゴ共和国に行く機会を得た。そこで最初に研究対象に選んだのがゴリラだった。

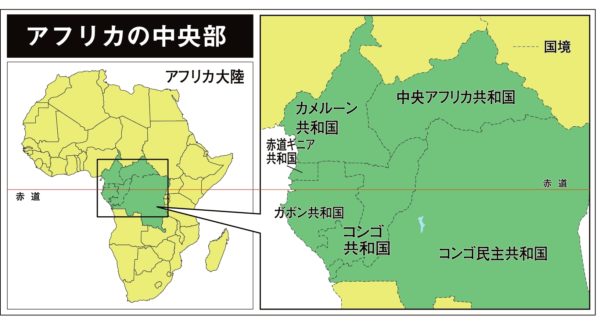

アフリカのど真ん中に広大な熱帯林地帯がある【地図参照】。コンゴ盆地といわれている場所だ。中央部西側に位置するのがコンゴ共和国で、フランスが宗主国で公用語はフランス語。国の人口は400万人弱で、国土の面積は日本とほぼ同じだ。東隣にはコンゴ民主共和国(旧ザイール)がある。もともと同じ民族だったが、植民地政策で二つに分かれた。私はその後、西隣のガボンにも行った。

初めはゴリラの調査研究で入ったが、ゴリラが生きていけるのも森林という環境があってこそだということから、森林全体のこと、他の動物のことを調べ始め、そうした一連の研究を10年やった。その後、ニューヨークに本部がある国際野生生物保全協会(WCS)の自然環境保全研究員となり、20年間、熱帯林・生物多様性保全活動に携わった。日本に戻って大学の研究者になる道もあったが、現場で保全活動に貢献できる道を選んだ。

協会に属してからは、調査研究もやるが、森林破壊によって野生動物にどのような影響が出ており、それをどのように解決していくかを、現地政府と協力する形で、政策提言したりその根拠となる科学的データを提供したりしてきた。

コンゴに広がるのは長い歴史のなかで人の手から免れてきた原生の熱帯林で、そこは湿度が高くて(100%近い)ジメジメしており、ときには寒さを感じるほど気温が下がる、しかも見通しの悪い鬱蒼(うっそう)とした場所だ。しかし雨季はあるものの、雨量は年間1500㍉と日本よりも少ない。だからアフリカの熱帯林は「熱帯雨林」とは呼ばない。

直径1㍍以上もある大木をなぎ倒す激しい雷雨もあるし、足を踏み外せば沈んでいく沼地の連続だ。森にはゴリラだけでなく、チンパンジー、幾種類ものサル、マルミミゾウ、アカスイギュウ、カワイノシシ、ダイカー(レイヨウ類。ウシ科の小型動物)、ヒョウ、そして猛毒の蛇もいるし、凶暴でうっとうしいと感じざるをえないあまたの虫の猛襲もある。私は森をよく知っている先住民の経験と知識を頼りに、彼らとそうした動物たちを追って森の中を歩いた。

湿地帯草原にいるゴリラの家族。左側にいるのが家族の長で、他はそのメスと子どもたち(西原氏撮影)

原生熱帯林の中のゾウの道(西原氏撮影)

森林や鉱物資源の開発 欧米や中国の企業進出

――そこで見た森林破壊の実際と、その原因について教えてください。

西原 コンゴやガボンの森林を30年間見続けてきたが、森林が急激に消失し始めたのはここ20年ほどの話だ。そして、森林破壊の主要な原因もわかってきた。

コンゴ盆地の住民の主食はキャッサバで、キャッサバは森林伐採した後に火入れをした地に植える。だから森林破壊の原因はそれだとよくいわれる。だが、そうではない。森林が大規模に破壊されている主要な原因は、自然資源採取を目的とした、先進国を中心とした国々に由来する開発企業の進出にある。

自然資源のうち第一の問題は、熱帯林の木材としての輸出だ。ほとんどの日本人には知られていないと思うが、日本は世界の中でもアフリカ熱帯材輸出先のトップクラスに位置している。

高度経済成長期、日本の企業は東南アジアに進出してマホガニーとかラワン材を大量に輸入した。しかし今、東南アジアではそうした木材がとれなくなり、新たな供給先として同じ熱帯のアフリカが注目されている。

多国籍企業による無秩序な有用材の伐採が進んでいるが、植林が成功していない現状では、樹木の切り出しはアフリカの「原生の森」由来となっている。すでに各国政府によって設立された国立公園や保護区は、森林伐採地域に囲まれた「陸の孤島」のような状態だ。

そして、森林の中につくられた木材搬出道路は、ブッシュミート(野生動物の肉)目的の過剰な狩猟を促進している。この森林の急激な減少によって、これまでコウモリを宿主としていたエボラウイルスなどのウイルスが、それに耐性を持たない人間や動物に触れる機会を増やし、新たな感染症拡大の原因となっている。

もう一つの問題は、先進国による鉱物資源開発だ。鉱物資源は世界各地で開発が進んでおり、アフリカのコンゴ盆地は地球上でも有数の、あるいは最後の宝庫の一つになっている。鉄、ダイヤモンド、金だけでなく、希少金属の多くがここに偏在している。

そのうえほとんどが森林地帯の地下にある地下資源であるため、それをとるためには、森林を根こそぎ伐採してから掘り起こさなければならない。いわゆる露天掘りというやり方だ。それで大々的に森林が破壊されている。

ジャーナリストの谷口正次氏によると、アフリカ大陸の未開発の資源をめぐって、BHPビリトン、リオ・ティント、アングロ・アメリカン、デビアス、ニューモント・マイニング、セヴェルスタールといった欧米資源メジャーが争奪をくり広げてきたが、最近では中国が資源確保で影響力を強めているという(『教養としての資源問題』)。コンゴ盆地では、かつて宗主国であったヨーロッパの企業が多いが、ここ10年ぐらいは中国などアジア系の企業がたくさん入っている。これまで日本の企業はこの開発に直接には携わってこなかったが、開発に必要な資金供与として三大メガバンクがかかわったり、商社が自然資源の買い付けにきたりしている。

生産に必須な希少金属 電気自動車の場合

――電気自動車にはどんな希少金属が使われていますか?

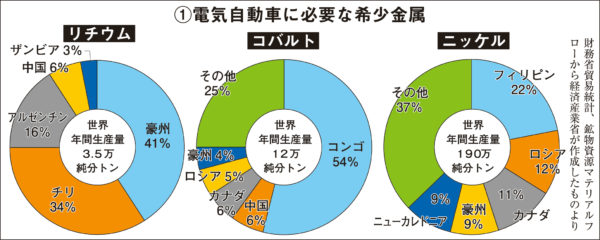

西原 排気ガスを出さない電気自動車の大きな問題は、バッテリーとしてリチウム電池を搭載していることだ。パソコンやスマホに入っているものの大型といえる。確かにリチウム電池は、これまでの電池に比べて蓄電量も多く長持ちする、最新技術の賜だ。ただリチウム電池をつくるには三つの希少金属--リチウム、コバルト、ニッケル――が不可欠だ。

そのうちリチウムはかなり埋蔵量があり、森林破壊をせずに採掘できる。しかしコバルトはコンゴ民主共和国に偏在しており、コバルトを手に入れるためにコンゴ盆地の森林が破壊されている。ニッケルは、同じ熱帯のフィリピンやニューカレドニアの森林を破壊して調達している【グラフ①参照】。今自動車の年間総生産台数は約9000万台といわれるが、今後電気自動車を生産すればするほど森林破壊が進むことになる。

そうした金属はリサイクルすればいいじゃないか、と考える人もいると思う。そういう努力をしている企業はもちろんある。ただ、電気自動車をつくる業界全体をまかなうほどの量をリサイクルするためには莫大なコストがかかり、まだ課題が残っている。

また、深海底の鉱物資源から希少金属がとれることがわかっており、そのための技術力も日本の企業は持っているが、しかしそれにはもっと莫大な資金が必要で、今の段階では実現性がない。そのうえ深海のことはまだほとんどわかっておらず、鉱物資源を採掘することで海の生態系がどう変化するかは未知の世界だ。

菅首相は2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする、そのために新車販売を電気自動車などの電動車にするといっているが、今の状態で電気自動車を大量生産すれば、日本ではCO2の排出量が少なくなっても、地球の裏側ではCO2を吸収する森林が消失していくことになる。

子どもたちも従事しているアフリカの鉱山の採掘現場

太陽光や風力発電は? 原料採掘で森林消失

――太陽光や風力にはどんな希少金属が使われていますか?

西原 太陽光発電について、「ソーラーパネルは国産だ」といわれる。しかしパネルという板をつくるのは日本の工場でできるが、それに必要な資材のほとんどは輸入だ。ソーラーパネルの外枠のアルミニウムも海外の資源開発によって輸入している。

また、電気を流す電線には銅が必要だが、世界中で使用しているために、いまや銅が希少金属になってしまった。これから再エネを新たにたくさんつくり、そのためにさらに銅線をつくって電力会社とつなげるということになると、はたして銅が足りるのかという問題がある。

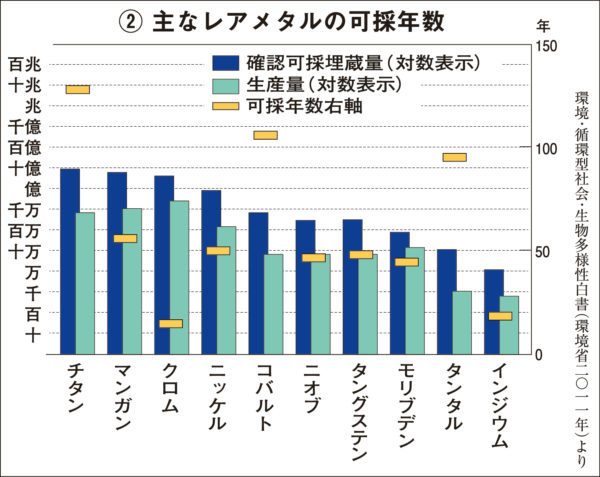

今日本で主流のシリコン系ソーラーパネルには、希少金属はあまり使われていない。ただ次世代型ソーラーパネルといわれるCIGS系は、集光力が大きいといわれるが、これには銅、インジウム、ガリウム、セレンという四種類の希少金属が使われている。

このうちインジウムは、粉状にしてパネルの裏面に吹きつけて集光力を上げる。インジウムは、希少金属である亜鉛の精錬のときに出てくる副産物だ。そしてインジウムは毒性物質で、発がん性物質が含まれている。すでに人体に対する健康被害が懸念されている。

問題は、今の技術ではソーラーパネルの耐久性は20年ぐらいで、20年後には産業廃棄物になることだ。産業廃棄物になった場合、すべての金属を区分けしてリサイクルに回すという技術があればいいが、大変なコストがかかるためにリサイクルはまだ産業化されていない。その場にそのまま放置された場合、インジウムという毒性物質が環境中にどのように拡散され、人間に影響を与えていくかはわかっていない。

環境省の資料では、今の勢いでインジウムを採掘すれば、あと約20年で枯渇してしまうという【グラフ②参照】。今、「ソーラー、ソーラー」と騒いでいるが、20年後にはそれをつくるのに必要なインジウムが地球上からなくなってしまう。それまでにリサイクル技術は完成するのだろうか。そういうことが検討されないまま進んでいると思う。

風力については、風車の柱となるのは巨大な鉄のかたまりで、日本でそれをつくるには鉄鉱石をさらに輸入しなければならない。日本の鉄鋼業界は日本の中で二酸化炭素をもっとも排出している産業であり、鉄をさらにつくると、風力のためにもっと二酸化炭素が出る。コンゴの森林地帯でも鉄が出る場所があり、森林を破壊して鉄をとっている。鉄も使えば使うほど、掘れば掘るほど森林がなくなっていく。

また、風車にはモリブデンという希少金属が使われている。モリブデンはアフリカにはなく、中国や南米のチリにあり、日本はチリから輸入している。これも希少金属である亜鉛とか他の鉱物資源を精錬することでできる副産物だが、このモリブデンもあと数十年で枯渇してしまうという。

モリブデンは風車のブレード(羽)を回転させるときの、内部のモーターの潤滑油に使われている。摩耗を防止するための添加剤だ。モリブデンのような添加剤がないと、ブレードが回るときに摩擦が生じて故障の原因になる。モリブデンは風力発電にとって必須な希少金属だ。

さらに、太陽光や風力は自然界の気象条件に左右される不安定な電源なので、それを解決するために大型蓄電池をつくるという話がある。だが、蓄電池をつくるということは希少金属を使用する巨大なリチウム電池などをつくるということで、希少金属の採掘がもたらす同じ問題が生じることになる。このようなことが議論されないままきている。問題が隠蔽されていると思う。

森林は元には戻らない 鉱物資源採掘の問題

――このような希少金属を手に入れるために森林を破壊した結果、自然や人間にどのような影響が出ていますか?

西原 まず、野生動物への影響は甚大なものがある。生物多様性保全といっているわりに、多国籍企業の大々的な開発によって森林がどんどん破壊されている現状がある。

また、森林の中に住んでいた先住民族が迫害され、住処を追い出されている。これに対して多国籍企業は、お金による解決を試みる。しかしお金だけでは森林は元には戻らないし、先住民ももともとの生活をとり戻せない。

よく聞くのが、「元に戻すために植林をすればいいじゃないか」という意見だ。しかし、アフリカの熱帯林では、特定の数種の樹種を除いて植林の成功例はごくわずかしかない。30年間現地で見てきて、木材目的の林業企業が植林を進めようとしてきたが、ほとんど成功していない。

熱帯の森林にくわしい日本の植物学者にその理由を聞いてみた。日本のような温帯の森林は生態系がそれほど複雑ではないので、人間の手で植林しても再生することができる。しかし熱帯林は数百種の動物、何千種類の植物、数万種類の昆虫、そして多様な菌類など複雑な生態系があってこそ、樹木の安定した発芽と成長が可能になる。したがって伐採後の荒れ地など、こうした生態系がセットで残っていない場所での植林は難しいという。とくに外生菌根で植物の成長に必須なものが多いので、うまく菌類のネットワークが育つ環境をつくるのが難しいのではないかと考えられている。

ただ、木材目的の森林伐採であって、皆伐方式でなく限定された区画のみの伐採なら、そして動物も残っているなら、自然界の再生力が発揮される余地がある。たとえばアフリカの熱帯林に生息するマルミミゾウは、果実の種子の散布を通じて次世代の植物を育む重要な存在だ。

ところが鉱物資源を採掘する場合は、熱帯林を根こそぎとり尽くしてしまう。地下資源の場合は地下何十㍍と掘ってとるので、その地域全体の森林を切らないと大々的に掘れないからだ。すると森林の生態系は壊滅状態になる。森林が全部なくなるので動物も残りようがなく、誰も種をまいてくれない。その場所はおそらく元には戻らない。それが鉱物資源開発の深刻な問題だ。

森林が元に戻らないかぎり、先住民族の生活も元には戻らない。コンゴ盆地にはピグミー族がいるが、彼らは食べ物だけでなく、住居や衣料、道具、薬剤に至るまで、多くを森林の産物に依存し、森林での遊動生活を営んできた。その彼らが森林を追われている。

さらに多国籍企業は、開発した森林の近くに住んでいる部族にだけ、補償金としてお金を渡す。だが、同じ先住民族であってもたくさんの部族があり、分散して生活している。元々先住民族の社会は、「森はみんなのもの。資源はみんなでわかちあう」という平等な社会だった。ところが一部の部族にだけお金が落ちることによって、それまで彼らの社会になかった格差が生まれ、それは部族対立につながっていく。

コンゴ盆地では歴史的に、鉱物資源の高額な収益が軍事費となって内戦が加速し、それは地域住民への強制労働や幼い子どもの児童労働、少年兵の育成となったうえ、内戦激化にともなうその地域からの避難民を生み出してきた。

このような現実を、鉱物資源を手に入れようとする先進国がつくり出している。アフリカでは部族間の対立が絶えず、そのことを「政治が不安定なのは発展途上のアフリカ人のせい」と見がちだが、実はその原因を先進国や発展著しい新興国がつくっているという事実を、多くの人に知ってほしいと思う。

熊森から

どんな問題も全体を見ないとだめだと思いました。

出来上がった製品だけ見ていたら、科学技術の負の面が見えてきませんね。

長周新聞さん、いつもありがとうございます。

勉強になります。