・

ユーチューブが削除し逆に注目高まる

マイケル・ムーア

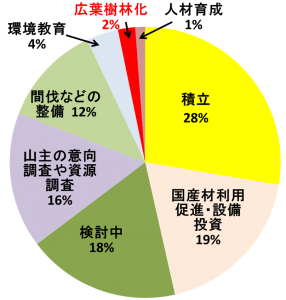

アメリカの映画監督マイケル・ムーアが総指揮し、ジェフ・ギブスが監督したドキュメンタリー映画『プラネット・オブ・ザ・ヒューマンズ(Planet of the Humans、人類の惑星)』が注目を集めている。この映画は、「CO2による地球温暖化、気候変動によってわれわれの未来が脅かされている」「石炭や石油などの化石燃料に頼ることをやめ、クリーンエネルギーへの転換を」と声高に叫ぶ環境保護運動のリーダーたちが、実はウォール街の投資家や億万長者にとり込まれて、再エネ・ビジネス推進の道を掃き清めている事実を描き、真剣な論議を呼びかけたものだ。ところがこの映画がユーチューブで公開されて900万人が視聴するなど大きな反響を呼び始めると、わずか1カ月で「著作権侵害」を理由に削除された。この映画を観ていた記者たちで、映画はどんな内容だったのか、なにを問題提起しているのか論議してみた(写真は映画の一場面)。

A 映画がユーチューブで公開されたのが昨年4月で、ちょうど全国で海でも陸でも風力発電の建設が目白押しになっていたので注目して観た。風力や太陽光など再生可能エネルギーは「原発と違ってクリーンなエネルギー」というイメージを持っている人も多いと思うが、映画を観るとそれを覆す事実が次々と出てきた。

ジェフ・ギブス監督

監督のジェフ・ギブス自身、小さい頃から環境保護主義者であり、絶滅危惧種、生態系の破壊、持続可能な社会について多くの文章を書いてきたジャーナリストでもある。社会が化石燃料に頼っているのに疑問を持ち、クリーン・エネルギーの運動に身を投じてきた。その監督自身がカメラを担いで再エネの現場を取材するなかで、これはなにかおかしいぞと気づいていく。映画は彼の受けた衝撃や葛藤をはさみつつ進行する。

バーモント州での環境保護団体の「太陽祭」。照明もバンド演奏も100%太陽エネルギー使用とうたったが、そこに雨が降り出した。舞台裏に回ってみると、バックアップのために電力会社の電気を引き込んでいた。

ミシガン州では、ゼネラルモーターズがCO2を排出しない電気自動車シボレーボルトを製作した。その製作発表会。「電気自動車のバッテリーを充電している電気はどこから?」と聞くと、女性の担当者は「え?建物からよ。市が提供しているからわからない」。別の担当者は「残念ながらほとんどが石炭。太陽光や風力ではない。夜に充電できると宣伝しているが、夜は太陽はありません」としぶしぶ認めた。

ミシガン州北部には森林を伐採してつくった風力発電所がある。同州最大で高さ150㍍の巨大風車には、コンクリートが521㌧、銅が140㌧も使われている。巨大なブレード(羽根)はグラスファイバーとバルサ(木材)でできており、重さは16㌧。化石燃料を使ってつくられたこの巨大な機械が、わずか20年で捨てられ、風車群の残骸となる。

錆び付いて動かなくなり放置されている風車群(米国)

太陽光発電も同じだ。バークレー大学の研究者はいう。再エネ事業者は「ソーラーパネルの主成分はシリコン、つまり砂です」と宣伝しているが、砂は不純物が多すぎて使えず、高純度の石英が必要だ。そして鉱石から石英をとり出すためには、石炭を使って大型の電気オーブンで1800度まで熱しなければならない。するとシリコンと大量のCO2が得られる。

カリフォルニア州の砂漠に世界最大の太陽光プラント(37万7000㌔㍗)「イヴァンパ」が完成した。しかしこの太陽光発電所は、毎朝およそ数時間も天然ガスを燃焼させて起動する。また施設全体はコンクリートからスチールミラーまで化石燃料を使ってつくられている。「太陽は再生可能だが、太陽光発電所は再生可能ではない」「化石燃料をこれらの“幻想”をつくるために使うのではなく、燃料として燃やした方がよかったのに」とは研究者の意見だ。

次に米国で最初に建設された太陽光発電所に行ってみると、そこは大量の壊れたソーラーパネルがそのまま放置され、墓場のようになっていた。ソーラーパネルを販売する業者は「一部のソーラーパネルは寿命が10年程度に設計されています」といってはばからない。

再エネ企業の女性エンジニアにインタビューしてみる。すると彼女は、「太陽光や風力は不安定な電源だ。雲がかかると発電量は下がるし…。それに応じて火力発電をオンにしたりオフにしたりするたびに大きなロスが生まれる。車を始動するときのように」という。だからバックアップの火力発電を休止できない。

映画はこうした再エネ・ビジネスが、オバマ大統領が登場してグリーン・ニューディールという景気刺激策をうち出したことで一気に花開いたことを、当時のニュース映像とともに振り返っている。

オバマはグリーン・エネルギー事業のための1000億㌦を含む1兆㌦の「環境保護」予算を組んだ。このときオバマは環境活動家のヴァン・ジョーンズを抜擢し、数万基の風力発電所の設置、何百万台のソーラーパネルの設置を計画した。その後、次々と投資家があらわれた。

億万長者で航空会社のオーナーであるリチャード・ブランソンは、オバマに「地球温暖化とたたかうために30億㌦を投資する」と約束した。元副大統領のアル・ゴアは『不都合な真実』という映画をつくって地球温暖化の恐怖を煽ったが、それはみずから再エネの投資会社を立ち上げて投資を呼び込むためだった。そのゴアとブランソンの2人がテレビ番組に出演し、もうかってたまらないといわんばかりに下品に大笑いするシーンは、「そういうことか!」という憤りなしには見られない。

そして、このとき登場するのが、米国でもっとも有名な環境保護活動家の一人、ビル・マッキベンだ。彼は「350.org」という環境保護団体をつくり、世界的なCO2削減運動の旗振り役となった。

環境保護運動のリーダー、ビル・マッキベン(左)

熱帯雨林根こそぎ伐採 ギガプラント作る為

B この映画の中で、ソーラーパネルやウインドタービン、電気自動車はどのようにしてつくられるかと問うて、それを映像で初めから終わりまでをたどる場面が印象的だった。

電気自動車テスラの創設者であるイーロン・マスクは、自身のギガファクトリーは太陽光と風力と地熱発電で100%まかなっているといった。しかし、電気自動車、風力タービン、ソーラーパネルをつくるには、リチウムやグラファイトなどの希少金属が不可欠だ。それはアフリカなどの鉱山から採掘されるが、採掘は子どもたちを含む現地の人々の奴隷的な労働で成り立っている。希少金属を得るために熱帯雨林を根こそぎ伐採し、山を爆破し、地中深く掘り進む多国籍企業。しかも希少金属を抽出するとき、放射性物質のウランを環境にまき散らしている。

コンクリートや銅やニッケルもそうだが、こうして米国の工場でテスラが組み立てられるまで、風車やソーラーパネルができるまでにいかに地球の裏側の自然を破壊し、先住民や動物たちを住めなくしているかを目に焼き付ける。大量生産・大量消費という資本主義の犯罪だし、そのことを映画のなかで幾人もの科学者が指摘している。

バイオマスもそうだった。バーモント州のバイオマス発電所では、地域の森林を大量に伐採して、それを化石燃料である天然ガスで燃やしている。大量の木を伐採したり運搬したりするためにも多くの化石燃料が必要だ。環境保護団体は「CO2を出さない」というが、実際には年間40万㌧以上のCO2を排出しているという。

バイオマス発電所の木材は大規模な森林伐採によって集められている(米国)

ミシガン州のバイオマス発電所は、木材チップを燃やすだけではなかった。地元の女性が訴えている。「保育園や小学校、高齢者のための施設にとても近く、小学校には雪が降り、幼稚園は黒い煤(すす)で覆われている。調べてもらうとタイヤの粒子だった。タイヤを加工した燃料を加えて燃焼温度を上げているのだ。緑や湿った木はあまり燃えないから」。にもかかわらず事業者は、「再生可能」というラベルを貼ることで1150万㌦もの助成金を受けとっている。

投資家と活動家の癒着 注がれる投機マネー

C 映画の後半では、環境保護活動家とウォール街の癒着というタブーを正面から描き出している。ミシガン州立大学の学生たちが「350.org」に触発されて気候変動問題を考える集会を組織した。「未来のクリーンエネルギーを支持します」と訴える彼らは純粋だが、この運動はバーモント州のミドルベリー大学から始まっている。そして、この大学には新しいバイオマスガス化システムができていた。大学で講演するのは、有名な環境保護活動家ビル・マッキベン。

ビル・マッキベンや環境保護団体が支持する法案は、ミシガン州の電力の25%を2025年までにバイオマスでまかなうというものだった。このバイオマスプラントを米国中に、さらには世界中に広げるのが彼らの役割だ。ところが、環境保護集会に参加した人にインタビューすると、ほとんどの参加者が森林伐採に反対し、バイオマスに疑問を呈していた。ただ、リーダーである環境保護活動家のなかにはまともに答える人がいない。

再エネに巨額の資金を投資する億万長者、銀行家、大企業のCEOが次々と画面に登場する。そのなかにコーク兄弟がいる。ソーラーパネルの製造やソーラー発電所の建設に必要な資材の多くを、米国最大のコングロマリットの一つであるコーク・インダストリーズがつくっているのだ。ところがこのコーク兄弟は、石油や石炭、天然ガスなどのエネルギー産業を操り、環境保護運動が「悪魔」と呼ぶ人物だ。

ブラジルでは多国籍企業がアマゾンの広大な森林を破壊してサトウキビ畑をつくり、サトウキビからバイオエタノールを生産している。ゴールドマン・サックスの元CEOデビッド・ブラッドはいう。「森林を利益に変えるというアイディアに夢中になりました」。そのためには何十兆㌦もの投資が必要だ。テレビ番組の司会者が「その金を調達するのを手伝ってくれたのは誰ですか?」と彼に質問する。「それは環境保護活動家ビル・マッキベン」。映像はウソをつかない。

多国籍企業の土地接収に抗議するアマゾン先住民。そこはバイオ燃料を生産するトウモロコシ畑に変えられる(ブラジル)

「化石燃料からの離脱を」と訴えるマッキベンと「350.org」はどこから資金を得ているのか? アメリカ証券取引委員会のファイルを調べると、世界の食肉消費を促進する主要企業の一つ・マクドナルド、プラスチック汚染の主な生産者であるコカコーラ、地球上の森林破壊の主な投資家であるブラックロック…などの名前が浮かび上がる。

別の番組では女性キャスターがマッキベンに「資金はどこから?」と聞く。彼は少し口ごもり、ごまかそうとし、「ロックフェラー?」といわれると「ロックフェラーは一番最初からの同志だ」と答えた。

アマゾンの先住民が多国籍企業に抗議する映像が浮かび上がる。自動車や航空機を動かす、石油の代替としてのバイオ燃料をつくるために、アマゾンの森林は破壊され、先住民は田畑を奪われて力ずくで追い出されている。先住民の女性が「私たちはただ人間として生きたいだけだ」と涙を流して抗議している。

原子力発電所を建設してきた世界最大の総合電機メーカーGEは、今風力発電の建設に力を入れている。そのGEの研究所では、海中の海藻を大規模にとってバイオ燃料にする研究が進んでいる。画面に映し出された豊かな海藻群は、しばらく後には根こそぎとられてなくなっていたという。彼らの強欲はとどまるところを知らない。

映画の最後の場面で、すべては覚えていないが、「資本主義による環境運動のハイジャックは終わった。環境保護主義と資本主義は融合した」「本来の環境運動をわれわれの手にとり戻し、億万長者が盗んだ私たちの未来をとり戻せ」というメッセージは鮮烈だった。

私益のために情報統制 現代版のファシズム

B この映画を観て印象に強く残るのは、再生可能エネルギー・ビジネスのインチキだ。そもそも風力にしろ太陽光にしろバイオマスにしろ、化石燃料を使わなければつくることも稼働することもできないし、そうした再エネをつくればつくるほど、地球の裏側ではアフリカの熱帯雨林やアマゾンの森林をますます破壊し、自然の生態系も破壊し、そこで暮らす人々を生きていけなくしている。なにが「再生可能」か、なにが「地球に優しい」かだ。この強欲さが、日本全国で風力発電をつくるやり方にもあらわれていると思う。

もう一つはウォール街と環境保護運動のリーダーとの癒着、一体化を遠慮会釈なく暴露していることだ。環境保護運動といえば、今の体制に反対する革新側と見られがちだが、実はそのなかに権力側と裏で手を握り合っている者がいる。そして「CO2削減」とか「気候変動」とかいって再エネがクリーンであり進歩のようにいいつつ、もっと大事な問題から目をそらせ、その働きで利益を得ている。これまでも原発や捕鯨問題などで指摘されてきたが、映画でここまであからさまに描いたのははじめてではないか。

C だから、「著作権侵害」を理由にユーチューブから削除されるということも起こった。事実経過を見ると、米国の映画監督で環境活動家のジョシュ・フォックスが「映画を削除すべし」と呼びかけるメールを、環境保護運動のリーダーでこの映画で何度も登場するビル・マッキベンに送り、それに呼応して環境写真家トビー・スミスが「自分の作品が映画のなかで四秒間流れた」ことを理由に訴訟を起こしたことがきっかけのようだ。つまり、再エネ推進側から見るとそれだけ一番痛いところを突かれた、図星だった、ということだろう。だから大慌てで削除したのだ。

マイケル・ムーアは「おかげでさらに多くの人が観るようになったよ」といっている。日本でももう少し翻訳に手を入れて、多くの人が観られるようにできないかと思う。

D そもそも「CO2(温室効果ガス)による地球温暖化」という評価は、アル・ゴアが『不都合な真実』で衝撃的に打ち出し、国連IPCC(気候変動に関する政府間パネル)がそれを支える形をとって、各国のメディアがくり返し報じてきたものだが、それ自体が科学的な評価ではないと世界の科学者がいっている。

米国のジャーナリストであるマーク・モラノ氏は、多くの科学者の学説やデータをもとに「地球温暖化」論のウソをあばいている(『地球温暖化の不都合な真実』)。IPCCは「温暖化で北極の氷が解け、シロクマが絶滅する。南極の氷も解けて、海面上昇によって2000年までに多くの国の沿岸の主要都市が水没する」といってきた。だが、現在シロクマは20年前の20倍になっているし、NASAの衛星観測によれば南極の氷も増え続けて年ごとに最高記録を更新しているし、加速度的な海面上昇は起こらず、ツバルなどミクロネシアの島々は面積を広げている。

2009年には、IPCCの科学部門を統括する「公正な権威ある機関」の中枢にいる科学者が、地球温暖化を印象づけるために、データをねつ造したり都合の悪いデータの公表を抑えるためにやりとりしたメールが大量に流出して、そのウソがばれた(クライメートゲート事件)。

IPCCの第一次報告書(1990年8月)は、今後もCO2の規制がなければ地球の平均気温は2025年までに約1度C、21世紀末までに3度Cの上昇が予測されるとし、IPCC初代委員長は「2020年にはロンドンもニューヨークも水没し、北極圏のツンドラ帯は牧場になる」といった。この第一次報告書作成の作業部会にかかわった西岡秀三氏(国立環境研究所)は、「ここでは科学の論理は通用しない。出席者は政府を背負う外交官であり、ロビイストであり、NGOである。部会に参加した多くの研究者が、嫌気がさして二度とIPCCには出ていかないと宣言している」とのべている。

A 結局、再エネを推進する側の目的は、CO2を減らして地球を救うことではなく、再エネ・ビジネスでもうけることだ。大量生産・大量消費・大量廃棄という今のシステムを転換するものではなく、逆にもっとやりたい放題にすることだ。

今米国ではバイデンが新大統領に就任し、温暖化防止の国際的枠組みであるパリ協定への復帰、2050年までのカーボン・ニュートラル(CO2の排出と吸収が相殺される状態)、4年間で2兆㌦の環境投資を打ち出した。これに呼応して菅政府も、2050年までに「カーボン・ニュートラル」を実現し、再エネを電力の50~60%に引き上げる方針を表明している。脱炭素革命というけれど、実体は風力や太陽光やバイオマスの発電所を増やすことであり、石油の替わりに電気やバイオ燃料で車を動かすことだ。このカーボン・ニュートラルを2050年までに米国、EU、日本、中国で実現しようとすると、この4地域だけで8500兆円の投資が必要、といった予測が出され、各国の投資家が色めき立っている。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ