ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

6月18日札幌ヒグマ人身事故、4名負傷 ヒグマを追いかけまわしたことが大きな要因

- 2021-06-19 (土)

- くまもりNEWS

6月18日、札幌市東区に1頭のクマが市街地に現れ、次々に人身事故が発生し、クマが射殺されるという非常に痛ましい事件が発生してしまいました。

以下、各マスコミの報道

uhb北海道文化放送 「緊急特番 札幌の住宅街でクマ出没4人けが・駆除までの一部始終」

hbc北海道放送 「速報 札幌の市街地にクマ、ハンターが駆除…襲われた4人ケガ、路上で倒れ込む人も」

お怪我をされた4名の方々には、1日も早いご回復を祈念し、心よりお見舞い申し上げます。

熊森本部は、当日の朝、この情報を知り、すぐにヒグマ研究第一人者の、北海道野生動物研究所所長、門崎允昭顧問にこのクマの対応についてご助言をいただきました。全国の会員や胸を痛めた人たちが、札幌市や北海道庁にこのクマをそっと見守ってほしいとたくさん電話をしてくださったようです。

しかし、午前11時10分、クマは射殺されました。

市街地に出てきたヒグマが人身事故を起こした例は、これまでありません。

今回なぜこのような痛ましい人身事故が連続してしまったのか、確実に言えることは、

大勢のマスコミなどが、このクマを追いかけまわし、パニック状態にさせたことです。

これは、クマの専門家だけでなく、インターネットのニュースをみた多くの方々も指摘されていることです。

今後、市街地に出てきたクマを、大声を出したりクラクションを鳴らしたりして大勢のマスコミや人員で執拗に追う行為は絶対にお控えいただきたいです。自分がそのようなことをされたらと想像すればわかることです。クマをパニックに陥れ、人間の命と、クマの命の両方を危険にさらします。

現在、北海道内在住の門崎允昭氏、安藤誠氏の両熊森顧問とも連絡を取り、今回の件についての詳細な検証と市街地に出てきたヒグマにどのように対応すべきかを検討しています。詳細は追ってご報告します。

宮城県と山形県の県境、奥羽山脈の尾根筋(国有林)に高さ200mの風車70~90基の計画

- 2021-06-19 (土)

- くまもりNEWS

2019年から、「宮城山形北部風力発電事業」という事業の構想が持ち上がっているのを、最近知りました。

またか・・・東北の山が次々と狙われていると思いました。

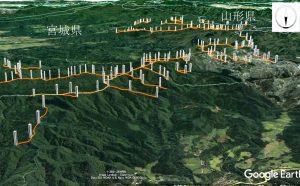

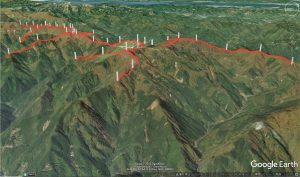

完成イメージ図(熊森作成)注:地図は下が北になっている Wクリックで拡大

こんな巨大開発がなぜ問題になっていないのかというと、計画地が国有林だからだと思います。

宮城県と山形県の県境付近の尾根筋が55kmにわたって巨大風車建設によって開発される計画です。

このうち、39km(全体の70%)は、ブナ、ミズナラ、コナラなどの広葉樹林です。

これらの山は、宮城県を流れる鳴瀬川、山形県を流れる最上川の水源となっています。

林野庁に問い合わせると、国有林の尾根筋を風力発電に提供する計画は、北海道、東北、関東を中心に100か所強、上がっているそうです。

国有林ですから林野庁としては土地を売ることはできませんが、土地を貸すことはできるそうで、賃料は林野庁に入るそうです。

ちょっと待ってください。

風車の高さは200メートルです。

3,000~4,000kW 級風力発電機を 70~90 基設置する予定です。

ここはクマを初めとする野生動物たちの生息地です。

こんなところで大工事をしたり尾根筋で風力発電の風車を回したりしたら、野生動物たちは生きていけなくなります。

そのうち、山が崩れてくることでしょう。

山からの湧水に、コンクリートからのあくがしみだします。

林野庁は、野生動物や国民のことを考えないで、勝手にこのようなことを進めてもらったら困ります。

事業者は、株式会社グリーンパワーインベストメント という日本の投資会社(代表取締役社長 坂木 満)ですが、この会社の代表取締役副社長と専務執行役員は外国人です。

主要株主は以下です。

Pattern Energy Group LP(アメリカ・カナダ)

株式会社日本政策投資銀行

堀 俊夫

幸村 展人

とにかく今回の開発計画は、規模が大きすぎます。

熊森は、この計画をもっと多くの方に知ってもらいたいです。

この度、熊森協会宮城県支部が立ち上がろうとしています。

支部役員の皆さんは、早速この計画について調べ始めました。

今を生きる大人たちは、他生物や次世代の子供たちに責任を持たねばなりません。

宮城県民の皆さんで、この問題について一緒に考えようと思ってくださる方は、熊森本部まで至急、ご連絡くください。

7月11日(日)に富谷町で支部結成準備会が予定されており、その時にこの問題についても話し合います。

自然再生エネルギー推進の名目で、とんでもない自然破壊が次々と我が国で計画されています。

国民の皆さん、麻痺してしまわないできちんと声を上げていきませんか。

6月20日静岡県知事選速報① 伊豆半島で計画が相次ぐメガソーラー問題を両候補が取り上げ

- 2021-06-16 (水)

- くまもりNEWS

6月20日静岡県知事選速報② くまもり注目の最大争点は、リニア

- 2021-06-16 (水)

- くまもりNEWS

リニアは経済最優先の時代錯誤事業です。

取り返しのつかない国土大破壊です。

大深度地下の地下水脈をズタズタに切って、不自然極まりない人工水脈に切り替えていきます。

人体で言うなら、血管をズタズタに切って、人工血管に替えていく大手術です。

どなたか、望まれますか?

南アルプスのトンネル貫通によって山が乾燥し始め、太平洋側で唯一まとまって残された南アルプスの自然の森が劣化し、ツキノワグマを初めとする多くの生き物たちが生きられなくなります。

他生物と次世代の生存を脅かす裏切り行為です。

熊森は自然保護団体として、メガソーラーやリニアに対する両候補の訴えに注目しています。熊森にとって静岡県知事選は、今後、日本国が自然を守れるのか、水を守れるのか、注目度最大の知事選です。

以下は、6月15日の静岡新聞です。

リニア論戦活発化 川勝氏/JRとの対峙を強調 岩井氏/大井川流域10カ所へ 静岡県知事選

・

20日の静岡県知事選の投開票まで1週間を切り、リニア中央新幹線工事に伴う大井川の水問題に関する論戦が活発化してきた。リニア問題が最大の争点と訴える現職の川勝平太氏(72)は県内各地で国、JR東海と対峙(たいじ)する姿勢を強調。13日から大井川流域入りした新人で前参院議員の岩井茂樹氏(53)=自民推薦=はこれまであまり触れてこなかったリニアに関する主張で街頭演説の大半を費やした。

川勝氏は14日、伊豆地域で街頭演説をこなした。伊豆の国市では伊豆半島の一部で反対運動が起きている大規模太陽光発電所(メガソーラー)とリニアを絡め、「水の問題はあちこちにある。命の水を守る」と強調した。

13日は静岡市中心市街地で決起集会を開き、呉服町商店街を練り歩いた。前後に行った街頭演説の話題の中心はリニア問題。「水の問題は党派の問題ではない。一企業のために、(リニアで到着地に)5分、10分早く行くために黙っていろというのは無礼千万、国民に対する侮辱だと私は思っている」と声を張り上げた。

・

岩井氏は14日、大井川流域の市町10カ所で街頭演説を行った。島田市では「私はリニア推進派でも国土交通省の回し者でもない。相手陣営がレッテルを貼っている」と強調。必要なのは流域、JR東海、国が参画した議論の場だとして「JRや国の説明が納得いくものでなければ当然、工事はできないと思っている」と訴えた。

岩井氏は報道陣に「これまで水問題を避けていたわけでなく、浜松ならものづくり、伊豆なら観光と地域の課題を訴えてきた。ここにおいてはまさに水問題。地元の不安解消のため、丁寧に説明したい」と話した。

https://www.at-s.com/sp/news/article/shizuoka/915324.html

6月20日(日)14時森山名誉会長福岡講演「奇跡の日本文明、次世代へ!」会場を警固神社に変更

- 2021-06-15 (火)

- くまもりNEWS

くまもり福岡県支部が準備を進めてきました名誉会長の福岡講演ですが、コロナ緊急事態宣言で予定していた会場が使えなくなりました。

会場を警固(けご)神社貸会場1階 貴徳・東遊

福岡市中央区天神2-2-20

福岡市営地下鉄「天神駅」より、徒歩4分

TEL︓092-771-8551

に変えて、予定通り14時~16時(開場13時半)で実施させていただきますので、お間違えのないようにお願いします。

兵庫県の熊森植樹地の見回りとシカよけ柵の修理

- 2021-06-15 (火)

- くまもりNEWS

6月8日、熊森本部は豊岡市内にある4か所の熊森植樹地のうちの3か所を見回ってきました。

ここでは、里にクマが出てこないよう、集落からはなれた山奥に実のなる木を植えています。

大型野生動物との棲み分けを復活させるのがねらいです。

1か所目

豊岡市は、日本海に面する豪雪地帯で、冬季の積雪が2mを記録することもあります。この数年少雪が続いていましたが、昨年から今年にかけての数年ぶりの大雪で、苗木をシカの食害から守るためのネットがなぎ倒されていました。

この場所では、10本ほどの苗木を3か所に分けて大きくシカ除けネットで囲っていましたが、なだれ落ちる雪の力で囲いが倒れ、シカが入って苗木を食べてしまっていました。

これまでも何度も試行錯誤してきましたが、豪雪地帯、急斜面、シカ高密度、この3条件がそろうと、実のなる木を植樹してもなかなかうまく育ちません。

6月17日、ボランティアさんに来ていただいて、植樹地を階段状に整備し、1本づつの苗木にシカ除けガードをつけるやり方に変えようと思います。大きな囲いでは、1か所囲いが破れただけで、シカがすべての苗木を食べてしまうからです。

2か所目

この場所では、1本づつの苗木にシカ除けガードをつけています。苗木の成長はよく、すでに人の背丈を超えている木が多いです。シカよけ柵が雪の力で倒れてしまっているのもありましたが、なぜかシカの食害はあまり見られません。

下の写真のカキの木には、クマが実を食べに来て枝を折った跡がありました。

3か所目

ここでは、2002年に斜面に植えたシバグリやコナラが現在、高さ5~6mにまで大きく成長しています。2019年に地元の植木屋さんから、ヤマボウシ、ウワミズザクラ、シバグリ、ヤマグワの大苗を購入し、(購入時の高さ2.5~3m程度)植えてみました。

今年の大雪でネットは倒れ、シカに食べられている芽が多くありましたが、何とか幹の頂芽(ちょうが)は無事でした。ヤマグワはかろうじて葉が残っており、実がついていました。

倒れたネットを、しっかり修繕してきました。

植樹地を回っている途中、山奥のキャンプ場の近くに大量のごみが捨てられ散乱しているのを見つけました。近くに大きな鉄板の蓋付きごみ箱があるのに、なぜ外に捨てるのかと思って蓋を開けてみると、中にはテレビやラジカセといった家電がいろいろと捨ててありました。

不法投棄です。片付け始めましたが、あまりにも膨大で私たちだけでは片付けきれないため、役場に行って回収をお願いしたところ、すぐ動いてくださるということでした。ありがたいです。

奥山水源の森こそすべての生き物の命の源です。

祖先は、神様が棲んでおられるところとして入ることすら禁止し、遠くから手を合わせてきた場所です。

山奥に捨てられた大量のごみを見て、「山」という聖域がいかに今の日本人に軽視されているのかがわかりました。

熊森が、ほとんどだれも見ていない奥山の荒廃を世間に伝え続け、自ら野生動物たちの餌場やねぐらを復元・再生する活動を続けて25年目です。

これまで必死に動き続けてきましたが、民間のボランティア団体には限界があります。

思い切った法整備が必要です。

生きとし生けるものたちの命を救い水源の森を再生することを、多くの国民が願っていると会員数で示さなければ、法整備にまで進みません。まだの方は、ぜひご入会下さい!

すでに会員になってくださっている皆さんは、一人でもいいので会員を増やしていただきたいです。

入会ページhttps://congrant.com/project/kumamori/2662

祝 やったあ!オリックス(株)が徳島県天神丸などの風力発電計画をついに白紙撤回!

- 2021-06-09 (水)

- くまもりNEWS

貴重な自然や地域の人々の生活を破壊する風力発電やメガソーラー開発は、未来の日本のために撤退の英断を!

オリックス株式会社は2018年、徳島県の那賀町、美馬市、神山町にまたがる標高1500m級の険しい山々の総延長約30kmの尾根筋に、高さ178mもの風車を42基設置する巨大な天神丸風力発電事業を計画しましたが、ついにこの度、公式に白紙撤回しました!

海外資本や投資家による利益を目的とした風力発電やメガソーラー開発が、再生可能エネルギーの名のもとのに貴重な自然を破壊し、地域の人たちの生活や安全を脅かしています。

再生可能エネルギーが本当に持続可能な社会のためのものであるなら、その開発にはモラルがなくてはならず、貴重な自然を破壊せず、少数者の利益でなく地域のためになる形を模索するべきです。

徳島新聞の記事によれば、採算性やグループ内での事業選択など複数の観点から総合的に判断し、オリックス社は撤退を決めたそうです。

6月11日に熊森本部スタッフが、オリックス社の環境エネルギー本部 事業開発部に電話で確認したところ、「事業は中止しました。四国の別の場所でということも考えていません」と返答されました。

白紙撤回してくださったオリックス社の英断に感謝します。

未来の子どもたちに、本当に持続可能な社会を残すために、まず日本企業のみなさんから、オリックス社に続いて、祖国の自然を大破壊するような事業から撤退していただきますようお願い申し上げます。

以下は、2021年5月29日付徳島新聞朝刊28面のうれしい記事です。

(経緯)

2018年、熊森は、オリックス社の風力発電計画を見て真っ蒼になりました。四国山地は、戦後の拡大造林政策によってふもとから頂上までスギやヒノキの人工林で埋まってしまった感があります。ご多分に漏れずその多くは放置され、内部は大荒廃しており茶色一色、生物は住めません。

一方、徳島県にはブナの巨木の森を中心とする豊かな森がわずかに残されている地域があります。絶滅寸前の四国ツキノワグマの大切な大切な生息地です。そこからはこんこんと清らかな水が湧き出しており、この水は四国最大といわれる吉野川に流れ込んで、愛媛県、香川県、高知県、徳島県に住む64万人もの人々の生活を支えています。

オリックスの天神丸風力発電事業の計画地は、まさに四国最後のこの貴重な森を破壊してしまうものでした。尾根というのは山の一番デリケートな場所で、ここを破壊してしまうと、山全体がだめになっていきます。

天神丸風力発電計画地。

赤線が計画範囲で、白い棒は風車を見立てて178mの仮想の棒を立てたもの。

(熊森本部作成)

あと16頭と言われる四国のツキノワグマの絶滅を何とか止めたい。熊森は当時、四国の生息地にある高知県側の人工林の山を購入し、広葉樹林化してクマの餌場を少しでも広げようと努力をし始めていました。自然再生エネルギーが大切だとしても、よりによってこのような最後の貴重な自然を破壊してしまうのであれば、絶対に間違っています。四国のクマは一気に絶滅してしまいます。クマたちの棲む完全な生態系を四国に残したいというのは熊森の悲願であり、熊森はこの計画を絶対に認めません。

当時の2018年7月26日、室谷会長と本部職員2名は、早速現地調査に入りました。この時のことが、翌日の徳島新聞の記事となって残っています。

7月27日朝刊、徳島新聞の記事 2018年

現地を訪れてみたところ、嬉しいことに、徳島大学の先生を初め多くの地元の皆さんが、利益優先にしか見えないオリックス社この天神丸風力発電計画に反対の声を大きく上げておられました。さすが、徳島県は、かつて吉野川の河口堰を止めただけの県民力を持っていると、頼もしく思いました。(みなさん、声を上げないと自然は守れませんよ)

天神丸風力発電計画に対して、環境省、経済産業省、徳島県知事、各首長、県民、国民、多くの人々が白紙撤回や抜本変更を求めましたが、当時オリックス社に熊森が電話すると、あきらめないという回答でした。

熊森から

自然再生エネルギーを開発するために、残された貴重な自然を大破壊する。こういうのを本末転倒というのです。

今、全国各地で、自然大破壊を伴うメガソーラーや尾根筋への風力発電などが目白押しに計画されています。多くがエネルギーを心配してではなく、投資目的です。

地元で被害を受ける人たちや、私たちのように自然を守りたい者たちは、これらの計画を撤回させるために生活を犠牲にして儲かるどころか自費を使って、反対運動に身を投じることになります。本当に不公平です。条例や法による規制が早急に必要です。政治家の皆さん、残された自然を開発から守るために動いてください!

駐車場にソーラーをつけるなど電気を大量に使う都市部の近くで発電できるように検討したり、湯水のように電気を使っている私たちの生活を見直したり、改善できることはいろいろとあるはずです。みんなで知恵を出し合いましょう。

それにしても、こんな朗報、なぜ28面の小さな記事なんでしょうか。第一面のトップ記事にしてほしかったです。ヤフーニュースが取り上げて欲しかったです。メガソーラーや尾根筋風力発電に反対している人たちがどんなに勇気づけられたかしれません。

(完)

主原憲司先生と歩く 石川県クマ生息地白山調査レポート1 本部・石川県支部

- 2021-06-06 (日)

- くまもりNEWS

5月23日24日、白山調査。参加者たちは白山市一里野で主原先生と落ち合いました。

北陸はまだ梅雨に入っておらず、快晴。さわやかなお天気です。

一番心配なことをまず聞きました。

参加者:白山にヤマビルはいますか。

主原先生:いません。

参:マダニはいますか。

主:この時期は大丈夫です。

やったー、これで安心して調査に参加できます。

先生に車に同乗していただき出発です。

さっそく、サルが道路を横切ります。

アブナイ!

主:この辺りは標高700m、よくサルが車に轢かれています。

(慎重運転)(白山国立公園の看板あり)

主:このゲートが白山登山口です。3時間歩いてもらいます。あれえ、ゲートに鍵がかかっている。入れないので、谷を見に行きましょう。

(車を降りる)

参加者第一声:わあ、何?この虫。(いきなり、顔の前を黒くて足をだらんと下げた小さな虫が、避けても避けてもうっとおしいくらい何匹も飛び交う。谷川の音がうるさい)

主:自然界は虫でいっぱいなのです。花バチの一種です。ハチの種類はものすごく多いのですが、ハチの図鑑はありません。ハチを見ると刺されないかとすぐに怖がる人が多いのですが、実は、刺すハチの種類はとても少ないのです。このハチも大丈夫です。(やれやれ)

主原先生による対岸の山の説明

雪崩とクマ

ここでまず見ていただきたいのは、対岸にある雪崩地形の草付きです。5月の連休ごろに来ると、何頭かのクマたちがあそこで草を食べているのが見れますよ。

ブナオ山の草付き

ブナオ山の草付き

この山がなぜツキノワグマをはぐくめるのか。一つは、豪雪地帯で山が急峻なため、毎年春に雪崩が起きて樹木が育たない草場ができるからです。あそこの草場には、ユリ科とキク科のいろいろな草が生えています。セリ科の草は生えていません。クマたちは春に冬ごもりから覚めて、あそこで草を食べ続けるのです。あの場所に行くと、生まれたばかりのさまざまな種類の小さな昆虫たちが恐ろしいほどうじゃうじゃいますよ。夏になって昆虫が大きくなってきたら、クマはこれらの昆虫を食べます。

生態系の多様性・種の多様性が保たれた白山

クマが生きるためには、森だけではだめで、草場や湿地、池や川、いろいろな地形、つまり、生態系の多様性が必要なのです。

東北の山と違って、白山は樹木の種類がとても多いのです。その点は、まるで、熱帯雨林と同じです。

種の多様性を誇る白山の樹木

上の方の緑はブナです。この山にどんな木が生えているのか、早春に来るとよくわかります。木の種類によって芽吹きの時期や芽の色が微妙に少しづつ違うからです。(白山通い60年の主原先生には、どこに何の木が生えているのか、頭にインプットされているのでしょう。)

15年前のナラ枯れ

この山は、2005年の夏、全山、真っ赤になりました。

北國新聞2005年8月白山ナラ枯れ

地球温暖化によって暖温帯から上がってきたカシノナガキクイムシが、この虫に抵抗力を持たない冷温帯のミズナラを一夏で一気に枯らしてしまったのです。ナラ枯れです。直径20cm以上のミズナラは枯死しました。(細いミズナラが枯れなかった仕組みは複雑なので、ここでは説明を省略)

枯死木は4~5年間立っていましたが、やがて次々と根返りを起こして倒れていきました。

白山のクマはほかの地域のクマと比べると、春や夏の食料は格段に恵まれていますが、冬ごもり前の食い込み用食料である大切なドングリを失ってしまったのです。当時、9割のミズナラが枯れました。あれから16年、若木だったミズナラが実をつけるようになってきましたが、ミズナラは元来陽樹なので、これだけ木々で埋まってしまった森の中では暗すぎてドングリが落ちても稚樹が育たないのではないかと思います。

幹だけになったミズナラの枯死木が谷に何本か見える

川に倒れこんだミズナラの枯死木

川に倒れこんだミズナラの枯死木

熊森から

過去を学ばなければ、過去を教わらなければ、山中の枯死木、谷の丸太、川中の枯れ木を見ても、人々は何の危機感も持たないでしょう。人間活動によって白山の森の中身が一気に変化してしまったのです。

クマにとっては、ミズナラの巨木を失ったことは致命的でした。

高倉良生都議会議員と、「東京のクマと森のこれから」を考える:熊森オンラインシンポジウム

- 2021-06-05 (土)

- くまもりNEWS

オリンピックの開催で注目されている我が国の首都「東京都」は、クマが生息する世界で唯一の首都だと聞いたことがあります。

しかし、<東京都レッドリスト2020>によると、クマは、南多摩地域で絶滅危惧2類、西多摩地域で準絶滅危惧で、絶滅の危機に瀕している野生動物です。

6月5日、日本熊森協会は、東京都議会議員の高倉良生議員をゲストにお招きし「東京のクマと森について考える」というテーマで1時間のオンラインシンポジウムを開催しました。東京都民を中心に、54名の方々にご参加いただきました。

1,あいさつ 日本熊森協会 会長 室谷悠子

東京へ行くたびに人の多いことと大都会であることに驚きます。この首都東京には、わずかですがクマが棲んでおり、また、わずかですがクマの棲む森があります。これは世界に誇るべきことです。

東京の人はほとんどが都会に住んでおり、クマの棲む森と自分たちの関係を知りません。しかし、私たちは、森がないと水も酸素も得られません。大都会東京で、大量に使われている水は、関東平野を取り囲む熊の棲む森からの湧き水が川に流れでたものです。

森は、クマをはじめとする動物、鳥、昆虫、微生物などたくさんの生きものがつくりあげており、私たちは、生きものがつくる森に生かされています。

今、東京の森は荒廃しており、クマが生きられる環境にないだけでなく、水源保全や災害防止の観点からも危機的な状況です。私たちは、次の世代が豊かに生きられるように、野生動物と共存し、森を再生しなければなりません。

過疎と高齢化が進む現地で森を再生していくのは簡単ではありませんが、たくさんの人が住み、日本の中で一番経済力のある東京であれば、知恵を出し合えば野生動物との共存もできるはずです。

日本熊森協会は実践活動を通じて、クマの棲める豊かな森再生の流れを広めていきたいと思っています。

2,「日本の奥山と野生動物の危機的状況について」

・・・・日本熊森協会本部 主任研究員 水見竜哉

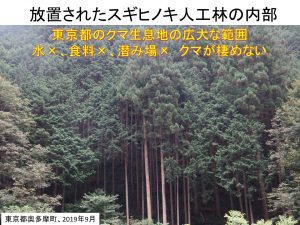

日本では、過去100年間にかつての日本文明が大切にしてきたブナやミズナラの巨木が繁る奥山の水源の森を広大に伐採し、野生動物のエサにならないスギやヒノキの人工林に植え替えてしまいました。

林業は大切ですが、林業としては使えない奥山にまで植えた人工林は、今や広大な放置林となり、ツキノワグマをはじめ多くの生き物が餌場を失って里に出て来る原因となっています。

九州や四国、西日本地域では特に人工林の割合が高く、山々は保水力を失い、この数年間に豪雨による土砂災害で甚大な被害が頻発しています。近年地球温暖化の影響により、わずかに残された自然林でも、ナラ枯れや下草の衰退が深刻化しています。

日本熊森協会は、この国にもう一度、祖先が大切にしてきた大型野生動物との「棲み分け共存」の文化を取り戻すことをめざしています。

そのために、奥山の放置された人工林を再び野生動物が棲める豊かな森に復元し、里での殺さない鳥獣被害対策を徹底していきたいです。これらの実現には法改正が必要で、そのためには多くの会員数が必要です。会員数が増えると、国会で自然を守る法律を作ることができます。

皆さん、どんどん会員を増やしていってください。

3,「東京都のクマ行政について」

・・・・日本熊森協会東京都支部 副支部長 木村理絵

私たち東京都支部は6年前から、クマの生息地である奥多摩町の役場の担当者に、「住民の方の安全が大切なことは 十分理解いたしておりますが、クマと共存するために、まず、被害防除対策を図って頂きたい」と、喉がかれるほどお願いし続けてきました。しかし、駆除一辺倒でなかなか前へ進みません。

町には、被害対策の予算がなかったからです。このまま殺され続けていては、「東京のクマは必ず絶滅してしまう」と焦りを感じている中で、高倉議員と出会いました。

高倉議員は、東京都の「動物との共生を進めるプロジェクトチーム」の座長を務めた経歴をお持ちで、森やクマの問題に関心をもってくださり、2019年11月には都議会の環境建設常任委員会で質問をして下さるなど、積極的に動いてくださいました。

そのかいあって、東京都のツキノワグマ対策がテコ入れされ、2020年には2443万円のクマ被害対策用予算が付きました。

これにより、猟友会による追い払いや電気柵設置等にお金が出るようになり、クマが逃げられる穴付きのイノシシ檻が8基も購入されました。現在も町は、試行錯誤のなかで改革を進めていってくださっています。

クマ研究第一人者の大学の先生がサポートして下さっていることも奥多摩からお聞きし、大変心強く思っています。ようやく、少し共存への希望が見えてきたと感じています。

東京都のクマの捕殺を減らすため、東京都支部でも自分たちで生息地復元ができるフィールド地を持ち、都民がクマの棲む水源の森を再生したり、棲み分けをお手伝いしたりする実践活動を広めていきたいです。

4,「東京都の奥山水源林の現状と、ツキノワグマ保全に向けた課題」 東京都議会議員 高倉 良生 氏

私が日本熊森協会の方々と知り合ったきっかけは、2017年に青梅市で親子グマ3頭が殺処分され、うち2頭の子熊は無許可で殺処分されていた事件でした。当時、私の先輩である、日本熊森協会顧問の赤松正雄先生が日本熊森協会とわたしをつないでくださいました。

私は、山に登り自然の息吹を感じることが好きです。東京の山にも昔から何度も登ってきました。

しかし、近年、山に登ると、そこにはかつて私が見て感動した豊かな自然の森は消えており、山はスギやヒノキの「畑」になっていました。大規模に伐採されている場所もあり、昔の豊かな山の面影が消えているのを見て、私は愕然としました。

この状況で、クマが山から出てきて殺処分されるニュースを日々見てきて、心を痛めていた一人であります。

2019年11月当時、私は東京都議会の環境・建設常任委員会の委員でした。そこで、

1、 ツキノワグマの出没時には、捕殺ではなく、追い払いや誘因物の除去、

2、 森林環境税・森林環境譲与税を活用し、

3、 親子のクマは殺処分しないこと。

4、 捕獲の許可権者である東京都は、違法捕獲が起きないよう市町村への指導を強化すること。

の4つの事を提案させていただきました。これを首都東京でやることの意味は、非常に大きいと思っています。

この後、質疑応答の時間となり、多くの質問が寄せられました。

【参加者から】

・東京都はオリンピックを前にして、「世界の首都で唯一クマが生息していること、しかし、クマは絶滅寸前のため、生息地の保全に急いで取り組もうとしている」と、英語で全世界に発信したらいいと思う。

・東京都の人工林で林業に使われない場所は、豊かな山に早く戻してほしいです。

・全国でクマがこんなにたくさん駆除されていることを知りませんでした。東京の奥地にクマがいるというのは驚きです。

等々、多数のコメントが寄せられました。

【熊森から】

ご参加くださった皆様、本当にありがとうございました。初めての支部向けシンポジウム、好評でした。

次回のくまもりオンラインシンポジウムは全国向けで、7月17日(土)に開催予定です。

テーマは、ツキノワグマの錯誤捕獲問題です。詳細を近日公表いたします。皆様ふるってご参加下さい。

皆さまのご支援が増えると、くまもりが守ることのできる野生動物や豊かな森が、さらに増えます。

生きとし生きる多くの命を救うために、まだの方は、ぜひご入会下さい!

すでに会員になってくださっている皆さんは、一人でもいいので会員を増やしていただきたいです。

入会ページhttps://congrant.com/project/kumamori/2662

とよオットセイになる

- 2021-06-05 (土)

- くまもりNEWS

5月25日、とよお世話隊に参加してくださった方は10名。

とよはお世話隊が来てくれるのを待ちかねていたようで、うれしそうに飛んできました。

食欲旺盛で、とても元気です。

プールの水を満タンにしてあげました。

雨の後で、地面はドロドロ。

とよが泥足でプールに入るものだから、水がすぐに濁ってしまいました。

とよは、プールの中をぐるぐる歩き回り、深いプールを楽しんでいました。

動画を見ていると、まるでオットセイです。

6月のとよのお世話日は毎週日曜日です。

場所:大阪府豊能町高代寺山山頂付近

お世話を手伝っていただける方は、早めに本部までお知らせください。

とよ飼育に至った経緯 2015年4月熊森本部作成動画7分

世話人からラインで毎日本部に送られてくる、とよのお世話日誌

世話人からラインで毎日本部に送られてくる、とよのお世話日誌

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ