ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

森山まり子名誉会長がNHKラジオ深夜便に再出演

- 2021-06-04 (金)

- くまもりNEWS

6月3日早朝4:05~ くまもり協会森山まり子名誉会長がNHKラジオ深夜便に出演しました。名誉会長のラジオ深夜便への出演は、2008年会長当時40分×2日に続いて2回目です。

今回は、「森のクマが教えてくれたこと」という題をいただき、放置人工林と原生的なブナ・ミズナラ林の保水力の違いについての体験談などを約40分間、電話によるインタビューに答えました。

生物の多様性が保たれた明るい落葉広葉樹の原生林内

生物の多様性が保たれた明るい落葉広葉樹の原生林内

・

動物の食べ物もねぐらもない晴れでも暗い人工林内

動物の食べ物もねぐらもない晴れでも暗い人工林内

さっそく第一顧問である長野市在住宮澤正義先生(94歳)から、「偶然、今朝ラジオ聞いた、わかりやすくて良かったよ」というねぎらいの電話が入りました。

「心が動いた、入会したい」と一般のリスナーから最初に電話をくださったのは、三重県大台町の78歳の男性です。私たちが2010年、当時売りに出た大台町池ノ谷408ヘクタールを買い取って守った団体と知って、さらに感激され、余生を講演会をセットするなどしてくまもりを大きくし、池ノ谷のすばらしさを多くの方に知ってもらうことに使いたいと決意されました。

今日は、全国何人もの方から電話やメールが入り、うれしい1日となりました。

この後一週間はネットで随時聞けます。みなさんも、ぜひご視聴ください!

6月3日(木)午前4:05~放送2021年6月10日(木)まで

ラジオ深夜便▽明日へのことば 森山まり子

https://www.nhk.or.jp/shinyabin/k3.html

皆さまのご支援が増えると、くまもりが守ることのできる自然がさらに増えます。

森林破壊が止まらない日本です。まだの方は、ぜひご入会下さい!

秋田県 目の見えない高齢グマを捕獲して山に放獣?! 人間側に必要な傷病グマ保護の発想

- 2021-06-03 (木)

- くまもりNEWS

5月31日午前9時すぎ、秋田県大館市の自動車リサイクル会社の敷地に1頭のクマが侵入し、大捕り物となりました。

従業員は全員避難して無事でした。クマは会社敷地内から出てこないよう閉じ込められました。クマが侵入した会社の社長は「クマは中に入ってからおとなしくしていた。いまは寝ていると思う。クマは目が見えないかもしれない。動いてもあちこちぶつかっていた」と状況を語られました。

午後6時過ぎ、秋田県の職員が麻酔薬を仕込んだ「吹き矢」でクマを眠らせ、捕獲に成功。クマはその後、山に放されました。

ニュースでは「クマがけがをしていた」という旨の話があります。

熊森は、大館市や秋田県の担当者に電話で聞き取りをしました。

大館市林政課

熊森:クマは、けがをしていたのですか?

担当者:けがではなく、かなり老いたクマだったと思われます。今回の場所は建物の中だったので、麻酔をして不動化してから対応を考えることにしました。クマは、動きがゆっくりだったので麻酔薬の入った吹き矢はすぐ命中しました。眠っているクマを調べたら、眼球が白く、白内障になっており、目が見えていないのだとわかりました。今回のクマは、人に危害を加えない様子だったので山に放すことにしました。

熊森:山に放しても生きていけませんよね。保護して、北秋田市のくまくま園で残り少ないクマ生を送らせてやってほしかったです。

担当者:それは検討しませんでした。

秋田県庁自然保護課

熊森:秋田県でクマを放獣したのは初めてですよね?

担当者:昭和期に研究のために学術放獣をしたことはありますが、今回のように有害捕獲したクマの放獣は初めてです。それもこれも、獣医師の資格をもった職員が県庁に来てくれたおかげです。

熊森:今回の放獣は秋田県のクマ保護一歩前進であり、よかったです。しかし、このクマは山に帰すにはあまりにも衰弱していたようです。会員から「もう一度捕獲して保護施設で飼育してやってほしい」という悲痛なメールも入っています。

地元のクマに詳しい方

熊森:どうして、老いたクマが山から出てきたんでしょうか。

地元:このクマが来た山には採石場があって、1週間に1回ダイナマイトで山を爆破しているんだよ。すごい音だよ。ドーンて。その音から逃れるために、出てきたか、または、若いクマに嫌がらせをされたんじゃないかな。

熊森:もう一度捕獲して、北秋田市のくまくま園で保護飼育してもらえないのでしょうか。

地元:罠を設置してもう一度捕まえたら、体力的に死ぬ恐れがある。大館からくまくま園までクマの体に負担がかからないようゆっくり運ぶには、3時間はかかる。多分この高齢グマは耐えられないね。今回はあきらめるしかないよ。

熊森から

目が見えない高齢グマが、どうして今日まで生き延びられたのか不思議でした。

残り少ないクマ生ならば、山に返さずに現地で保護してやってほしかったです。

昔の日本人ならそうしただろうなと思いました。

日本に傷病野生グマの保護施設は皆無です。日本人の民度の低さを表していると言われても仕方がありません。

山にいるクマは自然ですから仕方がありませんが、人間のところに助けを求めてやってきたクマは、助けてやる。熊森はそういう国をめざします。(完)

5月23日24日 本部と石川県支部による白山調査

- 2021-06-03 (木)

- くまもりNEWS

(コロナのためzoomで開催、参加者約20名)♪

zoomによる本部プレ学習会 於:一里野高原ホテルろあん

zoomによる本部プレ学習会 於:一里野高原ホテルろあん

長周新聞がくまもりオンラインシンポを第一面に特集

- 2021-05-26 (水)

- くまもりNEWS

5月15日(土)にくまもりが実施した第2回オンラインシンポ

「自然エネルギーのために豊かな自然を破壊していいのか?」

(オンライン参加者160名)

を、下関市に本社がある長周新聞がただちに文字化し、1面全頁と2面の一部を使って5月17日に報道してくださいました。

長周新聞の地球環境に対する意識の高さと使命感の強さに脱帽です。

長周新聞さん、ありがとうございました!

以下、その紙面です。拡大してお読みください。

長周新聞社 下関市 電話083-222-9399

週3回刊 月ぎめ1500円、郵送料1カ月550円

info@chosyu-journal.jp

当日のプログラム

(一財)日本熊森協会 会長 室谷 悠子

第1部 長野県霧ヶ峰のメガソーラー開発はなぜ止まったのか

1,土地問題としてのメガソーラー問題:霧ヶ峰の教訓に学ぶ

茅野 恒秀 氏(信州大学人文学部准教授)

2,突然訪れた開発計画196ヘクタールから突然の事業廃止まで

―計画中止を求めた活動―

柴田 豊 氏(長野県茅野市米沢地区 ソ-ラ-対策協議会 会長)

第2部 奈良県平群町メガソーラー計画をめぐる動き48ヘクタール

メガソーラーは自然破壊に値するか

須藤 啓二 氏(平群のメガソーラーを考える会 代表世話人 )

第3部 各地でたたかうみなさまの声

・静岡県函南町65ヘクタール・

・・函南町のメガソーラーを考える会の共同代表 山口 雅之 氏

・長崎県五島列島720ヘクタール

・・宇久島の生活を守る会 代表 佐々木 浄榮 氏

・宮城県丸森町115ヘクタール

・・耕野の自然と未来を考える会 義高 光 氏

当日のシンポジウムは以下のyoutube(くまもりチャンネル)から見れます。

熊森から

今、日本社会は、弱者への思いやりをなくした恐ろしい社会に成り下がってしまっているのではないでしょうか。

他生物への思いやりがあれば、地元の人たちへの思いやりがあれば、投資して儲けたいとしても、山の木を皆伐してメガソーラーを設置することなど、できるものではありません。

弱者の悲鳴が聞こえない人間なら、もはや、ホモサピエンスを名乗る資格はありません。

私たちは、湯水のように電気を使う今の生活をまず改めなければなりません。

ソーラーは都市の建物の屋上に設置するよう、法改正が必要ではないでしょうか。

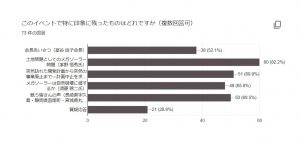

アンケートから

終了後、75名の参加者からアンケートをいただきました。ご参加くださったみなさん、アンケートにお答えくださったみなさん、ありがとうございました。

/

「とよ」の運動場の広さが2倍になりました!

- 2021-05-18 (火)

- くまもりNEWS

2021年5月16日、この日はとよの運動場が2倍の広さになるという、とよにとって記念すべき日でした。

大阪府豊能町高代寺にある熊森のクマ舎は南向きで、東西に飼育場が2つあり、2頭飼育が可能です。

とよはこれまで東半分を使ってきました。

熊森は昨年度、改正「動物愛護管理法」の公益的目的として、行き場をなくした石川県のみなしごグマ1頭を西半分で一時保護飼育をさせていただきたいと大阪府に申し出たのですが、残念ながら飼育許可が下りませんでした。

ならば、誰も使っていない西半分の運動場も、「とよ」に使わせてあげようとなったのです。

寝床から出てきたとよは、しばらくいつものエリアを一通りウロウロして、2階にも上手にのぼりながら、ボランティアさんが点々と置いてくれたリンゴを順番に食べていました。

いよいよその時が来ました・・・・

敷居をまたいでとよが「西側エリア」に初めて入ったのです!

動画1参照 とよ、初めて西側運動場に

西側エリアには、ボランティアさんが育ててきた野イチゴやイラクサ科のカラムシなどの植物が野原のように生い茂っています。

とよは興味しんしんに、うっそうとした草の中に顔を突っ込み、上手に野イチゴを食べたり、手で抑えてカラムシをハムハムしたりし始めました。見ているわたしたちにも、とよのワクワク感が伝わってきました。

動画2参照 とよ、野草をムシャムシャ

動画3参照 とよ、糞分解装置をチエック

「どんなにおいしい果物をもらうより、土に根付いているエネルギー満点の野草のほうがやっぱりいいよね」と、長年とよをお世話してきたボランティアの方々も嬉しそうに目を細め、見守っておられました。

とよは、EM菌で糞を分解中の大きな金属製の容器とフェンスの間の細い道にも入っていきました。そのとき、プールの水くみ隊の車が水をいっぱい汲んで帰ってきました。とよは瞬間、車の音にびっくりして飛んで逃げました。

動画4参照 とよ、車の音に飛んで逃げる

クマは人間よりずっと平和愛好者で、逃げることによって争いを避けようとします。クマの生態が手に取るようにわかる場面です。

とよの歩いた後には、まさに獣道ができていました。

熊森は、荒廃した奥山生息地から出て来ざるを得なくなったクマたちの窮状を思いやれずに、クマを危険動物、害獣として大量捕殺し続けている(2019年2020年の2年間で11000頭捕殺)全国クマ行政が、近い将来クマを絶滅させることになるだろうと危惧しています。

このような対応は、全て、人間側のクマへの無理解、無知、思いやりのなさから出ています。愛情深く飼育されているクマと触れ合える施設を全国各地に作ることで、クマとの共存文明を取り戻そう、生息地を再生してやろう、このような流れが生まれるのではないかと考えています。

このような流れが起きたら、結果として、日本文明を支えてきた水源の森を、私たちが未来永劫に守ることになります。

とよは、しばらくすると、やっぱり落ち着くのか・・・

いつもの東側運動場に戻っていきました。

食欲旺盛なとよ、野草が食べ尽されないように、どんどん植えていかないと(笑)ですね・・・

グーグルアースを使った熊森のナラ枯れ枯死木調査をご紹介

- 2021-05-04 (火)

- くまもりNEWS

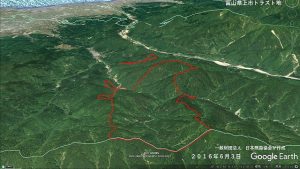

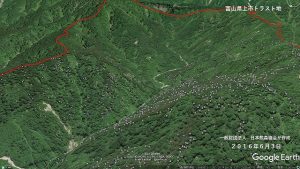

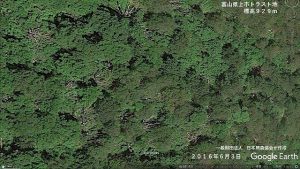

熊森が2015年から進めているグーグルアースを使ったナラ枯れ枯死木調査を、公益財団法人奥山保全トラストが所有する富山県上市町のトラスト地670ヘクタールを例にご紹介してみたいと思います。(赤線内がトラスト地です。上市町の35分の1を占める広大なトラスト地です)

このトラスト地は、当時の熊森富山県支部亀田隆支部長が、富山のクマが冬ごもりするときに集まってくる全山タテヤマスギ・ブナ・ミズナラなどの奥山自然林が売りに出たので、富山県のクマ保全のために押さえておきたいということで、当時のNPO法人奥山保全トラストが渡邉保護区として2006年に購入したものです。

2007年10月17 日に熊森本部が調査に入り、山が赤くなるほどのナラ枯れを見て、ショックを受けました。

この葉の赤さは、紅葉ではなくこの年のナラ枯れの赤です。

中央左の木は2007年以前に枯死済み。

2015年4月29日に熊森本部が再調査に入りました。

トラスト地の入口の滝の前で記念撮影

トラスト地を入ってすぐ、ナラ枯れ枯死木を何本か発見。

指さしている方向にナラ枯れ枯死木が見える

この時は、本部職員2名が二日間かけてかなり奥地まで調査に入りました。

山中の立ち枯れたミズナラ

山中の立ち枯れたミズナラ

残雪が残る奥の国有林が見えるところまで登ると、素晴らしい滝がありました。三段滝。

かなり奥まで調査した

2日間歩いたのですが、枯れたミズナラばかりで、生きたミズナラは全く見当たりませんでした。ミズナラの総枯れです。

ショックだったことに、2日間歩いてみても、爪痕などクマの生息痕跡は皆無でした。ミズナラが枯れてしまい、ブナは近年凶作続き、実っても温暖化で木が弱ってきているため、シイナかもしれません。この奥山に、もう食料はなく、クマは暮らしていないのでしょうか。大変な事態が起きていると思いました。

帰宅後、現地をグーグルアースで見て、すごいことに気づきました。解像度がアップした新しいグーグルアースでは、枯死木1本ずつがはっきりと読み取れるのです。グーグルアースでナラ枯れ調査ができるぞ!熊森本部調査研究部は色めきました。

いったいこのトラスト地で何本のミズナラが枯れたんだろう。

ミズナラの枯死木にピンを刺していきました。以下は、2016年6月3日に撮影されたグーグルアース写真を使用したピン刺しです。

ミズナラの枯死木が倒れているのまではっきりと見えます。ミズナラは、枯れてから数年で倒れます。2007年から9年たっていますから倒れていて当然です。熊森は、この時から、奥山調査にグーグルアースも使い始めたのです。

6月3日というこの季節、少し茶色っぽい緑色はブナです。きれいな緑色は、イタヤカエデなどのカエデ類です。白い点々は、白い花です。図ってみると40センチもの大きな花です。929メートルの標高では、ホオの花ではなくトチノキの花でしょう。枯れているのはミズナラです。

トラスト地内のミズナラの枯死木にピンを刺し続けていきました。

ピン刺しはまだ途中ですが、すでに2400本を超えています。

豊作並作不作凶作といろいろありますが、枯れていなければ、1本のミズナラはいったい平均どれくらいの実をつけていたのでしょうか。当協会が保護飼育している元野生グマは、冬ごもりに備えて秋に約400キロのドングリを食べて太ります。もし、一本のミズナラの実の総計がわかれば、全くアバウトですが、このトラスト地のミズナラが何頭のクマの命を支えていたのか計算できます。

熊森はあくまで現地調査を重視していますが、このように様々なGIS(地理情報システム)を使って、各地のクマ生息地の森林を、机上でも調査し続けています。皆さんもぜひやってみてください。

最近、熊森関係者以外の専門家の先生たちが、クマが生息地を拡大して人里に出て来るようになったと発表されていますが、奥山の本来のクマ生息地の餌調査や痕跡調査をされているのでしょうか。熊森は、ドーナツ化現象が起きているにすぎず、動物に起きた異常現象は、絶滅の前触れだととらえています。

全生物のために、次世代のために、クマの棲む森を保全しなければ、我が国は災害に強い森・水源の森を失うことになります。

熊森は、クマ生息地の全自治体の皆さんに、奥山再生と聖域化、毎年繰り返されるクマの大量の有害捕殺や錯誤捕獲殺処分を見直して、大型野生動物の頭数調整捕殺ではなく、棲み分けを復活していただきたいとお願いして回っています。

表土流出や山崩れが頻発して森再生が難しくなり、手遅れにきています。もっともっと多くの国民の皆さんに危機的な現状を知っていただき、共に声を上げてもらいたいです。みんなが声を上げないと世の中は変わりません。

ご入会受け付け 電話0798-22-4190でもご入会を受け付けています。(完)

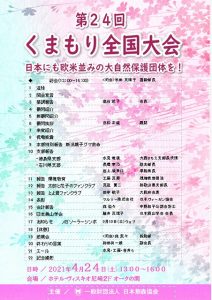

4月24日(土)「第24回くまもり全国大会」 初めての現地&オンラインの同時開催!

- 2021-05-02 (日)

- くまもりNEWS

翌日から大阪・兵庫に緊急事態宣言が出され、不要不急の外出が制限されるというギリギリ限界の中、熊森本部はコロナ感染対策に力を入れて、第24回くまもり全国大会の現地開催に踏み切りました。

コロナ第4波拡大に伴い現地参加予定者のキャンセルが相次ぎ、その分、オンライン参加者が増え、直前まで目まぐるしかったです。

当日は、北海道から九州まで78名の方が現地参加(支部参加は石川県と埼玉県のみ)、128名がオンライン参加(支部のオンライン参加は17支部)してくださり、開催を祝い合いました。ご参加くださった皆様、本当にありがとうございました!

初めての二本立て同時開催は、現在の本部体制ではぎりぎりの作業でした。

オンラインの皆様には、声が聞こえにくかったり、図が見えにくかったりで、かなりご迷惑をおかけしてしまった方もあったようで、お詫び申し上げます。

昨年、コロナ感染拡大のためできなかった全国大会の代わりに実施した報告会を第23回くまもり全国大会とし、今回の分を第24回くまもり全国大会にさせていただきました。

受付

今年も新潟県の企業会員であるマルソー株式会社から、素晴らしいお花が届きました。

さあ、第24回くまもり全国大会です。

「希望をもって前へ!」

室谷会長の基調報告

「アフターコロナを、自然や生き物と共存する社会に!熊森を、社会を動かす大きな自然保護団体に成長させていこうと思っています。」

演台にもアクリル板

新顧問紹介

務台俊介衆議院議員(長野県)ビデオスピーチより

「長野県は全国でも有数のクマの生息地です。クマを守ることで生態系が守られる。地球環境の保全をめざして、熊森と共に闘っていきたいです。」 土屋品子衆議院議員(埼玉県)ビデオスピーチより

土屋品子衆議院議員(埼玉県)ビデオスピーチより

「環境という教科を新しく作って、小学生から環境教育をしっかりやるべきです。」

顧問のお話

嘉田由紀子参議院議員スピーチより「クマの棲む森の保全・再生は、水害や山崩れなどの災害防止対策でもあります。」

片山大介参議院議員スピーチより

先日、参議院環境委員会で、シカ・イノシシ罠へのクマの錯誤捕獲が多いのは、くくり罠の短径さえ12cmだったら横にはいくら長くてもいいとなっているからで、真円12㎝以下以外は認めないようにしてほしい。また、錯誤捕獲は放獣なのに、自治体の放獣体制が不備で実際は殺処分しているところが多いと質問したところ、小泉大臣から、「6月にできる新ガイドラインに、これらの問題の解決を盛り込むのでご安心ください」という回答をいただきました。

赤松正雄元衆議院議員スピーチより

「イデオロギーから人間中心の社会になったのはいいが、今の日本はクマを代表とする他の生き物たちのことを忘れてしまっている。これは問題だ。顧問の国会議員がじわりふえたことだし、今後は熊森の公益財団法人化に向けてもがんばっていきたい」

<熊森から>どなたも、とても良いお話でしたので、会報107号でくわしく紹介させていただきます。会員の皆様、お楽しみに!

2019年年末から2020年5月にかけて行われた新潟県南魚沼市の診療所で冬ごもりに入ろうとした親子グマの保護・越冬・放獣までの熊森大奮闘を報告。しかし、2020年度の新潟県は、またしてもクマを大量捕殺。放獣もゼロ。熊森の大奮闘が全く生かされなかった。やはり、地元の流れを変えていくには、支部が必要と痛感した。

支部報告

~徳島県~水見(大西支部長代理)

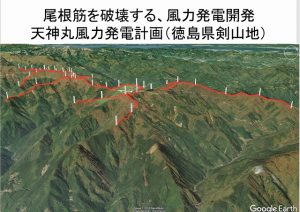

わずかに残された四国の貴重な自然林を根底から破壊する尾根筋風力発電計画

各地で崩れ出した人工林、尾根筋への風力発電、山を切り開いてのメガソーラー・・・水源の森破壊に歯止めがかからない。森林保全はオリンピックを開催より重要事項だ!

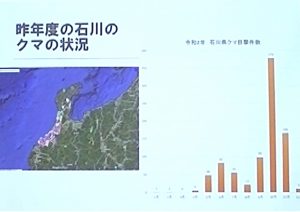

~石川県~長澤副支部長

冬ごもり前の食い込み用食料を求めて秋にクマたちが山からどっと出てきた

昨年から今年にかけて行ったみなしごグマの保護飼育や、ドングリ運びで議員さんたちとのつながりができたことなどを報告

環境教育 環境教育担当:工藤

座学だけではなく、現場で体験させる環境教育にも取り組んでいきたい。2021年度本部原生林ツアーは、8月1日(日)です。

コロナ対策:アクリル板で一人ずつ仕切られている(ホテル・ヴィスキオさん、ありがとうございました)

表彰

新潟県親子グマ保護にご協力くださったマルソー株式会社と、昨年秋、ドングリをたくさん集めて下さった日本ヴィーガン協会さんを表彰させていただきました。

南魚沼親子グマ放獣をモチーフにしたジャミンのTシャツ

ちびっこモデルたち

記念撮影 着ぐるみのツキノワグマが初登場。

最後まで残ってくださった皆さんと記念撮影

来年25回目の節目の全国大会は、4月30日(土)に、例年通り、熊森発祥の地兵庫県尼崎市のホテル・ヴィスキオで開催されます。みんさん、ふるってご参加ください。

全国支部長研修会

全国大会終了後の24日の夜と25日の午前中、全国支部長対象の研修会がズームで開催されました。皆さんとても熱心に参加されていました。次回からは支部役員の皆さんも、ぜひご参加ください。

ズームでの全国支部長研修会 (於:熊森本部事務所)

動物虐待以外の何ものでもない「ばんえい競馬」(帯広市)を即改善または廃止せよ

- 2021-05-02 (日)

- くまもりNEWS

身の毛もよだつ、恐ろしいニュースがありました。

2021年4月18日、北海道帯広競馬場で行われた「輓曳(ばんえい)競馬」で、2歳馬のドウナンヒメが上り坂の障害を越えられず、うずくまってしまったところ、騎手がソリに乗ったまま、繰り返し強く手綱を引っ張り、手綱で尻を9回ムチ打った。

この間、ドウナンヒメは一度前脚を起こして前に進もうとしたものの、すぐにまた前脚の膝を折りうずくまった。

これに対してレース開始から3分50秒、騎手はソリから降りて左横から手綱を1回引っ張った後、すぐに左足でドウナンヒメの顔を蹴り上げた。

その後、騎手が、数度手綱を引っ張るとドウナンヒメは立ち上がったが、またすぐに前脚を折りうずくまり進むことができなくなった。

立ち上がろうと何度も顔を地面に擦っているドウナンヒメを、レース開始から4分30秒、再度、騎手は右足で蹴ったが、ドウナンヒメは前脚を折りうずくまったま顔で地面を擦り続け、立ち上がることができず、競争中止となった。(アニマルライツセンター文より)

ばんえい競馬とは何か、ネットで調べてみました。

馬に騎手と1トンの重量物を積載した鉄製のそりをひかせ、2箇所の障害(台形状の小さな山)が設置された直線200メートルのセパレートコースで、馬の力と速さ、および持久力や、騎手のテクニックを競う競馬で、人間がお金を賭ける。(https://youtu.be/Ju90LAzc_r0)

今回の暴行が世間で騒がれたため、騎手は戒告処分を受けたそうです。

この騎手は、自分がこの2歳馬だったらと、相手の悲しみや苦しさを思いやることができない人なのでしょうか。

とても悲しいです。大人がこれでは、子供たちに弱い者いじめをしてはならないと教えることなどできません。

何のために1トンもの重量物を馬にひかせねばならないのでしょうか。

アニマルライツセンターは今回の騎手の行為を動物虐待であるとして、4月23日、北海道帯広警察署に、北海道帯広競馬場で行われた虐待行為について告発状を発送しました。

動物の愛護及び管理に関する法律(第44条第2項:虐待を行ったも者に一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、第48条の二:法人に対しての罰金)

熊森から

戒告や罰金や懲役は当然ですが、それ以前に、ばんえい競馬を即改善するか廃止すべきでしょう。

このようなものは、文化でも、競技でもありません。

こんな残酷なことが、21世紀の日本にまだ残されていたとは信じられない思いです。恥ずかしい限りです。

弱者が立ち上がれないまでに苦しんでいるのを見て楽しめるなど、恐ろしいことです。

動物虐待以外の何物でもないと思います。

アニマルライツセンターに拍手です。

報道してくださった方に、心から感謝します。

ばんえい競馬はかつて北海道の各地で行われていたそうですが、次々と廃止されて、今も開催されているのは帯広市だけだそうです。

150年前に北海道の開拓がはじまりました。森を切り開き、切り株に火を入れ、ヒグマをはじめとする野生動物たちを殺し続ける。自然を壊すことと引き換えに、人々は生活を手に入れていったのです。この先人の努力は「開拓魂(frontier spirit)」として語り継がれてきました。ばんえい競馬は、より木材や開拓資材を運べる力の強い馬を誇示する、開拓民の催事が起源とされています。

しかし、もはやそのような時代は終わったのです。

今残された自然を守らねば、今後、人間が生き残れなくなる時代なのです。

自然を守るには、全生物の生命尊厳思想が国民に徹底されなければなりません。

世論の力でばんえい競馬を直ちに改善か廃止し、このような動物虐待を日本国からなくさねばならないと思います。

これができなければ、日本の自然を守ることなど日本人には不可能ということになります。

ある北海道出身者が、ばんえい競馬を楽しいいと思う北海道民は、これを機に目を覚まさなければならないと言われていました。

熊森も、帯広市に厳重抗議します。本当にもう、帯広市長さん、目を覚ましてください!

熊森は手がいっぱいですが、ばんえい競馬を改善または廃止するための動きを起こしてくださるところがあれば、精一杯協力したいです。

どこが認めても、熊森は今のようなばんえい競馬を絶対に認めません。

帯広市の広報には、今も以下の文言が掲載されています。

体重1トンを超える馬が重りをのせた鉄ソリを引いて直線コースで力とスピードを競う、世界でたったひとつのばんえい競馬。北海道開拓時代の農耕馬が現代のレースへ受け継がれ、今では北海道遺産として人々に感動を与えています。長年、帯広市を含む北海道内の自治体が共同で運営してきましたが、平成19年度から帯広市が単独で運営しています。

みなさんも、声を届けてください。

帯広市役所

〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地電話/0155-24-4111(代表)米沢 則寿 市長

農政部ばんえい振興室ばんえい振興課振興係

〒080-0023 北海道帯広市西13条南9丁目1番地

電話:0155-34-0825 ファクス:0155-36-4618

ご意見・お問い合わせフォーム

熊森が、イギリスのナショナル・トラストのような大きな自然保護団体だったら、残酷すぎるばんえい競技を即改善または廃止させられます。まだの方はぜひ会員になってください。ご入会受け付け 電話0798-22-4190でもご入会を受け付けています。

活動資金ももちろんほしいですが、熊森が今一番欲しいのは、賛同してくださる方々のご入会です。熊森活動に心から賛同するが入会はしないという国民がとても多いのです。賛同を会員という形で表さないと、世の中を変える力にはならないことを知っていただきたいのです。

絶体絶命、馬毛島のマゲシカ守れ(鹿児島県)

- 2021-04-30 (金)

- くまもりNEWS

マゲシカは、鹿児島県種子島の西方海上の馬毛島(無人島)に昔からすむ、ニホンジカの亜種です。キュウシュウジカとヤクジカの中間型を示すものとされています。

環境省は、「地域個体群」としてレッドリストで扱っており、生物多様性の観点からも、歴史・文化の面からも貴重です。また、これほど小さい面積に数百頭のシカの群れが維持されてきた場所は世界でも例がないそうです。

森林草原地帯にすみ、早朝あるいは夕刻原野に出て採食します。角は毎年はえかわり、4~5月にかけて袋角がはえ、9月には立派な角になりますが、翌年3月くらいには落下します。草食性です。

マゲシカ 平川動物公園より

馬毛島のある場所 NHKより

かつての緑あふれる馬毛島

馬毛島には、マゲシカを含め13種類の絶滅危惧種が生息するということです。

熊森は、馬毛島にずっと注目してきました。

なぜなら、馬毛島開発が島を十字に横切る巨大な「滑走路」を建設して、マゲシカたちの生息域を大破壊し始めたからです。馬毛島には川がなく湿地があるだけです。このような大開発を行って地表の植物をはぎ取ってしまうと、マゲシカたちの生存を支えてきた水飲み場がなくなってしまいます。

現在の馬毛島

2019年、政府は160億円で馬毛島を自衛隊訓練場として買収することに島の所有者と合意しました。馬毛島は、米空母艦載機の離発着訓練(FCLP)施設と自衛隊基地を兼ねた「基地の島」に生まれ変わろうとしています。その計画は以下です。

防衛省基地計画

マゲシカの生き残る場所がない!

マゲシカ 朝日新聞より

資料1 2021年4月24日、朝日新聞

要約

2000年は約570頭で、今回は320頭と推定した。生息環境は10年前よりも悪化し、個体群の維持にとって深刻な事態になっているとみられる。

面積の減った森林、草原にシカが集中してきた結果、生息場所・えさ場としての質が低下し、環境の悪い更地にあふれ出ている可能性がある。この状態が続けばメスと子の死亡率が上がり、絶滅の確率が高まることが懸念される。

国はできる限り環境を復元し、その段階を基準にアセスを行うべきだ。マゲシカを絶滅させないための計画見直しも必要になるだろう。

島での研究が再開できれば全国で問題になっているシカの個体数管理に新たな知見をもたらすだろう。国、県、西之表市と市民が協力し、今のまま馬毛島とマゲシカを後世に残すことを考えてほしい。

資料2

熊森から

計画では馬毛島の9割が滑走路や訓練施設を整備する「事業実施区域」になります。シカを区域外だけに置くのか、区域内にも生息地を設けるのか、防衛省は「現段階で決めていない」と回答しているそうです。現計画では、間違いなくマゲシカは絶滅です。

馬毛島の基地化は国策とは言え、生物の多様性を守ることが最も大事と言われている時代です。

明治のオオカミについで、絶滅危惧種であるマゲシカを絶滅させる日本であっていいのでしょうか。私たち一般国民が声を上げない限り、マゲシカは絶滅させられます。マゲシカたちの運命は、私たち一般国民の肩に掛かっていることをみなさんにお伝えしておきたいです。

熊森の会員になったが何をしたらいいのかわからないと言う声もあります。

そこに住んでいる一番大きな生き物をシンボルにして自然を守っていくのが熊森流の自然保護です。

ぜひ、防衛省にメールやFAXなどで声を届けたり、基地計画の見直しを訴える立澤史郎教授や、マゲシカの絶滅を止めようとしている「馬毛島の自然を守る会」などを応援していきましょう。

熊森本部も、防衛省や地元に声を届けます。

防衛省

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 電話:03-5366-3111(代表) FAX:03-5261-8018

岸 信夫 防衛大臣 様

科学が自然をコントロールすることなどできない

- 2021-04-29 (木)

- くまもりNEWS

4月10日、コロナ禍でくまもり講演が途絶えて久しい中、熊本県の物産を扱う人たちからの依頼を受けて、久しぶりに森山まり子名誉会長が講演しました。

・

尾根筋への風力発電を認めれば、日本は水源の森を失いますと語る名誉会長

・・

(講演要旨)

これだけ科学技術が発達した21世紀の今も、私たち人間は自然に生かされているだけに過ぎない動物です。

しかし、9割の国民が自然からすっかり離れて都市で暮らすようになった現在、自然に生かされていることがわからなくなってしまっている人たちがほとんどになってきました。

これはとても怖いことです。

なぜなら、自然に生かされていることがわからなくなると、平気で自然を壊し始めます。

空前の地下水脈大破壊であるリニア中央新幹線工事、森林伐採によるメガソーラー、尾根筋への風力発電等々・・・日本人は、今も、毎日、毎日、自らの生息環境でもある自然を、復元不可能にまで破壊し続けて、文明崩壊に向かってまっしぐらに突き進んでいます。

生息地を破壊された野生動物たちは悲鳴を上げており、食料を求めて人間の所に出てきては、科学的計画的頭数調整という名の無差別殺害によって、毎日大量に殺害されています。

受験勉強を勝ち抜いた超エリートの皆さんのなかに、科学の力で自然や野生動物の数をコントロールできると思うようになる人がおられて、そのような政策を推進されますが、これはとんでもない錯覚です。コントロールしているつもりが、実際は自然を破壊しているだけです。早くこのことに気づいてほしいです。このような錯覚を持つ人の共通点は、頭で自然を見ているだけで、実際の自然を知らないことです。科学が超複雑系の自然をコントロールすることなど、永遠に不可能です。

水源の森を失うという大変な事態が進行しているのに、日本にはこのことを国民に伝えるメディアがなく、絶望的な状況です。

こんな中、希望は、自然との共生本能をまだ失っていない子供たちと、見事に自然と共生・共存してきた祖先の知恵がかつて日本にはあったという事実です。

官僚や行政マンにいくら期待しても、彼らは組織の一員であり、新たな動きを起こすことはできません。24年間活動してきてわかったことは、自然を守るには、政治を動かすことができる大自然保護団体を日本に育てること。これしかありません。

みなさんも大人の責任として、森を残し、全生物と共存する持続可能な文明への方向転換運動に、名を連ねませんか。

ひとりではできませんが、数さえ集まれば、イギリスのナショナル・トラスト会員数420万人のように、どんどんと自然を守る法を成立させていくことができます。

・

<講演会を終えて>

参加者は経営者十数名というささやかな講演会でした。帰りには参加者のほとんどの方が会員になってくださいました。これからの会社経営は、利潤追求だけでなく、地球環境保全を支援する会社でなければならないと思ったと、みなさんからうれしいお言葉をいただきました。

参加者に、熊森本部作成のポスター(A3用紙)がプレゼントされました。

会社に貼っていただければうれしいです。みなさん、ご清聴、ありがとうございました。(完)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ