ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

母グマは死んだ子グマを見守っていたと判明 男性を死亡させたヒグマを駆除しない方針 厚岸町

- 2021-04-17 (土)

- くまもりNEWS

以下、北海道新聞から

釧路管内厚岸町は13日、町内の山林で山菜採りの男性(60)がヒグマに襲われ死亡した10日の事故で、このクマの駆除はしない方針を決めた。

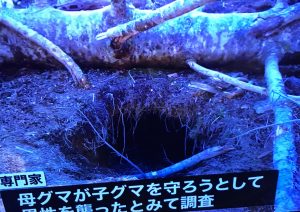

現場近くに冬眠穴と子グマの死骸があり「母グマが子グマを守るために起きた偶発的な事故の可能性が高い」との専門家の見解に基づき、継続的に人を襲う恐れは低いとみている。

ただし周辺への立ち入りには引き続き、注意を呼び掛ける。

北海道厚岸町 山菜取り中にヒグマとの死亡事故発生 音の出るものを音が鳴る状態で携帯を

- 2021-04-12 (月)

- くまもりNEWS

4月10日、北海道厚岸町で、ヒグマによる死亡事故が発生しました。亡くなられたのは、山菜採りに山に入っておられたご夫婦の夫の方です。心よりお悔やみ申し上げます。

人を恐れ、人から逃げたい一心で人身事故を起こすツキノワグマと比べると、人間よりずっと大きなヒグマは、ほとんど人身事故を起こしません。

ヒグマの親子 北海道

ヒグマの親子 北海道

過去50年間をさかのぼってみても、里に出て来て人身事故を起こしたヒグマはゼロです。

知床のガイドによると、ヒグマは人間を見ると自分たちより小さくてかわいいと思うらしく、好奇心で見に寄って来る。すると、観光客は、「キャー、ヒグマだ」と、なり、困っていますということでした。

ヒグマによる事故は、ヒグマの生息地に人間が入ってきたときに怒って起こると、門崎顧問にいつも教えてもらっていますから、ニュースを見た時、ヒグマの生息地に人間が入ったんだなと、熊森はまず思いました。

以下は、NHKウェブニュースによる事故の概要です。

ヒグマに襲われ死亡 北海道 厚岸町

2021年4月10日 18時49分 NHKWEBニュース

10日午前、北海道厚岸町の山林で、夫婦で山菜採りをしていた男性がヒグマに襲われ、死亡しました。男性を襲ったクマは現場から去り、警察が注意を呼びかけています。

警察によりますと、10日午前11時前「北海道厚岸町の山林で夫婦で山菜採りをしていたところ、夫がクマに襲われた」と妻から通報がありました。警察が現場に駆けつけたところ、山林の中で男性が頭部を襲われて倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、妻は夫から少し離れた場所で山菜採りをしていて「悲鳴が聞こえて振り返ると、夫がクマともみ合いになっていた」と話しているということです。また妻は、その場から逃げ、けがはありませんでした。男性を襲ったヒグマは現場から去り、行方が分からないということです。現場は厚岸町役場から南東におよそ7キロの、厚岸湾に突き出た半島部の山林で、人里からは離れた場所です。警察によりますと、この時期はヒグマが冬眠から覚め、餌を求めて動きが活発になるということで、付近をパトロールするなどして注意を呼びかけています。

事故現場の概要(厚岸町HPより)

どうして死亡事故が起きてしまったのでしょうか。

今後、どうすればいいのでしょうか。

■熊森本部は、地元担当者から電話で聞き取りを行いました。以下、概要です。

現場は海岸から150mくらいしか離れていない場所。もともと、クマがいる場所で、地元ではクマの通り道があるといわれていました。ご夫妻は、50キロほど離れた町から来られていました。この時期だから、フキノトウやアイヌネギを採りに来られていたのでしょう。

この場所は地元の方もほとんど入らない場所で、山菜採りに入る人はまずいないです。

ご夫妻は、互いに離れたところで山菜採りをされていました。クマ鈴はつけていたそうですが、しゃがんで地面の山菜をつまんでいたので音は出ていなかったようです。

ご主人の叫び声が聞こえ、クマともみ合いになっているのを見て、奥様は逃げられたそうです。数時間後、現場を猟友会と町でパトロールをしましたら、男性のご遺体がありました。もうクマはそこにはいませんでした。頭を引っかかれていましたが、食害した跡はありませんでした。

クマも、フキノトウなど山菜を食べにきていたと思います。

後日、この場所で、母グマが死んだ子グマを見守っていたことが判明しました。

町としては、近くの道路に注意喚起の看板を設置しました。

現場を立ち入り禁止にはしなかったのは、もともとここは道有林で本来立ち入ってはいけない場所だからです。

この辺りは広大な森で、どのクマがやったのかわからないし、クマももういないので捕獲はできないし、しません。

<熊森から>

北海道でヒグマによる人身事故は、山菜採り、山中での狩猟、登山中に発生しています。

熊森本部スタッフは、先週、群馬、新潟、福島、宮城などのクマ生息地を次々と訪れ、ツキノワグマとの人身事故にあわれた方や、猟師の方、住民の方、山林で仕事をされている方など、次々とインタビューして現場を見てきました。熊森は徹底した現場主義です。

新潟県では、「山菜採りをするときは、少し動いただけでも鈴が鳴るように工夫して服に鈴をつけている。あと、あまりにも深い藪の中には入らないことだ。」と、地元の方に、クマに出会わないための工夫を教えていただきました。

これから山菜採りの時期ですが、山菜は、山の者たちの食料です。ほどほどにしていただいて、深入りしないようにお願いします。特に、ツキノワグマは怖がりですから、ふだん人が入らないところに人が入っていたら、びっくりしてしまい、引っかいたりかんだりして人から逃げようとして、人身事故を起こしてしまいます。

クマの生息地に山菜採りに入るときは、どうか、音の出るものを、音が鳴るようにして携行してください。歌を歌ったり時々手をたたいたり、とにかく、人が山に入ってきたとクマにわかるようにしていただくよう、お願いします。今回の厚岸ではヒグマを捕獲しないようですが、一般に日本では、人身事故が起きるといくつもの罠を設置して、人身事故に関係、無関係を問わず、何頭ものクマを捕殺してしまう国です。

人の命もクマの命も、どちらも大切にする国でありたいです。

東北地方<メガソーラー・風力発電>の認定情報を調べてみました

- 2021-04-07 (水)

- くまもりNEWS

4月5日のフェイスブックで、東北の山が崩壊するという見出しで、地元からの声を紹介させていただいたところ、大変な反響で、現在コメント191件、シェア1877件となっております。

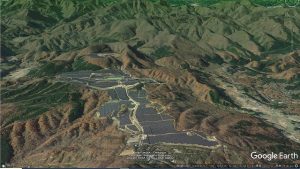

総発電容量35MW福島県小野太陽光発電所(出所:ヴィーナ・エナジー・ジャパン)

(青森県風力発電事業47MW中里風力発電所出所:ヴィーナ・エナジー・ジャパン)

いったいどれくらいのメガソーラーや大規模風力発電施設が東北の自然を破壊しているのか、熊森本部は、経済産業省の外郭である資源エネルギー庁の公開データを調べてみました。今のところ東北地方では、1250カ所を超えるメガソーラー、風力発電の施設が運転、もしくは運転が予定されていることが分かりました。

細かいのは除いて、以下に、東北6県別のメガソーラーと呼ばれる1,000kW=1MW(メガワット)以上の太陽光発電および風力発電の認定事業者や設置場所を表示させていただきます。

尚、1MW以上の太陽光発電を得るには2ヘクタールの土地が必要なのだそうです。10MWだと20ヘクタール、50MWだと100ヘクタールの土地が必要ということになります。ちなみに、1ヘクタールの広さというのは、100m×100mです。

東北6県のリストは、以下の県名をクリックしていただければそれぞれ見ることができます。一つの県に何ページもの認定物件がありますので、終わりまでご覧になってください。

<メガソーラー・風力発電>の認定情報

青森県 1ページ

岩手県3ぺージ

宮城県6ぺージ

秋田県2ページ

山形県2ページ

福島県7ぺージ

東北6県の中で一番メガソーラーが多く設置されていたのは福島県で、440か所もありました。放射能で汚染された山を安く買いたたいてメガソーラーを設置していっているのでしょうか。造られた電気はどこで使われるのでしょうか。またしても、福島が犠牲になるのでしょうか。野生動植物はどうなるのでしょうか。2番目に多いのは宮城県でした。

他の地方の都道府県は大丈夫なのでしょうか。

現行法で、このような自然エネルギーの開発を止めることはできません。

ということは、法違反ではないので、裁判所に訴えても無駄だということです。

と言って、国の法律を変えるのはたいへんなことです。

一部の国民ががんばって声を上げたくらいでは不可能です。

でも、あきらめないでください。

条例制定を!

国までは動かせずとも、都道府県や市町村の条例で、メガソーラー計画、風力発電計画を止めることができます。

岩手県遠野市ではすでに山野を削ってメガソーラーが建設されてしまいましたが、その後、大雨で山から濁流が噴き出すなどの被害が出るに及んで、1ヘクタール以上のメガソーラーを作らないという市独自の条例を制定しました。

兵庫県条例では、50ヘクタール以上のメガソーラーや風力発電設置工事においては、域内に現に存する森林等の面積のおおむね 60 パーセント以上(国立及び県立の自然公園何においてはおおむね 80 パーセント以上)の面積の森林等が事業区域内に保全されていることという厳しい発電施設の設置等に関する基準を、平成の終わりから令和にかけて制定しました。これでは儲けにならないとして、撤退していった開発業者も出ています。

どうやって声を上げれば山林破壊型メガソーラー計画、風力発電計画を止めることができるのか。故郷の山を守るため、いくつかの地域でクマなどの大型野生動物の棲める森を「他生物のために」「次世代のために」守ろうとする熊森会員が勇気を出して立ち上がっています。

開発計画を止めることができた地区の成功例を聞いてみたい。どうやって反対運動を進めていけばいいのか、情報交換し合いたい。そのような願いにこたえるために、5月15日、熊森本部はズームを使ったメガソーラー計画阻止、風力発電計画阻止のシンポジウムを企画しています。建設阻止に成功した地域に発表していただく予定です。

原発もダメ、森林破壊につながる太陽光発電、山の崩壊につながる尾根筋への風力発電、みんなだめならどうやって電気を得るのかという問題が出てきます。かわいい子や孫が生き残れる自然を残すために、もう少し質素に生きてみませんか。どの電力を削ればいいか考えてみませんか(完)

東北の山が崩壊するとの悲鳴 外資の餌食 50%の山の尾根筋に風力発電計画 経産省が許可

- 2021-04-05 (月)

- くまもりNEWS

4月3日、東北地方の方から、東北の山が崩壊するという悲鳴にも似た長い電話が入りました。

クマの絶滅を止めたいだって?!

もう無理だよ。

東北の山を見てみなよ。メガソーラーでどんどんつぶされているよ。

大きなメガソーラーは150ヘクタールを超えているよ。

クマだけじゃない、いろんな生き物たちの生息地だったんだ。

東北は今、ひどいことになっているよ。

すみかを失った生きものたちは右往左往さ。

くくり罠にクマなどが誤捕獲されていないかって?!

バンバン誤捕獲されているよ。

どうしているかって?!

100%殺しているよ。地元で見ている人間として、証言してやるよ。

ここはクマたちの生息地だった

ここもクマたちの生息地だった(グーグルで検索すると、次々とこんな場所が見つかります)

これから、50%の山の尾根筋に風力発電が建設されるんだ。

今度作られる風力発電、一か所で風車100基だよ。

もちろん、風力発電の寿命は20年だから、20年後は風車を取り外して土台をダイナマイトで爆破するんだ。東北の山はもう終わりだよ。総崩れしてくるよ。外資だから、残骸を放置するかもしれない。

1回住民説明会をするだろう。そうしたらもう建設許可がおりるんだ。

市長や町長は何してるかって?

みんな目先のお金が欲しくて推進派だよ。

環境省なんて関係ないよ。経産省だよ。

業者は日本名を名乗っていても、実態はみんな外資だ。

出来たばかりのメガソーラーだって、どんどん転売されていく。

2年もしたらもう別の会社の事業になっている。

もうどこの会社の事業かわからない。

転売合戦だよ。

どんどん転売して、どんどんもうけていくんだ。

東北の山は、外資の餌食になってしまっている。

今、どんどん木を伐っている。

木はそれなりに売れる。

後、誰も植林しない。

補助金を出してもらって植林したらいいのだけど、補助金のもらい方なんて誰も知らないからな。

もうみんな、今さえ、金がもらえればいいんだ。

この後、雑木林を何千ヘクタールも伐っていく計画だ。

後は野となれ山となれさ。

もう、東北の山は見渡す限り禿山だ。

クマの生息地なんて関係ないよ。

住民に反対運動が起きていないかって?!

ゼロだよ。

みんなその日の生活でもう一杯なんだ。

東北は貧しいんだよ。

子や孫の時代に自然を残そうと思わないのかだって?!

そんなこと誰も考えてないよ。

どうしたら東北の山や動物が守れるかって?

各県に、本気の熊森正職員を、2名配置することだな。

東北の自然を守ることに命を懸けてやろうと思うような人間が出ないと、もう止められないよ。

熊森から

これから集中豪雨があれば、東北の山がソーラーパネルごとどんどん崩れて来るはずです。

命や財産を失う人達がどんどんと出て来るでしょう。

木のない山は崩れて大惨事を招くという教訓は、忘れられてしまったのでしょうか。

ふるさと愛に燃える政治家で、声を上げる人はいないのでしょうか。

今にすべての山に風車が建つようになるのかと尋ねたら、国の優遇措置が終わるから50%で止まるということでしたが、50%の山がくずれたらどうなるのか。

何とか東北の山で展開されているメガソーラーや尾根筋への風力発電を止められないか。

そういうことに人生をかけてみるという正義感にあふれる地元の若者が現れたら、熊森は正職員として雇用する用意があります。申し出てください!

自然再生エネルギーが自然を大破壊していく。

何とも皮肉なことです。

この件、熊森も、もう少し調べていきます。

福井大学助教授のドングリ運び批判はどこがおかしかったのか③完結編

- 2021-04-05 (月)

- くまもりNEWS

保科氏のドングリ運び批判の問題点

③実証なき憶測による批判

保科氏は報告文で、どんぐり運びは自然生態系を攪乱する自然破壊行為である、是が非でも阻止しなければならないと批判されています。その理由は以下でした。

1.運んだドングリは人間のにおいがついているため、クマが食べることはあり得ない。ネズミ、イノシシ、カケスの餌になるだけ。

2.運んだドングリから羽化したガが、クリを加害する可能性がある。

3.繁殖力の高いネズミの個体数の増加要因となって農業被害に直結する。

4.万一クマがドングリを食べた場合、人間との適正な距離感が狂い、クマの射殺が促進される。(日本ツキノワグマ研究所所長米田一彦氏の指摘だそうです)

5.野生動物に対する餌付けになる。(以上、報告文より)

私たちが知っている範囲で、ドングリ運びを最初に実施されたのは、和歌山県鳥獣保護連絡会(和歌山県猟友会組織)会長の東山省三先生です。先生は、和歌山県の広大な山が人工林化された結果、クマがえさ場を失って絶滅しそうになっているとして、実のなる木を植え続けられていました。一方で、クマの絶滅を止めたい一心で、1991年から何度か、猟友会の人たちにも手伝ってもらって大量のドングリを山に運ばれました。あれから30年近くたっていますが、何の問題も聞いていません。

熊森協会が2004年にドングリを運んでからは16年になります。地元の方たちと一緒に運んだことも多いのですが、今に至るまで上記のような不都合は一度も報告されていません。

2004年、2010年、2020年、これまで熊森協会が大々的にドングリを運んだのはこの3回ですが、同じ県内でも運んだ場所が違いますし、その時だけの一過性のものなので、餌付けになどなりません。餌付けだと批判されている人は、何を勘違いされているのでしょうか。

熊森が運んだドングリを夜じゅうずっとクマが食べ続けていた

熊森はドングリ運びが落ち着いた2005年3月、ドングリ運び批判の根拠を知りたくて、アポを取り、保科氏を訪れました。もちろん当協会の研究者である主原先生にも同行していただきました。

森山会長が、各地から熊森に送られてきたどんぐりのサンプルと産地データを指さし、「どのドングリを運んではいけないと思われたのですか」と問うところから、意見交換会が始まりました。

保科氏は、ドングリのサンプルを見て「私はドングリの種類なんて知りません」と言われました。熊森がびっくりして、「一体先生は何のご専門家なのですか」と問うと、「コケについている1ミリの虫です」ということでした。

今は、研究が細分化されているので、確かにその方面はお詳しいと思いますが、日本にあるすべてのドングリ種とドングリに付く全ての虫を長年研究し続けてきた主原先生の専門性の前には、話になりませんでした。

ネズミに関しても、山にいるネズミの種類や行動半径まで全部調べた上での熊森のドングリ運びでしたが、「何ネズミが増えると思われるのですか」という熊森の問いに、保科氏は「ネズミだよ」と言われただけで、ネズミのことも調べておられないことが分かりました。

誰よりも自然を守りたいのは熊森協会です。「ドングリ運びが自然破壊というのなら、ツキノワグマが餌を求めて山から出てきて皆殺しにされているのを黙って見ているのは、自然破壊ではないのですか」と森山会長が尋ねると、保科氏は、「全部捕まえて、山奥に放してやればよかったんだよ」と、答えられました。2004年、奥山の実りゼロという大異変が起きていたことも、御存じなかったのです。(専門家と言われる人たちが、2004年は度重なる台風でドングリの実が落ちたと言われているようですが、間違いです。2004年春、奥山はまるで神隠しにあったように、全ての木々に花がついていなかったのです。熊森は、秋、山からすべてのクマが出て来ることを春の時点で予測していました。熊森以外、いかに誰も奥山を見ていないかがわかります。)

現場調査なき憶測、実証なき憶測による批判だったのです。

長時間の意見交換後、保科氏は、「熊森協会って、ぬいぐるみのクマを抱いている馬鹿な奴らだと思っていました。こんなすごい研究団体だと知りませんでした」と、言われました。

批判精神は大切ですが、熊森のどんぐり運びを1度でも見学しに来たり、ご自分でも実験してみてから批判してほしかったです。そうすれば、このような批判にはならなかったはずです。

保科氏と熊森で意見が一致したこともありましたが、最後まで意見が一致せず平行線だった点は、保科氏が、ドングリを運ぶなら煮るべきだと主張され、熊森は、煮て死んだどんぐりには、ヒメアカキクイムシやグラナリアコクゾウムシが発生する恐れがある上、死んだドングリを山に運ぶと産業廃棄物不法投棄に該当するため、煮ることは不要と主張したことでした。

多様な意見が尊重されるべきですから、もし保科氏がドングリを運ばれる時があれば煮られたらいいと思います。

保科氏(中央)と友人(後ろ)、対談に参加した熊森本部、石川県支部、福井県会員

2005年3月19日

保科氏が大学の先生であったばかりに、当時、全テレビ・全新聞・全雑誌が、保科氏のドングリ運び批判に乗っかって熊森のドングリ運びを一方的に自然破壊行為とする報道を全国版で展開しました。そのため、熊森協会はドングリを運んだバカな自然破壊団体という理不尽なレッテルを未だに貼り続けられています。

また、これらのマスコミ報道によって、一生懸命ドングリを集めて送ってくださった多くの純粋な子供たちや善意の人々が、自然破壊に協力してしまったと勘違いし、心がつぶれてしまいました。せっかく森保全や野生動物保護に関心を持とうとしてくれたのに、残念です。子供たちとドングリを集めたとして校長先生から叱責された教師など、どんなに多くの人達が言われなき罪状に傷ついたことか知れません。(涙、涙)

熊森のどんぐり運びを取材しに来たマスコミは当時、一社としてありませんでした。熊森には、説明したり反論する機会が一切与えられなかったのです。このような報道姿勢に、熊森は本当に強い憤りを感じました。

この日の意見交換会後、保科氏は最後に正座して、「みなさん、ごめんなさい」と謝られましたが、謝られても、私たちが失った信用、受けた傷はいまだ取り返しのつかないものです。

現在、ツキノワグマに関しては、劣化する一方の奥山、暴走する地方自治体の大量捕殺、くくり罠への誤捕獲グマの全頭殺処分(法違反です)など、ツキノワグマの種の存続が危ぶまれる事態が年々強まってきています。

今こそ、国民がクマ保護に立ち上がらなければならない時に、ネット上のドングリ運び批判を見て、自分ではよくわからないが以前、大学の先生が批判されたことがあったからとして、熊森に連絡するのをやめてしまわれる人たちの例が、最近いくつもありました。(保科氏はこの意見交換会以降、ドングリ運びを一切批判されていませんし、この後予定されていた富山県のシンポジウムでのどんぐり運び批判講演も自主的に降りられています)

熊森としては、これまで保科氏の名誉のために、当時の意見交換会のことは公表しないできましたが、クマという種を保全するために、正確な知識を国民に持っていただかねばならない必要性を感じ、事実を公表することにしました。熊森は、当日の意見交換会の全録画を所有しています。

ネットリテラシーが叫ばれています。ネットは便利ですが、ネット情報をうのみにせず、確認していく賢明さが国民に求められていると思います。今回、ドングリ運び批判のどこがおかしかったのか、全3回のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

熊森は、事実を伝えました。この後どう判断されるかは、個人の自由です。熊森本部はいつでもみなさんの質問に誠実に、事実でもってお答えする用意があります。

どんぐり運びだけでなく、当協会について書かれた嘘八百の長い匿名情報も過去に飛び交っています。当協会の職員になりたかったのに採用されなかった青年の腹いせ創作ブログです。自分だけは匿名で、熊森関係者は実名にして嘘を書く。この上もなく卑怯です。

事実を確かめもせず、そういう情報にすぐに飛びついて拡散している人たちに、猛反省を促したいです。もう少し賢くなって、情報の真偽を見分ける目を持っていただきたいと切に願います。

嘘情報を匿名で発信している人には、いったんネットに出してしまった言葉は永久に消せませんよと、ネットの怖さを伝えておきたいです。嘘を書いたことは、誰よりも自分が知っているはずです。(完)

4月2日衆議院環境委員会での自然公園法改正案に関する質疑

- 2021-04-03 (土)

- くまもりNEWS

今年になって、衆議院環境委員会の議員で、熊森協会の話を聞いてくださった方が3名おられます。1名は埼玉県選出の土屋品子議員で、あと2名は長野県選出の務台俊介議員と、同じく長野県選出の篠原孝議員です。クマの大量捕殺を何とか止めていただきたい、くくり罠に規制をかけていただきたい、私たち熊森の声に熱心に耳を傾けてくださいました。

4月2日の環境委員会の議題は自然公園法改正案だったので、大量捕殺やくくり罠のことは質問していただけませんでしたが、それなりにお二方が発言してくださいました。

務台俊介議員(長野県選出)

(大意)野生動物への餌付け禁止と違反者には30万円以下の罰金についてですが、知床のヒグマなどに餌をやる観光客が後を絶たず、いくら注意してもやめないため、現地をパトロールしている職員たちが困り果てていると聞いている。かわいいからと言っても、確かに餌付けはよくない。けがをしたらどうするのかということです。

一方、日本熊森協会などの野生動物保護団体が、秋のクマの餌となるドングリ類が不作の時、クマが里に下りて来ないように緊急避難措置として山にドングリを持ち込みクマが殺されないようにするという活動をしておりますが、これも規制対象になるのではないかという懸念があります。条文を読むと、自然公園内で職員の指導に従わずみだりにという条件が設けられた罰則ですので、この懸念は当たらないとの認識をしておりますが、確認させてください。

環境省鳥居局長

これにつきましては、野生動物の生息に影響を及ぼし、公園利用上の問題が懸念される行為を規制しようするものでございます。ご指摘のドングリを持ち込む行為につきましては、公園利用が想定されるような場所で行われない限りは、基本的に公園利用者の問題は懸念されないため、規制の対象にはならないと考えております。

篠原孝議員(長野県選出)

(大意)クマは非常に優しい動物です。ほっといても人間に危害など加えない動物です。驚いたときに襲ったりするだけです。ベアアンブレラという言葉がありますが、クマがちゃんと生き残れるかどうというのは、その地域の自然が豊かかどうかということでもあるんです。今は何でも規制緩和ですが、規制緩和してはならないものもあります。その一つがドローンです。山小屋への物資運搬はいいとして、鳥たちへの影響を考えると、登山者がドローンをもって山に入るのは規制すべきです。

堀越啓仁議員(群馬県比例)

堀越議員:日本国内の国立公園、国定公園で民有地の割合は何%ですか。また特定民有地買い上げ事業はこれまでどのくらいの実績がありますか。

鳥居局長:国立公園は25.8%、国定公園は41.3%、都道府県立自然公園は47.9%が民有地です。特定民有地買い上げ事業は、過去10年間で、6つの国立公園の2627haについて、買い上げを行っております。

堀越議員(大意):気候変動により生態系への影響が拡大している中で、50年後、100年後を見据えて考えていくのであれば、特定民有地買い上げ事業の対象を国立公園、国定公園の特別地区全体に拡大して、地元との調整を進めながら、民有地買い上げることによって自然環境の保全やその保護管理を充実させるべきではないかと考えます。またこれらの自然公園内に於けるメガソーラーや風力発電などの建設は禁止すべきです。

熊森から

務台俊介議員、確認してくださってありがとうございます。

篠原孝議員、元々、自然や野生動物に優しいお気持ちをお持ちの議員で、持論を展開されたと思います。

日本で一番ツキノワグマが多いのは長野県です。そこの選出議員お二人が、与党野党の別なく、クマはとても大切な生き物だから守らねばならないと認識してくださっているのは、熊森にとって本当にありがたいことです。クマ問題に関しては、意見が一致されるのではないでしょうか。今後に大いに期待したいです。

また堀越啓仁議員が主張されていることは、噂には聞いておりましたが、まさに熊森そのものでびっくりしました。一度ゆっくりお話ししてみたいです。まだお若い方で、天台宗のお坊さんなのだそうです。

20歳の私が京都のクマ生息地現場をのぞいてみて感じたこと

- 2021-04-02 (金)

- くまもりNEWS

私は自然のことを学びたいので、少し前に、熊森協会の顧問である北海道釧路の安藤誠さんのところへ行ってきました。安藤さんは北海道でネイチャーガイドをされている写真家で、北海道の原生林、二次林、人工的に作られた自然など様々な現場を案内してくださいました。

(熊森本部から)祝 安藤誠顧問は、 4月8日木曜. NHKラジオ第1. ラジオ深夜便に出演されます!午前4時05分 ~

そして、この度、私の都合で4日間だけでしたが、日本熊森協会本部にインターン生として受け入れていただきました。

ここでもまた、原生林、二次林、人工林など様々な現場に連れて行っていただきました。とても充実した4日間でした。感謝しています。

今日は、熊森協会の顧問である昆虫研究者の主原憲司先生が京都府の佐々里峠や福井県境にある五波峠を案内してくださったときのことを報告させていただきます。

まず、京都市にお住いの主原先生の家を訪れました。家じゅうが本だらけでびっくりしました。

一角だけでもすごい量の本

去年の京都府のブナは凶作でしたが、五波峠のブナ林に、去年の秋のクマ棚が残っていました。

クマ棚

あんな高いところまでクマが上がったんだとびっくりしました。少しはブナがなっていたのでしょうか。

登った時の爪痕はもう消えてしまったということで、残っていませんでした。

大きくてとても立派なブナの木がありました。

樹齢400年ぐらいでそろそろ寿命だそうです。

太いブナの木

太いブナの木

ブナの木は朽ちやすいということで、近くの朽ちたブナの木を触ると、本当にボロボロに崩れました。

木なのにボロボロに崩れたブナの朽木

このブナ林のどこがおかしいかわかりますか。

下層植生がすべて消えたブナ林

そうです。ブナの木の下にあったササなどの下草が一切消えているのです。近年、ブナの実が成っても殻だけで中身が入っていないシイナが増えており、原因の一つが温暖化にあることを教えていただきました。この10年は、シイナどころか、ブナに花が付かなくなっており、シイナ以前の問題だそうです。また、地球温暖化によって植生の成長速度と虫の成長速度に差が生まれて、虫が食料を求めるタイミングに若葉や花はなく、植物が受精したいタイミングに虫がいない状況になっていることを知りました。その結果、昆虫の大量絶滅が続いているそうで、恐ろしくなってきました。昆虫がいないと、虫媒花は実りませんから、山から虫媒花の実りが消えてしまったそうです。

さらに、かつては豪雪によってシカの個体数が調整されていたようで、冬に飢え死にしたシカの死骸がよく折り重なっていたという谷を見せてもらいました。今では、温暖化でシカがあまり死ななくなり増加してブナ林の下草を食べてしまうこと、また積雪量の減少で、冬季、雪に埋まって守られていた下草がなくなってしまったこと、地面を抑える下草が無くなることが土壌表面の流失に繋がっていることなども教えていただきました。

山が地球温暖化の影響を受けている実態を確認することができました。

このような変化は、ふだんからずっと山を見て調べていないとわからないことです。現場に行き自分の目で見て自然から学び続けることがどれだけ重要であるかを感じました。

以前、大学の座学で2050年までに表土の90%が失われると習ったことがあって、何が原因なのか疑問でしたが、今回、現場を見て納得しました。

また、山を見るとき、歴史的な知識が必要なことも教わりました。

この山にかつてどのような人為攪乱がなされたか

手前の針葉樹で青々した部分が、この土地の元々の植生だそうです。奥の落葉広葉樹の多い山はかつての薪炭林で、原生的な森を皆伐してコナラに植え替えた山です。ところどころの緑色は、豪雪地帯に元々あった裏スギです。裏スギは、葉も枝も下方を向いており、雪を受け流します。裏スギは、伏状更新といって、垂れ下がった枝が雪によって地面に押さえつけられ、そこから根が出て次々と新しいスギの命が誕生していきます。気候と植物の生態が一体になっていることがわかり驚きました。

裏スギの伏状更新

今回、自然が持つエネルギーの素晴らしさも、味わいました。長時間移動で疲れていた体も、ブナ、ミズナラ林を歩き、きれいな空気の中で過ごすことでとても元気になりました。私は、行きより帰りの方が元気になっていました。

また、どんぐり運びの重要性・必要性も学びました。ドングリ運びだけでは山を守れませんが、緊急避難措置としては有効であることがわかりました。熊森協会の方々はこれからも山や野生動物たちを守るために様々な活動を展開されていくと思いますが、私も参加したり支援したりしていきたいです。

安藤さんに、本物を見ないとだめだ、本物に接することで嘘のない人間が育つと何回も言われましたが、今回のインターンでも、本の知識だけではなく、本物に次々と接していって学ぶことを教わりました。この日教わったことだけでも書ききれないほど多くのことを学びました。主原先生がお元気なうちに、もっともっと一緒に山を歩いてもらって、現場から学ぶ本物の勉強を教わりたいです。希望する大学生が数名集まれば、熊森本部として、そのような講座を夏にでもセットできるということでした。

主原先生と一緒に山に入って現場で自然のことを学びたい大学生がいたら、熊森本部に申し出てください。

今回、とても短いインターンでしたが、貴重な勉強ができました。主原先生と熊森協会の皆さんにはとても感謝しています。どうもありがとうございました。(完)

福井大学助教授のドングリ運び批判はどこがおかしかったのか②

- 2021-03-23 (火)

- くまもりNEWS

保科氏のドングリ運び批判の問題点(前回からの続き)

②日本の森林生態系に対する歴史的知見の欠如

日本は歴史のある国です。目の前の自然を見る時、歴史的知見がなければ判断を誤ります。故に、森林生態学者は歴史書を読んでおく必要があるのです。

また、森林気候に恵まれた日本では、人為的な自然破壊があっても、時間的な経過により森林がそれなりに回復していくため、歴史的知見のない人は森林を見誤ります。

<自然撹乱の結果としての里山>

里山というと、一般に人々はクヌギやコナラの明るい雑木林である落葉広葉樹林を想像すると思います。しかし、気候帯から見ると、九州、四国、千葉あたりまでの里山の自然植生は暖温帯の自然植生である常緑の照葉樹林であったはずです。

地域によって照葉樹の種類は違いますが、大まかに言うと、九州はイチイガシ、関西はアラカシ、京都はコジイ、関東はシラカシ、日本海側は新潟あたりまでスダジイです。東北地方まで北上すると、里山の本来の自然は落葉広葉樹林です。照葉樹は海岸沿いに少しある程度です。太平洋側と日本海側では構成種や垂直分布が異なります。

現在、里山は放置されており、本来の自然植生に戻りつつありますが、都市近郊林であったところは、エネルギー革命が起こる前の1960年ごろまで落葉広葉樹を主とした雑木林でした。雑木林からの落ち葉、牛や馬の糞尿、藁などを混ぜて作る肥料は畑作に不可欠なものでした。このような農用林は短期で伐採される薪炭林と違って広々としたクヌギを中心とした林であり、様々な昆虫類や山野草が見られました。

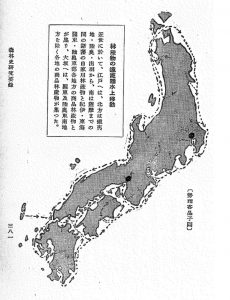

古い本を読むと、これらのクヌギを初めとするブナ科の植物は、江戸時代、想像を絶するほど大量に海運によって全国に苗木が送られ植林されていたことがわかります。江戸時代の一大苗木生産地は摂津(兵庫県と大阪府が接する地域)でした。苗木は、近くの尼崎港まで運ばれ、そこから船で全国に送られていったのです。

江戸時代の林産物の遠距離水上移動

「森林と文化」鳥羽正雄著 昭和18年発行より

長い年月の間に、私たちの祖先はより良い生活を求めて自然を大改変してきました。今、人々が自然と称している目の前にあるもののほとんど全てが、森林も含め、実は祖先がすでに自然生態系を撹乱し終わった後の結果なのです。もちろん、虫や細菌、ウィルスも一緒に移動したはずです。

ドングリの遺伝子が交雑しても、別に自然界には何ら問題はないと思われますが、西日本のブナやミズナラに関しては、長い間、高標高の冷温帯に閉じ込められてきた結果、固有の遺伝子を持つに至っていますので、これらのドングリは運んでいません。

熊森が運んだクヌギ、コナラ、アベマキ、マテバシイのドングリに関しては、移動させても問題はありません。

カシノナガキクイムシが拡散されたら大変なことになるという人もいますが、あの虫は、木に付く虫で、ドングリには付きません。

「自然生態系を撹乱する自然破壊行為である」と、熊森のどんぐり運びを批判される人は、祖先のしてきたことを全面否定されるのでしょうか。熊森が運んだドングリが、今以上、自然生態系を攪乱するとでもいうのでしょうか。

②<自然破壊の結果としての奥山>

祖先は、奥山までは自然改変できなかったはずだと思われる人もいると思います。しかし、戦後の林野庁の拡大造林政策で広大な奥山原生林が皆伐され、跡地はスギだけヒノキだけの単一人工林にされてしまいました。これらの造林は自然撹乱どころか、完全なる自然破壊です。

奥山はクマをはじめとする野生動物たちが暮らす原生的な巨木の森で、日本文明を支えてきた水源の森でもありました。奥山開発や奥山人工林化に伴う生態系破壊によって、今、全国各地で奥山からの湧水の量が目に見えて激減してきています。

戦後、皆伐された奥山原生林の面積は628万ヘクタールにも及び、青森から福島までの東北6県分の面積よりも広大です。

自然が皆無の真っ暗な放置人工林内

戦後の国策により、原生的な森は、今や国土の7%までに激減してしまいました。わずかに残された奥山原生林は、今、人間活動による地球温暖化等が原因と思われるナラ枯れによって猛烈に枯れています。当然、野生動物たちはえさを求めて山から出て来ざるを得なくなりました。地元の方々は悲鳴を上げておられます。

森林総合研究所の研究員たちは、ナラ枯れの原因は里山を放置したからだと言っていますが、間違っています。ナラ枯れは日本海側のミズナラの下限域で始まり、ブナ帯で終息していますが、そこに至るまでの標高800メートルまでのミズナラは壊滅状態です。

余りにも多く造り過ぎた人工林、シカの増加、ナラ枯れ、ブナのシイナ化、昆虫の大量絶滅、送粉者である昆虫を失ったことによる液果の実りなし、ダムによるサケ科の魚の遡上不可など、人間活動によって引き起こされた森林破壊や環境破壊、森林荒廃によって、本州以南のクマ(ツキノワグマ)たちは、奥山にあった餌場を失ってしまったのです。

クマの絶滅という取り返しがつかない事態を避けるために、緊急避難措置として都会の公園のごみとして掃いて捨てられる運命にあるドングリを集めて運んだのが、熊森のドングリ運びです。餌を求め命を賭して山から出てきて人間に皆殺しにされているクマという動物の種の保全のために1頭でも2頭でも命を救おうとしたのです。

運んだドングリ種が発芽し成長するには、気温を初め、それなりの環境が必要です。2004年は周りの植生を見て、発芽成長が考えられないところに運びました。

しかし、もし芽が出て育っても、何の問題もありません。ドングリ類の木が大量枯死している今、気温が上昇した場所に新たな気候帯に合ったドングリ類の木が育つことはリスクではなく、むしろ喜ばしい事です。

2005年90%のミズナラが枯死した石川県白山

歴史的知見で日本の森林を見れる人なら、ドングリ運びを批判されたりしないはずです。

ちなみに森林生態学者でドングリ運びを批判された方は、これまでひとりもおられません。

保科氏のドングリ運び批判の3つ目の問題点は、実証なき憶測による批判であったことです。続く。

福井大学助教授のドングリ運び批判はどこがおかしかったのか①

- 2021-03-09 (火)

- くまもりNEWS

これまで熊森のどんぐり運びをきちんとした文章にまとめて批判した人は、保科英人氏(2004年当時福井大学助教授32歳)ただひとりです。保科氏は当時、熊森に対して、自らの立場も明かして実名でドングリ運びをメールで批判してこられました。匿名で立場も明かさず保科氏の言葉を利用して熊森批判を楽しんでおられる人たちよりずっと立派だと熊森は思います。

問題の文章は、福井市自然史博物館に投稿された研究報告文で、今もネットから検索可能です。

「野生グマに対する餌付け行為としてのドングリ散布の是非について」

~保全生物学的観点から~

福井大学助教授 保科英人

福井市自然史博物館研究報告 第51号:57−62(2004)

あれから16年、未だにこの分類学者の研究報告文に影響を受ける人がいることがわかったので、若い研究者の日本の森林生態系に対する知識不足と実証なき憶測が引き起こしたドングリ運び批判の間違いを、きちんと総括しておきたいと思います。

この研究報告文について、当協会の研究者である京都市在住主原憲司先生2004年当時56才(森林生態学:専門はブナ科に付く昆虫)のコメントをお伝えします。

まず最初に、主原先生の簡単なご紹介をさせていただきます。

先生は、中学1年生の時、鱗翅学会の会員になられました。中学生の学会員など前代未聞であったと思われます。先輩の研究者たちに大変かわいがられて、教授陣からの誘いで中学1年生の時から近くにあった京都大学の研究室に通われるようになり、素晴らしい先生方から薫陶を受け、研究を深めていかれました。

先生は23歳の時、中学時代から調べ続けていた生態不明の最後のゼフィルスと呼ばれた「ヒサマツミドリシジミ」というチョウの生態を解明し、国際会議場で開催された鱗翅学会で論文を発表されました。

その結果、この蝶を採集しようとする人たちが現地に殺到して乱獲、この蝶が絶滅するのではないかという大変な事態に陥りました。この時、先生は、もう二度と研究したことを論文に発表しないと誓われました。

以後先生は、庭にブナ科の各種樹木を植えられたり、ブナ科に付く各種の虫を飼育されたりして、オリジナルの研究に没頭されていきます。

また、奥山生態系に関しては、小学校6年生の時に一人で石川県白山に登られて以来、北海道を除く全国の山々や海岸を調査のために歩かれ、各地の森林生態系を長年にわたって観察調査されてきました。いくつものブナ科に付く虫の新種も発見され、以後、何冊もの本になるような膨大な研究データをお持ちです。しかし、論文は発表されません。

以下、保科氏の研究報告文に対する主原先生のコメントです。

保科氏のドングリ運び批判の問題点

①「種内の多様性」の欠落

保科氏の主張は、ドングリを他の地域に運ぶとドングリやドングリに付いている虫などの遺伝子の交雑が起こるので運んではならないということですね。この主張に、保全生物学的観点からという副題を付けることは、保全生物学に対する冒涜です。

保全生物学は、生物の多様性を守ることが最も大切であるとする学問です。生物の多様性には、以下の3つがあります。

1,生態系の多様性

2,種の多様性

3,種内の多様性=遺伝子の多様性

生物の多様性というと、1番や2番だけを思い起こす人が多いと思われますが、3番目の種内の多様性もとても大切です。現在地球上に存在する生物種が、様々な環境変化にもめげず種を存続して来られたのは、種内の多様性のおかげです。種内の多様性は遺伝子の交雑によって生じるもので、遺伝子が交雑することは 種の存続に絶対に必要です。保科氏は、保全生物学の名を使いながら、保全生物学の3つめの多様性を知らない人だったと言われても仕方がありません。

くまもりのドングリ運びに際しては、私がこれまで調べてきた各種ドングリの発芽温度、生育温度などを元に、どのようなところに運べば発芽生育が起きないか置き場所を指導しましたから、ドングリとドングリや虫と虫が交雑する可能性は ほぼないと思います。しかし、もし万一交雑するようなことがあったとしても、種内の多様性が増え るだけのことで、何の問題もありません。これは熊森がドングリを運ぶ運ばないにかかわらず自然界でも起こっていることです。交雑種が環境に合えば増えていくでしょうし(雑種強勢)、環境に合わなければ消えていきます。(雑種弱勢)種内の多様性が増すことを否定されるなら、その種は滅びてしまいます。

保科氏は研究報告文でブラックバスやマングースの例 を出して、ドングリ運びはドングリやドングリに付いている虫の遺伝子を攪乱させ自然破壊につながる危険な行為であると自然生態系への脅威を訴えておられますが、これらは元々日本にいなかった動物種です。ドングリ運び批判の引き合いに出すべきものではありません。お門違いの批判です。ちょっと勉強した人なら、保科氏の報告文を読んで、すぐにおかしいと気付くと思います。

保科氏の研究報告文の次なる問題点は、森林生態系を歴史的に見る目の欠如です。

次回に続く。

熊森から

熊森を目の敵のように批判され続けておられる方々がいます。かれらは遺伝子の交雑を、遺伝子の撹乱とか遺伝子の汚染とか遺伝子の純潔を守れとかおどろおどろしい言葉で表現されるため、一般の人々は、遺伝子が交雑することはそんなに悪いことなのかと勘違いされてしまいます。このような言葉は学問ではなく思想だと思います。

長野県小諸市が足くくり罠への錯誤捕獲の実態を発表 2020 日本哺乳類学会

- 2021-03-07 (日)

- くまもりNEWS

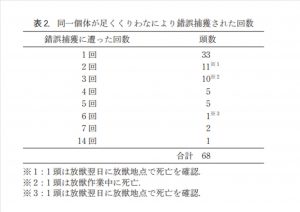

長野県小諸市の取り組みをもっと詳しく知りたい方は、小諸市産業振興部農林課の竹下毅氏が、2020 日本哺乳類学会で発表された以下の報告文をお読みください。

他の参考資料

・(長野県小諸市に於ける)「中型哺乳類における錯誤捕獲の現状と課題」

(カモシカ以外に錯誤捕獲されている野生動物たちの実態)

くくり罠を使用しないシカ捕獲に取り組んでおられます。

2020年日本哺乳類学会発表

山﨑 晃司(東京農業大学) 1,小坂井千夏 2,釣賀一二三 3,中川 恒祐 4,近藤 麻実

・クマ類の保護及び管理に関するレポート(平成 26 年度版)

環境省 テーマ:クマ類の錯誤捕獲への対応

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ