ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

3月6日開催オンラインシンポジウム「クマとの共存のために今、何が必要か」は、130名の方々にご参加いただきました!

- 2021-03-08 (月)

- くまもりNEWS

熊森は講演会の開催が困難なコロナ渦でも積極的に、日本の奥山と野生動物の現状を多くの方々にお伝えしていこうと、昨年7月からZoomを使用したオンライン学習会を行ってまいりました。初期は、一般対象の講演会を行っても30名~40名が限界でしたが、2021年に入ってから、50名、70名と増え、そして今回は120名を超える方々にご参加いただきました。

かつては、年間100回以上もの講演会を各地でセッティングし、当時の会長、スタッフはほぼ毎日のように全国を駆け回っていましたが、現代ではインターネットを活用し全国の多くの方々に私たちの情報をお伝えできます。これからの時代は、ウェブ配信が主流になっていくのだと感じております。

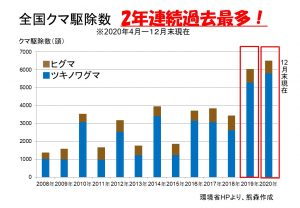

今回のオンラインシンポジウムでは、ここ2年間での全国のクマ駆除数は6000頭を超え、狩猟による捕殺以外に、1468頭のヒグマ、1万1078頭のツキノワグマが許可捕獲により殺処分され、このような捕殺を続けていたらクマが絶滅するのは時間の問題であり、この危機感を130名の参加者の方々と共有いたしました。

【以下はシンポジウムの内容要旨です】

第1部「今、共存へ舵を切らなければ、手遅れに」

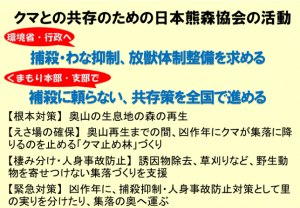

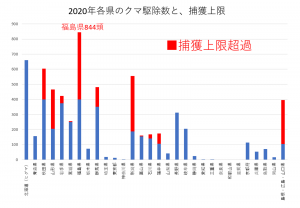

一般財団法人 日本熊森協会会長 室谷 悠子

近年、本州ではナラ枯れや昆虫の消滅が一気に進み、猛スピードで山が劣化しています。また人工林の中は日光が入らず真っ暗で動物たちのエサとなるものは全くありません。食料を求めて山から出てきたクマたちは、熊森の必死の駆除阻止活動にもかかわらず、片っ端から駆除されてしまいました。昨年では11の県で、捕殺の上限を上回る数のクマが殺されました。クマが絶滅しないように大切なことは、「奥山の再生」、「捕殺の抑制」、「捕殺に頼らない被害対策」です。クマと棲み分け、共存できるように、手遅れになる前に今自分たちができることをしっかりやっていきましょう。

第2部「クマを養えなくなっている奥山~西中国山地のツキノワグマ生息地で何が起きているのか」

広島フォールドミュージアム代表 金井塚 務氏

(西中国山地ツキノワグマ保護対策協議会 科学部会委員)

西中国山地のツキノワグマ地域の個体群は中核地域で数を減らし、生息域が周辺に拡大してドーナツ化現象を起こしていると考えられます。本来の奥山生息地ではエサが採れなくなってきたため、クマは生きるためにやむなく生息域を里に移し、フルーツや農作物など野生種ではないようなものを食べ始めるようになりました。人身事故が危ぶまれるような人里にクマがいて、奥山からはいなくなってきている。今後は、人間が奥山の生息場所を本来の豊かさを取り戻して、クマたちを奥へと地道に帰していけるように取り組むしかありません。

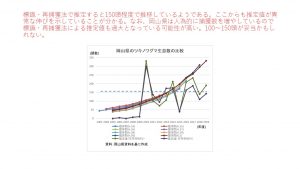

第3部「生息数推定では、クマは守れない~各地の生息推定数の検証から~」

日本福祉大学教授 山上 俊彦氏(統計学)

クマが何頭いるのか、正確な数を出すことは不可能ですし、どんなやり方でも誤差は必ず出ます。全国の自治体のクマの生息数推定の計算クマが何頭い方法を検証していますが、計算過程を非公開としている科学的検証にたえないものや、目撃や捕獲数が増えれば数が増える数理モデルとなって生息数が過剰に推定されていると考えられるものが多くあります。生息推定数は、それを使う人がどう使うかが大切で、あくまでも推定で、真実はわからないことを前提に使うべきです。どのような指標をもとにどのようなモデルで計算しているのかの外部検証が不可欠です。生息数推定に用いたデータ・モデル式・プログラミングを全て公表すべきです。

第4部「大型野生動物との棲み分け共存」

日本熊森協会 主任研究員 水見 竜哉

熊森では、古来より守ってきた野生動物と人間の棲み分け、共存文化をもう一度取り戻したいと活動を行っています。その取り組みの1つは、「奥山保全と再生」です。多くの命が支えられている水源の森は、山林を購入してトラストしています。放置された人工林を、実のなる木を植えて自然林に戻していっています。次は、「被害対策」です。兵庫県を中心にクマの被害に困っている40の集落で活動を行ってきました。電気柵や防護網を張ったり、クマが潜みやすい場所の草刈りをしたり、地元の方や都市からのボランティアの方たちと協力し、被害対策に取り組んでいます。また、学校や保育園での環境教育にも力を入れています。野生動物の生息地の危機的状況を子どもたちに伝え、子どもたちに考えてもらう学習プログラムです。

熊森でも、現地に足を運ぶ活動も続けながら、インターネットでの情報発信にも力を入れてまいります。今回は時間の都合により質疑応答の時間を持つことができませんでしたが、メールにて質問や感想などお送りいただけると幸いです。ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

ご覧いただけなかった方には、近日中に本日の録画をくまもり公式のYOUTUBEチャンネル「くまもりチャンネル」にて配信する予定です。是非ご覧ください。(チャンネル登録もお願いします)

くまもりの会員数が増えればもっと多くのクマが守れます!ぜひ、会員に! https://congrant.com/project/kumamori/2662

大日本猟友会がくくりわな最大径12cm規制を早急にと環境省に要望

- 2021-03-05 (金)

- くまもりNEWS

令和3年3月3日にWEB開催された、環境省の鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会に、(一社)大日本猟友会の佐々木洋平会長が、くくりわなによる人身事故・錯誤捕獲の増加に対する措置として、

くくりわなは、本来の趣旨に基づき、早急に最大径12cm以内とすべきと提言されました。

くまもりは、あまりにも残酷すぎるくくりわなに対して、これまで何度も環境省に強く使用禁止を求めてきました。強いくまもりの要望に対して、当時の環境省担当者は、シカやイノシシを大量に獲らなければならないので、使用禁止にできませんでした。その代わりに、直径12cm規制をかけさせていただきます。今回はこれでこらえてください。これで少なくとも成獣グマが誤捕獲されることはなくなりますと、説明されました。

しかし、すぐ後に、まず長野県が12cm規制の撤廃を発表。他府県も、いつの間にか、短径が12cmであればいいという規制緩和を次々と行いました。一人30個までのわなかけが認められ、山の中はくくりわなでいっぱいになりました。一人で100個のくくりわなをかけている猟師もいました。

その結果、成獣グマはもちろん、ニホンカモシカ、キツネ、タヌキなど、シカやイノシシ以外の哺乳類の誤捕獲が日本の山中で相次いでおり、時間の問題ですべての哺乳類がくくりわなにかかっていく勢いです。

くくりわなにかかった動物からわなを外してやることは麻酔でもかけない限り不可能なため、法違反と知りながら、ほとんどの誤捕獲動物がそのまま撃ち殺されています。(動物たちは、山の中にいるだけで殺されていくのです。なんという国だ!)

森林生態系の構成要素が消えていくと、水源としての森も荒廃していきます。日本人には、どうしてこんな簡単なことがわからないのだろうか。昨年末も、くまもりは環境省の担当官に、くくりわなのもう予断を許さないひど過ぎる実態を訴えに行きました。今回の、大日本猟友会の提言に感謝します。

小委員会の専門委員は、坂田宏志氏、羽山伸一氏、三浦慎吾氏です。

よろしくお願いします。

日本の自然を守るために、熊森がこの専門委員になりたいです。

熊森の主張

まず、くくりわな12cm規制を、きちんと元に戻す。それでも成獣グマの指や子グマの足を初め、多くの動物が誤捕獲されます。少なくとも誤捕獲された動物は逃がせるよう、トラばさみやくくりわなの使用を全面禁止し、わなは、箱わなや囲いわなに限定すべきです。訴え続けていきます。

賛同してくださるみなさん、ぜひ会員になってください。会員数が多くないと、私たちの願いは実現しません。無料で森づくりを行ってくれている野生動物たちに代わって、私たちが声を上げないと世の中は変わりません。

臨時HPのご案内と当面の諸連絡 注:ブログ以外の全ページ故障中

- 2021-02-28 (日)

- くまもりNEWS

現在、日本熊森協会のホームページに不具合が生じており、トップページを初めどのページも更新不可能、閲覧不可能になっています。なぜか、ブログページのみ稼働できています。ご迷惑をおかけしております。

ご入会等は、当分の間、急遽、臨時に作成しました臨時の簡易版ホームページをご利用ください。

ネットからのご入金は現在できなくなっています。

ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。

修理が終わるまで、今しばらくお待ちください。

3月6日(土) 15:00~17:00 オンライン開催

【参加申し込み)】お名前、お住いの都道府県を記載の上、下記までメールをお送りください。

E-mail:event@kumamori.org

・

2019年、2020年とクマの捕殺数は膨大で、2年連続で過去最多となりました。クマは一気に絶滅に向かっています。クマ出没や人身事故は連日ニュースになりましたが、クマの生息地の奥山が、放置人工林、ナラ枯れ、林道開設によるシカの下層植生の食害、地球温暖化による昆虫消滅などの人為的な原因により急速に劣化していることは、熊森以外に研究しているところがなく報道もされません。

・

クマなどの大型野生動物のつくる森は私たちの水源の森です。現状を知り、手遅れになる前に共存へ向けて動き出しませんか? 豊かな自然を守り、全ての生きものとの共存を願う方、ぜひ、ご参加ください!3蜜を避けて、どこかの会場やどなたかのご自宅に集まって視聴することも可能です。

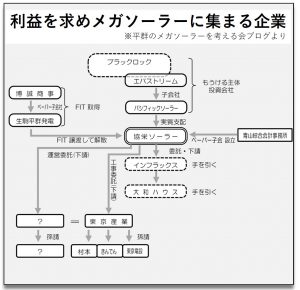

奈良県平群町のメガソーラー開発にストップを!

- 2021-02-26 (金)

- くまもりNEWS

万葉の里の森林48haが伐採の危機

裁判提起をめざし、平群のメガソーラを考える会が原告を募集しています

ご参加ください! くまもり オンラインシンポジウム

- 2021-02-19 (金)

- くまもりNEWS

「クマとの共存のために、今、何が必要か」 3月6日 15時~

2019年、2020年とクマの捕殺数は2年連続で過去最多となりました。出没や人身事故は連日ニュースになりましたが、クマの生息地の奥山が急速に劣化していることが背景にあることは報道されません。

クマなどの大型野生動物のつくる森は私たちの水源の森です。現状を知り、手遅れになる前に、共存へ向けて動き出しませんか? 豊かな自然を守り、全ての生きものとの共存を願う方、ぜひ、お集まりください!

【日時】2021年3月6日(土) 15:00~17:00

【参加費 】無料 (定員100名)

Zoomウェビナーにてオンライン開催

【参加申し込み)】お名前、お住いの都道府県を記載の上、下記までメールをお送りください。

E-mail:event@kumamori.org

| 【プログラム】

(挨拶)「今、共存へ舵を切らなければ手遅れに」

質疑・意見交換 |

東北猟友会員の訴え 大駆除現場は違法だらけ クマが絶滅する 山にすぐ餌になる物を植えよ

クマ猟期最終日の2月15日、ネットでクマの保護団体を探して熊森協会を見つけたという猟歴25年の東北地方の猟友会員から、2時間に及ぶ長い告発電話が熊森本部にありました。以下に、彼の話をまとめます。

現場では皆殺し

自分は駆除隊の隊員だが、熊森に電話したのは、もうこれ以上、クマを駆除するのが嫌になったから。いくらなんでもひどすぎる。うちも農家だが、農作物を守るというのだったら、追い払うとか電気柵を張るとか、殺す前にまず人間としてしなければならないことがあるはず。そういうことは一切せず、クマが山から出てきたら、みんなで大騒ぎして即、箱罠やドラム缶檻をかける。クマはすぐかかる。去年は、殺しても殺してもクマが出て来た。だからといって、いくらなんでも殺し過ぎだ。日本人のしていること、おかしくないか。もう、クマが絶滅するぞ。

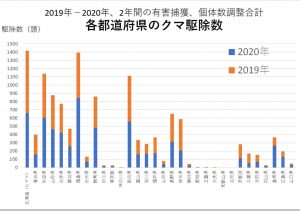

届け出があっただけでも、2年間にこれだけ膨大な数のクマが殺された。海外では考えられない。

(グラフは熊森資料:作成熊森協会)

ツキノワグマ捕殺数、5位まで (ダブルクリックで拡大してご覧になってください。)

1、福島県 2、秋田県 3、新潟県 4、山形県 5、群馬県

山にクマの餌がない

どうしてこんなに多くのクマが山から出てくるようになったのかというと、山に餌がないの一言に尽きる。東北はどんぐりの種類も少なく、昨年はブナ大凶作、ミズナラはナラ枯れで大量に枯れてしまっているから、豊凶発表など意味がない。実がなっていたのはクリだけだった。冬ごもり前の食い込み用の食料が山にないのだ。生き残るためには、クマは里に出てきて集落のカキやクリを食べるしかなかった。ハチも減っているから、虫媒花も実らない。

本当はもっと殺している

環境省に届けられた自分の県の有害駆除数を見て、本当はもっと多いのにと思った。届け出ない駆除が結構あるから。駆除したクマは土に埋めることになっているが、誰もそんなことはしない。解体してみんなで肉を分け合って持ち帰り、食べている。

違法だらけの現場

最近は山にシカやイノシシを獲るためのくくり罠が無数にかけられている。一番多くかかるのはイノシシ。罠に掛かったイノシシは逃げようとして大暴れする。そのうち、罠のワイヤーが関節にはまって、そこを強力ばねで締め上げるから、足先が壊死する。足先のないイノシシがいっぱい誕生している。

クマが誤捕獲されないよう、くくり罠12センチ規制は守っているが、真円12センチではない。横にはいくら長くてもいいとして緩和されているので、子グマはもちろん、成獣グマも結構かかってしまう。

法律では誤捕獲された野生動物は放獣するとなっているが、くくり罠に掛かった動物には、麻酔をかけない限り危なくて近寄れない。

クマを放獣できる人など県内に誰もいないから、誤捕獲されたらみんな黙って撃ち殺している。県内で1頭だって放獣された誤捕獲グマはいない。

キツネやタヌキも誤捕獲される。めんどくさいから、みんな撃ち殺している。誤捕獲放獣の法律なんか誰も守っていない。日本には監視人がいないし、行政も何も注意しないから、現場は違法だらけ。これが日本の実態だ。

(環境省や小泉大臣は、この現実を知らない。地元では野生動物を守ってやろうという声がだしづらい)

クマの餌場づくりを(山中編)

戦後、山にスギばかり植えた、あれ失敗だった。クマの餌が山にもうない。ブナは近年実を付けないし、ミズナラはナラ枯れで枯れている。山奥にクマのえさ場を造ってミズナラにかわる木を植えてやるべき。しかし、木の実は実るまでに何年もかかるので、去年クリを食べて生き残ったクマが今年もう殺されないようにするには、木だけでは間に合わない。今年、すぐ食料になる物を植えることが必要だ。

クマの餌場づくりを(山裾編)

山裾と集落の間には、クリやカキをびっしり植えて、クマが山から出て来ないようにすべき。人とクマの棲み分け境界をはっきりさせることが必要。

亡くなった父親の言葉

これまで猟で40頭ぐらいのクマを獲ってきた。でも、もう今年からはクマは獲らないと決めた。最近、亡くなった親父の言葉がやけに思い出される。親父は自分が猟をしていることを嫌がっていた。「せっかく山で喜んで遊んでいるクマやヤマドリをなぜ撃つのか」と、いつも言っていた。最近なんだか、親父の言っていたことが分かるようになってきた。

クマは怖い動物ではない

自分は元々山歩きが好きだった。ある時、猟をしないかと人に誘われて、猟師になった。ヤマドリでも撃ってやろうかと初めて山に入ったら、クマの足跡を見つけた。跡をつけて行ったら、穴の中にクマがいた。無抵抗のクマを撃ち殺した。子グマが穴の中にいたので、これも撃ち殺した。あの後、何頭もクマを撃ってきたけど、一番最初に撃ったあの親子グマのことが今もなぜか目に浮かぶ。

みんなはクマが出たら怖い怖いという。しかし、クマは、本当は怖い生き物ではない。すごく臆病。いくらクマが力が強いと言っても、人間の銃の前には勝ち目なんかない。完全に人間の勝ち。これまで何回も山の中でクマに会ってきた。自分はいつでもクマを撃つわけではない。1年に1~2頭。その年は、それでやめる。クマは、人間に会った時、撃たれるか撃たれないかとっさに運命がわかるようだ。今日はクマは撃たんと決めていると、自分に会っても何もしない。

キツネやタヌキは撃ったことがない。近くに稲荷神社があって、ここらではキツネは神様だから。

国民が力を合わせる

駆除現場は違法だらけだけど、行政は絶対動かん。みんな自分の保身しか考えてないからね。あの人たちはそういう人たち。誰がこの国を変えていくのか。自分たち国民しかない。国民みんなが力を合わせないとだめだ。でも、日本人は動かん。オリンピックの会長の問題のように、海外からバッシングしてもらわないと、日本人て自分たちでは何も変えていけないのかな。「クマを駆除するなんてなんと野蛮な、恥を知れ」と外国から言ってもらわないとだめなのかな。保護の声が全くあがらない国、日本。遅れ過ぎ。日本人は自然を守ろうと思わんのかな。

熊森から

個体数調整捕殺の導入を白紙撤回すべき

クマの駆除は、今や、例外県以外は大虐殺になっています。こんなことになったのは、学生たちの就職口を確保したかった当時の大学の動物学教授たちの主張を信じて、1999年に環境庁が鳥獣保護法を改訂して<個体数調整捕殺>を導入したからです。これによって被害が出ていなくても、<個体数調整>という名で、簡単に野生動物が殺せるようになりました。これを白紙撤回して、狩猟と有害駆除以外に野生動物は殺せないというところまでまず戻さなければ、絶滅は止められません。

くくり罠の使用禁止を!

トラばさみ同様、くくり罠はこの上もなく残虐な猟具です。最近、3回くくり罠に掛かったらしく、足が一本になってしまったニホンカモシカを見たという情報が入りました。(見てしまったら、くまもりは余りの哀れさに号泣してしまいそうです)

熊森はこれまで、くくり罠の使用禁止を求めて運動してきました。くくり罠が廃止されるまで、訴え続けていきます。このような残虐な殺し方を認めていたら、人間がダメになってしまうと思うのです。

増えたり減ったりが自然

毎年、研究者が行政から多額の予算を取って野生動物の生息数を推定計算しています。目撃数や捕獲数などを行政が伝えれば、研究者たちは一回も山に入らなくても生息推定数が計算できるそうです。群れで動くサル以外は、こうやって出された生息数が、どこまで信頼できる数なのか誰にもわかりません。増えているか減っているか、数ばかりが議論の対象になっています。研究者が増加傾向にあるというので、今、どこでもクマ駆除を促進しているのです。研究者の責任は誠に大きいです。野生動物の捕殺がゲームになっています。奥山生息地を人間に破壊されたため、生きるために仕方なく人前に出てきただけで、増加傾向にあるように見えるが実は絶滅寸前だったということも十分考えられます。

野生鳥獣の数は、増えたり減ったりするのが自然で、山から出て来なければ、増減など実はどうでもいいのです。(個体数調整のための捕殺利権に群がっている人達にとっては、増減が大事です)

奥山再生国家プロジェクトを

戦後、人間が動物が棲めないまでに荒らしてしまった山を、もう一度人間が再生する義務があります。林野庁は至急、このための国家プロジェクトを提示すべきです。奥山の道路を閉鎖して人間が一歩下がり、野生動物たちに生息地を返す。祖先がやってきたことを復活すればいいだけのことです。

日本の野生動物たちは泣いている

こんな子供でもわかることをしないで、残虐な駆除を大暴走させている日本。国民の無関心さに、日本の野生動物たちはみんな泣いていることでしょう。

水源の森は野生動物たちが造っている

自然界からすっかり離れて暮らすようになってしまった現代人は、近い将来、山からの湧き水が消えたとき、はじめて慌てふためくのだと思います。その時初めて、他生物に畏敬の念を持ち、かれらと共存しなければ人間も生き残れないという自然界のしくみに気が付くのでしょうか。あまりにも愚か過ぎます。

猟師と熊森の共通点

熊森協会の初代副会長は兵庫県の猟師でした。熊森と話が合う猟師が意外と多くいます。共通点は、どちらも、現場を見ていることです。狩猟の狩とは、獣へんに守ると書きます。本当の猟師は、熊森の奥山えさ場復元に協力していただけるものと信じます。優しい文明が一番優れており、持続可能なのです。(完)

くまもり協会公式LINE誕生!

- 2021-02-16 (火)

- くまもりNEWS

2月13日 会員10万人をめざす会員拡大ズーム会議を開催しました

- 2021-02-13 (土)

- くまもりNEWS

2月13日(土)、本部主催の「会員拡大zoom会議」に全国から70名を超える会員のみなさんが参加してくださいました。

室谷会長あいさつ

熱く語る室谷悠子会長

欧米には会員数数十万人を超える自然保護団体が多数育っており、それらの団体が、自然や生き物を守る制度を次々と作っていっています。会員数が400万人を超えるイギリスのナショナル・トラストの場合、提出した法案6000本がすでにイギリス国会を通っています。

日本を自然保護大国にするためには、熊森ももっと大きな団体になって、国を動かす力を持たねばなりません。

熊森本部は今年から「10年後に会員数10万人!」をめざして、会員拡大に取り組むことにしました。

近年、本州ではナラ枯れや昆虫の消滅が一気に進み、猛スピードで山が劣化しています。食料を求めて山から出てきたクマたちは、熊森の必死の駆除阻止活動にもかかわらず、片っ端から駆除されてしまいました。

2012年の国内ツキノワグマ生息推定数1万2000頭。山の実り大凶作の2019年と2020年の2年間で、合計1万1000頭を有害駆除。

生態系の頂点に位置するクマの絶滅を何としても止めたいと思います。そのためには、法整備が必要です。国会議員を動かせる大きな団体になるために、今年中に会員数2万人をめざします。

本部の拡大実行委員5名から

会員を増やすための5つのツールについて、それぞれ目標や利用の仕方を発表しました。

1,講演、イベント、メディア

2,友人や知人

3,ネット

4,LINE

5,小冊子「クマともりとひと」

ここまでで50分

この後、参加者を2つのグループに分け、約1時間、自由に発言していただきました。

多くの方から、会員拡大につながるアイデアや現在の問題点などが発表されました。

これからも2か月に1回程度、会員拡大ズーム会議を開き、本部と支部でも連携して、今年中に会員2万人を達成したいと思います。

会員拡大本部実行委員たち

参加してくださったみなさん、ありがとうございました。(完)

クマに餌やりで罰金30万円の「自然公園法改正案」と、くま森のドングリ運びは全く無関係です

2月10日(水)10:00ヤフーニュースを見て、ドングリ運びは罰金30万円の対象なのかと不安になった会員から、問い合わせが相次ぎましたが、全く関係ありません。

そもそもこの法改正は、知床でヒグマなどの野生動物たちと写真を撮りたい人たちが、エサ投げをすることを禁止するためのもので、国立・国定公園における利用ルールやマナーの向上をめざすために、30万円以下の罰金を課す案です。

この記事の途中、クリックするとどんぐり運びの写真が出て来ます。なぜこんな場所に全く無関係のドングリ運びの写真が入ってくるのか関係者に問い合わせたところ、直ちに削除されました。削除はされましたが、熊森のドングリ運びが、まるで30万円の罰金対象かと勘違いさせるような表示をしてしまった関係者の責任は大変重いと思います。

この法案は、近々閣議決定されて、その後、世に出てくる予定です。熊森も、しっかりと追っていきたいと思います。

オンライン全国クマ部会 環境省のガイドラインを、捕殺を抑止してクマと共存できるものに

1月30日に開催された、本部主催2021年度第1回オンライン全国クマ部会に、全国から50名が参加しました。

2019年、2020年と全国のクマ駆除数は6000頭を超え、過去最多を更新しています。狩猟による捕殺以外に、この2年間で、1468頭のヒグマ、1万1078頭のツキノワグマが許可捕獲により殺処分されたのです。このような捕殺を続けていたら、クマが絶滅する地域が出てくるのは時間の問題です。

熊森は、2020年11月、全国の皆さまからいただいたクマの捕殺に規制をかける署名約27000筆を、環境大臣政務官と農水大臣政務官に提出し、放置人工林を早急に広葉樹を主体とする水源の森に復元し、大型野生動物との共存・棲み分けを復活してほしいと要望しました。

環境省は、2021年前半に、全国のクマ生息都道府県に策定させている特定計画のうち、クマ保護計画及びクマ管理計画についてのガイドラインの改定を予定しています。熊森は、この2年間の大量捕殺でクマ絶滅の引き金が引かれたと危機感でいっぱいになっています。今回のガイドライン改訂を、クマ大量捕殺に歯止めをかけるガイドラインにしてもらうため、環境省や国会にさらに大きく働きかけていこうと思います。

今回のオンライン会議は、環境省に何を訴えていくべきかを会員のみなさんに伝え、ご意見を求めるために開催しました。ガイドラインができて、パブコメが募集されてから変更してもらうことは難しいため、今のうちに早めに環境省に声を届けてください。

環境省〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 TEL 03-3581-3351(代表)小泉進次郎環境大臣

【以下、学習会の内容要旨です】

第1部「クマと共存するため、2021年熊森はこれをする!」

日本熊森協会 会長 室谷 悠子

制度をつくるのは環境省、クマの捕獲権限を持っているのは都道府県で、都道府県が権限を市町村に降ろしている場合は、市町村です。

制度を変えるには時間がかかりますし、それだけでは解決しません。都道府県や市町村に、できる限りクマを捕殺をしないように訴えることが重要です。

地元が捕殺をしなくてもクマ問題を解決できるよう、本部・支部をあげて、地元を回り、地元の皆さんと力を合わせて、クマと棲み分け、共存できるように自分たちでもできることを次々と進め、それを全国に広げていきましょう。

第2部「クマを絶滅から救うために環境省に提言したいこと」

日本熊森協会 野生動物保全担当 水見 竜哉

去年、一昨年と、日本のツキノワグマは前代未聞の年5000頭を超える駆除が続き、地域絶滅が起こりうる危機的な状況です。現行のクマガイドラインの内容では、クマ生息数の調整ばかりで、生息地が荒廃し、クマたちの食料が激減している最大の問題にふれていません。(奥山を調査している人はほとんどいないので、このような現実が国民に知られていません。)冷温帯である生息地がクマを養える環境でなければ、いくら捕殺を繰り返してもクマは里に出て来ます。

| 【奥山がクマを養えなくなっていることを前提に、

できる限り捕殺を抑えるガイドラインに】 1 クマの個体数調整捕殺は行わない。実際の農作物被害や人身事故の恐れを前提とし、限定的にしか捕獲許可を出さない 2 出没≠被害のため、出没しただけでは、捕獲許可を出さない 3 具体的な被害がない中での、長期かつ大量のクマ捕獲罠の設置は認めない 4 誘因物の除去、被害防除、追い払いをまず行う ここに十分な予算をつけること! 5 親子グマ、子グマは原則捕獲禁止 6 捕獲後は、できる限り放獣をする 7 シカやイノシシ罠に錯誤捕獲されたクマが、法に反して大量に殺処分されているが、放獣を徹底させること 錯誤捕獲が生じた場合、有害捕獲へ切り替えてクマを殺処分するのは違法であることを明記 8 錯誤捕獲が生じないように、クマがいる都道府県では、シカ・イノシシ捕獲用檻を、囲いわなかクマスルー檻にする。くくりわなは真円12㎝以下のものしか認めない 9 山の実りが凶作で大量出没した年は、過剰捕獲にならないように特に注意する 10 生息環境の復元、山菜・昆虫・木の実などの食料激減問題の解決が必要なことを明記し、解決策を具体的に進めていく 11 集落の被害防除、棲み分け対策に十分な予算をつけ、徹底すること

|

第3部「推定生息数の出し方とその問題点について」

日本福祉大学 教授 山上 俊彦 氏(統計学)

クマが何頭いるのか、正確な数を出すことは不可能ですし、どんなやり方でも誤差は必ずあります。全国の自治体のクマの生息数推定の計算方法を検証していますが、計算過程を非公開としている科学的検証にたえないものや、目撃や捕獲数が増えれば数が増える数理モデルとなって生息数が過剰に推定されていると考えられるものが多くあります。

生息推定数は、それを使う人がどう使うかが大切で、あくまでも推定で、真実はわからないことを前提に使うべきです。どのような指標をもとにどのようなモデルで計算しているのかの外部検証が不可欠です。生息数推定に用いたデータ・モデル式・プログラミングを全て公表すべきです。

【参加者の感想より】

●水源の森確保の提案も: 殺生禁止令が出ていた1200年間の間、日本にはオオカミも棲んでいました。棲み分けは重要ですが、四国では山が荒れて、特に餌のない冬場に谷の水が枯れています。その昔は水があったのでそこに魚や植物資源も少なからずあり、餌場になっていたとも考えられますが、餌場復元と同時に、水源の森確保も同時に提案してください(徳島県Iさん)。

●日本はクマをすぐ捕殺しすぎ: 私は、昨年夏に自宅近くの山の中でクマとばったり遭遇し、引っかかれたり噛まれたりして軽傷を負いました。直近でその近くでコグマを見ましたので、恐らく母グマがコグマを守るために行った行為だったのだと思います。私は、事故当時、クマ鈴などを持たずにいましたので、原因は自分にあるのだと反省しました。役所に報告をしたところ、すぐにクマを捕獲すると言って罠を現場に設置しました。私は、今回の事故の責任はクマではなく自分だから、捕獲しても殺処分しないでほしいと伝えました。しかし、役所はクマを捕まえて殺処分してしまいました。

私は20年前にアメリカから日本に移住してきた者ですが、母国ではこんな簡単にクマを捕獲して殺処分することなんてなかったです。捕まえても山に返していました。日本は、クマなど動物を簡単に駆除しすぎです(群馬県Cさん)。

●絵本などで子どもたちにも伝えたい: 野生動物との共存を子供にも伝えるものとして、絵本や説明文を作家や著作家とタイアップして作るのはどうでしょうか。教科書に載ることがあれば、かなり多くの子供たちに何年にもわたって読まれるので、これからの世代へ考え方のもとになっていくと思います。

●都市に住む人へのアピールを:自分は関係ないと思っている都市住民に、水源の森を守ることを意識してもらえるようなアピールを考えていきたいものです。「水源の森を訪ねる、守る、造る、美しくする、楽しむ」というような方向に発展させていくような活動はどうでしょう。地方の重要な河川、関東なら多摩川上流や丹沢、利根川などの源流にたどり着くような、楽しい企画にするのです。支部は独自にいろいろなことができますが、活動づくりのひとつとして例示したり、他支部のおもしろい源流ツアーを紹介したりするのも、いいかもしれませんね(兵庫県Mさん)。

| くまもりの会員数が増えればもっと多くのクマが守れます!

ぜひ、会員に! |

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-212x300.jpg)