ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

尼崎市公立小学校3年生に、熊森職員になって初めての環境教育 「わたしたちに森は必要か」

わたしは、昨春、環境教育担当として熊森に就職したものの、いきなりコロナで、これまで学校で授業させていただく機会がなく、学校外でくまもり紙芝居をさせていただいたことが少しあっただけでした。

1月14日、遂に初授業の日がやってきました。なんと熊森は、この小学校で20年間連続、環境教育をさせていただいているのです。

兵庫県も今、コロナ第3波のまっただなかですが、何とか例年通りのイベントを子供たちに体験させてあげたいという学校側の意向で、コロナ対策を強化しながらの環境教育となりました。例年は、1、3、5年生を1学年ずつ3クラス教室に集めて3時間の授業するのですが、今年は密にならないよう、子供の間を離して、3年生のみ1クラスごとに3回実施です。

まず初めに、自己紹介。

おねえさんが大学4年生の時、研究室にクマが入ってきたのです。こわくなって、クマのことをネットで調べてみて、日本熊森協会を知りました。このことがきっかけで、日本熊森協会に就職し、野生動物や森を守る仕事をしていますと話すと、全員の子供たちの目が私を見ているのを感じました。

次に森の写真を見せて、森はどんなところか発表してもらいました。

明るい、虫がいる、木がいっぱい生えている・・・板書が間に合わないほど次々と子供たちが発言してくれます。

次に、スギの放置人工林の写真を見せて、これも森かな?木がいっぱいあるよというと、子供たちは比較することにより、森とはなにか認識しなおします。

森=いろいろな植物+いろいろな動物+いろいろなび生物

尼崎市には今や森はゼロです。森がどういうものかわかってもらってから、私たちに森は必要かという投げかけをしてみました。

この日は4つの観点を提示して子供たちに考えてもらいました。

時々、ぬいぐるみのツキノワグマの「つっきん」が登場して、情報を提供してくれます。

「昔はね、森にいっぱい食べ物があったんだけど、去年もその前の年も、森のドングリの木が大量に枯れちゃって木の実は実らず、大好きな昆虫もほとんどいなくなっちゃったんだ」

と語ると、子供たちから、一斉に

「どうして」

の疑問が飛び出します。3年生の子供たちにどう説明すればいいのか、一瞬たじろぎました。

「地球温暖化とか酸性雨とかいろいろ言われているけど、まだよくわかりません。どっちにしても人間が原因を作っているようです」フーッ。

ツキノワグマの「つっきん」が、

「ぼくたちおなかがすいてね、食べ物を求めて次々と山から出て行ったんだ。そうしたら、人間が大勢やってきて、みんな鉄砲で撃ち殺しちゃったんだ。ニュースで見たでしょう」

というと、

「かわいそう!」

の声が、子供たちの中から反射的に上がりました。子どもたちにとって、こういうことは理屈ではなく、本能的にかわいそうなのです。

授業も終盤にさしかかりました。

1400万人もの人が毎日水道水を使うのに、どうして琵琶湖の水はなくならないんだろう。実は460 本の川の水が一年中、琵琶湖に注がれています。

滋賀県の全ての川をていねいに熊森スタッフが色塗りした地図を見せると、子供たちはびっくりする前に、

「川はいっぱい分かれてたりするのに何本かわかんない!」という反応。

何のことを言っているのかよくわからなかったので、前に出てきて説明してもらいました。

「(川の)こことかくっついてたり離れてたりしてるよ」と教えてくれる児童

確かにこれはどう数えてるの?と一瞬、私も考えこんでしまいました・・・。

(後で調べたところ、琵琶湖に注ぎ込んでいる川の数というのは、琵琶湖に面している川の本数のみを数えたもので、支流の本数は数えていないとのことでした。)

子どもたちから出る発言は予想外の連続でした・・・

子どもたちの視点はいつも鋭いです。おかげで大変勉強になりました。私も子どもたちのような目で見れたらなぁと思います。

私は初めての授業でドキドキだったのですが、コロナもなんのそのビックリするくらい元気いっぱいな子どもたちに助けられ、なんとか初授業を乗り越えることができました。

3年生だけでもこんなに勉強になったので、他の学年の授業もしてみたくなりました。

コロナの中、子どもたちにすこしでも幅広い体験をと、熊森を呼よんでくださったこの小学校に、心から感謝します。

●熊森協会本部では環境教育部員を募集中!!

これまで、日本熊森協会では、多くの大学生たちが、今、日本で起きている森や野生動物の危機的状況について学び、保育園、幼稚園、小学校に出かけて、後輩たちに環境教育を実施してきました。

学生の皆さん、若者が教える子供たちへの熊森環境教育、学外サークルとして、一緒に取り組みませんか?

関心のある方は、ぜひご応募ください!

電話0798-22-4190

メールconntact@kumamori.org

まだの方急いでください 環境省シカ・イノシシガイドライン改定に対する意見提出、1月12日まで

今春、環境省は、シカやイノシシ、クマ、サルなどの大型野生動物を今後どのように保護管理していくかについて、ガイドラインの改定を行おうとしています。現在、それに向けて、パブリックコメント(意見募集)を募集しています。

全国都道府県保護管理計画は、環境省が策定するガイドラインに基づいて作られますから、今回のガイドラインの改定は大変重要です。

しかし、今回の改訂内容は、これまでと同様で、捕殺することにより野生動物の数をいかに低減させるか一辺倒であり、生態系保全上も人道的にも非常に問題です。このような内容を策定したのは、3年ごとに入れ替わる環境省の担当官ではなく、委員を務める学識経験者たちです。

中央環境審議会自然環境部会 鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会名簿

(ワイルドライフ・マネジメント派だけで委員を独占しており、これでは改革が期待できません。小泉環境大臣は、委員会にぜひ熊森を入れるべきです。)

我が国は1999年に全国の自然保護団体の猛反対に耳を貸さず、ワイルドライフマネジメント派の大学教授らが提案した西洋思考のワイルドライフ・マネジメント(個体数調整)を導入しました。それ以来、この20年間に膨大な数の野生動物を捕殺してきましたが、殺生を嫌うという日本人の美徳を壊した罪は計り知れなく大きいと思います。また、いつまでたっても捕殺数が減らず大量殺害が続いており、残酷過ぎます。

ワイルドライフ・マネジメントは完全に破たんしているので、生息地を保障する祖先の棲み分け共存法に転換すべきです。そもそも人間が野生動物の生息数を人間が考えた適正数にコントロールしてやるなどという発想自体が全く自然を理解しておらずクレイジーな自然観です。野生動物にも地元の人たちにも、昔の棲み分け共存の方が良かったと思います。棲み分けさえできれば、野生動物など何頭いてもいいのです。

熊森は、大型野生動物の生息数を極限にまで減らして野生動物と人との軋轢をなくすのではなく、棲み分け共存を復活させるための環境づくりを進め、野生動物たちを殺さずに、野生動物たちの命の尊厳を守る計画にしてほしいと願っています。

個体数調整の名の元、殺処分対象となっている野生動物たちには、声をあげる力がありません。声をあげられる私たちが、環境省に声を届けましょう。

野生動物対応として、膨大な予算と人員を要するワイルドライフマネジメントではなく、野生動物たちの生息地を保障する祖先の棲み分け共存法を採用すべしという声をだけでも届けてほしいです。

◆以下、環境省のパブリックコメント募集要項

1、意見募集している内容

(1)第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン(ニホンジカ編)改定案(添付資料1)

ガイドライン策定者

岩城 光 千葉県環境生活部自然保護課

梶 光一 東京農工大学農学部 教授

小泉 透 独立行政法人森林総合研究所 研究コーディネータ

坂田 宏志 株式会社 野生鳥獣対策連携センター 取締役

濱崎 伸一郎 株式会社 野生動物保護管理事務所 代表取締役WMO

平田 滋樹 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

中央農業研究センター 上級研究員

山根 正伸 神奈川県自然環境保全センター 研究連携課 主任専門員

(2)第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン(イノシシ編)改定案(添付資料2)

ガイドライン策定に関わった専門家一覧(50 音順、敬称略)

浅田 正彦 合同会社 AMAC 代表

小寺 祐二 宇都宮大学 雑草と里山の科学教育研究センター准教授

坂田 宏志 株式会社 野生鳥獣対策連携センター 代表取締役

平田 滋樹 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

中央農業研究センター 上級研究員

藤井 猛 広島県農林水産局農業技術課 事業調整員

横山 真弓 兵庫県立大学自然・環境科学研究所 教授

クリックすると、内容を見れます。

クマは、このあとになるそうです。

2、意見のお送り方法、お送り先

○ 郵送の場合

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 宛て

○ FAX の場合

FAX 番号:03-3581-7090

○ 電子メールの場合

電子メールアドレス:shizen-choju@env.go.jp

3、期日

令和2年12月14日(月)~令和3年1月12日(火)17:00まで

※郵送の場合は同日消印有効

※詳細は、意見募集要項 環境省HP(クリック)より

パブリックコメントを書かれる方は、以下の熊森の意見・提案をご参考にしてください。

<熊森のコメント>

1、錯誤捕獲を減らすために以下のことを徹底してほしい(p32② クマ類、カモシカ及びその他哺乳類の錯誤捕獲)

①例えば標高800m以上の奥山には捕獲罠を一切設置しないなど、野生動物のコア生息域に罠を設置することを厳禁する。

②シカ・イノシシ罠にクマなどが錯誤捕獲されないように、糠などのツキノワグマを強力に誘因する誘因物を使用しない、くくり罠の輪の直径は真円12cm以下を徹底させるなど、様々な処置を施すこと。もし、錯誤捕獲が発生した場合は、放獣を徹底させるとともに、今後、その場所に罠を設置しないようにすること。

2、シカの生息地を確保すべき。(p41-42上段「(9)生息地の保護及び整備に関する事項)

シカは本来、草原や湿原の動物だったが、戦後、ほとんどの生息地を宅地や農地に転用され、生息地を失ってしまった。四国や九州、西日本などは山全体が放置人工林に覆われ、今や林内に下層植生がない。この様な状態では、シカは残された僅かな自然林の下草か里の農作物に依存しなければ生きられなくなっている。放置された人工林を伐採して草原や湿原を再生したり、使われなくなったゴルフ場やスキー場をシカの保護区とするなど、安心して棲める生息地を人間の責任でシカたちに保障してやるべきである。

3、被害防除対策主軸の保護管理計画にすべき(p42-43「(10) 被害防除対策に関する事項)

シカの被害が深刻な地区は年間100頭から200頭のシカを捕殺している。このような場所で考えてみると、シカの有害駆除にかかる費用は、シカの有害駆除費の相場である15000円/1頭で計算すると、年間:150万~300万円である。

しかし、シカ防除のために1kmのワイヤーメッシュ柵を作るのに、工事費1000万円くらいが相場。ワイヤーメッシュは対応年数が10~15年ほどといわれているので、長期で見てみると、以下のようになる。

(10~15年のスパンの場合)

有害捕殺費:1500万~4500万円

金網柵設置保全費:1000万~1200万円(この期間の補修代などを考慮)

兵庫県シカ管理計画(資料編 平成29年3月)では、ワイヤーメッシュ柵設置による集落、田畑全体を囲う被害防除対策後の評価を各地区の農会にアンケートした結果、実に80%以上の地区で被害減少の高評価を得ている。

尚、シカの捕獲数もそうした地域では年間数頭にとどまっている。捕獲ではなく被害防除対策に重点を置く方が、長期的にみると個体数調整よりもローコストで確実に被害減少できる結果が出ている。

野生動物を殺さずに被害防除で野生動物に対応するやり方は、そもそもわが国が明治になるまで1200年間貫いてきた「殺生禁止令」の中で発案された「シシ垣」のアイデアである。野生動物との棲み分け・共存・被害対策は、野生動物を殺すことによって人間が決めた適正頭数に低減させ続ける西洋流のワイルドライフ・マネジメントを導入するのではなく、私たちの祖先が野生動物たちに生息地を保障して棲み分けてうまく共存してきた非捕殺対応こそを踏襲すべきである。以上。

コンコンさまにさしあげそうろう

(絵本「コンコンさまにさしあげそうろう」から)

何日も何日も雪がふりつづいて、山も畑もまっしろです。

「かあさん、さむいよう、おなかがすいたよう」

ふるえる子ギツネをのこし、

母ギツネは食べものをさがしにそとに出ました。

そのとき、おいなりさんの森から、

「チーン、チーン、ドン、ドン」と、

かねとたいこの音が聞こえてきました。

・

かねとたいこの音は、山に餌のない一番寒い大寒の晩に行われる野施業の音で、「こんこんさまにさしあげそうろう」と言いながら、村人みんなで野の者たちに与える食料を持って雪山に入る行事です。

子供たちはさんだわらに、キツネの好きなあずきめしとあぶらげとかわじゃこをのせて、あちこちに置いてまわります。

餌のない時期の野の者たちを人間が思いやると共に、彼らが人間の所に来なくていいようにする知恵でもあるのです。

・

作者の森はなさんは1909年、兵庫県但馬地方の和田山というところで生まれました。

32年間、小学校の先生を務めた後、作家に。知的障害を持つ心優しい男の子を、村人みんなで守り育てた代表作「じろはったん」はとても有名です。

但馬地方の人々のやさしさが、胸に温かく伝わってきます。人間ていいな、人間が好きになってくるお話です。

野施業: 寒中に餌をさがすことのできない野の狸や狐などの鳥獣に餌を施すこと。近畿一帯から山口県にかけての地方で広く行なわれてきた行事。

この絵本を読んだ人の感想(ネットから)

「のせぎょう」という、えさが最も乏しくなる大寒の夜に、キツネやタヌキなどの山に住む動物に食べるものを施し、動物達が村の鶏を盗むなどの悪さをしないよう考えられた昔からの年中行事を題材にした本です。

何日も雪が降り続いて、食べ物が底をついたキツネの母と子。寒くてお腹がすいた子ギツネは、泣きながらお母さんキツネの胸の中で眠ってしまいます。母親にとって、これほど辛いことはないと思います。母ギツネは村の鳥小屋を襲おうと決心しますが、犬にほえられて断念。池も凍っていて魚も取れない。諦めて母ギツネが穴に戻って見たのは、枯れ葉をくわえ、泣いて眠ってしまった子ギツネの姿。切なすぎます…。

でも、そんな時、村はずれのお稲荷様から、「こんこんさまにさしあげそうろう」という子供達の声が聞こえてきます。丁度、のせぎょうの日だったのです。母ギツネは「ありがたい」とお稲荷様に手を合わせ、お供え物のあずきめし、あぶらあげ、かわじゃこを持って帰り、子ギツネに食べさせます。母ギツネの目に涙が一杯たまります。私も涙が出てしまいました。

この本を読んで、最近、民家まで下りてきて畑を荒らし、射殺されるクマ、捕獲される鹿や猿などを思い出しました。昔の人達は、動物達の生を尊重することが自分達の生活を守ることだと判っていたので、こういった行事をしていたのでしょう。

今、地球温暖化、樹木の伐採など、彼らのえさを取り上げているのは私達人間。自然、野生の動物、人間がどう共存していくのか、改めて考えさせられる一冊でした。(東京都40代ママ 2010年)

熊森から

子供を巻き込んでの昔からの野施業は、山に住む動物たちと人間との共存方法を、現地での実践を通して子々孫々に体得させていくすばらしい環境教育です。

私たちは今一度、クマ、サル、シカ、イノシシ、明治になった時にはこの国にまだオオカミも残っていましたが、このような大型野生動物たちを一種もほろばさなかった奇跡の日本文明の元となる、祖先の動物観や自然観に学ぶべきだと思います。西洋文明と違って、私たちの祖先はこうやって、人間も動物たちも、みんな一緒にこの国で暮らしてきたのです。

西日本で生まれ育ってきた私たちには、飢えに耐えかねて山から次々と出て来るクマたちを今のように皆殺しにするのではなく、都会の公園で集めたドングリを獣道に運んでやって、山から出てこなくてもいいようにし、人身事故が起きたりクマが射殺されたりしないようにする緊急避難措置の「どんぐり運び」に、何の違和感もありません。

もちろん、私たちが熊森が23年間全力を注いできたのは、クマ問題の根治療法である奥山での広葉樹林再生と里山でのクマ止め林造り、すなわち、棲み分け再現事業であることはいうまでもありません。

<祝>石川県小松市のクマ止め林づくりクラウド・ファンディング、早々と目標額500万円達成

石川県小松市×かが森林組合プロジェクト

・ふるさと納税で応援(ガバメントクラウドファンディング)

<以下、中日新聞12月2日記事より>

森林再生のために植栽するかが森林組合の組合員=小松市内で(かが森林組合提供)

食べ物を求めて人里に現れるクマの出没を減らそうと、小松市とかが森林組合(同市)は、豊かな餌場をつくる森林整備のため、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングで寄付を募っている。クヌギやコナラなどドングリの実をつける広葉樹を植栽する。目標金額は500万円。

小松市岡山晃宏市議の質問

1.有害鳥獣対策について

今年も集中豪雨により、球磨川の氾濫など天候による災害はありましたが、それ以外に新型コロナウィルス、感染症、クマの出没と、生き物が絡む災害ともいうべき被害で日本中が大混乱した年になりました。

本市においてもクマによる人身被害が出てしまったことは残念ではありますが、消防署や消防団、警察、市の職員や関係者の皆様には、昼夜を問わず、監視の強化や、薮払いなど今できる最大限の対策をとっていただいたことに、心より感謝申し上げます。

・緩衝帯の整備について

クマが人里に降りて来る原因もいろいろあるようですが、長い目で見るとクマ対策、有害鳥獣対策は、野生獣と人との棲み分けをめざす里山の整備が必要だと考えます。一昔前は里山では、畑で多くの人が仕事をし、薪炭材として木が伐採され、移動しやすいように道が造られることにより、自然と緩衝帯ができ、里山には実のなる広葉樹が多くあり、野生獣との棲み分け・共生が成り立っていたこと、それが、過疎化や林業の後継者不足などで管理ができず、耕作放棄地や里山が荒れて行ったことを聞いたことがあります。これまで野生獣の出没抑制の緩衝帯整備は、県の石川森林環境税を使って整備され、昨年から交付が始まった国の森林環境譲与税は、本市では県の事業と重複しないよう、森林管理者や境界の調査、森林管理に必要な人材育成、木材利用の普及の促進、森林状況調査などに使われてきました。根本的な鳥獣対策は、里山の再生につながります。そのような意味で里山の再生をめざす国の森林環境譲与税の使途を、人工林の伐採や緩衝帯整備に迄広げることはできないでしょうか。本市の見解をお聞かせください。

・エサ不足への対応について

次に餌の確保についてでございます。熊が人里に降りて来る原因の一つが山林のえさ不足と言われています。えさとなる木の実の豊作凶作だけでなく、気候変動や酸性雨により木が枯れていることも懸念されています。今年捕獲されたクマは、胃の中が空っぽでやせ細っていたとお聞きしました。クマは本来、落ちた木の実は食べないと言われていますが、ドングリを集めて獣道に置いたら、夜食べに来たり、糞の中に普段は絶対に食べないギンナンが確認されたりと、クマも生きるために必死で食料を探していたと思われます。そのような意味で実のなる木を里山に植樹することが必要と考えます。樹種としてクヌギ、アベマキ、ナラガシワ、クリ、サルナシ、コバノガマズミや春から初夏にかけて実がなるサクラなどがよいと聞きました。これらの実のなる木は広葉樹であり、人工林を広葉樹林化することは森林環境譲与税の目的のひとつでもあります。森林環境譲与税で植樹を行うようにすることはできないのでしょうか。本市の見解をお聞かせください。

・

<以下、石川県かほく市塚本佐和子市議のブログより>

小松市でのクマの出没 人身事故は深刻

今年は例年の5倍を超えるクマの出没

人身事故も多発

市民の方は 不安を抱える日々を送られてこられたと思う

・・

クマは本来

人目を避けて暮らす動物でありますが

主食であるドングリの実が不作で

食べ物を求めて人里に下りてきたものと考えられておりますが

この度 小松市では

長いスパンを見て(おそらく持続可能にするために)

豊かな森の生活者クマが棲みやすい

環境づくりと循環型の森林づくりを進めるため

人の野生動物の共存をテーマにしたプロジェクトとして

ふるさと納税で応援していただこうと募集を開始しました

プロジェクトは

ドングリの実を付ける広葉樹(クヌギ、コナラなど)を植栽し

クマの餌場と豊かな森をつくることで

クマが人里に降りてこなくても冬を越せるよう取り組みです

小松市!すばらしい

本市としては

今年はクマの出没はございましたが

人身事故はございません

しかしながら

森林が荒れていることや

人と野生動物のすみわけがわかる境界線がなくなっている現状もあり

今後のことも踏まえ

クマ対策についてお考えいただく必要はございます

(ということで 12月8日の一般質問ではクマ対策について質問いたします)

自然

森林の復興まで長い時間がかかりますが

何もしないよりまし

時間をかけて 森を取り戻そうとする動き

参考にさせていただきます

何度でも訴えたい 石川の山からクマたちの命の糧、ミズナラの木が消えてしまっているのです

現在の白山の写真

ミズナラの巨木が倒れた空間は、何事もなかったように、他の広葉樹が枝を伸ばして埋めています。

白山の山は今も、一見、素晴らしい自然林です。

しかし、何度でも言いたい。クマが冬ごもり前の命の糧にしてきた大きなドングリの実を大量にもたらすミズナラ、野生動物たちの命を支えてきたミズナラの木が消えているのです。

環境省も地方自治体も、担当者は3年ごとに新しい人に変わるため、新しい担当者は15年前にほとんどミズナラの木が消滅したことを知らないことが多いのです。

これでブナまで大凶作のゼロとなると、クマはもう生きていけません。この歴史を知らないと、クマがえさを求めてどんどん山から出て来るという現象を見て、クマが増えて山からあふれ出してきたという見解になってしまうのです。

ナラ枯れの原因は解明されていませんが、200年も300年も生きてきたであろうミズナラの巨木が一気に枯れてしまったことを思うと、ナラ枯れは、昨今の人間活動の結果である地球温暖化や大気汚染が原因であると思われます。

国は、ナラ枯れの原因を5ミリほどのカシノナガキクイムシのせいにしていますが、責任転嫁している間は、問題は解決しないと思います。

かつて大量の実りをもたらしていた、大きな実が大量に付くミズナラの木

1本のミズナラの巨木が100キロのドングリを落とすとすると、4本あるだけで、秋のクマ1頭の食料を賄えるのではないかと思われます。(以前15年生のクヌギを調査した時、1本の木で、10キロのドングリを落とすことが分かりました)祖先が残してきた奥山は、人間の予想以上に、数多くのクマたちを養っていたのではないかと推察されます。

それが、今や、ああ・・・絶望的です。

ナラ枯れの跡地にミズナラの稚樹を見かけた場所もありますが、まだまだ実をもたらすまでには至っていません。

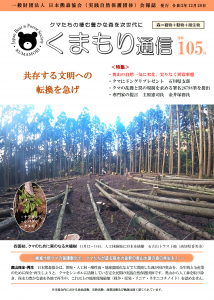

会報105号まもなくお届けします!

- 2020-12-24 (木)

- くまもりNEWS

もう2020年もあとわずかとなってまいりました。皆様お忙しい毎日をお送りのことかと思います。

新型コロナウィルスの新規感染者が再び増加、イギリスでは変異種が出てきたとのことで心配は絶えませんね。しかし、コロナに負けてはいられません!来年こそはコロナ禍であっても自然保護活動を前進させていきます!

今年はクマが大量に里、市街地に降りてくるという異常な年でした。ナラ枯れの影響は大きいです。そんな中で熊森がやってきた活動、成果をぎゅっと詰め込んだ『くまもり通信105号』完成いたしました。

コロナの感染再拡大の中だったため、ボランティアさんを広く募るのは今回はやめにしました。普段から事務所に来てくださっているボランティアさんや、お声掛けくださったボランティアさんと本部スタッフで発送作業を行いました。

まもなく、皆さんのお手元に届きます!

皆さんにご協力いただいた署名の提出をはじめ、各支部でも活発な動きが始まっています。

専門家からの提言では、山の中で本当は何が起きているのか、長年にわたり現場主義で森を見続けてこられている専門家のお二人のお話をまとめています。

是非多くの皆さんに読んでいただきたい内容となっています。

<くまもり通信105号目次>

・グラビア

奥山自然林実り調査 岐阜県本巣市

国会にクマ罠規制を求める署名提出 26798筆

・巻頭言

共存する文明への転換を急げ 会長 室谷 悠子

・特集 クマにドングリプレゼント 石川県支部

来春くま舎完成予定 石川の子ぐま

・専門家による提言

棲み分け環境を取り戻す 主原憲司氏

森の生産力の回復を 金井塚務氏

・本部国会活動

署名を提出し、政務官(環境大臣・農水大臣)に、クマとの共存政策を要望

・支部 祝徳島県支部設立記念シンポジウム

・森再生

四国トラスト地で実のなる木初植樹 徳島県支部

麻生林「平出の森」の整備始まる 滋賀県支部

東栄町で初のフィールド活動 愛知県支部

・会員 山と子育て・新規法人会員紹介

・太郎と花子のファンクラブ

・とよファンクラブ

とよ君、今年は早々と冬ごもり

- 2020-12-26 (土)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 大阪府 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

12月15日、大阪府豊能町高代寺山の山頂に初雪が降りました。(すぐにとけてしまったようです)

15日のお世話日誌(ラインで毎日本部に送られてくる)によると、この日は飲み水に氷が張っていたということです。

とよは、寝室にこもったままで、入れてもらった藁を、好みの形に整えていたそうです。

冬ごもりに入るんじゃないかなと、思わせました。

本部は、2020年のとよの冬ごもり開始は12月15日と記録しました。(やはり、とよは初雪が降ったら寝る)

12月20日に、藁を足しに行ったところ、とよはなかなか寝室から出ようとしなかったため、ブドウなどでおびきだしました。ゆっくりした動作で運動場に出てきて、食べ終わるとすぐに寝室に戻ろうとしました。(冬ごもり中を起こした感じ)

冬ごもりを確認するために、寝室から運動場に出る引き戸を10センチだけ開けて帰りました。

12月22日最終確認に行きました。

引き戸は10センチ開いたままです。

運動場に出た形跡はありません。(出たければ、とよは自分で引き戸を開けて出ます。閉めることはできません。)

運動場に置いていたリンゴもブドウも食べていません。(ドングリしか食べない時期は、もう終わっている)

引き戸10センチ開いたまま、運動場のリンゴもブドウも手付かず。

寝室の餌箱に入れたボールの水を飲んでいるかどうか調べました。

餌箱に、少しだけ糞がしてありました。

今年最後の糞です。間違いなく冬ごもりに入っていることがわかりました。

触ってみましたが、無臭で、いつもの糞と変わった点はありません。

水入りボールの水替えをして、餌箱に戻しました。

とよが冬ごもりに入ったことを示すポスターを張りました。

とよ、来年3月にまた会いましょう。

私たち人間は、今年もとよにどれだけ癒されたことか。

とよ、ありがとう。

今頃は、野山を駆け巡る夢でも見ているかな。

ゆっくり冬ごもりしてね。

副住職さんがやって来られて、コロナのため、今年の除夜の鐘はお寺関係者だけでつくことにしましたと言われ、そのことを伝えるチラシを張られました。

殺処分されそうになっていたとよを助けてくださった、優しい住職さんのお寺です。

お寺の御朱印が、とよになっていて、びっくりしました。

住職さんがデザインされたそうです。

この御朱印にはご利益があるかもしれないと思いました。

今、参拝記念に御朱印を集めるのがブームだそうです。

高代寺の御朱印はいかがですか。

来年は、獣舎のペンキを塗りなおした方がいいな。

とよのとなりの部屋が空いたままなので、冬ごもりが明けたらとよに両方の部屋を使わせてあげるといいな。

いろいろ思いながら、帰途につきました。

今後は、近くに住む会員たちが、時々そっと冬ごもり中のとよの安否確認に行ってくださいます。

この1年、とよのお世話をしてくださった皆さん、とよに会いに来てくださったみなさん、遠くからとよに声援を送ってくださっていたみなさん、ありがとうございました。

とよは、まだ完全回復とまでは言えませんが、昨年の原因不明の両後肢マヒから見事に立ち直って、夏からは、また再びプールにも入れるようになっています。来年もあたたかく見守ってやってください。

熊森と新潟県村上市の猟友会員の意見が一致

- 2020-12-24 (木)

- くまもりNEWS

ネット情報からです。

以下は、新潟県村上市三面地区 最後のクマ猟師、須貝時栄さん(82歳、三面川鮭産漁業協同組合)の発言です。

ー 昔、猟師をやっていた頃、クマが人里に下りてくることは? 「考えられなかった。出てこなかった。それは、山にたくさんえさがあったから」 須貝さんがかつてクマを追っていた山の様子も、やはり変化していました。

「こんなのしかない。本来であれば大きいドングリがあるけど、これしかない。今年で2年目だ。(山の木の実が)全部が駄目なんて年はない」 須貝さんは「新世代クマ」という言葉は使いません。クマは本来、人間を怖がる臆病な動物。その性質の根本は変わらない、と信じています。

「自然が壊れているから、クマがやっぱり里に下りてくる。一言で言えばそういうことだと思う。自然が壊れている。誰を恨むことはないけど、私たちの生活様式が変わって、人が一番問題なんじゃないでしょうかね。人間が一番問題。クマじゃなくて」

熊森から

昔の山を知っている方は、正しい自然認識がなされていると思いました。

山から出て来るクマの緊急避難対策 どんぐりを運ぶと、クマが山の中にとどまります その2

去年に引き続き、今年もまた日本は、5000頭以上のツキノワグマを大量殺処分しました。熊森は、兵庫県本部から上京して環境省を訪れ、殺さない対応策をとるよう都道府県を指導してほしいと頼みに行ったのですが、クマ対応はもう都道府県におろしてあるとして、全く取り合ってもらえませんでした。

これまでも環境省鳥獣保護管理室のクマ担当者たちに、かつてクマが生息してきた山がどうなっているのか、一度でいいから案内させてほしいとお願いしてきましたが、現地を見に行くのは自分たちの仕事ではないとして、応じていただけていません。現場を見ないと、山で何が起きているのか、絶対にわからないと思うのですが。

クマの殺処分を伝える今年のテレビニュースは、「これで安心ですね」という言葉で終わります。

こうして多くの国民が、子供たちに至るまで、これで安心なんだとクマ殺処分を肯定的にとらえるようになっていきます。

なぜ、次々とクマが山から出て来るようになったんだろうか、なぜ、市街地にまで出て来るようになったんだろうかと、以前の私たちのように疑問に思って調べてみる人はいないんでしょうか。

2020年は、私たち日本人がツキノワグマ絶滅の引き金を引いた年として、この国の歴史に残る年になることでしょう。

市街地にまで出て来たクマ(石川テレビより)

以下は、支部からの報告です。

今年も、山の実りが大凶作でした。

クマが連日山から出てくるようになり、人身事故が多発しました。

クマは見つかり次第、県の方針で殺されていきました。

人身事故が起きないように、また、クマが山から出てきて殺されないように、私たちは、山にドングリを運びました。

山に重いドングリをトンレベルで運び上げるのは過酷な重労働で、女性陣の中には腰を痛める人も出ました。

しかし、ドングリを一生懸命集めて送料まで負担して送ってくださった人たちのことも思い、支部員一同、確実にクマに届けるという使命感に燃えて、猟期が始まる11月15日まで続行しました。

ドングリを集めて送ってくださったみなさん、本当にありがとうございました。

実際のドングリ運びについて書きます。

まず、クマの目撃情報や現地の地理情報などを多く集め、分析して、クマが間違いなくいるあたりの山を慎重に探し出します。

ドングリを運ぶ山は、人間によって完全に自然生態系が破壊された人工林内か、すでに人間によって自然生態系の撹乱が終わった二次林です。自然生態系が残された原生林に運ぶことは絶対にしませんので、ご安心ください。

山に入ると案の定、クマの糞でいっぱいでした。

どれも、ギンナンを食べた糞ばかりでした。

口の中がかぶれないのだろうか。

肝心のおいしい種の中は、全く消化されていないが、少しでも養分は吸収できたのだろうか。

本部が以前、山の実りなしという大凶作年、兵庫県でもギンナンの糞がいっぱい見られたといっていたので、この糞も、空腹で苦し紛れに食べたのだろうか。

ギンナンの黄色い糞

人間の与えたドングリなんて、人間のにおいがついているから、絶対にクマは食べないと、実験もせずに言う方がおられますが、きれいに食べて殻だけになっていきます。

ドングリを運び続けているうち、あたり一面にあったクマのギンナン糞がドングリの糞に次々と置き換わっていくようになりました。

ドングリを食べたクマの糞

本部によると、飼育中の元野生グマ10歳オスは、秋の食い込み期になると、一日中ドングリを食べ続ける王になり、大きな塊の糞を一日約10個するそうです。

何カ所かに自動撮影カメラをかけて、チェックしてみました。映っていたクマたちに、次々と名前を付けていきました。

焼け石に水かもしれませんが、この近辺ではクマが山から出て来なくなりました。こうして、捕殺されるクマも、人身事故も、減らすことができました。

元版は動画です。(ドングリを食べに来たクマ)

みんなとても素直な顔をしています。

熊森本部から

どんぐり運びは餌付けだからやめろという人がいます。

餌付けって何だろう?

辞書で調べてみました。

餌付け=野生動物をならして、人の与えるえさを食べるようにすること。

熊森が大々的にどんぐり運びをしたのは、山の実り全てゼロというありえない異変が起き、冬ごもり前の食い込み用木の実を求めて山から出て来たクマたちに前代未聞の大量殺処分がなされた2004年です。

ところが、次の年は、なぜか山の実りは大豊作でした。

すると、クマは一斉に山から出てこなくなり、目撃数も激減しました。

熊森のどんぐり運びが、餌付けになどならないことが確認されました。

第一、クマにドングリを与えて、クマがドングリを食べるようになることに、問題があるとは思えません。

大量捕殺年にドングリを運ぶ一方で、熊森は本来の仕事であるクマ止め林づくりや奥山広葉樹林化に励んでいます。

ツキノワグマ海外事情 ~台湾の場合~

日本のクマが次々と捕殺されることに胸を痛めた台湾出身の熊森会員さんから、以下、台湾のクマ情報をご提供いただきました。

台湾出身会員から

ツキノワグマを取り巻く環境は、台湾も日本と似たようなもので、かなり厳しいです。ただ、台湾の人々、メディア、政府含めて、まだ台湾の方が『普通の感覚』を持っていて、現状に心を痛め、問題を感じる人が多いような気がします。日本にも、より多くの人々に現状を知ってもらい、声をあげてもらわないといけないと思います。

記事紹介日本語訳① けがをしたツキノワグマ、台湾はこうする

https://e-info.org.tw/node/227399 (10月15日の記事)

10月1日 一頭のツキノワグマが台中の果樹園畑でイノシシ罠に誤捕獲されました。農家はすぐ役所に通報し、その後、固有種野生動物保護センター(政府関連機構)の専門家及び獣医5名が現場に駆け付けました。

現場では、ツキノワグマの左の前足が罠に引っ掛かり、けがをしたことが確認できました。

ツキノワグマを救出した後、早速固有種野生動物保護センターに搬送し、傷口に対し、骨の切断や薬塗りなど緊急処置を施しました。

獣医によりますと、傷口が順調に回復しつつあるが、完全回復するまであと 2~3週間かかる見込みです。その後、ツキノワグマを放獣する予定です。

記事紹介日本語訳② けがをするツキノワグマを減らすために、台湾が検討していること

https://e-info.org.tw/node/228045 (11月16日の記事)

11月15日 行政院長 蘇貞昌氏(日本でいう総理大臣)は固有種野生動物保護センターを訪問し、けがをしたツキノワグマ(あだ名:七ちゃん)を見舞いました。

蘇貞昌氏は専門家や固有種野生動物保護センターのスタッフに対し、今まで野生動物保護の尽力に対し、感謝の意を表します。

また、政府は野生動物保護をより力強く推進すべきと述べ、具体的にくくり罠の禁止、違法罠設置の取り締まり強化や罰則の引き上げなどを検討するとのことです。

また、野生動物による農家の被害に関して、政府は電気柵の設置に補助金を出すなどの施策を検討し、地形の制限で電気柵を設置できない場合、クマがかからないくくり罠を農家に普及させます。

台湾出身会員から

日本は、ツキノワグマを殺すのが当たり前の異常な国

海外では、ツキノワグマのような絶滅危惧種動物を守るのは当たり前で、しかも、政府が先頭に立って対策立案、実行するのは普通です。

世論も政府がそうするように、プレッシャーをかけています。

一方、日本では逆にツキノワグマを殺すのが当たり前になっていて、熊森のように、一生懸命ツキノワグマを救出する事例がどちらかというとレア ケース。

そろそろこの異常さに気づいてほしいです。

今年、高速道路沿いでけがをしたクマが殺処分された話や、北海道で電車と接触したヒグマが弱って亡くなってしまった話がありましたが、いずれも救出してやろうという日本人の動きはありませんでした。

熊森から

会員からの海外の情報、本当にありがたいです。日本が遅れている部分を知り、国民に訴えていけます!

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ