ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

徳島県支部設立記念シンポジウム、会場50人、ウェブ参加35人、盛大に開催

11月14日、熊森徳島県支部は、「くまともりとひと~わたしたちのこれから」をテーマに、設立記念シンポジウムを徳島市の市立図書館に併設されたシビックセンターで開きました。

シンポジウムには、四国4県から熊森会員だけでなく新聞報道などで開催を知った非会員を含め計約50人が会場で参加したほか、会場の様子はインターネット中継され、約30人がウェブ参加、入場時の体温チェックや着席の間隔を確保する新型コロナウイルス感染防止対策を取り入れながら、盛大に開催することができました。

大西さちえ支部長は開会のあいさつで、今年6月には人工林の皮むき間伐のため、今回のシンポジウム直前の11月12日には初の実のなる木の植樹のため、急峻な山道を2時間かけて、絶滅寸前といわれる四国のツキノワグマの生息地でもある徳島・高知県境の熊森四国石立山トラスト地に登り切って作業したことを報告。「会場には徳島、高知、愛媛会員の他、香川県で熊森の支部をつくりたいという人も来られています。四国のみんなで力を合わせて、くまもりの輪を大きくしていきましょう」と笑顔で呼びかけました。

続いて、滋賀県知事を2期8年務められ現在は参議員議員の嘉田由紀子熊森顧問と、徳島県旧木頭村の元村長の藤田恵熊森顧問が記念講演をしてくださいました。

記念講演要旨

●嘉田由紀子顧問

「奥山からの総合的な流域治水こそが多くの命を守る」

伐採寸前の滋賀県のトチノキ巨木群を裁判までして守ってくださったのが熊森協会です。弁護士の室谷会長です。本当にありがたい。

伐採寸前の滋賀県のトチノキ巨木群を裁判までして守ってくださったのが熊森協会です。弁護士の室谷会長です。本当にありがたい。

今年7月の九州豪雨で熊本県球磨川が氾濫し、死者50名。これによってダム必要論が再浮上、中止された川辺川ダム計画の復活の動きも出てきました。ダムに頼らない治水を訴えてきた私としては、ダムがあれば50名の死が防げていたかを現場を訪れ徹底的に調査しました。結論として、川辺川ダムがあれば救えていた命は3名です。

吉野川の河口堰もいつ復活するかわからない。水を流すための河川掘削や浸水する恐れのある地域に建物を建てないなど、奥山からの総合的な流域治水こそが多くの命を守ります。

●藤田恵顧問

「日本は森再生に取り組むべき」

全国各地で連日クマが山から出てきました。あれは山に餌がないからですよ。昔は木頭村でも奥山に行けば、大きなブナの木があり、クマは大木の洞などに寝て暮らしていました。森にはいろんな種類の木がありましたが、今は全くありません。国は拡大造林政策で1950年代から広葉樹を次々と伐り、スギなど針葉樹を密植したまま放置してきました。山の保水力は失われ、近年、豪雨時、山崩れなどの災害が頻発するようになりました。学者は御用学者ばっかりで、拡大造林の「カ」の字も言わない。マスコミも忖度して一切書かない。そんな中、拡大造林政策の弊害を熊森協会は一貫して指摘してきた。本当にすごい団体だ。

全国各地で連日クマが山から出てきました。あれは山に餌がないからですよ。昔は木頭村でも奥山に行けば、大きなブナの木があり、クマは大木の洞などに寝て暮らしていました。森にはいろんな種類の木がありましたが、今は全くありません。国は拡大造林政策で1950年代から広葉樹を次々と伐り、スギなど針葉樹を密植したまま放置してきました。山の保水力は失われ、近年、豪雨時、山崩れなどの災害が頻発するようになりました。学者は御用学者ばっかりで、拡大造林の「カ」の字も言わない。マスコミも忖度して一切書かない。そんな中、拡大造林政策の弊害を熊森協会は一貫して指摘してきた。本当にすごい団体だ。

(森が豊かだった頃の徳島の森のイメージ写真を何枚も映し出しながら)今の徳島の山を自然だと錯覚しないでほしい。昔の豊かだった時の山の姿を知ってほしい。今後は、スギと広葉樹を交互に植えて針広混交林を造ったり、広葉樹林を再生したりしていかねばならない。砂漠緑化に成功したすごい人がいる。砂漠緑化に比べたら、日本の森再生はもっと容易なはず。熊森が進めようとしている森再生は、きっと日本で成功する。日本熊森協会の実践活動に大いに期待しています。

後半プログラム

●本部クマ保全担当、水見竜哉研究員

「自然保護団体として、今回初めて四国のツキノワグマのために実のなる木を植えた」

水見竜哉研究員が、四国のツキノワグマをめぐる現状や四国の山々で放置人工林が広範囲に及んでいる様子をスライドを使って基調報告。「自然保護団体として、今回初めて四国のツキノワグマのために実際に実のなる木を植えることができました」と喜び一杯に報告。今後も、50メートル四方の群状間伐と広葉樹の植樹を継続していきたいと意欲を語りました。

水見竜哉研究員が、四国のツキノワグマをめぐる現状や四国の山々で放置人工林が広範囲に及んでいる様子をスライドを使って基調報告。「自然保護団体として、今回初めて四国のツキノワグマのために実際に実のなる木を植えることができました」と喜び一杯に報告。今後も、50メートル四方の群状間伐と広葉樹の植樹を継続していきたいと意欲を語りました。

●森山まり子名誉会長

「自然保護団体を大きくして、地球環境破壊に歯止めを」

最後に森山まり子名誉会長が、戦後の林野庁の「拡大造林政策」と、1999年に導入された環境省の「ワイルドライフ・マネジメント政策」、この2つの誤った政策により、日本の森や動物、地元の人たちが、悲鳴を上げています。

今年も、何の罪もないどころか人間活動の被害者であるクマが害獣のレッテルを貼られ、連日、大量に捕殺されていきました。私たちは毎日胸のつぶれる思いでした。クマが山から出て来るのは、生息地であった奥山の自然環境が破壊されたからで、この問題を解決しなければ、私たち人間もやがて生きられなくなります。

他生物や次世代に責任を持つ大人として、熊森がもっと大きくならなければならない。会員をもっともっと増やして、私たちが声を上げていかなければならないと、熱っぽく語ると、会場は大きな拍手に包まれました。

みなさん、ありがとうございました。

森の劣化によるクマ個体群の衰退 ー捕殺より 森の生産力の回復をー 金井塚務氏に聞く

メディアは「クマが出て騒動になっている」という事象しか伝えません。今森の中で何が起こっていて、今後どうしていかなければならないのか。宮島や西中国山地で野生生物の研究を進める環境NGO広島フィールドミュージアム代表 金井塚務氏にお話しいただきました。

生息地を移す「ドーナツ化」

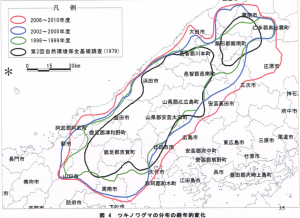

広島県では1975年に初めてクマの有害鳥獣駆除の事例がでて、それ以降年々有害鳥獣駆除が増えています。西中国山地ではクマが絶滅の恐れがあるという指定を環境省より受けています。1994年に狩猟禁止の措置がとられたが、そこから急に有害鳥獣駆除が増えました。2000年以降は隔年ごとに大量出没が見られ、広島県では2002年、2004年と大量捕殺されました。隔年で出てくる傾向が3回くらい続いた後、それが3年、5年と間遠になってきて、それもクマが集落にそれほど多く出てこなくなっています。個体群が縮んできているという恐れがあります。

西中国山地では、5年毎に再捕獲調査という形で個体群推定の調査をしています。信頼度としては疑わしく絶対数が推定できるわけではありませんが、繰り返して調査をすると、一定の傾向は見て取れます。中核地域の生息数に一定の係数を掛けて、ランク分けされ地域の面積を掛けて、全体の頭数を推定します。ところが目撃された外周を生息域と呼んでいるので、生息域というのは年々広がっています。面積が広がると、広がった分だけ数が増え、過大に見積もってしまう可能性があります。しかし、中核地域、本来の生息域では、生息密度が低下している可能性が高い。例えば細見谷地域でビデオカメラを設置して調査を続けていますが、クマの痕跡やビデオカメラに写る頻度が年々低下しています。クマが本来の生息地で生活しきれなくなり、生息場所を移す「ドーナツ化」が起こっている可能性があります。「生息域が広がる」というのは、クマの数が増え人口爆発が起こって広がっているのではなくて、クマが生産力の落ちた奥山から分散して人間の生産物に依存する生活に適応しながら、里へ広がってきているということなんです。

深刻な森の劣化

一方で森はというと、1960年代に広葉樹林帯を大面積皆伐し、そこにスギ・ヒノキの造林地を増やしていきました。川にはダムがどんどんできて、支流には砂防ダムができて、「森の生産物が川を伝って海へ流れて、干潟を養ってまた戻ってくる」という循環が切られていきました。川を遡上してくるサケ科の魚などが森に帰っていけなくなる。私たちは調査をして、クマはサケ科の魚、渓流魚を冬眠前の秋にかなり集中的に食べていたのではないかと考えています。それが断ち切られてしまったのが、1970年前後。サケ科の魚が豊かな地域の人に聞くと、「今でもクマは魚を捕っているよ」と。環境があれば食べるんです。そういう環境が失われてしまったことが問題なんです。魚は毎年上がってくるので、安定的に捕れ、栄養価が非常に高い上に消化率も高い。ドングリが重要でないとは言わないが、栄養的にも消化の面でも動物質に比べてあまり優秀ではありません。さらに、クマは春から夏にかけてのハチ、アリ、アブを食べ、昆虫など動物質のものに頼ります。今山では、集中豪雨などで表土層が流され、そうした昆虫類が減少してしまってあまりいません。そのことがクマをはじめとする野生動物にかなり深刻な状況を生んでいます。

西中国山地の裾野はずっとクリ林が広がっていました。1950~1960年代、戦後復興の枕木としてどんどん切り出され、クリがなくなる。さらにはクリタマバチでクリがやられる。ミズナラ、コナラくらいしかなくなって、ごくごく限られたものに頼らざるを得なくなったクマたちが、高密度に生活できるわけがない。一方で人は二次林の利用をやめて、都会へ出て行き、過疎化していきます。残るのは利用されない二次林。そこにコナラ、クリが残る。そこがクマや野生動物の利用の場になるのは当たり前のことです。森は冷温帯落葉林が外観としてはあるが、その内容はかなり劣化していて、大型野生動物を養うだけの生産力がなくなっている、それが原因なんです。クマが増えているというが、集落周辺が増えているだけで、奥山には全く増えている傾向はありません。

対処療法ではなく、根本解決を

【熊森】現象だけ見ていると「激増」となって、有害捕獲を前提として生息推定数を出して、大量に捕殺しています。それを繰り返してしまうと、新潟、石川のような生息数が安定していただろうという地域においてすら、絶滅の危険が出てくるのではないでしょうか。

なります。むしろその方が危険。実際にはドーナツ化が起こっているのに、事故を起こす率が高まって、それを全部除去してしまうと、個体群が衰退してしまいます。歴史的に森林の状況や河川の状況を見て、生物層がどれだけ劣化しているのかを考えると、増える要素がない。東北にしても中部山岳地帯にしても森林の生産力、樹木だけでなくて川の生産力が劣化しています。これは自然の問題というよりは人間の社会政策の失敗です。

里に出たクマは何度でも奥へ持って行って放獣するということを繰り返す必要があります。行政は「住民の反対がある」と放獣をしようとしないが、こういう危機的な状況だからと対策をとらねばならなりません。

環境省はガイドを出し800頭を超えたら、超えた分は捕殺してよいと言っているが、その根拠はありません。有害鳥獣駆除をベースにした個体数推定をすると簡単に800頭を超えてしまいます。それは捕殺するための数字であって、本来の個体群維持になっていません。目撃数や、有害鳥獣の捕獲数をベースにして調査をする個体数推定数というのは無理がある。もっと条件を厳しく吟味しなければなりません。環境省にしても林野庁にしてもシカやイノシシの個体数が増える政策ばかりしています。うっそうとした森林にしていけばそんなにシカやカモシカは増えません。だいたいクマが増えるとシカの個体数を抑えることができます。林道を通したり、斜面を切って風力発電やメガソーラーを設置すると森林を傷つける、それでイノシシやシカが爆発的に増えて被害が出る。解決策としてジビエなどが出てくる。そんなマッチポンプ的な政策ではなくて、本来の森林の生産力を復活させる予算を組むべきです。

【熊森】捕殺抑制をしながら、生息地を回復すべきと自然保護団体としては訴えていて、クマの研究をしている人こそ言ってほしいのですが。

大学に籍を置くと、政策に反するようなことはなかなか言えない。例えば県立だと県の方針を下支えする役割を負わされたりするので、そういう立場でしかものを言えないのではないでしょうか。

森林・河川の生産力の復活

【熊森】私たちも奥山の生産力を高める活動はしていますが、森林の劣化の方が勢いが強く、転換をしていくことは容易ではありません。その間、絶滅に至る地域が出てきてしまいます。奥山の回復をしながら、どのように中山間地域の人は、そして私たち自然保護団体はクマと付き合っていけばいいでしょうか。

今はある意味で「耐える時期」です。奥山の生産力を回復するには時間がかかります。人間の生産物でクマの命をつなぐのは最低限にしておかないと、野生本来のところでの生活が難しくなるので、兼ね合いは難しいですが、10~20年は人間がエサを媒介して接触しないようにしつつ、なんとか奥へ戻ってもらう。戻ってもらう先も、例えば河川上流の一定の地域での釣りを禁止にして、あまり勧められたことではないが養殖的な工夫をなどしてそこにいた在来魚を増やす努力をする、沢沿いの森を優先的に復活させるといったことを続けていれば20~30年でかなり回復すると思います。しかし、行政は手を打つことをなかなかしません。西中国山地の保護計画のなかでも「クマが生活できる自然を回復させる」という項目を入れたが、予算措置がとられていません。本来はそこに予算を投下して、生息地の環境を整備視することを通じて事故防止のための予算執行へと変えていく努力をしないといけません。今林野庁が目指している皆伐政策は間違いです。間伐でも複層林化を目指す間伐で、まず沢筋を復活させれば、部分的でも復活の兆しが見えていくだろうと思います。

【熊森】使っていない林道は閉じたらいいのではないか。森を回復させる提案としてはあり得るのかなと思うのですが。

あり得ます。林道を潰すと森が復活する。それと同時にいらない砂防ダムを撤去すべきです。ほとんど土石流は皆伐後の人工林や林道の路肩から起こっている。林道の開発と皆伐が原因です。それを止めれば砂防ダムも撤去できる。物質循環の「血管」の役割をしている河川を復活させる努力をしないといけません。それが日本全体の生産力を高めることにもなります。河川の三面張り護岸工事で伏流水が遮断されたりしているが、流水が海を養うということ、自然があらゆる面で我々の生活維持のベースになっているということを政治や社会政策に携わる人が持たなければなりません。また、森林についても、今までは材としてしか見なかったが、森林の持つ生産力が我々の暮らしにどういう意味を持っているか、評価に入れなければなりません。

人身事故を防ぐには

基本的にはクマがパニックに陥らないように心掛ける。住宅街などクマにとってあまり馴染みのないところだと、どうしても緊張状態になるので、そうしたところでは事故が起こりがちです。不安でいる動物の前に突然人が出てきたりするとパニックになってしまいます。そこで正面突破を図るクマに小突かれたり噛まれたりして事故が起こります。逆に人里離れたところでは、人もクマもある程度慣れているので、穏やかな接触で、避けることができます。要するに人も動物も「落ち着いた出会い」をすれば、まず事故は起こりません。犬をけしかけるとか、大騒ぎするとか、クラクションをならすとか、追い立てる、追い詰めるというのは効果としてはマイナス。茂みのなかで近距離でばったり出くわす、子グマが好奇心でなんだろうと人間に寄ってくるといった避けようがない事故はいくつかありますが、避けることができるのは、ばったり出くわすことを止める、緊張を強いるような行動を避けるということです。例えば夕方散歩をするときも一人では行かず、複数で話しながら行くと、相手にも気付いてもらえます。

クマも不安になると暗いところや狭いところに逃げ込もうとする、それが家の中だったりします。そしてわーっと追い立てるとますますパニックになって大暴れする。それをしばらく放っておくと、クマもあきらめて寝てしまったり、ゆっくり休んだりするので、それから処置すればそんなにひどいことにはならないわけで、もう少し寛容になる必要があります。それからメディアの責任は大きいと思います。追いかけ回して、大したことはなくても、リポーターも大声を上げてわめきながらリポートしている。

寛容さの必要性

【熊森】この山の状況だと、オニグルミやクリとか食べているのであればそっと見守って山に戻るのを待つくらいの寛容さが必要ではないでしょうか。

食べたら帰るんです。帰れる状況を作ってやるのが重要です。それから集落周辺の柿もぎをやっているのもあるが、これもケースバイケースだと思うのは、柿を目当てにやってきたクマがそこに柿がないとなるとさらに里に来てしまう。飢えているということには変わりないので、さらにエスカレートしていきます。だから一番は出てこないようにするのが大事だが、それができなければ、当面柿の数を減らしつつ、ある程度はそこで柿を食べてしまってもいいくらいの余裕はあっていいと思います。それと家には入られない工夫は必要です。

【熊森】うちの会はこういった山の状況なのでカキを食べに来るのは許してほしい。ただそうは言っても人身事故が起こる可能性があるところには、カキをもいでクマの通り道におくということをしている。

何でもクマにエサをやればいいという発想ではいけないが、緊急避難的にはそれも必要だろうと思います。ただ出口戦略をよく考えて対応しないといけません。

【熊森】あくまでも奥山の回復をする間の、絶滅回避の緊急対策として、検証しながらしています。

熊森と行政担当者でカキもぎを行いました【兵庫県豊岡市】

大量の捕獲罠を常設している兵庫県

兵庫県でも、今年は山の実りが昨年に増して悪く、「大凶作」と言える年でした。しかし、クマの目撃数や捕殺数は昨年よりはるかに少なかったです。兵庫県は、平成29年の途中からクマの捕殺を強化し、推定生息数800頭前後と推計されるクマに対し、2000を超える罠を常設し、かかったクマは0歳や1歳の子グマであっても原則殺処分の体制をとっており、過去3年でクマの210頭を超えるクマを捕殺しています。捕り過ぎて数を減らしてしまっていることを心配しています。

11月になり、兵庫県でもクマが里へ下りだした

しかし、さすがに11月には、兵庫県でも、冬眠前のクマが里へ出てきたという目撃情報が増えだしました。

クマの捕殺が繰り返されている自治体へは、熊森としては何度も「捕殺ではなく共存・棲み分けを!」と訴えに行き、捕殺が必要なほどクマの被害が深刻な場合はぜひ、熊森本部が被害対策をしますので呼んでくださいと、お願いしてきました。

地元行政から応援要請を受け、現場へ急行。カキもぎを実施

11月17日、兵庫県のクマ生息地である豊岡市で「クマが柿の木に来ている場所がある。クマが来ないように柿をもぐのを手伝ってほしい」と、市の担当者から熊森本部へ連絡がありました。このように、行政の方から応援要請をいただけるのは、大変うれしいことです。

早速、熊森本部は、翌日18日、スタッフ2名、ボランティア4名で現場へ急行しました。

現地へ着くと、実が付いた柿木がおよそ8本目につきました。現場は駐車場裏手の山裾になります。すでに地元の方が何人かで取りやすい部分の実は取り終えられたようで、残っている実は道具がないと取れない高い部分にありました。

早速かきもぎを開始です。この日は天候にも恵まれ、温かい一日でしたが、高い木の上の柿をもぐのは一苦労です。それぞれのスタッフが、役割分担をしながら安全かつ効率よく作業を進めていきます。

現場には、クマが柿を食べたフンが数か所に落ちていました。まだ新しいものです。クマが柿を食べたフンは、柿をペースト状に混ぜたようなきれいなオレンジ色をしています。しかし、時間がたつと、フンの中の柿の成分が酸化して黒くなっていきます。他にも、クマの爪痕が新旧幾つかがありました。

カキもぎをした木は大きく、木々の間にはササの繁みもありなかなか大変な作業で、応援要請があった理由がわかりました。豊岡市からも職員の方が1名応援に駆けつけてくださり、手伝っていただきました。

人身事故防止のため、草刈りもお手伝い

カキをもいだだけでは、人身事故防止対策としては不十分です。クマの人身事故が起きる原因は、見通しの悪い場所で、お互いに相手に気がつかないうちに、人とクマがばったり遭遇してしまうことです。集落に草が茂り、見通しが悪くなっている場所があったので、草刈りを行い、20m先まで見通せるように環境整備をしました。

地元の方々にも大変喜んでくださり、私たち作業スタッフ一人ずつに、差し入れをしてくださいました。地域の皆さんも心優しい方で、嬉しくなりました。

このような機会を下さった豊岡市と、地元の皆さんに感謝申し上げます。豊岡市からは、今も、別の場所でクマ被害対策としてカキもぎの要請を頂いております。

【クマ出没でお困りの自治体はぜひご連絡ください】

~ボランティアも募集中です~

日本熊森協会は、クマとの共存のために、人身事故を防ぎたいと強く願っており、人身事故防止やクマを寄せ付けない環境づくりの支援に積極的に取り組んでいます。

冬場はクマの活動は弱まりますが、クマが集落近くに来て困っているけれど、どう対策をしたらいいかわからない、手が回らないという方は、自治体でも、個人の方でも、ぜひ熊森本部にお問い合わせください。

熊森のクマ被害対策活動に、一緒に活動してくれるボランティアの仲間も募集しています。

一般財団法人 日本熊森協会

TEL:0798-22-4190

mail:contact@kumamori.org

熊森から

今秋も熊森本部は日々非常に目まぐるしく、11月に掲載予定の上記ブログが遅くなってしまいました。

ボランティアとして熊森活動を手伝ってくださる方、職員として人生をかけて熊森活動に取り組んでくださる職員、熊森は本気で自然を守りたいと願う多くの活動家を求めています。

[速報] クマ捕獲規制と共存対策を求める 26,798筆の全国署名と要望書を環境大臣、農林水産大臣宛に提出!!

絶滅回避と人身事故防止のために、緊急対策を要請しました

11月27日、環境省にて、宮崎勝環境大臣政務官(参議院銀)に、熊野正士農水大臣政務官に、全国から集まった26,798筆の署名とクマの絶滅回避と人身事故防止のための緊急対策を求める要望書を提出しました!

コロナ禍の中、人と会うことが制限される中で、本当にたくさんの人が、1頭でも捕殺されないように、クマと共存し、クマの棲める水源の豊かな森が日本にも残るようにと必死で集めてくださいました。署名提出には、赤松正雄顧問(元衆議院議員)、片山大介顧問(参議院議員)その他、たくさんの方にご尽力いただきました。

思いのつまった署名を、室谷悠子会長、片山大介顧問、クマ保全担当の水見職員、川崎東京支部長らと届けてきました。

捕殺より、えさ場の確保、人身事故防止、生息地復元が急務

近年、食料を求めてクマが里に大量に出没し、誘引物を入れた罠に誘引され、大量に捕殺されています。昨年度のクマ捕殺数は過去最多6000頭を超えました。

私たちは24年間奥山を歩き、調査し続けてきました。クマが、人里に出てきたのは、クマが増えたからでも、人を恐れなくなったからでもなく、クマの本来の生息地である、奥山水源域の自然林が、クマを養えないまでに劣化したことが原因です。

拡大造林政策により広大な奥山自然林が失われ、ダム建設によって俎上するサケ科の魚を失い、地球温暖化によって昆虫が消え、液果は実を結ばず、酸性雨によってドングリ類を枯死させるナラ枯れが全国的に大発生、山にクマの食料が皆無という危機的な状況となり、大量出没が起こっています。

今年の全国のクマ捕殺数は、9月末現在で4000頭を超えており、このままいけば昨年を上回る捕殺数となることが予測されます。

クマをこのまま捕殺し続けると、クマは絶滅し、生態系保全上からも人道上からも問題です。豊かな水源の森の造り手を失えば、人間も近い将来水不足で苦しむようになります。

| 環境大臣への要望事項 ※要望書はこちら

【クマとの共存のための緊急要請】 全国の自治体が捕殺を抑制しながら、人身事故回避・共存対策を実践できるように、今年度改訂予定の「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)」においても、以下の対策を反映させてください。 1 山の実りがない年は、緊急対策として、里のどんぐり、オニグルミ、カキ・クリなどをクマに分けてやってください。人身事故の危険がある場合は、実をもいで山へ運ぶことを実践できるようにしてください 2 人身事故が起きないようにするためにも、できる限りの捕殺抑制を 3 クマが里に出てくるのを押さえるために、山裾にクリなどを植え、クマ止め林を造る必要があります 4 潜み場除去のための草刈りや誘因物除去など人身事故防止対策の徹底を 5 根本対策として、奥山の生息地の復元を |

| 農林水産大臣への要望事項 ※要望書はこちら

【クマの人身事故防止と棲み分け対策のための要望】 鳥獣被害対策予算、森林整備関連予算、森林環境譲与税などを活用し、クマの生息環境整備と人身事故防止及び棲み分け実現のため、以下の対策を実現ください。 1 人が気をつけることで人身事故は防げます。潜み場除去のための草刈りや誘因物除去など人身事故防止対策を鳥獣被害対策予算で実現させてください 2 里のどんぐり、オニグルミ、カキ・クリなどをクマに分けてやってください。人身事故の危険がある場合は、実をもいで山へ運んでやってください 3 根本対策として、生息地・奥山の広葉樹林の復元を至急進めてください 4 クマが里に出てくるのを押さえるために、山裾にクリなどを植える「クマ止め林」を造るための事業に公的補助が使えるようにしてください |

室谷会長は、「本来の生息地である奥山にえさのないなか、捕殺を繰り返しても、出没や人身事故は無くなりません。①えさの問題をどうするか、②棲み分けをどう進めていくかという視点の対策が急務です」と訴えました。

宮崎勝環境大臣政務官は、「来年度前半までに、ガイドラインやクマ出没対応マニュアルの改訂が予定されており、「共存」という視点を取り入れていきたい」と答えられました。熊森が実践し、提案するえさ場の確保や棲み分け対策、放獣体制の整備などもガイドラインに取り入れられるよう重ねてお願いしました。共存のための各自治体のモデルになるガイドラインができるように、今後も要請を続けます。

熊野農林水産大臣政務官には、奥地の放置人工林をクマの棲める広葉樹林に戻してほしいということと、鳥獣被害対策として、捕殺に頼らない棲み分け対策やクマたちのえさ場の確保に力を入れてほしいとお願いをしました。熊野政務官は、エサの問題、生息地の問題を考え、棲み分けをすることが必要という話を、「ゾーニングが大事なのですね」と真剣に聞いてくださりました。

「農林水産省の鳥獣被害対策予算が、来年度さらに拡充される予定です」と政務官がおっしゃられたので、現在の捕殺を中心とする獣害対策から、野生動物たちが山で暮らし、棲み分けができるような環境整備と野生動物を寄せつけない集落づくりにシフトしていくことが必要なことをお伝えしました。

署名提出に合わせて、環境省記者クラブと農政記者クラブで、記者に説明をしました。「クマが出てきて捕殺された」「事故が起こった」という現象だけではなく、クマたちが奥山から出て来ざるを得ない現状や共存と人身事故防止のため、何をすべきかということを報道してほしいと訴えました。「現場を取材に行きたい」とおっしゃられる記者さんもおられました。

日本熊森協会の提案は、いずれも24年間、クマ生息地で実践してきた取組に基づいて行われているものです。ぜひ、私たちの活動を取材に来ていただきたいです。

現在も、全国各地で、クマが出没し、捕殺が続いています。署名提出を契機に、安易な捕殺に頼らない共存の取組みが進んでいくよう、今後も、国に対して要請を続けるとともに、都道府県や地元自治体にも共存対策の実施を働きかけていきます。

国際動物福祉団体 Wild Welfare(ワイルド ウェルフェア)も共存対策を提案

世界をまたにかけて、飼育下にある野生動物の福祉向上に取り組むWild Welfare(ワイルド ウェルフェア)の幹部のSimon Marsh(サイモン マーシュ)氏からも、小泉進次郎環境大臣宛の親書を授かり、政務官にお渡ししました。

サイモン氏は、捕獲された野生動物の自然復帰プロジェクトに関わった経験を持ち、人との軋轢を減らすための啓発や捕まったクマの放獣、野生復帰のための一時保護施設の整備などを、日本熊森協会などのNGOとも連携し、行うべきだと提言をされました。

Wild Welfare(ワイルド ウェルフェア) サイモン氏の親書はこちら

海外では、クマが人里へ出てきただけで捕殺するのではなく、原因を究明し、人側も十分に注意し、クマを寄せ付けないように配慮して行動することを徹底している地域が多くあり、学ぶべきことがたくさんあります。

11月22日 とよくんファンクラブに18人が参加!

- 2020-11-25 (水)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

大阪・豊能町の高代寺でお寺とくまもりが終生保護飼育をしている元野生のツキノワグマのとよくん(推定10歳)。

熊森本部は毎週火曜と第三日曜にボランティアさんたちを募ってとよくんのお世話にあたる「とよくんファンクラブ」を開催しています。

11月22日には、埼玉県支部から池田支部長と高橋副支部長、愛知県支部からも2名が参加してくださり、総勢18人が参加。

全員マスクを着用し、落ち葉掃除や獣舎内にたまったふんやドングリの食べかすの除去などを手分けしてテキパキと進めていきました。

プールの水を抜いて汚れた底面をブラシで洗い、水を交換。

獣舎内に新しいどんぐりを大量に置いてやりました。

大阪府内の会員さんのご子息姉弟も獣舎掃除を初体験。

オリの鉄柵にこびりついた黒カビや汚れを水ぞうきんで元気よくふき取ってくれました。

掃除の後、寝室に閉じ込めていたとよくんを運動場に出してやると、新しいどんぐりの山にさっそく座り込んでムシャムシャ食べ続け、時々、大好きなプールに浸かったりしてうれしそうでした。とよくんのファンがどんどん増えています。飼育を始めて当初はとても人間を恐れて威嚇していたとよくんですが、今ではお世話隊の皆さんとすっかり信頼関係ができて、いつもとてもおだやかです。これが本来のクマの姿です。みんなに知ってもらいたいです。

冬ごもりを前の食い込みも順調で、お腹やお尻に順調に脂肪がついてきています。

参加してくれた姉弟二人は「思っていたよりも大きかったけれど、とてもかわいい」「またぜひ参加したいです」と笑顔で話してくれました。

とよくんも、写真の真ん中に入ってくれています

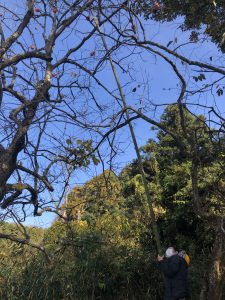

四国山地の奥山で、熊森がついにクマたちの餌場づくりを開始

戦後の林野庁の拡大造林政策により、頂上近くまでスギやヒノキの人工林でびっしり埋め尽くされた四国山地。

この山の中には、動物たちの食料が皆無です。

結果、四国のツキノワグマは残りわずかな自然林の中の食料を食べるしかなく、あと十数頭にまで追い詰められています。

絶滅の危機に瀕していることが報道されて久しい四国のツキノワグマ。

にもかかわらず、誰一人、彼らの餌場を復元してやろうとしません。

熊森の四国トラスト地内を歩くクマ。誘引物なしで熊森自動撮影カメラが撮影。

見かねた熊森は、数年前からツキノワグマたちの生息地のど真ん中にトラスト地を探し始め、2017年と18年、各1カ所をトラスト地として取得、2019年からトラスト地に登れる道を造り、人工林を伐採し、着々と準備し続け、ついに2020年11月12日、第一弾の実のなる木の植樹にまでこぎつけたのです!

今回伐採に参加してくださった2名は、いずれも若手の森林組合職員。「こんな何もない山にクマたちは住んでいるのか。かわいそうに」を、連発されていました。

かかり木にならないように、一発で倒す。プロの腕の見せ所。

頂上が平原だからか、木は意外と大きく育っていた。伐り出せればよいのだが、奥地過ぎて伐り出せないので捨て伐りに。

今回の伐倒で、開始前はうっそうとして何も見えなかった人工林の内部の空が急に開かれ明るくなり、何と、隣接する標高1708メートルの石立山の雄大な山頂が見えるまでになりました。

石立山が見える

今回シバグリやクヌギ以外に多く植えたのは、ナラガシワ。このドングリは4年で実がなります。堅果(ドングリ類)、液果、昆虫、とにかくえさになるものを四国の山奥にもう一度そろえてやろうと思います。動物は食べ物を食べないと生きていけない生き物です。食べ物がなくなって一番に滅びていくのは、クマなど一番たくさん食料を必要とする大型野生動物たちです。

ついに夢にまで見た植樹こぎつけた

鹿よけ網を張って植樹終了

この日、熊森徳島県支部の大西さちえ支部長も息子さんたちと険しい山を登りきり、他のボランティアさんたちと初の実のなる木の植樹を行いました。

今回の作業は、12日から14日までの3日間でした。徳島新聞が同行取材して、1日目のことを記事にしてくださいました。感謝。

今回、本部スタッフや愛媛、徳島両県支部の会員ら9人が地元森林組合の2人と協力してトラスト地に登山して、トラスト地のスギやヒノキの人工林約150本をチェーンソーで伐倒し、実のなる木を合計35本植樹しました。昨年間伐した場所の地面を目を凝らして見ると、小さな植物の芽がいくつか顔を出していることがあちこちで確認できました。実生の生育も楽しみです。

まだクマの餌場づくりは始まったばかり。この山だけで22ヘクタールもあります。作業は50メートル四方の区域で展開。群状間伐といわれるやり方で、まず今回で2カ所の伐採ができました。今後も順次作業を続けていきます。

手っ取り早く大型ドローンで里のドングリを山に運んでやればどうか、道が急峻すぎて一般人が登れない場所のため、道づくりから始めるべきだ、潜在植生でなくてもよいので、ナラ枯れに強いものを植えればいいのでは、スギやヒノキの人工林で放置されているよりはずっといいなど、いろいろな声をいただいています。皆さんのお知恵もいただいて、試行錯誤しながら、会員の会費と寄付で食料豊かな森に戻していきます。

静岡県から駆けつけてくださった伐倒のプロである山路淳さんは「今回の伐採と植樹は絶滅寸前のツキノワグマを救うために、わずかでも動き出そうとする確かな一歩だと思います。歴史的なことでもあると思い、ぜひとも参加したいと思ってやって来ました。伐倒では思っていたより太い木も多かったですが、作業が順調に進み、目標の植樹もできてよかったです」と話されていました。

大異変!秋の奥山自然林の中が食料ゼロと化していた 岐阜県本巣市根尾

10月29日、公益財団法人奥山保全トラストが所有する岐阜県の奥山自然林175ヘクタールの秋の実り調査を行いました。

頂上は1170m、うーん、いい森です。見渡す限りの山々がトラスト地。とにかく、広大です。

参加したのは本部から昆虫研究者とスタッフ3名、あとはクマ大量捕獲罠に規制をかけてほしいという熊森署名を今年4000筆以上集めた岐阜県支部の皆さんで、総勢20人。みんな自然保護と向学心に燃えています。

昨年夏に撮影された山の写真を見て、クマの痕跡が見られるのではと、期待して行きました。

2019年8月撮影

立派な集落が残っていましたが、廃村になっていました。

元の山主さんが軽トラで私たちに会いに来てくださいました。90才というのに、ものすごくお元気です。

この集落はかつて積雪が4メートルもあったそうです。

昔はこの山に、ウサギや山鳥など生き物がいっぱいいたそうです。

冬は毎年集落で6頭ぐらいのクマを捕っていて、みんなで食べたもんだとそっと教えてくださいました。

どんな生き物たちがいるのだろうか。久しぶりに下草の生えた自然林に入れて、兵庫県本部から来たスタッフたちは感激です。

この山にはまだシカが入っていないのかとも思いましたが、しかし、よく見ると、道の両側の草は先端のないものが多いです。

少しはシカが入っているようです。

三段滝は、やはりすばらしかったです。

突然現れた三段滝

しかし、こんなに大勢で一日中歩いたのに、見つけたドングリはなんとゼロでした。

ミズナラの木が枯れてしまった後の山なのだそうです。

若いミズナラの木を少し見つけましたが、もちろんドングリは一粒もなっていませんでした。地面にも一粒も落ちていませんでした。

堅果ゼロ!

秋の自然林の中は、色とりどりの液果が美しいはずと期待して行ったのですが、全く実りがみられませんでした。

液果は、昆虫がいて受粉してくれないと実らないのです。

液果ゼロ!

ヤブデマリも実りなし

兵庫県と違って岐阜の山はまだ野生動物たちが住めると思っていたのですが、これでは何も住めません。

岐阜県もか。

なんだか恐ろしいことが日本の山で起きていると思いました。

もちろんクマの痕跡もゼロでした。出会った動物もゼロ。

山から生き物たちの気配が消えていました。

みんな食料を求めて里の方に移動してしまっているということです。

里に出て来るようになったクマの数を見て、クマが山で増えていると言っている研究者がいますが、食料が何もないのにどうして山で増えられるのでしょうか。

みんなで勉強しようと、この日、奥山生態学に詳しい研究者に同行してもらったのですが、ほとんど何も説明していただくものがありませんでした。

なんてこった。

岐阜の奥山の実態を調査して怖くなってきました。

何とか、食料になるものを山で育てないと、これでは棲み分けができません。

こんなことになってしまって一番困っているのは森の動物たちです。

次に困るのは、山から出てきた野生動物たちに農作物を食べられてしまう農家の皆さんです。

気持ちが沈んでいく参加者たち

うーん、こうなったらもう常識にとらわれない思い切った対策が必要です。この事態を放置していたら、人間も水源の森を失います。

動物たちに帰れる森を!山に昆虫と実りを取り戻せ!

コロラド州における人とクマの共存のあり方 ~徹底した防除対策~

- 2020-11-14 (土)

- くまもりNEWS

日本でクマの大量捕殺が続く一方で、アメリカでは「クマをできる限り殺さない」共存政策が採られています。日本のクマの大量捕殺に胸を痛め、コロラド州におけるクマとの共存政策について知らせてくれたのは、会員の伊藤純子さん。アメリカコロラド州に住む方からクマの人的被害の件数や共存のあり方を聞いて、情報を寄せてくださいました。

コロラド州のクマの生息数は17000~20000頭と推測されています。2019年(4/1~12/31)、クマとの接触情報は5369件寄せられました。このクマとの接触情報(ベア・コールBear Call)は、よっぽど緊急の場合は911(警察への緊急通報)ですが、CPW(コロラド・パークス・アンド・ワイルドライフColorado Parks and Wildlife)という機関へ通報されるのが通常です。

CPWはコロラド州における自然保護や野外活動、野生動物管理を指導する国および州が定めた機関であり、州の全野生動物を取り扱い、41ヶ所の州立公園や350ヶ所以上の野生動物生息地域の管理をしています。

CPWに寄せられた情報は

・外にあるごみ箱を荒らされたケースが1728件

・庭の鳥の餌箱が壊されたケースが397件

・庭の果実をつける木やハチの巣、鶏斜などが狙われたケースが1171件

・車の中に食べ物を置いておいて車に侵入されたケースが303件

・ガレージや家への侵入のケースが517件

・その他1253件

驚くべきは、計5000件以上の被害情報の中で2019年安楽死させられたクマは92頭(被害の1.7%)だということです。また、2018年の安楽死数は63頭にとどまっています。もちろん殺すことへの是非はありますが、コロラド州での「安楽死」は文字通り薬を使い、銃殺はしません。さらには、また母グマを安楽死させることはほとんどなく、仮に母親を安楽死させることがあれば、その子グマは野生に戻ることができるまで保護施設に送られるということです。

クマによる人の死亡事故は1934年から2019年までで5人となっており、一番最近の死亡者は2009年で、それ以降死亡事故は起きていません。さらに、たとえゴミなどの誘因物に引き寄せられて町中におりてきても、人が怪我をする人身事故の事例も極めて少ないです。

これは行政による住民、観光客への告知、教育、指導によるものだと考えられます。ポイントは「人間がクマの棲む場所に入ってきていることを自覚すること」その上で、クマとの接触をできるだけ回避するために

・クマがコロラド州の主にどこに生息しているか

・どの時期にどんな活動をしているか

・どの時間帯に活動しているか

をHPや配布物、看板、宣伝カーの巡回などで常にアナウンスしているということです。

また、クマは嗅覚が鋭いため、ごみの処理方法についても厳しく指導し取り締まりを行なっています。

・外に設置してあるごみ箱はクマが容易に開けられないようベアプルーフと呼ばれるタイプのごみ箱を設置していること

・BBQの後、食べ残しは絶対に置いていかないよう告知が徹底されていること

・家で料理をするときはキッチンの窓を開けないよう告知していること

・家の玄関ドアノブ(外側)はレバーではなく丸いタイプにしてクマがドアを開けられないようにするよう建築基準法で定めていること

などがあります。

CPWのSNSにはクマとの接触情報や対策などがアップされています。CPW南東部のツイッターによると

これは「排水溝に入り込んで出られずにいるクマがいる」との通報があり、駆け付けたCPWの職員が「排水溝と繋がったマンホールのフタを開けておけば、自力で脱出するのではないか」と試し、無事にマンホールから出てきたものです。その後、職員たちによってゴム弾で退散させられ、森に帰ったそうです。これは何度も捕獲されたり市民の安全を脅かしたりすると安楽死処分となるため、市街地に近寄らせないために脅しているのです。「安易に殺さずに解決する」という姿勢が見られます。

コロラド州の事例はクマとの共存のあり方として必ずしも完璧なわけではありません。生息推定数2万頭のなか、2019年は約1200頭が狩猟されている事実もあり(日本では2019年の狩猟数は数百頭)、CPWの組織自体も、狩猟や釣魚の免許の発行をしているなど、ハンティングを容認しています。しかし、日本のように、山にいる野生動物まで追いかけ回し、子グマや親子グマまで殺処分するような、非人道的な例はほとんどなく、あったとしてもCPWによって調査され、対処を受けます。違法な狩猟に対して、罰金が科せられたり、免許を剥奪されることもあります。その上、推定生息数がほぼ同じにもかかわらず、コロラド州での安楽死数(2019年92頭)と日本での捕殺数(2019年6039頭)には大きな差があります。さらに、日本では捕殺数がこれだけ多いにも関わらず、人身事故や死亡事故も毎年起きているのです。クマと人の共存や人身事故・死亡事故を防ぐということにおいて大切なのは、クマを捕殺することではなく、被害防除など人への教育と情報共有がいかに有効であるかということはコロラド州のデータから顕著です。クマの絶滅を防ぐため、日本においても、クマの大量捕殺の流れを食い止め、クマの生命を尊重した共存政策へと転換することが急務です。

10月30日、兵庫県でカキもぎを実施

- 2020-11-07 (土)

- くまもりNEWS

凶作年は里のカキを「クマにあげて」ください

大量の常設罠でクマの乱獲体制ができてしまった兵庫県

昨年、兵庫県では過去最多の119頭のクマが殺処分されました。今年もすでに37頭(9月末現在)ものクマが殺処分されています。

兵庫県は、平成29年度から、クマの捕獲体制を強化しています。クマが出没する前の春から、半年から1年の長期間で、クマが捕獲できる箱罠を設置することを認めており、現在、わずか800頭前後の生息推定数のクマに対し、約2000基の箱罠が常設されています。罠の中に入れられた米ぬかなどの強力な誘因物に誘われて、罠にかかったクマは、農作物被害を出していなくても、0歳や1歳のクマでも基本的に皆、捕殺されています。

今年は、兵庫県でも山の実りが凶作で、どんぐり類が枯死するナラ枯れも大発生しています。熊森が定期的にクマの目撃情報などを聞き取りしている兵庫県のクマ生息地では、「今年は山の実りが悪いというのにクマがほとんど山から出てこない。県がクマを獲りすぎていなくなってしまったのではないか?」と不安の声を耳にします。

さらに、今年は夏の異常高温のせいか、里の柿などの果樹も実のつきがわるいという情報を聞きます。山にも里にも餌がない。本当に危機的状況です。

ツキノワグマ目撃 兵庫県は昨年に比べ少なく323件(神戸新聞、10月24日)

ナラ枯れ・奥山エサ不足に関する記事はこちらをクリック→くまもりNEWS

ナラ枯れと山の実りの大凶作でクマの目撃が出始める

そんな状況の中、10月下旬に入り、兵庫県丹波市ではクマの目撃が何件か出始めました。丹波市は、人工林率が58%と高く、通常はクマの目撃がほとんどない地域ですが、山に実りのない年にはエサを求めてそういう場所にもクマが下りてきます。

クマが出て来ている現場はどんな場所なのか、クマが出て来て困っている方がおられたら被害対策をして少しでもお力になりたいと思い、現場へ駆けつけました。

現地へと車を走らせる中で、丹波市は、兵庫県内の他の自治体の中でも、柿の木が実っている場所が多いと感じました。

しかし、よく見ると、どの木も豊作というわけではなく、ある木はたくさん実がなっていますが、その近くの木は全然なっていないという不思議な状況です。

僅かな場所の違い、木の違いで豊凶が異なるようです。

地元の方の協力でカキもぎを実施

早速、地元の方のお話をお聞きしたところ、柿の木の成りがいい場所ピンポイントで、クマが来ているようです。

集落の中でひときわカキの実りが目立つ木がありました。

家主の方にお話を聞いてみると、こちらの柿の木は甘くて非常においしく実っており、地域の方もカキの実を頂きに取りに来られるそうです。しかし、木の頂上付近に鈴なりで、高さがあるので地域の方でも取れない部分があるとのことでした。

家主の方に、今年は山の実りが悪くて、さらにクマの餌となるドングリの木も枯れてしまって、クマにとっては非常につらいエサ不足なんです、とお話ししました。

家主の方は「自分もそう思う。最近、うちの近くの山も、時々散歩で入るが、山の中のドングリも全然実が落ちていない。それにこの地域は山にスギやヒノキをたくさん植えているから、クマもエサが無くて困るだろう。うちの柿をもいで、山にもっていってやりなさい」と言ってくださいました。

ありがたいです。私たちは、家主の方に深く感謝の言葉をお伝えして、カキもぎをさせていただきました。

本来であれば、もいだカキは、クマがカキを探して出て来るであろう裏山に置くのですが、ここの裏山は急斜面で上がるのが難しいのと、この辺りは人工林率が高く、クマは本来棲んでいない場所だったので、当会の姉妹団体である(公財)奥山保全トラストが所有する、クマの生息する山にもっていくことにしました。

事故防止対策、絶滅防止対策としてのカキもぎ

山の実りの凶作年は、冬眠のため脂肪をつけなければならないクマは、里の実りを求めて山から下りてきて、集落付近のクリやカキ、オニグルミなどを食べます。私たちは、かつての日本人がそうしていたように、そういう年は、クマに近づかないようにそっと見守って、里の実りを分けてやってほしいとお願いをしています。

ただし、クマと人が至近距離で接触すると、クマは恐怖のため事故を起こす可能性があります。そういう危険がある場所では、私たちは、地元の方の了解を得て、カキをもぎ、山へ持って行きます。

本来の生息地に十分なえさがないという危機的状況の中で、人身事故防止や過剰捕獲回避の緊急対策として、有効であると考えています。

今、あまりにも多くの地域で、クマが出てきており、私たちの力だけで全て対応することは到底できませんが、事故を防ぎたい、1頭でも多くのクマが、生きのびてほしいと願い、本部や支部で実践をしています。

クマが出没しているが、捕殺に頼るのでなく、共存の道を模索したいと考えておられる集落があれば、ぜひ、ご連絡をいただきたいです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ