くまもりNews

4月2日衆議院環境委員会での自然公園法改正案に関する質疑

- 2021-04-03 (土)

- くまもりNEWS

今年になって、衆議院環境委員会の議員で、熊森協会の話を聞いてくださった方が3名おられます。1名は埼玉県選出の土屋品子議員で、あと2名は長野県選出の務台俊介議員と、同じく長野県選出の篠原孝議員です。クマの大量捕殺を何とか止めていただきたい、くくり罠に規制をかけていただきたい、私たち熊森の声に熱心に耳を傾けてくださいました。

4月2日の環境委員会の議題は自然公園法改正案だったので、大量捕殺やくくり罠のことは質問していただけませんでしたが、それなりにお二方が発言してくださいました。

務台俊介議員(長野県選出)

(大意)野生動物への餌付け禁止と違反者には30万円以下の罰金についてですが、知床のヒグマなどに餌をやる観光客が後を絶たず、いくら注意してもやめないため、現地をパトロールしている職員たちが困り果てていると聞いている。かわいいからと言っても、確かに餌付けはよくない。けがをしたらどうするのかということです。

一方、日本熊森協会などの野生動物保護団体が、秋のクマの餌となるドングリ類が不作の時、クマが里に下りて来ないように緊急避難措置として山にドングリを持ち込みクマが殺されないようにするという活動をしておりますが、これも規制対象になるのではないかという懸念があります。条文を読むと、自然公園内で職員の指導に従わずみだりにという条件が設けられた罰則ですので、この懸念は当たらないとの認識をしておりますが、確認させてください。

環境省鳥居局長

これにつきましては、野生動物の生息に影響を及ぼし、公園利用上の問題が懸念される行為を規制しようするものでございます。ご指摘のドングリを持ち込む行為につきましては、公園利用が想定されるような場所で行われない限りは、基本的に公園利用者の問題は懸念されないため、規制の対象にはならないと考えております。

篠原孝議員(長野県選出)

(大意)クマは非常に優しい動物です。ほっといても人間に危害など加えない動物です。驚いたときに襲ったりするだけです。ベアアンブレラという言葉がありますが、クマがちゃんと生き残れるかどうというのは、その地域の自然が豊かかどうかということでもあるんです。今は何でも規制緩和ですが、規制緩和してはならないものもあります。その一つがドローンです。山小屋への物資運搬はいいとして、鳥たちへの影響を考えると、登山者がドローンをもって山に入るのは規制すべきです。

堀越啓仁議員(群馬県比例)

堀越議員:日本国内の国立公園、国定公園で民有地の割合は何%ですか。また特定民有地買い上げ事業はこれまでどのくらいの実績がありますか。

鳥居局長:国立公園は25.8%、国定公園は41.3%、都道府県立自然公園は47.9%が民有地です。特定民有地買い上げ事業は、過去10年間で、6つの国立公園の2627haについて、買い上げを行っております。

堀越議員(大意):気候変動により生態系への影響が拡大している中で、50年後、100年後を見据えて考えていくのであれば、特定民有地買い上げ事業の対象を国立公園、国定公園の特別地区全体に拡大して、地元との調整を進めながら、民有地買い上げることによって自然環境の保全やその保護管理を充実させるべきではないかと考えます。またこれらの自然公園内に於けるメガソーラーや風力発電などの建設は禁止すべきです。

熊森から

務台俊介議員、確認してくださってありがとうございます。

篠原孝議員、元々、自然や野生動物に優しいお気持ちをお持ちの議員で、持論を展開されたと思います。

日本で一番ツキノワグマが多いのは長野県です。そこの選出議員お二人が、与党野党の別なく、クマはとても大切な生き物だから守らねばならないと認識してくださっているのは、熊森にとって本当にありがたいことです。クマ問題に関しては、意見が一致されるのではないでしょうか。今後に大いに期待したいです。

また堀越啓仁議員が主張されていることは、噂には聞いておりましたが、まさに熊森そのものでびっくりしました。一度ゆっくりお話ししてみたいです。まだお若い方で、天台宗のお坊さんなのだそうです。

20歳の私が京都のクマ生息地現場をのぞいてみて感じたこと

- 2021-04-02 (金)

- くまもりNEWS

私は自然のことを学びたいので、少し前に、熊森協会の顧問である北海道釧路の安藤誠さんのところへ行ってきました。安藤さんは北海道でネイチャーガイドをされている写真家で、北海道の原生林、二次林、人工的に作られた自然など様々な現場を案内してくださいました。

(熊森本部から)祝 安藤誠顧問は、 4月8日木曜. NHKラジオ第1. ラジオ深夜便に出演されます!午前4時05分 ~

そして、この度、私の都合で4日間だけでしたが、日本熊森協会本部にインターン生として受け入れていただきました。

ここでもまた、原生林、二次林、人工林など様々な現場に連れて行っていただきました。とても充実した4日間でした。感謝しています。

今日は、熊森協会の顧問である昆虫研究者の主原憲司先生が京都府の佐々里峠や福井県境にある五波峠を案内してくださったときのことを報告させていただきます。

まず、京都市にお住いの主原先生の家を訪れました。家じゅうが本だらけでびっくりしました。

一角だけでもすごい量の本

去年の京都府のブナは凶作でしたが、五波峠のブナ林に、去年の秋のクマ棚が残っていました。

クマ棚

あんな高いところまでクマが上がったんだとびっくりしました。少しはブナがなっていたのでしょうか。

登った時の爪痕はもう消えてしまったということで、残っていませんでした。

大きくてとても立派なブナの木がありました。

樹齢400年ぐらいでそろそろ寿命だそうです。

太いブナの木

太いブナの木

ブナの木は朽ちやすいということで、近くの朽ちたブナの木を触ると、本当にボロボロに崩れました。

木なのにボロボロに崩れたブナの朽木

このブナ林のどこがおかしいかわかりますか。

下層植生がすべて消えたブナ林

そうです。ブナの木の下にあったササなどの下草が一切消えているのです。近年、ブナの実が成っても殻だけで中身が入っていないシイナが増えており、原因の一つが温暖化にあることを教えていただきました。この10年は、シイナどころか、ブナに花が付かなくなっており、シイナ以前の問題だそうです。また、地球温暖化によって植生の成長速度と虫の成長速度に差が生まれて、虫が食料を求めるタイミングに若葉や花はなく、植物が受精したいタイミングに虫がいない状況になっていることを知りました。その結果、昆虫の大量絶滅が続いているそうで、恐ろしくなってきました。昆虫がいないと、虫媒花は実りませんから、山から虫媒花の実りが消えてしまったそうです。

さらに、かつては豪雪によってシカの個体数が調整されていたようで、冬に飢え死にしたシカの死骸がよく折り重なっていたという谷を見せてもらいました。今では、温暖化でシカがあまり死ななくなり増加してブナ林の下草を食べてしまうこと、また積雪量の減少で、冬季、雪に埋まって守られていた下草がなくなってしまったこと、地面を抑える下草が無くなることが土壌表面の流失に繋がっていることなども教えていただきました。

山が地球温暖化の影響を受けている実態を確認することができました。

このような変化は、ふだんからずっと山を見て調べていないとわからないことです。現場に行き自分の目で見て自然から学び続けることがどれだけ重要であるかを感じました。

以前、大学の座学で2050年までに表土の90%が失われると習ったことがあって、何が原因なのか疑問でしたが、今回、現場を見て納得しました。

また、山を見るとき、歴史的な知識が必要なことも教わりました。

この山にかつてどのような人為攪乱がなされたか

手前の針葉樹で青々した部分が、この土地の元々の植生だそうです。奥の落葉広葉樹の多い山はかつての薪炭林で、原生的な森を皆伐してコナラに植え替えた山です。ところどころの緑色は、豪雪地帯に元々あった裏スギです。裏スギは、葉も枝も下方を向いており、雪を受け流します。裏スギは、伏状更新といって、垂れ下がった枝が雪によって地面に押さえつけられ、そこから根が出て次々と新しいスギの命が誕生していきます。気候と植物の生態が一体になっていることがわかり驚きました。

裏スギの伏状更新

今回、自然が持つエネルギーの素晴らしさも、味わいました。長時間移動で疲れていた体も、ブナ、ミズナラ林を歩き、きれいな空気の中で過ごすことでとても元気になりました。私は、行きより帰りの方が元気になっていました。

また、どんぐり運びの重要性・必要性も学びました。ドングリ運びだけでは山を守れませんが、緊急避難措置としては有効であることがわかりました。熊森協会の方々はこれからも山や野生動物たちを守るために様々な活動を展開されていくと思いますが、私も参加したり支援したりしていきたいです。

安藤さんに、本物を見ないとだめだ、本物に接することで嘘のない人間が育つと何回も言われましたが、今回のインターンでも、本の知識だけではなく、本物に次々と接していって学ぶことを教わりました。この日教わったことだけでも書ききれないほど多くのことを学びました。主原先生がお元気なうちに、もっともっと一緒に山を歩いてもらって、現場から学ぶ本物の勉強を教わりたいです。希望する大学生が数名集まれば、熊森本部として、そのような講座を夏にでもセットできるということでした。

主原先生と一緒に山に入って現場で自然のことを学びたい大学生がいたら、熊森本部に申し出てください。

今回、とても短いインターンでしたが、貴重な勉強ができました。主原先生と熊森協会の皆さんにはとても感謝しています。どうもありがとうございました。(完)

福井大学助教授のドングリ運び批判はどこがおかしかったのか②

- 2021-03-23 (火)

- くまもりNEWS

保科氏のドングリ運び批判の問題点(前回からの続き)

②日本の森林生態系に対する歴史的知見の欠如

日本は歴史のある国です。目の前の自然を見る時、歴史的知見がなければ判断を誤ります。故に、森林生態学者は歴史書を読んでおく必要があるのです。

また、森林気候に恵まれた日本では、人為的な自然破壊があっても、時間的な経過により森林がそれなりに回復していくため、歴史的知見のない人は森林を見誤ります。

<自然撹乱の結果としての里山>

里山というと、一般に人々はクヌギやコナラの明るい雑木林である落葉広葉樹林を想像すると思います。しかし、気候帯から見ると、九州、四国、千葉あたりまでの里山の自然植生は暖温帯の自然植生である常緑の照葉樹林であったはずです。

地域によって照葉樹の種類は違いますが、大まかに言うと、九州はイチイガシ、関西はアラカシ、京都はコジイ、関東はシラカシ、日本海側は新潟あたりまでスダジイです。東北地方まで北上すると、里山の本来の自然は落葉広葉樹林です。照葉樹は海岸沿いに少しある程度です。太平洋側と日本海側では構成種や垂直分布が異なります。

現在、里山は放置されており、本来の自然植生に戻りつつありますが、都市近郊林であったところは、エネルギー革命が起こる前の1960年ごろまで落葉広葉樹を主とした雑木林でした。雑木林からの落ち葉、牛や馬の糞尿、藁などを混ぜて作る肥料は畑作に不可欠なものでした。このような農用林は短期で伐採される薪炭林と違って広々としたクヌギを中心とした林であり、様々な昆虫類や山野草が見られました。

古い本を読むと、これらのクヌギを初めとするブナ科の植物は、江戸時代、想像を絶するほど大量に海運によって全国に苗木が送られ植林されていたことがわかります。江戸時代の一大苗木生産地は摂津(兵庫県と大阪府が接する地域)でした。苗木は、近くの尼崎港まで運ばれ、そこから船で全国に送られていったのです。

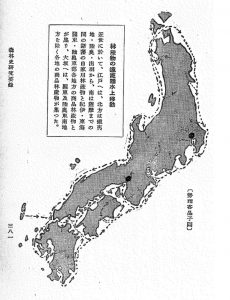

江戸時代の林産物の遠距離水上移動

「森林と文化」鳥羽正雄著 昭和18年発行より

長い年月の間に、私たちの祖先はより良い生活を求めて自然を大改変してきました。今、人々が自然と称している目の前にあるもののほとんど全てが、森林も含め、実は祖先がすでに自然生態系を撹乱し終わった後の結果なのです。もちろん、虫や細菌、ウィルスも一緒に移動したはずです。

ドングリの遺伝子が交雑しても、別に自然界には何ら問題はないと思われますが、西日本のブナやミズナラに関しては、長い間、高標高の冷温帯に閉じ込められてきた結果、固有の遺伝子を持つに至っていますので、これらのドングリは運んでいません。

熊森が運んだクヌギ、コナラ、アベマキ、マテバシイのドングリに関しては、移動させても問題はありません。

カシノナガキクイムシが拡散されたら大変なことになるという人もいますが、あの虫は、木に付く虫で、ドングリには付きません。

「自然生態系を撹乱する自然破壊行為である」と、熊森のどんぐり運びを批判される人は、祖先のしてきたことを全面否定されるのでしょうか。熊森が運んだドングリが、今以上、自然生態系を攪乱するとでもいうのでしょうか。

②<自然破壊の結果としての奥山>

祖先は、奥山までは自然改変できなかったはずだと思われる人もいると思います。しかし、戦後の林野庁の拡大造林政策で広大な奥山原生林が皆伐され、跡地はスギだけヒノキだけの単一人工林にされてしまいました。これらの造林は自然撹乱どころか、完全なる自然破壊です。

奥山はクマをはじめとする野生動物たちが暮らす原生的な巨木の森で、日本文明を支えてきた水源の森でもありました。奥山開発や奥山人工林化に伴う生態系破壊によって、今、全国各地で奥山からの湧水の量が目に見えて激減してきています。

戦後、皆伐された奥山原生林の面積は628万ヘクタールにも及び、青森から福島までの東北6県分の面積よりも広大です。

自然が皆無の真っ暗な放置人工林内

戦後の国策により、原生的な森は、今や国土の7%までに激減してしまいました。わずかに残された奥山原生林は、今、人間活動による地球温暖化等が原因と思われるナラ枯れによって猛烈に枯れています。当然、野生動物たちはえさを求めて山から出て来ざるを得なくなりました。地元の方々は悲鳴を上げておられます。

森林総合研究所の研究員たちは、ナラ枯れの原因は里山を放置したからだと言っていますが、間違っています。ナラ枯れは日本海側のミズナラの下限域で始まり、ブナ帯で終息していますが、そこに至るまでの標高800メートルまでのミズナラは壊滅状態です。

余りにも多く造り過ぎた人工林、シカの増加、ナラ枯れ、ブナのシイナ化、昆虫の大量絶滅、送粉者である昆虫を失ったことによる液果の実りなし、ダムによるサケ科の魚の遡上不可など、人間活動によって引き起こされた森林破壊や環境破壊、森林荒廃によって、本州以南のクマ(ツキノワグマ)たちは、奥山にあった餌場を失ってしまったのです。

クマの絶滅という取り返しがつかない事態を避けるために、緊急避難措置として都会の公園のごみとして掃いて捨てられる運命にあるドングリを集めて運んだのが、熊森のドングリ運びです。餌を求め命を賭して山から出てきて人間に皆殺しにされているクマという動物の種の保全のために1頭でも2頭でも命を救おうとしたのです。

運んだドングリ種が発芽し成長するには、気温を初め、それなりの環境が必要です。2004年は周りの植生を見て、発芽成長が考えられないところに運びました。

しかし、もし芽が出て育っても、何の問題もありません。ドングリ類の木が大量枯死している今、気温が上昇した場所に新たな気候帯に合ったドングリ類の木が育つことはリスクではなく、むしろ喜ばしい事です。

2005年90%のミズナラが枯死した石川県白山

歴史的知見で日本の森林を見れる人なら、ドングリ運びを批判されたりしないはずです。

ちなみに森林生態学者でドングリ運びを批判された方は、これまでひとりもおられません。

保科氏のドングリ運び批判の3つ目の問題点は、実証なき憶測による批判であったことです。続く。

福井大学助教授のドングリ運び批判はどこがおかしかったのか①

- 2021-03-09 (火)

- くまもりNEWS

これまで熊森のどんぐり運びをきちんとした文章にまとめて批判した人は、保科英人氏(2004年当時福井大学助教授32歳)ただひとりです。保科氏は当時、熊森に対して、自らの立場も明かして実名でドングリ運びをメールで批判してこられました。匿名で立場も明かさず保科氏の言葉を利用して熊森批判を楽しんでおられる人たちよりずっと立派だと熊森は思います。

問題の文章は、福井市自然史博物館に投稿された研究報告文で、今もネットから検索可能です。

「野生グマに対する餌付け行為としてのドングリ散布の是非について」

~保全生物学的観点から~

福井大学助教授 保科英人

福井市自然史博物館研究報告 第51号:57−62(2004)

あれから16年、未だにこの分類学者の研究報告文に影響を受ける人がいることがわかったので、若い研究者の日本の森林生態系に対する知識不足と実証なき憶測が引き起こしたドングリ運び批判の間違いを、きちんと総括しておきたいと思います。

この研究報告文について、当協会の研究者である京都市在住主原憲司先生2004年当時56才(森林生態学:専門はブナ科に付く昆虫)のコメントをお伝えします。

まず最初に、主原先生の簡単なご紹介をさせていただきます。

先生は、中学1年生の時、鱗翅学会の会員になられました。中学生の学会員など前代未聞であったと思われます。先輩の研究者たちに大変かわいがられて、教授陣からの誘いで中学1年生の時から近くにあった京都大学の研究室に通われるようになり、素晴らしい先生方から薫陶を受け、研究を深めていかれました。

先生は23歳の時、中学時代から調べ続けていた生態不明の最後のゼフィルスと呼ばれた「ヒサマツミドリシジミ」というチョウの生態を解明し、国際会議場で開催された鱗翅学会で論文を発表されました。

その結果、この蝶を採集しようとする人たちが現地に殺到して乱獲、この蝶が絶滅するのではないかという大変な事態に陥りました。この時、先生は、もう二度と研究したことを論文に発表しないと誓われました。

以後先生は、庭にブナ科の各種樹木を植えられたり、ブナ科に付く各種の虫を飼育されたりして、オリジナルの研究に没頭されていきます。

また、奥山生態系に関しては、小学校6年生の時に一人で石川県白山に登られて以来、北海道を除く全国の山々や海岸を調査のために歩かれ、各地の森林生態系を長年にわたって観察調査されてきました。いくつものブナ科に付く虫の新種も発見され、以後、何冊もの本になるような膨大な研究データをお持ちです。しかし、論文は発表されません。

以下、保科氏の研究報告文に対する主原先生のコメントです。

保科氏のドングリ運び批判の問題点

①「種内の多様性」の欠落

保科氏の主張は、ドングリを他の地域に運ぶとドングリやドングリに付いている虫などの遺伝子の交雑が起こるので運んではならないということですね。この主張に、保全生物学的観点からという副題を付けることは、保全生物学に対する冒涜です。

保全生物学は、生物の多様性を守ることが最も大切であるとする学問です。生物の多様性には、以下の3つがあります。

1,生態系の多様性

2,種の多様性

3,種内の多様性=遺伝子の多様性

生物の多様性というと、1番や2番だけを思い起こす人が多いと思われますが、3番目の種内の多様性もとても大切です。現在地球上に存在する生物種が、様々な環境変化にもめげず種を存続して来られたのは、種内の多様性のおかげです。種内の多様性は遺伝子の交雑によって生じるもので、遺伝子が交雑することは 種の存続に絶対に必要です。保科氏は、保全生物学の名を使いながら、保全生物学の3つめの多様性を知らない人だったと言われても仕方がありません。

くまもりのドングリ運びに際しては、私がこれまで調べてきた各種ドングリの発芽温度、生育温度などを元に、どのようなところに運べば発芽生育が起きないか置き場所を指導しましたから、ドングリとドングリや虫と虫が交雑する可能性は ほぼないと思います。しかし、もし万一交雑するようなことがあったとしても、種内の多様性が増え るだけのことで、何の問題もありません。これは熊森がドングリを運ぶ運ばないにかかわらず自然界でも起こっていることです。交雑種が環境に合えば増えていくでしょうし(雑種強勢)、環境に合わなければ消えていきます。(雑種弱勢)種内の多様性が増すことを否定されるなら、その種は滅びてしまいます。

保科氏は研究報告文でブラックバスやマングースの例 を出して、ドングリ運びはドングリやドングリに付いている虫の遺伝子を攪乱させ自然破壊につながる危険な行為であると自然生態系への脅威を訴えておられますが、これらは元々日本にいなかった動物種です。ドングリ運び批判の引き合いに出すべきものではありません。お門違いの批判です。ちょっと勉強した人なら、保科氏の報告文を読んで、すぐにおかしいと気付くと思います。

保科氏の研究報告文の次なる問題点は、森林生態系を歴史的に見る目の欠如です。

次回に続く。

熊森から

熊森を目の敵のように批判され続けておられる方々がいます。かれらは遺伝子の交雑を、遺伝子の撹乱とか遺伝子の汚染とか遺伝子の純潔を守れとかおどろおどろしい言葉で表現されるため、一般の人々は、遺伝子が交雑することはそんなに悪いことなのかと勘違いされてしまいます。このような言葉は学問ではなく思想だと思います。

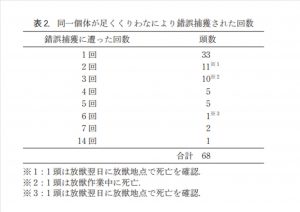

長野県小諸市が足くくり罠への錯誤捕獲の実態を発表 2020 日本哺乳類学会

- 2021-03-07 (日)

- くまもりNEWS

長野県小諸市の取り組みをもっと詳しく知りたい方は、小諸市産業振興部農林課の竹下毅氏が、2020 日本哺乳類学会で発表された以下の報告文をお読みください。

他の参考資料

・(長野県小諸市に於ける)「中型哺乳類における錯誤捕獲の現状と課題」

(カモシカ以外に錯誤捕獲されている野生動物たちの実態)

くくり罠を使用しないシカ捕獲に取り組んでおられます。

2020年日本哺乳類学会発表

山﨑 晃司(東京農業大学) 1,小坂井千夏 2,釣賀一二三 3,中川 恒祐 4,近藤 麻実

・クマ類の保護及び管理に関するレポート(平成 26 年度版)

環境省 テーマ:クマ類の錯誤捕獲への対応

3月6日開催オンラインシンポジウム「クマとの共存のために今、何が必要か」は、130名の方々にご参加いただきました!

- 2021-03-08 (月)

- くまもりNEWS

熊森は講演会の開催が困難なコロナ渦でも積極的に、日本の奥山と野生動物の現状を多くの方々にお伝えしていこうと、昨年7月からZoomを使用したオンライン学習会を行ってまいりました。初期は、一般対象の講演会を行っても30名~40名が限界でしたが、2021年に入ってから、50名、70名と増え、そして今回は120名を超える方々にご参加いただきました。

かつては、年間100回以上もの講演会を各地でセッティングし、当時の会長、スタッフはほぼ毎日のように全国を駆け回っていましたが、現代ではインターネットを活用し全国の多くの方々に私たちの情報をお伝えできます。これからの時代は、ウェブ配信が主流になっていくのだと感じております。

今回のオンラインシンポジウムでは、ここ2年間での全国のクマ駆除数は6000頭を超え、狩猟による捕殺以外に、1468頭のヒグマ、1万1078頭のツキノワグマが許可捕獲により殺処分され、このような捕殺を続けていたらクマが絶滅するのは時間の問題であり、この危機感を130名の参加者の方々と共有いたしました。

【以下はシンポジウムの内容要旨です】

第1部「今、共存へ舵を切らなければ、手遅れに」

一般財団法人 日本熊森協会会長 室谷 悠子

近年、本州ではナラ枯れや昆虫の消滅が一気に進み、猛スピードで山が劣化しています。また人工林の中は日光が入らず真っ暗で動物たちのエサとなるものは全くありません。食料を求めて山から出てきたクマたちは、熊森の必死の駆除阻止活動にもかかわらず、片っ端から駆除されてしまいました。昨年では11の県で、捕殺の上限を上回る数のクマが殺されました。クマが絶滅しないように大切なことは、「奥山の再生」、「捕殺の抑制」、「捕殺に頼らない被害対策」です。クマと棲み分け、共存できるように、手遅れになる前に今自分たちができることをしっかりやっていきましょう。

第2部「クマを養えなくなっている奥山~西中国山地のツキノワグマ生息地で何が起きているのか」

広島フォールドミュージアム代表 金井塚 務氏

(西中国山地ツキノワグマ保護対策協議会 科学部会委員)

西中国山地のツキノワグマ地域の個体群は中核地域で数を減らし、生息域が周辺に拡大してドーナツ化現象を起こしていると考えられます。本来の奥山生息地ではエサが採れなくなってきたため、クマは生きるためにやむなく生息域を里に移し、フルーツや農作物など野生種ではないようなものを食べ始めるようになりました。人身事故が危ぶまれるような人里にクマがいて、奥山からはいなくなってきている。今後は、人間が奥山の生息場所を本来の豊かさを取り戻して、クマたちを奥へと地道に帰していけるように取り組むしかありません。

第3部「生息数推定では、クマは守れない~各地の生息推定数の検証から~」

日本福祉大学教授 山上 俊彦氏(統計学)

クマが何頭いるのか、正確な数を出すことは不可能ですし、どんなやり方でも誤差は必ず出ます。全国の自治体のクマの生息数推定の計算クマが何頭い方法を検証していますが、計算過程を非公開としている科学的検証にたえないものや、目撃や捕獲数が増えれば数が増える数理モデルとなって生息数が過剰に推定されていると考えられるものが多くあります。生息推定数は、それを使う人がどう使うかが大切で、あくまでも推定で、真実はわからないことを前提に使うべきです。どのような指標をもとにどのようなモデルで計算しているのかの外部検証が不可欠です。生息数推定に用いたデータ・モデル式・プログラミングを全て公表すべきです。

第4部「大型野生動物との棲み分け共存」

日本熊森協会 主任研究員 水見 竜哉

熊森では、古来より守ってきた野生動物と人間の棲み分け、共存文化をもう一度取り戻したいと活動を行っています。その取り組みの1つは、「奥山保全と再生」です。多くの命が支えられている水源の森は、山林を購入してトラストしています。放置された人工林を、実のなる木を植えて自然林に戻していっています。次は、「被害対策」です。兵庫県を中心にクマの被害に困っている40の集落で活動を行ってきました。電気柵や防護網を張ったり、クマが潜みやすい場所の草刈りをしたり、地元の方や都市からのボランティアの方たちと協力し、被害対策に取り組んでいます。また、学校や保育園での環境教育にも力を入れています。野生動物の生息地の危機的状況を子どもたちに伝え、子どもたちに考えてもらう学習プログラムです。

熊森でも、現地に足を運ぶ活動も続けながら、インターネットでの情報発信にも力を入れてまいります。今回は時間の都合により質疑応答の時間を持つことができませんでしたが、メールにて質問や感想などお送りいただけると幸いです。ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

ご覧いただけなかった方には、近日中に本日の録画をくまもり公式のYOUTUBEチャンネル「くまもりチャンネル」にて配信する予定です。是非ご覧ください。(チャンネル登録もお願いします)

くまもりの会員数が増えればもっと多くのクマが守れます!ぜひ、会員に! https://congrant.com/project/kumamori/2662

大日本猟友会がくくりわな最大径12cm規制を早急にと環境省に要望

- 2021-03-05 (金)

- くまもりNEWS

令和3年3月3日にWEB開催された、環境省の鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会に、(一社)大日本猟友会の佐々木洋平会長が、くくりわなによる人身事故・錯誤捕獲の増加に対する措置として、

くくりわなは、本来の趣旨に基づき、早急に最大径12cm以内とすべきと提言されました。

くまもりは、あまりにも残酷すぎるくくりわなに対して、これまで何度も環境省に強く使用禁止を求めてきました。強いくまもりの要望に対して、当時の環境省担当者は、シカやイノシシを大量に獲らなければならないので、使用禁止にできませんでした。その代わりに、直径12cm規制をかけさせていただきます。今回はこれでこらえてください。これで少なくとも成獣グマが誤捕獲されることはなくなりますと、説明されました。

しかし、すぐ後に、まず長野県が12cm規制の撤廃を発表。他府県も、いつの間にか、短径が12cmであればいいという規制緩和を次々と行いました。一人30個までのわなかけが認められ、山の中はくくりわなでいっぱいになりました。一人で100個のくくりわなをかけている猟師もいました。

その結果、成獣グマはもちろん、ニホンカモシカ、キツネ、タヌキなど、シカやイノシシ以外の哺乳類の誤捕獲が日本の山中で相次いでおり、時間の問題ですべての哺乳類がくくりわなにかかっていく勢いです。

くくりわなにかかった動物からわなを外してやることは麻酔でもかけない限り不可能なため、法違反と知りながら、ほとんどの誤捕獲動物がそのまま撃ち殺されています。(動物たちは、山の中にいるだけで殺されていくのです。なんという国だ!)

森林生態系の構成要素が消えていくと、水源としての森も荒廃していきます。日本人には、どうしてこんな簡単なことがわからないのだろうか。昨年末も、くまもりは環境省の担当官に、くくりわなのもう予断を許さないひど過ぎる実態を訴えに行きました。今回の、大日本猟友会の提言に感謝します。

小委員会の専門委員は、坂田宏志氏、羽山伸一氏、三浦慎吾氏です。

よろしくお願いします。

日本の自然を守るために、熊森がこの専門委員になりたいです。

熊森の主張

まず、くくりわな12cm規制を、きちんと元に戻す。それでも成獣グマの指や子グマの足を初め、多くの動物が誤捕獲されます。少なくとも誤捕獲された動物は逃がせるよう、トラばさみやくくりわなの使用を全面禁止し、わなは、箱わなや囲いわなに限定すべきです。訴え続けていきます。

賛同してくださるみなさん、ぜひ会員になってください。会員数が多くないと、私たちの願いは実現しません。無料で森づくりを行ってくれている野生動物たちに代わって、私たちが声を上げないと世の中は変わりません。

臨時HPのご案内と当面の諸連絡 注:ブログ以外の全ページ故障中

- 2021-02-28 (日)

- くまもりNEWS

現在、日本熊森協会のホームページに不具合が生じており、トップページを初めどのページも更新不可能、閲覧不可能になっています。なぜか、ブログページのみ稼働できています。ご迷惑をおかけしております。

ご入会等は、当分の間、急遽、臨時に作成しました臨時の簡易版ホームページをご利用ください。

ネットからのご入金は現在できなくなっています。

ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。

修理が終わるまで、今しばらくお待ちください。

3月6日(土) 15:00~17:00 オンライン開催

【参加申し込み)】お名前、お住いの都道府県を記載の上、下記までメールをお送りください。

E-mail:event@kumamori.org

・

2019年、2020年とクマの捕殺数は膨大で、2年連続で過去最多となりました。クマは一気に絶滅に向かっています。クマ出没や人身事故は連日ニュースになりましたが、クマの生息地の奥山が、放置人工林、ナラ枯れ、林道開設によるシカの下層植生の食害、地球温暖化による昆虫消滅などの人為的な原因により急速に劣化していることは、熊森以外に研究しているところがなく報道もされません。

・

クマなどの大型野生動物のつくる森は私たちの水源の森です。現状を知り、手遅れになる前に共存へ向けて動き出しませんか? 豊かな自然を守り、全ての生きものとの共存を願う方、ぜひ、ご参加ください!3蜜を避けて、どこかの会場やどなたかのご自宅に集まって視聴することも可能です。

奈良県平群町のメガソーラー開発にストップを!

- 2021-02-26 (金)

- くまもりNEWS

万葉の里の森林48haが伐採の危機

裁判提起をめざし、平群のメガソーラを考える会が原告を募集しています

2020年の東北地方クマ大駆除の嵐の中で

東北地方のクマ生息地に住む方と、電話でお話ができました。以下は概要です。

去年の秋はとてもつらかったです。たくさんのクマたちが次々と山から出てきました。よほど山に餌がなかったんだと思います。あっちでもこっちでもクマを撃つ銃声が身近に聞こえて、胸騒ぎし通しでした。おなかがすいてたまらなくなって出てきているだけなのに、行政の人は何も感じていないようで、罠を仕掛けてはクマを獲り続けていました。何回クマを撃ち殺す鉄砲の音を聞いたかわかりません。報告しているよりずっと多くのクマを殺していると思います。

11月、我が家から50メートルぐらい離れたところにあるカキの木の枝がボキボキに折られて柿の実が食べられていました。クマかもしれない、撃たれるといけないと思って、証拠隠滅のためにすぐ枝を片付けに行ったら、根元に大きな糞がありました。クマだと確信しました。こんな家のそばまでクマが来たことはこれまでありません。よほど餌に困っているんだなと思いました。見回してみるも、明日からの食料になるようなものはもう何もありません。かわいそうになって、米ぬかを運んでやったらどうかと思いつきました。

もっと奥に雑草が生い茂っている空き地があるので、そこの地面に一輪車いっぱいの米ぬかを運んでやりました。次の日見に行ったら、ぬかがなくなっており、よくぞここまでと思うくらい地面がなめ尽くされていました。かわいそうに、飢えて冬眠できないんだと思って何度もぬかを運んでやりました。東京の友達にこの話をしたら、ドングリをあげたらいいと言って、すぐに段ボール2箱のドングリを送ってくれました。中を開けたら、3分の1はマテバシイのドングリであとはクヌギのドングリでした。マテバシイは食べないだろうと思ったけれどぬかの跡に運んでやりました。次の日見に行ったら、一粒の殻もなくきれいになくなっていました。マテバシイでも食べるんだとわかりました。今年のクマは飢えすぎて、殻も食べてしまったんだろうと思いました。

ドングリがなくなったので、また米ぬかにもどしました。米ぬかばかりだとかわいそうなので、米ぬかの中にカキの実を3つぐらい忍ばせてやりました。12月になって、やがて雪が降りだしました。ある日見に行くと、与えたエサがそのままになっていました。無事冬ごもりに入れたんだと思いました。私は去年1頭だけだったけどクマの命を助けたと実感しています。集落の人たちは、私がクマに餌を運んでいることを感づいていると思いますが、誰も役場に届けないでいてくれました。地元の人たちは、かわいそうに、クマは餌がないんだという感情を持っていますから。

しかし、行政の人たちは違います。行政は、クマが出たときくと、罠かけて殺すことしか考えていません。。早くことを片付けて終わりたいだけです。行政で、クマは餌がない、山に実のなる木を植えて餌場を作ってやろうというようなことを考える人は一人もいません。柿の木を伐れ、実をもいで捨てろ。行政が言うのはこれだけ。クマの絶滅を止めようと思えば、この行政を何とかしなければならないと思います。

2年前からイノシシが出だしました。みんな、田畑に電気柵を張ったり、いろいろと防除し始めています。大変です。サルは前から多い。シカはまだだけど、これでシカが登場したらどうなるのかと思います。過疎化高齢化した集落に子供たちが帰ってくることはありません。私たちの集落はこれからどうなっていくんでしょうか。

画像-300x208.jpg) 1年間に生息推定数の1割以上を殺すと、絶滅に向かうと言われています。

1年間に生息推定数の1割以上を殺すと、絶滅に向かうと言われています。

この2年間に殺されたクマ数を、wクリックして見てください。

実際はもっと多く殺されていると思われます。

小泉大臣にすぐ動いてもらわないとだめですね。

推定生息数の真偽は不明です。

熊森から

東北の人たちが、いくら何でもここまでクマを殺したらクマが絶滅するのではないかと感じていることが伝わってきました。生きとし生けるものへの畏敬の念こそ、日本人の自然観であり、保水力抜群の豊かな水源の森を残すことに成功した奇跡の日本文明なのです。

それが今、行政付き研究者や行政が、生き物の命をものとしてしか見ない西洋の自然観を地域に持ち込んで、日本を変えてしまおうとしていると感じます。熊森は、危機感でいっぱいです。このような人間中心主義は種の大量絶滅をもたらし、人類をも滅ぼします。

日本でクマの大駆除が可能になったのは、1999年に当時の環境庁が、西洋手法のワイルドライフマネジメント(個体数調整捕殺)を導入したからです。行政から予算を付けてもらった研究者が、クマが増えていると言えば、何の被害も出していないクマでもどんどん殺せるようになるのです。

当時、熊森は、こんなものを導入したらクマが滅びるとして、この「鳥獣保護法改正案」を廃案にするために国会に一番乗りして国会議員に何度もレクチャーし、命を懸けても阻止しようと闘いました。日本野鳥の会、日本自然保護協会、WWFジャパン、アライブなど、日本中の自然保護団体、動物愛護団体が一致団結してみんなで個体数調整捕殺の導入に猛反対しました。賛成したのは、日本ツキノワグマ研究所所長の米田一彦氏らです。

西洋のクママネジメントというのは、東ヨーロッパでは狭い自然界にクマを高密度で放し、給餌して増やし、ハンターに高額料金でハンティングさせてやってもうけ、その収益でクマの餌を買うやり方です。西ヨーロッパはわずかな孤立個体群しかもういない。

(参照「世界のシカ・クマ保護管理の現状と北海道の将来方向」1990年野生動物情報センター発行)

現在、日本は、この西洋型共存を最良として真似しようとしています。しかし、このような共存より、祖先の棲み分け共存の方がずっと優れています。残念ながら、政治的な圧力が働き、この法案は成立してしまい、今日に至っています。熊森は、個体数調整捕殺の導入の撤回をめざし、とりあえず、狩猟と有害駆除以外はクマを殺せないというところまで制度を戻そうと考えています。

クマが滅びる前に、何度でも言う。環境省は、個体数調整捕殺の導入を撤回せよ。

熊森はこれまで都道府県の鳥獣行政担当者に会報を送り続けてきましたが、熊森をもっと大きくして、1000以上ある市町村の鳥獣行政担当者にも会報を送ることができるようになりたいです。戦後わたしたち人間が破壊した奥山自然林を早急に再生させて、大型野生動物たちとの棲み分け復活をめざすよう、行政担当者のみなさんに伝えて歩かねばならないと思いました。

みなさん、ぜひ熊森会員を増やして、熊森をもっと大きくしてください!行政はクマが増えているという行政付き研究者たちの言うことばかり信じていますが、山の餌がなくなっているのに、増えられる要素など何もありません。クマの絶滅を止められなくなってきたと熊森は感じてあせっています。

現在、熊森のHPが故障しており、回復のめどが立っていません。

当面の簡易版ホームページを作りました。しばらくはこちらをご利用ください。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ