ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

イノシシ罠に誤ってかかってしまったクマをどうしますか

ツキノワグマの生息地域であって錯誤捕獲のおそれがある場合については、地域の実情を踏まえつつ、ツキノワグマの出没状況を確認しながら、わなの形状、餌付け方法等を工夫して錯誤捕獲を防止するよう指導する。また、ツキノワグマの錯誤捕獲に対して迅速かつ安全な放獣が実施できるように、放獣体制の整備に努める。

これまで、錯誤捕獲されたクマは法律通りきちんと放獣してきた岡山県なのに、どうなってしまったのでしょうか。

・

尊厳されるべきは人間の命だけという間違った方向に日本社会が進んでいることに、熊森は大変危機感をおぼえています。すべての生命が尊厳される社会でなければ、自然も、地球環境も守れません。

・

熊森は自然保護団体として、どこまでも、全生物の生命尊厳を訴えていきます。

クマはなぜか、簡単に罠にかかってしまう動物です。

「令和元年、市区町村における森林環境譲与税1年目の使途計画」を調査してみて思うこと

2019年に成立した「森林環境税・譲与税法」の付帯決議には、この税は「放置人工林の天然林化」とそのための体制づくりにも使えるという条項が入りました!

熊森のロビー活動の成果です。(既報)

熊森は、この付帯決議が効果を発するよう、まず、全国市区町村議会に「放置人工林の天然林化」に取り組んでいただきたいという請願書を送りました。次に、室谷悠子会長以下本部スタッフや各支部長以下支部員らが直接訪問または電話をかけるなどして、これはと思う市区町村の首長、議員、担当職員に精力的にお願いして回りました。(これまでの活動は、当協会ブログのキーワードに「森林環境譲与税」を入れて検索ください)

また、会員や大学生アルバイトにも手伝ってもらって、これまで数百に上る全国市区町村の使途計画調査を行いました。(大変なエネルギーを要しました!)

群馬県、東京都、静岡県、岐阜県、愛知県、大阪府、兵庫県、岡山県、福岡県、石川県、埼玉県は、全市区町村の聞き取りを終えました。

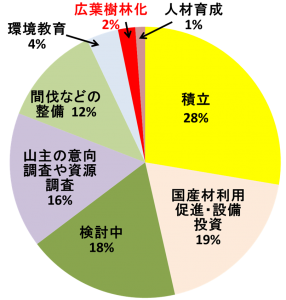

結果、残念ながら、人工林の広葉樹林化に使おうと考えている町は、まだ例外的なわずかさでした。

日本では奥山荒廃報道がなされないため、森からの湧き水の激減や、生息地を失った野生動物たちの悲鳴に気づいていない行政マンがほとんどで、危機感がないのかもしれません。

以下の円グラフは、使途計画調査の結果です。

<令和元年、市区町村に於ける森林環境譲与税の使途計画>

都府県別の円グラフも作成済みです。せっかくの調査結果ですから、マスコミの皆さんにもデータを活用していただきたいです。

注:森林環境譲与税の使途報告は、1年後に、全国市町村によって公表されます。

熊森から

(1)税の「人口」配分比率に見直しが必要

森林がない又は少ししかない都市部であっても、人口が極端に多いと多額の税が配分されます。その結果、森林整備に使うことと限定されているこの税の使い道が思い浮かばないなど、ありがた迷惑に思っている担当部署もありました。

また、反対に、荒廃した森林は多いが人口が少ないために税の配分が少なくなっている郡部では、この程度の税額では思い切った森林整備に取り組めない。むしろ従来県が徴収してきた森林税の方がけた違いに大きく、今後も林業整備費用はこちらに頼りたいという声もありました。

現在、森林環境譲与税は、50%が「私有林人工林面積」、20%が「林業就業者数」、30%が「人口」の比率によって配分されています。

至急、税の配分比率を再検討すべきであると思います。

(2)都市配分税を、水源の森となる郡部の市町村に回す

当面は、都市部に過剰に配分された今回の森林環境譲与税を、その都市の水源の森がある川上の郡部市町村の森林保全に一定量回すことを、熊森は提案しています。

(3)いまだに森林整備=林業整備という認識の市町村

熊本県の代々の林業家であった平野虎丸くまもり顧問は、森林保全と林業整備を完全に分離しないかぎり、日本の森は再生しないし守れないと主張されています。

これまで我が国における森林整備予算は、林業だけに使われてきたと言っても過言ではありません。(経済第一、人間至上、自然生態系無視、森林で暮らす生物無視)

今回の調査で、いまだ多くの市町村が、森林整備予算=林業整備という発想から抜け出せていないことがわかりました。

平野顧問は、そもそも、業というのは、農業、漁業、工業、商業、全て民間がやることであり、どこの省庁に、業に取り組んでいるところがあるというのか。民間の林業者のためにも、国土保全のためにも、林野庁は、林業から撤退して、本来の行政としての仕事だけに取り組むべきとも強く訴えておられます。

結構多くの市区町村担当職員から、都道府県や林野庁の使途説明会に、「人工林の広葉樹林化」の使途などなかったという声がありました。しかし、林野庁に問い合わせると、きちんと説明したということです。今後、都道府県や林野庁には、この税が広葉樹林化にも使えることを印象付ける積極的な説明をお願いしたいです。

より多くの市区町村が、森林環境譲与税を林業だけではなく人工林の広葉樹林化にも使ってくださるように、熊森は今後も粘り強く全国市区町村にアタックしていきます。

みなさんもぜひ、お住いの市区町村長さんや担当職員に声を届けてください!

<スギ・ヒノキ人工林の広葉樹林化に取り組もうと思われるみなさんへ>

広葉樹林に戻すにはコツがあります。長年取り組んできた熊森がノウハウを全てお伝えしますので、お知りになりたい方は、当協会までご連絡ください。

森造り先進市事例紹介

(2020年3月30日発行くまもり通信102号特集より)

林野庁「森林・林業白書」の目標とする森林の状態を見て絶望です 熊森の見解を知りたいです

(以下、会員からの手紙)林野庁の「森林・林業白書」を読んでみました。「森林・林業基本計画」における森林の有する多面的機能の発揮に関する目標を見て、国が今後、天然林をますます減らそうとしていることを知り、絶望的になりました。これでは日本の野生動物たちは生き残れません。熊森の見解を教えてください。

・

以下の表は、令和元年林野庁「「森林・林業白書」から

<林野庁の回答>

奥山原生林に手を入れることは今後もうありません。今残されている奥山天然林は、今後も手つかずで保全します。

天然生林というのは、原生林だけではなく、放置された里山や竹林も含まれます。要するに人の手が入っていないということです。

この表が示しているのは、放置されて密生している里山を、昔のような野生動物との緩衝帯になるように間伐したり、広がり過ぎた竹林を伐採するなどして、里山整備を行っていきますという意味です。その結果、すっきりした広葉樹林が誕生します。人の手が入って様々な年代の木が育っていれば、全て育成複層林です。

複層林というと、一般的には、林業用に年代の違うスギやヒノキを植林した人工林のことと思われますが、このような広葉樹だけの里山の育成複層林もあるわけです。

・

この計画で今後、我が国の広葉樹林面積が今より減ることはありません。

荒れた里山に人の手が入るんだな、育成単層林(スギやヒノキだけの一斉植林)がどんと減って、年代が違うスギ・ヒノキの複層林や針広混交林、または広葉樹の複層林を増やそうとしているのだなと読み取ってください。

熊森から

熊森もかつて、この資料を見たとき、ぎょっとして林野庁に説明を求めました。

お役所言葉は、一般国民には本当にわかりづらいです。「森林・林業白書」の中に、将来の森林想像図が出てきますが、その絵は林業が前面に出ており、将来もスギやヒノキの人工林でいっぱいです。

熊森としては、説明と絵が一致していないとして、林野庁に改善を求めているところです。

熊本県在住の平野虎丸氏(熊森顧問82歳)もずっと指摘してこられたように、森林保全と林業は全く別物なのです。戦後、林野庁が林業に乗り出したことで、森林保全作業と林業整備作業をごちゃまぜにしてしまった。これが、わかりにくさの原因です。森林整備と言いながら、実際に林野庁がやっているのは林業整備であることがほとんどです。きちんと分離して書くべきです。

ちなみに、平野氏は、林野庁は一刻も早く林業から撤退すべきであり、日本の森や野生動物を守るためには、他の省庁のように行政機能一本に戻るべきであると主張されています。

バッコヤナギに親子グマの映像 宮城県仙台市

21日午前8時ごろ、仙台市青葉区大倉ダム近くで鳥獣被害対策実施隊(猟友会)が6頭の親子を目撃しました。 クマの体長は2頭が1メートル以上、別の2頭は70センチほど、 残りの2頭が50センチほどで2組の親子と みられています。 クマたちはこの後、バッコヤナギの新芽を夢中で食べていたということです。

動画がアップされている間に、みなさん、ぜひ見ておいてください。見とれてしまいますよ。

TBC東北放送より

花火で脅すと、別の木に移り、再び食べ始めたそうです。

釣り人が来ていたので、クマが出ていますと伝えると帰られたそうです。

午後3時ごろに宮城総合支所の職員が注意を呼びかける看板を設置したりして周辺に注意を呼び掛けました。

食べ終わったら移動するだろうということで、行政として捕獲などは考えていないということです。

熊森から

人間がここにダムを造らなければ、見つかっていなかったクマたちの春の生態です。

あの重い体で枝が折れないのかとハラハラします。

クマのため、全生物のため、人のため、このような場所を未来永劫に日本各地に残していきたいです。

私たち熊森の使命でもあります。

C.W.ニコルさんの死を悼む 作家・ナチュラリスト 79歳

自らをウェールズ系日本人と呼ぶC.W.ニコルさんは、1995年に日本に帰化され、自然に生かされていることが全く分からなくなってしまって自然を守ろうとしない私たち日本人に、クマの大切さ、森の大切さ、生物多様性を守ることの大切さを語り続けてこられました。

熊森は生前つながることができませんでしたが、4月3日にご逝去されたとの報に接し、心から哀悼の意を捧げます。

クマが大好きでクマのすばらしさを知っているC.W.ニコルさんによって、クマの棲む森を守り残すことの大切さを知るようになった日本人が多くおられると思います。

ニコルさんのすごいところは、森の再生を口で語るだけではなく、長野県北部の黒姫にある34ヘクタールの荒廃した里山を買い取り、アファンの森と名付け、実際に森再生を実践されたことです。

34年目の今、アファンの森は生物多様性に溢れる森となっているそうです。「豊かな森は人の心も豊かに育む」と言われていたそうですが、まさにその通りだと思います。ニコルさんと熊森は、すべて考えが一致していたわけではありませんが、一致点は多かったと思います。

奇しくも、4月1日、2日、4日と神戸新聞にニコルさんの「猟を語る」という取材記事が連載されていました。

狩猟者であったニコルさんが最後に応じられた取材だったかも知れません。

この記事はクマ狩猟を始めようとする記者がインタビューしたもので、ニコルさんが狩猟や罠猟について語っています。

以下、抜粋

「私はわなは大嫌い。ものすごく嫌いです。アフリカの国立公園長をしていた時、わなを使う人たちを逮捕していたから。わなは密猟者の道具。動物に恐怖と苦しみを与えてはいけない。大半の国でわなは違反です。特にワイヤロープ(くくりわな)。あれは無差別です。シカ以外の生き物もかかってしまう。でも(日本)政府はわなを勧める。それは日本の恥です。

ハンターの誇りはすごく奥深い。一発の弾で即死させられる腕がないとだめ。痛みを与えないよう一瞬で命を奪う。そうでないと動物虐待になる。散弾銃はとんでもない。一発に弾が9個入っていて、どこに当たるか分からない。シカの数を管理しないと森の生態系が変わる。自然を守るのが本当のハンターの仕事です」

熊森から

昨年熊森が話を聴いた猟師は、一人で罠を100個かけていると言われていました。かかった動物は、槍や包丁で何度も突いて殺すそうです。罠があれば、銃など不要と言われていました。銃を持って山の中を動物を追って走り回るより、罠の中に誘引物を入れておいて、動物がやってくるのを待っていた方が楽に決まっています。銃と違って罠は野生動物を大量に捕獲できるのです。

くくり罠の場合は、シカやイノシシを獲るという名目で許可を得たものであっても、キツネ、タヌキ、クマ・・・、もういろいろな動物がかかります(シカやイノシシなら、くくり罠で獲っても良いと言っているのではありません)。

くくり罠で錯誤捕獲された場合、罠を外してやろうと思って近づいても、動物たちは殺されると思って必死に暴れるため、罠を外してやれません。そこが、鉄格子でできた箱罠と違います。結局、くくり罠にかかった動物は、みんな殺すしかないのです。しかも、罠にかかった動物は、強力なワイヤーで締め付けられて、苦しみと痛み恐怖のうちに殺されていきます。

日本は今、環境省の指導により、無数の罠で毎年野生動物を大量に殺処分しています。山の中は罠だらけ。全国民にこの実態を知っていただきたいです。国民が地元の人たちや野生動物たちの悲鳴に無関心だから、こんな残虐なことが許されていると思います。環境省の担当者は、野生動物の捕獲許可権限は都道府県に全て移譲してしまっており、現地に出向くことはないと言われていました。法律を作るのは環境省ですから、環境省の担当者は部屋から出て、現地を見て回っていただきたいと思います。

罠猟は日本の恥、ニコルさん、よく言ってくださいました。

熊森は今、罠の規制を求める署名を開始しています。

くくり罠のような残虐な罠は使用禁止にするようにと、以前、熊森は環境省に何度も必死で働きかけたことがあります。

しかし、数が少なすぎて、ほんの一部の者の声であるとされ、環境省を動かすことができませんでした。

とりあえず、無差別捕殺となる「くくり罠は日本の恥」を使わせてもらおうと思います。

今度はたくさんの署名を集めたいです。

罠捕獲に強力な規制を!

みなさん、どうか署名の件、拡散をよろしくお願いします。

浜松市のクリハラリスたちの命を守ってやりたいのです

本部に以下のような相談が寄せられましたので、みなさんと共有したいと思います。

・

わたしは静岡県浜松市のくまもり会員です。

浜松市では、公園や緑地などでクリハラリス(通称タイワンリス)が放し飼いにされており、すっかり野生化しています。私もその一人ですが、その姿や仕草に心癒やされている市民も多くいて、すっかり地域の風物詩になっています。今やクリハラリスはアイドル的存在です。

・

浜松城公園で撮影したクリハラリス(尻尾を入れて30~40~センチ)

・このリスたちは野生化してすでに半世紀近く経っています。浜松市はこれを観光資源として利用してきました。

その数、推定1万5千頭(浜松市のみ)だそうです。

・

・

しかし、今年度5000万円の予算が組まれ、このリスたちが、浜松市によって根絶殺害(=ゼロになるまで殺し尽くすこと)されようとしています。

理由は、

・外来種だから。

・家庭菜園の果物を食べるから。

・家の戸袋をかじるから。

・在来種のニホンリスを脅かすかもしれないから。

だそうです。

・

自分たちの楽しみのために海外から連れてきて利用しておいて、都合が悪くなったらいきなり全部殺す。私は、とてもではありませんが、はいそうですかと賛同はできません。あまりにも人間勝手ではないかと感じております。

賛同できない理由を、以下の6点にまとめました。

・

①コロナ禍にある今、やるべきことなのでしょうか

・5千万円もの予算があるなら、今大変なことになっている人命を救うべきです。

・

②大きな哺乳類を大量に殺すことに対する市民感情を考えてください

・リスはかわいい哺乳動物です。捕獲作業に当たる人間も、目の前で捕獲されていくリスを見ることになる市民も、その心的負担は相当なものになるはずです。子どもたちは間違いなく胸を痛めるでしょう。

・

③クリハラリスを根絶しても問題は解決されない

家庭菜園のミカンやビワを食べたり、家の戸袋をかじったりする。林業に影響が出るかもしれない。ある程度はそうだろうと思われます。

しかし、それは、ニホンリスをはじめ、他の野生動物たちもすることです。ミカンやビワなどは、カラスもスズメもネズミも食べています。全部殺さねばならなくなります。法的には許されないでしょう。

緑地近郊で暮らしたり、農業を業とするには、ある程度は避けて通れないリスクの一つではないでしょうか。

・

④在来種のニホンリスと本当に競合するのですか

クリハラリスのほうが体が大きいから、ニホンリスを駆逐するのではないか、ニホンリスを守るためにクリハラリスを根絶しなければならないと言われます。しかし、クリハラリスは南国出身であり、基本的には寒さが苦手です。浜松市北部の山中へ進出して先住民であるニホンリスを駆逐するとは限りません。したとしても、ある程度は限定的なものになる可能性も考えられます。

大陸から来たコウベモグラはアズマモグラより体が大きいが、競合することなく、自然環境の違いに合わせてうまく棲み分けています。種類の多いコウモリなども、実に、環境の違いによってうまく棲み分けています。

・

⑤第一、根絶などできないです

クリハラリスは静岡県だけでなく、すでに12都府県で生息しています。小さな島や半島の先ならいざ知らず、広い大地で自然環境を残したままの根絶殺害は不可能ではないでしょうか。根絶殺害を施したつもりでも少しは見逃しが出るはずです。その結果、気が付くと再び元の数に戻ってしまっている、この繰り返しになると思われます。このようなことのために、多額の税金を投入することは、費用対効果の面からも問題です。

外来種問題は、まず、外来種の輸入を止めること。すでに国内で大量に繁殖してしまっている外来種は、もう、新たな可能性として受け入れるしかないというのが世界的な流れになってきています。現在、在来種とされている動物でも、元をただせば外来種であったものがとても多いのです。

・

⑥対策の提案

諸外国でも外来リスが問題となっているところがあるようですが、アメリカなどは数の低減をめざして避妊ワクチンや生殖力減衰エサなどで対応している例もすでにあります。

浜松市もこうした動物福祉に沿った先進的な手法で問題解決をめざせないでしょうか。こちらの方が、圧倒的に市民からの賛同も得られやすいでしょう。

・

このコロナ禍の中、多くの国民が声をあげたことで、チャーター機が無料化されるなど、国が姿勢を変える場面を何度か見ました。クリハラリスの問題も国民が声を上げれば、変わるのかもしれないと知るいい機会でした。

リスのこと、クマのこと、自然のこと、私たちが声を上げることによって、今や罠や銃の前で完全弱者である地球のなかまたちを助けてやれないでしょうか。命を大切にする文明を取り戻せないでしょうか。何とかかれらとの共存をめざしたいと思います。

・

ご賛同いただける方は、浜松市に柵や網で果樹被害を低減させたり、海外のように避妊去勢策をとったりして、クリハラリスの命を奪わない対処法をとってほしいと一緒にお願いしていただけないでしょうか。他にもいいアイディアがあれば、ぜひ、浜松市にお伝え願います。

・

(要望先)

・浜松市役所 鈴木康友市長 〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

市長へのご意見箱 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

広聴広報課電話番号:053-457-2021ファクス番号:053-457-2028

熊森注:担当部署には決定権がないので、要望先から外しました。

・環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室

・電話03-3581-3351(代)

浜松城公園の森を臨む

クリハラリスの生存を支える浜松城公園内の自然豊かな森の中

・

・クリハラリス根絶殺害の開始を伝える新聞記事

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200327-00010013-satvv-l22

・

熊森から

今回のクリハラリス根絶殺害は、浜松市が考えたことではなく、日本哺乳類学会(茨城県つくば市にある国立研究開発法人森林総合研究所内に事務所)に属する一部の外来種根絶派の研究者たちの脅しともいえる要望書に、行政が屈して実施するものだと思われます。

<クリハラリスの根絶殺害を要望する日本哺乳類学会からの要望書>

2019年11月15日 熊本県知事・宇土市長・宇城市長宛て

2019年11月15日 神奈川県知事宛て

2017年12月12日 環境大臣・農林水産大臣宛て

2010年1月4日 熊本県知事・環境大臣・農林水産大臣宛て

確かに、大学の偉い先生方に、いますぐ外来種を根絶殺害しなければ大変なことになると専門用語を使って脅されたら、行政は人間として、そんな無茶なそんなかわいそうなと本能的に思うものの、専門知識もなく他に情報源もないため、震えあがってしまうのも無理のないことだと思います。

大人たちは思っていても口には出しません。まさに、裸の王様です。「外来種を皆殺しにするなんてまちがってるよ」という子供の声が、今こそ日本社会に必要です。

歴史は、専門家の判断が時には間違うこともあることを示しています。外来種根絶思想は、専門家たちが専門性を高めるために小さな穴の中にどんどん潜って行ったことによって、全体や他生物の命の貴さが見えなくなってしまったことで生じた誤判断ではないでしょうか。

まちがい1 倫理上完全にアウト

外来種が入ってきて在来生態系のバランスが変化するのを好まない研究者たちの気持ちはわかります。しかし、現在の外来種根絶政策は、そのような外来動物を輸入してもうけようとした人、輸入を許可した国、売った人、買った人、逃がした人、これら人間の責任を一切追及することなく、無理やり日本に連れて来られた哀れな被害者である外来種に全責任を負わせ、彼らの命を奪って終わろうとしています。これは、倫理上、完全にアウトです。恐ろしい思想だと思います。予算の5000万円(うち1200万円は環境省からの交付金)は、捕殺業者にわたすお金だそうです。

自然保護団体などの輸入を止めろという声で、現在やっと、植物も含めて148種の特定外来生物の輸入が止まりました。しかし、一方で、2000種以上の外来生物の生体輸入が今も続いていると聞きます。

昨年度、動物実験を廃止する会(JAVA)が取り上げたエキゾチックアニマル展示販売会問題に熊森も賛同し、環境省にこのような販売会を禁止するよう申し入れました。しかし、環境省は、職業は自由であり、特定外来生物種のリストに入っていない種の販売は違法ではないとして動きませんでした。今売られている外来種が、いずれ野に出て繁殖し増えて特定外来生物種になることは十分に考えられます。環境省は、蛇口をまず止めないとだめです。

まちがい2 外来種の根絶は不可能で、無用の殺生となるだけ

私たちも、在来生態系を守りたいと思っています。しかし、いったん野で繁殖してしまった外来種を根絶することはもはや不可能なのです。取り返しのつかない問題です。北海道では平成11年からアライグマ根絶事業が始まっていますが、北海道の気候がアライグマに合うのでしょう。殺しても殺しても生息域は拡大の一歩。あれから20年以上たちますが、頭数的に増えたか減ったかさえつかめないということです。これまで全国で殺してきたおびただしい数のアライグマの死体の山を想像すると、ぞっとします。根絶殺害は一体何だったのでしょうか。自然界をコントロールしようという人間たちのおごりがもたらした残虐行為ではないでしょうか。

大量に殺害しても、しばらくすると再び増えて環境収容力に合わせた元の数に戻ってしまうため、それまでの殺害が無用の殺生となります。行政はもういい加減に気づいてほしいです。

早稲田大学の池田清彦名誉教授のように、専門家でありながら、外来種根絶政策を無意味と批判しておられる方もいます。現在、外来種根絶派の研究者たちと環境省がつながっているので、こんな漫画のような理不尽で残酷な政策が全国でまかり通ってしまっているのです。

当協会がドイツの自然保護団体を訪れたとき、ドイツでは50年以上野で暮らす外来種は在来種とみなすということでした。ドイツのアライグマは50年以上たっているため、アライグマを組み込んだ生態系がドイツの新生態系とみなされるのです。合理的だと思いました。

日本哺乳類学会からの要望書が来ても乗らず、手間がかかっても、殺生しない解決法をめざす毅然とした命に優しい地元行政であってほしいです。

尚、浜松市の会員さんは、クリハラリスに関して膨大な資料や専門的な文献を集めておられます。今後、避妊ワクチン導入などの代替案を早急に出していかなければなりません。一人では大変なので何人かの方につながっていただきたいです。(完)

4月14日 本日のとよくん

- 2020-04-14 (火)

- くまもりNEWS | 大阪府 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

本日の大阪周辺は、快晴で春爛漫。

お弁当を食べているとウトウトしてしまいます。

この陽気の中で、とよ君は今日も元気一杯。

大好きなリンゴを沢山もらえてご満悦そうでした。

今日与えた食べ物は、リンゴ5個、キウイ5個、イチゴ1パック。ブドウ1パック、クルミ10粒などと、クマフード500グラム。

果物はあっという間に平らげてしまいました。

皆さんの近くの桜は葉が少々見えはじめる頃かもしれませんが、とよ君の獣舎の前の桜はちょうど満開!

とよ君は花を食べるのが好きと聞いていたので、少々失敬して桜の花をあげると嬉しそうに口に運んでいました。

とよ君の家に向かう途中の道路のコンクリート壁に絵が描かれているのをご存じですか?

なんと、その中にとよ君がいるのを発見しました!

シンプルなのにとよ君に似てる!

と、まじまじと見つめてしまいます。

とよ君に会いに行くときは、ぜひ探してみてくださいね。

メキシコ人の画家が、とよを見て描いてくれた絵だそうです。

とよ君、今日の日差しはちょっともう暑いかも・・・

おじいちゃんと孫、おばあちゃんとお母さんと孫・・・

何人かがとよを見に来て楽しそうにしていました。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言で大阪も大変な時期ですが、とよを見ているとみんな笑顔になっていきます。

動物が持つ不思議な力に私たち人間が癒されることを実感しました。

とよ、すごいね!

丸尾県議が「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」の公開を求め質問してみた結果

兵庫県当局の答弁は誠実なものではありませんでした

新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴い、兵庫県にある熊森本部もテレワークに切り替えています。

これまで忙し過ぎて書けていなかったことを徐々にアップしていこうと思います。

まず初めは、兵庫県鳥獣対策課と兵庫県森林動物研究センターが主導して開催している「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」を、当局が開催場所・日時・内容に至るまで、全て徹底的に非公開としている問題です。

3月11日の兵庫県予算特別委員会農政環境部会で、丸尾牧兵庫県議(尼崎市選出)が質問してくださいました。

<質問の大意>一昨年、兵庫県が主導して近隣府県に呼びかけて発足した「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」に関して、協議会・科学部会の委員名と会議・議事録・プログラミングデータなど根拠の資料を公開すべきだ。

兵庫県のツキノワグマ推定生息数の算出法は問題だらけで過大推定になっていると日本福祉大学の山上俊彦教授(統計学)が指摘されている。参考人として科学部会などにお呼びして、ご意見をうかがってはどうか。

兵庫県鳥獣対策課課長の答弁:委員ご質問の広域協議会の会員と議事録におきましては、すでに公開をしている所でございます。また、科学部会の委員と議事録におきましても、今後公開する予定としております。協議会及び科学部会の会議の公開につきましては、原則公開を行おうと考えておりますが、委員の率直な意見交換などを阻害する場合においては、非公開ということを考えております。(兵庫県議会インターネット中継録画からそのまま文章化)

この委員会の後、丸尾議員から熊森に「山上俊彦教授の招へいは拒否されましたけれど、広域協議会は今年から公開されますよ。まず一歩前進です」という喜びの連絡が入りました。

熊森は念のため、後日、兵庫県庁の鳥獣対策課に確認してみました。

熊森:広域協議会の科学部会の委員名や議事録は、どこに公開されているのですか?インターネットで探し回ったのですが、見当たりません。

鳥獣対策課:出していません。

熊森:先日の丸尾議員の質問に対して、課長さんは「すでに公開している」と答えられていますが。

鳥獣対策課:情報公開請求があれば、公開しようかなという意味です。

熊森:公開されないから、情報公開請求をするのでしょう。そういうことなら「すでに公開をしている所でございます」は、虚偽の答弁だったということになりますよ。

熊森:今年から広域協議会や協議会の科学部会が公開されることになったんですよね。傍聴もOKですよね。

鳥獣対策課:非公開です。傍聴も不可です。

熊森:科学部会の委員のお名前は教えてもらえるのですよね。

鳥獣対策課:部会の委員が教えてもいいと言った場合の話で、いいと言わなければ公開できません。

熊森:今後公開する予定としておりますと答弁されたら、誰だって公開されると思ってしまいますよ。

鳥獣対策課:もう一度、(議会の)課長の答弁を一言一句確かめてください。公開するとまでは言っておりません。公開は委員の率直な意見交換を阻害する恐れがありますので。

熊森が丸尾議員に「鳥獣対策課に確かめると今年もまた非公開だそうです」と伝えると、丸尾議員は絶句しておられました。

熊森から

兵庫県に問いただした結果、要するに県は、今年も広域協議会を非公開のまま続けるのだということがわかりました。

しかし、県議会をインターネット経由で傍聴し質疑のやりとりを聞いた一般の県民はみんな、丸尾議員と同様に「今年から公開されるのだ」と受け取ってしまったに違いありません。

兵庫県の行政担当者の対応は、まるで公開しているかのごとく受け取れる答弁を議会の場ではしておいて、疑問の声が上がったら、委員の率直な意見交換などを阻害する恐れがある場合は非公開であると最後に付け加えてある。よく聞けと、まるで私たち県民に非があるかのように持って行くやり方です。

このような県担当者の答弁は、世にまやかしと言われているものです。私たち県民をはじめ、県民の信託を受けて選ばれ質問権を行使してくださった丸尾議員に対しても失礼な答弁であり、県民全体の奉仕者であるはずの行政担当者としてあるまじき姿勢です。

広域協議会は、今年度も多額の私たちの税金を使って開かれる会議です。それなのに、兵庫県の行政担当者や、兵庫県の政策を決めている森林動物研究センターの研究員は、国家機密でもあるまいに、どうしてここまでツキノワグマに関する会議の内容を隠そうとするのでしょうか。

自信がない?

科学的と称してきた発表内容に、実は科学性がない?

県民に知られたらまずいことがある?

民主主義の社会は、十分な情報公開があってこそ初めて成り立つものです。みんなで情報を公開しあって他者の意見も聞く。この姿勢がない行政担当者や研究者は、失格だと思います。誰もお互い、神様のような完璧な人間ではないのですから。

この日の農林水産部会で、農林水産部長が「世界に誇る兵庫県森林動物研究センター」などと、兵庫県森林動物研究センターの研究者のことを絶賛していました。この発言にはさすがに熊森も、耳を疑いました。

3年ごとに部署替えがある行政担当者には専門知識がありませんから、難しい数式や難しい専門用語を並べたてる専門家のいうことを信じるしかないのだろうと思います。しかし、一つのものだけを絶対的に信じきってしまう姿勢はとても危険だと思います。

以下は、現在進行中の新型コロナウイルス対策について、インターネットから拾ったコメントです。

「専門家の方々は医師免許があっても普段は診療しませんから。こういう方が主導的に感染症対策を決めるのは、暴走するリスクすらあると思います。テクノクラート(科学者・技術者出身の政治家・高級官僚)が主導権を握ると、しばしば暴走して第2次世界大戦のようなことになる可能性もありますよね。専門家に対応を丸投げするのは非常に危険なことだと思います。医療現場の判断を優先すべきでしょう。」

このことは、あらゆる分野に言えることではないかと熊森は思います。どんな問題に対しても、幅広い人の知見を集める、衆知を集めることが必要なのです。

熊森は設立以来23年間、徹底した現場主義で兵庫県のクマ問題に誠心誠意取り組んできました。審議会にしろ、広域協議会にしろ、兵庫県が熊森を排除しようとし続けている理由が全くわかりません。(以上)

緊急事態宣言に対応しテレワーク中心に切り替えます

- 2020-04-07 (火)

- くまもりNEWS

緊急事態宣言発令の事態となりました。大変な思いをしておられるみなさまには心からお見舞い申し上げます。

早期終息のためには、とにかくウイルスを広げないことが重要です。

緊急事態のもとでも休めず、交通機関を通じて出勤せねばならない仕事をされている方もたくさんおられますが、それぞれが置かれた状況の中で、感染を広げない努力をすることが大切と考え、当会も、感染拡大防止のため、当面はテレワーク中心の業務に切り替えることにいたしました。

| お電話でのお問い合わせは、以下の番号におかけください。

【野生動物や森など自然保護活動に関すること】 090-3288‐4190 【ご入会や会費などに関すること】 090-3031-4190

なお、メールでのお問い合わせには通常どおり対応しています。 |

御不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

状況を見ながら、再開時期を検討し、また、HP等でお知らせいたします。

緊急事態宣言下で活動は制約されていますが、新型コロナウイルス終息後の社会を見据え、スタッフ一同、今できること、しなければならないことに取り組んでいきます。

危機を乗り越え、全国のみなさまとともに、豊かな森再生や野生動物保全に思う存分取り組める日が一日も早く来ることを心より願っています。

一般財団法人 日本熊森協会

会長 室谷 悠子

会報102号の発送が始まりました

- 2020-04-03 (金)

- くまもりNEWS

現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として自宅待機を求められている人の数は、世界人口の約半分に達したそうです。

日本も、まだまだ終息の兆しが見えません。

こんな中、熊森本部では、会報102号の発送が始まっています。

会員の皆さんに、元気をお送りしたいです。

これまで、ボランティアの皆さんにお集まりいただいて、会報を発送してきましたが、こんな折なので、今回は本部職員のみで発送することになりました。

本部職員で会報発送作業中

もうすぐ新しい会報が届くと思います。

みなさん、お楽しみに。

署名用紙を同封

近年、乱獲や過剰捕獲になっているクマ捕獲罠の設置規制の強化を求める署名用紙を同封させていただいています。

今のところ、署名を集めることは難しいと思いますが、今年は環境省のクマ管理計画作成のためのガイドラインの改定年に当たっているため、私たちの声をなんとか国に届けたいと願っています。

新型コロナが終息したら、ぜひ署名集めにご協力ください。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ