ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

とよのその後

- 2019-08-24 (土)

- くまもりNEWS | 大阪府 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

「とよ君のその後がブログに出ませんが、大丈夫ですか。」

福岡県の40才代の女性から、8月23日、熊森本部に電話が入りました。

この方は動物が大好きで、会員ではありませんが、熊森のブログをずっと愛読されているのだそうです。

毎日のさまざまなくまもり活動にてんてこ舞いで、とよ君の続報を出せていませんでした。すみません。

以下、急遽、報告させていただきます。

とよは、8月14日に突然四足で立ち上がって2~3歩あるいてから、良くもならず悪くもならず、同じような状況が続いています。

表情は、毎日とても穏やかですので、不快感はないはずです。食欲は旺盛で、排泄も順調です。

華々しい回復はまだ見られませんが、私たちとしては、四足で立てるようになったこと自体が奇跡で、神様に感謝したい気持ちです。

毎日、本部職員とお世話隊が、お世話に通っています。

とよは、バルコニーの一番端でウンチをするので、まずは、バルコニーのお掃除からです。

バルコニーの床洗い

元気になってきたとよは、安静保持用バルコニーから出ようとしたのか、鉄格子を曲げていました。

修理してくれている青年は、小学校2年生の時から熊森会員として活動し続けてくれているS君です。とよが心配で、仕事を休んで世話に来てくれる時もあります。

バルコニーの金網の補強作業

昨年度とよは、7月末から冬ごもり用の食い込み期に入りました。

足?背中?の痛みが取れた今、たくさん食べたいはずです。餌を欲しがってか、8月24日に、とよは「こっこっこっ」と、鳴きました。みんな、クマが鳴くのを初めて聞いたので、びっくりしました。しかし、とよの足のためを思うと、あまり太らせてはいけません。お世話隊は心を鬼にして、給餌量を、例年の3分の2程度に減らしています。クマフードも、今は1日50グラムしか与えていません。

今日はどれくらい餌を与えようかと、みんなで話し合うお世話隊

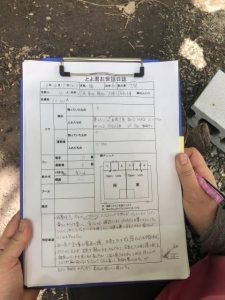

お世話記録は毎日細かく書いて、明日のお世話隊にバトンタッチします。

飼育記録

いっぱい食べて太っていたとよですが、減量に成功してお腹周りもすっきりとスマートになりました。獣舎内では四足で立っています。

給餌穴から顔を突き出して、もっと欲しいと餌をねだるとよ2019.8.23

寝室のお掃除が終わるまで、バルコニーで待っているとよ

お医者様は、「ここまで良化したのはとても良い兆候です。長い経過を経て元通りになっていくことも考えられます」と、励ましてくださっています。

冬ごもり前の食い込み期に食い込みが出来なかったクマは、冬眠中に死ぬと聞いています。足の負担を思うと、今、とよを太らせてはなりません。

しかし、冬ごもりのことを思うと、今、食べさせなければなりません。どうすべきか、悩ましい限りです。獣医さんに近々相談してみます。

とにかく、私たちは愛情100%で、連日とよに接しています。みなさん応援してください。(完)

新潟県クマ生息地調査でわかったこと

6月20日(木)、自然保護団体として久し振りに新潟県庁を訪れました。

もちろん、「第2期新潟県ツキノワグマ管理計画」を熟読した上でのことです。

事前に、県民生活環境部・環境企画課・鳥獣保護係に電話を入れておきました。

できれば、森林環境税のこともあるので、林政課の担当者ともお会いしたいなと思いました。

兵庫県西宮市にある熊森本部から飛行機で新潟空港へ、新潟駅からはバスに乗って県庁前で降りました。

えらく立派な県庁ですが、外にも内にも人影がほとんどありません。

新潟県庁

新潟県の人口は約222万人。人口が少ないからなのでしょうか。

知る人ぞ知るですが、明治初期、新潟県の人口は東京都よりも多くて全国一位でした。(第一次産業全盛時代の明治21年、新潟県人口166万人全国一位)

鳥獣保護係の方には会えましたが、クマの担当者は不在でした。

新潟県のツキノワグマの推定生息数は1574頭(平成28年計算)です。

どうやってこの生息推定数を算出したのか訊ねたら、「新潟大学に頼んで出してもらった。どうやって計算したのか、県としては知らない」ということでした。

新潟県のクマは、①狩猟、②残雪期の予察駆除、③年中可能な有害駆除の3種によって、命を奪われます。

「第2期新潟県ツキノワグマ管理計画」の内容は、なかなかすばらしいものです。

(1)生息環境整備 (2)被害防除対策 (3)個体群管理の順に、論じられています。

一番に生息環境整備が位置付けられているのはその通りで、他県でも見習ってほしいです。野生動物は生息環境さえあれば、人間などに何もしてもらわなくとも生き抜いていけるのです。

有害捕獲された個体でも、場合によっては、県と市町村が連携して学習放獣を試行的に実施することになっています。

今回の訪問で聞きたかったことの一つに、いつからどうやって学習放獣を開始したのか、効果はどれくらいあるのかがあります。

たずねてみたところ、県は学習放獣に関しても何も把握しておらず、文面はすばらしいが、実際には実施しているところがないように感じました。

鳥獣のことで環境省に電話すると、鳥獣関係の許認可は都道府県に全て降ろしたので関知しませんという反応が返ってきます。

一方、都道府県にたずねると、県は把握していないので出先機関や市町村に聞いてくださいと言われるところも多く、都道府県がどこまで日本の鳥獣保護に責任を持っているのかというと、はなはだ不安になります。

人権の方は、戦後、虐げられてきた人たちが声を挙げだしたのでずいぶんと進歩したと思います。しかし、物言えぬ野生動物の生存権に関しては、声を挙げる人間がこの国にはまずいないので、生息地は破壊され、何の罪もない動物が無駄に大量捕殺されており、無責任極まりないことになっているような気がします。

鳥獣保護係の担当者には、ていねいに対応していただきました。ありがとうございました。林政課の担当者は不在でした。ちゃんとアポを取っておくべきだったと反省しました。新潟のナラ枯れは終息したようでした。

翌6月21日、新潟県のクマ生息地を研究者と調査しました。

阿賀野川の豊かな水

米どころだけあって、道中は広大な田んぼ風景が続く

今回の新潟県の山の調査には、熊森協会の第一顧問である宮澤正義先生の娘さん(新潟県在住)も同行してくださいました。

山に入る前に、ぜひ見ていただきたいと言われたのが、娘さん推薦の阿賀野町の人工湿原「たきがしら湿原」です。

生物の多様性が保たれた100点満点のたきがしら湿原

湿原には様々な花が咲き誇っていました。昆虫の種類も豊かで、研究者によると、生物相も自然湿原そのもののすばらしさだということでした。湿原の奥には当然ですが、クマもいるようです。人工湿原というものの、ここは山から湧き出た滋養豊かな湧き水を湿原に導入していますから、自然湿原のようなものではないかと思いました。木道や東屋、トイレなども良く整備されており、地元の人たちによる訪問者へのおもてなしの心が随所に見られました。観光地としては最高だと思いました。

お昼に、熊森新潟県支部の結成を考えてくださっている新潟県の大企業の社長さんと会食しました。

お蕎麦が本当においしかった

この後、いよいよ、みんなで新潟県のクマ生息地の調査です。

奥山調査後、室谷悠子会長を中心に記念撮影

会津に通じる山塊には、崖が点在していました。ここの地質は、火成岩の上に硬度の低い砂岩が堆積したもので、急斜面には植生を欠いた崖が多くみられます。植物相は、もちろん豪雪地帯のものです。ここは標高帯としては日本海側のブナが出現する場所ですが、なぜかブナが見当たりません。伐採された過去があるのだろうと思われます。

林分は、自然スギやアカマツの他に、亜高木層のオニグルミ、ケンポナシ、アズキナシ、ミズキ、カエデ、シデなどで構成されていました。ミズナラ、コナラが稀なのは、ナラ枯れで枯れてしまった跡なのかもしれません。スギの人工林は生育が悪く、放置されており、もはや林業的価値のないものでした。

立派な林道が造られていましたが、通る車もほとんどなく、ここでは、クマたちの生息が保たれているように感じました。

林内に入ると、谷川が流れていて、カジカガエルのオタマジャクシがたくさんいました。

きれいな谷川を見る室谷会長と宮澤先生の娘さん

豪雪と狩猟でシカが姿を消してしまった新潟県ではありましたが、最近は、シカの生息が各地で確認され始めてきました。しかし、爆発増加しているような状況ではありません。新潟県内の山林の下層植生はまだ豊かで、昔よりは減っている可能性がありますが、野生動物たちの食料もそれなりにあるようでした。

まだ赤い段階のヤマグワの実(黒くなるとおいしい)

熊森から

行きの飛行機からではわかりにくかったのですが、帰りは新幹線だったので、新潟県の山をまじまじと車窓から見続けることができました。

新潟県の人工林率は23%と低く、しかもスギを植えた場所は奥山ではなく里山がほとんどです。市街地のすぐ後ろが、もうクマの棲む豊かな森です。

兵庫県で見られるような山間部の高速道路開発や長距離トンネル工事など、生息環境が人為的開発によって大きく損なわれるような場所は、ほとんど見当たりませんでした。同行してくださった研究者によると、新潟県には、月山や糸魚川流域、妙高山、奥只見方面に、今も良好な森が数多く残されているということです。自然保護団体としては、是非そのような場所の森を数100ヘクタール規模でトラストして、永久保全しておきたいです。売ってくださる山主さんがおられたら、当協会にお声かけください。

西日本と違って、当分、新潟県のクマの生息に危機的な状況は起きないように感じましたが、①狩猟、②残雪期の予察駆除、③年中可能な有害駆除はもちろん、地球温暖化や酸性雪による森林劣化などに、今後も、注目していきたいです。

クマなどの野生動物や森に親しむ新潟県民が増えてほしいので、熊森新潟県支部が結成できる日を願っています。

出没阻止対策を全く講じずに、札幌市街地徘徊の羆を銃殺したのは動物倫理に反する 門崎允昭博士

以下は、日本熊森協会顧問で北海道野生動物研究所所長の門崎允昭博士が発行しておられる<北海道熊研究会 会報>第91号のコピーです。行政、マスコミ、各方面に拡散してください。(熊森本部)

北海道熊研究会」Hokkaido Bear Research Association

ご意見ご連絡は本紙送信emailではなく、下記の email へお願い致

します e -mail: kadosaki@pop21.odn.ne.jp

<北海道熊研究会 会報> 第91号 2019年 8月 17日

北海道熊研究会事務局 北海道野生動物研究所内(Tel. 011-892-1057)

代表 門崎 允昭

事務局長 Peter Nicholsピーターニコルス氏

幹事長 藤田 弘志 氏

既報会報の1~90号はWebsiteに「北海道野生動物研究所」と入力しご覧下さい

「北海道熊研究会」Hokkaido Bear Research Associationの活動目的

熊の実像について調査研究し、熊による人畜及びその他経済的被害を予防しつつ、人と熊が棲み分けた状態で共存を図り、狩猟以外では熊を殺さない社会の形成を図るための提言と啓発活動を行う。 この考えの根底は、この大地は総ての生き物の共有物であり、生物間での食物連鎖の宿命と疾病原因生物以外については、この地球上に生を受けたものは生有る限りお互いの存在を容認しようと言う生物倫理(生物の一員として人が為すべき正しき道)に基づく理念による。

<札幌市南区で、人の存在を無視しながら、時に農作物や果樹を、食害しつつ(マスコミ報道による)、市街地を、徘徊していた羆を、出没を、阻止する、対策を全く講じずに、銃殺したが、これは動物倫理に反する行為である(門崎允昭の見解)>

生物倫理とは、(生物の一員として、人が他種生物に対し、為すべき正しき道)の義。

羆がなぜ、札幌市の市街地にまで、出現するように、なったか。その理由を、私が1970年から現在まで、継続調査して得た、資料を基に述べる。先ず、羆は強烈な爆発音がする銃での殺戮を嫌い恐れ、致命所傷とならず助かったものは、銃で撃たれた場所に出て来なくなる。そのような事が続くと、その場所から人里方面には、羆は出て来なくなる。ところが、銃での殺戮を止めると、徐々に、また出て来るようになる。

札幌市での実情を言うと:私が札幌圏での羆の実態調査を始めた、

1972年から1988年,10月迄の17年間、札幌圏での羆の捕殺は<銭函川上流部~奥手稲山~手稲山~永峰沢川上流部~砥石山~砥山ダム>を結んだ西部地域一帯と、<滝野~常盤~焼山~夕日岳~朝日岳(定山渓)>を結んだ南西部地域一帯から山側でのみ、銃で行われていた。札幌圏での羆の捕殺資料は、1964年からあるが、前記と同じである。従って、それより東部と北部と南部の山林に、羆が来る事は無かった(下記に地図)。ましてや、人里や市街地に、羆が出て来る事など、考えられなかった。

しかし、1989年~1998年の、10年間、札幌市管内では、羆を1頭も捕獲しなかった。その結果、羆が、生息域を人の居住圏方向に拡張し出し、10年後の、2008年頃には、人の日常的生活圏近傍の山林地域に、羆が出没するようになった。そして、現在に至ったと言うのが、市街地に羆が出没するに至った経緯である。

羆の行動には必ず「目的と理由」が有る事、市街地に出て来る羆の目的は4大別される。

<出没の①> 若羆(母から自立した年の子の呼称)が検証に出て来る事がある。母羆から自立した(自立させられた)若羆が、独り立ちして生活する為の行動圏を確立するための探索徘徊過程で、

<出没の②> 道路を横断する目的で出て来る事が有る。

<出没③> 農作物や果樹や養魚を食べに出て来る。

④ その他、力のある個体に弱い個体が襲われて逃げ出る。子が里や市街地に出てしまい母が心配し出て来る。などがある。この場合には、出て来る個体については、性別や年齢は関係無い。

<今般の羆への対応策>

この個体が山林から出て来る場所は、羆の生態をたゆまず真摯に調査研究していれば、およその位置場所は特定し得るはずである。なぜ、そこに、電気柵を張って、出て来る事を阻止しなかたのか。電気柵に触れ、刺激を体験すれば、例え、それを幾日か体験すれば、あの羆は、市街地に出て来なくなった可能性が強いと、私は確信する。

それを、為さず、銃殺した事は、あまりにもひどい。これを、対応規範に基づいて、殺したとか。仕方がなかったとか。この殺す事に関与した連中は・・・・・だろう。自然界がどう言うものか。人と自然界の有り様・・・分かっていないし、分かろうともしていない。その尊大な態度には、しっぺ返しが、来るだろう。

<今回の羆について>

北海道新聞2019年8月14日によると、この羆は、体長(鼻先と肛門間の直線距離)1.4m、推定年齢8歳とある。報道された行動様態と頭吻部の形からすれば、8歳では有り得ない。より若いはずである。年齢は、犬歯と最奧歯の歯肉との関係を見れば、2歳3歳、4歳以上(歯のセメント層に見える年輪で分かる)の、判別が着く。当局は、正確はdataを、公表すべきである。

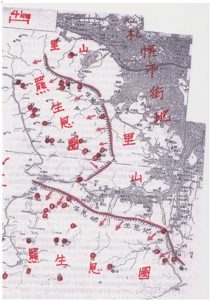

1998年時の札幌圏の羆の生息圏(赤線の内側)。

赤丸は1972年~2001年間の羆の捕殺地点(48地点)。

7月19日発生の宮城県気仙沼市でのクマによる死亡事故について

気仙沼の山中でクマに襲われ男性死亡 河北新報 2019年7月19日より

クマと人間との事故が発生した場合、センセーショナルで一方的なマスコミ報道がなされると、本来、人間よりずっと平和愛好者であるクマという動物が、まるで狂暴動物でもあるかのように誤解されたり、地元にお住いの方々に必要以上の恐怖心や不安を与えたりしてしまいます。

そこで、熊森本部は可能な限りいち早く事故現場へ出向いて、事故原因の究明と再発防止対策を行っています。遠方などの理由で出向くのが無理な場合は、担当部署に電話で聞き取りを行っています。

7月19日に宮城県気仙沼市で発生した死亡人身事故について

事故現場は、集落の中心から2kmほど離れた、岩手県との県境に近い場所です。

市の担当者:今回亡くなられた男性は、シカの有害駆除の委託を受けていた捕獲者で、親族の方のお話によりますと、19日は早朝5時か6時頃に、罠の見回りに行くと家を出られました。

一向に帰ってこないのでご家族が市や警察に電話しました。猟友会と警察と市の担当者で探したところ、くくり罠の近くに倒れていた男性が見つかりました。男性は顔をクマにぼこぼこに叩かれたようで、引っかかれた傷もついていましたが、体を食べられたりはしていませんでした。猟友会が近くを探したところ、罠から100m離れた所に、足首にくくり罠をつけたまま歩いているクマがいたため、その場で射殺しました。

くくり罠の周りは、草がはだけて地肌が露出していたので、クマは脱出しようとかなりもがいていたんだと思います。おそらく、男性は、罠の見回りをされていた時に、クマがくくり罠にかかっているのを発見して、様子を見ようと近づき、恐怖感でいっぱいになったクマが全力で暴れてくくり罠を引きちぎり、男性の方に向かってきたんだと思われます。

熊森:くくり罠の12cm規制はなされていましたか?

担当者:いいえ。

熊森:クマとシカが生息する地域では、くくり罠を使用禁止にするか、輪の直径を12cm以下にしていただかないと、クマの錯誤捕獲が後を絶ちません。

以前、気仙大島にクマが泳いで渡ってきた時、島内に罠が設置されましたが、当時の気仙沼市の担当の方は、捕獲したら山へ持って行って放獣する。

気仙沼の人はクマを滅多に見ないので恐れるが、山の人は昔からクマと一緒に暮らしてきたから、クマに寛容で放獣を受け入れてくれると言われていました。

担当者:県から、箱罠にかかったクマは放獣するように言われていました。クマなんかいたっていいじゃないかという人は確かに多いですね。

熊森:箱罠であれば放獣もできますが、くくり罠にかかったクマの放獣には麻酔が必要で、獣医さんや熟練放獣者が必要です。再発防止のために、今回の場所は、くくり罠12センチ規制か使用禁止が必要です。

熊森から

亡くなられた方、ならびにご家族の方々には、慎んでご冥福をお祈りします。

そして、射殺されてしまったクマにも、手を合わせます。

なぜ、クマと人の不幸な事故が発生してしまったのか、どうしたら防げるのか。

以下、参考文献

「兵庫県で発生したツキノワグマによる人身事故の検証ー2016年、2017年の事故例」

日本奥山学会誌 vol7 水見竜也(1) 2019 pp34-49

※クリックすると読めます。

事故を防ぐには、1件1件の事故例を分析して、その地域の実態に合った対策を行う必要があります。

行政担当者の皆さんにがんばっていただきたいです。

国民は、リニア中央新幹線と南アルプスの森と動植物の生存、どっちを取るのか 第15回口頭弁論

熊森は、毎回上京して、ストップ・リニア訴訟の口頭弁論を傍聴し続けています。

<7月19日第15回口頭弁論>

(1)原告適格についての陳述(関島弁護士)

ストップ・リニア訴訟では、800名ほどが原告として登録しているが、行政訴訟で、原告として認められるためには、リニア建設によって直接的な不利益を被ること示す必要がある。

しかし、被告である国交省とと参考人であるJR東海は、詳細の工事計画(ルートや建造物、残土置き場の地図)を提出しないため、いまだ原告適格を定めることができない。リニアがどこを走るのか、2500分の1の縮尺の地図を次回、提出するよう求める。

(2)環境影響評価アセスメントについての陳述(横山弁護士)

いまだにJR東海が、どこにどのような建造物を造るのか、残土はどこにどう置くのか、確定できていないものが多々ある。国は一体JR東海が行ったリニア環境アセスのどこを見て妥当と認可したのか。

(3)口頭弁論後、衆議院第2議員会館でシンポジウム

県民の水源である南アルプスを守るため、JR東海との議論を重ねている静岡県から

リニア新幹線を考える静岡県民ネットワーク共同代表の林克氏

南アルプスとリニアを考える市民ネットワーク共同代表の松谷清氏が報告

静岡県は、JR東海の無謀で不誠実な計画に対抗し、2014年より中央新幹線環境保全連絡会議を設置。

難波静岡県副知事が国土交通省出身ということもあり、JR東海が行っている環境影響評価の問題点を指摘し、徹底した評価と対策を求めている。

大井川の流量減少問題で、静岡県と流域の8市2町11の利水団体が2018年に「大井川利水関係協議会」を発足させ、川勝平太静岡県知事に大井川の流量確保と水質保全対策の徹底をJR東海に働きかけるよう要望書を提出。

これが、静岡県がリニア問題に力を入れるきっかけになった。

ストップ・リニア訴訟の橋本事務局長のことば

リニア工事により各地で水枯れが起きている。JR東海は、南アルプスに生息する希少生物は“移植する”から大丈夫といっている。

リニア問題は、南アルプスを守ることを目的として活動を進めていくことが重要である。

熊森から

南アルプスは、太平洋側で唯一まとまって残された最後の原生林であるため、クマをはじめ多種多様な生物たちが生息しており、わたしたち人類の生存と全産業を支える水源の森です。

リニア大深度トンネル工事による谷川の水涸れ状況の報告を聞いて、私たちは子供たちに南アルプスとリニアのどちらを残すのか、もう決断しなければならない時だと思いました。

日本熊森協会としては、南アルプスの貴重な野生動物であるクマが、森の乾燥化によって南アルプスで生きられなくなった場合、JR東海はどこに移住させてくれるのか、公開質問状を出して、言質をしっかりととっておきたいと思います。

日本に、野生動植物を移住させられる生物空白地帯など、どこにもないのは明らかですが。

今回のシンポジウムに韓国からの留学生が出席。リニア問題のドキュメンタリーを制作するとのこと。「私は日本の自然が大好きです。それがリニアによって失われるのがとても悲しい。」と言っていました。

東京で森林環境税・譲与税学習会を開催

- 2019-08-09 (金)

- くまもりNEWS

8月24日 午後1時~ ぜひ、ご参加ください!!

森林環境税で、豊かな森再生を実現するために、たくさんのみなさんに動いていただこうと、各地で学習会を企画しています!

8月は東京で、開催、室谷会長が講師をします。関東で、森林環境税について動いてみたいみなさん、ぜひ、ご参加ください。

お住いの地域で勉強会を開いてみたいという方もお気軽にご相談ください。

| 日時:8月24日(土曜日)13時~14時30分(学習会)

14時30分~16時(参加者懇談会) 場所:東京(渋谷)ウイメンズプラザ視聴覚室A 定員:お申込み順で35名(無料) 申込み先:日本熊森協会本部 E-mail contact@kumamori.org ☎ 0798-22-4190(ひるい) |

クラウドファンディングで子ども参加費を無料にしてみたら 第24回本部くまもり原生林ツアー

- 2019-08-11 (日)

- くまもりNEWS

ひとりでも多くの人達に、原生林を体験していただきたい。

2019年8月4日(日)実施の本部原生林ツアーは、子ども無料、大人のみなさんも格安な費用でご参加いただけるように、初めてクラウドファンディングを使わせていただきました。

おかげさまで、参加申し込み者には非会員の方が多く、短期間で定員を超えました。

8月4日(日)当日

朝7:30に阪急電車西宮北口駅近くに集合し、大型観光バスで出発。スタッフを含め総勢50名のツアーです。

室谷悠子会長からのごあいさつ

バス内では、くまもりスタッフたちが次々と奥山生態系に関するミニ講座を展開。定番のくまもり紙芝居「どんぐりの森をまもって」も上映。「わたしはだれでしょう?」クイズでは盛り上がりました。

たつの公園で1回目の途中下車。飼育されている1頭の老齢グマに会いに行きました。熊森のシンボルであるクマさんを見れる場所は、道中ではここしかありません。しかし、かわいそうで胸がつぶれそうになった、見たくなかったなどの声もでました。

2回目の途中下車は、宍粟市千種町の山間地。ここでは、地元の自然保護団体「千種川源流を守る会」の代表阿曽茂夫さんに、人工林皆伐跡地を天然林に復元するための大苗植樹中の現場を見せていただきました。

森林環境税をどう使うか、全国市町村行政のみなさんに参考にしていただきたい場所です。(阿曽さん、差し入れのトマト、ありがとうございました。後で皆でおいしくいただきました)

シカ多、豪雪、急斜面での広葉樹植樹法は大苗植え

地元町民である阿曽さんの説明を聞く参加者たち

3回目の途中下車は、放置人工林の中を見ていただきました。戦後大量に造林された人工林の3分の2が、現在このように放置されて、内部が大荒廃しています。人工林を初めて知ったという方が多くおられました。

人工林内を観察 昔、植林された方々を思いやる

お昼には、この日の目的地である岡山県西粟倉村にある環境省指定若杉天然林86ヘクタールの入口駐車場に到着。

ここで、各班に分かれて、地元のお弁当屋さんがつくってくれたおいしいお弁当を食べた後、トイレを済ませました。

いざ、若杉天然林の中へ!

若杉天然林の中は、先ほど見た暗くて砂漠化した放置人工林の中とは大違い。上から地面まで、緑色で覆われた美しい景色が続きます。岩は苔むしており、保水力抜群の森であることが体感できます。

<大人チーム>

大人チームは森林浴を楽しむ一方、実物を見ながらそれぞれの班のくまもりスタッフから、奥山生態系に関するレクチャーを受けていきます。

以前、崖崩れを起こした場所は、今ではコケに覆われた岩の間から木が生え、その隙間から日光がさして、絶好の撮影ポイント。記念撮影も楽しみながら、頂上まで登っていきました。

<こどもチーム>

子どもチームはネイチャーゲームをしながら、林内を散策して歩きました。

谷川の水温を測る

今回みんなにチャレンジしてもらったのは、「みつけよう!いきもののくらし」。

若杉天然林で、どんな動物が暮らせるか?みんなで考えていきます。

「この木は穴があって、お花が咲くから、ミツバチが暮らせそう!」

「倒れた木が虫に食われている!キツツキの餌場になるかも!」

など、子どもたちは、たくさんの発見をしてくれました。

姿は見えなくても、この森にはたくさんの生きものたちが暮らしている。

地球には、人間だけではなくたくさんの生き物たちが暮らしているんだ、こんなことをを知るきっかけとなってくれたらうれしいです。

感想(参加者のアンケートから)

また来たいという感想をたくさんいただきました。ぜひ、また来てください。

・森林に、天然林と人工林があるなんて知らなかった。

・人間活動によって野生動物の生存が脅かされていることに改めて胸が痛んだ。

・天然林の中がとても気持ち良かった!

・内容が濃くてとても楽しかった。

・子どもが大変楽しんでいた。すばらしい子どもプログラムだと思った。

また来年もいろいろと工夫して、たくさんの方々をわずかに残された原生林にお連れしたいです!

クラウドファンディングにご協力くださったみなさま、広報してくださった銀のステッキ旅行様、本当にありがとうございました。

本部だけではなく、各支部でも、このような企画を実施していけるようにしていきたいです。(y)

どうした?!「とよ」

- 2019-08-03 (土)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

大阪府高代寺で保護飼育されてきたツキノワグマの「とよ」9才。

元野生グマで、最初は人間をえらく恐れていましたが、今では良くなついています。

元気に走り回わる愛らしい姿は、熊森の希望でした。

7月13日、お世話隊や副住職さんが、とよの異変に気づきました。

食欲不振。あんなに好きだったブドウも食べず寝ています。

風邪かなと思っていたら、7月16日、後肢が2本とも動かなくなっていることが判明したのです。

「とよ」は犬のように横になったまま、寝たきりになってしまいました。

何の病気?!。

みんな、もう真っ青です。全く原因がわかりません。高い所から落ちて骨折か?

大雨の中、会員の獣医さんに診に来てもらいました。

骨折ではない。血栓か椎間板ヘルニアが疑われるが、外からではわからないとのこと。

「とよ」は、寝室に寝たままで、4日間出てきませんでした。

もうだめ。

マジックハンドを使ってサクランボを口の前に差し出すと、1粒ずつなら食べることが分かりました。

とにかくサクランボで命を繋いでもらおうと、どんどん買ってきて与えました。

なんと、「とよ」は、この日、サクランボを15パック平らげました。

次々と「とよ」の口の前にサクランボを差し出すお世話隊の方は、最後、腕が動かなくなるまでがんばったそうです。

2本の前足だけで移動する「とよ」

本部は森山名誉会長を中心に必死で、クマにくわしい獣医さんを探し回りました。

和歌山県の北野支部長や室谷会長も、つてを頼って獣医さんを探しました。

動物園の獣医さんには、すべて断られました。

やっとのことで獣医さんを見つけて、「とよ」の動画をいくつか送って見てもらったり、現地に来てもらったりしました。

骨折ではないが、ヒビによる神経炎かもしれない。左足の甲を下にして足をひきづっているのは、脊髄損傷のサイン・・・。

いろんな診立てがありましたが、レントゲンを撮らないとわかりません。

痛みがひどいと食欲も出ないということで、とりあえず、痛みどめの抗炎症剤と胃の保護剤を飲ませることになりました。

おかげさまで、服薬によって痛みが抑えられたのか、「とよ」の食欲は戻ったのですが、まだ後肢が不自由なままです。

お世話隊を中心にお寺や熊森本部職員も入って、連日、お世話や見守りをしていますが、現在、完治のめどが立っていません。

若いクマなので、こんなことになろうとは夢にも思いませんでした。

とりあえず、みなさんに、「とよ」の現状をお知らせしておきます。

推定918頭のクマに春~秋、誘引物入り捕殺罠2311基常設の異常性 和田副会長 兵庫県議会で質問

・去る6月20日、くまもり副会長の和田有一朗兵庫県議会議員(神戸市垂水区選出)が、兵庫県本議会でいくつかの質問をしました。

・その中から、兵庫県のツキノワグマが3年前から一大捕殺強化されている問題について質問した部分について、以下に紹介させていただきます。

【質問2:ツキノワグマの保護管理について】

和田 有一朗議員:

次に適正な野生鳥獣の保護・管理についてお伺いいたします。

近年、人と野生動物との軋轢がメディアを賑わせることが多くなってきています。シカやイノシシは人身事故はあるものの、農業被害が中心である一方で、クマの場合は人身事故の問題が中心となっているところであります。

兵庫県においても本県に生息するツキノワグマは平成8年度から狩猟禁止、追い払い活動や学習放獣などの保護対策を進めた結果、推定生息数が絶滅することが当面ないレベル800頭まで回復し、直近の推定生息数の中央値が830頭となっていると推定した県(注:推定したのは兵庫県森林動物研究センターの研究員)は、ツキノワグマ管理計画に基づき狩猟を含め野生鳥獣の被害対策の強化を進めてきたところであります。

しかし、注意をしておかなければならないのは、推定生息数はあくまでも統計に基づく推定であって、実際の生息数は推定より多い可能性もはるかに少ない可能性もあるということであります。

日本ではクマをはじめ野生動物は(今や)害獣として扱われ、個体数調整という名のもとに、本来の生息地である山の中まで人が入り捕殺をしており、本県でも出没を確認しない段階で推定生息数をはるかに超える罠を必要以上に仕掛け、捕獲されたクマを放獣せず、害獣駆除しているという声を私は聞いております。

乱獲は野生動物の絶滅の大きな原因であり、兵庫県でもツキノワグマが絶滅の危機に陥った過去からしても、捕獲が過剰となっていないか、十分な検証が必要であると思います。

そもそもクマは基本的には人を避け、森の奥深くに生息する動物であります。しかし、突発的に出会うと防御的な攻撃を招き危険な場合があります。また、クマによる人身被害、農業被害の発生は必ずしも、実はクマの個体数の多さに比例しているわけではありません。

クマの本来の生息地である森を開発、利用してきた人間が、季節や年によって食べ物を柔軟に変化させるといったクマの生態を知り、例えば奥地の放置人工林を天然林に戻すなど、本来のクマの生息地である奥山のクマの生息環境を整え、棲み分けを実施していくこと、藪の刈り払いをすること、庭の果実を除去すること、事故が起こった場所には立ち入らないようにすること、クマの餌場となる場所にはできるだけ近づかないようにすること、また、近づく必要がある場合は十分に注意すること等、地道な取り組みを続けていけば、当然クマ生息地の住民の不安を解消することは重要でありますが、私はクマを殺さずとも共存していくことはできると考えます。

そこで、誘因物、それは放置果樹であったり廃棄農作物であったり、生ごみなどがありますが、こういったものを除去、農耕地等への電気柵等の設置と管理、クマの集落周辺への侵入や一時的な定着を防止するための耕作放棄地等の整備や藪の苅りはらい等によって、出没を確認しない段階で罠を必要以上に仕掛け、捕獲されたクマを放獣せずに害獣駆除するといった方法によることなく、適正なクマの保護・管理ができると考えますが、当局の誤所見をお伺いいたします。

【答弁:ツキノワグマの保護管理について】

田中基康 環境部長:

本県では森林動物研究センターの知見に基づき、生息数推定の精度を向上させながら、個体数管理、生息地管理、被害管理を総合的に推進するワイルドライフマネジメントを行っております。

近年ツキノワグマの推定生息数が狩猟解禁基準の800頭を超えたため、平成28年度から1か月の制限付きで狩猟解禁しております。

また自然増加数を上限に、集落やその周辺地域に出没する個体に限定して必要な有害捕獲を従来から行っておりますが、これに加えまして、シカ罠等に誤って入り込む、これは当然放獣するわけですけれども、個体までを含めた捕獲総数は3年連続で100頭を超えております。これは過去にはございませんでした。

人身被害が発生する中で、残念ながら危険度がより身近になっている有害罠の設置など確実な対策が必要な状況にあると考えておりますので、どうぞご理解を賜わりたいと思います。

もとより、先ほどより答弁にありましたように中長期的な生息地管理として広葉樹の植栽を行っております。

何より、集落にクマを誘引しないよう被害管理として放置果樹、生ごみなどの誘因物の除去を進めておりますけれども、啓発呼びかけにとどまらないよう、本年度からは民間専門家(株式会社野生動物保護管理事務所や 元兵庫県森林動物研究センター研究員坂田宏志氏が設立した株式会社野生鳥獣対策連携センターなどを想定)による集落ごとのきめ細やかな実地指導も展開してまいります。

GPS行動追跡等も進めて引き続き進めてまいります。

今後とも市町はもとより近隣府県とも十分に連携しながら人身被害の防止を最優先にしつつ、クマと共生できる科学的・計画的な保護管理を着実に進めてまいりますのでどうぞよろしくお願い致します。

熊森から

和田副会長の質問、完璧です。ありがとうございました。

2018年を例にとると、兵庫県では、県内推定生息数918頭のツキノワグマに対して、まだクマが出てきていない春の時点で、609頭のクマ捕殺許可書が県から発行され、シカ・イノシシ捕獲檻のうちの2311基にクマ札が付けられてクマ捕獲共有罠とされ、春から10月末まで、集落200メートルゾーン内に罠を常設。入ったクマは狩猟と合わせて137頭までという上限数があるものの、全頭殺処分。

兵庫県がこのようなクマ捕殺体制をこっそり敷いていたことが、昨年の熊森の調査で発覚しました。

その結果、人里に出て行きたかったわけではない多くのクマが、誘引物の匂いに誘引されて罠に向かったのです。

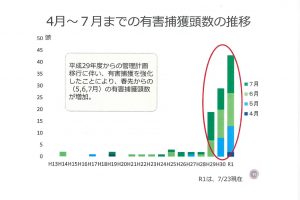

2019.7.23現在までの、兵庫県庁資料より

地元で聞くと、このようなクマの捕殺方法は、平成29年(2017年)の7月から始まり、平成30年(2018年)と今年の2019年は、春から開始されたとのこと。

上記グラフから、大量の常設クマ捕獲罠によって、集落200メートルゾーンになど出ていく気がなかったクマを、山から呼び出して罠にかけ、殺処分していることがはっきりとわかります。

初めに殺したいありきであり、これはもはや有害捕獲ではなく、完全に、クマの個体数調整捕殺なのです。クマの個体数調整はしませんと協議会で宣言された兵庫県の言葉が嘘になっています。

熊森は26年間兵庫県の奥地を見て参りましたが、熊森がささやかながらも奥山に餌場を復元してきたことと比べて、兵庫県のクマの餌場復元事業は掛け声ばかりで復元実態はゼロだと思います。それどころか、奥山観光地化や奥山道路建設、シカの食害など、クマの生息環境は劣化の一途です。生きるために、過疎化した集落周辺に移動したクマたちを、人は責められないと思います。

奥山をクマたちが棲めないようにしたあげく、人間の所に出て行かないように踏ん張っているクマまで誘引剤で里に誘引して、有害駆除名目で個体数調整捕殺をする。もう、人間をやめたくなります。人間の残酷さや嘘に、クマたちは泣いていることでしょう。

なぜか、新聞社は、兵庫県の実態を県民に全く伝えようとしません。

地元の皆さんの何人が一体、兵庫県のしていることを知っているのでしょうか。

地元の皆さんの何人が一体、兵庫県のクマ捕殺法を支持しているのでしょうか。

くまもりは、集落周辺でクマの被害や人身事故が起きたら、山中にいるクマを集落周辺に呼び出した兵庫県が責任を取るべきだと思います。みなさんはどう思われますか。

みなさんの住んでおられる都府県でのツキノワグマ捕殺体制は、どうなっているでしょうか。みなさんも調べてみてください。

政治も司法も不在の長崎県石木ダム 反対派住民「強制執行で古里奪わないで」と県庁に乗り込む

以下、長崎新聞7月18日より

川棚町に石木ダム建設を計画する県と佐世保市に、反対住民らが工事差し止めを求めた訴訟の第12回口頭弁論が7月17日、長崎地裁佐世保支部(平井健一郎裁判長)であり、水没予定地の住民ら原告7人が当事者尋問に出廷し「力づくで古里を奪わないでほしい」と訴えた。

長崎県収用委員会は今年5月、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地の明け渡しを求める裁決をし、家屋の撤去や住民の排除などの行政代執行が現実味を帯びる重大局面に入った。明け渡し期限は、家屋などの物件がない土地が9月19日、物件がある土地が11月18日。

住民の岩本宏之さんは「崖っぷちに立たされ、眠れない夜もある」、

石丸勇さんは「大変な人権侵害だ」と怒りをあらわにした。

岩下すみ子さんは「地域の人たちとのつながりを長い年月をかけて築き上げてきた。失いたくない」と声を詰まらせた。

石丸穂澄さんと松本好央さんは、イベントや会員制交流サイト(SNS)などを通じて、事業への疑問や反対の声に対する共感が全国で広がっていると主張した。

水源開発問題全国連絡会の嶋津暉之共同代表と市民団体「石木川まもり隊」の松本美智恵代表も出廷。

嶋津共同代表は、石木ダムの治水効果は川棚川下流域にしか及ばず、上流域には氾濫のリスクが残っているとし「費用対効果が小さい」と強調。松本代表は人口減少による水需要の低下などを指摘し「誰のための公共事業か。県と佐世保市は現実を直視してほしい」とダム以外の利水対策を検討するよう求めた。

以下、長崎新聞7月31日記事より

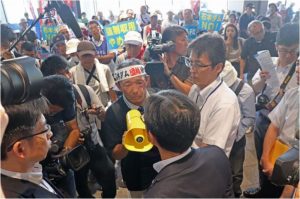

石木ダム建設事業に反対する地権者や市民団体などの約200人が7月30日、約6時間にわたり長崎県庁内で抗議活動を実施し、庁内は一時騒然となった。家屋を含む土地の明け渡しを地権者に求める県収用委員会の裁決が出た中で、地権者らの不満が爆発した形となった。

県庁の担当者らに詰め寄る地権者ら(長崎新聞より)

熊森から

ダムは百害あって一利なし。

川は流れていてこそ価値があるのです。ダムでせき止めると、水は腐り、ダム湖にはヘドロがたまり、大自然破壊となります。

多くの生き物が死に絶えます。

このようなムダなダムを、なぜ我が国は造り続けるのか。

日本熊森協会顧問の京都大学今本博健先生が書かれた「ダムが国を滅ぼす」を読まれたら、答えは一目瞭然です。

ただただ、建設利権だけなのです。

建設会社と口利き政治家(報酬相場は、ダム建設事業費の5%)を潤すことだけのために、愛する故郷を失わねばならない。

50年間ダム建設に反対し続けてきた地元住民のみなさんの無念ぶりはいかばかりかと思いやると、胸が苦しくなります。

土建業の公共事業で経済を発展させようという戦後の経済政策から、もういい加減に脱却しないと、国が破滅してしまいます。

建設会社のみなさんは、これからはダム建設ではなく、放置人工林の広葉樹林化・天然林化を公共事業にする時代です。

乗り遅れないようにして下さい。これだと、誰も泣かすことなくもうけられます。精神衛生にもいいですよ。

7月30日、反対し続けてきた地元住民のみなさんは長崎県庁を訪れ、強制収用の取り下げを求める中村法道知事宛ての要請書を提出しようとしたようですが、知事は出張中で不在。副知事は「公務中」を理由に姿を見せなかったそうです。

長崎県側のコメントは、「大騒ぎになってしまい非常に残念」というものだったそうです。

なんだこれ???ふるさとを奪わないでほしいと全身全霊、体を震わせて訴えている地元住民に対する県側の思いやりのなさ、まるで他人事には、唖然とします。完全に、政治も司法も人権も不在です。私たち国民はこのような状況を認めてはならないと思います。やがて我身にも、この生きづらさが襲ってきます。

熊森は自然保護団体としてはもちろんですが、人間としても、おかしいことにおかしいと勇気をもって声を上げ続けてきた地元住民のみなさんに、心から連帯の拍手を送ります。

ダムは100%、自然破壊以外の何物でもありません。

わたしたち国民は、建設会社と口利き政治家の嘘にだまされないように、もっと勉強しなければなりません。

権力の暴力である強制収用は、今も昔も、絶対にあってはならぬものです。

<石木ダム問題について書いた2019年3月30日のブログを、もう一度以下に再掲させてください。>

たとえ、どんなに意味のあるダム工事計画であったとしても、50年間も住民が立ち退きたくないと断り続けているのですから、完全に行政の負けです。

行政が最後まで残っている13家族を説得できなかったのです。

そんなところにダムを造る権利は国にも県にも市にも誰人にもありません。

もはや基本的人権を認めるかどうかの問題です。

いくら自分がいいと思っても、相手が絶対嫌だということは、してはならないのです。

これは、人間社会に於ける最低限のルールだと思います。

私たちも長崎県知事に、石木ダム建設地を強制収用しないようお願いしましょう。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ