ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

リニアよ、南アに穴を開けるな

以下は、朝日新聞の投書欄からです。拡散希望!

リニアよ、南アに穴を開けるな

無職 服部隆(静岡県 66)

山を愛すること48年。私を育ててくれた南アルプスにリニア中央新幹線のトンネル工事が迫っている。「自分の腹に穴を開けられる思いだ」と山を愛する知人が語ったが、これは南アルプスに登ってきた者に共通する思いだ。

大問題なのは、トンネル残土を無謀にも大井川上流部に投棄するログイン前の続き計画と、掘削による枝谷の流量減少だ。とりわけ、JR東海の試算で「毎秒2トン」の減水は、南アルプス南部の生態系に深刻なダメージを与えるだろう。

かつて谷でばったり出会ったツキノワグマは、清流をおいしそうに飲んでいた。荒川岳直下の谷でも2年前、ツキノワグマのふんを見つけた。生きものにとって水辺がいかに大切な場所かと思うと、心が痛む。JR東海の回復措置への言及も不十分だ。このままでは豊かな生態系が失われかねない。

「速さ」のために、過酷な自然の中で生きる命を奪う権利があるのか。傲慢(ごうまん)のツケは必ず私たちに返ってくる。南アルプスに穴を開けてはならない。

熊森から

南アルプスに穴を開けてまでもうけようとする人達は、もはや正気ではない。狂ってしまっている。

この様な取り返しのつかない大環境破壊問題の真相を報道しないマスコミや関心を持たない国民に、なんとか、目を覚ませてもらいたい。

祈る思いです。

改正法案衆院審議始まる 国有林内の人工林伐採跡地は未来の林業のためにもせめて針広混交林に

2019年5月8日から衆議院農林水産委員会で、「国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案」の審議が始まっています。この法案のことは3月2日のブログでも紹介しました。

5月9日の議員のみなさんの質疑のようすは、インターネット(衆議院3時間3分)で見れます。(長時間ですが、とても面白くて参考になりますので、可能な方は是非ご覧になってください」)

日本に住む私たち全生物の大切な財産である国有林の今後50年の姿が決まる大切なターニングポイントです。多くの国民の皆さんに関心を持っていただき、声を上げてもらいたいです。

林政審議会(平成31年2月20日)の配付資料:林野庁という資料によると、わが国の森林面積のうち3割にあたる761万ヘクタールが国有林で、そのうち3割にあたる232万ヘクタールが戦後の拡大造林政策で植えられたスギ・ヒノキ・カラマツを中心とした針葉樹の単一人工林です。

林業不適地とされる急傾斜地や林道から離れた奥山にあるものを除く人工林が、今回の伐採対象地で、50年の伐期を迎えているそうです。

広大な面積にびっしりと植えられたスギの人工林

この法案は簡単にいうと、「林業の成長産業化をめざす」という名目で、国民の膨大な税金を使って国有林内で国が育ててきた人工林の樹木伐採権を、「意欲と能力のある林業経営者」と呼ぶ、実質、大手の林業会社に数百ヘクタールの人工林を最高50年間提供するものです。こまごまとした私有林の人工林と違って、国有林の人工林は広くまとまっており、道路も入っているので、材を搬出しやすく有利です。しかも、伐採後の再造林は国が経費を持ち育林もしてくれます。樹木を採取する前に、樹木料を国に納付しなければならないなどいくつかの制約があり、中小の地元林業会社の参加は難しいと考えられます。

これが林業の成長産業化を促進させることになるのでしょうか。大手素材生産会社はもうかるかもしれませんが、一から自分たちで苦労して育てた木を伐るのでなければ、ただのバイヤーであり、林業とは言えないのではないでしょうか。

国有林問題を報道するマスコミ人がまずいないので、ほとんどの国民が何も知らないうちに事が進んでいっています。

今後、5月14日には参考人招致が予定されているそうです。

私たち熊森は、今回の法案による皆伐地は、スギ・ヒノキ・カラマツの再造林ではなく、原則として以前のように天然林に戻していただきたいです。

国有林は、本来、公益のために存在するのであって、経済活動の場となる林業には使うべきではないと考えます。

どうしても林業用地にしなければならない国有林があるのなら、そこは、その山に合った針広混交林施業を施していただきたいです。

50年後、何の材を育てておけば売れるのか、誰にも予測できません。

人気の建材が、スギ・ヒノキ・カラマツに代わって、ケヤキやクリに代わっているかもしれません。

針広混交林にしておけば、公益的機能の増進はもちろんですが、未来の林業のためにもなります。

パルプ、家具材、バイオマス燃料などは、断然、広葉樹がいいです。

スギ苗を植林後放置したため、広葉樹が自生し、針広混交林になった山

熊森としては、急傾斜地や林道から離れた奥山にある国有人工林を放置してもらっては困ります。

材の搬出は不可能でしょうが、群状皆伐などを施し、こちらは天然林に戻していただきたいです。

新潟県上越市が人道的判断、市街地に迷い込んだ子グマを山奥へ放獣!

5月9日、クマの目撃が相次いでいた上越市の中心部で、子グマが捕獲され、全国ニュースに取り上げられました。

クマは子グマで、人身事故は起きていません。

熊森本部は、さっそく行政担当者に電話でききとりを行いました。

以下は、その報告です。

上越市の担当者:捕獲した猟友会の方が保護され、本日10日の朝に、市の西側の山奥に放獣しました。

猟友会のお話では、子グマと言っても自分で木に登って自活できる能力をもっていたということで、親から離れたばかりのクマだろうということです。

熊森から

人道的な対応をとってくださった上越市と猟友会の方に、感謝を申しあげます。

新潟県ではクマの捕獲許可権限が市町村にあります。

ぜひ、他の市町村でも、このような人道的なご対応をお願いします。

今回も、熊森会員の皆さんが、この子グマを案じ、市の担当者に「必ず放獣してあげてください」と電話してくださったようです。

いつも、ありがとうございます。

2019年兵庫県クマ大異変 1月1日~5月10日までの県内目撃数はたった3件 但馬地方は0件

「今春、クマを全く見かけない。なんか変だよ。」但馬地方に住む住民から電話をいただきました。

そういえば、熊森本部では連休中に、クマのことで飛び出すことがあるかもしれないと構えていたのですが、全くそのような情報は入りませんでした。

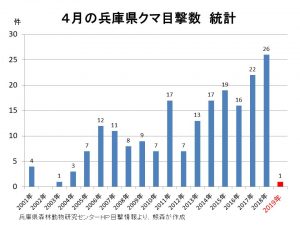

冬ごもりが明けてクマが出て来るようになる4月のクマの目撃数の19年間の変化を、グラフにしてみました。

wクリックすると、グラフは大きくなります。

兵庫県のクマが絶滅危惧種だったころの2001年や2002年にも、4月の目撃数が少ない年がありました。しかし、最近は、爆発増加という言葉はさすがに県庁も撤回したようですが、クマが増え過ぎて800頭を超えているとして、昨年度も、58頭のクマを無差別罠にかけて有害捕殺した兵庫県です。

いったい何が起きているのか。自然界のことは人間にはわからないことだらけです。熊森本部は今後も様子を見ていきますが、いったいこの目撃数の激減はどう考えればいいのでしょうか。クマの保護団体としては、不安になってきました。

都市部に配分された森林環境譲与税の使い道提案(2)市民や子供たちの森林学習に使う

今や国民の9割が、森から離れて都会で暮らす時代です。実は、これはとても怖いことなのです。森に生かされていることを日々実感して森と共に暮らしてきた私たちの祖先の感性が、都会暮らしではすっかり失われてしまいます。

その結果、森の破壊や荒廃に関心のない国民が、大量に誕生してしまっています。(現在の日本の姿)

これは、日本文明崩壊への道です。(森≠林)

そこで、市民や子供たちが、生物の多様性や水源の森の保全の重要性を理解できるような講演会や体験学習が必要となります。

<実践報告>

放置人工林地帯に広葉樹苗を植樹する尼崎市の中学生たち 兵庫県朝来町1998年

1998年秋、尼崎市立園田東中学校3年生330名の義務教育最後の遠足を、当時の学年主任が、奥山人工林地帯での実のなる木の植樹と決めました。

予想通り、最後の遠足は、遊園地でパーッと楽しく遊ばせてほしいという生徒たちから、強いブーイングが出ました。

そこで、体育館に学年全生徒を集め、理科教師2名が、戦後造り過ぎた人工林が放置されて大変なことになっているという話をしました。ひとりは都市出身者、もうひとりは奥山出身者です。

説明会後、遊園地に行きたいという声は生徒たちから消えていました。ひとりの男子生徒が、「先生たちの話を聞いていて、泣きそうになったわ。人工林が大量に放置されて、野生動物や地元農家がえらい困ってるんやな。しょうがないな。山奥行って、広葉樹を植えてやるわ」と言ってきたのを、今も覚えています。(中学生は、まだ純粋なのです)

いよいよ当日。普段より30分早く登校。大型バス8台を連ねて兵庫県朝来町の伊由峠に向かいました。バスが兵庫県の人工林地帯に突入すると、バス酔いで気分が悪くなっていた生徒たちまでもが思わず立ち上がって「ワアーッ」と、びっくりして、窓の外の景色を見ました。

「これは、話に聞いたよりひどい!どこまで行っても、スギ以外何もない。まるで死の世界や。これでは、野生動物たちが山から出て来ざるを得んなあ。農家も大変やなあ」生徒たちの目が輝き出しました。

朝来町から提供された広葉樹の植樹地は、トンネル掘削工事で出た残土置き場です。

ここでまず、地元の方たちから林業や農業の大変な現状を聞かせていただきました。生の声は、生徒たちの胸に響きます。

植樹地は、土が固い上、石も多く、生徒たちは穴掘りや土入れに苦労していましたが、一人残らず目を輝かせて作業に取り組んでいました。(信じられない光景でした)

朝早く出たのに作業に手間取って、お弁当の時間が午後2時にずれ込みました。しかし、みんな喜々として文句ひとつなし。(信じられないできごとでした)

帰りのバスの中で生徒たちが口々に語りました。

・僕ら今日、役に立ったなあ。僕らにも地球環境のためにできることあったんや。うれしかった。(一番多かった声)

・がんばって植樹したけど、帰りのバスの中から振り返ったら、山に何もしなかったのと同じくらい植樹地が小さい。

・日本中の中学生の最後の遠足を、奥山人工林地帯で広葉樹の植樹にしたらいい。

・すごい思い出になった。遊園地より良かった。

このたった1日の校外学習が、生徒たちを信じられないほど大きく成長させました。

よほどうれしかったのでしょう。卒業後何年かして、バスを1台チャーターし、元生徒有志たちが植樹地に出かけました。

今ではこの場所は、秋になるとドングリやクリの実がたくさん実っています。

(あれから21年。残念ながら周りの放置人工林は、今も放置されたままです。奥山天然林化は、まだ全く進んでいません。)

森林環境譲与税でこのような森林教育を市内全校が行えば、森を大切に思い、林業や農業の問題にも心を寄せる若者たちが育つと思います。

そのためには、まず、森林環境譲与税で森林教育の入門書として、「クマともりとひと」(1冊100円)を購入して、全先生たちに配っていただくことから始めなければなりません。

p.s空き家が大変多くなっている今、林業の成長産業化をめざすためにとして、無理に国産材を使って新たに家を建てなくてもいいと思うのです。みなさんはどう思われますか。

都市部に配分された森林環境譲与税の使い道提案(1)奥地市町村の奥山天然林化を共同で行う

今や、自主的なものも含めて報道規制が強まっており、ほとんどの国民は国策の失敗など知りません。

結果として失敗した国策の一つが、林野庁の拡大造林政策です。山奥に大量に放置された人工林が引き起こしている問題は、もはや、はんぱなものではありません。

待ったなし 延々と続く放置人工林の内部 撮影:和歌山県

税の創設理由と本心の違い

森林環境税及び森林環境譲与税は、「パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、創設する。」となっています。

しかし、放置人工林の崩れによる近年の死者の増加を見るにつけ、林野庁の本心としては、パリ協定などどうでもよくて、一刻も早くこの国から放置人工林を消し去りたいという思いに駆られているのではないかと推察します。

(林野庁は、表向きには今もなお、山が崩れるのは豪雨のせいであり、放置人工林とは無関係という見解ですが・・・。責任問題に発展する恐れがあるので、口が裂けても、放置人工林と山崩れの関連を認めないのだろうと思われます。)

都市市民への気遣いなど不要なのに・・・

森林環境税及び森林環境譲与税は、都市市民にも一律に負担を強いるため、都市市民の賛同を得なければなりません。

その為の気遣いからか、総務省は 市町村に配分する森林環境譲与税の50%を「私有林人工林面積」、20%をが「林業就業者数」、30%を「 人口」の比率によって配分することにしました。

熊森としては、30%も「 人口」比で配分しなくても良いと思います。

そんなところにお金を回す余裕など、ないはずです。

国として、放置人工林を消し去ること、天然林に戻すことに全力投球しなければならない緊急事態なのです。

人口比など3%で十分です。放置人工林の窮状を説明すれば、都市市民は納得すると思います。

たかだか30%と言っても、大都市になると、人口が多いのでかなりの額になります。

税の使い道が思いつかない都市

いくつかの都市に電話をして使い道を尋ねてみたところ、何に使えばいいのかわからないのでとりあえず積み立てるというところがいくつかありました。(うーん、熊森としては、その町の水源の森がある郡部に税を回してあげてほしいなあと思います)

尼崎市に対し、環境教育に使って欲しいと熊森本部が陳情

兵庫県尼崎市は、町全てが都会であり、山はゼロです。

しかし、人口が46万人のため、2019年度は1700万円が配分されます。

(2025年度からは3600万円が配分されます。)

尼崎市では、国産材の利用促進を使途の中心にすれば森林整備につながるのではないかと考え、とりあえず本年度は、シロアリにやられている田能遺跡の高床式倉庫を、この税で新しく国産材を使って造り替えることにするそうです。

熊森本部としては、尼崎市に対し、森林環境譲与税を、子どもや市民が奥山天然林を保全・再生する大切さを学べるような環境教育に使って欲しいという陳情書を提出しました。

議会委員会を傍聴

2月26日に、尼崎市議会経済産業建設委員会でこの陳情に対する第1回の審議が行われました。

会議の最後に、経済管理課の方が、森林環境譲与税は、経済の中で考えたいと言われ、継続審議となりました。

4月23日に尼崎市議会経済環境企業委員会で、この陳情が審議されるということを聞いて傍聴に出かけました。

4月から職員が新しく入れ替わっており、今年からこの部署に来ましたという人でいっぱいでした。

森林環境譲与税の使い道を決めるのは、財務部財政課で、公共物の木質化の予算の中で考えていくことが確認されました。

その後、議員と担当課職員の間で、森林環境譲与税の使い道についての質疑が約20分間ほどありました。

熊森が尼崎市のある小学校で、奥山水源の森保全の大切さを伝える環境教育を17年間続けていることを知っている議員が、1校だけではなく、このような森林環境教育を全市に広めたらどうかと提案されました。

また別の議員は、個々の自治体を越えて広域的に使うことを考えてみてはどうかと提案されました。(担当部署が、即否定)

民間のアイディアを募ってみたらどうかという提案もありました。

この税を何に使ったかは、毎年、全市町村がインターネットで公開することになっています。1年後、どのような使い道がなされたか全てわかります。

熊森は、東京都や横浜市が100年先1000年先まで見据えて、山梨県の奥地で広大な天然林を水源林として購入していることを、高く評価しています。

将来を見据えられてこそ政治だと思います。

全国的に奥山開発や奥山人工林化で山からの湧水がどんどん減ってきている今、使い道が考えられない都市部の森林環境譲与税は、水源の森となる奥地の市町村の奥山天然林化に使ってもらうことも考えるべきではないでしょうか。

山からの湧水が消えて一番に滅びるのは都市です

参考文 林野庁が出している月刊誌「林野」2018年2月号

特集 森林環境税(仮称)と森林環境譲与税(仮称)の創設より

(税の使い方の例)

都市部の市町村においても、森林整備を支える木材利用等の取組を進めていただくとともに、例えば山間部の市町村における水源の森づくりを共同で行ったり、都市部の住民が参加しての植林 ・ 育林活動を実施したりといった新たな都市・山村連携の取組も各地で生まれることを期待しています。

都市は、この税をまず何に使うべきか

市議会の委員会を傍聴してみて、都市部がこの税を使うべき最初の用途は、放置人工林の弊害がわかりやすく説明されている熊森小冊子を担当職員全員に購入していただくことだと確信しました。

都市に住んでいて、奥山荒廃の実態を知らない、見たこともない職員に、森林環境譲与税の有効な使い道など思いつくはずがありません。

読後は、現地を視察する予算を組んで下さい。熊森がご案内します。まずはここからでしょう。

宮崎県は44の伐採業者を選定 伐採面積の8割を再造林の方針 拡大造林の反省はあり?なし?

- 2019-05-06 (月)

- くまもりNEWS

宮崎県延岡の夕刊デイリー4月10日記事によると、森林管理経営法の施行にあたって、宮崎県は山主に代わって放置人工林を伐採し材を販売する「意欲と能力のある林業経営者」を、第一弾として44業者選定し、登録証交付式を行ったそうです。

宮崎県の森林面積は58万ヘクタールですが、うち33万ヘクタールがスギやヒノキの針葉樹だけの人工林です。(人工林率は、57%の高率です)

33万ヘクタールの人工林のうち、約10ヘクタールはすでに森林経営計画が策定されており、林業用に利用されています。

残り23万ヘクタールの人工林が森林管理経営法によってどうなるのか、熊森は注目しています。

新聞報道によると、宮崎県は、放置人工林を伐採した後、8割の面積を再造林する方針だそうです。

これでは、スギやヒノキを植え過ぎたことによる生物の多様性の喪失や、将来の水源確保の不安などへの反省がなさすぎるのではないかと思い、宮崎県庁担当者に問い合わせてみました。

宮崎県は、スギ素材生産量が27年間日本一という林業県です。

国内の木材需要が落ち込み、長年、低迷が続いてきた日本の林業ですが、最近は韓国や中国の木材需要が急増しています。

九州材は地理的に近いということもあって、輸出に舵を切ったところ、輸出材がこの10年で30倍にも急成長しているそうです。

しかし、売れるから、もうかるからで、山を林業や経済の視点でしか見ないと、後で取り返しのつかないしっぺ返しが来ます。

2019年度は、森林環境譲与税として、宮崎県に1.1億円、県内市町村に、4.6億円が配分される予定だそうです。

(2023年からは、県に1.7億円、市町村には15.6億円)

8割も再造林するのではなく、森林環境譲与税を使って天然林を再生してほしいとお願いしたところ、業者は伐採搬出してもうかる場所の放置人工林しか伐採しないので、現在未利用の放置人工林23万ヘクタールの8割が再造林されるという意味ではないということでした。森林管理経営法の施行によって、いったい、何万ヘクタールの放置人工林が伐採されることになるのか予測がつかない上、今後どのように進めていくか未定部分が多いということでした。

宮崎県森林環境税(県民一人500円)も調べてみましたが、どちらの森造りにも、野生動物の棲める森を復元するという観点がありません。

人間至上主義は人間を滅ぼします。

宮崎県には、林業や人間のことばかりではなく、他生物のことも考えた森造りにもがんばっていただきたいです。

森林経営管理法、森林環境税法・森林環境譲与税法、どちらも始まったばかりなので、どうなっていくのか、熊森は、地球環境保全や自然保護の立場から目を光らせていきます。

以下は、2018年11月に林野庁の外郭団体である森林総研四国支所が開催した講演会の概要です。

四国や宮崎県のことが発表されています。

4月から「森林経営管理法」スタート 放置された私有人工林は市町村が管理、企業が伐採の流れに

生物の多様性や水源を失うとして、私たちが27年前から訴え続けてきた放置人工林問題。

最近は豪雨による崩れが激しくなり、野生動物だけではなく、人間も命を失ったり財産を失ったりすることが増加。もう待ったなしです。

事ここに及んで、国は、やっと重い腰を上げ、2018年に森林経営管理法、2019年に森林環境税・森林環境譲与税法を、国会で矢継ぎ早に成立させました。

突然の法案提出→成立だったため、放置人工林を抱える山主さんにどれくらい新法が周知徹底されているのかわからなかったのですが、和歌山県有田市と海南市で配布されているフリーペーパー「アリカイナ」の本年3月号に、興味深い記事が掲載されていました。

「アリカイナ」によると、今年2月9日に、和歌山県有田川町・旧清水町地区で開催された山林所有者説明会に、約200人が詰めかけたということです。やはり、具体的にどういうことになるのか、みなさんよくわからず、心配になられたのだと思います。

森林経営管理法によると、市町村は、放置人工林の所有者を調べ、森林管理の委託希望をたずねたり管理委託のお願いをしたりして、管理権を得ます。所有者不明の場合はホームページや掲示板で広告し、半年たっても連絡がなかった場合は、その森林を市町村の管理下におきます。

一方、都道府県は、意欲と能力のある林業経営者(企業)をリストアップします。市町村は、管理下に置いた森林のうち、もうかりそうな山は、リストアップされた企業に伐採や収益の権利を与えます。

「アリカイナ」によると、無断で人の山の木を伐って販売してもうけるのは、盗伐に匹敵するほどの財産権の侵害である(憲法29条に抵触)と森林経営管理法に反対している専門家もおられるそうで、山主にも結構反対者がいるということです。有田川町では、山林所有者への意向調査は、10年かけて行う予定だそうです。

熊森としては、放置人工林は余りにも弊害が多く、亡国につながるため、国としては一刻も早く手を打たなければならないと思います。しかし、どんないいことでも、強制は許されません。市町村山林担当者は、何とか山主さんとよく話し合っていただいて納得されたところから、管理方法、供給過多による材価低下を防ぐための計画的な伐採、伐採後の跡地の処置、販売利益の分配など、スムーズに事が運ぶように、がんばっていただきたいです。現在、全国市町村の3分の2には、山林担当職員がいないということです。放置人工林をかかえる市町村に、優秀な山林担当者を付けることが、森林環境譲与税を使って第一になされるべきことでしょう。

ただ、放置人工林は、材の搬出が不可能、または、無理して搬出しても搬出経費が掛かり過ぎて赤字となるため放置されてきた山林であることが多く、民間企業が無理に材を搬出しようとして、大型機械を入れて無茶な林道造りを実施し、どうせ他人の山、後は野となれ山となれで、山をずたずたにしてしまわないか心配です。市町村の強力な監視が必要です。

市町村は、企業に、山神様や野生動物たちの存在を忘れないようにすることを指導していただきたいし、放置人工林を天然林に戻すことで、林業者(山仕事)に森林環境譲与税から多額のお金が支払われるようにしていただかなくてはなりません。また、人口減、空き家増加、和風建築の需要減を考慮していただき、拡大造林政策の失敗を深く反省して、50年後の放置人工林を造るようなスギ・ヒノキの再造林だけはやめていただきたいです。

今後、あちこちの市町村で、森林経営管理法の実施に当たり、山主への説明会が持たれると思います。林森経営管理法がどのように進んでいくのか、私たちにはわからないことが多くあります。情報をお持ちの方は、熊森本部まで情報提供いただけたらありがたいです。

第22回くまもり全国大会 盛会でした!

- 2019-05-02 (木)

- くまもりNEWS

生命にあふれる豊かな森再生へ、決意を新たにしました

4月27日(土)第22回全国大会、10連休の初日でしたが、全国からたくさんのみなさんにお集まりいただきました。

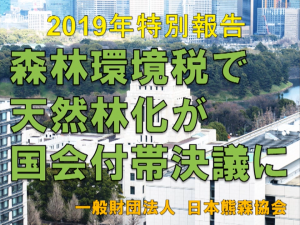

今年の全国大会の目玉は、森林環境税法のロビー活動の成果として、「広葉樹林化」を求める附帯決議がついたこと。特別報告のコーナーで報告しました。

室谷会長が、「広葉樹林化とその体制整備を進めることを求めた附帯決議を、たくさんの方と協力し、私たちの力で実現させましょう!」と呼びかけました。

ロビー活動にご協力いただいた赤松正雄顧問(元衆議院議員)、「放置人工林の天然林化を」と国会で質問し、附帯決議がつくようご尽力いただいた高井崇志衆議院議員、片山大介参議院議員(くまもり顧問)も駆け付け、ごあいさついただきました。

赤松正雄顧問 |

ご参加いただいたみなさん、お手伝いをいただいたみなさん、本当にありがとうございました。

この1年も、次世代のため、他生物のため、豊かな森再生をめざして、全国で活動をしていきます。

みなさんも、ぜひ、私たちの活動にご参加ください!

第23回全国大会は、2020年5月2日(土) 於:ホテル ヴィスキオ(尼崎市)です。ご予定ください。

【くまもり本部】春の森林整備活動中

- 2019-04-19 (金)

- くまもりNEWS

日本熊森協会です。

(1)兵庫県三田市の里山保全 4月1日

以前、大学生のみなさんや家族連れなど、多くの方々に皮むき間伐をしてもらった場所です。

ヒノキの人工林ですが、かなり内部が明るくなってきており、場所によっては、アラカシ等の常緑広葉樹の下層植生が多く育ってきていました。

自然は正直ですネ。

アラカシなどの下層植生

去年の台風で倒れた木で、まだ片づけられていない木がどれくらいあるか調べてみました。

あと少しですが、チェンソーがないと作業できません。

倒れかけの木

この日は、ノコギリしか持って行っていなかったので、ノコギリでできる範囲の片づけをしました。

ノコギリで倒木の枝伐り整備

4月に入ったというのに、突然雪が降ってきました。暖冬なのか、寒春なのか、訳が分からなくなりました。

人間の力では、計り知れない世界です。

この山の横に、新しく砂防ダムが出来ていました。こういう風景は、私たちには悲しいです。

この水路の中では、生き物たちは一切棲めません。

税金をこのようなことに使っていいのかどうか、もっともっと国民みんなが考えて議論する国になって欲しいです。

新しく出来ていた砂防ダム

(2)兵庫県三田市の里山保全 4月13日

この日は、チェンソーが登場したので、みるみる林内の片付けが進みました。

チェンソーの威力はすごいです。

チェンソーで林内整備

きれいになりました。

山主さんにも喜んでいただきました。

お疲れ様でした。

(3)兵庫県豊岡市の奥山植樹地(但東町大河内2)4月7日

植樹地は、和紙にするミツマタの黄色い花が満開でした。

今年は雪が少なかったため、防鹿柵が倒れていたのは3か所だけでした。

しかし、柵が倒れていないのに、苗木の多くが枯死したり、シカの食害を受けたりしていました。

頂芽にシカの食害

ここの植樹地は、苗木を1本もしくは2本ずつ、小さな防鹿柵で囲っています。

どうも、外からシカが柵内に首を突っ込んで、苗木を食べているようです。

苗木が大きくなってきたら、小さなパッチディフェンスではダメなことがわかりました。

そこで、この日は、小さな囲いを外して、シカの首が苗木に届かないよう、大きな囲いに造り直しました。

↓

この地域は、アベマキが多い地域なのですが、会員が育ててくださったクヌギの苗木が何本かあったので補植しました。

クヌギはかつて祖先が日本各地に苗木を植えて回ったため、地域固有の遺伝子がありません。

自然植生というより、人為活動の結果、どこのクヌギをどこに移動させても今更不問ということです。

日本熊森協会は遺伝子を調べたわけではないですが、江戸時代の苗木流通の記録とクヌギに付く虫を調べてみた結果、地域固有の遺伝子がないことを前から知っていました。

ここ人工林の皆伐跡地にも、「ツクシ」がたくさん出ていました。但馬にも春がやってきました!

大自然の中での森林整備活動は、心身がリフレッシュされて本当に気持ちがいいです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ