ホーム > 検索結果

検索結果

温暖化 の検索結果: 116件

【緊急提言】食料を求め出てきて次々と捕殺されているクマたちの絶滅回避と共存のために

- 2020-10-18 (日)

- くまもりNEWS

10月17日 全国クマWEB集会を開きました!

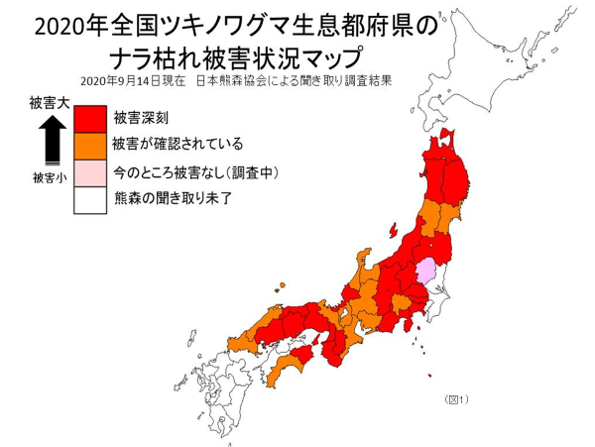

全国でナラ枯れが広がり、クマの秋の大事なエサであるどんぐりが枯死しています。

それだけでなく、今年は2年連続、山の実りの凶作の地域も多く、各地でクマがエサを求めて人里に下りてきて次々と捕殺されています。

昨年は、過去最多、6000頭を超えるクマが捕殺されました。 熊森協会は4月以降、クマ罠規制の強化を求める署名運動に取り組み、現在署名は1万8794筆に達し目標の2万筆まであと少しに迫っていますが、奥山ではエサが全くない状況が続いており、今のように人里に出てきただけでクマを捕殺続ければ、クマは絶滅します。

森と動物たちの危機的危機的状況をたくさんの方に伝え、1頭でも多くのクマたちを何とか救っていく行動を起こそうと、インターネットのウェビナーを使ったオンライン集会を開催しました。

北海道から四国まで50人が参加

会議には北海道から四国まで50人がインターネットを通じて参加されました。

参議院議員で熊森顧問の片山大介先生も参加され「全ての生物が共存共生できる環境をつくることは容易ではありませんが、私たち一人ひとりが取り組むべき課題です。人間たちの都合で大型動物の捕殺について目を背けるのではなく、私たちは問題解決に向け取り組まねばなりません」とお祝いのメッセージを寄せてくださり、会議でも「10月26日から臨時国会、来年1月には通常国会が始まり期間中に環境委員会の審議などできちんと(国に)説明を求めて、皆さんの不安に対する回答を引き出し、署名運動に関してもお手伝いできるよう頑張っていきたい」と話されました。

奥山にえさがない! クマ生息地の危機的状況~なぜ、クマの大量捕殺が止まらないのか

クマ保全担当職員水見より

戦後以降で東北6県分に相当する天然林が伐採されクマの生息地は人間による開発と環境破壊で失われ続けてきました。

さらに追い打ちをかけるように今年、エサとなるドングリを実らすナラが全国的に広範囲で枯れてしまい、山の実りは2年連続の凶作となっています。水見職員はグラフや写真を使いながら深刻な実情を訴えました。

|

しかし、人里に現れたクマたちは見つかると追いかけ回され、問答無用で殺され続けています。

海外では、同じように人里に現れても、日本のように追いかけ回されたり、すぐに殺されたりはせず、そっと立ち去るのを待つように扱われているのが自然な姿です。

ところが、最近の日本ではクマの出没が相次いでいることについて、一部のメディアは人里に相次いで出てくるクマを研究者の言葉を借りて「新世代グマ」などと表現し人身事故を起こしていると報道しています。

絶滅回避と共存のための5つの提言

会長 室谷悠子

クマにとってエサがない絶望的な状況が続き、人里にクマたちが下りてくる事態を簡単には止められない状況が続く中で、「クマの現状を知り、これから何をすべきか」と題して発言した室谷悠子会長は、熊森協会として、クマの絶滅を何としても避けたいと、「クマの絶滅回避に向けた緊急声明」(→全文はこちら)を発表しました。

| 【クマとの共存のための緊急提案】

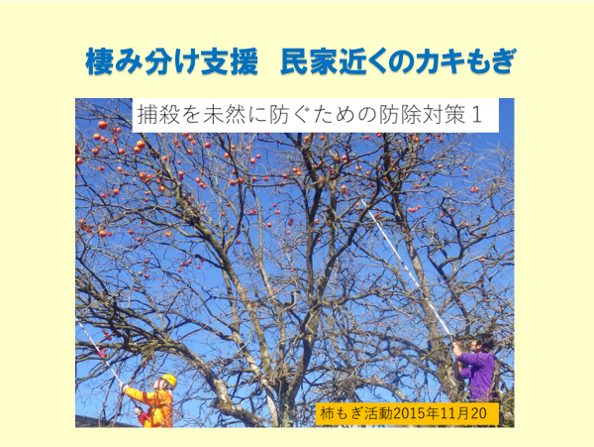

1 里のどんぐり、オニグルミ、カキ・クリなどをクマに分けてやってください。人身事故の危険がある場合は、もいで山へ運んでやってください 2 人身事故が起きないようにするためにも、できる限りの捕殺抑制を 3 クマが里に出てくるのを押さえるために、山裾にクリなどを植え、クマ止め林を造る必要があります 4 潜み場除去のための草刈りや誘因物除去など人身事故防止対策の徹底を 5 根本対策として、奥山の生息地の復元を

|

|

室谷会長は、「マスコミにも訴え、事実をできる限りたくさんの人に伝えて知ってもらいたいです。 私たちは、自ら実践していくことで何とかクマたちと共存することのできる国づくりをしていきたいです。

心ある全国の皆さんにお力を受け、助けていただき、何とか今からでも間に合うように、取り組みを続けていきます」と力強く宣言しました。

真実を広め、民間と行政が協力して行動を!

参加された方々からチャット機能を通じた意見交換や質問がさまざまに寄せられ、「きょうの内容をWEBでもぜひ公開してほしい」との意見もさっそくあり、室谷会長は「なるべくたくさんの人たちが共有できるようにしていきます」と約束しました。

最後に森山まり子名誉会長があいさつしました。

森山名誉会長は、森はなさんの童話「こんこんさまにさしあげそうろう」を手にとって示し、昔の兵庫県北部の但馬地方で子供たちが冬の大寒のころ、たくさんの食べ物を用意して「こんこん(キツネ)さまに差し上げよう」と山に食料を置き分け与えていた童話のストーリーを紹介。 「これが本来の日本の文化です。生き物にもやさしい文化だから水源の森も残すことができたのです。 今こそ私たちは、祖先の優しさを取り戻し、豊かな自然を取り戻しましょう」と語りかけました。

そして、クマたちの捕殺が止まらない中で、時間をかけて話を聞いてくれた行政担当者や、協力してくれた熊森支部のエピソードを紹介しながら「民間と、行政と、それぞれだけでできないことも、互いに力を合わせるとできることは増えてきます。 力を合わせて、政治を動かさないとだめです。 仲間をもっと増やしていけば、注目を集めることはできます。 ただ、思っているだけでは変わりません。 行動して、どんどん広めていきながら、大きな声にしていきましょう」と力を込めて呼びかけ、閉会しました。

| 報道機関のみなさんへ

クマの絶滅を回避し、クマたちの棲める豊かな森を残すため、問題の背景とどうすればよいのかを報道してください! 問題の解決へ向けて、実践活動を行っている日本熊森協会の本部・支部の活動も取り上げていただきたいです。 |

ナラ枯れの原因は虫ではない

- 2020-09-21 (月)

- くまもりNEWS

どんな問題にも原因があります。

その原因特定に誤りがあれば、打つ手は全て外れます。

ナラ枯れは2000年代になって、日本海側の豪雪地帯の冷温帯から始まりました。

熊森は当初、地球温暖化によってこの暖温帯の虫が、まだこの虫に抵抗力を持たない冷温帯の木々に上がって行って(地球温暖化)、中国起源の酸性雪で弱ったミズナラの木を(土壌酸性化)、虫が片付けに入ったことが原因ではないかと考えました。

しかし、現在、日本海側だけではなく太平洋側も、奥山だけではなく里山も、ナラ枯れが蔓延してしまいました。

今年のナラ枯れの猛威には今年の酷暑ともいえる異常な猛暑も加わって、全国の実のなる木が弱ってきたからではないでしょうか。

一方、国は、ナラ枯れの原因を、カシノナガキクイムシという長さ5ミリほどの甲虫であるとしています。

その結果、各地の山に大量の殺虫用化学物質を運び込んでいます。これで死ぬのは、カシノナガキクイムシだけではなく、全ての虫です。弊害の大きさは計り知れません。国の大量の薬剤散布にもかかわらず、ナラ枯れは北海道を除く全国に広がる一方です。人間にはこの虫をコントロールすることなどできなかったのです。

この虫は外来種ではなく、昔から日本の暖温帯にいた虫です。この虫でドングリの木が枯れるのなら、とっくの昔に、この国からドングリの木が消えていたはずです。

虫原因説から脱皮すべきでしょう。

当協会顧問の故宮下正次先生の研究によると、佐渡島では虫侵入の形跡が全くないのにミズナラが総枯れしていたそうです。こうなるともう完全に、ナラ枯れの原因は、虫ではなくなります。

土壌の酸性度を緩和すべく根元に炭をまいたところ、枯れそうになっていたミズナラが何本も生き返ったということです。

ナラ枯れの原因は、直接的には虫であったとしても、地球温暖化、酸性雪雨、大気汚染などの人間活動の総合作用によって、木々が弱っただけではなく、土壌内の共生菌である微生物たちが変化したり衰えたりしていることではないでしょうか。

この目に見えないミクロの世界で行われている多種多様な微生物たちの働きは、永遠に人間がはかり知ることができない世界であり、まして、人間がコントロールすることなど不可能です。人間はもっともっと謙虚にならねばなりません。

一時の楽さや便利さを享受するため、たった一つの母なる地球環境を壊し続けていくのでは、人間は余りにも愚かであまりにも無慈悲な動物です。

「人間は発展するために生まれてきたのではなく、幸せになるために生まれてきたのです。」

ウルグアイ 元ムヒカ大統領

リニア新幹線を筆頭に、水源の森を壊してまでこれ以上の便利さを求めることは、不要なばかりか人類の自殺行為です。

流れを変えるには大きな声が必要です。熊森は心ある皆さんの声をひとまとまりにして、他生物のために、次世代のために、奥山水源の森を聖域化する力を持ちたいのです。ぜひ多くの方に熊森協会の会員になっていただきたいです。会費は、毎年の会員数を正確に把握するための年千円でいいです。年千円の会費で年4回の会報を送付させていただきます。(完)

もはや末期症状 クマたちが山から次々と出て来るその訳は

- 2020-09-01 (火)

- くまもりNEWS

今、日本では連日、クマたち野生動物が食料を求めて人里に出てきています。

そして、害獣や危険動物のレッテルを張られ、罠や銃で片っ端から人間に殺されていっています。(殺すと役場からお金がもらえる仕組みができあがっている)

なぜ、日本のマスコミは目の前の現象だけを報道して、その背後にある原因に誰一人触れようとしないのでしょうか。その知性のなさには、信じられない思いがします。物事にはすべて原因があるのです。その原因とは、

奥山生息地から動物たちの食料が消えてしまった!

8月下旬、熊森は兵庫県のクマ生息地を調査しました。

放置人工林で埋まっているクマ生息地、人工林の中は茶色一色で動物たちの食料は皆無です。

頂上にわずかに残された貴重な自然林の色が赤い。

頂上付近を望遠レンズで撮影

ナラ枯れの再襲来です。

自然林の中のドングリの木々が、「ナラ枯れ」という現象で今夏枯れてしまい、真っ赤になっているのです。山の実りの豊凶を論じる前に、木そのものがなくなってしまっているのです。

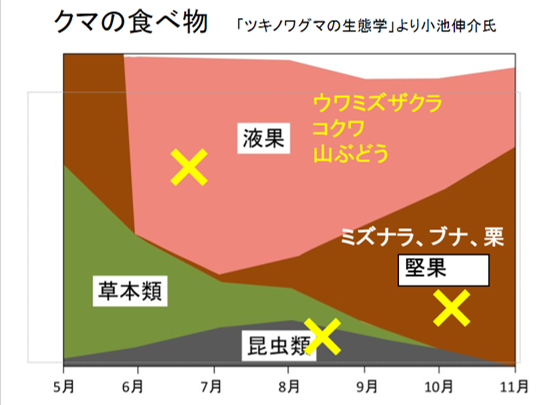

近年、森の中から、

昆虫が消え、

液果の実りが消え、

堅果(ドングリ類)の木が大量に枯れていきます。

この傾向は年々ひどくなっていく一方です。

こんな山に誰がした?

拡大造林、

放置人工林、

奥山にまで縦横に張り巡らされた道路、

酸性雨、

地球温暖化、

農薬の空中散布、等々。

すべて人間活動が原因です!

スギの人工林の前に1本だけ残っていた希望の星、クヌギ(ドングリの一種)の巨木も、今年のナラ枯れで枯れてしまっていました。

クマたちはこれを見て、もう生きられないと泣いていることでしょう。

集落周辺にかけた熊森の自動撮影カメラには、農作物を狙って、深夜、人間におびえながら夜な夜な出て来るクマたちが次々と撮影されています。

熊森自動撮影カメラ8月14日

23時50分、あたりの様子をうかがいながら、そっとクマたちが農作物に近づきます。

でも、電気柵や金網に阻まれて、中に入れません。

生きるために食べようとした。彼らのしたことは死刑に値するほど悪いことなのでしょうか。

野生動物たちが喋れたら、人間は金儲けのため、自分たちの快適さと便利さのため、私たちの生息地を取り返しのつかないまでに壊し続けてきました。わたしたちには食べ物がないのですが、どうすればいいのですかと訴えることでしょう。

熊森スタッフたちは、農作物をクマから守ったり、クマと人の事故が起きないようにしたり、連日地元に泊まり込んで地元の手伝いに大汗を流しています。まさに、クマと人の攻防戦です。ずっとブログの更新も止まったままです。

専門家と呼ばれる先生方は、この異常現象に対して、

クマの生息推定数を毎年どんどん増加させていって、相も変わらず、

クマが増え過ぎている。

クマが人を恐れなくなった。

クマが人間の作物の味をしめたことによる現象であると説明されています。

じゃあと、行政のみなさんは、増え過ぎたと言われるクマの捕獲(=捕殺)指示に躍起です。

大量のクマ捕獲罠を仕掛けているだけではなく、山中のシカやイノシシ用の罠に誤捕獲されたクマまで片っ端から殺処分しています。(法違反)

イヌブナの実りもゼロ。

今年の山の食料のなさは、2004年(平成16年)の再来だと地元の方の声。

皮肉なことに、人里のドングリやクリ、カキなどはよく実っています。(人間はいいな、おなか一杯食べている)

リニアをはじめ、今も自然大破壊に国家予算をつぎ込み続け、自然破壊によって生きられなくなった野生鳥獣は大量殺戮してしまう。弱肉強食の典型国家。

わたしたち人間の倫理観はどうなってしまったのでしょうか。

私たち熊森はもはや、良識ある一般国民のみなさんに訴えるしかありません。

こんなことを続けていて、私たち、そして私たちの子や孫は幸せになれるのでしょうか。

他者の不幸の上に築いた幸せは、いずれ必ず破たんします。(完)

滋賀県高島市で支部長地区長研修会を実施!

- 2020-07-22 (水)

- くまもりNEWS

~7月18日、19日 全国から34人が集まりました~

くまもりは、地域の自然や野生動物は、そこに住んでいる人たちが一番守ることができるという考えのもと、支部による地域に根差した自然保護活動をとても大事にしています。

全国支部地区長会は、全国で豊かな森再生や野生動物保全に取り組む、支部スタッフが一堂に会しての研修会です。

東京都支部など一部地域の5人はZOOMでの参加になりましたが、全国の13支部から21人と本部スタッフ7人の計34人の参加となりました。

今回のテーマは 「モデルをつくり、広げよう!」です。

「野生動物の生息地を奪い、自然を破壊してきた人類の限界が見えたコロナ禍の今だからこそ、支部のみなさんと熊森の実践活動をもっと広めていきたい」という室谷悠子会長のあいさつからスタート。

Part1 どうつくるクマとの共存

本部クマ保全担当の水見竜哉職員が新潟県南魚沼市の親子グマ3頭を昨年12月にくまもりが保護して5月に放獣するまでの活動を報告しました。

12月に南魚沼市の診療所軒下で冬眠しようとしていた親子グマが見つかったというニュースを知った水見職員らが現地に駆け付け、「冬の間はくまもりが預かって、春に放獣する」という了解を得るまでの緊迫した様子や、たくさんの方のご協力で、放獣ができたことを報告。

水見職員は、「熊森として、今後、放獣体制を全国で整備することや、捕殺に頼らない棲み分けのためのモデルをつくっていくことに力を入れたい。環境省をはじめとする全国のクマ行政が、共存をめざしたものに変えていけるよう、今集めている署名も頑張って集めましょう」と訴えました。

罠捕獲の規制やクマとの共存のための体制整備を求める署名。2万人をめざしています。 http://chng.it/yS4f8FF2

Part2 全国で豊かな森づくりのモデルを

本部の室谷会長の報告に続き、森林環境譲与税を巡る取り組みを愛知、長野、和歌山県支部の支部長らがそれぞれの取り組みを報告しました。

Part3 顧問による講演

くまもり顧問で前滋賀県知事の嘉田由紀子参院議員が「地球温暖化による豪雨災害とダムに頼らない流域治水」をテーマに講演してくださいました。

滋賀県知事時代に、ダム問題に取り組んだ嘉田顧問。トチノキ巨木保全のような水源の森保護をはじめ、流域で総合的な治水に努めることこそ、ダムよりもずっと有効な治水政策です、と強調。知事時代に近隣の近畿各府県知事らと協力して、大戸川ダムをはじめとした6つのダム事業を中止または凍結した経験をお話されました。

しかし、2年前の西日本豪雨をはじめとした「数十年に一度の大雨」が頻発し、「ダムがあってこそ、洪水は防げる」と巨大ダムの必要性を喧伝する声は根強くあります。

嘉田顧問は「ダムがあれば大丈夫というのは間違い。流域治水と住民の防災意識を高めないと生命は守れません」と強調されました。7月4日の熊本県の球磨川の氾濫で、川辺川ダムがあれば防げたのではないかという指摘もありますが、球磨川の推定流量を検証するとダムがあっても氾濫は防げなかったことが明らかとなったそうです。

さらに「洪水が起きればもともと水没する危険のある地域に住宅が建てられていることがあり、そういう場所では住民にリスクを伝えるよう訴えてきました。不動産取引の重要事項説明でハザードマップを示して十分に説明させるよう国土交通省も今年に入って取り組んでいます。そうした取り組みとともに、内水はん濫の防止や流域で川底を掘ったり堤防を強化するなど、ダム以外にしっかりと必要な事業を進めないと、洪水は防げません」と力強く訴えておられました。

熊森の本部や支部が全国で行っている動物たちの棲める豊かな森づくりは、災害対策としての森づくりでもあります。豪雨災害が多発する近年、水の循環を止め、大規模な環境破壊になるダムをつくるべきだという声も大きくなるなかで、自然と調和した治水はどのようなものか方向性を示していただきました。

夜の部ではフェイスブックやツイッター、インスタグラムなどSNSを活用したインターネットを通じた情報発信をテーマに議論を深めました。

2日目、滋賀県支部のトチノキ巨木群保全や分収造林跡地での森づくりを紹介

くまもり滋賀県支部のメンバーらの活動紹介。

地域の方々と裁判などもして、伐採危機から守った樹齢200~400年のトチノキの巨木群の保全や215haの元分収造林である「麻生林」での今後の森づくりなど、長年に亘り、滋賀県支部が力を合わせて取り組んできました。

最後に、参加した各支部長らが「この半年間に何を取り組むか」をテーマにそれぞれの支部活動について発表しました。離れていても、同じ目標をもって、支え合いながら、残りの半年活動を広げていこうと確認しました。

本当は、トチノキ巨木を見に行く予定でしたが、雨が続き、地盤が悪いため現地へは行けませんでした。その代わり、最後に、近畿2府4県1450万人の生命の水を支える琵琶湖を見ながらお昼を食べて解散。充実した2日間となりました。

今春から日本もネオニコチノイド系農毒の使用規制を始めるのか、熊森が農林水産省に問い合わせ

- 2020-02-28 (金)

- くまもりNEWS

ネオニコチノイド系農毒(農薬は、薬ではなく毒です。発売メーカーにイメージ操作されないように、熊森は正確な言葉で表現します)によって、沈黙の春が現実に起きていることを体験された方の衝撃的な訴えを、前回のブログで取り上げさせていただきました。

早速、何人かの読者から反響メールが届きました。

ありがとうございます。

その中のいくつかに、日本もついに2020年度春から農毒取締法が改正され、ネオニコチノイド系の農毒が規制されるという一見うれしい情報がありました。

情報源は、日経新聞2020年2月19日夕刊 電子版 「農薬規制、日本でも始動 虫や鳥など安全性チェック」のようです。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55807280Z10C20A2MM0000/)有料記事なので後半はカットされています。

熊森が農林水産省に確認

熊森本部では、「何事も、確認せよ」と先輩からいつも教えられているため、本部スタッフとしては、農林水産省の農毒対策室に、具体的にどんな動きが今春から出るのか、電話で聞いてみました。

農毒取締法は2018年6月に一部が改正され、2020年4月から全面的に施行されることになっているそうです。

熊森:どのような規制をどうやってかけるのですか?

農林水産省:①登録済み農薬の再評価制度と、②評価内容の拡充が主軸となります。

今まで登録されている全ての農薬について、今年度からデーターをメーカーに出し直してもらいます。それに基づき、2021年から農業資材審議会農薬分科会で専門家の先生たちに審議してもらいます。ミツバチは農業資材(?!)ですからミツバチへの影響は取り上げますが、野生の昆虫については環境省の農薬環境管理室が担当部署です。

欧州やアメリカの評価基準を参考に、日本の状況やその時々の知見に基づいて内容は刷新されます。

例えばネオニコチノイド系農毒であれば、国際的にミツバチへの影響が指摘されていることを踏まえ、日本でもその影響評価を取り入れようとしています。その評価によっては、使用方法の見直しや、登録の見直しとなり、強制力を持ちます。実際に見直しが行われるのが何年後になるかは、今のところわかりません。

・・・とのことで、なんとも悠長なお話でした。

記事では、農毒使用の規制が厳しくなるというポジティブな書かれ方をしていましたが…

日本での規制はこれから検討していくということで、規制が開始されるわけではないようです。

よくわからないのでネットで調べてみると、国会での質問が見つかりました。ものすごい知見の議員がいたものです。

川内議員は質問で、

―農薬の中でもネオニコチノイド系の残留基準は国際水準に比べて緩いものが多いにもかかわらず、その基準を引き上げるつもりはないのか。

―ネオニコチノイド系農毒とミツバチの大量死の因果関係が示されているが政府はどう考えるか。

といった点などについて膨大な質問を投げかけておられます。

しかし、政府の答弁は、

―今ある基準は食品の安全性確保の面から適切だと考えており、現時点では見直しは考えていない。

―日本でも過去に調査を行っているが、ミツバチの大量死とネオニコチノイド系農毒の使用の間に科学的な因果関係を確認するには至っていない。大量死の事例が日本では見られていない。

というものでした。

熊森から

2018年6月に農毒取締法の一部が改正された後の政府答弁がこれですから、日本国には今も危機感がないように感じました。

今ある農毒を見直そう、再登録しようという動きや、その枠組みを作ろうという掛け声はいいと思いますが、一刻も早く本当に規制を実現していただかないと困ります。

経済第一のあまり、様々な面で環境後進国といわれる日本は、農毒規制においても欧米から大きく遅れを取っているようです。

熊森は国を批判する気はありませんが、私たちが声を挙げていかなければなりません。

本当に大切な情報が国民に届いていないこともあって、省庁に電話をして問い合わせたり、国会質疑や答弁に目を通したりしない国民がほとんどだと思います。

自分の健康はもちろん、他生物や次世代に責任を持つためにも、多くの方がネオニコチノイド系農毒問題に関心を持ち、調べ、声を上げていくようにしていかなければならないと思いました。

尚、ありがたいことにこの問題について、声を上げている団体も少しあるようですから、みなさんも調べてみてください。

水源の森から、虫をはじめとする生き物が一気に消え、実りが消えました。原因は、酸性雨?地球温暖化?農毒散布?・・・その結果、生きられなくなった動物たちが山から一斉に出て来るようになると、害獣が増えたとして皆殺しにしている日本。こんなことでいいのでしょうか。今を生きる私たちの責任は本当に大きいと思います。みなさんがんばりましょう。

熊森は、安田さんたちと共に、ネオニコチノイド系農毒の即刻使用禁止を強く訴えていきます。

なぜこんなことに今や日本は野生鳥獣殺害大国

- 2020-02-12 (水)

- くまもりNEWS

近年、我が国では、毎年おびただしい数の野生鳥獣が罠や銃で殺害されています。

以下のデータは再掲ですが、みなさん、どう思われますか?

シカ・イノシシに至っては、毎年生息推定数の半数近くもが、多くは罠にかけられた後、槍で刺され、首を絞められ、高圧電気でショック死させられ、銃で撃ち殺されているのです。

子の悲鳴、母の悲鳴、野生動物たちの断末魔の叫びが聞こえてきそうです。

右後ろ脚がくくり罠にかかってしまったイノシシ(日本の山の中は罠だらけです)

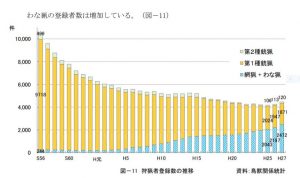

猟師が減っていると言われていますが、わな猟師は増えています。

急増している罠猟師

去年出会った罠猟師は、一人で100個の罠をかけており、駆除費として年間600万円を稼いでいると言っていました。

日本は明治になるまで1200年間、殺生禁止令が出続けていた国です。

狩猟を許されたのは、天皇家、将軍、マタギだけだったようです。

岡島成行著「アメリカの環境保護運動」岩波新書142の3ページには、江戸の終わりにペリーが黒船に乗ってやってきたときの話が書かれています。

黒船の乗組員たちは無数の鳥が人間を恐れることなくマストや甲板にやってくるのに驚いたとあります。これなら簡単だとばかり、乗組員たちが銃で鳥を撃ち殺したところ、日本人は、「なんと野蛮な」とあきれたそうです。結果、開国されたのですが、日米和親条約付則第十条に「(日本では)鳥獣遊猟は禁じられている。アメリカ人もこれに服すべし。」という項目が入れられました。

このように、生き物に畏敬の念を抱き、生き物の命を大切にしてきた日本でした。

なぜ野蛮な野生鳥獣殺害大国になり下がってしまったのでしょうか。

直接的な原因は、1999年の環境庁による「鳥獣保護法改正」です。注:国会では、改悪に「改正」という名が付くことがあります。

この法律で、それまであった、①狩猟、②有害駆除に加えて、③個体数調整という新たな野生鳥獣殺害方法(ワイルドライフ マネジメント)が導入されました。

個体数調整というのは曲者で、毎年、野生鳥獣の生息数を数えて(実際は野生鳥獣の数を数えることは不可能なので、推定計算をする)、人間が考えた適正頭数を超えていると人間が判断したら、生息地に入り込んで何の罪もない野生鳥獣を問答無用で適正数になるまで殺害して良いことにするものです。

当時、熊森をはじめ全国の自然保護団体が初めてひとつになり、人間に倫理観を失わせる残酷な手法である上に、生態系を大混乱に陥れるとして、個体数調整殺害の導入法案に猛反対しました。皆で大運動を展開し、廃案直前まで追い込みました。

しかし、残念ながら、大学の動物学教授たちが、日本では動物学を専攻しても就職先がないため、新しい仕事づくりが必要であり、教え子たちに就職先を作ってやりたいとして、強硬に法案を成立させてしまいました。

ここから日本が狂い始めたのです。

当初、地方自治体の行政担当者たちは、「何頭いるか正確な野生鳥獣の数など絶対にわからない上、何頭が適正数かなど人間にわかるはずがない」と、まともに取り合いませんでした。

しかし、国家権力というのは、有無を言わせません。

そのうち、地方自治体の行政担当者をねじ伏せて、各都道府県に野生鳥獣別に「保護管理計画」を作らせていきます。注:現在はほとんどが「管理計画」という名に変わっています。

表向きは、数が減ったら保護して、数が増えたら管理(殺害を意味する行政言葉)するということでしたが、当時からワイルドライフマネジメントを導入しようとした人たちは、殺害することしか考えていませんでした。

この法律を導入した学者たちの目論見は見事成功して、個体数調整(ワイルドライフ マネジメント)に携わる新産業がこの国に誕生しました。

毎年、野生鳥獣の生息数を推定計算する仕事、

毎年、適正頭数が何頭であるか計算する仕事、

毎年、多すぎる頭数分を殺害する仕事・・・

大量の野生鳥獣を殺害しても、生息環境がある限り、シカ・イノシシなどの野生鳥獣はまたすぐ元の数に戻ってしまいます。

よって、永遠に続く仕事(利権構造)が、出来上がったわけです。

そうこうするうちに、放置された奥山人工林の内部荒廃が進み、表土流出は止まらなくなり、山の保水力は低下。野生動物など棲めないまでに自然環境が劣化していきました。

そのうちさらに、酸性雨や地球温暖化などによって、奥山に残されていた貴重な自然林までもがナラ枯れや昆虫の激減、シカの食害などによって、一気に劣化し始めました。野生動物たちはもう奥山から出るしかありません。

ワイルドライフマネジメントに携わるようになった研究者たちは、生息地の荒廃問題には一切触れず、行政を回っては予算を組んでもらい、ひたすら野生鳥獣関連の数字ばかりを行政に提示し、推定生息数を計算しては増加していると発表し、仕事を得ようとしています。株式会社を作って大儲けする研究者まで出てきました。

熊森は一貫して、ワイルドライフマネジメントに反対してきました。

日本の行政は、環境省も地方自治体も、専門知識のない担当者が3年ごとにころころ変わって野生鳥獣を担当していく仕組みになっています。その結果、今や皆がワイルドライフマネジメントを受け入れるようになってしまいました。

日本の野生鳥獣たちにとっては悲劇です。

山が荒れて野生動物が棲めなくなり、人里に出てきて、中山間地の人たちが悲鳴を上げているのは本当です。

しかし、地元でも、殺さないで解決する方法があるなら、そちらを望む人は多いのです。

熊森は、野生鳥獣問題は野生鳥獣を殺さないで解決すべきだと考えています。

(1)奥山再生

一番にしなければならないのは、荒れた山をもう一度豊かにして、野生鳥獣が山に帰れるようにしてやる根治療法です。そこでの生息数の増減は自然に任せればいいのです。

(2)被害防除

二番目には、21世紀の猪垣となるしっかりとした防除柵を張りめぐらしたり、野生鳥獣の誘因物を除去したりして、被害を防除することです。

野生鳥獣にも社会があります。

毎年半数も殺してしまっていては、新しい個体ばかりになり、若い個体は老齢の個体から人との棲み分けなど生き方を学ぶ機会がなくなってしまいます。人間社会にもマイナスです。

環境省がワイルドライフマネジメントを導入して20年。

我が国は今や、狂気ともいえる野生鳥獣の大量殺害国家になりました。

このような恐ろしい思想は、人間社会をもむしばみます。

国や行政に、現状改革は全く期待できません。

熊森は23年間全くぶれずに声を上げ続けてきました。

●日本国民に今、声を上げる力があるかどうかにかかっています。

(完)

全ての生物に畏敬の念をもつ持続可能な文明へ

- 2020-01-09 (木)

- くまもりNEWS

今年も、全力で頑張ります

2020年、あけましておめでとうございます。

熊森協会は今年、設立24年目に入ります。

この間、ぶれずに大型野生動物と彼らの棲める森を、他生物のために、次世代のために、完全民間で保全・再生し続けてきました。

私たちの活動の多くは、本来、国が取り組むべき課題ですが、日本では、目先のことが中心で、将来のために、今、取り組んでおかなければならない自然や野生動物、環境問題は後回しにされています。そのため、国民として国を支える気持ちで、豊かな森再生に取り組んでいます。

快適な人工空間である都市に暮らしているとほとんど何も感じられないのですが、温暖化、酸性雨(雪)、農薬などの化学物質の氾濫などによって、自然環境は急速に恐ろしいまで劣化の一途をたどっています。

そのことを都市に住む人間にまで伝えてくれるのは、クマをはじめとする野生動物たちです。炭鉱のカナリヤのように危機を伝えてくれているのに、かれらが山から出て来ることの意味が分からず、駆除一辺倒で対応している現状は、愚かであり、道徳性や倫理観にも欠けたものです。

野生動物たちに残虐の限りを尽くしていることを、もっと多くの人が知れば、たくさんの人が共存へ向けて動き出すはずです。人間活動による自然生態系の崩壊が、私たち人間の生存をも危うくしていることを、マスコミのみなさんにももっと伝えていただきたいです。

日本熊森協会、まだまだ小さな会ですが、全生物と自然に畏敬の念を抱く持続可能な文明を取り戻すため、今年もがんばります。

2018年に2代目会長に就任した弁護士の室谷悠子が、会の先頭に立って全国を飛び回っています。

思いのある人がつながって、たくさんの声にならけなければ、国を動かし、世の中を変えていくことはできません。豊かな森を再生したい、野生動物と共存したいと考えている方は、ぜひ、会員となって、私たちの活動を応援ください(年会費1000円から会員になれます)。

追伸

熊森のフェイスブックのフォロワーが3000人を超えました。

今年は、もっと、もっと、たくさんの人に自然保護の最前線を伝えていきたいです。

ツキノワグマ捕殺、過去最多4000頭に迫る!可能な限りそっと見守って事故回避を:熊森緊急要請

- 2019-11-14 (木)

- くまもりNEWS

狩猟中止・捕殺抑制を求め、環境省と22府県へ緊急要請

2019年11月14日、日本熊森協会本部は、環境省及びクマの捕殺が多い府県に対し、今期の狩猟中止と、人身事故の回避と共存のため、冬ごもり(=数か月間飲まず食わず)に向けて現在必死で食い込み中のクマを怖がらせず可能な限り家中からそっと見守るよう、緊急要請文を提出しました。

クマは本来昼行性ですが人間を恐れており、通常、人里周辺では人間活動が見られにくい夕方から夜や早朝にかけてこっそり採食活動をします。

当会の聞き取り調査により10月末現在判明した都府県分だけで、ツキノワグマ3897頭、北海道ではヒグマ453頭が捕殺されていることがわかりました。捕殺は現在も続いています。

クマ大量捕殺の背景には以下のような実態があります。

①近年、クマを銃ではなく、米糠などの強力な誘因物を入れた大量の罠で獲るようになったため、無関係のクマまで誘引され過剰捕獲が生じている。

②シカ・イノシシ罠に錯誤捕獲されたクマを「鳥獣保護管理法」に反して殺処分している府県が増えてきた。

③春の時点で大量の捕殺許可を出し、被害のないクマを有害捕獲の名で次々と箱罠にかけ、殺処分している県がある。

④過激な報道によって、ツキノワグマが危険な動物であるという誤解が広まっている。

⑤自然現象ではなく、奥山人工林化や地球温暖化、ナラ枯れ、シカの食害等による生息地荒廃などにより奥山の食料が激減しており、今秋の山の実り凶作という事実も加わって大量出没が起こっている。(食い込み不足だと冬ごもり中に死亡するため、今もクマは必死で食料を探している)

今年度のクマ大量捕殺は明らかに行き過ぎで、乱獲となっています。種の保全上も、人道的な配慮からも、クマの食い込みを見守りクマが無事冬ごもりに入れるよう、環境省や都道府県がブレーキをかける必要があります。

| 【要請事項】

1 スポーツやレジャーでのクマ狩猟を、本年度禁止すること 2 クマが出没しただけで駆除しようとするような安易な捕殺を抑制すること 3 豊凶の少ない裏山のドングリや空家に放置された柿の実等を食べに来たクマには近づかず、可能な限り食べ終わるまでそっと見守ること(食べ終われば山に帰ります) ※人がクマを取り囲んだり追いかけたりして騒ぐとクマはパニックを起こし、逃げたい一心から近くの人に駆け寄り前足ではたいて人がひるんだ隙に逃げようとします。人身事故につながり危険ですので、クマが出てきたら人々は屋内に退避するよう地元をご指導ください。 |

環境の悪化により、人里に出て来ざるを得ない野生動物を「凶暴」という誤ったレッテルを貼り、片っ端から捕殺していては、野生動物と人との共存は不可能です。

当会には、連日、「クマが大量に捕殺されるニュースを聞き、胸が痛い。なんとかならないのか」「食べ物を求めて里に出てきているのだから、クマ防除のためにもいだ柿等は山に運んでクマにやるべきだ」という声も全国から届いています

私たち人間も、クマをはじめとする野生動物たちがつくる豊かな森に生かされています。感謝の心を持ち、大凶作で窮地に陥っている野生動物に対し、寛容な姿勢で見守ることができるような社会をつくるため、このような実態をたくさんの方に広めていただきたいです。

各府県への要請文は以下よりご覧いただけます

◆東北地方

◆関東地方

◆中部地方

◆近畿地方

◆中国地方

メディアの皆さまへ

多くの国民は、クマがこんなにも日本で過剰に捕獲されていることやクマが人里に出てくる背景、祖先がしていたようにそっと見守ることで人身事故が回避されることなどを知りません。

ツキノワグマはアジアに広く分布する中型の森林性のクマで、絶滅しやすい動物です。これまですでに広範な地域で絶滅してしまっており、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストではさらに個体数がこの30年に30~50%も減ったということで、国際的に「絶滅危惧種」に指定されています。

日本における過剰捕殺の実態を、たくさんの皆様に広めていただくようお願いします。

ツキノワグマによる人身事故125件(死亡1名) 9月末までに3453頭を捕殺 熊森が緊急声明

- 2019-11-10 (日)

- くまもりNEWS

2019年秋 熊森緊急声明

クマは人など襲いません

(マスコミのみなさんは、襲うという間違った表現をやめてください。この誤解によって、殺されなくてもいいクマが大量に殺されているのです。)

人身事故を防ぐためにも、クマに寛容であってください!

生きるのに必死のクマを見守ってやってください

不要な柿や豊作の里のドングリは、場所的に可能ならクマに与えてやってください

11月8日のNHKニュースによると、今年4月以降、全国でツキノワグマによる人身事故は125件です。山の実りゼロというあり得ない異常年だった2010年(147件)に次ぐ多さです。気仙沼市では死亡事故も1件起きました。

都府県別には、新潟が17人と最も多く、次いで岩手が16人、秋田と岐阜が13人、富山が9人、福島が8人、福井と長野が7人となっています。

都府県のうち75%に当たる24の府県が「クマの出没が増えている」と回答、半数を超える17の都府県では「市街地の中心部など、平年なら出没がみられない地区で出没しています。

捕殺されるツキノワグマの数もうなぎ上り。

遅い遅い環境省の速報値ですが、本日やっと9月末までのツキノワグマ全国捕殺数集計が発表されました。

その数何と、3453頭!

もうだめだ

一体、この国は、今年、何頭のツキノワグマを殺すつもりですか。

こんなことでは、共存などできません。

ツキノワグマによる人身事故の多くは、ひっかき傷です。

ツキノワグマは冬籠り中の数か月間、飲まず食わずで過ごします。

冬籠り前に、体の周りに分厚い脂肪層を貯えてから冬籠りに入らないと、冬籠り中に死にます。

そのため、山の実り大凶作年の今年、クマは生きるか死ぬかでもう必死なのです。

このような食糧難の年は出産しても子グマへの授乳など無理です。こういう年は、メスグマの体内の受精卵は子宮に着床することなく終わってしまいます。

(何というすばらしい仕組み!)

後、母グマは、自分や0才子1才子をいかにして生き永らえさせるかで必死です。

テレビニュースでは、クマが放置されたカキの木の実を食べに来たら、まるで駆除するのが当然のような報道ぶりです。

なぜ殺さない対応を報道しないのでしょうか。

私たちはこれまでの23年間に、全国の無数のクマ生息地の人達に会って対話をしてきました。

クマがカキの木に来たら、そっと見守っている集落が全国に結構たくさんありました。

どうしてこういう知恵を持った集落の人達のことを、報道しないのでしょうか。

山のものに実をあげるため、カキの木の上3分の1は実を採らずに残しておく地域もあります。

貧しかった時代の方が、人々は寛容だったのでしょうか。

昔の町民は少々の農作物被害なら、被害被害と騒がずに、これが自然だと気に留めていなかったよと、ある町の町長さん。

また、別の町の町長さんは、子どもや町民に、今年山に餌が全くないから、クマたちは生き残るために必死で来たくない人間のところまで来ているんだよ。そっと見守ってあげるんだよと教えておられます。こういう時こそ、やさしい子供たちを作るチャンスだと言われていました。この様な対応を取れば、人身事故などまず起きません。

クマが人間のところに出て来る目的はただ一つ。

冬籠りを前にして食い込むためです。

人間なんかに興味はありません。

かれらはかわいそうなくらい、人間に遠慮しながら人間が活動しない時間帯に出てきています。

熊森は、これまで、全国で起きた人身事故を各地で調べてきました。

人身事故が起きると、ツキノワグマが100%悪いように報道されますが、人間側がツキノワグマがどういう動物か知って気を付ければ起きなかった事故がほぼ全てです。

ツキノワグマが出てきても、追い掛け回さないでください。

追い掛け回すと、クマはこわくなって必死に逃げようとします。

逃げられない臨界距離12メートル以内に人間が入り込むと、ときには走り寄ってきて前足で人間をはたいて、その隙に逃げようとするクマが出ます。

人間から逃げたい一心でツキノワグマは人身事故を起こしてしまうのです。

だからほとんどのケガは、ひっかき傷で、軽傷です。

ツキノワグマは人間を避けようと努力していますので、クマが出てきている今の時期、早朝や夕方、そっと外に出るのはひかえてください。

必ず、大きな音のするものを持ったり、大声を出したりしてください。クマは人間を襲いたいと思っていませんから、自分から逃げます。

やっと見つけた餌を食べている時は、もう人間など目にも入らないかもしれません。その時は、食べ終わるまで見守ってやってください。

食べ終わったら消えます。

飢えに苦しんだことのある人なら、飢えが動物にとってどんなにつらいものかわかるはずです。

人間を舐めたり人間のものを食べたいと思ったりして出て来たのではありません。

熊森協会が保護飼育している元野生のツキノワグマ「とよ」は、今、朝から晩まで、クヌギやコナラのドングリを食べ続けています。

今、ツキノワグマたちが本当に食べたいのは、ドングリなのです。

しかし、奥山にブナやミズナラのドングリが今年ないから困ってしまって出て来たのです。

里のドングリは豊作です。

食べさせてやって下さい。

山の実りが悪いのは自然現象だから仕方がないと思う人もいるでしょうが、自然現象だけではありません。

人間が開発やスギ・ヒノキの植林を行ったこと、また、人間が現在、地球温暖化を引き起こしていることなど、私たち人間のせいであることも多いのです。

ミネラルいっぱいの水を湧き出して私たちの命を支えてくれている森の形成に、クマ達は大きく貢献しています。

人間も、野生動物たちに感謝の心が必要です。

自分の子がかわいいお母さん、クマのお母さんも、人間と同じように自分の子がかわいいことを思いやってください。

子を連れて出て来たクマを見守ってやってください。

猟師にクマを射殺してもらったあと、「これでほっとした」という近隣住民のコメントを、まるで定型のようにいつもテレビは流します。

そうなんですか?

殺さないで対応する道はたくさんあります。

27年前、クマを守ろうと立ち上がった中学生たちが、「殺さない対応策を考えてこそ大人だ」とよく言っていました。

この国土は人間だけのものではありません。

みんなで共存していかないと、結局人間も生き残れなくなります。

それが自然のしくみです。

どうか、里のドングリや柿やクルミ、米糠など、クマたちが命がけで食べに来ていたら、寛容の心で慈悲の心で、可能なものは与えてやってください。

冬籠り前の食い込みに必死のクマを哀れに思い、もうこれ以上、殺さないでやってほしいのです。

でなければ、クマは絶滅してしまいます。

ツキノワグマはアジアに広く分布する中型の森林性のクマです。

開発に伴う生息環境の悪化と、漢方薬となる胆のうなどを目当てとした密猟によって、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでは個体数がこの30年に30~50%も減り「絶滅危惧種」に指定されています。

クマが来ないようにカキの実を収穫してしまうのはいいことですが、人間が食べるのではなく、熊森協会がしているように、山に持って行って、生きられなくなっているクマたちに与えてやって欲しいと思います。

そのような優しさが、人間社会にも必要だと思うのです。

お願いします。

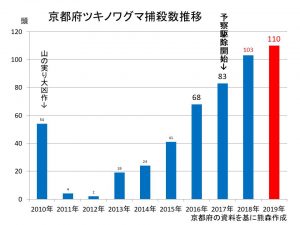

兵庫県に同調か 京都府行政が無害グマを大量殺処分 9月末クマ捕殺数過去最多110頭

3年前から近畿地方では、兵庫県以外に京都府でも、前代未聞、クマを大量に捕殺しています。

そのバックには、調査委託した業者からの、京都府におけるクマの推定生息数が激増しているという報告があります。(熊森はかれらの推定数計算方法に、根本的な疑問を持っています。広域を隠れて動くクマの生息数など、人間にわかるものではありません。しかし、数字化されると科学的だと誤解して信じる人が増えるので困ったものです)

京都府としてはこの報告書を信じ、農作物などに被害を出したクマを捕殺するこれまでの有害捕殺に代わって、平成29年から「被害未然防止捕獲」という名の大量捕殺法を導入しています。

更にクマ数を減らそうと、京都府は絶滅寸前種として平成14年から禁止してきたクマ狩猟を再開する方向にまで進んでいます。

どうして京都府は兵庫県とまるで同じ道を歩んで行くのでしょうか。

先に捕獲強化体制を敷いた兵庫県の影響を受け、同調しているのでしょうか。兵庫県が音頭を取って、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県の2府3県で、2018年からツキノワグマについて広域連携をということで、「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」を立ち上げました(2018年10月30日設立総会、於:兵庫県県民会館亀の間、担当課:兵庫県農政環境部環境創造局鳥獣対策課)。

以下は、日本学術会議のHPに掲載されている兵庫県森林動物研究センターの横山真弓研究員の「兵庫県における野生動物管理の体制」という資料です。「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会による個体群管理への取り組み」が紹介されています。

この図を見ると、横山研究員が、兵庫県の鳥獣対策を周りの府県に広げていこうとしている同調圧力を感じます。

この協議会で広域での個体数推定や被害対策等を定めた「広域保護管理指針」を取りまとめ、平成33年度に各府県が策定する次期ツキノワグマ保護(又は管理)計画に反映させる予定だそうです。

尚、この協議会は、私たちの税金で運営されているにもかかわらず、設立総会も今後の協議会も、マスコミの傍聴は認めるが、日本熊森協会の傍聴は認めないという回答が兵庫県庁担当部署からなされています。27年間クマ問題を研究し、クマとの共存のために実践活動を推進してきた当協会を排除するとは、どういうことでしょうか。

長年にわたるクマ研究団体として、熊森はこの協議会の科学部会委員就任を希望しましたが、兵庫県に拒否されました。野生動物保全に関わる重要な政策決定が密室で行われる形になってしまっているのは大問題です。熊森は学術論文を出していない博士号を持っていない。よって参加できないとこれまで兵庫県に言われてきました。しかし、日本に今もクマが残っているのは、研究者が活躍したからではなく、人々のクマへの共感であり、殺生を避ける文化です。

一方、西中国山地3県の科学部会は、ツキノワグマの本来の生息地は劣化し続けており、目撃数や捕獲数が増えたものの、これはドーナツ化現象であり、ツキノワグマ推定生息数の総数は微減でクマは危機的状況にあると発表しており、熊森協会と見解が一致しています。

真実はひとつのはずですが、府県行政がどの研究者の見解を採用するかによって、クマ対応は正反対となります。

今回の京都府新聞記事「増えるツキノワグマ1400頭」を見ると、京都府は生息数が増加しているという兵庫県森林動物研究センター研究者と同じ結論を採用したことになります。

しかし、京都府の山を長年見てきた熊森協会としては、ミズナラのドングリや昆虫などの重要な食料を失った京都府のツキノワグマが何故激増できるのか、万一激増しているのなら何を食べているのか、全くのミステリーで腑に落ちないことが多々あります。もし、人間が大量に山に放置している有害捕殺後のシカの死肉を食べて増えてるのであれば、責任を問われるのは人間の方です。

10月17日、室谷会長ら熊森本部3名、熊森京都府支部3名、長年熊森を指導してくださって京都府在住の研究者の総勢7名で、担当部署である京都府農村振興課(注:京都府では今年から、クマは農村振興課?!が担当することになった)を訪ねました。ありがたいことに、新聞記者が同席してくださいました。

どこの行政もそうですが、行政担当者はふつう3年ごとに部署が変わるため、「春からこの部署に来ました」などと、新任が担当することが多くあります。自然界のことはわからないことが多すぎるため、3年間の担当期間では行政担当者はとても研究者に物言えるような見識までは持てません。結果、良くわからないので、委託した研究者の結論を信じるしかないというのが、現状のようです。

春の時点で、銃によるクマ捕殺許可証を多発し、罠に誤捕獲されたクマを大量殺処分していた京都府

担当者との話で、以下のような京都府のクマ捕殺体制の問題点が明らかになりました。

1、人間活動により荒廃した奥山生息地が、放置されたままである。スギやヒノキの放置人工林の自然林化に取り組むべきである。(共存に一番大切な生息地保障がなされていない)

2、まだクマが出ていない4月の段階で、すでに捕獲者(猟師)に、銃によるクマ駆除許可を大量に出している。集落や田畑から200m以内に設置された、シカ・イノシシを捕獲するための無数の米糠誘引剤入りの箱罠・くくり罠の常設罠にクマをおびき寄せている。かかったからとして、何の被害も出していない誤捕獲グマをすべて殺処分している。(倫理観の欠如)

3、京都府はクマ保護計画という名の計画を作成している。しかし、中身は保護の観点が抜け落ちた完全な管理計画であり、「被害未然防止捕獲」という名目で、実態としては個体数調整捕殺をどんどん行っている。(中身と実態が真逆の行政言葉はおかしい)

4、これだけ多くのクマを駆除しているにもかかわらず、奥山の本来のクマ生息地で、ナラ枯れをはじめ、シカの食害や地球温暖化による下層植生の衰退が進み、奥山にクマが生息できる環境がもはやないことを把握していない。(業者や猟師に丸投げ対応になっていないか)

5、人間に被害を与えられるはずもない赤ちゃんグマまで、母子ともに殺処分している。(3つグマ獲るなは、猟師でさえ守ってきた掟です)

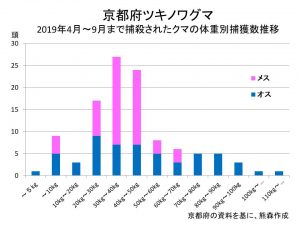

京都府 2019年9月末までの捕殺グマの体重別頭数(熊森がグラフ化)

(クリックで大きくなります)

特に、1に関しては箱罠だけではなく、無数に設置されたくくり罠に間違ってかかってしまったクマまで、全頭殺処分されており、兵庫県同様の最悪の無差別捕殺といえます。

これらの捕殺実態は、これまた兵庫県同様、京都府民に全く知らされておらず、同席した熊森京都府支部会員たちも、大きなショックを受けていました。

このような人としての倫理観が欠如した残虐極まりない乱獲をやめさせるためには、多くの人達がこの事実を知り、声を挙げるしかありません。

ホーム > 検索結果