ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

ピレネー山脈絶滅回避の「ヒグマ2頭放獣」方針 農家ら猛反発 フランス政府は「クマと共生を」

以下は、毎日新聞より 8/14(火) 19:06配信

◇「クマいなくなっても誰も困らない」に政府「クマと共生を」

【パリ賀有勇】

スペイン、アンドラとの国境に連なるフランス南部ピレネー山脈に生息するヒグマを絶滅から救うために、仏政府が国外から輸入したメスのヒグマ2頭を放獣する方針を打ち出し、クマによる家畜被害を恐れる農家との間で摩擦が生じている。

仏政府の計画では、今秋にスロベニアからメスのヒグマ2頭を譲り受け、3000メートル級の山々からなるピレネーに放す。フランス狩猟・野生動物事務局などによると、ピレネーのヒグマは乱獲の末、1940年ごろに150頭まで減少。密猟などにより95年には5頭にまでなった。

対策として96年から計8頭がスロベニアから輸入され放獣された。専門家は絶滅を回避する最低頭数を50頭と試算しているが、現在では43頭まで回復。だが、メスがいない地域があるために新たなメスのヒグマの放獣計画を打ち出した。

世論調査では7割の地元住民が計画を容認するものの、羊の放牧農家らの猛反発を招いている。ピレネーでは羊乳を用いたチーズが特産品だが、クマに捕食されるなどして年間200頭程度の羊が犠牲に。クマの犠牲になったケースでは政府が損失補填(ほてん)している。インターネット上には、羊飼いとみられる男性らが、覆面姿でライフルを持ち新たな放獣を警告する過激な動画も投稿されている。放牧農家のフェレイさん(65)は「クマがいなくなっても誰も困らない。被害があるのになぜ頭数を増やすのか」と語気を強める。

「絶滅による影響の有無ではなく、われわれに種を絶滅に追い込む権利があるのか。倫理的な問題として考えてほしい」。放獣推進派のNGO「熊の地」のアラン・レネス代表は、ピレネーのクマが25万年前から生息していたことを説明し、クマと共生する意義を説く。異国のクマとの交雑が進むことへの疑問の声もあるが、「同種のヨーロッパヒグマであり、遺伝的に大きな相違はなく、生息環境や生態の類似性などあらゆる調査結果が考慮された」と理解を求める。クマなどの生息は生態系や豊かな環境が保たれていることの証しと力説し、「生物多様性と人間生活の営みの両立は簡単ではないが不可能ではない」と訴える。

熊森から

いろいろな意見があると思います。

お互いに対話するのがいいと思います。

フランスのマクロン大統領は、環境問題こそ、フランスがトップに立たねばならない。フランスは地球の未来を最も心配している国のひとつだと言われています。このヒグマ問題にはどのようなお考えをお持ちか、聞いてみたいですね。

北海道島牧村出没中の若いヒグマ、殺す必要は全くないと門崎博士 北海道文化放送

連日話題になっている島牧村に出ている若いヒグマです。

人間社会の本当の恐ろしさを知らずに、連日夜間に出て来ています。(でもちょっと怖いから、夜ばかり)

島牧村では法律で禁止されている夜間発砲が検討され、猟友会はいつでも撃てる体制が整ったと言っています。

熊森顧問の門崎博士は、電気柵などの設置を進めよ。殺す必要は全くない。そのうち山に帰ると主張されています。

熊森は、この若いヒグマは好奇心が強いだけで、人間を襲う意思などゼロだと思います。

むしろ、人間に好意を持っているのでしょう。

なぜ殺さねばならないのでしょう。

電気柵や追い払いで脅かして、ここはイヤな所だなあと学習させ、山に返すべきだと思います。

以下はUHB北海道文化放送テレビのニュースの映像です。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180814-00000008-hokkaibunv-hok

8月13日、島牧村で開かれたクマ対策会議。連日のクマ出没に、島牧村の藤澤村長は駆除に向けて警察と協議を進めていく姿勢を示しました。

藤澤克村長:「捕獲駆除を行わなければ住民に対する危害は時間の問題。夜間における発砲ができる環境を作っていく」

一方で専門家は駆除の前にすべきことがあると指摘します。

北海道野生動物研究所 門崎允昭代表:「生ごみの出し方や保管の仕方を考慮、検討すべき。出てきて困るところには電気柵を設置する。クマが1度でも電気柵に触れると2000ボルトのショックがあるので絶対その場所にクマは寄り付かなくなる」

これは遠軽町丸瀬布のデントコーン畑で撮影された映像です。クマは畑に近寄りますが電気柵を乗り越えようとしない様子がわかります。

専門家は現時点での駆除には慎重です。

北海道野生動物研究所 門崎允昭代表:「殺すという対策は、全く必要ありません」

熊森栃木県支部提出 林野庁全国森林計画に対するパブリックコメント

栃木県の里山にある農村地帯に居住されている栃木県支部長は、以下のコメントを提出されました。

1. 放置人工林が多く、これを天然林に戻すことを前提とした計画にしてください。

私の住む場所は、個人所有の小規模山持ちが多く、高齢化も著しく手入れがされない、出来ない。地形の変化も多く搬出道整備も困難。伐採適期だが材木は

売れない。また、シイタケ栽培が盛んだったので、コナラ・クヌギの広葉樹林も多い。苦労して開墾のこんにゃく畑、売れずにシイタケ林に戻ったが、同様な状態

です。20年前後で伐採し萌芽更新させていたが、7年半前の福島原発事故で生産も厳しく原木需要もなく、(負)動産化している。家屋に近い針葉樹や広葉樹は、

倒木の不安を抱えながら生活している方も多い。伐採は多大な費用が必要です。イノシシが徘徊し、農作物は防護柵設置とセットでないと耕作も困難。長い年月

で作り上げてきた里山も、政策の失敗などで井十するのも困難。せめて、森林環境税などを投入し、官民が力を合わせて里山の健全な育成を図ってください。

2. 天然林は、生物多様性の生棲域・水源涵養など多くの機能があります。これ以上減らす計画はやめてください。

栃木県の北側は、クマ・シカ・サル・イノシシなどが増加して、生物多様性域のようにもイメージされますが、野生獣の被害も深刻です。彼らたちと可能な限り共生

の道を模索するためにも、奥山に広葉樹林帯を設け、里に下りない方法も検討ください。ジビエ料理への活用も体内への放射能濃度がが高めで、駆除しても活

用されず処分されます。天然林・人工林も多いのですが、荒廃している山が多く、山道散策は歩きにくいことはなはだしいのが実情です。観光客も多数訪れます

が、快適の森林整備が訪問者へのリピート率を向上させます。そのための施策の努力をお願いします。

熊森本部提出 林野庁全国森林計画に対するパブリックコメント

以下のコメントは、室谷悠子会長が日本熊森協会を代表して、林野庁に提出したものです。

林野庁森林整備部計画課全国森林計画班パブリックコメント担当 御中

全国森林計画に放置人工林の天然林化を組み込んでください

当会は、水源の豊かな森の保全・復元及び野生動物保全に取り組んでいる実践自然保護団体です。設立以来21年間、奥山の放置された人工林を天然林に戻していくことを提唱し、自身でも地元の方と協力し、天然林再生に取り組んできました。

拡大造林政策により、天然林を伐採し奥地の奥地まで造られた人工林は、外材の輸入や木材(特に建築用材)の需要減少のため約3分の2が放置され荒廃し、沢涸れ、豪雨の際の土砂崩れ、生物多様性の低下が各地で問題となっています。林業をするには採算が合わなかったり、水源保全や治山のためには天然林で置いておくべき場所まで人工林にしてしまったことが問題の根本原因であり、現在、1030万㏊ある人工林を減らし、林業に適した場所以外は天然林に戻していくことが必要です。

来年度、森林環境税が導入予定ですが、国民一人一人から徴収される税金は、水源の豊かな森を守るために今、一番必要な、放置人工林を天然林に戻していくことに使われるべきです。

平成31年度から平成46年度までの全国森林計画案についても、造りすぎてしまった放置人工林を、天然林へ戻していくことを前提とした計画にしてください。

1 水源保全、生物多様性保全、災害防止、花粉症低減のため奥山で放置されている人工林を天然林へ再生するための計画にしてください

(1)Ⅰ の1「森林の整備及び保全の基本的な考え方」に、放置人工林の天然林化を入れるべき

(2)Ⅰの1「第1表森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本方針」の「水源涵養機能」、「山地災害防止機能/土壌保全機能」及び「生物多様性保全機能」の部分に、天然林がこれらの機能に優れていることに鑑み、放置人工林の天然林化を森林整備及び保全の基本方針として組み込むべきである。

(3)Ⅰの2「森林の整備及び保全の目標」の地域ごとの保全目標に、それぞれの地域で、放置人工林の天然林化を組み込むべきである。

(4)Ⅱの1(3)「造林」について、花粉症対策として花粉の出ないスギを植えることが掲げられているが、不自然なことをすべきではなく、放置人工林を天然林化し、スギ・ヒノキ等の減らすことにより、花粉症対策をすべきである。

2 天然林が大幅に減少する計画では豊かな森は守れません。天然林が増えていく計画に転換してください

(1)Ⅰの2の「第2表森林の整備及び保全の目標」では、計画最終年である平成46年には、天然林が57万㏊減少することになっており、水源保全、生物多様性、災害防止等の機能の強化する方針と矛盾するものであり、これ以上天然林を減らすべきではなく、増やす計画にするべきである。

(2)Ⅰの2の第2表森林の整備及び保全の目標では、育成複層林が52万㏊増えることになっているが、育成複層林化は将来的に天然林に戻していくことを見すえた施業がなされるべきである。

3 林業に向き、継続的な手入れが可能な場所でのみ、自立でき、持続可能な林業が育つような施策を

(1)Ⅱの4「森林施業の合理化に関する事項」について、拡大造林により、本来林業に向かない場所にまで人工林を造りすぎたことにより、広大な面積の森林が荒廃し、地域の環境に適した強い林業を育てられなかったことを反省し、継続的に手入れがしやすく林業に適した場所でのみ人工林施業が行われるようにし、そのような場所で、自立し、持続可能な林業が育つような施策を実施すべきである。

4 豪雨の際の流木対策は、治山ダムを奥地の奥地までつくるのではなく、緑のダムと言われる天然林の保水力、治山力を生かしたものにすること(これ以上自然に逆らって、奥山をコンクリートで固めるのはやめるべき)

(1)Ⅰ の1「第1表森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本方針」の「山地災害防止機能/土壌保全機能」の中に、「谷止や土留等の施設の設置を推進」とあるが、山の奥の奥までコンクリートで固めるのは生態系の破壊であり、天然林化を図ることにより、天然林の保水力・治山力を生かして土砂崩れ等を防ぐべきである。

(2)Ⅲの2(3)「治山事業」について、豪雨の際、多くの放置人工林が崩壊し、各地で土砂崩れを発生させている現状は、放置人工林の天然林を進めていくことが一番の治山対策であることを示している。流木対策として、「流木捕捉式治山ダムの設置」の推進と記載されているが、奥地をコンクリートで固めるのは自然生態系の破壊であり、天然林の保水力・治山力を生かして土砂崩れ等を防ぐべきである。

以上

【来年からの森林環境税で、放置人工林を天然林に戻す署名】、まだまだこれから集めます

- 2018-08-12 (日)

- くまもりNEWS

6月から集め出した森林環境税で天然林再生!の署名が3000名を超えました。ありがとうございます。

放置人工林の天然林化を進めるには、もっともっとたくさんの声を国に届けることが必要です。

署名用紙はたくさんありますので、集めてみようという方は、お送りします。本部までご連絡ください。

ご協力をよろしくお願いいたします。

署名用紙はこちら http://kumamori.org/index.php/download_file/view/1395/

ネット署名はこちら https://chn.ge/2JsWbSW

【8月13日の締め切り間近】 林野庁「全国森林計画」(案) のパブリックコメント

くまもり会員のみなさま

現在、平成31年から46年までの全国森林計画(案)<林野庁平成30年作成>のパブリックコメントが募集されています。この計画は、今後15年間で、全国の森林をどのように維持・管理をしていくかの基本方針と具体的な数値目標を定めるものです。

~放置人工林の天然林化を進めてほしい~

この一言だけでもいいので、林野庁に声を届けてください

天然林を再生させることで、多くの野生鳥獣や地元の人々の命が救えます。

パブリックコメントの詳細はこちら。意見提出フォームもあります。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002719&Mode=0

(FAXの場合)

林野庁森林整備部計画課全国森林計画班パブリックコメント担当宛

FAX番号:03-3593-9565

※氏名及び住所、連絡先(電話又はメール)明記が必要です。

日本の全国各地で放置人工林が荒廃し、沢枯れ、豪雨の際の土砂崩れ、野生動物の生息環境の破壊、花粉の大量発生など様々な弊害が既に発生しており、放置人工林を保水力豊かで生物多様性に富む天然林に戻していくことが緊急の課題です。

しかし、今後15年の森林の維持・管理の方向性を決める全国森林計画案では、針葉樹と広葉樹の複層林化を進めるとは記載されていますが、放置人工林を天然林に戻していくという方向性は、打ち出されていません。それどころか、平成46年には、天然林は今よりさらに57万㏊減る計画となっています。

このような計画では、放置人工林の天然林化が進むとは思えません。保水力豊かな天然林再生を盛り込んだ全国森林計画案となるように、意見を届けていただきたいです。

締め切りが8月13日と迫っていますのでご注意ください。下記、熊森の意見も参考にしてください。

(熊森の意見の要旨)

1 水源保全、生物多様性保全、災害防止、花粉症低減のため放置人工林を天然林へ再生することを計画を盛り込むべき

2 天然林が減少する計画はあまりにも問題。天然林が増えていく計画に転換を

3 林業に向き、継続的な手入れが可能な場所でのみ、自立でき、持続可能な林業が育つような施策を

4 豪雨の際の流木対策は、治山ダムを奥地の奥地までつくるのではなく、緑のダムと言われる天然林の保水力、治山力を生かしたものにすること(これ以上自然に逆らって、奥山をコンクリートで固めるのはやめるべき)

猛暑のせい?兵庫県ミズナラのドングリに大きな生育の遅れ

2018年夏、兵庫県の奥山を調べたところ、なぜかドングリの実りがかなり遅れていることが分かりました。

若杉原生林やその近辺のミズナラの木も、例年と違いこの時期としては実がまだ小さく、殻斗に埋まったままです、数も少ないように感じました。

冬ごもりに備えてのクマの食い込みが、7月下旬から8月上旬にかけてもう始まっています。(飼育グマ「とよ」も、7月からの食欲がすごいです)

クマの命を支えてきたミズナラは、ナラ枯れによってすでに大量枯死してしまっています。残されたミズナラの実りがこのような状態では、クマたちは今年いっそう山で生きていけなくなるのではと心配です。

兵庫県と岡山県は今年もまた11月15日から1ケ月間、クマ狩猟を行うと発表しています。

兵庫県は人里での目撃数の増加や捕獲数の増加から、県内のクマが爆発増加したとして、熊森の大反対を押し切って、2016年から20年ぶりにクマ狩猟を再開しました。

その時、山奥でクマ狩猟を再開することで、山奥から人里に出てくるクマを山奥に追い返す効果を期待していると発表していました。山中でクマを追いかけまわすことがどうして、クマが人里に出て来ることを抑えることになるのか熊森には理解できません。

クマの生息奥地はブナ・ミズナラを伐採後植林したスギ・ヒノキの人工林で覆われており、内部も大荒廃。

残された天然林内でも近年ナラ枯れや下層植生の衰退が進み、クマが食料を得られる状態にはありません。

この状態を放置したまま、クマに山から出てきたら殺すぞというのは、あまりにも人間としての反省が足りず、他生物という弱者への配慮のなさ過ぎではないでしょうか。狩猟ではなく、奥山放置人工林の天然林化こそを進めてほしいです。

まだまだ暑い日が続きますが、両県の担当者は、クマ生息地の山を見に行ってほしいと思います。

県庁職員のみなさんは当協会の原生林ツアーにご参加いただき、本来のクマの生息であった奥山に食料がない現状を体で感じてとっていただきたいものです。

クマ狩猟再開を行政に提案されたクマ研究者は、研究対象物に愛情がないのか、クマの生態がよくわかっておられないのか、一体何なのだろうと思います。

7月26日 オリックス株式会社による徳島県天神丸風力発電事業計画の予定地を初視察

2018年7月26日、室谷会長と本部職員2名は、早朝、西宮市を出発し、徳島に向かいました。

天神丸風力発電事業の計画地は徳島県随一のブナを中心とする豊かな森が残っている地域で、絶滅寸前の四国ツキノワグマの大切な大切な生息地でもあります。

このような場所をオリックス株式会社が開発しようとしています。熊森としては絶対に認められません。

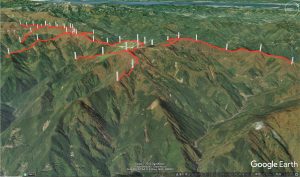

天神丸風力発電事業は、徳島県の那賀町、美馬市、神山町にまたがる標高1500m級の険しい山々の尾根に計画されています。総延長約30kmの尾根筋に、高さ178mもの風車を42基設置する巨大な開発計画です。

この日は途中で、徳島新聞の記者さんや熊森徳島県会員らと合流し、現地の山を詳しく知る地元の方の案内で、剣山スーパー林道を4駆で進みました。

以下は、当日の視察を3分半の動画にまとめたものです。

熊森から

四国の山々は、スギやヒノキの人工林でふもとから頂上まで埋まっている所が多いのですが、この開発計画地は、頂上一帯がブナの巨木の森で、こんこんと清らかな水が湧き出していました。

この水は最終的に四国最大といわれる吉野川に流れ、愛媛県、香川県、高知県、徳島県に住む64万人もの人々の生活を支えていきます。

同行してくださった徳島県会員が、「自然の森は、こんな高標高のわずかな地域にしか残っていないんですね」と、驚いておられました。

案内してくださった地元の方も、「こんな場所を開発するなんて、絶対にだめだよ」と言われていました。

以下は、翌日の7月27日徳島新聞朝刊

環境省、経済産業省、徳島県知事、各首長、県民、国民、多くの人々が白紙撤回していただくことに言及しているのに、オリックス株式会社は、まだあきらめていないようです。

かくなる上は、この場所での風力発電はダメの声を、全国からオリックス株式会社に届けていきましょう。

8月5日(日)好天の第23回くまもり原生林ツアー無事終了 今年も大好評

クマたちが棲む奥山水源の森を、都市に住む多くの方々に親子で見ていただこうと毎年熊森本部が夏休みに企画している「くまもり原生林ツアー」、今年で22年目です。今回は37名の方がご参加くださいました。

朝7時40分に兵庫県西宮市を出発。バスの中では、熊森本部スタッフによる子供から大人まで楽しめるミニ奥山生態学講座や楽しいリクリエーションが実施され、なごやかな中、岡山県との県境に向かいます。

今回は、先日の台風により何ケ所かで山が崩れ道路が閉鎖されていたり、若杉天然林の駐車場のトイレの取水装置が土砂に埋まりトイレが使えなくなっていたりで、回り道を余儀なくされました。

やっと若杉天然林に到着です。

駐車場には、他にも大型バスが1台来ており、乗用車も結構多かったです。ここは穴場だったのに、みんなに知られることになってしまったのでしょうか。今年の人の多さには驚きました。

83ヘクタールの面積に、ブナ、カエデ、ミズナラ、トチノキなどの巨木をはじめとした199種類の樹木が立ち並ぶ中国地方でも有数の天然樹林で、氷の山後山那岐山国定公園の特別保護地区に指定されています。吉野川の源流であり、谷のせせらぎ、木々が風に揺れる音や、野鳥や虫の声・・・別世界となっています。

いよいよ入山です。

健脚コースが2班、ゆっくりコースが3班と、班に分かれて山に入っていただきました。

当日の地元岡山県西粟倉村の気温予想は、なんと37℃。しかし、標高950~1100mにある若杉天然林内は25℃で、涼しく感じました。(ふもとはやはり、猛暑でした)

今回、10名の子供たちが親子で参加してくれました。大人も子供も、森の中に入ると目を輝かせて、いろいろな植物や生き物たちを見ておられました。

頂上付近の湿地では、トンボが乱舞していました。下界が暑すぎるので、避暑に来ているのでしょうか。

哺乳類が全く見られないのが残念です。20年前にはクマも2頭いましたが、なぜか今はもう痕跡がありません。せめてウサギやシカだけでも見れたらなあといつも思うのですが、訪れる人が多い上。国を挙げて狩猟や野生動物の大量駆除を推進している平成では無理でしょう。(やはり、入山制限も必要です。)

今年も、若杉天然林の沢の水温をみんなで測ってみました。

沢の水は磨かれたガラスのように透明で冷たく、暑い夏を忘れさせてくれました。

なんと、計測結果は18℃から場所によっては19℃と、例年の16℃と比較すると水温が2-3度も高くなっていました。

湧き水の温度は年中一定のはずなのですが、この殺人的な猛暑では、、、。

〈参加者の皆さんからいただいた、今回のツアーの感想〉

Nさん「人工林と天然林の違いがよく分かりました。若杉天然林の中は涼しくて気持ちよかったです。参加してよかったです。」

Fさん「まわりの人工林地帯に囲われるような形で残った若杉天然林は、非常に貴重であるとともに、後世に残していかなければならないと感じました。秋も行きたいですね。」

Kさん「若杉天然林に、今はクマが見られなくなってしまったと聞き、天然林を守ることはもちろん、まわりの人工林を天然林へ戻すことも必要なんだと思いました。クイズなどもあって楽しみながらツアーに参加できました。」

暑い中、参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。子供たちは、夏休みの自由研究として、この日のことをぜひまとめてみてください。期待しています。

つくられた有害鳥獣 反省なき大量駆除

神奈川県会員が、以下の埼玉新聞記事を紹介してくださいました。

(熊森から)

人間が野生鳥獣を有害鳥獣にしているのであり、その原因の半分が、小島望氏の記事によってズバリ指摘されています。原因の残りの半分は、拡大造林など人間による森破壊で、こちらの方は熊森が発足当時から指摘し続けてきたことです。

埼玉県の川口短期大学に、鳥獣被害増大の原因が人間にあることを見通しておられる教授がいらっしゃることを知って、うれしくなりました。

全国の研究者、行政マンに、読んでいただきたい記事ですね。

それにしても、「日本政府の現状認識能力の欠落と先送り体質が如実に表れている」は、至言です。

優秀なはずの官僚のみなさんが、どうしてほとんど誰もかれもが物言えぬ野生鳥獣に罪を背負わせ、彼らを殺すことしか考えない人間になっていくのでしょうか。どうして生命の尊厳がわからなくなっていくのでしょうか。

公務員になった時は、みんな正義感に燃えていたはずです。

日本の行政システムに、重大な欠陥があるとしか思えません。

行政は、人間が原因を作っているのに全く反省することなく、野生動物を殺害することを猟友会や業者に指示することで目の前をごまかそうとしています。

誰だって殺生は嫌ですから、行政は自分の手は汚しません。部屋の中にいるだけです。

野生鳥獣から見たら、今の人間は悪魔でしょう。

熊森は訴えます。人間は悪魔であってはならない。

人間本来のやさしさを取り戻すためにも、熊森は野生鳥獣の保護運動を続けます。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ