ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

映画「おだやかな革命」確固たる希望を持って現場で活動している人々の多さに衝撃を受ける

- 2018-08-06 (月)

- くまもりNEWS

以下のようなメールが、熊森本部に入りました。

映画「おだやかな革命」は、原発事故後に福島県の酒蔵の当主が立ち上げた会津電力、居住制限区域となった飯館村で畜産農家が立ち上げた飯館電力、岐阜県石徹白(いとしろ)で集落存続のために100世帯全戸が出資した小水力発電など、エネルギー自治をめざす各地の取り組みから、これからの時代の真の豊かさ、持続可能な社会の在り方を問いかける作品です。

未来の私たちへのヒントがたくさん詰まったこの作品ですが、私たちは宣伝にかける予算を持っておりません。何とか広報していただけないでしょうか。

熊森は自然保護団体として、奥山の尾根筋に建てられる風力発電、山林を大規模伐採して設置されるメガソーラーなど、新たに貴重な自然を大規模に破壊することによって推進拡大していく自然エネルギーに危機感を持っています。といって、いったん事故れば大地が永久に使えなくなってしまう原発は、絶対に容認できません。

この映画がどんな映画か知らないので、まず見てみようと思いました。

さっそく8月5日、上映中の神戸市にある元町映画館を訪れました。驚いたことに、座席はびっしり人で埋まっていました。この日は上映後、上の階で渡辺智史監督のトークがあるので参加しようと思ったら、もう定員オーバーで無理と断られました。こんなに人々が押し掛ける映画は久しぶりなので驚きました。

人でいっぱいの映画館

映画には、自分の頭で前向きに考えることのできるしっかりとした市民たちが次々と登場してきます。現場に根差して石油に頼らない暮らしに挑戦するこれらの人々の知性の高さと確固たる希望に圧倒されました。(日々のニュースに接していると、人間不信に陥ってしまいますが、日本には、こんなにまじめで未来に責任を持とうとする人たちが、こんなにいっぱいいたのか。もう、うれしくなってきました)

「地方が疲弊し過疎化高齢化していくのは、地方が生み出している農林産物やエネルギーを、都市が安く買いたたくからだ」という言葉には、都市市民としてギョッとさせられましたが、まさにその通りです。

財力から見ると都市が上ですから、都市は地方を低く見ていますが、実際には都市は、水、食料、エネルギー、全てを農村や地方に依存しており自分だけでは生きられない弱い存在です。この関係をまず認識することから始まり、都市住民と地方住民が対立するのではなくつながる試みが、全国各地で今展開されていることを、この映画で初めて知りました。そして、そういう所には若者がたくさん詰めかけているのです。

日本だけではなく全世界が今、利益追求のためにどこまでも速さや効率を追求し、過剰労働や自然破壊をもたらす現代文明に行き詰まっています。

今の経済の仕組みを続ければ、人類は近い将来破滅するしかありません。このことに気づいた人たちが、人類に絶望するのではなく、目を輝かせて真剣におだやかに、新たな取り組みを始めている。登場人物は、みんな見事にしっかりと自己の考えを述べておられました。日本には、社会を変えていく力を持った人たちがこんなにたくさんおられたのかと、希望でいっぱいになりました。

延々と続く放置人工林。材を搬出すると搬出費で赤字になります。ならば、搬出せずに、村内で石油の代わりにボイラーで燃やし、石油代を浮かそう。なんとしなやかな試みでしょうか。

嘘やごまかしでいっぱいの横暴な国や行政などに頼らずに、この映画に出て来るような人たちみんながつながれば、日本はすごい国になっていくだろうなと思いました。

結論:ネルギー問題の解決法がわからなければ、自然保護ができない時代です。熊森会員はもちろん全国民に見ていただきたい映画です。大きな力、元気、そして希望をもらえます。

こんな映画を30代の若い監督が作ったのかと思うと、信じられない驚きです。

ただし、この映画には、熊森の視点はまだ入っていません。監督に、熊森小冊子「クマともりとひと」を、お渡ししてきました。読んでくださるといいな。

これはおかしい マタギ文化のない兵庫県がスポーツやレジャーとしてのクマ狩猟推奨に躍起

2018年7月30日、兵庫県農業共済会館で開催された兵庫県環境審議会鳥獣部会で、今年からクマ狩猟ひとり1頭までの制限枠が撤廃されました。

審議会では、議論らしい議論はほとんど何もありませんでした。

審議会のようす2017年度撮影分

議論したい熊森は、審議会に委員入りしたいと申し出ているのですが、兵庫県からずっと排除され続けています。

現在行われている兵庫県のツキノワグマ対応は、第3者が検証できない算出法で算出したクマの推定生息数(不確かな数字)を元に、数字に従って、クマを殺していくという、大変非科学的で残虐な対応法だと思います。(どうして井戸知事がこんな無茶を許しているのか、理解できません)

1991年の兵庫県のツキノワグマの推定数は60頭でした。(奥山生息地が荒廃して棲めなくなっていくにしたがって、クマ数は増えに増え続けたということで、)人里での目撃数の増加と人里での捕獲数の増加を2大因子としてコンピューターで算出したところ、2017年には、なんと347頭~1486頭、中央値918頭にまで増加したと兵庫県森林動物研究センターは発表しています。

熊森は、自動撮影カメラを用いて奥山や里山で自分たちが撮影してきた結果も踏まえて、クマにドーナツ化現象が起きている、奥山でのクマ数の激減も生息数推定に加味してほしいとお願いし続けてきましたが、いまだなされていません。

中央値が800頭を超えると狩猟することになっているとして、兵庫県は2016年から20年ぶりにクマ狩猟を再開しました。

捕獲上限頭数は、有害捕殺数と合わせて、生息推定数の中央値の15%となっています。

その結果、

2016年の兵庫県の捕獲上限頭数140頭 クマ狩猟登録者140名

ひとり人1頭までの狩猟制限あり

クマ狩猟実績4頭+有害捕殺数29頭=33頭

(この狩猟数ではクマ数は減らないなあ)

兵庫県では、民家のすぐ後ろが山になっているところも多く、クマは人に見つからないようにそっと遠慮して利用してきました。(これまでは、山中には捕獲罠を仕掛けてはいけないことになっていたのでつかまらなかった。)

2017年から兵庫県は、ゾーニングと称してクマには何も知らせず、集落から200メートル内にいるものは山中であっても捕獲罠を仕掛けて有害捕殺できるよう、いきなり、捕獲基準を変更しました。

その結果、

2017年の兵庫県の捕獲上限頭数134頭 クマ狩猟登録者154名

ひとり人1頭までの狩猟制限あり

クマ狩猟実績1頭+有害捕殺数34頭=35頭

(だめだ、こんなに積極的に有害捕殺やクマ狩猟を推進しても、クマ狩猟実績が1頭では、クマ数は減らない)

そこで、今年は、

2018年の兵庫県の捕獲上限頭数137頭

(今年は5月6月の2か月間だけで、すでに20頭ものクマを有害捕殺しています)

(どうしたら、もっと殺せるだろうか。)

そうだ、ひとり人1頭までの狩猟制限を撤廃しよう!

兵庫県森林動物研究センターの研究者たちと兵庫県鳥獣対策課の担当者たちの間で、以上のような経緯があったのではないでしょうか。

元々、兵庫県にマタギ文化はありません。

兵庫県が2016年にクマ狩猟を再開しようとしたとき、当時の審議会で、兵庫県の猟友会の代表の方が驚いて、(県からの相談は何もなかったようです)、「私は(クマ生息地)で40年間も狩猟してきたが、クマを獲りたい者なんてひとりもいないですよ」と、発言されました。

私たちには、兵庫県行政が狩猟者に無理やりクマ狩猟を強要しているようにしか見えませんでした。

私たちは、このような兵庫県のクマ対応を、全く理解できません。

コンピューターではじき出した仮想数字をもとに、クマの命を、どんどん奪っていっていいものでしょうか。

数字を使えば科学的だと勘違いされているのではないでしょうか。

人里でのクマの目撃数が増えたのは、確かに問題です。

しかし、戦後造林した広大な人工林が成長して内部が砂漠化しており、2000年以降は、かろうじてクマたちの生息を支えていた自然林の下層植生までもが広範囲にわたって消えていきました。今や兵庫県の多くの自然林の内部は野生動物たちがいない公園のような状態になってしまっています。身を隠していたい臆病者のクマにとっては、隠れるところがありません。

また、夏のクマの食料である昆虫が、地球温暖化のせいか激減しています。クマたち野生動物が、生きるために過疎化高齢化した食料豊富な人里に出て来るようになったのは当然です。そして、人や車に慣れていくのです。

すべて人間がこのような状況を作ってしまったのです。

人里でのイノシシ罠やシカ罠へのクマの誤捕獲数が増えたのも、問題です。

しかし、クマが大好きな米糠を入れた罠をどんどん人間が人里に設置していっているのですから、何キロも先からクマたちが糠の発酵臭を察知して里に集まって来るのは当然です。

森の中を動き回るクマの正確な生息数なんて、人間には絶対にわかりません。

何頭いたっていいじゃないですか。

今、大事なことは、クマたちがどうしたら昔のように山の中に戻ってくれるかだと思います。

熊森は、いろいろな提案をし続けてきましたが、今の兵庫県にはほとんど耳を貸していただけません。

熊森が止めれば止めるほど、兵庫県はますますむきになり感情的になって、クマ狩猟を推進しようとしているように見えます。

そもそも、我が国にとって、1999年の環境省のワイルドライフマネジメントの導入が、失敗でした。

殺すことによって野生動物の生息数を人間が思うような数にできるという錯覚は、自然とは何か、生命尊厳とは何かが全く分からない人たちが考えた机上の空論だと思います。自然界は無数の生物による絶妙のバランスの上に成り立っており、人間が管理できるような単純なものではありません。

日本の野生動物対応は、奥山生息地の再生に重点を置き、あとは自然界に任せるものに変えていくべきです。

一般市民は多くの研究者や行政マンと違い、まだ他生物への共感や共存本能を失っていません。

市民が声を挙げる時です。

フジテレビ「奇跡体験!アンビリバボー 国内実録事件!! ヒトを襲う恐怖のクマSP!!」を見て

熊森本部は、7月19日19時から放映された上記番組に対して、フジテレビとアンビリーバボー制作責任者に対し、以下の文を送りました。

表題や番組告知にも責任を持つべき

上記番組を視聴させていただきました。当協会が番組告知を読んで、クマに対する重大なる誤解と偏見を視聴者に与える恐れがあると感じ、急遽、放映中止も含めた内容の再考を申し込みましたが、貴局は、番組の中身は告知とは違うとして、放映を強行されました。

確かに、クマを一方的に悪者に仕立て上げた番組ではなかったと思います。しかし、表題や番組告知だけを見て、視聴しなかった人たちも多くいたはずです。番組の視聴者を増やしたいのはわかりますが、このようなセンセーショナルな言葉を用いて番組を告知をすることは、クマへの誤解と偏見を生み、ひいてはクマに対する過度の恐怖を国民にいだかせることになります。

本来、クマはかしこくてがまん強く、親子の愛情が非常に深い動物です。人間が見習わねばならないすばらしさをもっています。それ故、昔からいくつもの民族が、クマに神を見出して手を合わせてきました。しかし、近年わが国ではクマが毎年大量に駆除されているにもかかわらず、クマと人の事故しか取り上げない、しかも、人間側から一方的にしか取り上げない現在の偏ったマスコミ報道のせいで、クマ守れの声が国民からほとんど起きません。祖先がしてきたように、今後もこの国で人とクマが末永く共存していけるように、番組の内容はもちろん、表題や番組告知についても、貴局は責任を持つべきです。

クマと人との悲惨な出来事は、あくまで事故であり、多くの場合、人間側に、クマを驚かせてしまったという原因があります。今後、貴局が人とクマとの事故について報道される際には、

- 人間からの視点だけではなく、クマの立場を代弁できる者にも取材をすること

- 人間側に原因があった場合でも、当然のごとくクマが殺処分されて終わっている現状の理不尽さを伝えること

- 悲惨な事故が今後起きないように、解決策を視聴者に知らせること

そして何よりも、こんなやさしいクマがいました、こんなすてきなクマがいましたなど、クマが本来もっているすばらしさを伝える報道を増やすよう、要望いたします。

クマ牧場での事故を取り上げた後半の番組内容について

当事者には取材も連絡も一切なく、一方的に個人的な私生活を詳細にわたり報道したことは人権侵害

今回の番組では、クマ牧場の元経営者や従業員の個人的な私生活にかかわることまでが詳細に報道されていました。個人名を出さないという配慮はなされていましたが、この事故は全国に大きく報道された事故であり、まだ事故から数年しか経過しておりません。知る人には簡単に個人が特定できたと思います。

今回取り上げられた問題は、事件ではなく事故です。あそこまで詳細な内容を報道するのであれば、番組報道前に、当事者を取材し、内容を確認してもらい、了承を得てから報道するのが筋です。元経営者に関しては、彼が存命中であるにもかかわらず、一度も取材することなく、彼に無断で番組を作り放映しています。明らかに人権侵害です。例えば、報道された映像の中にあった、1頭の痩せこけたヒグマは、餌が不十分だったのではなく、病気で痩せこけていたと聞いています。彼を取材していたら、このような誤った報道部分は是正されていたはずです。

この事故は、当時の関係者や家族には悪夢であり、やっと傷口も癒えかけて立ち直ろうとしていた時です。クマ牧場の元経営者が、自分は取材を受けていないし何も知らされていないとして放映中止を申し出ているのに、貴局が放映を強行されたことは、マスコミという権力の許すことのできない横暴です。彼には十分な謝罪がなされるべきです。

提案

番組制作は、人やクマの不幸な出来事を見て視聴者が楽しむものであってはならず、また、視聴率が取れたらいいだけのものでもありません。日本の動物飼育や飼育施設にはまだまだ問題点が多く、法整備も必要です。このような問題も、取り上げるべきです。

また、この経営破たんしたクマ牧場での事故の後、多くの善意の人々が動いた結果、残された全頭のクマたちが命をつなぎ殺処分を免れ、土の運動場がついた新設施設で終生保護飼育が保証されることになったというアンビリバボーな展開となりました。第2弾として、どうしてそのようなことが可能になったのかという番組も作っていただけたらと願っています。

保護された十数頭のヒグマたちは、現在、雌雄別々に飼育されており、今後、ヒグマの数が増えることはありません。最後の1頭が亡くなるまで大切に保護飼育されることになっています。彼らはまだまだこの先、長く生きていきます。その間、えさ代や飼育に携わる従業員の給料が必要です。全頭のクマたちを引き受けた町を、善意の人々が支援したくなる、そのような番組の制作を期待します。

林野庁が 「全国森林計画(案)」に対するパブリックコメントを募集中

案件:H30-357

案件名 : 「全国森林計画(案)」に対する意見・情報の募集について

公示日 : 2018/07/25

締切日 : 2018/08/13

担当課 :林野庁森林整備部計画課

電話:03-3502-8111(内線6144)

熊森から

資料は膨大です。

見てもらうだけで、読む必要はないと思います。

もうこれ以上、山崩れや流木被害で死者が出ないようにしなければなりません。

災害に強い山を取り戻すため、

野生鳥獣が昔のように山で暮らせるようにするため、

水源の森を確保するため、

人間はおごりを捨てて、人間が管理する山(林業用)を最小限にし、人間が管理しない自然放置の豊かな山を最大限取り戻すべきであることを訴えてください。

代々熊本県の林家である平野虎丸氏が訴える 公務員は林業から手を引くべし

・

森林整備、水源涵養林、森づくりなどといういろいろな呼び名で植林が行われていますが、目的はすべて、木材用途(林業)です。

しかし、あまりにも植え過ぎました。

木材が多過ぎるので値段が安くなり、国や県が行っている分収造林の場合、入札不調となる場合が多く、伐期がきたスギでも伐採されずに山に残されているのです。

それが今回のような土砂崩れや流木災害の原因にもなっています。

私たちが昨年購入した宮崎県五ヶ瀬町三ヶ所の山林も、国有林の隣接地にあり急斜面で沢を抱いており、山崩れがあちこちで発生しています。

数年前入札不調で伐採されなかったために、お金が入らなかった元の山主さんたちから「アケボノツツジがあるので購入してほしい」という希望がありましたので、購入しました。

宮崎県と分収造林契約されている山ですが、10年間契約を延長されて山主さんたちにお金が入る目途がなくなったためです。

山主さんたちは皆高齢です。

生きているうちに県と契約したスギの分収造林が少しでもお金になることを願っておられたのですが、叶いませんでした。

分収造林で入るお金よりも、私たちに山を売ったお金のほうが高くなったので喜ばれました。

そういう方々がたくさんおられます。

私たちは宮崎県から引き続き分収造林契約を望まれていますが、早期に伐採したいという私たち側の理由で分収造林契約をしません。

国や県と分収造林契約している山は、山主さんが伐採したくても出来ないというのが実態です。

国や県と契約していない民間の山林は伐期が来ればいつでも伐ることはできますが、急斜面など、出しが悪い場所の場合、業者が安く買いたたくので山主さんは「売らない」選択をします。

出しが悪い山の場合、値がつかないことも多々あります。

そういうわけで山にたくさんのスギが残っている現状です。

最近は、木材を山から減らすために、火力発電(バイオマス発電)に利用しているようですが、国民の(膨大な)税金で植林・保育した木材用途のスギを「燃やす」、などというのは許されないことだと思います。

火力用途なら、自然に生えた雑木で十分だからです。

これほど山にスギが残っているにもかかわらず、まだスギが植林されて続けているのは、スギを植林することを仕事とする公務員がいるからです。

商品は多すぎれば価値が下がり、売れ残ります。

林野庁や県の森林整備課・森林保全課がなくならない限り、スギ余りは続き、山崩れや流木災害、洪水が増えることになります。

伐期が来ているにもかかわらず伐採されないスギはたくさんあります。

特に、搬出が難しい急斜面のスギ植林地が売れ残ることになるので、今後、土砂災害や洪水はますます大きくなることがはっきりしています。

私たちが自然保護のために購入したスギ伐採地においては、急斜面の沢沿いの木や道路沿いの木は伐採するとき危険が伴うので残されているところがありました。

植えるときは小さな木なので何ということもないのですが、30年も経つと、人間の手に負えなくなるのがスギやヒノキなど木材用途で植林された木です。

簡単に伐ることも出来ず、動かすこともできません。

分収造林で入札不調になるのは、急斜面の山に植林されたスギです。

平坦地で出しのいい山は高値がつきます。

だからこそ平坦地での林業を私は勧めています。

売れない木を植える必要はないからです。

公務員は毎年税金で植林しているので、売れなくても損はしないので続けていますが、国民は豪雨災害や流木災害の犠牲となって生命と財産、インフラなどを失って大損をしています。

公務員が林業をやめることが一番国民のためになる選択です。

熊森から

なぜ、伐り出しやすい場所以外のスギ・ヒノキの人工林が大量に放置されているのか、平野さんのブログを読むとよくわかります。

国が言うように、山主に経営意欲がないからではありません。

来年から、放置人工林は、地方自治体や林業企業体が山主に変わって50年契約で管理していくことになります。

平野さんは、林業に使える山以外は、放置すること。人間が管理してはならないと言われます。

人間が管理すると、野生鳥獣は全て害とされてしまうからです。

奥過ぎたり急斜面すぎたりして材を搬出する手段がない人工林、無理に搬出しても赤字になるだけの人工林、こういう山の人工林を伐採したら、後は管理しないでひたすら放置する。放置することで豊かな自然がやがて必ず甦る。

管理しようと思う人は、中途半端に賢い人。自然が何なのか知らない人。

やはり、平野さんが言われるように、日本の林業が壊滅状態に陥ったのは、市場原理を無視して公務員が林業をしたことが原因かもしれません。

林野庁には、林業ではなく、国有林の自然を守る仕事をしていただきたいです。

オリックスによる徳島県天神丸風力発電計画、先行き不透明に

●徳島大学鎌田麿人教授のフェイスブック 7月10日より その1

オリックス風力発電計画、先行き不透明化(徳島新聞7月9日朝刊)

●徳島大学鎌田麿人教授のフェイスブック 7月10日より その2

オリックス株式会社「(仮称)天神丸風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」に対する環境大臣意見(6月8日付)・経産省大臣意見(6月25日付)

の意見を地図上に表したもの

熊森から

鎌田先生、フェイスブックの天神丸風力発電情報、いつも見せてもらっています。本当にありがとうございます。シェアさせてください。

さて、みなさん、天神④風力発電計画に対する大臣の意見書ですが、立場の違う双方の官僚のみなさんの意見が聞けると思いましたが、中川雅治環境大臣意見と世耕 弘成大臣意見は、同一文章なので驚きました。環境大臣の意見に経産大臣は合わせることになっているのですね。

もし、オリックス社がこれら両大臣意見を取り入れるなら、天神丸風力発電計画はこの場所では設置不可能となることが鎌田教授のフェイスブック7月10日アップ地図上情報より、よくわかります。みなさんも、ぜひ、D2によるという図化をご覧になってみてください。

熊森は今、天神丸風力発電計画の白紙撤回をめざす他団体作成署名を集めています。

オリックス社に電話で今後の予定を聞いてみました。

熊森:7月9日付け徳島新聞を読まれましたか?両大臣の意見書を取り入れたら、もう天神丸風力発電は実現不可能だと思うのですが。

オリックス社:いいえ、両大臣の意見書を取り入れて、今後も調査を続け、風力発電開発を進めてまいります。

熊森:まだ、推進していかれるのですか?!信じられないです。

(会社が利益を上げるためなら、わずかに残された徳島県の最後の自然を破壊しようが、風前の灯になっているツキノワグマたちが絶滅しようが、地元が建設しないでくれの大声を上げようが、なんとも思わないということでしょうか。生まれつきそんな無慈悲な人間はいませんから、これも今話題になっているマインドコントロールされた人間の姿なんだろうと危なっかしく思いました。風力発電もメガソーラーも、残された貴重な自然を破壊しての自然再生エネルギーなら、何をしていることかです。)

利尻島のヒグマ 消息が途絶えて13日目

8月4日、天皇皇后両陛下が利尻島を初訪問されるそうです。

両陛下は、クマを初めとする生き物たちに大変お優しいお気持ちを持っておられますから、利尻島に人間を徹底的に避けて暮らしているオスのヒグマが1頭いても、何ら問題にされないと思います。

気になる利尻島のヒグマのその後ですが、7月12日に本島に向かい合った旭浜で糞と足跡が確認されて以降、消息はぷっつりと途絶えたままです。

7月25日、利尻島の役場の担当者に電話をしてみました。

熊森:13日間も全く痕跡がないのは初めてですね。本島に泳いで帰ったのでしょうか?

役場:そうだといいのですが。確認のしようがないので、何とも言えません。捕獲罠は一応利尻島に2基用意しましたが、1回も設置していません。

熊森から

106年前にも本島から20㎞も離れた利尻島に泳いで渡ってきたヒグマがいたそうです。

また本島に帰ろうと思ったのか、海の中を泳いでいるところを見つかり、島民に殺処分されています。

もう、時代が違います。もし、このクマが罠に捕獲されたら、今度は殺さずに放獣してやってほしいと、北海道庁にお願いしました。

北海道庁によると、学術研究のため研究者が山中に仕掛けた罠にかかったヒグマを捕獲して麻酔をかけ、発信機を付けるなどの処置をしてその場で放獣した例は少しあるということです。

しかし、いったん罠に捕獲したヒグマを、殺処分せずに適当な場所に運んで放獣した例は、北海道にはないそうです。もし、利尻のクマが捕獲されたら、殺処分しかないということでした。

ヒグマの放獣など珍しくないカナダなどと比べると、北海道の野生動物保護は遅れているのでしょうか。

●ヒグマの管理に詳しい人に、電話で聞いてみました。

以下が、その答えです。

ヒグマを罠で捕獲して山に運び放獣した移動放獣例は、知床では今年度はありませんが、以前、少しあります。

しかし、せっかく放獣したのに、すぐまた元の場所に帰ってきてしまいました。

北海道でヒグマを有害として罠で捕獲して、山奥に運び放獣することは、北海道ヒグマ管理計画上可能です。

そういうことができる人材は、知床財団はもちろん、それ以外にもいます。

しかし、過去に放獣例がないのは、どこの山に放獣するか、受け入れてくれるところがないからです。

もし、利尻のクマを有害捕獲して移動放獣するなら、箱罠(鉄格子檻)で捕獲してはだめです。

逃げようとして、ヒグマが鉄格子をかんで、歯をぼろぼろにしてしまいます。必ず、ドラム缶檻で捕獲しなければなりません。

次に、対岸は、宗谷総合振興局ですが、そこがうちの山に放していいよという許可を出すかどうかです。

カナダのような広い地域にヒグマがいるわけではありませんから、北海道では放獣先を見つけるのがなかなか難しいです。

7月23日 くまもり自然農!田んぼの臨時草取り

無農薬、無肥料、化学物質は一切使わず、全ての生き物たちと共存する昔ながらの自然農。

くまもり本部は今年、兵庫県三田市の田んぼで、11年目となる親子自然農を実施しています。

まだ水面下ですが、稲の周りに草が育ってきました。草は、水面から頭を出すと、一気に成長し始めます。

田んぼの持ち主から、「育ってきた草を抜くのは、今」との情報を得ました。

急遽、本部スタッフ2名とボランティアさん2名で、今年、第2回目となる田んぼの草取りに行ってきました。

夕方5時に田んぼに到着。しかし、まだ日差しが強かったので、スイカをいただきながらもう少し涼しくなるまで待ちました。

日差しが弱まってきたので、草取り開始!

前回同様、ブラシや田車を使って、草を取っていきます。

田車を使うにはコツがいります。

吹き抜ける風が心地よかったです。自然と、「気持ちいい!」という言葉が出てきました。

稲たちも、そよそよと気持ちよさそうに波打っています。まるでダンスをしているように見えました。

じっくり観察すると、いろいろな生きものたちが葉の裏などに隠れていました。

皆、田んぼの水や稲の葉をうまく利用して、連日の猛暑に対応して暮らしていました。

みんなで力を合わせて、無事、草取り作業が終了。

気持ちのいい汗をかいて、皆、いい表情でした。

お米を作るには、毎日田んぼを見て回る必要があります。

私たちが親子自然農を実施できるのは、田んぼの持ち主さんが日々、水量など見回って田んぼの管理をしてくださっているからです。

本当にありがとうございます。

これからの時期は稲の根が張ってくるので、もう田んぼに入らないほうがいいそうです。草取りはひとまず完了。

これからの稲の成長が、楽しみです。

次回の親子くまもり自然農は、10月28日(日)、稲刈りと自然あそびです。

初めての方も大歓迎!皆さんお誘いあわせの上、ぜひ、ご参加ください☆

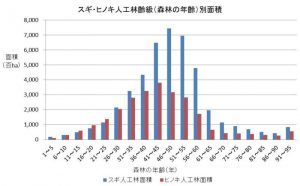

50年スギの大量伐採は是か非か 森林環境税の使い方を考える

我が国の人工林のスギ・ヒノキの林齢には、大きな偏りがあります。

林野庁資料より

1950年代後半から始まった林野庁の拡大造林政策で、国内ではスギ・ヒノキ・カラマツを代表とする針葉樹の人工造林が猛スピードで進みました。

山林所有者が自らでは植栽できない箇所等については、森林開発公団(当時)や造林公社(当時)が、山主に変わって当面の費用を負担する「分収造林方式」により、人工造林が進められました。

しかし、1971年から、拡大造林面積は急速に減少し始めます。

造林できる場所は造林し尽してしまったこと、木材の自由化によって安い外材がどっと入ってきたこと、材価の暴落などが原因です。

日本の林業は、壊滅状態となっていったのです。

現在、林野庁は、大型機械を持つ企業などに委託して、森林環境税を使い、伐り出し困難な場所にある50年生以上の材を大量に搬出し、跡地に再びスギ・ヒノキを植えようとしています。目的は、林齢の平均化です。

あまりにも林齢に偏りがありすぎるので、林業の成長産業化を図るために、様々な林齢の材があるようにするという訳です。

この林野庁の方針に対して、林業政策を専門とする泉栄二愛媛大学名誉教授(森林国民会議)らは、猛烈に反対しておられます。

従事者が激減している日本の林業の危機を救うには、林齢の平均化ではなく、毎年同じだけの収入が林業者に一定量入る収入の平均化こそが必要で、そのための政策こそたてるべきだというのです。

一度にどっと搬出してしまえば、これが望めなくなります。

また、長期伐採をめざしている自伐林家からも、自分たちは巨木を育てて売ろうとしているのに、50年生以上の材を強制的に伐採させるような方針は受け入れられないと、猛反発が出ています。

さらにこれは、50年たった分収造林地の分収契約の実施(=林業収入の山分け)が不可能となった現在、山主にあと30年の契約延長を求め、ほぼ全員の契約を80年契約に書き換えさせた国の方針とも齟齬を生じるものです。

この問題、みなさんは、どう思われますか。

ひとり1000円の森林環境税をどう使うか、林業関係者だけではなく、いろんな者たちが声を出し合う時です。もちろん、国土の自然保護や水源の確保、野生鳥獣からの観点も絶対に必要です。

クマが祠や墓を壊した訳は(兵庫県加西市) 熊森現地へ

熊森本部は、神戸新聞デジタル版で、兵庫県加西市北部でクマが神社の祠やお墓、養蜂箱を壊したというニュースを目にしました。

加西市北部にクマが出た?!

赤色が加西市

兵庫県のクマの生息最前線が年々南に拡大していることは、熊森も日頃より問題視しています。

さっそく加西市の担当者に電話をしてみました。

加西市の担当者のお話

「クマの被害や目撃は、5月上旬から6月中旬の間に発生しました。現在は終息しています。被害状況としては、ニホンミツバチの巣を狙って、祠が2か所で屋根をはがされ、墓地が1カ所で墓石の一部をずらされ、養蜂箱が1カ所で壊されました。

加西市は、これまでクマが出てくる地域ではありませんでしたが、ここ2、3年、毎年数件のクマ目撃情報が市に寄せられるようになりました。クマによる被害が発生したのは初めてです。

地元の皆さまにとってクマは見慣れない動物なので、区長会で兵庫県森林動物研究センターの専門員の方をお招きし、クマについてのお話と、クマ対策の方法についてのDVD上映を行いました。被害は終息しているので、クマの有害捕獲は検討しておりません。」

被害が終息していること、このクマを捕獲しようとしていないことを知り、とりあえず安心しました。

また、地元の皆さんが、クマを敵視していない地域であることもわかってきました。

それにしてもクマは、ここにハチの巣があるとよくわかったなあと感心します。

また、祠を壊したり、墓石を持ち上げたり、クマのハチの巣に対するすごい執念と、その力の大きさに驚かされます。

このような場合、クマの誘引物を早く見つけて除去してしまうことが大切です。

今度またクマが出てきたら、熊森も誘引物探しに協力したいです。

祠やお墓はきれいに修復されていた

現地でクマの情報の聞き取りしていると、当時の状況を詳しく知る男性に出会いました。この方が、現場を案内してくださいました。ありがとうございました。

男性からいただいた被害を受けた時の祠の写真

クマが壊してしまった祠やお墓は、すでにきれいに修復されていました。特に、壊れた祠2か所のうち1カ所は、どこが壊れたのか全く分からないほどでした。

修復された今の祠

この男性に名刺と連絡先をお渡しましたら、兵庫県にこんな自然保護団体があるなんて知らなかったと感心されていました。もっともっと広報に励まなければならないと思いました。

地元では、区長会で見せてもらった兵庫県森林動物研究センター作成のDVDをもらい、地区の常会でも上映会をして、多くの住民に観てもらったそうです。DVDを観た方の中には「秋にクマが集落のカキの木やクリの木に来ないように、トタンを巻いてみよう」と言われている方もおられたそうです。可能なら、熊森も被害防除のお手伝いをしたいです。

熊森は、クマが目撃されたりクマ被害が出たりした時、クマを悪者にしてすぐに殺処分してしまおうとする今の日本の風潮に、大変危機感を感じています。クマを飼ってみるとよくわかりますが、クマは犬やネコ以上に、人間と心が通じ合う賢くてとても優しい動物です。日本の国土で棲み分け共存が十分可能です。

棲み分けを復活させるためには、何としても、来年からの森林環境税を、奥山放置人工林の天然林化に確実に使っていただく必要があります。井戸知事、どうかよろしくお願いします。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-300x210.jpg)