くまもりNews

2月17日 兵庫県シカシンポ 生息地を失った哀れなシカを殺す話ばかり 胸が悪くなりました

<森林動物研究センター主催シンポジウムの感想>

基調講演を聞いて、気候も風土も文化も歴史も違うヨーロッパやアメリカのシカ狩猟が、なぜ日本がめざすモデルになりうるのか疑問に思いました。

大変な思いをして集落総出で土や石を運んで造ったシシ垣で、集落や農地を徹底的に囲い、全体としてはシカを殺さずに共存してきた私たちの祖先のシカ対応の方が、ずっとレベルが高いと思います。

奈良大学名誉教授の高橋春成先生は、滋賀県や三重県などに残された大量のシシ垣跡を研究されています。また、京都大学には金網柵からなる現代版シシ垣を考案して普及させようとされている研究者もおられます。

実際、兵庫県は今や平成のシシ垣ともいえる金網柵を郡部に、8262km(平成28年度時点)張り巡らせて、集落や農地を徹底的に囲い続けており、熊森もこの点に関しては、兵庫県を高く評価しています。

問題なのは、現在、農地や田畑から追い出したシカの行き先を山にしていることです。森とシカは共存できません。森の下層植生は脆弱なので、シカが食い尽くすと消えてしまいます。その結果昆虫も激減し、兵庫の森の中はクマも棲めなくなって、今、大変なことになっています。

そもそもシカは、やわらかくて背の低いイネ科やカヤツリグサ科などの草におおわれた草原(ススキは食べられないので、ススキが原では生きられません)や湿地をえさ場にして生きてきた林縁の動物です。危険を察知すると草原から林内に逃げ込んでいたようです。

これらの草原の草は、森の下草と違って、食料生産量がとても大きいので、シカのような大型野生動物でも養うことができます。冬は草が枯れるために餓死するシカも出るでしょうが、そうやって自然界がシカの頭数を調整するのだと思います。

戦後これらの草原や湿地を、農地や宅地としてつぶしてしまったのは人間です。今や、シカが草を食める草原は、スキー場ぐらいしかありません。

現在シカは、森を破壊する害獣にされていますが、戦後の拡大造林政策で奥山に一時期大草原を誕生させたり、林道を造り続けてシカを山奥にまで導いたのは人間です。

突然現れたシカの群れに悲鳴を上げておられる地元の惨状をこれまでいくつか見聞きして、私たちも胸を痛めてきましたが、といって人間がしたことを反省することなく、いかにして効率よくシカを大量にハイテク技術で殺せるかだけを発表されても、拍手する気が起きませんでした。ハイテク罠の扉が遠隔操作で落ちた瞬間、罠の中のシカやイノシシが恐怖で必死のジャンプを続けている映像は残酷すぎて、見ていて気分が悪くなりました。子どもたちがみたら胸がつぶれると思います。

人間が知らないだけでシカにも自然界に存在する大きな意義があるはずです。この県土で生きる権利もあります。江戸時代の兵庫県内のシカの密度は大変なものだったという研究発表もあります。やみくもに見つけ次第シカを殺すのではなく、シカが安心して生存できる草原や湿地を保証して、奥山からシカを移動させ戻れないようにする方策を考える必要があると思います。

大学に狩猟学を導入して銃を使える人を増やし、シカやイノシシの狩猟文化を日本に創成しようという基調講演には違和感を感じました。生きとし生けるものとして畏敬の念を持って殺さずに棲み分け共存してきた祖先の文化こそ取り戻すべきだと思います。

森林動物研究センターのシンポジウムはいつも野生動物を殺すことによって野生動物問題を解決しようとする西洋思考の研究者たちの発表だけです。野生動物は殺すしかないのだと県民を洗脳する場になっているような気がします。公的な費用で実施するのですから、もっと多様な野生動物対応を国民に提示するシンポジウムにしてほしいと願います。

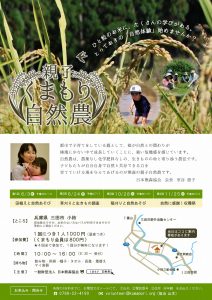

【参加者募集】親子くまもり自然農のお知らせ

- 2018-04-13 (金)

- _環境教育 | お知らせ(参加者募集) | くまもりNEWS

都市の子どもたちに、自然とふれあえる場をつくりたい。

以下は、今年度の本部主催「親子自然農イベント」のご案内です。

自然農は、農薬なし化学肥料なし、

生きものの命と寄り添う農法です。

生きものたちの息遣いや、四季の移ろいを感じながら、

とっておきの「自然農米作り」に、親子でご参加ください!

*************************************************

場所: 兵庫県三田市 小柿(現地集合 公共バスもあります)

添付チラシ参照

日程:

【第1回】6月3日(日)✽予備日6月10日

「田植えと自然あそび」

【第2回】6月24日(日)✽予備日7月1日

「草刈りと生きもの調査」

【第3回】10月28日(日)✽予備日11月11日

「稲刈りと自然あそび」

【第4回】11月25日(日)✽予備日12月2日

「自然に感謝!収穫祭」

※お好きな回のみのご参加もできます。

時間:10時~16時

参加費:1回につき1人1000円(くまもり会員は800円)

✽お昼付き!

✽4回すべて参加で、1回分が無料!

申し込み:

活動日の3日前までに電話、メールにてご連絡ください。

TEL 0798-22-4190

秋田県が今春、クマ推定生息数を2300頭と増加訂正した件について

秋田県はこれまでクマ推定生息数を約1000頭としてきましたが、昨年度1429頭に増加させ、この3月、更に、 2320頭に増加訂正しました。

昨年800頭以上もクマを有害捕殺したのに、なぜ、推定生息数が900頭以上も増えるのかミステリーです。熊森本部が秋田県庁担当者に問い合わせた所、いつものようにていねいに対応していただき、2300頭に至った資料も送ってくださいました。担当者の皆さん、お忙しい中、ありがとうございました。

秋田県:これまでは、クマを目撃しやすい4月~5月に猟師が山の中で目撃したクマ数を基に計算していた。その結果、推定生息数は1000頭前後で推移していた。しかし、その時期は、親子グマはまだ冬ごもり穴から出ていないので、過小生息数ではないかという指摘があり、2017年の夏、カメラトラップ調査(注:誘引物を高所に仕掛け、寄ってきたクマが立ち上がった時、首のツキノワが確認できるよう自動撮影して個体識別する)という新たな手法を用いてクマの推定生息数を推定した。クマ数が増加したのではなく、調査手法が変わったため、推定生息数が増えた。

以下、詳細

2017年に、クマが高密度に生息している森吉山や太平山を中心とした、1521㎢の開放的な空間で、2期に分けてカメラトラップ調査を行った。

①1期は8月~9月 117台のカメラを設置。208頭のクマを撮影(重複あり)。71頭のクマを識別。推定生息数143~219頭。

②2期は9月~10月 119台のカメラを設置。537頭のクマを撮影(重複あり)。150頭のクマを識別。推定生息数408~620頭。

第2期の調査で識別された150頭のクマ数から推定される生息密度(頭/㎢)をもとに、地域別の目撃数からクマ生息密度の濃淡を出し、県内生息数を計算してみたら、2600頭という数字になった。

2017年度は、クマの捕殺が824頭であったので、2018年度の推定生息数は、

2600-824+544(生まれた子グマの数)=2320頭

<熊森から>

・秋田県のクマ推定生息数の出し方のいいところは、兵庫県のように山から出てきたクマ数(目撃数・捕獲数)で生息数を推定するのではなく、山の中にいるクマを数えて推定しているところです。山中にどれくらいのクマがいるかが大事なのです。

・また、クマを捕獲して恐怖に陥れたあと全身麻酔をかけてマイクロチップを入れたり、発信器を付けたりして、クマに耐えがたい負担をかける調査が一般的な中、カメラで撮影するだけというクマへの負担を最小限に抑えた調査方法を採用されたことも、熊森は評価します。

・ただ、調査区域が閉鎖的空間でクマが流入・流出がないことを前提として計算されていますが、実際はクマは森の中を広い範囲に自由に歩き回っていますから、どこまで正確な数かは誰にもわかりません。1期と2期を比較してみても、推定数にはかなりの違いがあります。

なぜ、推定数の大きい2期の結果だけを採用されたのか不明です。1期と2期の平均数を使わないと、過大な推定数なってしまいます。

また、生まれた子熊の数が544頭というのもどこから来たのかわかりませんでした。子熊も成獣も、野生ではかなりの自然死があるわけで、それも考慮されねばなりません。

・熊森は、クマが何頭いるかは、そんなに大切ではないと考えています。山になら何頭いたっていいのです。大事なことは、なぜ去年、大量のクマが山から出てきたのか。その原因を究明するため山中の餌量を調査することと、予期せぬ自然界の異変が起きても、山から出てきたからと殺してしまうのではなく、被害防除対策を徹底させ、場合によっては食料の分かち合いを実施することです。(熊森が知る限りでは、秋田県は初めに駆除ありきで、山中餌量調査と被害防除を、全くやっていません)

秋田県が生息推定数を2320頭にかさ上げしたことによって、駆除数の上限が上がったり、安易な駆除が横行したりすることがないようにだけは願いたいです。クマたち野生動物も、この国に生きる権利があります。

3月24日 和歌山県の太郎と花子、いとおしさで胸がいっぱいに まだの方はぜひ会いに来て

- 2018-04-10 (火)

- くまもりNEWS

久し振りに和歌山県有田川町生石(おいし)高原の太郎と花子に会いに行きました。

西宮からはこんなに遠かったのかと思うほど、遠かったです。

毎月1回~2回ですが、本部から生石までお世話に行ってくださっているボランティアさんたちのご苦労を思いました。

コンクリートの上で暮らす動物園のクマは、爪がこすれて伸びられません。

狭い獣舎の土の上で暮らすクマは、爪が伸び過ぎて巻きづめとなり、掌に食い込んで皮膚を突き破ります。

人間が飼うといろいろとクマも大変です。

実は前日、太郎は獣医さんに全身麻酔を掛けてもらい、両手足の爪をニッパの大きいような道具で、切ってもらったのです。

前日の夕方時点の山田さんの電話では、皮膚に食い込んでいた左前足の第4爪を抜いて切った後、血がなかなか止まらなかったのでみんなで心配したということでした。

やっと血が止まり、獣医さんの処置も終わって、夕方には麻酔も切れ、太郎が目を動かし始めたということでした。

高齢ゆえ、全身麻酔は大丈夫だっただろうか。いろいろと、心配になります。

いっそのこと見て来ようということになりました。

天気は快晴。獣舎横のニオイコブシの花のつぼみが大きく膨らんで来ています。

そばで太郎と対面しました。

じいっと目と目でしばらく見つめ合いました。(デジカメでは、クマの表情がわかるような写真が撮れなくて残念)

昨日怖かったよと言っているように感じました。

指の包帯がまだ痛々しかったです。

左前足第4爪の包帯が痛々しい太郎

山田さん一家も心配で、昨日の夜中は懐中電灯を持って、今朝は早朝に、太郎が大丈夫か心配で獣舎に見に行ったと言われていました。

太郎はまだ包帯を巻いた部分が痛いらしく、時々ぶるぶるっと手を震わしていましたが、食欲は旺盛で、頂いたものを次々と平らげていました。

良かった。大丈夫だ。

爪が肉に食い込んで痛そうなのでどうしたものかと案じていたが、こんなのならもっと早く獣医さんに来てもらったらよかったと山田さんの弁。

傷口が治ったら、また普通に歩けるようになるから、それまで包帯をとったらだめだよ。

私も太郎に話しかけました。太郎はじいっと聞いている感じでした。

故東山省三先生を母のように慕っていた太郎。いろいろなことが思い出されて、本当にいとおしさでいっぱいになりました。

花子の方は、まだ爪切りの必要はありません。

お世話隊のみなさんに背中を書いてもらって、大喜びです。

うれしくてたまらないとき、クマは大きな口をあけて笑います。

この日は、花子もいとおしくてたまらないと思わせる表情でした。

熊手で背中を書いてもらう花子

ずっとお世話に通ってくださっている人に聞くと、この季節、クマは上機嫌だそうですが、そうではない季節もあるそうです。

良い時に訪れました。

お世話隊の方が、寝室の床に開けられたコンクリートの穴に手を突っ込んで何かしておられたので訳を聞くと、排水穴に詰まった糞尿を取ってきれいにしてあげているということでした。

獣舎の床に開けられた排水穴

遠くからおいしいものを送ってくださる方も含めて、みんなの愛情に包まれて、太郎と花子、病気一つせずそれぞれ28歳27歳まで来ました。

元気なうちに、まだの人はぜひ会いに来てやってください。ここは、クマとお話ししたり心通わせ合ったりできる、夢のような場所です。(完)

4月7日(土) 雪害を受けた広葉樹植樹地の手入れ 本部いきもり活動 宍粟市波賀町

雪解けを見計らって、波賀町の広葉樹植樹地に出かけました。

ここは今年、雪が多かったのでしょうか。斜面に植えたヤマザクラの苗木が小さなつぼみを付けたまま根こそぎ倒れたりクワの大枝が折れたりするなど、何本かの苗木が甚大なる雪害を受けていました。(被害のない場所もありました)

シカ除け柵も約半分が倒れていました。若葉が芽吹く前に、一刻も早く柵を修理しなければなりません。予想以上に多くの仕事がありました。

植樹地内に自然生えした、クマイチゴ、タニウツギなどは枝がしなっているだけで雪害なし。タラはまっすぐ1本立ちしているというのになぜか幹が折れていません。やはり自然はすごいです。

苗木を起こして、シカよけネットを立て直すボランティアたち

この日、天気予報は曇りだったのに、雨が降ったり止んだり、なんと4月というのに途中から雪も降ってきました。気温3度、谷川の水温は4度でした。参加者は5名。寒いし雨に濡れるし、途中で撤退しかけましたが、がんばって応急手当を完了させてきました。

シカという新たな要因が加わったからということもありますが、自然林→人工林の時とちがって、兵庫県の豪雪地帯の急斜面における人工林→自然林は予想外に難しく困難な事業です。(九州や四国では、放置しておくだけで、シカがいても簡単に自然林が再生するようです)

この場所は、もう一度行ってしっかりネットを張りなおす必要があります。

次回、いきもり活動は4月17日(火)、ご都合のつく方は是非ご参加願います。

阪急夙川駅に8:00集合で、現地までは本部が用意した車に同乗していただけます。

4月からボランティア保険が新年度に切り替わるため、平成30年度未加入の方は早めにお申し込みください。

波賀町の別の集落で長年熊森がお世話になってきた方が、69歳で亡くなられてこの日がお通夜であることを知り、作業の帰りに急遽ご自宅を訪れ、手を合わせてきました。

この集落の皆さんは、自分たちが山にスギばかり植えて野生動物たちのえさ場を奪ったことを反省し、自分のしたことに責任をとって死にたいとして、毎年、共有林の人工林を1ヘクタールずつクマたち野生動物のために広葉樹林に再生しておられます。すばらしい人たちです。

同じことを思ったり口にしたりする人たちはいますが、行動で示す人たちはめったにいません。(国が動けば、一気に状況は変わるでしょう)

まだ明るかったので、この集落の裏で地元の皆さんと一緒に広葉樹の苗木を植えてきた植樹地を見に行きました。

同じ波賀町でも、こちらは広葉樹の苗木が良く育っています。積雪量や気温が違うのでしょうか。ソメイヨシノが満開でした。

シカよけ金網で囲まれた人工林皆伐跡地の広葉樹植樹地、苗木が良く育っている

春ですね~。林道に水が湧き出しているところがあり、たくさんのオタマジャクシとそれを狙うアカハライモリに出会いました☆

大量の黒いオタマジャクシで水面が埋まっていました

クマのために植樹したカキ園も見てきました。今年は電気柵の効果があったようです。イノシシに入られていませんでした。

よく育っている柿園の苗木(葉はまだ)を眺めるボランティア

最後に柿の植樹地前で記念撮影です☆

ボランティアの皆さん、お疲れ様でした。

祝 3月末、日本初のダム撤去工事完了 熊本県荒瀬ダム

以下、西日本新聞より

熊本県南部を流れる球磨川にある県営荒瀬ダム(八代市坂本町)の撤去工事が3月末に完了した。

荒瀬ダムが撤去された地点 熊本県庁HPより

ダムの完全撤去は全国で初めて。堆積した土砂のヘドロ化で悪臭を放ったダム湖は6年をかけた工事でなくなり、瀬や淵、砂州といった変化に富む川本来の流れが復活している。

県の調査によると、清流に生息する底生動物や魚の種類が増え、アユなどの餌になる藻類も順調に育つ傾向がみられる。専門家でつくる「荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会」の篠原亮太熊本県環境センター館長は「自然の回復力の強さを実感する。ダム建設前と同じような状態に近づきつつある」と話す。

国土交通省の調査では、魚のすみかになる河口干潟沖のアマモの藻場が、ダム撤去前に水門が開放された翌年の2011年から、1~1・7平方キロメートルで推移している。10年まではほとんど見られなかった。球磨川の環境改善は海にも好影響を与えているようだ。(以下略)

熊森から

ダム撤去運動を闘ってこられたみなさん、おめでとうございます。

アメリカ映画「ダムネーション」を思い起こさせる快挙です。さっそく自然がよみがえってきたようですごいですね。市民運動の輝かしい勝利だと思います。自然保護団体として、とてもうれしいです。

2002年に7年後の県営荒瀬ダムの撤去を表明してくださった潮谷義子知事(当時)にも、あらためて感謝申し上げたいと思います。

その後紆余曲折があったようですが、負けることなくダム撤去にむけてどこまでもがんばり抜いた地元の皆さんに心から敬意を表したいと思います。

ただ、球磨川を完全によみがえらせるには、荒瀬ダムの10キロメートル上流にある瀬戸石ダムの撤去、河口にある堰(せき)の撤去が必要だそうです。

熊本県民は国交省直轄川辺川ダム計画も中止に追い込んでいます。すばらしいと思います。

アメリカでは2017年にも86ダムが撤去されたということで、ダム撤去の動きが毎年進んでいます。残念ながら、日本では今の所、荒瀬ダムに続くダム撤去計画はないそうです。

それどころか、現在、「脱ダム」に関係自治体などが反発し、「国土強靱(きょうじん)化」の名の元、中断していたダム建設がどんどん復活してきているありさまです。

ダムが必要だからというのが表向きの理由ですが、実は、公然の秘密として、ダム建設費の5%が関係者の手に入ることになっているため、推進者たちは声を大にダム建設を訴えているのだということです。かつてダム建設にかかわった方から教えていただきました。たった5%と思いましたが、総工費1000億円となってくると、5%は50億円です。人によっては、喉から手が出るほど欲しいお金かもしれません。

あらゆる分野に言えることですが、いい国を作るには、利権のない市民が、しっかりと声を上げてくことが大切だと思います。

【本部】4月2日 身近な木々と親しもう!春の公園で環境教育例会

くまもり本部環境教育部で毎月実施している例会。

お天気がとてもよかったので、この日は、近くの西田公園で初の野外例会を実施しました。

春休みということで、9名のくまもりキッズたちも集合。

事務所近くの公園で、身近な木について学ぶプログラムを実施しました。

テーマを「木」とした背景には、例会メンバーの一人の、ある思いがあります。

「子どもたちの身近な自然といえば、校庭や公園に植えられた木。

でも、ちゃんと目を向ける機会は少ないです。

身近な木々を、自然への興味の出発点とできれば」

—— まずはメンバーたち自身が、木に目を向けようということで、今回の実施に至りました。

☆☆☆

子どもたちには、ミッションとして、葉や花、実などのヒントを頼りに、8種の木を探してもらいました。

発見して終わりでなく、説明をきいてしっかりとメモを取っています。

ふと耳を澄ますと、ギーギーという鳴き声と、コンコン、という音が。

見上げると、コゲラが一生懸命木をつついていました。

(動きが素早く、その姿を写真に収めることはできませんでした…)

木を観察していると、木を取り巻く、様々な動物たちの姿も見えてきます。

身の回りで、いろんな生きものたちが繋がりあって生きている。

そんな気づきの瞬間に、立ち会えた気がしました。

環境教育部では、子どもたちが自然に親しみ、大切にしようという心を育めるよう、試行錯誤しながら、環境教育プログラムを作製しています。

そして、そんなアイデアが生まれる場が、環境教育例会です。

興味がおありの方、ぜひお気軽にご参加ください♪(SY)

次回の例会

【日時】5月7日(月) 10:15~12:00

【場所】くまもり本部事務所3F

【お問合せ】メール:volunteer@kumamori.org TEL:0798-22-4190(山本)

3日前までにお申し込みください☆

東京新聞が、秋田県がクマの推定生息数を2300頭と訂正発表した件に対する熊森コメントを掲載

記者がクマの生息推定数に関して環境省担当者に問い合わせたところ、「クマの保護・管理は、都道府県が行っている」と取り合わなかったという記述は、国際自然保護連合レッドリスト危急種に対するこの国の姿勢を良く表しています。(日本は生物多様性条約を批准しているのですから、本当は、環境省が逃げないで責任を持つべきなのです)

熊森関連記述

深い山にいるクマの生息数を調べるのは難しい。日本熊森協会(本部・兵庫県)の森山まり子会長は「アフリカの草原にいる動物を上から数えるのと違い、クマは単独生活で、何キロも先から人間を察知して逃げるので正確に調べようがない。生息数の数字が独り歩きし、捕獲数が増えていくのが怖い」と危ぶむ。

以下、3月24日東京新聞<こちら特報部>です。

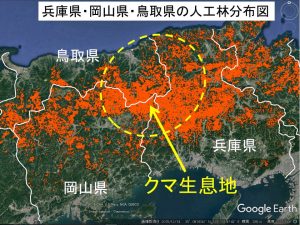

兵庫県井戸知事の「連携してクマを管理(=捕殺)」の呼びかけに、岡山県伊原木知事が合意

以下、山陽新聞より

岡山県の伊原木隆太知事と兵庫県の井戸敏三知事が政策課題について話し合う会議が3月27日、岡山市内のホテルで開かれた。

両県をまたぐ中国山地でツキノワグマの推定生息数が増加していることを受け、連携して管理計画(熊森注=捕殺計画のこと)の策定を目指すことで合意した。

鳥取を含めた3県で協力し、生息数の調査や駆除の方向性を盛り込んだ計画を想定している。

井戸知事が「狩猟許可を出して捕獲しているが、効果が上がっていない。共同で広域的な計画を作りたい」と持ち掛け、伊原木知事は「クマは県境を越えて行き来している。人命を守るためにも協力したい」と応じた。

両知事はまた、シカやカワウなど有害鳥獣対策(=捕殺対策)でも連携する。

同会議は2002年度から開いており、7回目。

熊森から

ちなみに、鳥取県は、今後もクマ狩猟を再開しないと発表しています。理由は、山にいるクマまで獲る必要はないと思うからだそうです。

その通りです。熊森は鳥取県に拍手です。

宮城県の雪山で、今年初のクマによる人身事故が発生。熊森本部が地元行政へ電話で聞き取り

2018年3月31日、今年度全国初となるクマによる人身事故が、まだ雪が残る宮城県の山奥で発生しました。

以下、河北新報 ONLINE NEWS (2018年4月1日付)より

クマに襲われ男性が大けが 加美・荒沢湿原

31日午前11時ごろ、宮城県加美町鹿原の荒沢湿原で、仙台市太白区の団体職員男性(68)がクマ1頭に襲われ、頭に大けがをした。

加美署によると、男性は10センチほどの裂傷が2カ所あるが、命に別条はないという。現場は荒沢自然館の西約4キロの山中で、男性は景色などを撮影するため1人で歩いていたという。

荒沢湿原は県内有数のミズバショウの群生地。以下略。

熊森本部は、すぐに加美町役場の担当者へ電話して、くわしい状況を聞き取りました。

【加美町担当者の話】

事故があった場所は今も雪に覆われている。冬眠しているクマを刺激する恐れがあるため、町としては現場調査は行わない。

ケガをされた男性は、自然の写真を趣味で撮られている方で、撮影時、動物に気づかれないように、クマ鈴など音の出るものを携帯していなかった。

人の気配を近くで感じてびっくりしたクマが、冬ごもり穴から出てきたのかもしれない。

事故後、男性は電話で荒沢自然館へ救助を要請し、荒沢自然館の方が、当日現場方面の山の中にスノーモービルで入っていた方に、男性の捜索と救助を要請して、無事男性を救出した。

現場はクマの生息地なので、町としては今回、有害駆除はしない。現場につながる道路を閉鎖するとともに、山に入る時は音の鳴るものを携帯して十分注意して頂くよう、看板設置をして回っているところ。

熊森から

お怪我をされた方に、お見舞い申し上げます。

クマは、人間に対して恐怖心を抱きながら生きています。ふつうは人間を察知すると、クマの方がさっと逃げますが、うっかりして臨界距離(12メートル)内で人間に出会ってしまうと、クマは逃げられないと思い、恐怖でいっぱいになります。クマの中には、習性として人間をはたいてそのすきに逃げようとする者がいます。クマの棲む山に入る時は、熊鈴などを携帯して早めに人間の存在をクマに知らせるなど、人間側の努力が必要です。

今回、加美町は、クマと人間、両者の視点から中立的に見て、クマを有害駆除しないと決められたそうで、ほっとしました。

お怪我の程度が心配されます。メディアの報道が「大けが」となっていたり、「引っ掻かれた」となっていたり、まちまちです。

2017年度、兵庫県ではクマによる人身事故が2件発生し、県はどちらも重傷と発表しています。しかし、本人にお会いすると、軽傷と言われました。うち1名の方は、医師の判定も軽傷だったと教えてくださいました。

一方的にクマを狂暴な動物に仕立て上げるのではなく、怪我の程度は本人に会って確認して、正確に伝えていただきたいものです。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ