ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

1月18日 15年連続実施!尼崎市の小学校でくまもり環境教育

くまもり環境教育部は、毎年、こちらの小学校で授業をさせてもらっています。

感謝の心を込めて、今年も、森や動物を守ることの大切さがわかる授業を実施させていただきました。

5年生。

イースター島がたどった悲惨な歴史をベースに、森を失えば人間も生きていけないことを学ぶ授業です。

さすが5年生。私たちの話に静かに耳を傾けてくれ、私たちが質問すると的確に答えてくれました。

世界の森の減少量と減少速度には、驚きの声が上がりました。

次に1年生。

クマの食べ物クイズや紙芝居を通して、森が動物にとって、なくてはならない存在であることを学んでもらいます。

食べ物クイズでは、「クマはサルを食べるかなー?」ときくと、ほとんどの子が「食べなーい!」。クマが植物食中心であることは、よく知っていました。

クイズ中は元気いっぱいでしたが、カキの実を採りに行って有害駆除されたクマの親子の紙芝居では、涙を浮かべながら真剣な表情で見入っていました。

みんな素直で優しい子どもたちでした。

この日の最後は3年生。

自然の森と人工林を、「動物」「土」「水」「建材」の4つの観点で比較しながら見ていくプログラムです。

授業を通して子供たちにどのような意識変化が起きているのか調べるために、授業の前と後で、簡単なアンケートを実施させていただきました。

大きな意識変化が見られたのは次の2点でした。

①動物のすむ森は、人間にも必要ですか?

(授業前) 「必要でない」が多い。 → (授業後) 「必要」が増える。

②自然の森を作っているのは誰ですか?

(授業前) 自然、人間 → (授業後) 自然、人間、獣、鳥、いろいろな生き物

今後も、生きとし生けるものに畏敬の念を持ち、この国で全ての生き物と共存してきた祖先のすばらしい文化を、子供たちに伝えていきたいと思います。

関係者の皆様、お世話になりました。本当にありがとうございました。

今年は、小学校を中心に、森や動物の大切さを広めていきたいと思っています。

これからもよろしくお願いいたします。(SY)

鳥取県は狩猟ではなく、棲み分け(=ゾーニング)推進でクマに対応する方針

- 2017-01-24 (火)

- くまもりNEWS

以下、日本海新聞2017年1月22日より

2ゾーン化しクマ被害対策 県が鳥獣保護素案

鳥取県は、野生鳥獣保護・管理事業計画の改定素案をまとめた。ツキノワグマに関して新たに導入するゾーニング区分の境界は、市街地や集落から「見渡せる程度の尾根、谷に囲まれた範囲」とし、人家や農耕地からおおむね200メートルを目安にする。本年度末までの改定を目指す。

素案によると、人の生活圏とクマの生息域の二つのゾーンで、それぞれに応じた対策を講じる。

人の生活圏では被害を抑えるため捕獲の強化や電気柵の設置、追い払いを行う。クマの生息域では保護を優先し、対策は入山者への注意喚起など最小限にとどめる。

有害捕獲は基本的に行わないが、イノシシなどのわなに誤ってかかり、被害の恐れが高いクマは殺処分も選択肢とする。このほかゾーニングの境界付近に「緩衝地帯」を設け、森林の植生回復などクマの生息環境を整備する方針も盛り込んだ。

(熊森から)

同じ東中国ツキノワグマ個体群を抱えて隣接する兵庫県と鳥取県。

鳥取県の対応の冷静さ、人間としての倫理観。この違いはどこからくるのだろうか。

兵庫県の鳥獣対策を動かしているのは、兵庫県森林動物研究センター。センターに問題があるとしか思えない。

<クマの生息域 ・緩衝地帯・人の生活圏>

クマを保護対象として3つのゾーンに分けて共存する策は、私たち祖先がこの国で長年成功してきたクマ対応です。西洋型ワイルドライフ・マネジメントなど、この国の自然や国民感情、日本文化に合わないし、自然界が人間の頭でとらえられないものであることを考えるなら、科学的でも計画的でもありません。

この方法だと、大変な予算を使って毎年クマ生息数を推定する必要などなくなります。

今年は何頭殺そうかなどと、数字にこだわってクマ殺害の数合わせゲームをする必要もなくなります。

クマの生息域に、その年のクマの生息痕跡が十分あることを確認したら、もうあとはほっておけばいいのです。

ただし、この政策を実行するには、クマの生息域に、クマが棲めるだけの広大で豊かな森が残っていることが前提です。鳥取県には、兵庫県・岡山県と同様、そのような森は残っていません。

この新聞記事で読む限りは、森林の植生回復などクマの生息環境を整備するとあるので、本当にやっていただけるならすばらしいと思います。くまもりも大いに協力したいです。

シカ・イノシシわなに米ぬかを使わないようにしないと、クマ大量誤捕獲につながりますから、その点は、注意していただきたいです。この点には、くまもりとして、不安が残ります。

スポーツやレジャーとしてのクマ狩猟を一般ハンターに依頼してクマ対策とするやり方は、半矢グマを生み、人身事故が起き、必ず失敗します。

鳥取県の、棲み分けてクマと共存という、人間性を失わない先進的な取り組みが全国に広まっていくように願います。

一面的な現象だけ見て間違った国策にひっかかる大学生たちを憂う 大学で狩猟サークル相次ぎ誕生?

- 2017-01-24 (火)

- くまもりNEWS

・(((1月23日産経新聞記事より)

全国各地の大学で狩猟サークルが相次いで誕生している。高齢化が進み、ハンターが減少するなか、イノシシやシカなどの野生動物による農作物被害が拡大していることが背景にあるという。サークルはこうした問題を打開するためで、若者たちが“農村の危機”に立ち向かっている。(以下記事、略)

・

(熊森から)

シカ・イノシシを殺して、“農村の危機”が救えるものか!

・

学生をあおるような書き方であり、この記事に不快感を覚えるが、本当に全国各地の大学で狩猟サークルが誕生しているのだろうか。

・

若者をハンターにというのは、残念ながら狩猟派が動かしている現環境省のまちがった国策「すごいアウトドア 若者よハンターになれ」です。大学生なんだから、シカ・イノシシを全部殺してみたところで、産業構造を変えない限り“農村の危機”など救えないことに、自分の頭でよく考えて、早晩気付いてほしいものです。

・

シカ・イノシシも、殺すのではなく、大変であっても、被害防除対策によりこの国で共存していくべきです。クマ・サル・シカ・イノシシを害獣視するのはとんでもないまちがいです。彼らがいて日本の自然があり、私たち人間はその自然に生かされているに過ぎない動物です。食べ物に困っているわけでもないのに殺生することは、人間を不幸にします。

・

人間よ、傲慢にならず、自然界に感謝せよ!

ツキノワグマ狩猟継続へ 兵庫県、17年度も 神戸新聞1月21日記事より

- 2017-01-21 (土)

- くまもりNEWS

兵庫県が、2016年度に20年ぶりに解禁したツキノワグマの狩猟を、17年度も認める方針であることが分かった。生息個体数が高止まりし、16年度は餌となるドングリ類の不作の影響などで、4~12月の出没情報は973件と15年度の約2倍に上る。人身被害も県内で5年ぶりに起き、住民の安全確保のため必要と判断した。

ツキノワグマは県内で絶滅の恐れがあるとして、県が1996年度に狩猟を禁止。その後、生息個体数が増え、2015年には、県の保護管理計画で解禁基準とする800頭を超えて約940頭に上った。このため県は16年11月15日~12月14日の1カ月間、1人1頭に限り狩猟を認めた。

県は16年度中に今後5年間の方針を定めた管理計画を新たに策定するが、800頭以上という解禁基準は変えない方針。今回の狩猟期間中に仕留められたのは4頭にとどまり、16年の推定生息数は発表されていないが、800頭以上になるのが確実となっている。

ツキノワグマを巡っては、16年10月に宍粟市で男性が襲われて重傷を負うなど、16年度の県内の人身被害は3件に。北播磨地域で15年度の10倍を超える出没情報が寄せられるなど、以前はあまり姿を見せなかった地域でも目撃されている。

17年度は、これまで集落内に仕掛けていたわなを集落周辺の裏山に広げるなど、狩猟以外の対策も強化する方針。

(熊森より)

兵庫県は、クマの件で、あまりにも意固地で感情的になり過ぎていると感じます。

1月26日に予定されている兵庫県環境審議会鳥獣部会の審議も、3月2日に予定されている野生動物保護管理運営協議会の協議も

まだなのに、もう結論を先に報道して、世論を形成する。おかしいです。狩猟再開の時も、同じことをされました。

熊森は、このような県やマスコミの姿勢に対して、残念の一言です。

兵庫県がめざしたクマ狩猟の非常識

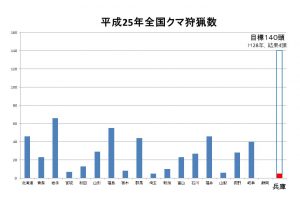

兵庫県がめざしたクマ狩猟は、以下のグラフのように、940頭に爆発増加した県内のクマを140頭狩猟して、環境省が安定個体群とする800頭に低減させるというものでした。クマがたくさんいる北海道や東北、長野でも、そこまでの数は狩猟できていません。兵庫県の棒グラフの赤色は、狩猟実績です。

その上兵庫県は、環境省が安定個体群としているのは成獣800頭なのに、成獣という文字を見落とされていたようです。熊森が昨年度、兵庫県のクマ数が兵庫県が言うようにたとえ940頭いたとしても、成獣は800頭もいないので、狩猟再開はできないはずだと指摘しました。しかし、これについて納得する回答をいただけていません。環境省のガイドラインは守って欲しいです。

熊森本部 来年度のクマ猟中止を兵庫県に要望 産経新聞1月18日記事より

- 2017-01-21 (土)

- くまもりNEWS

■自然保護団体、来年度のクマ猟中止を県に要望

・・(兵庫)県が昨年11月15日から1か月限定でツキノワグマの狩猟を解禁したのを受け、西宮市の自然保護団体「日本熊森協会」は、県に来年度の狩猟を行わないよう求める要望書を提出しました。

・・県は平成8年度以降、絶滅の恐れがあるとしてクマを保護してきたが、頭数増加で集落への出没などの影響が懸念されるとして20年ぶりに狩猟を解禁。期間中に4頭が捕獲された。

・・同協会は、「同時期の目撃情報は毎年減っており、効果はなかった」と指摘。「クマが増えたとする県の推定生息数は間違っており、狩猟は中止にすべき」と訴えた。

(熊森から)

1月13日、クマ狩猟再開結果をどう見るか、兵庫県担当者と熊森本部との意見交換の場を県に持っていただきました。

狩猟結果4頭から、狩猟再開には何の意味もなかったことと、これまで兵庫県のクマが940頭に爆発増加と発表してきた県の(森林動物研究センターの)クマ生息推定数があまりにも過大推定で間違っていたことが、はっきり証明されたと思います。

そもそも、生息数推定に用いられたベイズ推定法というものは、知る人ぞ知る、初めに結論ありきで、推定値はいかようにも捏造できるものなのです。

しかし、森林動物研究センターの研究員から渡された過大推定データを信じて誤った政策を立ててしまったと兵庫県庁の担当者たちが気づいたとしても、県担当者にもメンツがあるでしょうから、失敗したことは認めたくないはずです。当協会は熊森の見解は見解として述べながら、クマ狩猟再開結果を県がどう評価されたのか、私たちなりに県を傷つけないよう遠慮しながらたずねてみました。

県は狩猟再開はクマを山に押し返す効果があったと評価されていましたが、苦しそうに見えました。4頭しか狩猟できなかったことについて、クマ狩猟の許可を得た140人にアンケートを取られている最中だそうです。それを見ないとわからないということで、アンケート結果が出たら、私たちもぜひ見せていただきたいです。

環境省特定鳥獣保護・管理計画(クマ類編)ガイドライン に対する熊森の主な見解パブコメ その2

- 2017-01-22 (日)

- くまもりNEWS

人間に把握不可能な生息推定数にこだわり過ぎないこと

p13-9 生息数が回復・増加した県が多く→必ずしも、そうとは言えない。

人工林の放置、ナラ枯れや下層植生の消失による自然林の劣化、進む奥山道路開発などによって、クマ本来の生息地の環境は悪化する一方である。

兵庫県のように、クマが食料を求めて生息域を過疎化高齢化した集落に移動させてきた場合、目撃数や捕獲数が飛躍的に増加して、一見クマ数が爆発増加したように見える。しかし、実際の生息数が増えたかどうかは別である。集落近くに集まり潜むクマは有害捕殺対象となりやすく、安定した生息とは言えない。

棲み分け(ゾーニング管理)の義務化

p13-27棲み分け(ゾーニング管理)が重要である→◎まさに、この通りである。

隣接市町村担当部署や学校をはじめ、農林・河川・土木など各部署が連絡を取り合って、祖先がしていたような棲み分け共存を取り戻さねばならない。クマ対応は、これに尽きる。

今回のガイドラインが絵に描いた餅にならないように、環境省は都道府県に、都道府県は市町村に、ゾーニング地図を作成して提出するよう義務付けるべきである。またこのゾーニング地図は、広く人々にも広報して周知徹底させなければならない。クマに対しては、都道府県や民間の支援を得て、電気柵や、草刈、犬などによる追い払いでゾーニングを認知させる必要がある。

他生物の生命も尊重すべき、はじめに捕殺ありきはおかしい

p19-11ツキノワグマの自然増加率→自然増減率とすべき。人間以外に増加し続ける一方の動物など存在しない。個体数が減少に転じた場合は捕獲上限割合を下げるとあるが、捕獲をやめるべきである。

p28-月別捕獲実績→捕獲か捕殺かはっきりさせること。捕殺なら、実績ではなく実数と表現すべき。クマなどの野生鳥獣は水源の森に必要であり、有害視する言葉は使わないこと。

p30-24狩猟・個体数調整により出没の抑制を図る→人間活動を優先する地域の周辺においても可能な限り、「保護捕獲して山奥へ放獣」すべきである。捕殺してしまえば、ゾーニングを学び身に付けたクマを誕生させることができない。

生息地の保護整備に数値目標を掲げること

p31-2生息地管理は重要→掛け声だけに終わらないよう、人工林率を下げるためなど、数値目標が必要。また、コア生息地は、奥山を中心としながらも海に至るまでの幅を持った地域が必要で、可能な限り人間が入り込めないような措置を取るべきである。

p54-18・19コア生息地においてクマ類の密度が十分に担保されているか→賛同。棲み分けを成功させるには、コア生息地がクマの生存を保証できる状態でなければならない。

p59-10堅果類の豊凶データ→春の山菜、夏の昆虫、臆病なクマが身を隠せる下層植生の有無、冬の冬ごもり用穴など、生息に必要な様々なデータが必要である。クマは秋の堅果類だけでは生き残れない。

主な点は、以上です。

環境省募集(パブリックコメント)

●特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類)改訂案

●平成 28 年2月 環境省主催 クマ類保護及び管理に関する検討会 議事概要

● 意見募集要項

パブリックコメントの締め切りは1月25日です。

クマ関連パブリックコメントに応募を 締切 秋田県1/20、群馬県1/26、岩手県1/27、島根・西中国2/17

クマ保護計画(一種)または、クマ管理計画(二種)について、以下の県がパブリックコメントを募集中です。本部はせっせと応募しています。

【締切:1月20日中】

秋田県クマ管理計画 (提出先:生活環境部自然保護課 調整・自然環境班 FAX:018-860-3835 Mail:shizenhogoka@pref.akita.lg.jp)

募集要綱等URL:http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/18960

郵送の場合は、平成29年1月20日の消印まで有効です

【締切:2017年1月26日まで】

群馬県クマ管理計画 (提出先:農政部鳥獣被害対策支援センター FAX:027-371-0090 Mail:choujise@pref.gunma.lg.jp)

募集要綱等URL:http://www.pref.gunma.jp/07/ai0900017.html

※意見募集対象は群馬県民もしくは群馬県に所在する団体等のみです。

【締切:2017年1月27日まで】

岩手県クマ管理計画 (提出先:環境生活部自然保護課 FAX:019-629-5379 Mail:FA0031@pref.iwate.jp)

募集要綱等URL:http://www.pref.iwate.jp/public_comment/44191/051613.html

【締切:2017年2月17日まで】

島根県・西中国地域クマ保護計画 (提出先:農林水産部森林整備課鳥獣対策室 FAX:0852-22-6549 Mail:choju@pref.shimane.lg.jp)

ぜひ皆さんのご意見を、各クマ行政へ届けてください。

1月16日とよ無事冬眠へ 地元会員からの報告第2弾 花子は1月15日冬眠入り

- 2017-01-16 (月)

- 和歌山県 | 太郎と花子のファンクラブ

熊森本部「兵庫県クマ狩猟再開結果に対する考察」を、県と記者クラブに発表

- 2017-01-17 (火)

- くまもりNEWS

以下は、1月13日、くまもり本部が兵庫県庁を訪れ、担当部局と記者クラブに伝えた主な内容です。

「平成28年度兵庫県クマ狩猟再開結果に対する熊森の考察」

(1)<全体として>

クマ狩猟再開の効果はなし

多くのクマ狩猟再開の中止を求める声を無視して再開したクマ狩猟は、目標とした頭数低減に何ら寄与しなかった。

その上、今後、クマと人との棲み分けラインを復活させていかねばならない時に、山中でクマを撃つ行為を実施したことにより、クマにどこが棲み分けラインなのかわからなくさせてしまうマイナス効果を生んだことが考えられる。

行政のメンツとかあるだろうが、近隣府県にも影響を与えることなので、次年度以降のクマ狩猟を中止する英断を兵庫県に望む。

・クマ狩猟を再開したことによって、クマの目撃数が激減する効果があったという誤報が流されているが、これは狩猟時に毎年見られる現象であり、クマ狩猟再開とは無関係である。

・唯一の効果は、「県内クマ940頭に爆発増加説」が誤説であったことが確かめられたこと。

(2)そもそも県内クマ爆発増加説が過大推定であった

20年間に15倍の940頭に爆発増加した県内クマ数を低減させるためとして、狩猟頭数140頭をめざして20年ぶりに再会したクマ狩猟であったが、結果狩猟されたクマは4頭であった。

これは、クマ狩猟が1か月間という限定されたものであったことや、猟師のクマ狩猟技術に不足があったことを加味しても、森林動物研究センターがベイズ推定で推定した県内クマ940頭に爆発増加説が、いかに過大推定であったかを証明する結果となった。

人里でのクマの目撃数や捕獲数が増加しているのは、奥山生息地の悪化に伴って、クマが人里に生息地を移動してきているドーナツ化現象によるものであり、クマ数が爆発増加したためではない。

・ベイズ法で生息数を推定できないことは専門家も証明している。推定するなら別法で推定すべき。(正確な推定法はない。人間の所に出て来ないようにできたなら、何頭いても良いではないか)

・狩猟期間を通常の3ケ月間にしたところで、 1月2月はクマの冬眠期間であり狩猟数は増えない。

・猟師の証言から、昔も今も、兵庫県ではクマに特化した熟練狩猟者はおらず、猟師の技術不足はいたしかたない。クマに対応するのは大変危険であり、手負いを生む確率も高いことから、一般狩猟者に依頼すべきではない。

(3)<県への要望>

①環境省が出してきたガイドラインに沿って、祖先の棲み分け共存復活への道を

・クマに棲み分けラインを教えるため、山中での狩猟や有害捕殺を厳禁する

②クマが出る原因は、奥山人工林奥山自然林の大荒廃と人里の過疎化高齢化

(対策)

ア、被害防除

・クマが出てきて悲鳴を上げておられる地域に、誘引物除去、・追い払い、・ベアドッグ、・クマが潜みそうな場所の草刈、・民家近くの柿の木の伐採やトタン巻き、実もぎ、・集落周辺や田畑の電気柵張りなどの被害防除作業員を配置できるよう予算化してほしい。

イ、生息地再生

クマが山に帰れるように、奥山人工林の除去による自然林化や、人やシカが奥山に入り込まない対策をスピード感を持って進めてほしい。

③ 誤捕獲多数に対する対策

集落近くにかけたシカ・イノシシ罠へのクマの誤捕獲が多過ぎる。これは、クマが集落に自らの意思で出て来るのではなく、捕獲罠の誘引物として使用されている米糠がクマを集落に呼び寄せているのであり、地元を危険な状態に陥れている。

このことを、地元猟師に知らせ、誘引物を葉野菜やくず芋など、クマが食べないものに変えるよう指導すべきである。

NHKスペシャル 森の王者ツキノワグマ ~母と子の知られざる物語~を見て

- 2017-01-16 (月)

- くまもりNEWS

以下は、番組終了後一番に届いた会員メールです。みなさんも感想をお寄せください。横田さんにお送りします。

動物写真家横田博氏(くまもり会員)の執念の映像記録は、ツキノワグマの生存環境がいかに厳しいか、子熊が成獣になるにはどれ程の生死を分ける試練を乗り越えなければならないかを、抑制した映像で伝えていました。

兵庫県は昨年度、ツキノワグマが爆発増加したとして、猟銃での狩猟を再開しましたが、自然界ではツキノワグマが増えられるものではないというのが番組を見られた大方の印象ではないでしょうか。

番組では全くふれられていませんでしたが、これは日本の森に君臨してきた豊かな森の象徴であるツキノワグマの絶滅を危惧する警鐘番組であると思ったのが私の感想です。

<熊森から>

雌と交尾する為に、雌の連れ子をオスが殺す場面は衝撃でした。しかし、事実ですから、認めざるを得ません。

木々がよみがえってきたとはいうものの、かつて人間活動による鉱毒でいったん森が枯れ、表土を全て失った足尾の岩山は、今も過酷な自然です。その厳しい地形や気候に生きる野生動物の、生きるか死ぬかの格闘のすさまじさに声を失った方も多いと思います。

しかし、自然界のとびきり美しい映像と、横田さんのクマたちへの温かいまなざしに、視聴者の胸には大きな感動が残ったと思われます。

全ての生物は、増えすぎたり減りすぎたりしないように、自然の力によって、見事にコントロールされています。

クマのように生態系の頂点に立つ動物は増え過ぎてはならないので、山の実りの凶作年は受精卵を流して妊娠しないようになっており、自分で生息数をコントロールしてきました。

今回映像で見た子殺しも、直接的には、雄が雌を発情させるためのものですが、生態系の頂点に立つ動物の数が増え過ぎないようにという自然界の厳しいしくみの一つかもしれません。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ