ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

滋賀県にある熊森トラスト地は今

- 2016-10-14 (金)

- くまもりNEWS

10月11日、滋賀県高島市にある熊森トラスト地211ヘクタール(2015年度に購入した国・県・山主による分収造林地)を見に行きました。

トラスト地に行くまで林道が、2か所崩れていました。

1つ目の崩壊か所

2つ目の崩壊か所

ここからが熊森のトラスト地です。

くま森のマークがついたビニールテープ発見

トラスト地に入りました。ここは、本来スギの人工林のはずですが、植林後の手入れが足りなかったんでしょうか。広葉樹林になってしまっていました。この光景は、兵庫県や京都府の奥地と同じで、残念ながら、下層植生がほとんどありません。

クマは棲めないなー

このあたりの材は良く育っているので、早く入札を掛けて主伐してほしいな

この後、国の分収造林地を管轄している森林総合研究所の事務所(京都市)へ行って、来年12月に55年契約が切れるので、どのようにして山を返してもらおうかと、係官のみなさんと長時間懇談しました。現在はまだ契約期限が切れていないので、熊森が山主ですが、地上権が取り上げられたままです。早く山主に山を返してもらって、全山動物の棲める自然林に戻していきたいと思います。とても楽しみです。

交渉に参加した、森山会長、室谷副会長、村上滋賀県支部長、熊森本部スタッフ3名が、森林総研の担当者から説明を受けているところ

兵庫のブナ豊凶調査

- 2016-10-10 (月)

- くまもりNEWS

熊森本部が単独で、兵庫県クマ生息地のブナ・ミズナラ・コナラの豊凶を調査し、データ化し始めて4年になります。

今年も9月中旬に1週間ほど掛けて調査してきました。

他のドングリは、木を見るだけで調査が終了しますが、ブナの場合は、充実種子(種の中に、食用となる部分が入っている)か、シイナ(種は殻だけで、中身なし)か調べなくてはなりませんから、大変です。実を事務所に持ち帰って、一つずつ殻の中を開けて調べます。

クマは、調査などしなくても、春からブナの豊凶がわかるようで、ブナが凶作の年は早めに下へ降りてくると言われています。また、充実種子かシイナかは、殻を割って中を見なくてもわかるようで、充実種子だけを食べると言われています。本当かどうか調べたことはないのですが、人間にはない高い能力があることは十分に考えられます。

今年も、ブナの豊凶は、14か所の山で調べました。1つの山で、標準木を十数本決め、全体としての豊凶を判断しています。

ブナの実り

大凶作・・・11か所

凶作・・・2か所

並上・・・1か所

去年と打って変わって、ほとんどのブナに実りを見つけることが出来ませんでした。

といって、豊凶が規則正しく変化しているのかというと、そうでもありません。

3年連続凶作の山もありました。

しかし、多くは、それなりに実りのあるなしが交互になっていました。

今年、ブナの実りがあった山は、1か所だけです。去年この場所のブナは、凶作でした。実りがあったと言っても、その中でもまた個体差があって、実がついている木もあれば、全く実りのないブナの木も何本かあり、複雑です。

自然界は、人間が絶対にコントロールできない世界です。

ということは、これらの実を食べて生きる動物たちをコントロールすることも、人間には絶対にできません。

エリートと言われる学者先生たちが、どうしてこの事実に気づかれないのか本当に不思議です。

今年のシイナ調査はこの山だけでいいので、簡単です。

持ち帰ったブナの小枝を観察してみました。

持ち帰った時は、殻斗(かくと)がしっかり閉じていましたが、今は乾燥したためか、完全に開ききっています。

そばで改めてみてみると、殻斗は毛むくじゃらです。

何のために、こんなに毛が生えているのかネットで調べてみましたが、答えはわからないそうです。

葉が乾燥してすごく丸まっています。葉脈がくっきりと浮かび上がっています。

自然に黄葉した葉は平らなままなのに、ふしぎです。

枝の先には、来年の芽がきっちりと、もう用意されてついています。

用意周到です。

追加

乾燥した殻斗(かくと)を水の中に入れて帰りました。

翌日見ると・・・

水分を吸うと殻斗(かくと)は丸く閉じることが証明されました。

さて、1つの殻斗から、ソバの実そっくりの実?種?が、2つでてきます。

ここのブナの調査結果は・・・

ブナ 充実種子 シイナと虫食い

充実種子 49個 61.3%

シイナ 22個 27.5%

虫食い 9個 11.2%

シイナ率3割というのは、まあいい方だと思います。食べてみるとピーナツみたいで、人間にとっても、とてもおいしいです。

それにしてもこんな小さな実、相当食べたところで、お腹の足しになるとは思えません。

厳しい自然界の中で、こんな小さな実を必死に食べて冬籠りに備えようとしている森の動物たち。

一方、今や大飽食している人間です。

レジャーだスポーツだとして、山の中に潜んでひっそりと一生懸命生きている動物まで撃ち殺す権利が、人にあるでしょうか。

クマ狩猟再開反対。

今年から、アベマキや、液果であるヤマブドウ、ミズキ、サルナシの豊凶も調べることにしました。

10月7日 兵庫県クマ狩猟再開の中止を求める署名を兵庫県に提出 NHKテレビニュース報道文

前回ブログで、NHKオンラインのテレビニュース記録文を全文コピペして、ブログに掲載しましたところ、ブログを読まれた方から、実際に報道された内容と一部違うというご指摘がありましたので、あわててチェックし直しました。

以下に、報道された内容を、くまもりが確認して文字化しました。

NHKテレビニュースより 2016.10.7 18:30~

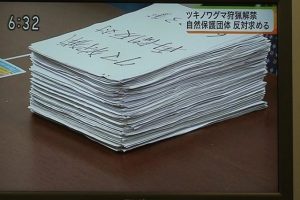

きのう兵庫県が、20年ぶりにツキノワグマの狩猟を解禁するというレポートをお伝えしましたが、これに反対する自然保護団体が、6600人分の署名を集め、解禁の見送りを県に求めました。

「これだけの人が狩猟再開に反対していることを、本当に重く見ていただきたいと思います」(森山会長の発言が抜けていた)

ツキノワグマは、絶滅のおそれがあるとして、22の都府県が、狩猟を禁止していますが、このうち、兵庫県は、県内では生息数が増えて、集落への出没が目立つようになったとして、猟を20年ぶりに解禁する方針を固めています。

これについて、西宮市の自然保護団体、「日本熊森協会」は、「再び絶滅の危機にひんする」として、反対する6600人分の署名を集め、7日、兵庫県庁で、秋山和裕環境部長に署名簿を提出しました。

このなかで協会側は、「クマが人里に出没するのは、環境の悪化が原因で、数が増えたからだとはいえない。猟が始まれば、人間を怖がり、人身事故を引き起こすおそれがある」として、解禁を見送るよう求めました。

これに対し秋山部長は、「署名をしっかり読んで、思いは受け止めます」と応じていました。

協会の室谷悠子副会長は、「県は、(狩猟再開は)人身事故を防止するためだと言いますが、その効果があるかどうかもわからない。県民を理解させるだけの理由がない。(違う文面になっていた)」(と話しました。)

都会のコナラ

- 2016-10-08 (土)

- くまもりNEWS

今年の兵庫県阪神間の山にはびっくりです。ナラ枯れがひどいのです。山が真っ赤です。枯れているのはコナラです。

芦屋市民病院裏山 9月15日

ミズナラがなくてもナラ枯れが広がることがわかりました。

といっても、どの山も赤いわけではありません。隣の山は、青々としていました。

本当に不思議です。自然界の事は予測が立たないと改めて思いました。

枯れたコナラの幹を見に行くと、木くずが粉を吹いていました。

カシノナガキクイムシが来ていました。

山すその何本かのコナラの大木は豊作でした。

豊作のコナラ

全く実がないのや、少ししかないのもあって、個体差が歴然でした。これも、不思議です。

毎年9月になると、山の実り調査に入り、一喜一憂しますが、都会のこの豊作コナラは、どの枝にも、実が実にびっしりと付いていました。

大豊作です。

昨年、高畠先生のご講演で、もし日本列島から人間がいなくなれば、クマは平地に住むはずと聞いたことを思い出しました。

理由は、山地より平地の方が大地が肥沃で、実りの量が各段に多くなるからだそうです。

改めて、人間様は、いい場所を取らしてもらっているんだなあと思いました。

食べに来る動物はいないのでしょうか。道路の上に、実がたくさん落ちていました。

これまで山のドングリの豊凶ばかり調べてきましたが、都会のドングリの豊凶も調べてみたくなりました。

10月7日 兵庫県クマ狩猟再開の中止を求める署名 第一次集約分6623筆を兵庫県に提出

- 2016-10-07 (金)

- くまもりNEWS

以下、 NHKテレビニュースより 2016.10.7 18時~

全国でクマの被害が相次ぐなか、兵庫県が、ツキノワグマの狩猟を、20年ぶりに解禁する方針を固めたことについて、反対する自然保護団体が、6600人分の署名を集め、解禁の見送りを県に求めました。ツキノワグマは、絶滅のおそれがあるとして、22の都府県が、狩猟を禁止していますが、このうち、兵庫県は、県内では生息数が増えて、集落への出没が目立つようになったとして、猟を20年ぶりに解禁する方針を固めています。

これについて、西宮市の自然保護団体、「日本熊森協会」は、「再び絶滅の危機にひんする」として、反対する6623人分(ネット署名Change1435名+紙署名5188名)の署名を集め、7日、兵庫県庁で、秋山和裕環境部長に署名簿を提出しました。

このなかで協会側は、「クマが人里に出没するのは、環境の悪化が原因で、数が増えたからだとはいえない。猟が始まれば、人間を怖がり、人身事故を引き起こすおそれがある」として、解禁を見送るよう求めました。

これに対し秋山部長は、「署名をしっかり読んで、思いは受け止めます」と応じていました。

協会の室谷悠子副会長は、「事故の対策として、狩猟を解禁するのは合理性がない。狩猟とは別の方法を考えてほしい」と話しました。

熊森本部から

本日第一次集約分を、兵庫県秋山環境部長に提出しました。署名を集めてくださったみなさん、本当にありがとうございました。

みなさんが一生懸命集めて下さったおかげで、テレビニュースにもなりました。

ネット署名Changeには、一人一人の胸打つコメントが付いています。提出にあたって、昨日、全員の署名をコピーしたところ、外国からの署名も結構入っていて、びっくりしました。

現在、第2期分を集めています。締め切りは10月末までです。まだの方は、明日から発送が始まる会報に、署名用紙を同封させていただきますので、これから集めてくださいますようお願いします。

森山会長らは、署名提出後、県担当者に、今からでもクマ狩猟再開を中止すべきであると、必死で訴えました。

【東北6県でクマ大量捕殺】今年8月末までに計1193頭、昨年の2~3倍

今年の東北地方では、8月末現在、すでに大量のクマが捕殺されています。

捕殺数を月別に見てみると、下表のようになります。

注:山形県の4月の大量補殺は、熊の胆めあての春グマ狩りが認められていることによるものです。

東北地方では、毎年夏季に有害捕獲数が多くなる傾向がありますが、それにしても、今年、なぜこんなにも多くのクマが殺されねばならなかったのでしょうか。

特に秋田県では、昨年のクマ捕殺数は、年間で106頭でしたから、今年8月だけで184頭捕殺は大変な数です。

熊森本部では、東北各県の担当者に大量駆除の背景を電話で聞き取りました。

・青森県「出没数が例年よりもかなり多くなっているから」

・岩手県「今年は春先早くからクマの目撃が多く、農業被害も例年より多くなったため」

・宮城県「今年は集落付近や、都市への出没が多く、農作物被害も相次いだため」

・山形県「例年よりも、民家近くでの出没が多かったから」

・福島県「7月、8月に果樹・農作物被害が相次いだから」

・秋田県「目撃数が例年よりも多い。農作物被害や人身事故が相次いだから」

【熊森から】

今年6月、秋田県鹿角市でタケノコ採りに山に入った人4名がクマによって死亡するという前代未聞の事故がありました。

原因はすべて人間側にありましたが、「人食いグマ誕生!」などと、一方的にクマを凶悪動物に仕立てたマスコミのセンセーショナルな虚偽報道が目立ちました。「人食いグマ」など、誕生しておりません。

このような無責任な報道が、クマが出たらすぐに「殺しておこう」という間違った流れを生んでいるのではないかと危惧します。

本当のクマは、争いを好まず、人間が見習わねばならないほど平和的な動物です。

クマによる人身事故が起きたとき、正確な検証報道がなされることが必要です。

今年の東北地方の山の実りは、どこもブナ0の大凶作です。

このまま捕殺が暴走しないか心配です。

この大地は、人間だけのものではありません。

10月22日(土) 兵庫県民会館で熊森本部主催 クマ狩猟再開(案)を考える講演会 参加者募集中

- 2016-09-28 (水)

- くまもりNEWS

くまもり本部がある兵庫県では、今、兵庫県行政によって、クマの個体数を減らすためとして、残酷で無謀なクマ狩猟再開が水面下で着々と進んでいます。

熊森が一生懸命訴えても、マスコミがほとんど問題点を取り上げてくれないため、ほとんどの県民は、兵庫県がクマ狩猟を再開する事の意味がわかっていないばかりか、クマを狩猟するということはどういうことなのかもわかっていません。

この際、佐藤さんを兵庫県にお呼びして講演をしていただき、その後、参加者全員で意見交換会をしたらいいことを思いつきました。

さっそく佐藤さんにお願いして、山形県から兵庫県まで来ていただくことにしましたので、一人でも多くの方にご参加をいただきたいと思います。

さっそく今からまわりの人達にもお声かけいただき、是非、皆さん誘い合ってお集まりください。

議員のみなさん、行政のみなさん、猟友会のみなさんにもお集まりいただきたいです。

<くまもり本部講演会> 参加者募集中! 参加費無料

1部 私がクマ狩猟をやめたわけ

元山形県クマ撃ち隊員 佐藤八重治(元山形大学演習林技官)

2部 兵庫県クマ狩猟再開を考える

ー参加者意見交換会ー

10月22日(土) 受付:17:40~ 講演:18時~

会場:兵庫県県民会館 兵庫県庁となり(JR/阪神元町駅北徒歩7分、地下鉄県庁前下車すぐ)

お手数をおかけしますが、会場設営の都合上、可能な方は、出来るだけ事前にご出席をFAX、メール、電話で、一言お知らせ願います。当日参加も歓迎です。

追記

10月23日(日) 受付:12:40~ 講演:13時~

会場:朝来市和田山公民館(朝来市和田山町玉置824-1)

同じ内容で朝来市でも行います。非会員の方の参加を歓迎します。

元クマ撃ち隊員が語るクマとのくらし

- 2016-09-28 (水)

- くまもりNEWS

9月24日、山梨県甲府市で、くまもり山梨県支部主催の講演会が開かれました。

この講演会は、去年、横浜市で、くまもり神奈川県支部が主催して行われたものですが、その時参加されていた山梨県支部長が、とても良かったので来年は山梨県でもやって欲しいと言われ、実現したものです。

この日は、80名以上の方がご参加くださいました。リニアに反対する会の方々も一部ご参加してくださいました。日本の自然を守りたい熊森と、日本の自然を守りたいリニアに反対する会が結びついたのは、本当にいいことです。

第1部 ツキノワグマと暮らして二十数年

佐藤八重治(元山形県大学演習林技官)

第2部 熊森はなぜクマを守るのか

日本熊森協会会長 森山まり子

ご参加くださった皆さんは、どちらのお話も、本当に熱心に食い入るように聞いておられました。

佐藤さんは、人がクマを狩猟することによって人身事故が増える仕組みなどをお話しくださいました。クマ撃ち隊員歴20年の経験がある者にしか語れない貴重なお話でした。

講演会をお世話してくださったみなさん、ご出席くださったみなさん、どうもありがとうございました。

近鉄が、電車が通らない時間帯だけ線路を横断できる「シカの踏切」 を開発

- 2016-09-28 (水)

- くまもりNEWS

国内初。シカ(鹿)踏切を近鉄が導入。動物が嫌がる超音波を出す装置を稼働。夜中は超音波を止めて鹿が渡れるようになっている。三重

相川哲弥ブログ。 http://blog.goo.ne.jp/jp280

私鉄大手の近鉄=「近畿日本鉄道」は、電車がシカをはねる事故が後を絶たないことから、

超音波を出す特殊な装置を使って、

電車が通らない時間帯だけ線路を横断できる「シカの踏切」

を開発し、事故の防止に効果をあげています。

この「シカの踏切」は、三重県津市内の近鉄大阪線に設けられました。

線路の両脇におよそ1キロにわたってネットを張った上で、

5か所にネットを空けた場所を作り、線路を横断できるようになっています。

ネットを空けた場所には、

遮断機の代わりに動物が嫌がる超音波を出す装置が設置され、電車が通る時間帯にはシカが入らないようにし、

最終電車の後は装置を止めてシカを通す仕組みになっています。

近鉄では、電車がシカをはねる事故が昨年度およそ300件発生し、統計を取り始めてから最も多くなりました。

対策チームを作って調べたところ、事故が多い区間では線路が生息域を分断する形になっていたためシカが危険を冒してでも線路を横断していたことがわかり、安全に渡れる仕組みを考え出したということです。

導入後、この区間では事故がまったく起きていないということで、担当者は、「シカとの共存が果たせる仕組みができた」と話しています。

(熊森から)

生命は、どんな生き物でも貴いのです。殺さない解決法を考えてくださったみなさんは、まっとうです。感謝です。

ありがとうございました。環境省に対抗することになりますが、国中に、動物を殺さない流れを作っていきましょう。

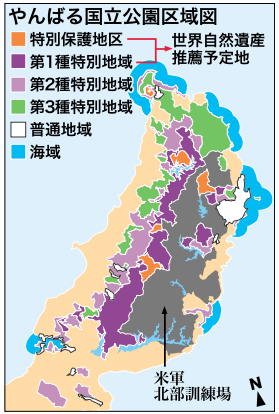

喜べない「やんばる国立公園」誕生 狙いは、特別保護区外の森林伐採許可

- 2016-09-28 (水)

- くまもりNEWS

以下、琉球新報より

やんばる国立公園誕生

【東京】環境省は6月20日、本島北部の国頭、東、大宜味3村にまたがる陸域と海域約1万6300ヘクタールを「やんばる国立公園」に指定することを決定した。同日の中央環境審議会の答申を受け決めた。今後は自治体と協議し、土地利用基本計画の変更などを経て、8月以降に官報に公示する。国立公園の指定は全国33番目で、完全な新規指定は2014年の慶良間諸島以来。一方、指定地域に米軍北部訓練場は含まれていない。

国内最大級の亜熱帯照葉樹林が広がり、固有動植物や希少動植物が生息し、多様な生態系が複合的に一体となった景観が特徴。10年度に実施された国立・国定公園総点検事業で「わが国を代表する傑出した地域である」などと評価されていた。政府は指定地域を含む「奄美・琉球」について、世界自然遺産登録を目指す考えで、国立公園化によって開発を規制し、環境を守る体制を強める。

●

以下、琉球新報より

喜べない「やんばる国立公園」誕生

特別保護地区がたった790ヘクタールのみとは!

開発行為が厳しく規制される特別保護地区が狭く、その他の指定地域で森林伐採が進む危険性を指摘し「長期的にはやんばるの生物多様性を毀損(きそん)し、種や個体群の絶滅を招くものになりかねない」と批判した。

やんばるDONぐりーず共同代表の喜多自然弁護士、NPO法人奥間川流域保護基金の伊波義安代表らが県庁で会見した。10団体・2人の共同発表で、伊波氏らは「このままでは世界自然遺産登録も不可能だ」と話し、遺産登録に向けた国際自然保護連合(IUCN)の審査も通らないと訴えた。意見書は環境省のほか県や国頭、大宜味、東の3村にも送付した。

意見書では、やんばる地域約3万4千ヘクタールのうち約40%の1万3632ヘクタールが国立公園(陸域)に指定されるが、伐採や動植物採取が厳しく規制される特別保護地区は790ヘクタールにとどまると指摘した。

指定区分は特別保護地区以外に、規制が厳しい順に第1~3種特別地域と普通地域があり、特別地域の伐採行為は許可制となる。

喜多氏や伊波氏は「貴重な地域が特別保護地区になっておらず、科学的根拠に基づく区分けになっていない。これでは伐採行為に国がお墨付きを与えるものだ」と話した。

英文へ→Environmental groups say plan for Yambaru National Park conservation area falls short

以下、日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE Japan)より

(くまもりから)

これ以上、沖縄に残された貴重な森を開発しようとするなら、もはや狂気である。お金に目がくらんだ者たちは、どこまで日本国を裏切り続けるのだろうか。

日本森林生態系保護ネットワークの指摘がなければ、善良な国民たちは疑うことを知らず、「やんばる国立公園」の誕生を、手放しで喜んでしまっていただろう。危ない、危ない。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ