ホーム > くまもりNEWS

カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧

2023年 兵庫県豊岡市で行政・地元・熊森の3者が協力し、クマの人身事故ゼロ、捕殺ゼロ達成

- 2024-01-23 (火)

- くまもりNEWS

これまで熊森協会は設立以来27年間、「動物たちに帰れる森を、地元の人たちに安心を」のスローガンの元、放置人工林を伐採するなどして、食べ物が豊富な奥山広葉樹林の再生活動に取り組んできました。

何度お願いしても全く動こうとしてくださらない行政に、まずお手本を示そうと思ったわけです。民間のすることですから、面積的にはしれていますが、でも、各地でかなりの面積で実施してきました。

早く国が保水力豊かな奥山広葉樹林再生に乗り出さないと、我が国は水源を失ってしまう。米作りができなくなる。現地を調査し続けている私たちは危機感でいっぱいです。

森が再生するには気が遠くなるほどの年月がかかります。

その間、本部は、兵庫県のクマ生息地で、集落にクマがやってこないよう、地元の皆さんと共にクマのひそみ場になりそうな場所の草刈りをしたり、クマが柿の木にやってきた時は実を採ってクマのいる山に運んだり、都市市民を中心としたボランティアのみなさんにも手伝っていただきながら、被害防止活動を展開してきました。

熊森職員+都市ボランティア+地元

リンゴ園にクマが入らないよう、網を張ったりクマを花火で脅したりして追い払ったり、何日間も寝ずの番をしたこともあります。

また、クマによる人身事故が発生したらすぐ現地へ行き、おケガをされた方を見舞い、聞き取りをして、原因を特定し、再発防止対策をお伝えしたり、実施させていただいたりもしてきました。兵庫県のみならず他県にまでこのような活動を広げたことで、実にいろいろなことを学ぶことができました。

人身事故現場の草刈り

行政と熊森が協力

2020年秋、豊岡市の鳥獣被害担当の職員から、数年ぶりに電話がありました。クマが集落内の柿の木に来ており、人身事故が起きそうな危険な場所がある。力を貸してもらえないか?ということでした。各所から熊森が現場でクマの被害対策に力を入れているという声を聞いていたそうです。

現地へ行ってみると、たくさんの方々が利用する山裾の駐車スペースの上に柿の木が反り出ており、夜間、その木の上にクマが柿を食べに来るとのことです。

「この状況、熊森さんならどうしますか?」

この時の熊森は、もうかなり力が付いていました。柿の木は約20本です。

市の担当者、地主、熊森の3者で話し合い、熊森は実を回収したり、クマが登りにくいように柿の木を剪定したり、幹にトタンを巻いたりしました。見事、クマは現れなくなりました。みなさんは、熊森のクマ被害防止対策を高く評価してくださり、今後、クマを捕獲する前に、熊森に被害対策の依頼をしていただけることになりました。本当にうれしかったです。

そして、いよいよ去年、2023年9月、私たちは豊岡市役所へ招かれ、市内の振興局と県の担当者、市本庁の担当者あわせて13名の行政担当者と、クマ対策会議を持ちました。

約1時間の会議で、民間団体の熊森協会と市、自治会とどのようにクマ被害対策の段取りを取っていくか話し合いました。

熊森本部ではボランティアと本部スタッフからなる、12名の「くまもりフィールドチーム」を作り、各種安全講習を受け、練習もしました。

9月は数件だったご依頼ですが、10月~12月にかけてクマが里に出て来ることが多くなり、東北ほどではありませんが、豊岡市でもほぼ毎日、人身事故やクマ捕獲の危険性がありました。

去年の豊岡市は、コナラのドングリなどそれなりになっており、山の実りはそれほど悪くありませんでしたが、なぜかクマたちが柿にたくさん来ていました。どのクマもがりがりに痩せているわけではなく、太っているクマもいて、食べる柿・食べない柿をクマ自身が選んで食していました。柿の木によって、味は少しずつ違います。クマたちはこの微妙な味の違いがわかるのでしょう。

みごと、人身事故ゼロ!捕殺ゼロ!を達成

結果、豊岡市と熊森で、12地区の89か所で被害対策を行い、人身事故0、有害捕獲0を達成しました。もちろん、地域住民や行政機関の協力があってできたことです。9月下旬~12月上旬まで55日出動したことになります。必要経費は熊森会員の皆さんの会費を使わせていただきました。

クマが来ないようにと熊森が大きな柿の木を伐採。地元のみなさんに喜んでもらえました。

最後に

根本的なクマ対策は、戦後の拡大造林や大規模林道建設などで人間が破壊してきた奥山広葉樹林の再生、及び、人間が一歩下がることによる、棲み分け復活です。(開かずの森、入らずの森の復活)

残念ながら、いまだに国はこの方向に動こうとしません。

また、近年は急激な地球温暖化によるナラ枯れや昆虫の消滅など、会設立当時には予想もしなかった奥山の劣化が猛スピードで進んでいます。人間活動による地球環境破壊によって、クマたちは本来の生息地で生きられなくなっています。本来の生息地では大変穏やかな動物ですが、餌を求めて人間のいるところに出てきた時点で、恐怖や緊張感でいっぱいになっていますから、人間から逃げようと人身事故を起こしてしまうんだろうと思われます。

クマによる人身事故をなくすこと、被害を軽減すること、できるだけクマを殺さずに棲み分け共存を復活させることが大切です。

クマ問題を解決するためには、環境省はクマを指定管理鳥獣に指定して捕殺強化に交付金を出すのではなく、クマに対応できるだけの専門知識のある行政職員を市町村に配置するためにこそ交付金を出すべきです。

林野庁の方の中には、「戦後の森林政策は失敗だった、山を大荒廃させてしまった。私たちはもうどうしたらいいのかわからない」と個人的に言われる方もいます。熊森は林野庁を責める気はありません。良かれと思ってやったことが失敗したのだから仕方がない。しかし、きちんと失敗を認めて、早く山を元に戻していただきたいです。

今を生きる私たちが、大型野生動物たちが造る豊かな水源の森を、全生物に、子や孫に残すべきだと思います。

そのためには、国を動かすことのできる欧米並みの大自然保護団体が、今、日本に必要です。

活動できなくてもいいので、ご入会いただきたいです。

追悼 保利耕輔議員

新聞報道によると、自民党政調会長や文相を歴任された保利耕輔元衆議院議員が11月4日、誤嚥性肺炎のため死去されました。89才でした。保利耕輔氏は政界を引退されるまで、熊森協会の顧問を務めてくださいました。まったく偉ぶらず国民に対しても謙虚で、まさに人格者でいらっしゃいました。

以下、新聞報道より

1979年の衆院選に佐賀全県区から自民公認で立候補し、初当選され90年に第2次海部内閣の文相として初入閣。党国対委員長、小渕再改造内閣の自治相・国家公安委員長も務めた。

2005年の「郵政政局」で自民を離党。06年に復党して政調会長を務めた。当選12回を重ね、14年の衆院選に出馬せず、政界を引退した。

<熊森からの追悼>

初めてお会いしたのは2002年でした。初対面の私たちに、大変丁寧に1時間も対応してくださり、感激しました。佐賀県の放置人工林の写真をたくさん見せてくださり、私もこの放置人工林の問題を何とかしなければならないと思って頑張ったけどうまくいきませんでしたと、肩を落として話されました。

話の後、突然林野庁に電話してくださり、「長官はいるか。熊森協会が来られているんだ。熊森の話をしっかり聞くんだ」と、長官を探し続けてくださいました。あいにく、長官は不在とわかり、N02の審議官ならおられることがわかると、秘書さんを付けてすぐ林野庁まで私たちを連れて行ってくださいました。

後で、受付の方に、「自民党の中には、見ず知らずの一国民にここまで丁寧に対応してくださる国会議員さんがおられるんですね。今日は感激しました」と、お礼を言いに行くと、「保利議員は特別です」とあっさり答えられました。私たちはラッキーだったんだと感謝しつつ、なんとか保利さんの後を継いで放置人工林の問題を解決しようと、固く決意しました。

この後、熊森も精いっぱい頑張り続けていますが、あれから22年、未だ何ら進展せずに今日に至っています。

保利さんがお元気なうちに、放置人工林問題解決のご報告ができなかったこと、熊森は無念です。

この問題を解決しないと、クマが奥山に帰れません。

しかし最近は、役場の若い担当者たちが、子供のころから見てきた放置人工林を自然林と勘違いし、これが自然だからと、何の疑問も持たなくなってきました。びっくりです。

熊森は、放置人工林問題に国が動き出すまで、どこまでもあきらめずに、今後も取り組んで参ります。

保利さん、今後もどうか、天から応援していてください。

最後になりましたが、当時、秘書さんにも大変お世話になりました。

心からお礼申し上げます。

2002年5月30日発行の保利議員とお会いした時のことをまとめた、当時の会報を添付します。

良かったらご覧になってください。

とよ、今年も無事冬ごもりへ

- 2023-12-22 (金)

- くまもりNEWS

多くのみなさまの愛情いっぱいのお世話によって、今年もとよは健康で穏やかな日々を過ごすことができました。

そして、遠くに住んでおられる方々からも、たくさんのどんぐりや果物などを送っていただき、本当にありがとうございました。

とよはたっぷりと脂肪を蓄えて無事に冬ごもりに入ることができました。

今年は特に東北でクマの大量出没が続いたこともあり、例年通りとは言え、無事に冬ごもりに入ってくれたことがとてもうれしく感じました。

本当にどれだけの方々にお世話になったかを考えると、感謝してもしきれないほどです。

そしてとよにも、いつも元気で多くの人を癒してくれてありがとうとお礼を言いたいです。

ここ数日寒い日が続き、高代寺の最低気温も-2℃までに下がっていて、水道が凍結して使えなかったり、

とよの飲み水のトレイも凍ってしまうほどでした。

昨日、餌やりのパートさんがお世話に行った際、寝室から出てくることはなく、ご飯も前日のまま残っていました。

そして、今日もお世話の方が寝室を覗くと、顔をあげてちらりと見たものの、温かい藁の中に顔をうずめて、すぐ眠ってしまったそうです。

こうなると冬ごもり認定です。

この後、飲まず食わずで3月くらいまで冬ごもりします。(今年は2月末に冬ごもりが終わりました)

とよ、3か月後にまた会いましょう!ゆっくり休んでね。

熊森は奥山水源の森の保全・再生活動に取り組んでいる実践自然保護団体です

マスコミのみなさん、この国を救うために、どうか勇気を出して日本熊森協会を取材してください。

どうして近年、クマがこんなに山から多数出て来るのか、自然界のことは、地域差も大きく、調べても調べても人間にはわからないことだらけなのですが、私たちは長年クマ生息地の山を歩き続けて調べてきた稀な者として、記者さんたちが知っておかねばならないことを、全て語ります。当協会の顧問研究者は、北海道を除く全国のクマ生息地を歩いて動植物を調査し続けて63年になります。

目撃数が増えたなどの現象を見て、クマ数が増えたと思う人たちもいます。地域によって様々ですが、しかし、クマ本来の生息地である奥山が人間活動によって荒廃し続け餌がなくなっている場所で、クマ数が増えたりするのでしょうか。山形県の深山ガイドに聞くと、今年、本来のクマ生息地はクマの姿どころか糞さえないと言われていました。彼は、クマが増えているというマスコミ報道について、あり得ないと思うと言われています。マスコミはこんな声も取り上げてほしいです。

熊森は全国を飛び回っている会長以下、全理事が無報酬で活動しています。

だから、利権ゼロの会です。

これだけでもすごい会だと思われませんか。

私たちは、真実を語ります。

また、国から1円ももらわずに27年間、会員の会費と寄付だけで会を運営してきた完全民間団体でもあります。

だから、自分たちの徹底した現地調査に基づいて、国の政策に対してもなんの遠慮もなく、正義感と良心だけで、こうしたらどうでしょうかと提案できるのです。研究費や活動費欲しさに、国に迎合したり、真実を語らなかったりしたことなど、一度もありません。きちんとした政策提言型団体です。

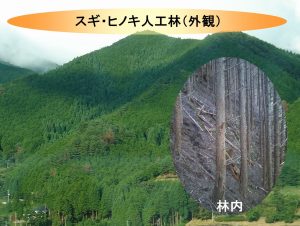

1992年1月のことです。私たちは、残り60頭絶滅寸前と言われた兵庫県のツキノワグマの絶滅原因を調べていて、日本の奥山が戦後の拡大造林政策や奥山開発によって動物が棲めないまでに内部が大荒廃していることに気づき、大きな衝撃を受けました。

奧山に延々と続く人工林。地元の方たちが緑の砂漠と呼ぶ光景。

山の外観は緑ですが、内部は荒廃して茶色一色の死の世界。

この人工林内に野生動物の餌は皆無で野生動物は棲めない。

31年前、私たちはこの国の人と全生物を守るために立ち上がったのです。

一番初めに兵庫県庁の林務課に行って「スギやヒノキの植林にストップをかけてください!いくらなんでも植え過ぎており、大変な弊害が出ています」と訴えました。係官は、「何を馬鹿なことを言い出すんだ、兵庫県はこれからますますスギやヒノキを植えていきます」と、怒りをあらわにされました。

<行き過ぎた拡大造林政策の弊害>

1、平成になると人工林の苗木も大きく成長し、人工林内は餌が全くない所になる。すると、生きられなくなった野生動物が餌を求めて山から次々出て来るようになり、地元は悲鳴。クマは有害獣として多数駆除されていくようになる。

兵庫県豊岡市1998年

2、林業不振により多くの人工林が放置され益々荒廃、山の保水力は年々低下。各地で湧水が激減。

谷川で泳ぐのが夏休みの子供の遊びだったのに、もう泳げる所なんかどこにもないと地元の高齢者

兵庫県宍粟市

3、大雨の度に放置人工林が崩れ出し、災害が多発する国になっていく。

2004年兵庫県朝来町 山崩れで放置人工林のスギが流出し、橋げたに引っかかって洪水に。

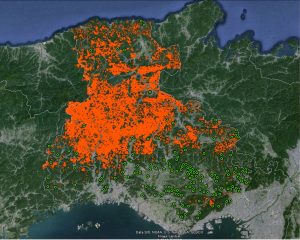

兵庫県の人工林分布 人工林率42%

赤色部分がスギやヒノキの人工林。多くは放置されて内部は大荒廃している。

南部の緑の●はゴルフ場 クリックで地図拡大。

現状を放置していたら山はどんどん荒れて、年々保水力が低下していきます。かつて森を破壊し過ぎて水源を失い滅びた多くの文明と同じ道を、日本がたどっています。

森の再生には長い年月がかかるので、一刻も早く森林政策の方向転換が必要です。

私たちは兵庫県庁に行って怒られただけでしたが、めげませんでした。奥山荒廃問題にはこの国の運命がかかっています。がんばって声を上げようと決意しました。

私たちが国の拡大造林政策に問題ありと正直に言うと、国や行政からにらまれ、マスコミは国や行政の顔色を見て私たちを取材しようとしなくなりました。

後年、林野庁の偉い方に私的にお会いした時、私たちは開口一番「奥山水源の森が大荒廃しています!」と訴えました。その方は、「戦後の森林政策、大失敗しちゃいました。どこもかしこも、奥山を大荒廃させちゃいました。もうどうしたらいいのかわかんないのです」と、正直に言われました。

私たちは、「すぐに国策の方向転換をしましょう」と呼びかけました。水源の森を失った文明は過去すべて滅びているからです。しかし、この方は、「私たちは組織の人間なので、この事実は、口が裂けても国民には言えません」と答えられました。

仕方なく、私たちは自分たちで団体を作り、地元の皆さんと連携して、まず自分たちで汗まみれ泥まみれになって、各地でボランティアとして、奥山の人工林伐採跡地に実のなる木を植え始めました。場所によっては命がけの危険な活動ですが、みんな使命感でいっぱいなので、未だ無事故です。

2002年兵庫県但東町 実のなる木の植樹会

国には、一刻も早く食料いっぱいの奥山広葉樹林再生運動に国を挙げて取り組んでいただき、野生動物たちが以前のように奥山に帰れるようにして、祖先がしてきた棲み分け共存を復活させなければならないと訴え続けました。

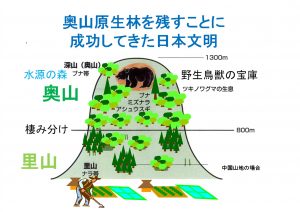

兵庫県がある中国山地のかつての棲み分けラインは標高800m。

これより奥は野生動物たちの聖域として、日本文明を支える水源の森として、人間が入れない入らずの森でした。

奥山は巨木の原生林で、この原生林があった時、クマたちが里に出て来ることなどなかったそうです。この棲み分けラインを戦後、一方的に破ったのは人間の方です。

私たちは片っ端から国会議員を訪ね、奥山全域、尾根筋、山の上3分の1、急斜面、沢筋の5か所は祖先がしていたように天然林に戻すよう、法整備をお願いしました。

この5か所は、天然林のまま残さねばならないと祖先が言い伝えてきた場所に重なります。

熊森に賛同して強力に支援してくださったのが、当時、国会議員だった赤松正雄議員や鳩山邦夫議員、石井登志郎議員(現西宮市市長)らでした。

2010年、奥山天然林再生のための法整備に向けて、64名のすばらしい超党派の国会議員たちによる議連が誕生

しかし、3か月後に、東北大震災と福島原発事故が発生し、議連は解散に

法整備のチャンスを失う

国産林業が不振の上、もう植えられるところは植え尽くしたこともあって、新たなスギ・ヒノキの植林にはブレーキがかかるようになりました。しかし、荒廃した放置人工林は今もそのままです。(林業は大切な産業なので、林業に向いた場所はしっかりと林業用の整備を行い、他は森林環境譲与税などを使い、早急に天然林化すべしと、熊森は何度も国会に訴えに行きました)

まさか・・・残された天然林内まで大劣化し始める

この後、とんでもないことが起き始めたのです。地球温暖化が原因と思われるのですが、残された天然林までもが猛烈に劣化しだしました。下草が消え、昆虫が消え、虫媒花は実らなくなり、野生動物たちの餌はますますなくなってきました。

地球温暖化で、天然林の内部まで大荒廃 餌が何もない森に

兵庫県豊岡市のクマ生息地 熊森協会自動撮影カメラによる撮影

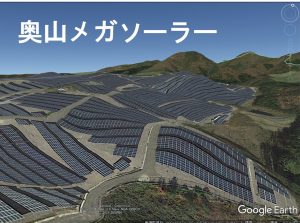

さらに現在は、国内外の投資家たちが、再生可能エネルギー事業推進と称して日本の水源の森を大破壊しだしました。熊森は、森林伐採を伴う再生可能エネルギー事業にストップをかけようと、日々、奔走しています。国民のみなさんも、子や孫のため、全生物のため、声を上げてほしいです。

再エネ事業が広大なクマの生息地を大破壊

宮城県仙台市

これ以上水源の森が壊されないように、至急、法規制をかけねばなりません。壊し過ぎた森をもう一度天然林に再生していかねばなりません。森の動物たちのためでもありますが、人間のためでもあるのです。森を残し全生物と共存しなければ、人間も生き残れないのです。

国民の皆さんが、熊森協会をイギリスのナショナル・トラスト(会員数425万人)のように大きな団体にしてくだされば、国会議員が協力してくれるようになるので、日本でもイギリスのように自然を守る法律を次々と成立させていくことができるようになります。

水源の森を守るには、会員数が必要です。みなさん、ぜひ熊森協会の会員にご登録ください。

電話1本で会員になれます。0798-22-4190

まとめ

熊森協会は、奥山水源の森の保全・再生団体です。

私たちがシンボルにしているクマの棲む森は、最高の保水力を誇り、あらゆる生き物たちが生きられる完璧に豊かな森です。私たち人間は棲み分けを復活させるために、荒廃させた奥山を野生動物たちの餌場として再生しなければならなかったのに、全くそういうことをしてきませんでした。もし地球温暖化が人間活動の結果だとしたら、今年の山の天然林の実りなしも全てが自然現象なのではなく人間の責任も問われます。クマを殺しておけばいいではなく、どうしたら共存できるのかみんなで考えねばなりません。やさしい解決法が一番優れている。

当団体への誤解もあるかもしれませんが、皆さん、ぜひ当団体の本質を知っていただけるとうれしいです。

詳しくは1冊100円の小冊子「クマともりとひと」をお読みください。

真実を求める人たちの口コミによって、現在57万冊発行。

文責:森山まり子

苦情なんかじゃない魂の叫び、でも、訴え方のルールは必要

今も連日、人身事故が相次ぐ秋田県では、今年、クマは1500頭までは殺しても良いとして、山から餌を求めて里に出てきたクマはすべて殺処分しています。10月23日現在で46件53名のクマによる人身事故が報告されており、クマ捕殺頭数も前代未聞の1030頭に登っています。

私たち自然保護団体が、一番つらくて一番恐れているのが人身事故です。人身事故が起きると、当然ながら地元では「クマ殺せ」の声が高まってしまい、とてもクマたちとの共存など考えられなくなります。何とか、人身事故の発生を止められないものかと、私たちもやきもきしていましたが、残念ながら秋田県には支部もないし、私たちの力不足で動けていませんでした。

そんな時、美郷町に夜こっそり何かを食べに来ていた(飢えに苦しむ)親子グマが、朝帰りに遅れ、人間に見つかってしまったんでしょう、作用小屋に逃げ込んでいるというニュースに接しました。親子グマが逃げ込んだ小屋は、数十人の猟師や警察、行政に取り囲まれ、逃げ出せば撃ち殺される状況下にあります。クマも私たち人間と同じように豊かな感情を持っていますから、恐怖と後悔で途方に暮れている母グマの姿が目に浮かびます。

私たちは、この母グマはまだ人身事故も起こしていないのだから、例外的に山へ返してやってもらえないだろうかと、秋田までお願いに行こうと思いました。全国の多くの子供たちも、このニュースを見ているだろうから、殺処分しましたでは、人間の子供たちも胸がつぶれてしまい、精神衛生によくないだろうと思いました。里に出てきたクマはすべて殺すが当たり前ではなく、助けられる命は助けるという例を1例でも秋田で作りたいというささやかな願いでした。(隣接岩手県では、捕獲後山への放獣例がいくつかある)

熊森新潟県支部長が夜通し車を飛ばして、山形の人(2人ともクマ生息地に在住しており、クマには詳しい)と合流し、美郷町に駆けつけました。急を知った秋田県会員もひとり現場に駆けつけました。新潟県支部長は、秋田県に抗議に行ったのではなく、頭を下げて親子グマの救命をお願いに行ったのです。

早朝、秋田に着くと、親子グマは、もうすでに箱罠に捕獲されており、住民の安全は守られていました。山に逃がすか、連れ帰るか、どちらにしても、熊森は非捕殺例を1例でも作ろうとしたのですが、長時間待たされた挙句、殺処分報告を受けました。私たちは胸がつぶれそうになりました。

今回の親子グマ殺処分に対して、多くの声が美郷町や秋田県庁に寄せられたそうです。他の人たちも殺処分されたというニュースを聞いて胸がつぶれそうになったんだろうと思います。

これに対して、マスコミが、役所の業務妨害になるとして、電話した国民を一斉に非難しました。これまで国民の自由な発言を大切にされてきたアエラまでもが、「秋田県美郷町に寄せられた苦情は2日で電話450件・メール160件、役場担当者の苦悩」と書きました。言論の自由を大切にしなければならないマスコミが、これではまるで国民に声を上げるなと言論封じしているように感じました。

電話をかけたみなさんは、魂からの叫びを伝えようとしたのだと思います。声を上げない日本国民がここまで多く電話したということは、同じことを感じた国民が他にも大勢いたはずです。これを単なる身勝手な苦情や迷惑電話にしてしまうのは良くないです。国民の言論を委縮させるものです。一大事と感じた時に、国民が一斉に声を上げるのは当然です。役場の皆さんは2日間電話対応に大変だったと思いますが、それだけ大きな問題だったということです。

ただ、双方にルールは必要だったと感じました。訴える側は、できるだけメールにすること。電話をかける場合は、きちんと名乗ってから手短かに伝えること。感情に任せて暴言を吐いたりしないこと。役場の方も、電話が込み合っているので5分以内でお願いしますと伝えるなど、こういう時はルールを設けられるといいと思います。

今回のことで行政側が報道規制を敷いてしまい、どこかの県のように今後はクマ関連のニュースを一切流さないようにしてしまうことも予想されますが、そういう方向にはいかないようにお願いしたいです。

クマ多数出没問題は、秋田県だけの問題ではありません。

なぜ近年、こんなに多くのクマが山から出て来るのか。

直接の要因は山に冬ごもり前の食い込み用食料がなかったことですが、背景には、人間が戦後、経済のために、山にスギばかり植え(秋田県の山の50%はスギで、そこには野生動物たちの餌なし)、開発で奥山のクマ生息地を破壊し続け、今も、全国各地で野生動物たちの生息地である森林を大量伐採して再エネ推進名目でメガソーラーや風力発電建設などを建設し続けている事実があります。

クマの多数出没は、森を大切に守って来なかったこれまでの国策の失敗です。野生動物たちの生息環境を脅かしているのは人間なのに、生息数が増えたなどと物言えぬ野生動物たちに全責任が押し付けられ、彼らの命が奪い続けられています。マスコミは現象ばかり追わずに、原因を追究すべきです。

美郷町の果樹園は今年全てクマに食べられて壊滅状態だそうです。果樹園を営む方々も、国の森林政策の失敗によって被害を受けています。弱い所に、声を上げられない所に、しわ寄せが行くのです。リンゴ農家などに温かい支援の手が差し伸べられることを望みます。お怪我された方への見舞金も必要だと思います。

美郷町の担当部署の方に聞くと、今回、ひとり10件ぐらいの電話を根気強く最後まで聞いたということで、2日間確かに大変だったと思います。職員の皆さんには心から感謝申し上げます。

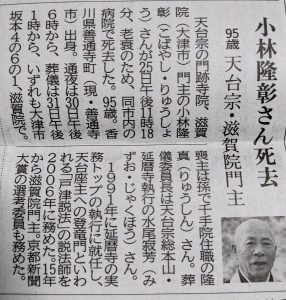

速報:比叡山延暦寺滋賀院門主小林隆彰顧問ご逝去

小林隆彰先生には、大津のサル軍団が有害駆除される計画が上がった時、大変お世話になりました。現地に行くと、元々おサルたちが棲んでいた山の中が巨大開発されて、広大な宅地に変わっていました。おサルがこの宅地に出て来ると言って、住民の皆さんは困っておられましたが、おサルにしたら少し前まで自分たちの国だった場所です。

クマ問題と同じ構図です。人間が彼らの生息地を破壊しておいて、彼らが自分たちの生息地であったところに出て行くと、害獣というレッテルを貼って駆除するのです。熊森は胸を痛めて、何とか殺さない解決策はないかと、滋賀県支部を中心に連日出勤前の早朝にサルの追い払い活動を実施するなど、涙ぐましい努力を続けました。

小林隆彰先生はすでに当時延暦寺のトップレベルの偉い方でしたが、私たち熊森に長時間会ってくださり、親身に相談に乗ってくださいました。お会いして感激したのは、生き物たちの命について、熊森と全く同じ考えでした。そして、比叡山の山で殺生は認めないと宣言してくださいましたので、多くのおサルの命が助けられました。

その後いろいろと経緯があって、人間の庭の作物などに大きな被害を与える大津のサルたちは、捕獲されて大津市で終生飼育されることになったのでした。仏教の殺生禁止について、この時いろいろと学ばせていただきました。仏教の考えで行けば、日本の豊かな自然を生き物丸ごと守ることができると思いました。

小林先生、これまで長い間、熊森の顧問として、いろいろとお導きいただきありがとうございました。ご著書なども送っていただき、学ばせていただきました。心からご冥福をお祈り申し上げます。

経済産業省の資源エネルギー庁が住民説明会に関してパブコメを募集中。10月29日〆切

再エネ特措法が改正され、再エネ事業者に住民説明会の開催が義務付けられることになりました。これは当然のことで、一歩前進です。しかし、説明会の中身がまだまだ不十分で、住民側の声が通るようなものになっていません。

具体的には、

住民説明会に参加できるのは事業地境界から「300m以内」の周辺住民のみで、環境アセスメント対象となるような大きな事業でも「1㎞以内」の住民までとなっています。

しかし、奥地森林や森林尾根部での再エネ事業開発の場合、土砂の流出、水源地の破壊などは流域全体だけではなく海にまで影響が及びます。また低周波音は10㎞先でも影響があるとも言われており、再エネ開発の場合小さな単位で住民を区切ることは不適切です。また、自然生態系の問題は事業地からの近さとは関係なく、周辺住民に限られたものではありません。

このように説明会に参加できる「周辺住民」を限定すれば、周辺住民がほとんどいない奥地の開発では、説明会が形骸化することは明らかであり、絶対に変更すべきです。

また、一般的に住民には専門知識がないので、いきなり説明会に参加して事業者側から専門用語を並べられても、どこが問題なのかわからず、住民側に不利な事業案であっても、反論できないで終わってしまうことが多くあります。

そのため、住民説明会は、

1 希望があれば、流域から海に至るまで、その再エネ事業によって影響を受けることが考えられるすべての住民が参加できるようにすべき。

2 住民から希望があれば、説明会場に専門家や自然保護団体が出席できるようにすべきです。

以上2つを、パブリックコメントとして提出していただけたらありがたいです。

以下から意見を入れることができます。

<「再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループ 第2次取りまとめ(案)」 に関する意見公募要領>

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620223028&Mode=0&fbclid=IwAR09Kp1rlUHSIr6KpxxdJeyFNABpSIIXXM9C49WYf7mf4Ux69JThQcMkJ8g

●メールでも送れます●

クマによる人身事故が起きないように、秋は地元と連携して連日走り回っています②クマ講座

今、クマが里に出て来るのは、冬ごもり前の食い込み用食料が山にないためで、空腹に耐えかねて、怖い人間のいる所に、夜こっそり食料を求めて出てきているのです。

うっかりして人間に見つかってしまうと、ツキノワグマは怖がりなので、何とか人間から逃げようとして、連日、人身事故を多発させています。

環境省発表によると、10月11日現在、今年度のクマによる人身事故件数102件、被害者106人(死者1名)です。

ヒグマによる人身事故件数は3件、被害者3件(死者1名)ですから、圧倒的にツキノワグマによる人身事故が多いのです。

日本のマスコミは、一方的にクマを狂暴な動物に仕立て、センセーショナルな人身事故の現象報道を繰り返しているだけで、なぜこのような事故が起きたのか、どうすればよかったのかという一番大切な原因と対策の報道をしません。

騒ぎ立てて視聴率を上げているだけで、報道に学びがないから、同じような事故がどこまでも相次いでいくのだと思います。

マスコミの皆さんは、ぜひ、クマの専門家である熊森協会を取材してください。私たちはなんとしてもクマによる人身事故を無くしたいので、生き物としてのクマの心理面までを見通した原因と対策をお伝えすることができます。

現在他府県にも出張して、各地で行政主催のクマ講座(2時間)を、実施させてもらっています。今回は、行政担当者や猟師の方、議員のみなさんの参加が目立ちました。

おかげさまでみなさんから高い評価をいただけました。お世話くださったみなさん、ありがとうございました。

住民のみなさんには、クマがどんな動物なのか正しく知っていただき、どうしたら人身事故が起きなくなるのか、様々な事例から学んでいただけるよう、これからもがんばります。

全国のみなさんに、熊森の「クマ講座」を、見ていただきたいです。

クマによる人身事故が起きないように、秋は地元と連携して連日走り回っています①環境整備

熊森協会は設立以来から、徹底した現場主義です。

27年前に、会を立ち上げた初代会長がまずしたのは、兵庫県の地元の1市25町の首長さんたちに、「クマたちが造る保水力抜群の奥山水源の森を、日本文明存続のためにもう一度共に再生しませんか」という手紙を出したことです。

その中で、熊森協会と一緒に取り組みたいと言ってくださった町長さんたちを順次を訪れ、地元の役場の方、住民の方、猟師の方などとつながっていろいろと教わりながら共に活動してきました。

熊森は、今もずっとこの現場主義路線を貫いています。

近年、山の中の食料が減り、冬ごもり前の食い込みができなくなったクマたちが、命を賭して山から里に食べ物を求めて出て来るようになりました。熊森は、人身事故を無くそうと、ボランティアさんたちに手伝ってもらいながら、今年も必死に地元の環境整備に走り回っています。

兵庫県森林動物研究センターによると、今年の兵庫県の山の実りはブナ大凶作、ミズナラ大凶作、コナラ豊作です。

●クマのひそみ場となる草を刈る

くまもり現地到着

刈る前

草刈り後

・クマが集落に入ってこないように、カキの木の剪定や伐採

地元はどこも過疎化高齢化が進んでおり、力仕事ができる若者が不足。都会からのボランティアが大活躍します。

↑民家近くのカキの木はクマが来ないよう伐採。(この木は渋柿。今年は実が少ない)

伐採木の片付け

この地区のカキの木には、すでにクマが来ていましたので、集落内や集落周辺の木は伐採することになりました。しかし、離れた山裾にあるカキの木の実はクマたちに食べさせてあげてほしいと、熊森が提案。

クマは冬ごもり中の何か月間は飲まず食わずとなりますから、食い込みができないまま冬ごもりに入ったクマは、穴の中で死亡すると言われています。

同じ国土に生きる生き物同士。冬ごもりできないまでにクマが飢えに苦しんでいるのなら、少しだけでも空腹を満たしてやりたいと思うのが人情であり、天から授かった共存への本能であると思います。

以前訪れた集落の方が、私たちの祖先は拡大造林前までは、山の実りの凶作年でもクマが無事に冬ごもりができるように、山裾に柿やクリを植えてやっていたと教えてくださいました。

(熊止め林)

山裾までなら来ていいよ。ただし、集落には入ってこないでねという意味だそうです。最近はこのような他生物へのやさしさや思いやりが急速に日本人から失われつつあります。

クマに食料を提供したら、クマが増え過ぎてしまうと思う人がいるようですが、山裾に残されたカキやクリを食べるくらいでは、その心配はありません。メスグマは冬ごもりのための十分な食料を得られなかった年は、受精卵を着床させずに流してしまう習性があるので、凶作年は、子を産むクマは少ないと言われています。

(完)

祝 青森八甲田ブナ林 ユーラスエナジーHDの風力発電開発から守れた

以下は、2023年10/10(火)青森放送などより

青森市や平内町など6つの市と町にまたがる八甲田周辺の山間部に最大71基の風車を建設する「(仮称)みちのく風力発電事業」が白紙撤回されました。

八甲田山系のブナ林

宮下知事をはじめ計画地域が含まれる6つの自治体すべてが景観や水資源への影響が懸念されるとして反対を表明していました。

事業者のユーラスエナジーホールディングスは「地域の皆様や各自治体からのご意見も含めて総合的に検討した結果このまま計画を推進していくことは適切ではないと判断した」として10日、計画の白紙撤回を発表しました。

宮下知事

「県民の皆様との約束が果たせてよかった。一方で、今回の事業が我々に投げかけた自然と再生エネルギーの共生という課題はひじょうに大きい」

青森市 西秀記 市長

「行動の結果であるということで非常にうれしく思っているところです」

七戸町 小又勉 町長

「今回の計画は我々にしてみれば無謀だと言わざるを得ません 。よかったと安心しています。」

PROTECT HAKKODA 浜部信彦 共同代表

「やったぞっていう、守れたぞっていうのが、一番ですよね 。こんな話していると涙が出てきちゃって。よかったです本当に」

木村淳司青森市議 (元林野庁・青森県庁職員 愛する八甲田を風発開発から守るために公務員の職を辞して市議になった青年)

皆様の熱い思いが行政や事業者を動かしたと思っています。これからも、市民の声で地域や日本を良い方向に変えていきましょう!

ユーラスエナジーHD(東京)

地域の皆様や各自治体からのご意見も含めて総合的に検討した結果このまま計画を推進していくことは適切ではないと判断した。県が示した<自然環境と再生可能エネルギーとの共生構想>も踏まえ、引き続き青森県内での風力発電の推進を通じて再生可能エネルギーの普及や拡大をめざす。(熊森:まだやるの?)

熊森から

今や多くの再生可能エネルギーは自然エネルギーを得るのが目的ではなく、利権と不正を生む巨大ビジネスです。

八甲田の森が守られたことにより、クマをはじめとする多くの生き物たちが生き残れることになりました。

これによって人間の生活も守られます。

八甲田の2名のガイドが風発から八甲田の森を守ろうと全人生をかけて立ち上がった反対運動が大きく広がり、本日の朗報となりました。

ガイドの方に、おめでとう!八甲田を守ったねと電話すると、風発を止めることができたとまだ信じられなくてと、電話口で泣いておられました。

八甲田の森を開発から守ってくださった全ての方に、熊森はお礼申し上げます。

宮下知事の力も大きかったです。

八甲田に引き続き、森林破壊型再エネを国民の力で止めていきましょう。(本当は、林野庁などの省庁や地元行政が止めてほしい)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ