ホーム > _現地訪問・調査

カテゴリー「_現地訪問・調査」の記事一覧

<兵庫県>山のドングリの実り調査(峰山高原・砥峰高原・上山高原・河合谷高原)-並作以上と感じました

私たちの今年の調査では、氷ノ山のミズナラや但東町のコナラはほとんど実りがなく、今年は2010年ほどではないにしても、山の実りがかなり乏しいのではないかと心配しておりました。

しかし、今年の兵庫県の豊凶調査結果によりますとブナ大凶作、コナラ豊作、ミズナラ豊作ということで、3種合計で豊作と発表されておりました。

ブナ大凶作は私たちも確認しましたが、ミズナラやコナラに関しましてはとても豊作とは言い難い状況でしたので、県が調査しているミズナラ14ヶ所を教えていただき、そのうちいくつかの地域で豊凶調査をしてきました。

2010.10.7-8<峰山高原、砥峰高原>

最初はやはり実がついていないなぁと思いました。しかし。。。

豊作とは言えないまでも、並作くらいについている木は、確かにいくつかありました。

2010.10.19-20<上山高原、河合谷高原>

上山高原や河合谷高原では、実りがはっきり確認できました。峰山高原よりも実りが多いと感じました。

8割方のミズナラの木で多くの実りを確認できました。

今回ミズナラのみ調査しましたが、木1本1本で個体差があり、同じ木でも枝によって実がたくさんついている枝と全くついていない枝があるので、少し見ただけでは豊凶が分からないと感じました。高い木はどうしても下から見上げることになるのですが、下から見ると葉っぱが邪魔で実が見えません。県が調査している場所はある程度、横や上から木を見ることができる場所が多かったように思います。

いずれにせよこの地域のドングリの実りが多いことは、この地域の野生動物にとっては良いことです。しかし、私たちの別の調査では、せっかくの実りなのに、クマが食べにきた形跡がまったくなく、クマの痕跡が見あたりません。一方、集落の方でも、最近はクマの目撃がずいぶん減ったという報告があります。

今年の兵庫県は、ブナやミズキの実りはゼロですが、コナラ、ミズナラ、クリなどの実りは、場所によってはそれなりにあり、2010年のような、山に何もないという大凶作ではないことがわかってきました。今、奥山に行けば、ドングリが実っているところもあるのに、そこに、クマは来ていない。たくさん食べ物があるのに、いったい今、クマはどこにいるのでしょうか。

冬ごもりのための食いだめは、きちんとできているのでしょうか?それとも、兵庫県には、もうクマがあまり残っていないのでしょうか。連日一生懸命調べているのですが、自然界のことはなかなかわかりません。

●行政のみなさんにお願いです。大凶作年にクマを奥山放獣しても、すぐに出て来てしまいますが、今年は、実りのある奥山に放獣したら、出て来ないと思います。捕獲されたクマは殺さずに、奥山放獣してやってください。奥山放獣ができる年です。

兵庫県氷ノ山を再び入らずの森に 9/13くまもり実り調査実施 ①氷ノ山の森の木々にも異変が

兵庫県で最後にクマが滅びるとしたら、兵庫県最高峰氷ノ山(ヒョウノセン1510メートル)でしょう。ここには385ヘクタールの原生的自然林が残されているからです。今回は、大屋町栗ノ下から入りました。このあたりの民家のカキやクリは結構実がついており、中には少し色づいているカキもあります。クリタマバチの被害も少なそうです。一口に兵庫県と言っても、地域によって植生や状況がちがっていることに、毎回とまどいます。

集落近くで聞き取ると、クマたちの目撃は少しあるようでした。民家のカキの木に、クマが来たあとが、少しありました。

横行渓谷はいつ見ても、水量があり、本当に絵葉書のように美しい所です。川の両岸が広葉樹であるため、多くの生き物の生存が保障されています。車で舗装された林道を上がっていくと、クマが棲めそうな広葉樹の山々が目の前に広がってきます。このあたりは、ウラジロガシ、アベマキ、コナラ、ソヨゴ、アオハダ、オニグルミなど、クマの大好物、実のなる木がいろいろと生えています。本当に自然界はすばらしいです。

驚いたのは、意外とウラジロガシが並作と言っていいぐらいに実をつけていたことです。夏の昆虫がいなくて、下へ降りて行ってしまっているクマたちも、秋にはウラジロガシを食べに、山に帰ってくるかもしれません。賢い動物ですから、それぐらいの計算は出来ているのではないでしょうか。それ以外の山の実りは×でした。調べたミズキ30本、全て実りゼロでした。

異変その1

ウラジロガシは、クヌギやアベマキと同様、受精してから実るまでに2年かかります。枝には、今年受精したばかりの小さな実、去年受精して今年熟して落ちる大きな実の2種類が付いているはずですが、異変が起きているらしく、今年熟して落ちる大きな実しかついていませんでした。こんなことは、氷ノ山では初めてです。

これでは、来年のウラジロガシの実りはゼロかもしれません。原因は不明です。

途中、兵庫県と書いた車とすれ違いました。行政のみなさんも、山の実りを調べに来られているのかもしれません。同じことをされているんだなあと思うと、連帯感が湧いてきます。

以前、県が、ブナのシードトラップを良くされていたブナ林を見に行きました。現在は、双眼鏡で目測をされて豊凶を調べられているということで、この場所はもう使われていません。

異変その2

ブナ林の下を覆っていたササが、見るたびに劣化して消えていきます。臆病なクマたちは、もうここにはおれないでしょう。

異変その3

去年は、結構ブナが実ったのですが、落ちた実を一つ一つ中を割っていくと、残念ながらシイナと言って、殻だけで中身なしの実が3分の2を占めていました。これまでありえなかった高シイナ率です。これでは、たくさん実が落ちたとしても、以前のようには、動物たちの食料にはならなかったでしょう。今年のブナの実りはゼロでした。

異変その4

上写真のブナの巨木の奥の木は、氷ノ山には少ないミズナラですが、こんな標高が高い所のミズナラまで、ナラ枯れで何本も枯れてしまっていました。枯れていないミズナラも、実りは×でした。

氷ノ山の豊かだった森にも、次々と異変が起きています。原因は人間活動としか考えられません。

科学や科学技術の進歩が、森を壊していくものなら、人間は何をやっているのかということになります。

森なくして人なし。森あっての人間。

森の生き物たちに、私たち人間は、本当にお詫びしなければなりません。

④集落でのクマ目撃情報の聞き取り

山の中がクリ以外、いかに不作、凶作か調べてから、ふもとの集落を回りました。今年は、かなりのクマが人間の所に出ているのだろうと思って、恐る恐る聞き取りを始めました。

果樹園をされている所では、シカ、イタチ、タヌキ、カラスに悩まされているが、クマは出ていない。サルは元々いない。シカが出始めたのは、2004年の大災害のあとからとか、いろいろ教えてくださいました。

貸し出し用電気柵を持って行きましたが、すでにみなさん電気柵を使用されていました。兵庫県は、東北地方と違って、山から動物たちが出て来ないように、山裾を金網で延々と囲い、田畑では、至る所に網や電気柵が張り巡らされています。

山裾のカキの木に、今年、クマが来たという所が1カ所ありました。横の金網をよじ登って出て来たのでしょう。まだ、緑色をした柿を食べて帰っていました。よほど食べ物に困っているのでしょう。哀れでした。

この集落の正面の山は、100%が人工林でした。昔はクマが出て来なかったと言われるので、わけを聞くと、人工林にする前の山の中には、柿の木がいっぱいあったからという答えでした。

クマが山裾の網を乗り越えて?まだ青い柿の実を食べてしまった

あと3カ所で聞き取りした所、「2010年はすごかったけれど、今年はクマは出ていないよ」と、いうことでした。しかし、今回は全地区で聞き取る時間がなかったので、全体像が見えませんでした。今後は全地区で聞き取りを行って状況をつかみ、行政によって大量捕殺されないように対策を練っていかねばなりません。

当協会は微力ではありますが、奥山人工林の間伐や広葉樹の植林を進めています。年月はかかりますが、昔のように山で動物たちが再び棲めるようにするためです。森が復元・再生できたら、クマだけでなく全ての動物たちが、再び山で暮らせるようになります。動物たちが棲んでいた森を壊したのは人間です。その人間が反省して謝罪し、森を復元・再生させる活動に取り組むことで、責任感を持った人間が育ちます。是非、この活動を、教育に取り入れていただきたいと願っています。

一方、生きられなくなって山から出て来た動物たちに対しては、殺さないで問題解決する道を追究し続けています。全ての動物には手が回らない為、絶滅危惧種のクマに焦点を当てて取り組んでいます。

全生物に畏敬の念を持ち、共存しようとする試みは、人間社会をやさしくするだけではなく、自然を守り再生し、人類の生存環境を保証することになると考えます。

③山の中は昆虫が激減し、不作や凶作。クマたちは夏の間に山を出てしまっていた

今回調査した所は山々が低く、数百メートルしかありません。ドングリの仲間としては、アベマキとコナラの本数が断突に多く、少しミズナラも混ざっていました。ブナはありません。一口に兵庫県のクマ生息地と言っても、地域によって、このように山の植生はコロッと変わります。

この地域は観光地ではないので、林道を走る車はほぼ皆無でした。今でも、クマたち動物は、結構この山に安心して棲めるのではないかと思いました。人が入ってこないということは、野生動物たちにとってはこの上もなく棲みやすいということです。昔、林道がなかった頃は、もっと、動物たちは、棲みやすかったと思います。

もし今でも、アベマキやコナラが豊作なら、この山は、秋、何頭かのクマたちを養えるだろうと思いましたが、残念ながら、今年は、どの木もほとんど実をつけていませんでした。(アベマキ実り×、コナラ実り×、シラカシ実り×、ソヨゴ実り×、ミズキ実り×)

昔を良く知る人に聞くと、以前は、このアベマキは実がついていないが、隣のアベマキにはよく実がついているというように、ドングリの豊凶にすごく個体差があったそうです。ところがなぜか最近は、今年、アベマキに実がついていないとなると、その山中のどのアベマキにも実がついていないというように、一斉反応を示すようになっています。そのため、不作年や凶作年になると、とたんにクマたちは、もう山では生きていけなくなります。気候と同じように、変化が極端になって来ているようです。

あるアベマキの木の下に、未熟で小さなドングリがいくつか落ちていました。生理落下です。夏、暑すぎたり雨が少なすぎたりすると、実らせることが無理にな るので、親木は実が小さいうちに落としてしまうのです。今夏、単なる凶作年ではなく、生理落下もあったことが分かりました。

山の中に放置されたクリ園がありました。クリの木が約120本ぐらいありました。

痕跡から、大凶作年だった2010年には、ここの3本のクリの木にクマたちが来ていたことがわ かりました。

このクリ園をていねいに調べてみると、クリタマバチにやられている木も多く、胴枯れ病になって、20本は枯れており、40本は実がゼロでした。32本には 実が少しついていました。そして、29本には、豊作とは言えませんが、平年作の実がついていました!

この地域のクマたちは、このクリを食べに来たらいい。しかし、今年、クマが来た形跡は全くありませんでした。これからは、イガが固くなるので、もうクマが木に登ってイガごとクリを食べることは無理です。下 に落ちてきたクリを食べるしかないのですが、ここはシカが多いため、シカに先に食べられてしまい、クマたちの口にクリが入ることは難しいでしょう。どうして29本にも実がついているのに、今年、このクリの木にクマが登ってこれまでにクリの実を食べておかなかったのか。2010年の大凶作年に、ここに来ていたクマたちが山から出て行って、捕殺されてしまったからと、私たちは推察しました。

クリ園を登って行くと、稜線にワイヤ入りの高価なシカよけ網が張ってありました。こんな高価な網を使うのは、分収造林です。網の向こう側には、小さなヒノキノの苗が植えられており、まわりがササで覆われていました。下草刈りしていないので、苗は育たないのではないかと思いました。こんな奥地で、もう、分収造林はやめるべきです。ここは広葉樹の繁る水源地に戻しておかないと、人間も湧き水を失います。

それにしても、シカが入れる所と入れない所では、下草の有無が対照的です。クリ園だけをとってみれば、下草を刈らないと風通しが悪くなって、クリは枯れますから、シカの存在は人間の代わりに下草を無償で刈ってくれるので、助かります。しかし、全山の下草を食べてしまうと、夏、花の咲く草花がなくなってしまうので、夏の昆虫が消えます。すると、夏、主に昆虫食のクマたちは、生きられなくなります。こちらの方は困ったものです。

9月6日、この山に、クマたちの気配はすでにありませんでした。今回行ってみてわかったのは、ブナ・ミズナラの原生林より、この2次林の方が、まだ、草原の草花や虫、実りが、少しはあるということです。

②人間の所には、食料がいっぱい。花も咲き、虫もいて、実りもある。

初秋の今、車で道路を走りながら山を見ると、3種の花が目に飛び込んできます。タラ、ヌルデは木ですが、イタドリは草です。どれも白い花です。これらの花は、ハチにとって今年最後の蜜源です。これらの花の蜜を吸い終ると、ハチは冬眠に入ります。(写真はヌルデ)

クマ生息地に到着。集落の周りには、食料がいっぱい。田んぼではたわわに稲が実り、ダイズなどの作物もいろいろ実っていました。

耕作放棄地には、イネ科のエノコログサをベースに、ヒメジオンの白い花やゲンノショウコの赤い花、ノササゲの黄色い花などいろいろな草花が咲き乱れ、コジャノメなどのチョウやウスバキトンボなどのトンボ、バッタやイナゴ、いろいろな虫が飛び回っていました。ここにシカが来たら、喜んで草を食べ始めるでしょうが、柵で囲まれているので、入れません。(下が耕作放棄地の草原)

集落の近くのクリやカキには、新しい枝折れがあり、最近、クマが来たことがわかりました。青いクリをイガごと半分近く食べ、青い柿の実はなぜか2個だけ残して食べ尽くしてありました。幹には新しい爪痕がありました。(写真はクマが食べに来たクリとカキ)

先日調査した本来のクマ生息地のブナ・ミズナラ林には動物たちの食料が全くなかったのに、人里にはいろいろと食料がたくさんあります。この現実を知っている人はほとんどいません。一部猟友会と熊森ぐらいでしょう。このため、人里へ出て来た動物は、有害獣として簡単に殺されています。人間があまりにも傲慢になり過ぎていると感じます。悲しいことです。

かつての日本にもあった、輪廻転生思想などの宗教心も、自然を守るためには必要なのではないかと思いました。

兵庫県発表7月クマ目撃数過去最多→くまもり本部クマ生息地の山の実り調査・集落での聞き取りに出動①クマ捕殺への疑問と抗議

兵庫県森林動物研究センターのHPによると、2012年度の7月クマ目撃情報は73件で、過去最多年だった2010年の61件をさらに上回り、過去最高となっています。(8月分は現在未発表)

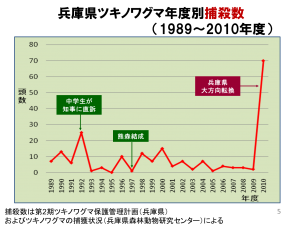

2010年は熊森本部にとっては悪夢のような年でした。私たちくまもりが止めるのも聞かず、兵庫県が絶滅危惧種のクマを70頭も、有害捕殺したのです。

以下グラフ参照 (2011年度の有害捕殺は6頭)

2010年度・・・8月末までの兵庫県クマ有害捕殺数は、11頭

2012年度・・・8月末までの兵庫県クマ有害捕殺数は、10頭

大変だ。また2010年のように、行政によって大量に捕殺されるかもしれない。

ちなみに、近隣府県の、今年8月末までの今年度ツキノワグマ捕殺数をたずねてみると、岡山県0頭、京都府0頭、滋賀県1頭、鳥取県11頭でした。

その年の行政担当者が誰であるかによって、絶滅危惧種に対する行政対応は、すっかり変わってきます。上記聞き取りからも、兵庫県と鳥取県が、クマ捕殺体制をとっていることがうかがえます。この2県は、県内のクマが大量に増加していると主張しているのですが、私たちにはその根拠が、まったく理解できません。

兵庫県森林動物研究センターの研究者は、当初、クマの自然増加率を22.3%としていましたが、クマの増加率がシカより高いなんてありえないという指摘を受けると、突然半分の11.5%に下方修正してしまいました。ますます、クマ大量増加説が信用できません。

人間活動によって奥山に大異変が起き、夏の昆虫が消え、秋の実りが消え、奥山にまで入り込んできたシカによって下草が消えています。クマが安定的に増加できる条件など、何一つないのです。食料がなく、空腹に耐えかねて、仕方なく夜こっそり食料を求めて山から出てきた哀れな絶滅危惧種であるクマたちを、一体行政は何の権利があって捕殺しているのでしょうか。

クマたち森の動物たちが、私たち人間の子供たちと変わらない高い知能や細やかな感情を持っており、喜び、悲しみ、恐怖、絶望など感じていることを御存じないのではないでしょうか。

地元の方たちが殺してほしいと言っているんだ。小さな子どもがクマに襲われたらどうするんだ。よく言われる言葉です。クマに人を襲う習性はありません。第一、何もしていないのにクマに襲われた小さな子どもが、過去にいるのでしょうか。

クマは、その臆病さのあまり、人間から逃げたい一心で、人と出会ってしまい距離的に逃れられないと悟ると、時には前脚で人をはたいて逃げようとします。相手が小さな子どもだと、クマには相手をはたいて逃げなければならない理由がありません。

もし、クマに人を襲う習性があるなら、力はすごく強いですから、真昼間にどんどん人里に出てくるでしょうし、毎年、全国で、クマによる死者が大量に出るはずです。

といって、クマのような大きな動物に、夜、家の横をうろつかれたら、人間も不安です。家の横に来ないでほしいという気持ちは当然理解できます。それならば、短絡的に殺してしまうのではなく、食料を求めて出て来ているのですから、奥山に広葉樹林を復元する一方、豊かな森が復活するまでの間、山の実りの凶作年には、山に食料を運んでやればいいのではないでしょうか。これは餌付けでも何でもありません。共存の知恵です。絶滅を止める知恵です。自分たちは運べないが、運んでくれる人がいるなら運んでやってもらっていいよという方は、日本熊森協会までご連絡ください。

今、キャベツが暴落して、大量に出荷停止になってしまっているそうです。人間の所には食べ物がいっぱいあるのです。キャベツはクマの好物ですから、廃棄するキャベツがあるのなら、せめて、絶滅危惧種の動物にだけでも分け与えるべきでしょう。また、果樹園に来たクマたちを殺す前に、果樹園を電気柵などで防除して、果樹園には廃棄処分する落ち果樹がたくさんあるのですから、それを外に出して与えてあげるといいと思います。兵庫県の原観光りんご園で地元の人たちが実施してみたところ、果樹園の外でクマが止まるようになり、木についた商品用りんごは守られたということです。

人手が足りないからできないという方がいらっしゃれば、日本熊森協会に是非お電話ください。落ち果樹運びボランティアに行かせていただきます。

せめて、絶滅危惧種だけでも殺さない国にしていきたいものです。

林野庁の森林・林業再生プランで、路網造りと間伐が急ピッチで進む現地を視察

林野庁の新政策である、「森林・林業再生プラン」の実施が、今年から全国で始まりました。経済効果を考え、原則として伐り出し販売が可能な山に作業道を網の目のように多造し、搬出間伐が進むように予算が組まれています。

この政策は、ドイツの平地林業をお手本にしたもので、高性能大型林業機械をどんどん導入して間伐と搬出を進め、国産材自給率50%をめざすものです。

路網造りと間伐が急ピッチで進む現地を視察しました。

その土地の水脈まで考慮して作業道を造れる人は、わが国にほとんど育っていません。そのため、道造りを一般土建業の方たちに頼っている例がほとんどです。無造作に造られた作業道から、山が崩れることを恐れます。

また、たとえ経済効果は生まなくても、森の動物たちのために、奥山生態系保全のために、伐り出し不可能な奥山人工林の切り捨て間伐にも補助金を付けてほしいと、私たちは願っています。

熊森植樹地生育調査 兵庫県但東町大河内

8月20日、たくさんある熊森植樹地の一つである但東町の植樹地の苗木生育状況を調査して来ました。人工林の皆伐跡地に、この土地に合うと思われるドングリ類を専門家に判定していただき、2003年から何度も植えに行った場所です。これまでに約1000本植樹しました。ここは雪が深くシカも多い所です。苗木1本ずつにシカよけチューブをつけて育てました。雪解け時には、毎年、往復5時間かけて苗木起こしに通いました。会員を中心とする都市ボランティアたちの長年にわたる涙ぐましい努力の結果です。

ここからが、元スギの人工林だった植樹地です。写真左上に3人の調査員が小さく見えています。

現在約100本育っている苗木のうち、半数の、樹種、直径、高さ、実りなどを調べていきました。

実がついているのも何本かありました。上コナラ、下シバグリ

植樹地全景

この植樹地の約10年にわたる植生の変遷も興味深いです。雪深くシカも多い所で、動物の棲める広葉樹の森を人間がどの程度復元できるのか。苗木の手入れを続けながら、今後も記録し、見守っていきます。

生き物が大量消滅し、沈黙の森と化していた兵庫のブナ・ミズナラ林 7/27、7/28調査

兵庫県本部、岡山県支部、鳥取県支部の3県合同で、東中国山地の生物調査を1泊2日で行いました。

標高800メートル~1200メートルあたりのブナ・ミズナラ林を2日間歩き続けたその結果は・・・

今年のブナ・ミズナラなどのドングリ類の実りはゼロ。トチとオニグルミだけが、よく実っていました。

生き物の姿はほとんど何もありませんでした。夏なのに、気味が悪いぐらい静かな森でした。

ツキノワグマのつめあとは、ブナの木に無数にありましたが、全部10年前ぐらいのもので、新しいものは皆無でした。

夜、電燈にも、全く虫が来ませんでした。以前は、ガとかが、夏の電燈には群がってきたものです。

今回、動物の糞がゼロでした。ヘビに1回も会いませんでした。ここまで生き物の気配がないのは、さすがに今回が初めてでした。

虫がほとんどいませんでした。クモの巣がほとんどありませんでした。最近はこの傾向がどんどん進んでいました。

昼食時、地面に座ろうとして、少しのアリを発見。

「やっと生き物を見つけた!」

と、みんなで喜び合いました。

アカネズミの巣穴は2ヶ所しか見つけられませんでした。

クマの大好物、ウワミズザクラの実も一房だけで、無しに等しいものでした。

どうして生き物たちはみんな、森から消えてしまったのでしょうか。

森に食べ物がないのでしょうが、どうしてなくなってしまったのでしょうか。

なぞだらけの沈黙の森でした。

生き物たちの命があふれていた昔の森を知っている参加者たちの話を聞いているうち、

なんか大変なことが、日本のブナ・ミズナラ林で起きているのではないかと思えて来て、恐ろしくなってきました。

5月11日 生き物たちが消えた奥山の林内 一体日本の山の中で何が起きているのか

くまもり調査研究部は、クマたち野生動物たちの生息環境が保たれているかどうかを調べるため、毎週兵庫の奥山に入り続けています。5月11日に調査した山は、かつてクマたちが棲んでいた豊かな森でした。今は、クマはもちろん、虫に至るまで、生き物たちの気配がほとんど感じられません。標高900メートルまで登ってみましたが、林内の様子に驚きました。

ほとんどのコナラ、ミズナラが枯れているか、今にも枯れそうに弱っていました。これでは、秋のドングリは、望めません。

冬ごもり明けのクマたちの大好物のひとつは、スズコ(チシマザサのタケノコ)です。しかし、ササが全部枯れているのです。

枯れたササを触ってみると、茎がぼろぼろと崩れていきます。酸性雨?シカ?

国は増え過ぎたシカが原因だと言っていますが、本当でしょうか。ディアラインのようなものが感じられなくもなかったのですが、シカ生息の痕跡もほとんどないのです。フンは少しはありましたが、それでもほとんど見られませんでした。シカの角とぎしたと思われる痕跡もありましたが、昔の古いものばかりでした。2週間の間、仕掛けていたビデオカメラに映っていたのは、夜間に現れた1頭のシカが2回だけでした。

シカの死体を3頭だけ発見しました。今年の大雪が原因でしょうか。

まさに沈黙の森の中で、カエルの卵と、ヘビを見つけました。生き物が少し残っていた…!

一体、日本の山に何が起きているのでしょうか。これでは、冬ごもり明けのクマたちが食べる物は何もありません。稚樹を探しまわりましたが、わずかにツツジらしき稚樹を何本か発見しただけでした。一体、山はどうなっていくのでしょうか。

やっと雪が消えたので、くまもりは今後も奥山を歩き続け、みなさんに奥山状況を報告し続けていきます。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ

-150x150.jpg)

赤から紫になるときにクマが食べる1-150x150.jpg)