ホーム > 支部・地区・地域

カテゴリー「支部・地区・地域」の記事一覧

【速報】石川県支部が金沢市長に要望書を提出

森林環境税で放置人工林の天然林化を!

要望書を提出する飯島さおりさん(中日新聞記事より)

ヒグマを追って、知床から釧路湿原を行く

以下、赤松正雄顧問のブログからです。

2019,9,13 それはもう、まさに名優の登場でした。

舞台の下でその登場を待ちわびる人々の前に、ヒグマが岩尾別川の上流から現れたのは午後4時過ぎ。

今か今かと息を呑んでいたプロカメラマンや俄かカメラ好き達が、急ぎ望遠レンズやスマホを覗いたり、かかげたのを尻目に、川の浅瀬を縦横にカラフト

マス(一般的にはシャケと呼ぶ)を探して、ヒグマは動き回っています。

初めて見るヒグマの立ち居振る舞いに、私はただただ目を凝らし、唾を飲み込むだけでした。

日本熊森協会の顧問に私がなってほぼ20年。

森の荒廃がクマの生息状況に予兆として現れるーこのことを人々に訴え続けてきながら、クマを目の前にすることは初めての経験でした。

▼著名な動物写真家であり、プロのツアーガイドである安藤誠さんの講演を聴いたのはほぼ一年前のこと。

熊森協会の顧問に彼が就任されたのを披露する意味も込められた企画でした。

その印象はまことに強烈なものでした。「日常的な奇跡の連続が我々の人生、あだやおろそかに生きてはいけない」というメッセージ。

これは野生動物たちの人間と全く同じと言っていい振る舞いを収めた彼の写真や映像と共に私の脳裏に刻まれました。

長年の別離ののちに久方ぶりに邂逅した熊の兄弟が感激して二本足で立って睦み合う姿。

笑う狐やあくびをするフクロウの表情。

白雪のなかを舞う丹頂鶴など。

私がその直後に始めたブログでの回顧録に『日常的奇跡の軌跡』と名付けたのも、まさにこの時の安藤さんの講演の影響でした

▼彼は釧路空港から少し離れた阿寒郡鶴居村でヒッコリーウインドという名のウイルダネスロッジ(原野の中の宿)を経営しています。

20年ほど前からの、徹底したリサーチと鍛錬されぬかれたガイドぶりは海外での評価も高く、多くの人々が訪れます。

初めて講演を聴いて以来、熊森協会の室谷悠子会長、事務局の水見竜哉氏らと共にそのロッジを訪れ、知床や釧路湿原にヒグマを追う旅を夢見てきましたが、ついに実現をさせることができたのです。

知床に往復8時間ほどかけて走った第一日目に続き二日目は、鶴居村にほど近い釧路湿原聖域への探索行でした。

雄大そのものの草原のなかにひっそりと姿を現した湿地と沼は、絵画の中の世界でしか目にしたことのない幻想的な風景でした。

また、名高いチルワツナイ川の蛇行を小高い丘の上から見た時は、10年ほど前にオーストリアに行った際に見た風景に既視感を持ちました

▼二日目の夜には、安藤さんを求めて、釧路周辺や札幌から車で片道5時間近くもかけて走ってきた青年たちを前に、ミニ講演会が開かれました。

ヒグマと人間との間の無理解からくる争いのもたらす悲劇を止めようと、真剣な語らいが夜遅くまで繰り広げられました。

カメラを通じて、野生動物たちと言葉を交わすことができるほどの自然人・安藤さんの話を通じて、〝まやかしの人間主義〟こそヒグマの敵だと私は実感しました。

「人間は自然と離れてはいけない。なぜかというと、人間が作ったものばかりに囲まれていると、本質、本物が見えなくなる」し、「自然はごまかさないし、嘘がない」との言葉に心底から共鳴します。

クマを守れと強調するたびに、私は「人間とクマとどっちが大事なのか」との反論に出くわしてきました。

その都度、「どっちも大事だ、人と野生動物の共生こそ忘れてはならない」と言い返してきました。

今そこに、滅法心強い助っ人が登場して、大いなる喜びに浸っています。

(2019-9-15)

やはりそうだったのか 千葉県の長期停電の原因となったスギの放置人工林

台風15号による千葉県のあまりにも長期にわたる停電に、くまもりは絶句です。

多くの人々や飼育動物たちが、暑い中、どんなに苦しい日々を送らねばならなかったことだろうかとお察しします。

心からお見舞い申し上げます。

千葉県が台風被害被害を受けたと聞いて、私たちがすぐに頭に浮かんだのは、千葉県の山の53%という高い人工林率です。

放置人工林のスギが沢山倒れただろうなと思いました。しかし、千葉県の森林率は31%と低いから、それほど被害はなかったかなとも思いました。

以下は、朝日新聞9月23日記事です。

停電の千葉、まるで終戦直後

台風15号で千葉県に大きな被害が出てから23日で2週間。千葉県東部の山武(さんむ)市では一時、総戸数の約6割が電気を断たれた。特産の山武杉(さんぶすぎ)が次々と倒れて電線や電柱を直撃、停電は広範囲で10日以上つづいた。林業の衰退で放置されたスギに病気が広がったことが背景にある。

スギの倒木が路面を埋め尽くし、電線や電柱にもたれかかる。9日の台風通過後、面積の約3割を森林が占める山武市のあちこちに、そんな光景が広がっていた。停電が解消された23日になっても、電線などの補修作業が続いた。

市の山間部の民家は杉林の中に点在し、林に沿うように電線がつながる。そこに倒木が相次ぎ、停電が広がったとみられる。

東京電力パワーグリッド千葉総支社によると、同市では9日、山間部を中心に、総戸数2万9600戸のうち最大1万7700戸が停電。同社が市全域での復旧を確認したのは、21日午前0時47分だった。

「終戦直後のような暮らしだった」

山間部で落花生を作る男性(81)は、10日以上続いた停電をそう振り返る。

略

蔓延する病気がスギの倒木を拡大

県によると、山武市周辺では250年以上前から特産の山武杉が植林されている。幹が真っすぐで太さに偏りがないため、建材などに使われてきた。

ただ、菌により幹の外側が腐る「スギ非赤枯性(ひあかがれせい)溝腐病(みぞぐされびょう)」にかかりやすい弱点もある。山武市では今回、溝腐病のスギが、7~8メートルほどの高さでポキンと折れる様子が各地で見られた。

倒木が相次いだ理由について、県森林研究所は「最大瞬間風速が50メートルに及ぶ、経験のない強風が最大の理由」と分析。さらに、市内の山武杉の林の約8割に蔓延(まんえん)する溝腐病が、倒木を拡大したとみる。

対策は進まない。同市は民有林の割合が95・7%(2017年)と高く、所有者は費用のかさむ伐採や植林を敬遠する。約5・5ヘクタールを所有する女性(72)は「高く売れるわけでもないのに、手入れを頼むと100万、200万円の単位でお金がかかる。どうしたらよいのか」ともらす。

倒木が助長した今回の停電について、千葉大学の小林達明教授(緑地環境学)は「スギの価格が低迷し、切っても販売先がないため、民有林は荒廃する一方という状態が長く続いている。集落に近い場所に森林がある千葉県では、起こるべくして起きた被害ともいえる」と話す。(熊井洋美)

以下略

熊森から

報道してくださったみなさん、ありがとうございます。

写真を見ると、倒れているのは戦後の拡大造林政策で植林されたスギです。

記事によると、山武杉は、昔から植林してきた特産のスギだということです。

地域によって事情はまちまちですから、他所に住んでいる者が断定はできませんが、しかし、昔は1ヘクタールに3000本というような密植はしていなかったのではないでしょうか。

当協会顧問の元徳島県木頭村村長の藤田恵氏によると、木頭村でも昔もスギを植えていたところがあるが、1ヘクタール600本だったので、間に自然に広葉樹が育って針広混交林になっていたということです。

県森林研究所は「最大瞬間風速が50メートルに及ぶ、経験のない強風が最大の理由」と発表されているそうですが、行政は、雨のせいや風のせいにして終わっていてはいけないと思います。自分たち人間のしてきたことを、この機会に反省すべきなのです。

利益追求第一で、あまりにも不自然な密植植林をしたことと、林業不振で手入れが出来なくなっていたことが、今回の長期停電の原因ではないでしょうか。

野生動物達を棲めなくした山は、人間にもしっぺ返しをしてきます。

これを機に、森林環境税などを使って、スギの単一林を針広混交林や広葉樹林に転換して、野生動物と共存する自然豊かな県土づくりをめざしてほしいと思いました。

不自然なものはやがて自然界が除去していくことになります。長い目で見ると、人間は自然の力になど勝てないのです。人間よ、謙虚さを取り戻そう!

ヒグマによる人身事故に、3識者の多面的なコメントを掲載した十勝毎日新聞社を讃える

クマ類の有害捕殺数は、すでに今年度7月末までに、ヒグマ287頭、ツキノワグマ1611頭にもなっています。(環境省統計より)

有害捕殺というと、クマが何か悪いことをしたような印象を受けますが、当協会のこれまでの調査では、動物としてそこにいたことや、そこにある何かを食べたことが殺処分理由になっており、ほぼすべてが誰にも知られず人間によって闇から闇に消されています。(クマだけではなく、現在、わが国では膨大な野生動物が日々有害捕殺されており、彼らも同様です。)

マスコミによってほんの例外的に報道されるクマは、やさしい人々から思いを寄せてもらうことができ、生きた証が残り、ある意味では幸せなクマです。

<以下は、門崎允昭 博士が代表をつ込める北海道野生動物研究所が発行している「北海道熊研究会会報92号」よりの抜粋>

今年7月11日と7月29日の午前4時台に、北海道日高系の十勝管内、札内川上流の八の沢源流上にある「カムイエクウチカウシ」頂上東側の圏谷カール」で、ヒグマによる人身事故が起きた。

この山頂(1979m)は日高山系第 2 の高峰で、50 ㎞間隔で3カ所ある一等三 角点の2つ目がある。私は(門崎)幾度も四季通じて登っており、 2月にスキーとアイゼンで、 八の沢から頂上に直登した事もある場所。熟知である。今回、羆に襲われた登山者 2 人も、 この八の沢から登山したもの。

私の見解:人を襲った個体は同じである。本気で襲っていない。個体は3歳代で襲った時刻 がいずれも午前 4 時台である。反撃されてその個体は、直ぐに、人から離れ、逃げている。 ホイスルを鳴らしていたら、襲われなかった事故である。 羆が居る可能性がある場所には、ホイスル(軽い、音が響きわたる)と鉈は必需品で有る事 を肝に銘じることである。この羆を殺すべきと言う者は、羆の生態に関する己の無知と自 然に対する傲慢さを恥よと言いたい。真摯に、羆や自然と向き合う事だ。そして発言せよ。

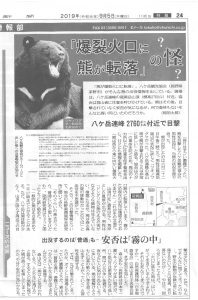

<以下、十勝毎日新聞より>

クリックで拡大されます。

熊森から

この事件に対して、帯広市にある「十勝毎日新聞社」は、3人の異なる識者の見解を掲載しました。

報道姿勢として、当然の基本ではありますが、行政発表や行政付き識者のコメントしか掲載しない新聞社がほとんどになってしまった現在のわが国では、快挙であり、大変すばらしいと思います。

多様な意見を伝えなければ、国民に考える力が付きません。熊森は、「十勝毎日新聞社」に大拍手を送りたいと思います。

みなさんは、この3者のコメントをどう思われますか?フェイスブックでコメントを出し合えればいいですね。

・悪は悪人が作り出すのではなく、思考停止の凡人が作る。

・多くの人が考え続けることで人間は強くなり、愚かな判断をし、破滅するという愚行から逃れられる。(女性哲学者ハンナ・アーレント)

兵庫県戸倉トラスト地 植生調査の結果

こんにちは。インターンシップ学生のTです。9月2日に、広葉樹植樹地の植生調査を行うため、奥山保全トラストさんが保有している戸倉トラスト地を訪れました。今回はそのことについて、書かせていただきます。専門知識がないので、あまり専門的なことは書けませんでしたが、どうか、あたたかい目で閲覧していただけたら幸いです。

戸倉トラスト地は、兵庫県宍粟市にあります。2006年に購入され、その広さは、120ha(363,000坪)になります。今回、トラスト地の入り口部分に入らせていただきました。

また、今回の植生調査に主原憲司先生も来てくださいました。

車から降りて、少し歩き始めたとき、シカにかじられたオタカラコウとシダを発見。これらは、シカが本来食べるものではありません。主原先生いわく、これは森の中のシカの食料が減ったことが原因だそう。それによって、シカが本来食べようとしない植物を食べ始めたということです。今後、さらにシカの食料がなくなると、毒性のある植物まで食べるようになるそうです。とてもかわいそうです。

シカにかじられたオタカラコウ

シカにかじられたシダ

丁寧に植生について教えてくださる主原先生

また、トラスト地でヤマビルを初確認しました。職員さんによると、去年は全くいなかったそうです。不幸なことに、ボランティア学生が一人、ヤマビルに血を吸われてしまいました。痛みがないので、昼休憩まで気付かなかったそうです。ヤマビルのいる時期には、十分な対策が必要ですね。

ポイズンリムーバーで毒を抜いている様子

戸倉トラスト地では、クマのエサを確保するために、クマの好きな実をつける木(クリ、サルナシ、ウワミズザクラetc…)が植えられています。中には枯れているものもあり、全ての木々が順調に成長しているとは言えないようです。

また、主原先生の指示で、大切な苗木を守るため、自然に生えてきたコシアブラの木(約3メートル)を数本、初めて除伐しました。これから苗木がすくすくと成長して、美味しい果実を実らせてくれることを願うばかりです。

シカよけ網で囲まれた植樹地

取り返しのつかないリニア 過去のトンネル工事による水涸れ情報続々掲載 静岡新聞に大拍手

山にトンネルを掘ると、高い圧力下に封じ込められていた水が噴き出すのは、多くの人が知っていると思います。

その結果、トンネル工事によって取り返しのつかない国土環境破壊が引き起こされるのですが、これまでは、経済や便利さが優先され、ほとんど無視されてきました。

以下、静岡新聞9月1日が取り上げた、過去のトンネル工事による様々な水枯れ例から、2つを紹介します。

(1)100年前の東海道線丹那トンネル工事に伴う水涸れ

トンネル工事を巡る補償問題は全国各地で発生し、被害を受けた住民が対応に苦慮した事例は多い。県内では約100年前の東海道線丹那トンネル工事に伴う水枯れが有名だ。

函南町誌や鉄道省(現在の国土交通省やJR)の資料によると、トンネル真上の丹那盆地(函南町)はワサビを栽培できるほど水が豊富だったが、工事の進行とともに地下水脈が変化し、盆地内に水枯れが広がった。

飲料水に支障が生じるほどで、住民は鉄道省にたびたび救済を訴えたが、同省は当初、関東大震災の地下変動や降雨量減少のせいだとして本格調査に応じなかった。約10年で多額の補償を得たが、配分を巡って集落間で対立し、住民の襲撃事件にも発展した。同町の資料には「覆水盆に返らず」と記されている。

(2)20年前の新東名高速道粟ケ岳トンネル工事に伴う水涸れ

新東名高速道建設中の1999年、掛川市の粟ケ岳トンネル工事中に出水が発生した。間もなく周辺の倉真地区で農業用水を採る沢が枯れ、東山地区では地下水を源とする簡易水道が断水した。

「切れたことのない沢が突然、2キロくらいの範囲で干上がった。驚いたし困ったよ」

粟ケ岳北麓で沢の水を使って茶園を営んでいた60代の男性は、当時のショックを振り返る。

着工前、日本道路公団(現中日本高速道路)の説明会が開かれたが「水枯れの可能性の話はなかった」と男性。断水後、地区の要望を受けた公団は、トンネル内の止水工事に加えて別の川から茶園へ約2キロの引水管路と中継ポンプを設ける補償的措置で応じた。

ただ、完成した管路は水が出ず、男性は不具合を訴えたが結局1度も使えなかったという。止水の効果も限定的で、男性は水を確保する負担と茶価安から生産を断念。金銭補償を求めて5年ほどたった昨年、中日本高速道路とようやく補償が成立した。

熊森から

静岡新聞さま、リニアのどうしようもない負の面を伝えて下さってありがとうございます。大拍手です。こんな新聞なら購読したいです。

南アルプスの貴重な生態系を守るため、静岡新聞だけではなく、全国のメディアが、リニア工事の不都合な真実を伝えてください!マスコミが真実を伝えさえすれば、多くの国民は、リニアなんていらないと言い出すと思います。

トンネルを掘れば、水脈が失われたり変わったりするのは当たり前です。人間は声を挙げられますが、自然界は声を挙げられません。全国各地で道路や新幹線のトンネル工事が続く今、地元の人たちや自然界、他生物が泣いていることを、全国民が知らねばならないと思います。

水源の森を干からびさせてまで、また、多くの野生生物を死に追いやってまで、今以上、便利になる必要はあるのでしょうか。もう十分便利です。これ以上の便利さを追い求め、国土を開発し続けるなら、自らを生かしてくれている大地を失うことになります。あまりにも愚かです。

今からでも遅くない。南アルプスにトンネルを貫通させるなど、クレージーの一言です。

リニアに賛成の方は、クマをはじめとする南アルプスの動植物をどこに移住させるのか、教えてください。移住先などどこにもないはずです。

リニア大井川問題、全量回復を事実上撤回 JR「約束ではない」

以下、静岡新聞2019.8.30より

リニア中央新幹線南アルプストンネル工事に伴う大井川流量減少問題で、JR東海の新美憲一中央新幹線推進本部副本部長は29日、昨年10月に同社が表明したトンネル湧水の全量を大井川に戻す方針に関し「約束ではない」との認識を示した。全量回復とした当初の方針は「工事完了後との認識だった」と釈明し、工事中を含むトンネル湧水の全てを大井川に戻すとする方針を事実上撤回した。

静岡県庁で開かれた利水関係者との意見交換会後に記者団の取材に答えた。新美副本部長は「その時点(昨年10月)で工事中、工事完了後など、細かいところまで詰めて話をしていなかった」と説明。全量回復の具体策について「私の頭には浮かんでいない。これ以上はノーアイデアだ」と述べた。一方でトンネル湧水の県外への流出量を減らす努力は、引き続き検討する考えを示した。

流域市町や利水団体は「全量」には、工事中に発生する湧水も含まれるという認識で「約束が守られていない」(大井川土地改良区の内田幸男理事長)と不信感を募らせている。利水関係者とJRとの今後の協議に影響する可能性もある。

JRは昨年10月、利水団体との基本協定案で「原則として静岡県内に湧出するトンネル湧水の全量を大井川に流す措置を実施する」と明記。金子慎社長は昨年11月の記者会見で協定案の「原則として」の削除も可能との認識を示したが、29日の都内の記者会見では「(意見交換会で)技術者が丁寧に説明しているので(私の)説明は控えたい」とした。

全量回復の方針に関しては、愛知県の大村秀章知事が「JRは全量返すから影響ないと言っている。次に何があるのか」と発言し、本県の対応を批判する根拠にもなっていた。

熊森から

工事中を含むトンネル湧水の全てを大井川に戻すことなどできないとJRが正直に言ったのですから、南アルプスにトンネルを掘る計画はこれでもうおしまいです。

リニア工事は取り返しのつかない国土大破壊です。何度考えてみても、この工事は日本国が滅びることを願っている人たちの策略としか思えません。

南アルプスに穴をあけて新しく人工水脈をつくってはならないのは、健康なじぶんのお腹に穴をあけて人工血管を取り付けてはいけないのと同じです。

とんでもないことをしてしまったと後で気づいても、もう元の体には2度と戻せません。

東京都が絶滅危惧種のクマ4頭目を有害捕殺、8月22日、東京都支部と熊森本部が現地に出動

推定生息数60頭、東京都の絶滅危惧種クマ守れ!

くまもり東京都支部員たちの必死の現場訪問活動や行政への要請活動にもかかわらず、東京都は今年4頭目のクマを有害捕殺しました。

そして、現在も、まだ、クマ捕獲罠を設置中です。

場所は奥多摩湖の隣山、中腹に位置します。

建物裏側には古い物置きがあり、放置されて腐敗した味噌や古い果実酒などが入った一部破損した容器が置かれています。その周辺からは腐敗臭が漂っていました。

ここにクマが夜、出てきました。

行政は、クマを誘引している生ゴミ(倉庫内)の除去は行わずに、クマ捕獲罠を設置しました。

倉庫内の誘引物を生ゴミに出す準備 8月17日撮影

くまもり東京都支部は、クマが出てこないように、誘引物の除去や電気柵の設置を家主に申し出ました。しかし、受け入れてもらえません。

捕獲したあと殺処分するのではなく、放獣してほしいというくまもりの長年の切なる願いに対して、東京都行政はいまだに放獣予算を付けようとしません。(都内の業者に依頼すれば、1頭1回放獣20万円)

住民の安全とクマの救命の両方を願うなら、クマを誘引している物を片付けて、クマの忌避剤を撒くしかありません。

8月22日、本部職員2名が出動し、レンタカーを借りて、東京都会員2名と計4名で、現地で被害防除活動を行いました。

以下は、その時の報告です。

現地に着くとうれしいことに、先日訪問したくまもり東京都会員たちと神奈川県支部長の説得を受けて、家主が生ゴミを町の回収に出してくださっていました。感謝。

生ゴミが消えていた現地

しかし、クマの誘引物を入れたクマ捕獲用の箱罠は、口を開けたままです。これでは5頭目がやってきて、また捕殺されます。

家主はおられませんでしたが、奥様がおられ、夜ごそごそとやってきたクマと、台所の窓を挟んで目が合った話など、詳しく語ってくださいました。私たちが、クマは東京都の絶滅危惧種に指定されているというお話をしたところ、奥様は、「それは知らなかった。」と大変驚かれていました。

そして、「クマはどこにでもいるものだと思っていた。昔からこの地域はクマが出てくるから、東京にはたくさんクマが棲んでいる、むしろ昔より数が増えているんじゃないかと思っていた」と、話されました。

クマの侵入経路を教えてくださる奥様(中央)

生ゴミは片付けてもらっていましたが、現場にはまだ腐敗臭が漂っています。建物の周囲を歩いてみると、果物やなにかよく分からないものがビンに詰められたまま、大量に廃棄されていました。ものすごいにおいで、このままではまたクマを引き寄せてしまいます。クマは、腐敗臭に誘引されることを伝えると、また、大変驚かれていました。しかし、奥様は足の調子がわるく、ほとんど遠くへは歩けません。重いものも持てなく、これらのビンも捨てたいがどう処理をしようかと悩んでいるということでした。

果物を漬けた古い液体などが放置されていた

とてつもなく強い腐敗臭でした。4人で悶えながら、処理をしていきました。ビンの中身は新聞紙などにしみこませたりなどしてごみ袋に回収しました。4人で3時間かかりました。

ビンはきれいに洗ってゴミ袋に入れ、ゴミ捨て場へ

クマの通り道と思われる場所は、はしごでふさがれていました。もし今度通ったら、倒れて音がするようにと、防犯ベルの代わりに設置したものです。

奥様が設置された、クマを防ぐはしご

そこで、私たちは、用意してきたクマの忌避剤を設置しました。1つ目は、ペットボトルに入れたニコチン水です。喫煙所から煙草の吸殻をもらってきて作りました。ペットボトルの上部には、クマの嫌がるニコチンの臭いが出るように、小さな穴をたくさんあけてあります。

ニコチン水

2つ目は、東京支部のKさんが取り寄せてくださったウルフンエキスです。実験的にクマの通り道に設置してみました。相当きつい臭いです。こちらも、奥様の許可のもと、設置しました。家屋に近いところでは臭いがきつすぎるため、ハシゴでクマの侵入経路をブロックしているあたりに設置しました。

ウルフンエキス設置

誘引物の回収と、クマ侵入経路上に忌避剤の設置を行ったことで、家主の奥様から大変喜ばれました。生ごみやにおいの出るものはもう外にはおかないよう約束していただきました。

あと、この場所へクマが来る残りの要因は、ただ一つ。クマ捕獲用罠の中に入れられた誘引物だけです。

この後、役場へ向かい、回収したごみを受け取っていただきました。役場の担当課長を訪ねましたが、不在でした。事前に、「行きます」と、支部の方からお伝えしてあったのですが、熊森とは会いたくないのでしょうか。

仕方がないので係長さんに、「今日、私たちはクマの誘引物を除去してきました。しかし一つだけ除去できていない誘引物が残されています。それは捕獲罠です。罠があることでクマを誘引しています。本当に地元の方の安全を守りたいのであれば、クマが出てこないように、どうか罠の撤去をご検討ください。そして、こうした誘引物除去作業は、本来罠をかける前に最優先で行ってほしいです。人手が足りないのであれば、私たち市民団体にも相談してください。可能な範囲で出向きますのでよろしくお願いします」と伝えました。しかし、係長は、クマ捕獲罠を撤去するとは言ってくださいませんでした。

帰りに現地の山を見ると、スギやヒノキの放置人工林に多く覆われていました。これも何とかしなければなりません。くまもりが地元議会に、放置人工林の天然林化の陳情を出したのですが、採択されなかったということでした。

スギやヒノキの放置人工林で覆われていた東京都の奥地

この日はずっと鼻に臭いにおいが付いていました。

東京都にも熊森会員がたくさん誕生したら、今日のようなボランティア活動がもっともっと行われるようになります。

この国で、市民団体を大きく成長させて、郡部国民と都市部国民が助け合い、自然や野生動物たちの命も大切にするやさしい国を作っていきたい。

これが、熊森協会がめざしているものです。

とよのその後

- 2019-08-24 (土)

- くまもりNEWS | 大阪府 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

「とよ君のその後がブログに出ませんが、大丈夫ですか。」

福岡県の40才代の女性から、8月23日、熊森本部に電話が入りました。

この方は動物が大好きで、会員ではありませんが、熊森のブログをずっと愛読されているのだそうです。

毎日のさまざまなくまもり活動にてんてこ舞いで、とよ君の続報を出せていませんでした。すみません。

以下、急遽、報告させていただきます。

とよは、8月14日に突然四足で立ち上がって2~3歩あるいてから、良くもならず悪くもならず、同じような状況が続いています。

表情は、毎日とても穏やかですので、不快感はないはずです。食欲は旺盛で、排泄も順調です。

華々しい回復はまだ見られませんが、私たちとしては、四足で立てるようになったこと自体が奇跡で、神様に感謝したい気持ちです。

毎日、本部職員とお世話隊が、お世話に通っています。

とよは、バルコニーの一番端でウンチをするので、まずは、バルコニーのお掃除からです。

バルコニーの床洗い

元気になってきたとよは、安静保持用バルコニーから出ようとしたのか、鉄格子を曲げていました。

修理してくれている青年は、小学校2年生の時から熊森会員として活動し続けてくれているS君です。とよが心配で、仕事を休んで世話に来てくれる時もあります。

バルコニーの金網の補強作業

昨年度とよは、7月末から冬ごもり用の食い込み期に入りました。

足?背中?の痛みが取れた今、たくさん食べたいはずです。餌を欲しがってか、8月24日に、とよは「こっこっこっ」と、鳴きました。みんな、クマが鳴くのを初めて聞いたので、びっくりしました。しかし、とよの足のためを思うと、あまり太らせてはいけません。お世話隊は心を鬼にして、給餌量を、例年の3分の2程度に減らしています。クマフードも、今は1日50グラムしか与えていません。

今日はどれくらい餌を与えようかと、みんなで話し合うお世話隊

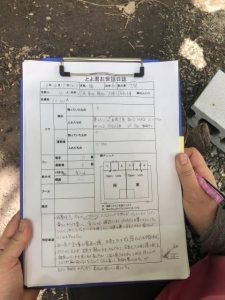

お世話記録は毎日細かく書いて、明日のお世話隊にバトンタッチします。

飼育記録

いっぱい食べて太っていたとよですが、減量に成功してお腹周りもすっきりとスマートになりました。獣舎内では四足で立っています。

給餌穴から顔を突き出して、もっと欲しいと餌をねだるとよ2019.8.23

寝室のお掃除が終わるまで、バルコニーで待っているとよ

お医者様は、「ここまで良化したのはとても良い兆候です。長い経過を経て元通りになっていくことも考えられます」と、励ましてくださっています。

冬ごもり前の食い込み期に食い込みが出来なかったクマは、冬眠中に死ぬと聞いています。足の負担を思うと、今、とよを太らせてはなりません。

しかし、冬ごもりのことを思うと、今、食べさせなければなりません。どうすべきか、悩ましい限りです。獣医さんに近々相談してみます。

とにかく、私たちは愛情100%で、連日とよに接しています。みなさん応援してください。(完)

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ