くまもりNews

7月27日 第19回くまもり原生林ツアーの若手リーダー研修会

8月3日に予定されている第19回くまもり原生林ツアーをガイドする班長や副班長さんには、大学生、小学生、高校生が応募してくださいました。熊森職員と伴に天然林を案内します。

若者を活動の先頭に立てるというくまもりの伝統が、多くの皆さんのご協力で、今年も実現しました。

7月27日、若杉天然林でリーダー研修会を開きました。さあ、今年はどんな原生林ツアーになるでしょうか。楽しみです。

大学生や小学生や高校生のみなさんたちは、この日、一生懸命研修にはげんでいました。

「ここでは、忘れずにこの説明をして下さいね」

くまもり本部職員の指導を真剣にメモする大学生や高校生たち。

千種高校のブログ

7月19日阿仁くまくま園オープニング式典にて、秋田県知事が熊森を表彰

- 2014-07-19 (土)

- くまもりNEWS

北秋田市の阿仁熊牧場が、引き取ってくださった八幡平熊牧場のヒグマたちの終生保護飼育施設を完成させて、リニューアルオープンしました。

7月19日午前10時から開催された記念式典で、熊森は、動物愛護意識の高揚に大きく貢献したとして、秋田県佐竹知事から表彰されました。

八幡平に残されたクマたちを救いたいと願ったすべての人々を代表して 頂いた表彰状を、演台下のみなさんに笑顔で披露している熊森の森山会長

記念式典では、来賓を代表して、秋田県佐竹知事と、大森山動物園小松園長が祝辞を述べられました。動物愛護の精神にあふれ、胸にしみいるすばらしい祝辞でした。会報などで、みなさんにこの方たちの祝辞の内容をお伝えしたいと思います。この方たちは、「やさしい秋田」の代表であると思いました。このような方たちがおられたから、経営破綻した熊牧場のクマを全頭救命し、終生保護飼育するという世界でも例のないすばらしい取り組みが実現したのだと思いました。

熊森の森山会長が、秋田県佐竹知事に、「知事さん、歴史に残る善政を行われましたね」と、感謝の心いっぱいにお声掛けをすると、知事さんもニッコリ微笑まれていました。

この日は、たくさんの方が訪れていました。

できたての運動場。この日は3頭のヒグマが運動場に出してもらっており、うれしそうに走り回っていました。中央に植樹された2本の木はクリです。クマがいたずらしないように電気柵で囲まれていました。これからだんだん草が生えて、緑いっぱいの運動場になっていくということです。

なんといっても人気スポットは、強化ガラス越しにヒグマたちと出会えるこの場所です。大勢の人たちが立ち止まって、ヒグマの一挙一動に目を輝かせていました。地球には、人間より大きくて強く、理知的で優しいこのような動物が自然界に存在します。なんとすばらしいことでしょうか。

普通の日にまた、ゆっくり訪れてみたいと思いました。

全国のみなさんに、阿仁熊牧場「くまくま園」を訪れていただき、クマ終生保護飼育の試みを支えて頂きたいと思います。

⑧大阪豊能町クマ誤捕獲されて40日目、殺処分の選択肢はないと大阪府庁 早く山に返してやろうよ

- 2014-07-29 (火)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

このクマは、大阪府豊能町でイノシシ罠に誤捕獲されて40日目。誤捕獲後、ドラム缶檻に13日間閉じ込められていました。現在、このクマは、とりあえず、間口1.5メートル、奥行き2メートルのクマ移送檻に、7月2日に移され、今日に至ります。この檻は、前面と後面が4センチ間隔の鉄格子となっています。鉄格子檻に入れると、クマは逃げようとして鉄格子をかじって、歯を全部折ってしまうのではないかとか、逃げようと暴れて、手の爪を全部剥してしまうのではないか等と、いろいろ危惧されましたが、今の所、そのようなことは一切起きていません。(良かった)

ただ、檻が狭い上、飼育用に作られた檻ではないので、この檻では長期飼育はとても無理です。一刻も早くこの狭い檻から出してやってほしいです。いつまでも拘束していると弱ってしまうので、もう、山に返してやってほしいです。クマの放獣を多く手掛けてこられた専門家の方に聞くと、もらい手が見つからなかったのだから、あとは、山に放してやるか、大阪府が保護施設を建設して終生保護飼育するか、二つに一つの選択肢しかないということです。

ところが、A新聞とB新聞には、大阪府が、「殺処分するという選択肢も消えていない」と言ったことになっています。これによって、助命嘆願の電話やメールが1日数件担当部署である、動物愛護畜産課に届いているということです。

大阪府動物愛護畜産課

電話 06-6210-9619

Fax:06-6613-6276

dobutsuaichiku-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp

クマは兵庫県では絶滅危惧種、京都府では絶滅寸前種、滋賀県では希少種として、誤捕獲グマは、全て山に返されています。こんな中、大阪府だけが、殺処分してしまったら、法違反となり、大変な問題になるでしょう。

さっそく、大阪府庁担当責任者に確認してくださった方がいます。その方の報告では、「大阪府は殺処分など全く考えていません」という答えをいただいたということです。当然の答えだと思いますが、ならば、野生で大人になってしまったクマを飼うことの困難さを、このクマを観察することから確認し、一刻も早く、山に返してやってほしいと思います。罠にかかったクマ1頭も、山に返す力がないなんて、大阪府行政のメンツにもかかわると思うのですが。

大阪府行政に、再度お願いします。相手は生き物です。いつまでも狭い檻に閉じ込めておくのは、動物虐待です。いろいろと困難はあるでしょうが、どうかスピード感を持って、山に返してやっていただきますよう、お願いします。クマの放獣に手馴れている隣接府県の行政のみなさんは、初めてのクマの放獣に戸惑っている大阪府を見て見ぬふりするのではなく、どうかあたたかい協力の手を差しのべてあげてください。道徳教材として、子どもたちにとって、これ以上のお手本はありません。

(以下、産経新聞から)

近畿大学先端技術総合研究所の宮下実教授(野生動物医学)は「理想はツキノワグマの生息地での放獣。野生動物に県境はなく、各府県が広域的な課題として議論すべきだ」としている。

(くまもりから)

宮下実教授の上の言葉を、このクマに関わる全ての方に、かみしめてほしいです。

⑥誤捕獲されたクマが一時保護されている大阪府豊能郡豊能町て、どんなところ?

- 2014-07-14 (月)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

6月19日、大阪府で初めて、クマが捕獲されました。イノシシ罠に誤ってかかってしまったのです。このクマは、現在、豊能町で、職員から水やえさを与えられて、一時保護飼育されています。

クマが捕獲された場所から約1~1.5キロメートル行くと、京都府亀岡市であり兵庫県川西市です。京都府庁と兵庫県庁に電話で問い合わせたところ、今回このクマが、府内または県内で誤捕獲されていたなら、自分たちはすぐに放獣したと断言されました。

豊能町はというのはどんなところか。熊森本部スタッフたちは、6月末に、大阪府北西部に位置し、京都府亀岡市と兵庫県川西市に隣接する豊能町を車で訪れました。

【問題が起きた時はすぐに現地へ】というのが、熊森活動の鉄則です。

現地は、大阪府にこんな田舎が残っていたのかと信じられない思いがする、山々に囲まれた農村風景の町でした。小川にはいろいろな魚たちが泳いでおり、懐かしいふるさとに帰ったような気がしました。山並みは、北摂山系です。この辺りはかつての薪炭林で、現在は、アカマツ、クヌギ、コナラ等の放置里山林となっており、最近は、野生シカによる林業被害が起きているそうです。

豊能町は大阪府の自然景勝地であり、標高は400m~600m。大阪の中心地より気温が約3度低く、大阪の北海道等と呼ばれています。兵庫県境にある妙見山(660m)は、ブナとアカガシの巨木の混交林です。雪量も多いということです。

豊能町の面積は34平方キロメートル。森林率は、64%で、うち51%がスギやヒノキの人工林となっていますが、こちらもほとんどが放置されています。人口は21536人で戸数は8739戸です。

クマが捕獲されたのは、山林に仕掛けられていたイノシシ罠であり、クマが市街地に出て来たわけではありません。3歳のオスグマが、京都府または兵庫県のクマ生息地から、冒険心を起こしてそっと遠出してみたのではないかと、わたしたちは豊能町の山並みを見ながら感じました。

どちらにしても、一時保護飼育されているとはいえ、クマは小さな檻に閉じ込められているため、このままでは弱っていく一方です。豊能町は、一刻も早く絶滅危惧種のこのクマを、山に帰してやってほしいものです。

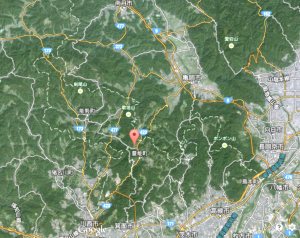

地図の赤い風船のあたりが、誤捕獲された場所周辺だと思われます。

ちなみに、今年の6月、このすぐ近くの京都府では3回、兵庫県では1回の、クマの目撃が報告されています。この辺りは、クマが一時期生存できる自然環境にあるということで、そういう意味で、すばらしい自然環境が残されている町だと思います。

7月1日 熊森石川県支部が石川県・岐阜県調査 マイマイガの大量発生で今秋の奥山の実りなし

- 2014-07-01 (火)

- くまもりNEWS

(石川県支部からの報告)

石川県支部では7月初めに、群馬県支部長と共に、石川県白山や、岐阜県の伊自良湖周辺の奥山実り調査をしました。

7月のはじめというのに、山の色が茶色です。ほとんどの広葉樹に葉がありませんでした。マイマイガの幼虫が異常発生して、葉にびっしりついており、気分が悪くなるほどでした。こうして、葉という葉がこの毛虫に食べ尽くされて、樹木が丸裸になっていました。このマイマイガ被害は、岐阜県のひるがの高原や福井県や富山県の一部にまで拡がっているそうです。

私たちが今日見た木のほとんどに、ケムシがついていました。ブナの先端の若葉にも…(>_<)

ケムシが大量発生すると、病気が流行ってケムシは大量死し、被害自体は1ヶ月ほどで終息して目立たなくなるそうです。

葉を失った木々は、もう一度あわてて新緑の葉を出してくるそうですが、芽吹いて葉を繁らせるために養分を使うため、せっかく実をつけても成熟させられず小さいまま生理落下させてしまう可能性が大なのだそうです。(>_<)

白山周辺のクマにとって、すでに重要な食糧となるミズナラは、2000年代のナラ枯れで多くが枯死してしまい、今や枯死木は白骨化して、他の木々の中に埋没してしまっています。母樹を失ってしまった山では、稚樹の芽生えが見られません。

この上、広葉樹という広葉樹がマイマイガにやられて今秋の実りがなくなると、冬ごもり前に、クマたちが食い込み用の食料を求めて、山からどっと出て来るという2004年2006年2010年の悪夢の再来です。

なぜケムシがこんな大発生しているのか?研究者に尋ねてみました。まず考えられるのが、最近ハチが減っていることから、ケムシに寄生するハチが減ってしまい、ケムシの異常発生を抑制できなかったのかもしれないということでした。

今度こそ、行政のみなさんは秋のクマ大量出没に備えて、殺さない対策を今から立てておいてください。

広葉樹という広葉樹の葉が、毛虫に食べ尽くされていた

道路にまであふれ出たマイマイガの幼虫

マイマイガ、岐阜県飛騨山中で「ゾンビウイルス」に集団感染 →大量死始まる

- 2014-07-29 (火)

- くまもりNEWS

飛騨山中を中心に現在、別名「ゾンビウイルス」と呼ばれるバキュロウイルス科ウイルスに集団感染した「マイマイガ」の大量死が相次いで目撃されている。

マイマイガは、石川県や岐阜県で昨年から爆発的に大発生しているドクガ科に分類されるガの1種です。昆虫類などの節足動物にしか感染しないというバキュロウイルス科ウイルスに集団感染して大量死が始まりました。バキュロウイルス科ウイルスが「ゾンビウイルス」と呼ばれるゆえんは、感染した宿主がウイルス飽和状態になるまでエサを捕食し続けた後、脱力状態となり、果てはウイルスを含んだ体液を周囲にまき散らしながら死に絶えるからだそうです。

ムクドリはマイマイガ幼虫の天敵。過去にアメリカで人為的な原因によりマイマイガが大発生した際、終息に向け一番活躍したのはムクドリだったそうです。現在、高山市中心部など市街地では殺虫剤散布によるマイマイガ駆除を行っているが、せっかくのムクドリの助けを一切断ることになります。

(熊森から)ここは、ぜひ、薬剤散布による環境汚染をさけるためにも、ムクドリたちに片付けてもらうようにお願いします。

リニア新幹線沿線住民ネットワーク全国交流集会に参加しました!

- 2014-07-21 (月)

- くまもりNEWS

7月21日、静岡県で行われた、「リニア新幹線住民ネットワーク全国交流会」に参加しました。

リニア新幹線開通予定である東京―名古屋間の沿線住民が集まり、現在の活動状況など報告して下さいました。午後からは、「南アルプスとリニア残土」というタイトルで、静岡大学名誉教授の佐藤博明氏が、「大井川の水と地下水の影響」というタイトルで福島大学教授の柴崎直明氏がご講演されました。

関西圏に住む私たちにはなかなか入ってこない情報をたくさん得ることが出来ました。野生動物の生息地であり、日本の貴重な水源である南アルプスに穴をあけるなんてとんでもない!というのが、日本熊森協会がリニアの問題を考えていこうと思ったきっかけです。今回は、先ずは現状を知ろうと参加しました。

すると!知れば知るほど危険な乗り物であったこと、日本列島に大きな穴をあけてまで造る必要のない物であることが分かってきました。エネルギー消費量の多さや、環境影響評価の杜撰さ、電磁波の問題などなど、、、果たして、「夢の乗り物」なのでしょうか。

さらに驚いたことに、そのネットワークの事務局の中にはJRの職員さんたちも数名いらっしゃいました。JR内でも反対している人は結構いるらしいですね。

関西では、遠い話のようにあまり話題に上ることがありませんが、これは日本全体で考えていくべき事だと改めて思いました。

8月8日に、日本熊森協会が主催で18:30~芦屋市市民会館で第1回の勉強会を行います。まずはリニアについて知ってみませんか。

静岡県のリニア新幹線沿線住民ネットワーク全国交流集会に参加します!

- 2014-07-18 (金)

- くまもりNEWS

リニア中央新幹線について勉強しに行きます!

7月22日(火)の南アルプス現場見学会は既に満員になっているようですが、7月21日(月)午前中のリニア新幹線の沿線住民の交流集会、午後のリニアに関して大学の先生のご講演はまだ空きがあるようです。

詳しくはこちら

リニア新幹線の問題に関心のある方は是非参加しましょう!

報道関係者に公開:北秋田市阿仁の新設ヒグマ舎「くまくま園」

経営破綻した秋田県八幡平熊牧場に残されたツキノワグマとヒグマの終生保護飼育を受け入れてくださった阿仁熊牧場(北秋田市)は、新設のヒグマ舎を7月14日に報道関係者に公開しました。

施設設計にあたっては、熊森の提案もいれていただき、動物福祉に配慮したこれまでにない良い施設になっています。

以下の写真は、熊森スタッフのSさんが、先月の6月26日、急ピッチで工事が進む「くまくま園」を訪れた時の模様です。ヒグマ全頭が元気であることを確認してきてくれました。

プールと運動場

ヒグマ全頭の個室が並ぶ、明るく清潔な獣舎と、クマたちの運動の場にもなる廊下

どのヒグマも、とてもおだやかないい表情で、飼育者に甘えていた。

7月19日にはオープニング記念式典が予定されており、熊森も招待されています。熊本県のPRキャラクター「くまモン」も午後1時にお目見えです。

7月15日のネットには、ヒグマたちが広々としたプールで水浴びをする動画をアップしているメディアもありますので、是非ごらんになってください。何回見ても、楽しい気分になります。https://www.youtube.com/watch?v=ab8LudGeHC8

阿仁熊牧場は、ツキノワグマ6頭も2012年に引き取ってくださっており、既存の施設で飼育、公開してくださっています。

八幡平熊牧場での事故後、残されたクマたちは安楽死させるしかないだろうという声が渦巻く中、熊森が一大決意をして、残されたクマたちの全頭救命・終生保護飼育運動に立ち上がり、街頭に立ったり会員に呼びかけたりして、わずかの期間に1200万円を集めた時のことが、思い出されて感無量です。

わたしたちをはじめ、生き物たちの命を大切に思う多くの人達たちの夢が実現できてうれしいです。それと共に、いきものたちに優しい対応をとってくださった秋田県に、感謝の気持ちでいっぱいです。

入場料は大人700円、中学生以下300円。連絡先は熊牧場を管理する同市の第三セクター、マタギの里観光開発0186(84)2612です。

⑦誤捕獲グマに対する国の対応規定はどうなっているのか

- 2014-07-14 (月)

- _クマ保全 | くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」

クマ等の野生動物は、「動物愛護法」や「鳥獣保護法」によって対応が国に規定されています。

法律というのは、大きな網の目で規定されたもので、個々の具体的な対応は、環境省が出す様々な文書で規定されます。

誤捕獲グマについては、平成23年に環境省が告示した「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」が、平成24年から平成29年まで使われることになっています。以下は、この指針に記載されていることです。(以下の赤線は、熊森によるもの)

31ページ

第4、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項2

(6)捕獲実施にあたっての留意事項

② ツキノワグマの生息地域であって錯誤捕獲のおそれがある場合については、

地域の実情を踏まえつつ、ツキノワグマの出没状況を確認しながら、わなの形

状、餌付け方法等を工夫して錯誤捕獲を防止するよう指導するものとする。ま

た、ツキノワグマの錯誤捕獲に対して迅速かつ安全な放獣が実施できるよう

に、放獣体制等の整備に努めるものとする。

(7)捕獲物又は採取物の処理等

さらに、錯誤捕獲した個体については原則として所有及び活用はできないこ

と、放鳥獣の検討を行うこと、狩猟鳥獣以外においては捕獲された個体を生きた

まま譲渡する場合には飼養登録等の手続が必要となる場合があること、また、捕

獲許可申請に記載された捕獲個体の処理の方法が実際と異なる場合は法第9条第

1項違反となる場合があることについてあらかじめ申請者に対して十分周知を図るものとする。

32ページ

(9) 保護の必要性が高い種又は地域個体群に係る捕獲許可の考え方

地域における生息数が尐ない等保護の必要性が高い種又は地域個体群に係る捕

獲許可は特に慎重に取り扱うものとし、継続的な捕獲が必要となる場合は、生息

数や生息密度の推定に基づき、捕獲数を調整する等、適正な捕獲が行われるよう

図るものとする。このような種については、有害鳥獣捕獲と紛らわしい形態を装

った不必要な捕獲等の生じることのないように各方面を指導するとともに、地域

の関係者の理解の下に、捕獲した個体を被害等が及ぶおそれの尐ない地域へ放獣

させる等、生息数の確保に努めることも検討するものとする。

<熊森から>

近隣府県はどこも、それぞれ大変な中、誤捕獲グマを100%放獣されています。生息地であった奥山が大破壊されたままであるという問題が全く手付かずであるため、誤捕獲グマの放獣だけでクマ保全ができるものではありません。しかし、まず、助けられる命は助けること。豊能町は誤捕獲グマを一日も早く、放獣していただきたいと願います。

放獣にあたっては、クマ放獣に慣れている近隣府県のクマ担当者に会いに行って納得できるまで話を聞かれたり、放獣専門業者に放獣してもらったりしてください。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ