恒例のくまもり全国大会が近づいてまいりました。残席がありますので、参加ご希望の方は熊森本部まで至急お申し込みください。

申し込み先電話:0798-22-4190

4月27日(日)12時開場

全国大会13時~(10分前までに、御着席願います)15時終了

懇親会15時20分~16時30分(要予約)

会場 兵庫県尼崎市JR秋前 ホテル ホップインアミング

(JR尼崎駅北側、改札口より2階通路を北へ1分)

電話06-6491-0002

くまもりの全国大会は、楽しくて勇気の出る活動報告会です。初めての方も、これまで参加されたことのある方も、ぜひお越しください。参加資格は、会員または、会員同伴の方に限ります。

秋田県八幡平熊牧場元経営者など、多彩なお客様がご出席してくださいます。

ご参加をお待ちしています。会場写真

熊森本部には、顧問の先生方や全国の会員のみなさんらから、読み切れないほどの多くの本や資料が送られてきます。おかげで、本部にいると大変勉強になります。

最近、東京都会員から送られてきた高尾山の自然をまもる会編の「守られなかった奇跡の山」も、そのうちのひとつですが、まさしく、大変、勉強になりました。自然保護活動家をめざすみなさんの必読書になるだろうと思われました。まだの方は、ぜひ、お読みください。

高尾山は、東京都八王子市の西部にある、標高約600メートル面積770ヘクタールの低くて小さな山ですが、植物の種類だけでも1321種という、生き物の宝庫でした。

今は、残念ながら、もう昔の自然豊かな山ではなく、行政にずたずたにされて、どこにでもある行楽地になってしまったそうです。2012年3月、国定公園高尾山のどてっぱらに、直径10メートルの巨大な2本の穴、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のトンネルがあけられてしまったからです。

自然保護に関心のある者なら、1984年から始まった、市民たちの、「高尾山に圏央道を通すな」という、すさまじい反対運動や裁判のことを、何度か耳にされたことがあると思います。

30年間にわたる行政との戦いによって、市民側のリーダーは、身も心もずたずたになって次々と倒れていったそうです。

日本環境法律家連盟の弁護士さんたちや心あるマスコミが応援してくださったのですが、相手は国交省です。高尾山問題は、国会で審議されることもなく、閣議決定だけで工事が決定されました。

反対運動に人生を使い切った人たちの無念さはいかばかりかと、胸が痛みます。しかし、この本に登場する人達には、後悔や愚痴がありません。それどころか、厳しかったが楽しかったと述懐されています。運動を通して、目を見張る人間成長があったことに気づかれています。

無関心を決め込んで逃げていた人と、最後まで高尾山を守ろうと戦った人とでは、どちらの人生が充実したものになったか、明白です。あなたは一度しかない人生を、どちらの使い方で終えたいですか。

この本は、最後に、なぜ、市民には、自然破壊でしかない公共事業を止められないのかの考察があります。ここがすばらしいのですが、その答えは、各自本を買ってお読みください。

自然を守るためにも、人間としての倫理観からも、いきものの命を大切にする文明の構築をめざしている熊森です。わたしたちの必死の運動にもかかわらず、野生動物の命の方は、環境省の方針により、ますます物扱いされ、軽んじられていく一方です。

しかし、飼育動物である犬や猫の方は、動物愛護団体の皆さんや心ある関係者のみなさんの長年にわたる必死の取り組みのおかげで、どんどん生命尊厳の方向に改善されてきているようです。ほんとうにすばらしい。とても、勇気が出るニュースでした。世の中の流れを変えるというのは、大変なことです。ご尽力くださった多くのみなさんに、心からお礼申し上げます。

(以下、朝日新聞デジタル 4月19日(土)ニュースより)

横浜、川崎、横須賀の3市以外で捨てられたり逃げたりした動物を預かっている神奈川県動物保護センター(平塚市)で昨年度、殺処分された犬がゼロだった。1972年のセンター開設以来、初めてのことだ。川崎市内の動物を預かる市動物愛護センター(高津区)でも、昨年度の犬の殺処分数が初めてゼロになった。

【写真】神奈川県内の犬の殺処分数の推移

いずれも病死など収容中の死亡を除く。県内にセンターは四つあり、横浜市動物愛護センター(神奈川区)と横須賀市動物愛護センターは昨年度の殺処分数を集計中だが、ともにゼロではないという。

動物愛護の観点などから、殺処分の数が年々減っているのは全国的な傾向だ。環境省の統計によると、40年前の殺処分数(収容中の死亡を含む)は年間115万9千匹以上だったが、2012年度は30分の1の約3万8千匹に。県内でも1992年度には約6300匹だったのが、2012年度は217匹まで減っていた。

栃木県日光市で開かれた日本自然保護連合の会議に、熊森が初めて参加させていただきました。この会は、1971年に設立されたそうです。この会を知ったのは、今年2月に山梨県甲府市で開かれたリニア新幹線公聴会を傍聴させていただいたとき、理路整然と公述し、野生動物への配慮もあって、見るからに人格者という感じの公述人がおられたため、ご挨拶に行ったのがきっかけです。その時、この方が、慶応大学名誉教授川村晃生氏で、リニア・市民ネットの代表であり、日本自然保護連合の代表でもあることを知りました。

日本自然保護連合の運動方針は、「金もいらぬ。名誉もいらぬ」とか、「国からは1円ももらわない」とか、「不偏不党」など、まるで熊森と同じです。そして、本気で日本の自然を守ろうとしているところも、まるで熊森です。こんなすばらしい会をどうして今まで訪ねなかったのかというと、名前は聞いていたのですが、もう、会はなくなってしまっていると、熊森が間違って思い込んでいたからです。会がなくなったのではなくて、取り組んでいる問題別に会を分科させたのだそうです。

日光での自然保護連合の会議

今回、出席させていただいて、分野こそ違うものの、日本自然保護連合は熊森と思いがほとんど同じだと感じました。熊森より30年近く前から、日本の自然保護運動に取り組んでこられたため、これまでの流れや、日本の自然破壊の歴史など良く知っておられ、学ぶことが多かったです。いろいろと教えて頂ける先輩方が見つかって、うれしく思いました。

「21世紀は環境の世紀」と言われながら、実際は、八ッ場ダムやリニア中央新幹線、沖縄辺野古埋立てなど、さらなる大自然破壊が進む一方の21世紀の日本です。

国土地理院によると、日本の湿地の減少は著しく、2000年には821平方キロメートルにまで減少しています。大正時代からこれまでに、破壊された湿地は1290平方キロメートルで、琵琶湖の面積の2倍に当たるそうです。

なぜ、日本の自然が守れないかというと、今、政・財・官・学・報・司(政治、財界、官僚、学者、報道、司法)のヘクサゴンが、環境・平和・命よりもお金が大事とする金まみれ思想に犯されており、日本を土建国家にしてきたことにあると言われます。また、NPO・NGOの中には、自ら、行政や大企業に積極的に利用されるようにすり寄り、結果として、自然破壊事業に協力するところもあります。目的は、すべて、金、金、金、地位、地位、地位・・・です。(もはや、人間として狂っている)

この日のいくつかの発表の中で、設立43周年の「日光の自然を守る会」が、戦後どれだけの原生林が日光で伐採されたのか、地図で示してくださったのが、印象に残りました。空恐ろしい面積でした。こんなことをしておきながら、人間は野生動物たちに生息地を全く返そうとしていないばかりか、今、テレビや新聞を使い、国を挙げて野生動物を殺し食べようと環境省が呼び掛けていることに、人間としての恐ろしさをみる思いでした。

真実を求める勇気を持ち、立ち止まって、この情報は本当かなと考えてみる賢い国民を、民間の力で増やしていきたいものです。

江戸時代に作られた、日光東照宮に行くための日光杉並木街道

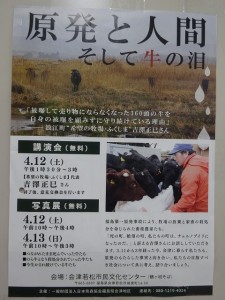

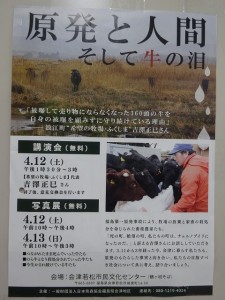

この度、くまもり福島会津地区が、鶴ヶ城のそばにある会津若松市民文化センターで、講演会を持ちました。講師は、福島県浪江町で、被曝して売り物にならなくなった360頭の牛を、自身の被曝も顧みずに守り続けている、「希望の牧場」吉澤正巳氏です。

以下は、講演会ちらし

福島第一原発事故により、牧場の放棄と家畜の殺処分を命じられた畜産農家たち。「死の町、絶望の町、私たちの町は、チェルノブイリになったのだ」吉澤さんは訴えます。

「会津に暮らす私たちも、共に考え語り合いたい」 くまもり会津地区の皆さんの呼びかけに応じて、小さな町にもかかわらず、130名の方がお集まりくださったそうです。講演後、活発な質疑応答が90分間も続き、4時にやっと閉会できたといううれしい悲鳴でした。大成功ですね。企画準備に携わって下さったみなさん、当日ご参加くださったみなさん、応援して下さったみなさん、どうもありがとうございました。

同会場で4月12日13日の2日間開催した写真展の方も好評でした。

写真

■つながれたまま死んでいった牛たち

■のら牛となり殺処分されていった牛たち

■今、生かされ続けている牛たち

<熊森本部から>

くまもり会津地区の会員の皆さんは、トラスト地の中にある2ヘクタールのクリ園を整備したり、会員所有地に、野生動物たちのために、実のなる木を植樹したりする活動を続けてくださっています。

会津の農家会員の中には、「希望の牧場」に米ぬかなど牛の餌を運び続けておられる方もいます。農家は、農業をしていると、絶えず小さな動物たちと出会うことになるので、日々、人間以外の多くの命について考える機会が多くなります。そのため、「この地球は人間だけのものではない」と、日々、実感するようになりますと、その農家の方は話されていました。

4月13日(日)。この日もいきもりメンバーにお願いしていきもり活動を実施しました。この日の目標はパッチディフェンス4個を完成させることです。

手前にあるのが昨日川にかけた橋です。この橋を渡った奥の緑のところがパッチディフェンスです。

昨日木の杭を打つところまでいけたので、この日の作業も順調に進みました。

少しでも歩きやすいようにするために、丸太を動かしてくれています。

ネットを固定するような地道な作業も一人より二人の方が断然早いです。

けっこう急な斜面ですが、みなさん山を歩くのにも慣れてきました。斜面に苗を植えると斜面が崩れるのを防ぐことができます。

伐採した切り株をチェンソーで切って看板にします。

見事、立派なパッチディフェンスができました!

今日は立体的な写真が撮れました。

今日のいきものたちです。

- ミヤマキケマン

- カンスゲ

- キブシ

- コチャルメルソウ

- ザゼンソウ

- サンインシロカネソウ

- ネコヤナギ

- フサザクラ

- ボタンネコノメソウ

秋田県北秋田市の阿仁熊牧場で3月19日から4月3日にかけ、飼育していたツキノワグマ26頭(メス19頭、オス7頭)が相次いで死んだというニュースには、熊森も大きなショックを受けました。

大半の死因は不明で、管理する北秋田市は北海道大学の専門獣医などにも来てもらい、調査を進めているところだということです。解剖して内臓などを調べたり細菌検査をしてみたりしたが、今のところ異常は見られず、わけがわからないそうです。

担当者に聞くと、毎日見回りして下さっているので、すぐに異常を発見できたようですが、原因がわからずうまく手当てができなかったということです。自然界では、1頭ずつひっそりと離れて暮らしているクマという動物を、狭い所で多頭飼育することには、無理があるのかもしれません。

熊森としては、それでなくともツキノワグマの多頭飼育を行っている阿仁熊牧場が、客寄せのために毎年何頭かの子熊を産ませていることを知って、これ以上増やさないようにとお願いしてきました。熊森がお世話している24歳と25歳のクマたちは、子熊でなくても十分人を引き付けるというお話をさせていただいたことによって、阿仁熊牧場は今春の子グマ出産をゼロにされました。

八幡平熊牧場から去年の年末と年始に阿仁の新しくできた終生保護施設に移送したヒグマたちは、全員が元気だということです。現在、除雪をしながら、運動場造成の工事が始まっており、7月19日20日21日と、開園行事が予定されています。

阿仁熊牧場としても、お祝いムード一色で開園したかったでしょうが、こんなことになってしまって苦しいところでしょう。しかし、隠さずに正直に死亡事実を発表されたことはよかったと思います。これによって、長い目で見れば、国民の信頼を得られると思います。

1日も早く原因が究明され、二度とこのようなことが起きないようになることを願います。

尚2010年に愛知県豊田市で有害捕獲され八幡平熊牧場にもらわれ、1昨年阿仁に移送されたアイチとトヨコのメス2頭は、生き残れたそうです。熊森としては、今回、原因不明でなくなった多くのクマさんたちの冥福を祈りたいと思います。

4月12日(土)。この日は「いきもりの森」の活動日ではなかったのですが、5月に予定されているの植樹会の準備に間に合わせるため、ボランティアの方に参加していただきました。

今日の目標は橋造りを終わらせること。普段山を歩き慣れていない方々に植樹していただくので川に落ちないように橋を架けます。

林業では木を倒す時に木に引っかけた滑車にワイヤーを通してチルホールという機械を使って引っ張って倒すことがあります。倒す方向と重心が逆になるときによく使います。今回はこれを使って、以前倒してあった木を引っ張ってきて橋にしました。

足元が丸太の海になっているので、ワイヤーを引っかけるだけでも大変です。

一本ずつ運んできて針金でしっかり固定します。

長靴で川に入って3人がかりで動かします。真ん中の人は長靴の中までビショビショです。

橋の横には杭を立てて橋を渡るときに持ち手になるようにしました。橋の固定にもなっています。

この日はこの後パッチディフェンスの位置を決めたり杭を刺したりと思ったより多くの作業ができました。みなさん本当にありがとうございます!

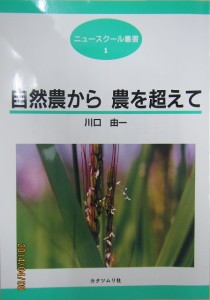

2008年から開始した、熊森自然農。耕さず、肥料を入れず、虫や草と共存する米作り。

三重県赤目の川口由一先生の自然農塾に長年通っておられる熊森会員から、川口先生の自然農法の話を初めて聞いたときは、目から鱗というより、驚愕でした。虫や草を排除せずにお米を育てるなんて、まさに、全生物と共存しようという熊森理念にぴったりの農法です。

さっそく、熊森も取り組んでみることになりました。すばらしい指導者を得て、兵庫県但東町で多くの学びを得ながら5年間続けてきた熊森自然農塾でしたが、お米の収穫量が落ちたため、昨年度は初めて1年間、田んぼを休ませました。

2014年度 くまもり自然農塾 再開!さて、今年の収穫量はどうなるでしょうか。

3月21日。うれしいことに、定員いっぱいの塾生がそろいました。第一回目は座学でした。

第1回座学 熊森本部事務所にて

今年の自然農塾の取り組みについて、説明がありました。

その後、自然について、農について、人間の生き方について・・・参加者全員で、お互いに思いを語り合い、熱い気持ちを共有できました。

人間は、大昔より飢えに悩まされてきましたが、今や、日本は飽食の時代です。しかし、その代償か、私たちの生活は、気が付くといたるところで自然循環の営みから外れてしまい、他生物を排除し、大地を痛めていく持続不可能な農法を行うようになっています。

これから体験する熊森自然農は、自然循環の営みにそって進められます。かけがえのない全ての命について考えるきっかけになればと願っています。

※ 自然農塾概要

3月21日から12月7日(予定)12回 開催。次回は、4月20日(日)兵庫県但東町の現地で、苗床作りです。

今年は、黒米と農林22号というお米をつくります。畔には、黒豆も植える予定です。さて、どうなりますか。ブログを通して、みなさんに熊森自然農の進展をご報告してまいります。乞う、ご期待。

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ