くまもりNews

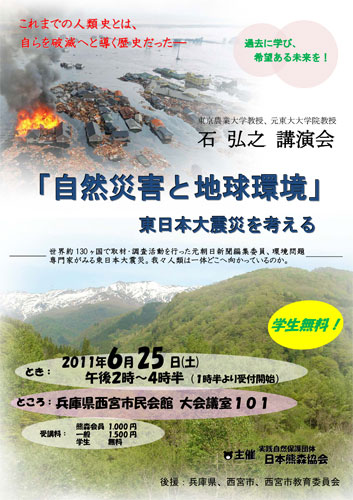

2011年6月25日(土)世界的な環境ジャーナリスト 石 弘之(いし・ひろゆき)先生講演会in兵庫県西宮市

- 2011-06-20 (月)

- 企画・イベント | 東北大震災・福島原発 | 講演会

●「人類史とは、自らを破滅へと導く歴史だった」 石弘之

講演会チラシ(PDF)

参加お申込みフォーム

世界的な環境ジャーナリストで熊森新顧問の石弘之先生に、兵庫県で講演していただけることになりました。

先生の生の声が90分間聞けます。その後、会場の皆さんと30分間語り合う時間を予定しています。

大変貴重な機会です。これからの人類の歩むべき方向を真剣に考えておられる若い人たちに、ぜひ聞いて頂きたい内容です。

ご家族、ご友人などお誘い合わせの上、どうぞご参加ください!学生無料!

[講演会タイトル]

「自然災害と地球環境―東日本大震災を考える」

[講演趣旨]

「災害は人命や財産に被害を及ぼしてはじめて災害になる。南極でいくら大きな地震がきても、災害にはならない。年々、被害が拡大しているのは、地震や 噴火や異常気象が増えているのではなく、災害の被害を受けやすい海岸地帯、山ろく、乾燥地帯などで人口が増加しているためだ。さらに人の開発によって自然 が傷めつけられ、土砂災害や洪水をなどが起こりやすくなっている。今回の東日本大震災や原発事故から、自然災害と環境の関係を考えてみたい」

[主催] 日本熊森協会本部

[日時] 2011年 6月25日(土)

(受付13:30 講演会 開始14:00~16:30)

定刻5分前には、ご着席完了願います。

[場所] 兵庫県西宮市民会館 大会議室 101

TEL: 0798-33-3111

阪神電車西宮駅「市役所口」改札北へすぐ。

車の方は、市役所東向かいの公共有料駐車場をご利用ください。

[受講料]

熊森会員 1,000円

一般 1,500円

学生 無料

参加を希望される方は下記電話、FAX、又はEメールにてお申込みください。定員になり次第、申し込みを締め切らせて頂きます。

[日本熊森協会本部]

TEL: 0798-22-4190

FAX:0798-22-4196

Eメール:contact@kumamori.org

6月12日 本部第6回森再生チーム活動 皮むき間伐調査地づくりなど (兵庫県宍粟市)

- 2011-06-18 (土)

- _奥山保全再生

昨年から皮むき間伐をおこなっている場所で、今後の調査のためのプロットづくりなどを、9名でおこないました。

まず、入山前に、塩、米、酒を入り口にまき、皆で手を合わせました。

山に入ることで小さな虫を踏んだり、これからスギの皮をむいたりして、生き物の命を断ってしまいますので、そのけがれを清めるとともに、作業の安全と成果を山の神様にお祈りしました。

山とそこで生きている命に、感謝と畏敬の念をもって作業にあたることは、活動の大切な一部です。

皮むき間伐予定の場所を、10m×10mのマス目に区切っていくことから始めました。

マス目の完成後、この日は、その中に生えているスギの本数や直径などを計測し、記録していきました。

その後、赤いテープでマス目を区切った(上写真)うち1つの区画で、皮むき間伐を実施。今後の変化を追っていきます。

さらに別の1区画では、間伐前と後との比較ができるように、チェーンソーを使って強度間伐をしました。

さて、昨年皮をむいたスギの中に、まだ元気で枯れなさそうなものを多く見つけました。形成層(木の生きている部分)がしっかり切断できていなかったようです。

元気な木は、樹液をたくさん出すことで、少々の傷なら自分で治す力をもっています。スギがなんとか生きようとしているようで心苦しかったのですが、ノコギリを使って、切れ目をしっかりと入れ直していきました。

みなさん、おつかれさまでした。この日は初めての試みも多く、みなさん新鮮な気持ちで作業されたようです。

さて次回は7月2日(土)、今回つくったマス目を使っての皮むき間伐。

写真後方にあるのは、強度間伐+植樹をした場所。下層植生が年を追うごとに豊かになってきています。

この場所も、見学できます。みなさま、ぜひご参加ください!

6月4日 本部第5回森再生チーム活動 雪で倒れた、植樹地金網柵と苗木起こし (兵庫県但東町)

- 2011-06-18 (土)

- _奥山保全再生

この日の主な活動は、冬の大雪で倒れてしまった、植樹地のシカ除け用金網柵の補修でした。

(5月15日撮影 写真左側が植樹地)

(5月15日撮影 写真左側が植樹地)

ここの金網柵が倒れてしまったのは初めてです。珍しく冬の積雪が多かったからでしょう。雪解けがとても遅かったので、下草もまだあまり生えていませんでした。

倒れていたのは、斜面の中腹で雪の重みの影響を受けやすい箇所。金網の支柱は、曲がったり、根元からちぎれたり折れたりしていました。雪の力はすごいです。

この日は14名で活動。新たに支柱を立て直したり、曲がっている支柱に添えて、補強したりしました。

静かな林内に、金網を引っ張るみんなの声が響きます。

大変な作業ですが、柵の中では、植樹後4年目を迎えた苗木たちが、すくすくと育っていて、力が湧いてきます。

(作業後。写真左側が植樹地)

自然の力もすごいが、あっという間に金網柵を起こし終えた、みなさんの頑張りもすごかったです。

各自が進んで作業を探して協力してくださり、どんどんはかどりました。

後半は、倒れた苗木を起こしました。みなさん、本当にありがとうございました。

(バックの明るいところが植樹地)

積雪の多い奥山で、金網柵やネット柵をボランティアの力で維持するのは、なかなか大変なことです。今後試験的に、(頂芽を動物たちに食べられないように、柵をしなくてもよいように)背丈の大きな苗木を少しずつ植えてみてはどうか、という案も出されました。

6月5日 自然農④ あぜ塗り

- 2011-06-18 (土)

- _自然農

兵庫県豊岡市但東町 参加者14名

この日はうす曇りで涼しく、あぜ塗りには最適のお天気になりました。

あぜ塗りの前にまず、苗床の確認をしました。前回はほとんど芽がでておらず、みんなを心配させていた苗床でしたが‥

こんなに順調に育っていました!どの苗も鮮やかなグリーンの芽を、元気よく地面から突き出しています。これで今年も無事に田植えができそうです。

元気に育っている苗に一安心したところで、あぜ塗りにとりかかります。

まず、あぜを作るあたりの草だけを刈っていきます。刈った草は田んぼの中に置いて置きます。

次に、草を刈ったあたりの土の一部を水と混ぜて、足で練ります。これがなかなかの重労働で、どろに深く長靴がはまると、力いっぱい引きぬいてもなかなか抜けません‥。

練った土を、クワで上手に、あぜにするところに塗っていきます。これが乾くときれいなあぜになります。

作業のあとは、山の水で道具をきれいに洗います。道具を長く大切に使うことも、自然を守る事につながります。

作業のあとは、山の水で道具をきれいに洗います。道具を長く大切に使うことも、自然を守る事につながります。

そして、この日も田んぼはいろんな花や生き物でいっぱいでした。田んぼの周りにはいたるところにトキワハゼ。ほたるぶくろのつぼみやどくだみの花。田んぼにはおけらややごがたくさんいました。

田んぼも畑も、たくさんの命に支えられています。自然への変化をいかに最小限に抑えるかを考える事が自然農ではとても大切です。

京都府芦生原生林に生息する昆虫が、かつての1割までに激減

- 2011-06-15 (水)

- _野生動物保全

高島市朽木のトチノキ巨木林保全に取り組む「巨木を育む豊かな森と水源の郷(さと)をつくる会」(青木繁会長)は、実が満足にならなくなったトチノキの 再生へ、開花期の今、ミツバチによる授粉促進作戦を展開している。自然環境の変化で授粉に不可欠な昆虫が激減し、ピンチヒッターとしてミツバチを起用。結 実回復で巨木林を元気にする一方、ハチミツ採取を軌道に乗せて地元活性化につなげるなど“一石数鳥”の効果を期待している。

朽木名産トチ餅の材料は、元来地元で豊富に取れるトチの実だったが、実が十分にならなくなり他産地から取り寄せている。背景に、シカの食害を原因とする 動植物の生態変化が指摘されている。トチノキは虫媒花で、授粉には昆虫の活躍が不可欠だが、朽木に隣接する京都府の京大芦生(あしう)研究林内の調査で は、生息昆虫が1割にまで激減しているという。

育む会はミツバチ授粉に着目し、巣箱2箱とセイヨウミツバチ1群(約1万匹)など養蜂用具一式を用意。開花が遅れていた県内最大のトチノキ(幹回り約 7・2メートル)などの授粉をさせている。巣箱は約1・3キロ北の育む会会員、伴正男さん(78)宅前に設置し毎日、元気に飛び立つ。巣箱内の板には巣が 形成され、ミツもできていることがわかり、食用採取も可能と分かった。

青木会長は「安曇川源流域でミツバチが集まる花はこの時期、トチノキが主なので授粉はうまくいっていると思う。ミツバチにしっかり働いてもらい作戦を拡大したい」と夢を膨らませている。

かつてのクマ生息地にクマの生息痕跡はなく、悲しい6月のブナ林

- 2011-06-15 (水)

- _現地訪問・調査 | _野生動物保全 | 公益財団法人奥山保全トラスト

奥山のクマ生息地を本部調査研究部が調査しました。去年からGPSを持って山に入るようになったので、歩いたルートを地図上に正確にプロットでき、調査記録がかなり正確になってきました。

そこは、ブナ、ミズナラの巨木の森で、感動でした。しかし、ブナの幹に付いている多くのクマの爪痕は、昔の古いものばかり。大好物のスズコ(日本海側の積雪地帯に生えるチシマザサのタケノコ)にも、クマが食べたあとが全くありませんでした。シカやイノシシのフンや生息痕跡も、ほとんどありませんでした。

兵庫県森林動物研究センターの大学の先生たちは、1990年に生息推定数60頭だったクマが、今や増えて増えて、600頭~700頭になっていると今年の2月に発表されています。現地を見てみると、何かの間違いではないかと感じます。地元の方に、「クマは増えていますか」とたずねると、「もうほとんどいなくなったね」と言われました。

人間の背丈以上のチシマザサ群が一斉に枯れていたり、ミズナラのナラ枯れもありました。何が原因で自然林まで荒廃していくのでしょうか。いったい日本の山はこれからどうなっていくのでしょうか。

動物の棲める森を残さなければ、人間も生き残れない。熊森は、人間目線だけでなく、動物目線でも山を見続けていきます。

民主党の森林林業再生プランである拡大路網で、山が一層荒廃していく

- 2011-06-15 (水)

- 林業

国産材50%自給を目指すという民主党の森林林業再生プラン。まず、国の補助金で、大型林業機械を入れるための道を1ヘクタール当り30~100メートル(条件により異なる)造ることになりました。拡大造林の後は、拡大路網、大伐り出しというわけです。

詳しい人に聞くと、山は水脈も複雑で、どこに林道を造ればいいかは大変難しく、本当は山のプロが必要だそうです。ところが、日本にはそういう人がほとんどいないので、突然大量の道路を造るように言われて、現場では、多くが山のことなど知らない土建業の方が造っているのだそうです。

水脈が断ち切られて、あちこちから水が噴き出していました。このような道路から山が崩れ出すそうです。ああ、危険危険。

実際は、横に立派な道路があるのに、間伐がなされていない人工林でいっぱいです。熊森は、国の補助金は、道路造りより、まず、道路横の放置人工林の間伐に使うべきだと考えます。そして、林道造りには、山を深く知る山造りのプロが携わってほしいです。

6月10日熊森植樹地にシカやイノシシが帰ってきた

2005年春に、1、2ヘクタールの人工林を6割間伐してもらい、鹿よけ金網を張り巡らして実のなる木の3年苗を植えた場所です。あれから6年目。

どこからか金網を乗り越えて、シカやイノシシが入り込むようになり、イノシシはササユリの球根を掘り返して食べたり、ぬた場を作ったりしていました。シカは、大好物の現地でクロとよばれている草などを大いに食べていました。木々の方は、苗木が見事に成長していました。地元の方が、あと3年したら鹿よけ金網を外そうと思っていると言われていました。

このあたりの山は人工林でいっぱいです。放置人工林の割合を地元の方に聞くと100%と言われていました。熊森は、人のためにも動物のためにも、奥山人工林に強度間伐を施し、1ヘクタールでも多く動物の棲める自然林を復元していこうとみんなで活動を続けています。国が、早くこの方向に動いてくれることを願っています。

野生鳥獣による農作物被害の増大は、狩猟者数の減少が原因ではありません

- 2011-06-15 (水)

- _野生動物保全

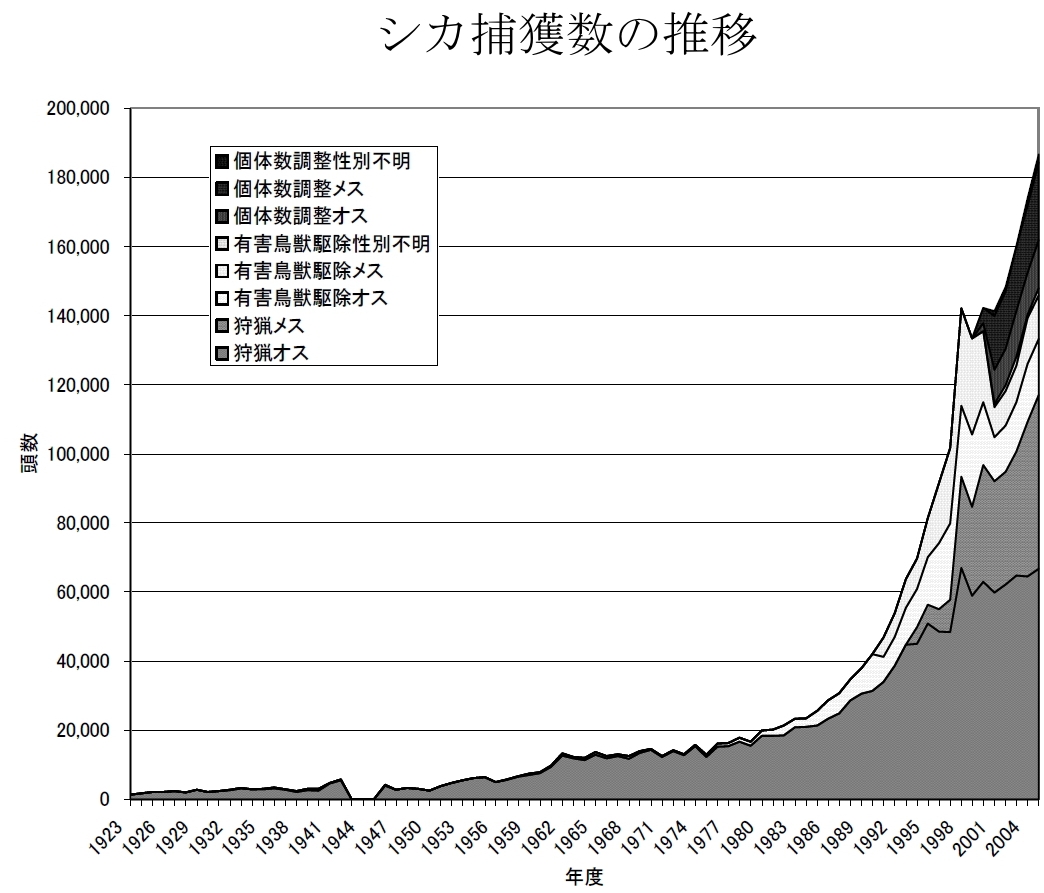

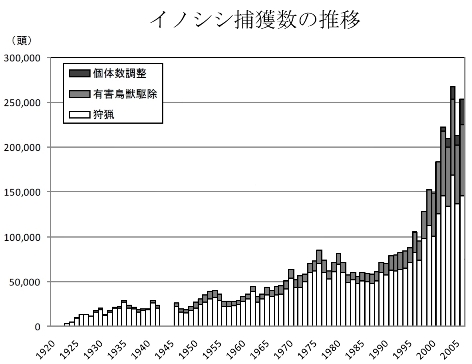

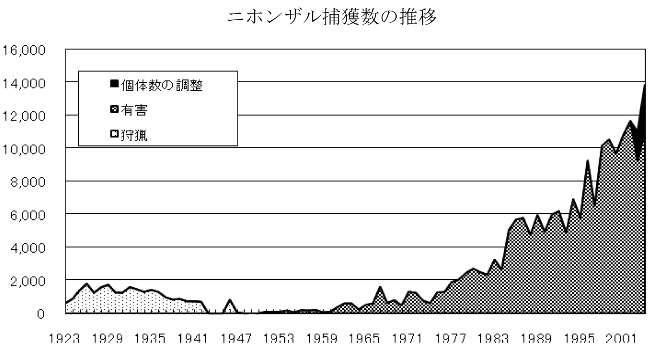

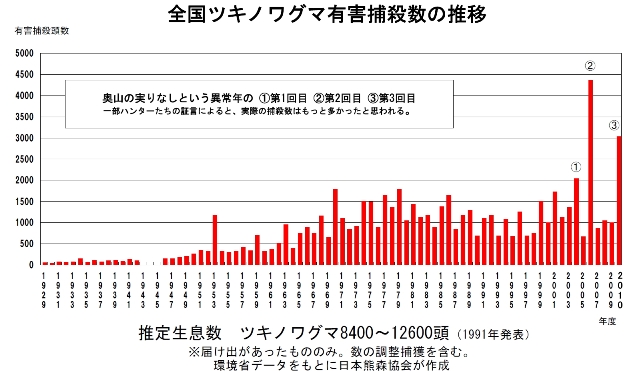

環境省や国につながる研究者のみなさんは、狩猟者が減少し始めた1970年代以降のみの狩猟者数変化グラフを見せて、野生動物による農作物被害の増大は狩猟者数が減少したためであり、何とか狩猟者を増やさねばならないと、さかんに世論を誘導しています。

(朝日新聞記事より)

しかし、同じく環境省が出している昭和初期からの狩猟者数変化グラフと捕獲された野生動物数のグラフを見ると、この説はたちまち破綻してしまいます。

日本熊森協会は呼びかけます。人間は平地と里山をとりました。動物たちに山から出てきてほしくなければ、せめて奥山だけでも、もう一度、動物が棲める森に復元・再生してやりましょう。

以下、環境省データより

くまもりHOMEへ

くまもりHOMEへ